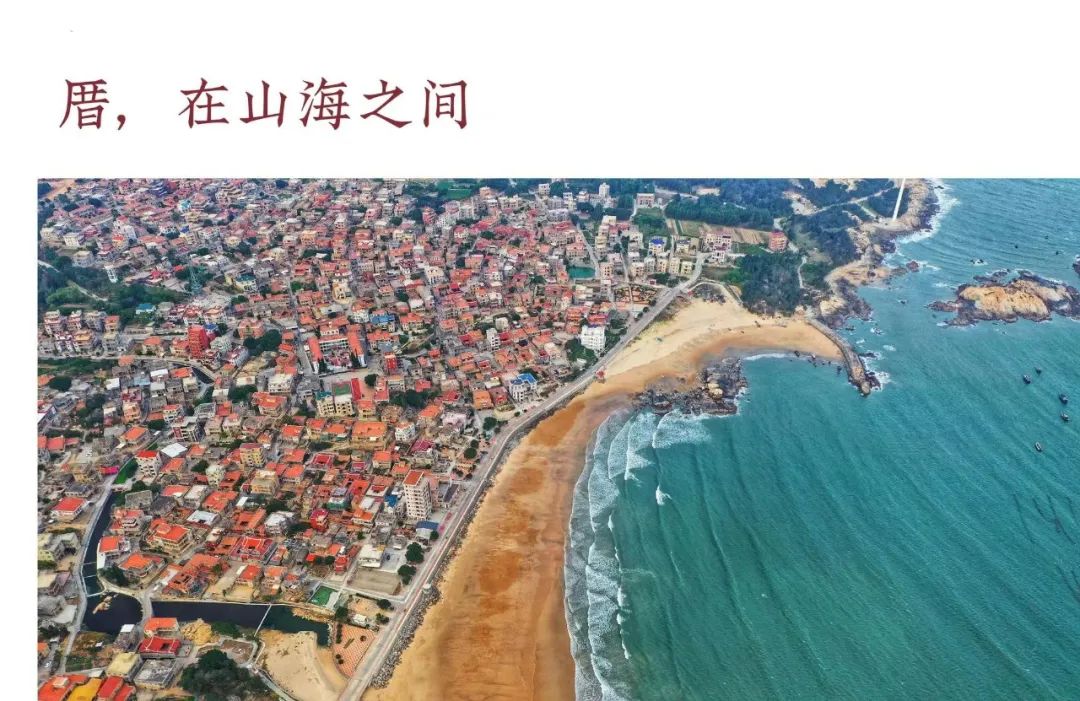

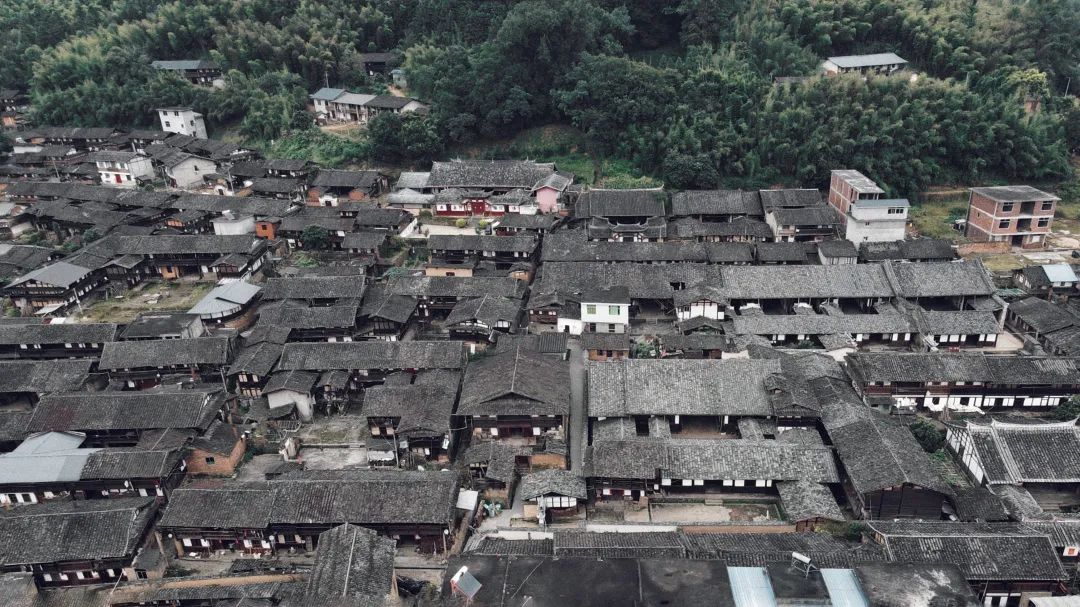

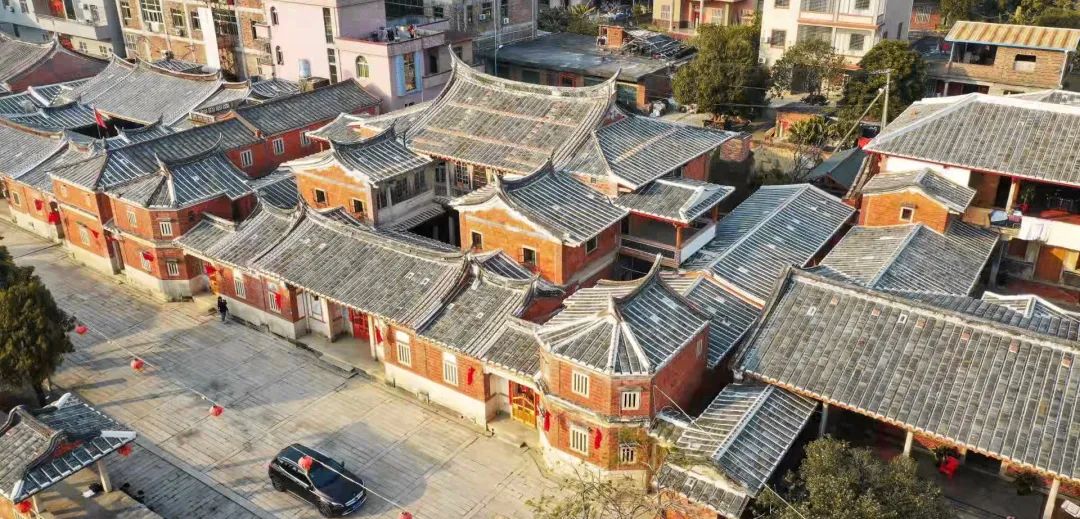

泉州晋江溜江村沿海民居 | 张明珍摄影

蔡宣皓

茅屋山岚入,柴门海浪连。

——顾非熊 《陈情上郑主司》

闽,是福建省的简称,同时也是闽文化的称号。

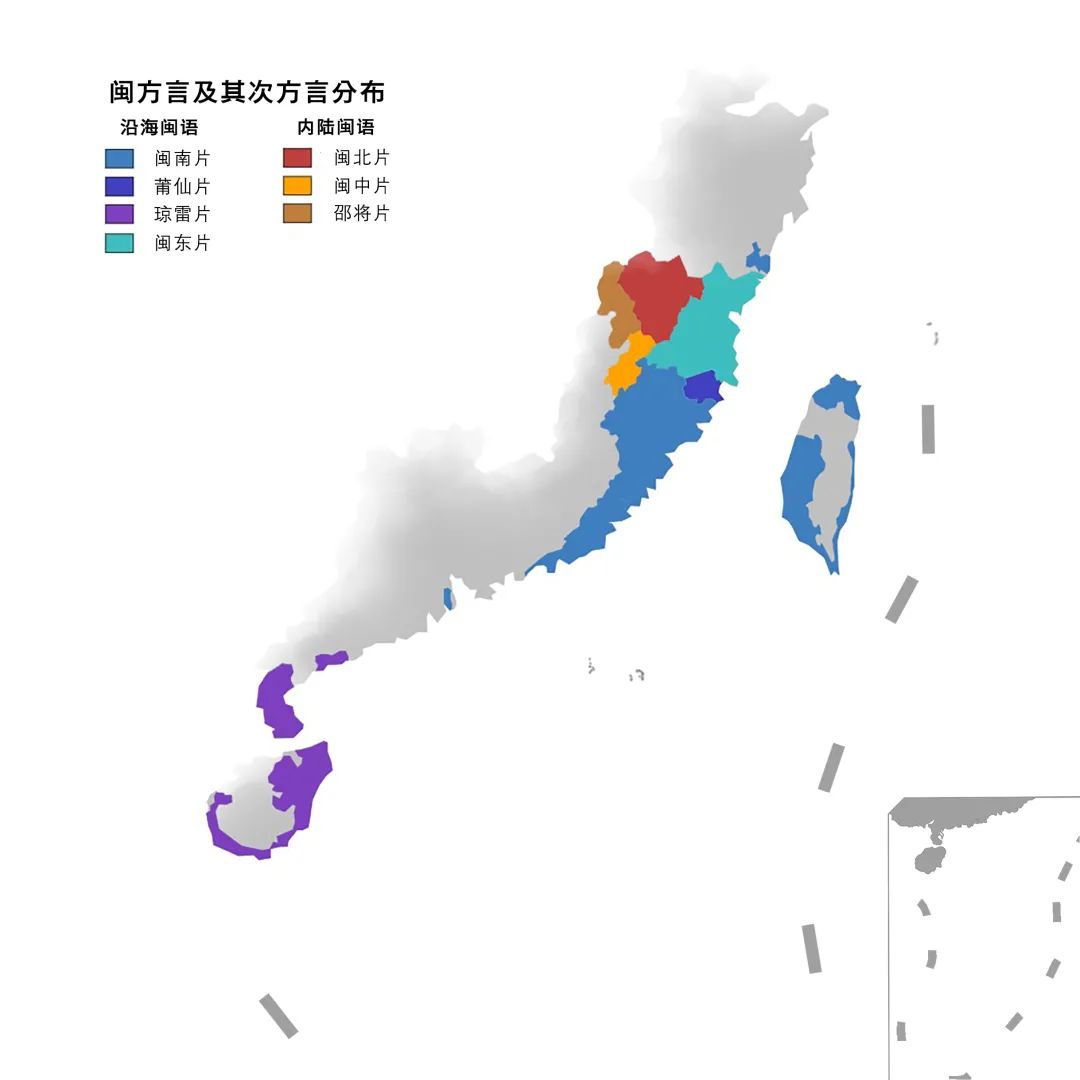

在漫长的历史中,讲着闽方言的先民顺着海风迁徙到沿海各地并定居下来。因此从闽方言的分布来看闽地的范围并不完全与福建省的行政区划重合,台湾、潮汕、琼雷,甚至东南亚等地都受到闽文化深深的影响。

如果说只选择一个字来概括闽系风土建筑的特色,“厝”字无疑是最合适的。

在语言学中,“厝”是闽方言的特征词。无论迁徙到何处,闽人都用这个字来称呼自己的家,“厝”不仅仅指建筑的物质实体,还与住宅、家庭等含义紧紧联系在一起,深深嵌入了这片孕育了闽文化的土地。

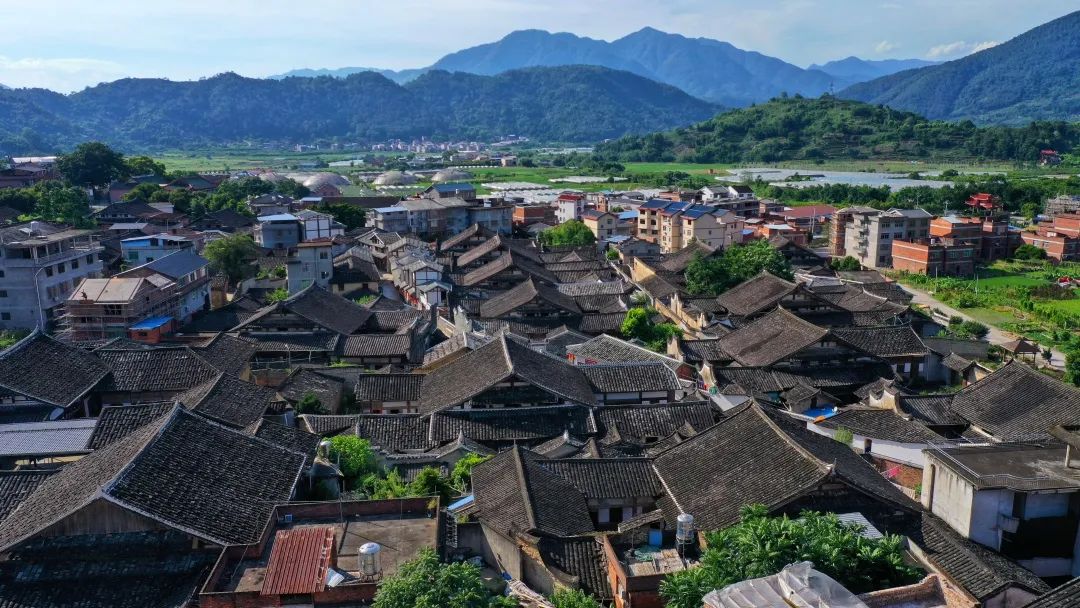

尤溪书京村(戴方睿摄影)

而说起闽系风土建筑,人们第一个想起的往往是宏伟的土楼。

正方正圆的规则几何形式,欲与山峦试比高的恢宏尺度,鼎足而立于田野之上呈犄角之势的聚落形态,都给人带来强烈的视觉震撼,成为人们对闽系风土建筑的第一印象。

华安二宜楼(田晓晓摄影)

华安二宜楼(戴方睿摄影)

实际上,闽地的风土建筑类型十分多样,不止土楼一种。建筑学者根据闽语次方言区的分布,将闽系风土建筑继续细分为:闽东、闽南、闽中、闽北、潮汕、琼雷等类型。

它们各有鲜明的特点,同时又密切交融,甚至还有许多难以归类的独特建筑陆续被发现。可以说闽地是中国风土建筑类型最复杂的地区之一。

闽方言区分布示意图(李楷然根据维基百科改绘)

有人可能要问了,为什么在这个国土面积并不算大的地区,竟会有大大小小如此多的建筑类型和聚落形态呢?

闽在海中

这一切还是要从闽地的自然地理环境说起。

人们多会歌颂乡土的美好,然而闽地的自然环境并不利于文化交流与发展。这背后的症结在于崎岖的地形,重峦叠嶂几乎覆盖了福建全境。

而山脉也多沿东北至西南走向,与海岸线大致平行。仅仅在沿海一线留下一些面积不大的平原。虽然在历史上是桃花源般的避难环境,但是也与中原腹地之间阻隔重重,给文化交往带来了极大障碍。

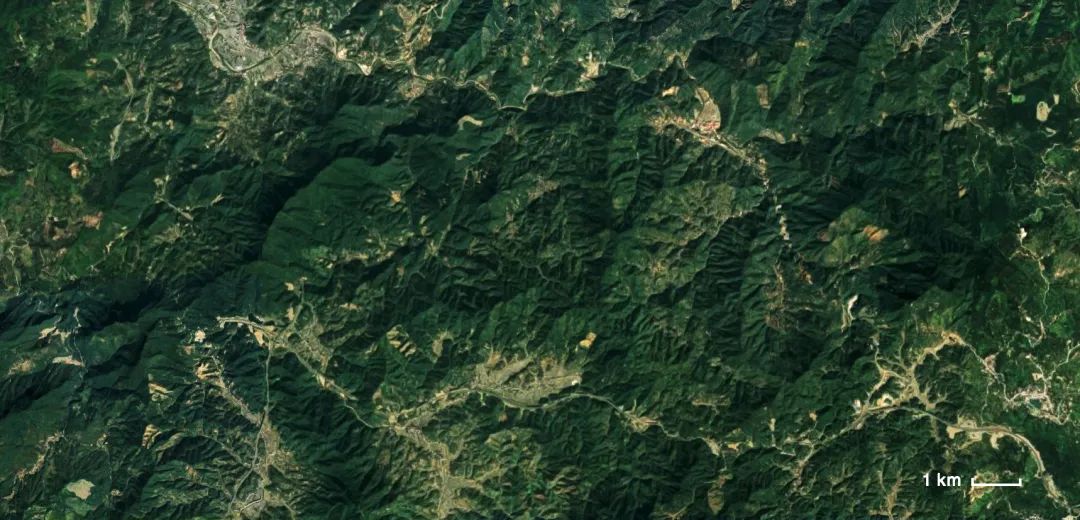

闽地丘陵地貌:永泰方壶岩山地航拍(蔡宣皓摄影)

中国若干丘陵地区地貌特征等比例对比

在交通不便的古代,文明的发展和传播离不开河流。大江大河就像通衢大道,可以跨越山形的阻隔,将相距遥远的地区紧紧联系起来。

例如岭南地区的开发,离不开秦朝时期开凿的灵渠,它沟通起了长江、珠江流域,使珠江三角洲很早就纳入版图。可是地形崎岖的闽地,恰恰就处在各个大流域都没能覆盖的边缘地带。

闽江、晋江、九龙江、韩江等河流水道短促,独流入海,且与中原腹地其他的大江大河没有任何联系。不仅如此,由于地质条件的原因,河道所经之地都是沟谷滩峡,水流湍急、险滩迭出,不利航运。

因此无论对外交流还是内部交流,闽地都是一个十分闭塞的地理环境。

闽粤台三地闽语连片区与地形、流域关系示意图(冯子亭绘制)

早年中原先民入闽要么通过武夷山的杉关等关隘入闽,再顺江而下;要么走海路入闽,直接到达沿海地区。因此闽地最早开发的也是福州、建州两个城市,“福建”因此而得名。民谚有言:“闽道更比蜀道难”,真可谓“兵家不争之地”。

屈指可数的几块平原大多分布在河流入海口,例如福州盆地、泉州平原、漳州平原、潮汕平原。“闽在海中”是古人对闽地如海岛般可望不可及的嗟叹。这里既是大地褶皱的最深处,却也是通往海洋的交通枢纽。在山川阻隔之下,广阔的海洋自然而然成为闽人最重要的交通方向,将闽文化散播向台湾、琼雷、南洋等地。

可以说,闽人的家园营建史,也是一部向山向海的开发史。山、海是闽地地理环境的两大主题,闽人的生计和营建也与之密切相关,聚落深深扎根在这片土地上,结出风格迥异的硕果。

下面我们尝试从山、海两大地理环境出发,从空中俯瞰的角度分别介绍闽地各处不同的聚落特色。

山

山区地形虽然不利于聚落发展,但是却带来了丰富的森林资源。

闽地盛产杉木,杉木是一种成材快、树形直、易加工的优良建筑用材。不仅在山区聚落的营建中大量使用,还大量出口至台湾甚至南洋等地。因此闽东、闽中、闽北等地的民居多采用全木结构,尤其是闽东、闽中地区,工匠充分发挥了木结构的灵活性,建筑单体体量往往很大。

福安 · 楼下村

楼下村(张明珍摄影)

楼下村(张明珍摄影)

福安楼下村大厝的主厝前后各有一个天井,院落格局呈现出H形两进院落的布局,主厝在整个院落中尺度最大。悬山两坡屋面高耸于院落之上成为最主要的视觉焦点。在聚落中座座大厝大致按照网格规划并列排布。夕阳下,屋面的层叠侧影与起伏的远山遥相呼应。

楼下村大厝二层梁架(张明珍摄影)

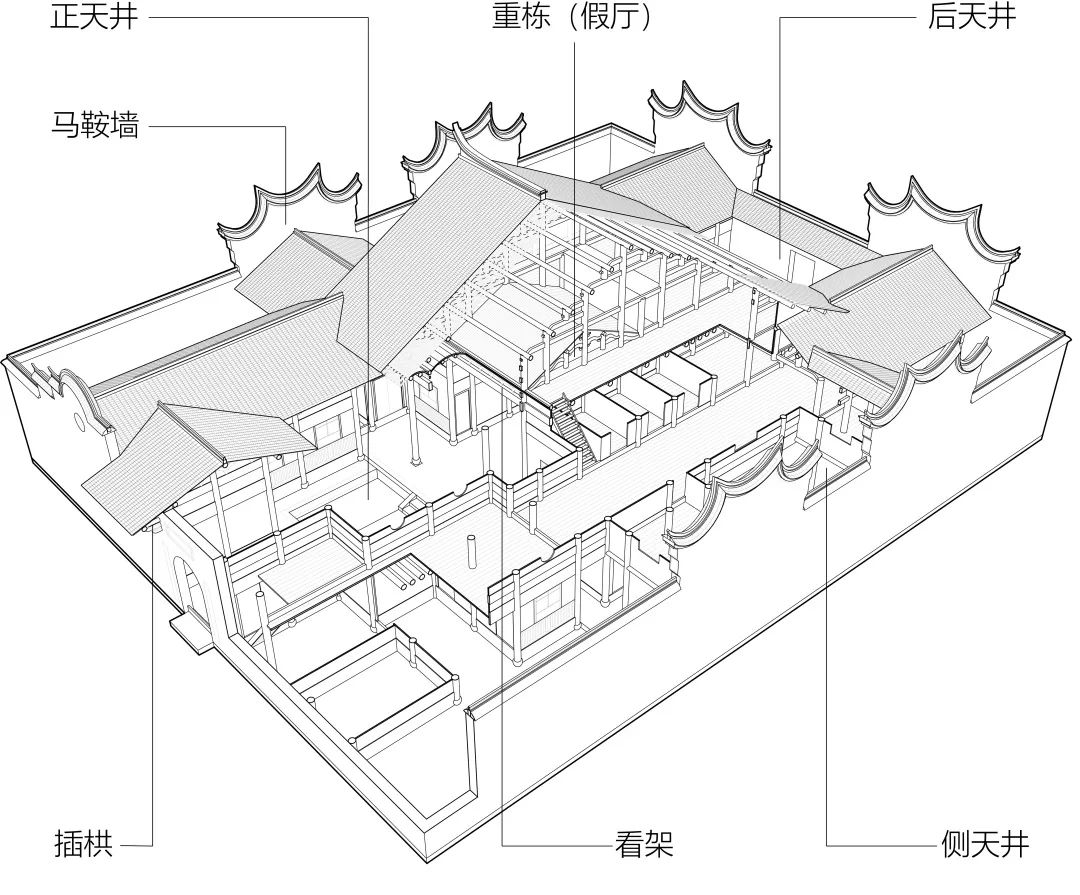

福安大厝剖切透视示意图(蔡宣皓绘制)

而大厝内部则通常采双层屋面的设计手法,来调节屋顶尺度对室内氛围的影响。

爬上二层,能够看到室内所见的大厅梁架,只是大屋顶之下的装饰屋面,猫川(类似劄牵)柔媚纤丽的曲线线条,与外屋面平直素净的穿斗梁架相映成趣。

连江 · 坂顶村

坂顶村三落厝(戴方睿摄影)

三落厝因品字形排列的三座大厝而得名。每座大厝均采用三合院平面布局,侧面加建护厝。

无论是主厝、厢房、护厝,主体结构均为木结构。单体尺度都较为庞大,特别是进深方向,房间数量往往达到三间及以上。飘渺的山岚之中,坡度平缓的青瓦屋面,宛如白鹤舒展两翼,振翮颉颃。屋面线条似乎从大地平面上微微升起,最终在马鞍墙上交汇成屋脊,耸然一跃。

延平 · 北坑村

北坑村(叶长勇摄影)

在闽江中游,大厝也常常建造两至三层,面阔可达五间甚至七间。天井宽阔,屋脊平直。

长长的正立面之中,石基、瓦面占了大半,而黛瓦屋檐的缝隙之间,露出一道窄长的竹篾抹泥墙面。方圆窗洞点缀其中,仿佛清秀的眉眼,两侧山墙采用全木结构,层层披檐之下柱枋若隐若现,远观就像宋画里素简清丽的楼阁。

延平 · 横坑村、半岭村

横坑村(叶长勇摄影)

半岭村(叶长勇摄影)

闽江中游一带,建筑散点分布于山间。山区地形起伏,许多聚落为了顺应地势,选择了小体量单体的分散布局,沿着等高线层层排布。

闽江北岸的延平、古田、屏南等地的木结构民居,则常用四方规整的夯土墙将房屋封装起来,如同一枚枚方正的印章镌刻在土地上。这些小型民居平面格局最多只有两进,两翼不再增加护厝,屋面平缓。外围山墙既有福州地区的尖角样式,也有类似马头墙的平直跌落式。主厝的体量依然最大,占据最主要视觉焦点,但是天井和两侧厢房的尺度缩小甚多,接近闽北的院落布局。

崇安 · 五夫镇

五夫镇(蔡宣皓摄影)

集镇中的院落沿着街巷并列排布,相互之间共用墙头平直的砖砌风火墙隔开。建筑单体尺度较小,面阔不大,天井尺度也很小,无论是近似四水归堂的天井形式,还是沿着中轴线方向延展的多进院落,已经能够看到赣系民居的深刻影响。

尤溪 · 桂峰村

桂峰村(蔡宣皓摄影)

桂峰村(蔡宣皓摄影)

桂峰村位处山岭高处的凹地之中,三面环山,如凤凰展翅辅弼村落;中有一脉,如凤凰衔书入村。蔡襄后裔择此良地聚族而居,民居顺着缓坡层叠而上。

不同高度的青灰屋顶瓦面密密匝匝,延伸交错。蜿蜒的山间石巷,在苍翠、灰白之间时隐时现,不禁让人回想起明清鼎盛时期,商业繁华、客商往来的景象。桂峰村大多是体量不大的三合院,但是正厝窄长,均为两到三层,为顺应等高线而往两翼和高处发展,也适应了人口稠密的需求。屋面划分为一主两次三段式,很好地协调了视觉比例。

三元 · 十八寨

十八寨(蔡宣皓摄影)

到了闽中三元地区,住宅的屋脊已经完全采用平直形式。十八寨背面靠山,面向平原发展,各院落朝向基本保持一致,以坐山为圆心向外辐射,呈现出扇形格局。宗祠、庙宇等公共建筑与民居体量相当,整体看来是一个较为均质的聚落。聚落单体多采用三合院布局,有时会将多个三合院横向,并连组成一栋大宅。

三元 · 龙安村

龙安村(蔡宣皓摄影)

龙安村(蔡宣皓摄影)

龙安村地处开敞的山坡之上,更加没有形式的核心,远处的重峦叠嶂就像徐徐展开的幕布。沿着山坡层层排布,房屋自由散落其上。建筑有大厝的形式,也有干阑的二层小楼,充满了宋画中的山村野趣。

海

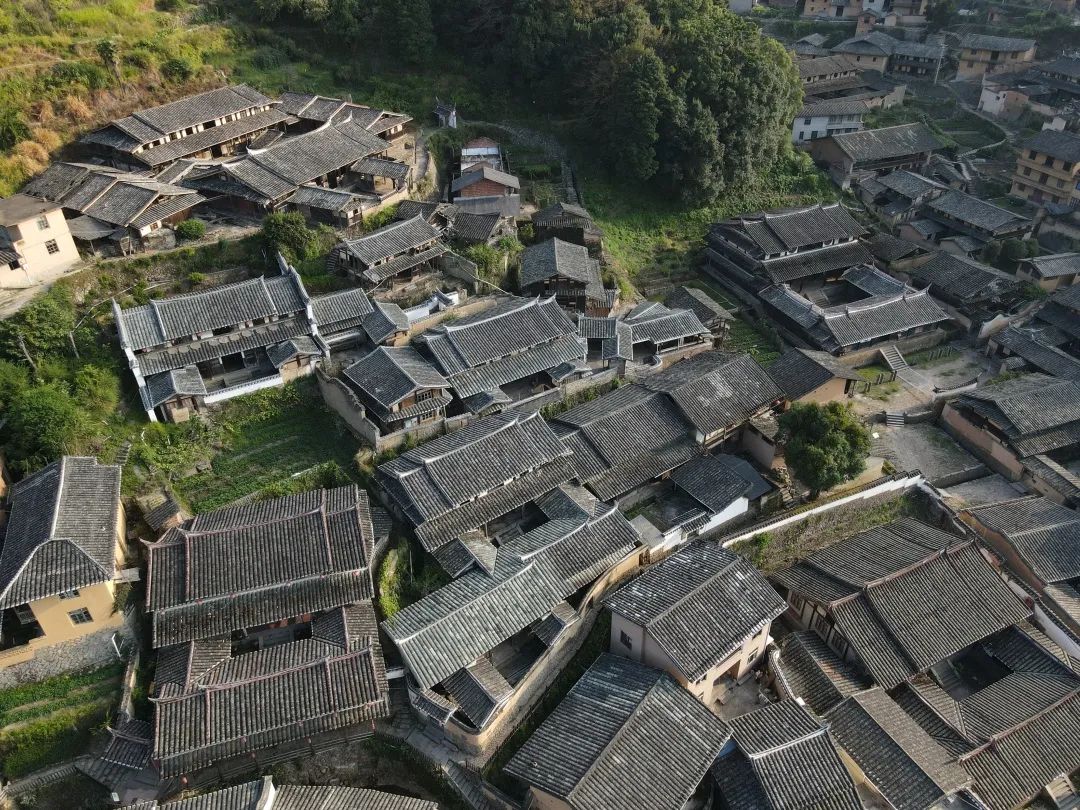

从浙南沿着弧形海岸线一路往南,直到雷州半岛和海南岛,包括台湾岛甚至东南亚地区,均有闽方言区或是闽方言岛分布。而聚落形态则有一个大致的规律:越往南走,建筑单体的体量往往越小。

聚落生成的逻辑也有所不同:山区聚落或是散布的小体量民居构成,或是由一座座大体量建筑单体组成,建筑规模的扩大通常在单体内部。而沿海平原聚落的建筑往往单体体量不大,但会按照较为严整的规划排布而成,规模的扩大则是在聚落层面。

长乐 · 岐阳村

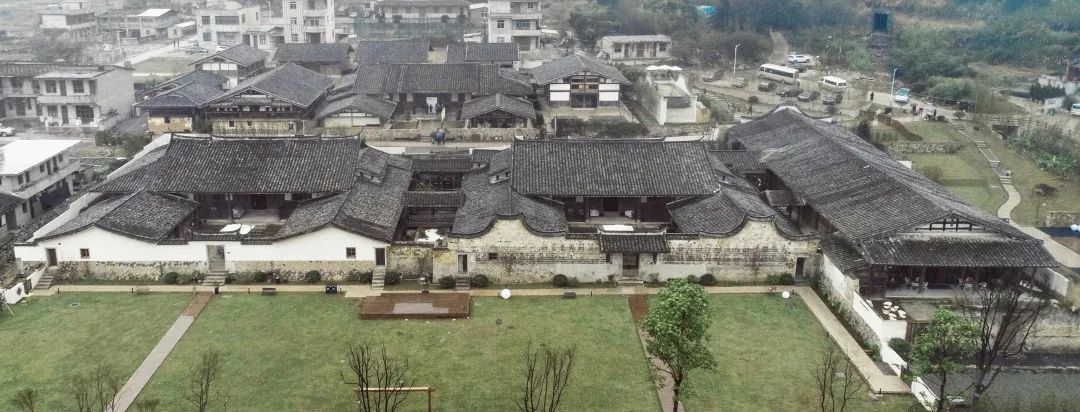

九头马(王沿植摄影)

九头马是家族聚居的宅院建筑群,因院内围入九块似马奇石而得名。宅院采用多路轴线并列的扩展模式,每路轴线均有多进院落,排布规整,格局方正,辅以灰瓦白墙,流露出端严的氛围。富有闽东地域特色的马鞍墙曲线,如同奔腾的骏马,在平直的屋面上跃动,曲直调和,刚柔相济。

福清 · 大山村

大山村(张明珍摄影)

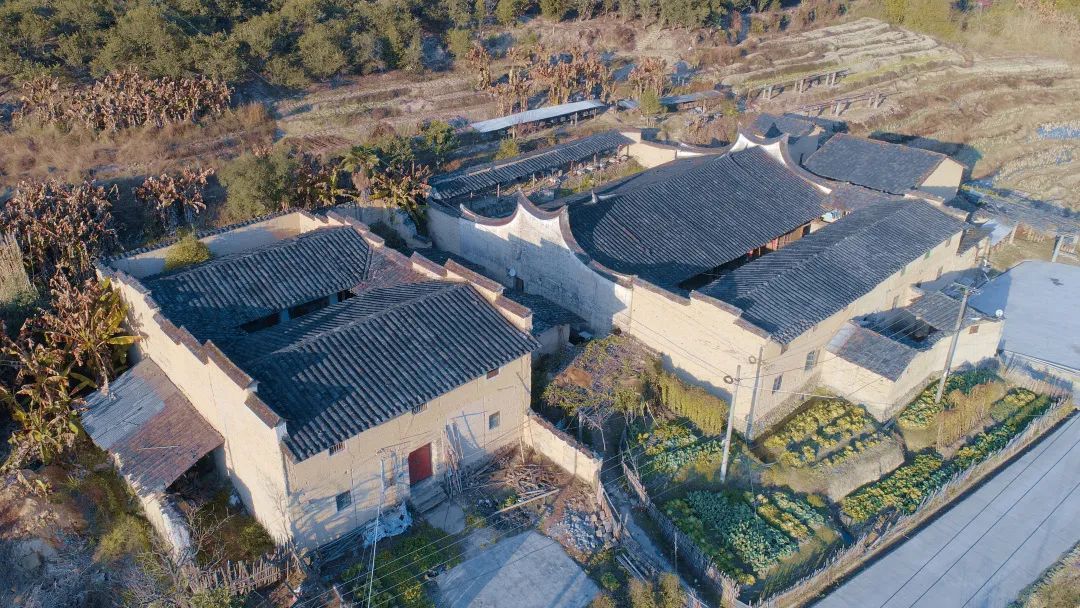

福清南岭大山村的屋顶、山墙形式和同为闽东方言区的连江三落厝十分相似,但是由于地处沿海地区,发生了很大变化。首先建筑体量明显小了很多,建筑外部结构均采用砖石材料,以抵御饱含盐分的潮湿海风。而屋面则采用了莆仙、闽南地区常见的红瓦,聚落则由数个独立的三合院并联而成,大致按照群落中轴线对称布置。

平潭 · 青峰村

青峰村(戴方睿摄影)

站在海岬上俯瞰村落,夕阳下的红瓦屋面染上了一层金黄,为了防御强风而在瓦片上压的砖块石块排列整齐,远看就像盔甲上闪烁的鳞片。

多段曲线的山墙形式好似翻涌的海涛,在屋脊处耸起脊背,充满了力度。聚落靠山面海,自由排布,朝向各异,错落的屋面如海浪般交叠着奔涌向远方。

涵江 · 上后村

上后村(戴方睿摄影)

50年代,华侨在原先三合院的基础上,用水泥盖起了新式大厝,空间尺度也扩大不少,但依然保留了原先的平面格局,而聚落则由许多三合院大厝排列组成。莆仙地区也采用红砖红瓦,屋面则划分为五段,为闽地之最。屋脊不似闽南那样纤细华丽,但是翘曲角度极大,远看片片屋顶宛如层层海浪向两翼涌动出去,视线再延伸至远方的屋面,像是海面上大大小小的波涛。

晋江 · 溜江村

溜江村(张明珍摄影)

泉州沿海一带民居全用红砖红瓦,通体丹朱,热情似火,在空中俯瞰,彤红的点点屋面汇聚成片,仿佛大地上跳动的火焰,与碧蓝的大海碰撞在一起。这些聚落建筑单体尺度不大,多为小体量高密度排布的形态。

南安 · 漳里村

漳里村(王沿植摄影)

漳里村蔡氏古民居内景(蔡宣皓摄影)

蔡氏古民居群由平面布局相近的,四合院大厝排布而成。大厝间的街衢方正平直,形成棋盘状的规整形态。闽南地区建筑体量和天井尺度,往往不如闽东那样大。

与赣系民居类似,这里也有“过白”的设计讲究。站在祖堂正厅处往外看,天空经过前落屋脊和后落屋檐的裁剪,仅露出一线。阳光洒在院落和厅中,光线随着时间的流逝在移动。日晷投下的是阴影,而天井容纳的是日光,人与时间共处于大厝这一容器之中,能够清晰地听到历史缓慢前进的跫音。

诏安 · 山河村

山河村(蔡宣皓摄影)

闽南沿海村落的中心往往有祖厝或祠堂,就像晶体结晶的凝结核一样,周边的民居都围绕着这一核心发展。山河村的核心是三圈方正围楼严密包裹的祠堂,而外围的民居则向外行列式扩散,排布整齐的民居就像历史的道道车辙,记录的是闽人胼手胝足建设家乡的历史。

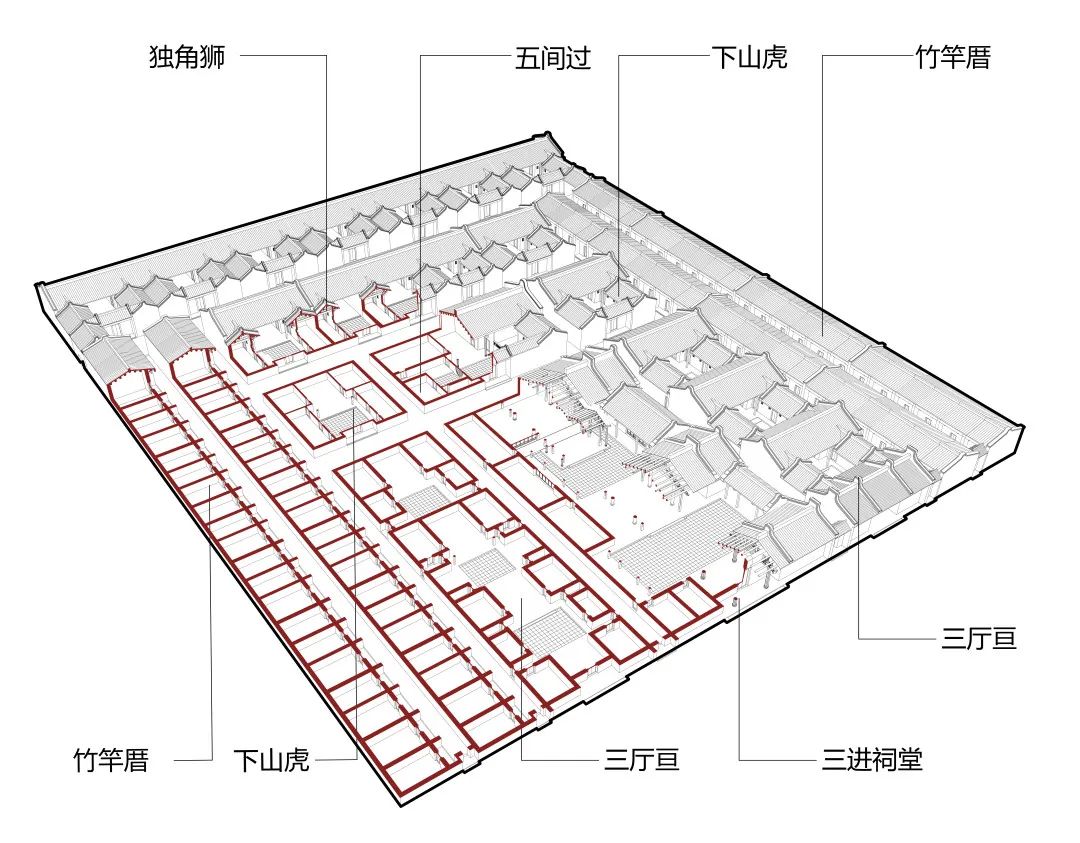

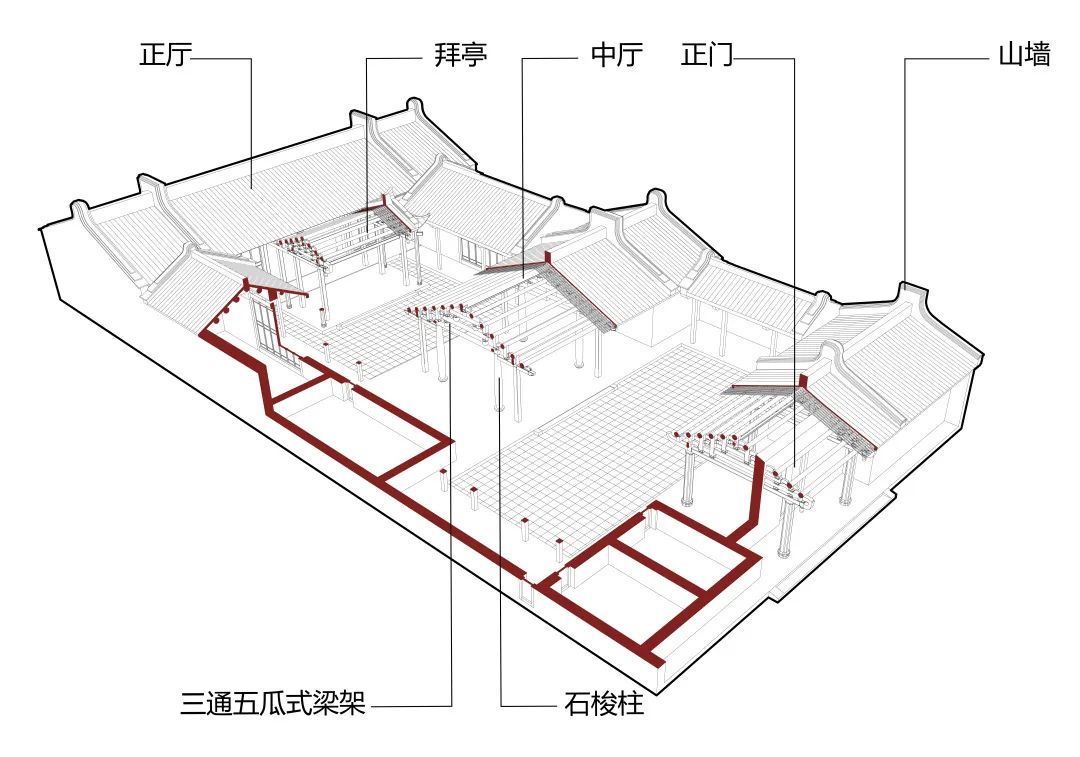

揭阳 · 永东村、德安里

永东玉寨十一壁连(周啸林摄影)

普宁德安里剖切透视示意图(李楷然、侯玉晔绘制)

德安里核心祠堂剖切透视示意图(李楷然、侯玉晔绘制)

潮汕的大家庭随着时间的发展,往往能够形成一个个小型的聚落,家宅按照约定俗成的规则不断复制扩张,最终形成了“百鸟朝凤”的格局。这是最繁复的聚落设计定式,外围有多圈护厝,由许多小体量三合院“下山虎”“竹竿厝”并排组成,共同拱卫着中间多路体量稍大的四合院,而其中最核心的部分就是家族祠堂。

到了潮汕地区,漳泉一带流行的双曲屋面已经变为平直屋面,屋脊也从曲线变为直线。同时墙体、屋面也从红色变为灰白基调,而屋面做法也与广府地区类似,采用仰瓦满铺、筒瓦盖缝的形式。

大厝

永春苏坑村(张明珍摄影)

尤溪厚丰郑氏大厝视频(戴方睿摄影)

在闽系聚落的巡礼中,无论山海,我们往往都能看到许多大型民居在其中占据十分显眼的位置。它们或是祖宅,或是祠堂,历世踵事增华,无论规模还是精美程度,均超越了周边普通民居,成为聚落中举足轻重的角色。这,就是“大厝”。

随着家族的发展,“厝”不断增建扩展,就成为了“大厝”,也就是大宅的意思。大厝通常遵循着类似的平面布局定式,以一个较大的建筑单体或合院为核心,以单一中轴线为对称轴,在核心周围附加多条护厝、横楼,向两翼不断扩建以拱卫轴线。可能是由于丘陵地势影响了平面格局,中轴线上的合院最多不超过三进(两个天井),呈现出主体突出、左右舒展、纵深简洁的态势。

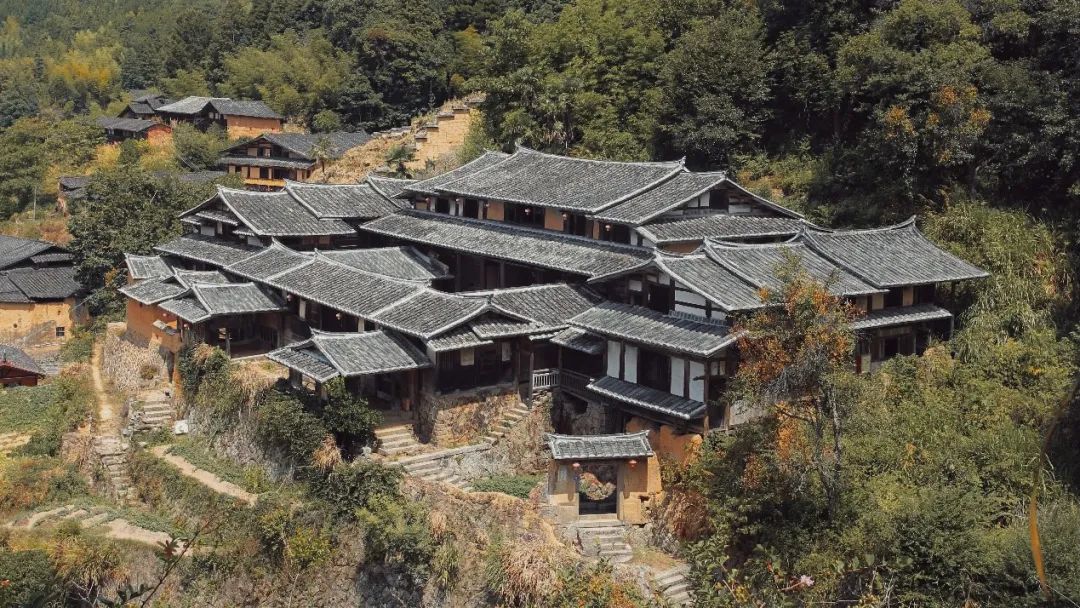

尤溪 · 后门山大厝

后门山大厝(蔡宣皓摄影)

尤溪桂峰村的后门山大厝,位处能够俯瞰全村的半山坡地。先民花费了巨量的财力物力,用石块砌起了高高的台基,需要经过曲折向上的石径,和一道道门厅才能到达大厝内部。大厝本体采用全木结构,将木材本身展示于外,素净雅致,在保持大厝总体布局的前提下,在局部使用底层架空的干阑结构以顺应山形地势,屋面交叠延展,披檐层层,依稀能够感受到迎面吹拂的宋风。

永泰 · 霞坂厝

霞坂厝(林鋆澎摄影)

大厝极少超过三进院落,规模的扩展多选择向两翼扩展的策略。俯瞰永泰嵩口的下坂厝时能够感觉到,大厝就像横向舒展的线条,而正立面上屋脊、山墙的起伏,就是节奏明快的波浪线。

三元 · 骑尉第

骑尉第(蔡宣皓摄影)

山区大厝背后通常会修整护坡,设计为跌落式的圈层台地,并在边界处筑起弧形夯土围墙,当地人称之为“花台”,远观仿佛大厝正堂中心发散出去的层层涟漪,又像大厝稳坐的交椅靠背。

闽中地区的大厝还有在前方加建环抱式弧形附属建筑的手法,如三元龙安村的骑尉第,前围与后方花台交接在一起,俯瞰近似一个圆形围屋,与圆形土楼在形式上有异曲同工之妙。

南安 · 林路大厝

林路大厝(张明珍摄影)

闽南地区虽采用红砖红瓦等建筑材料,以及砖石硬山结构,与山区全木大厝有所不同,但是整体平面布局是基本一致的。近代以来,闽南大厝也在近代化浪潮中不断发展,林路大厝就是其中的代表之一,天井两侧厢房扩建为二层楼房样式,建筑单体两翼或屋顶会增加露台。

山区常常建造土堡,而土堡多以大厝为基础演变而来,大厝在外围加设防御性的封闭围墙,发展到极致就是类似小型城堡的寨堡,但核心部分依然没有脱离大厝的基本格局。

尤溪 · 书京土堡

书京土堡(戴方睿摄影)

安贞堡(戴方睿摄影)

安贞堡(戴方睿摄影)

伴随着清代中晚期山区商品经济的兴盛,当地不少家族拥有了兴建豪华宅邸的雄厚财力,书京堡、安贞堡都是这个时期的大工程。他们在大厝之外,加高石基,加厚围墙,加建角楼,将财富深深隐藏在高墙碉堡之内,如同雄踞田野之上的城池。

永泰 · 珠峰寨

珠峰寨(张明珍摄影)

在过去的动乱年代,家族或村民集资往往在地势险要处修建寨堡以避匪患兵燹。永泰珠峰寨屹立山巅,包围大厝的外墙则顺应地形呈不规则形,既像乘风破浪的船头,也象征着先民开拓进取的勇武。虽经历沧桑的岁月,建筑半数倾圮,但谢氏后人鸠工庀才,重修城寨,保留下了这一难得的文化地景,族人的凝聚力生生不息,延续至今。

小城

在靠近闽南海岸以及闽西南的山区,遍布着各式各样的土楼、城寨。这类聚落选择了与扩建大厝、土堡略有不同的设计策略,如果说大厝是把一座建筑扩大,那么土楼、城寨则是把一群小建筑拼合成的小城,也可以被视作聚族而居的巨型大厝。

许许多多的小“厝”就像一节节火车车厢,连接成一条条的长屋,这些长屋“链条”顺应地形,延伸、转折、环绕、列阵,最终形成了广义上的“大厝“,这些形态各异的围楼、城寨,既有方圆并峙,也有新月弯弓,为了防御功能,共同将背墙朝外连接成城墙,有些甚至已经接近小型城池的规模。从空中俯瞰,仿佛在大地上书写的遒劲笔划。

华安 · 齐云楼

齐云楼(戴方睿摄影)

齐云楼(戴方睿摄影)

齐云楼大门石刻匾额上镌刻着“明万历十八年”的建造信息,是闽地建造时间较早的土楼之一。该楼地处山丘高点,为顺应地形,外轮廓呈不规则椭圆形,而从内部残存建筑来看,应当由多座带有天井的小“厝”单体并联相接而成。

诏安 · 汀源楼

汀源楼(蔡宣皓摄影)

在闽西南一带的闽、客两大方言区的交界地带,分布着大量土楼。闽人与客家人在此地互相交融,不过与通廊式布局的客家土楼有所区别,闽人的土楼都由数量众多的合院民居并列而成,类似于近代以来的联排住宅。

而不少土楼外围都有长度惊人的围楼环抱中心,形式也十分自由灵活。汀源楼的三层 “Π” 形围楼介于方圆之间,长度也参差不一,如层层莲瓣包裹着大埕。

平和 · 植璧楼、丰作厥宁楼

植璧楼(蔡宣皓摄影)

丰作厥宁楼(蔡宣皓摄影)

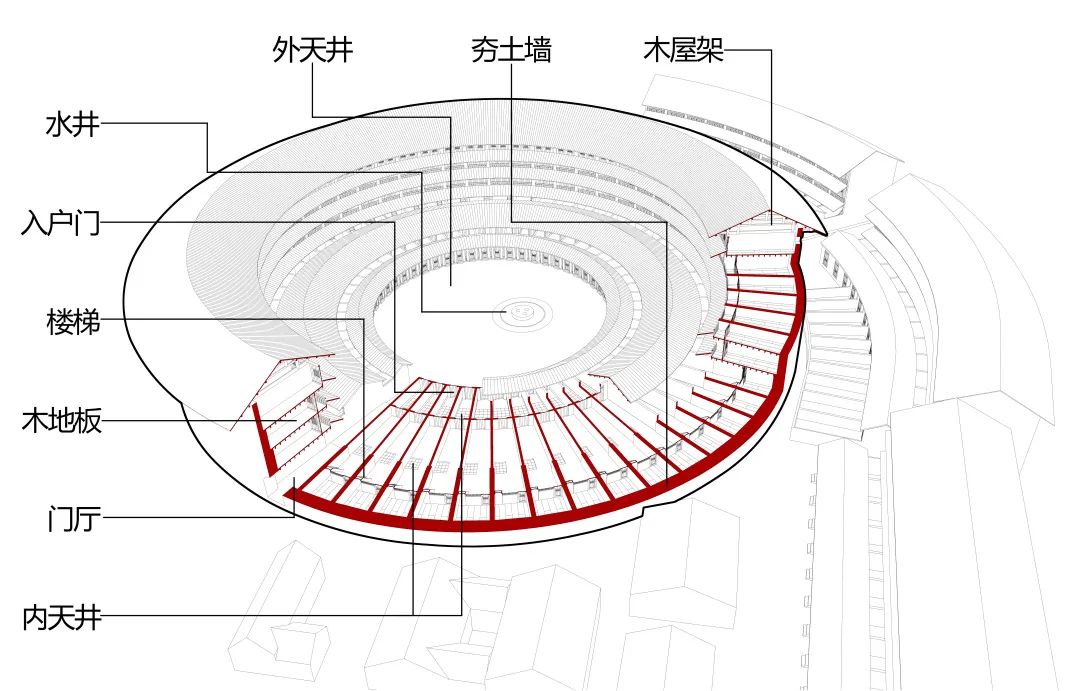

丰作厥宁楼剖切透视示意图(吴佳丽绘制)

植璧楼的围楼曲直结合,直线部分甚至延展到比圆楼直径两倍还多,”J“ 形线条在大地上划出优美的动势。

丰作厥宁楼主体呈正圆形,直径将近80米,高达四层,是闽南土楼的典范之作。楼外还外围包裹了数层围楼,几乎将所在村落的大半囊括其中,俯瞰此楼不由让人想到银河系舒展舞动的旋臂。

漳浦 · 诒安堡

诒安堡(张明珍摄影)

诒安堡(张明珍摄影)

诒安堡被一圈完整的城墙包围,甫一进城门,就看到城堡中轴线上的三路多进大厝统领聚落格局。后方所有民居朝向均与核心大厝保持一致,如雁阵般排列于后。城中有三合院小型民居,也有带护厝的多进大厝。

漳州地区民居的屋脊曲率不大,生起缓和,富有弹性,但是屋面延伸较远,十分舒展。这一带民居的屋檐较少使用滴水瓦,阳光之下的屋檐线,经檐下阴影的衬托显得十分干净利落,更增添了几分屋面舒展的态势。随着时间的流逝,历史的痕迹在屋面上悄悄沉淀下来,红瓦逐渐褪去鲜艳的颜色,形成红灰斑驳的沧桑色彩。

如今,山海阻隔不再,古老聚落披挂着历史的尘埃陪伴着我们走到今日。岁月的陈酿易醉人,愿我们在时间的行旅中,仍有古厝可以栖居,仍有过往可以追忆。

文字:蔡宣皓

图片来源:详见图注

图片处理:李楷然

视频剪辑:顾雨琪

照片版权归个人所有,本文经授权后使用

如需转载,请联系版权所有人

参考:

①戴志坚. 福建民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2009.

②李秋香, 罗德胤, 贺从容, 陈志华. 福建民居[M]. 北京:清华大学出版社, 2010.

③程建军. 梓人绳墨:岭南历史建筑测绘图选集. 广东:华南理工大学出版社,2013 : 348-365.

④陆琦. 广东民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008: 111.

⑤黄汉民. 福建土楼:中国传统民居的瑰宝(修订版)[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2017: 87.

⑥中国语言地图集[M]. 朗文出版(远东)有限公司, 1987.

⑦闽方言及其次方言主要分布https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%97%BD%E8%AF%AD

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):厝,在山海之间

规划问道

规划问道