✓

名家推荐

2018年1月,以道教石窟为题材的专著《知·道:石窟里的中国道教》面世,从出版的角度来看,这是一本比较生僻的书,却在一个多月内首版售罄。这与萧易独到的架构有很大关系,他能从繁浩的学术中跳出来,从藏于荒野的岩壁上,提炼出与我们生活息息相关的鲜活故事,解读道教石窟与中国人的生活:如《西游记》中的玉皇大帝、天蓬元帅,如八仙等。这些道教神灵的起源、流变,都被他娓娓道来,让我们明白了道教其实一直伴随着我们的生活,道教石窟造像就是不同时代的生活写照,甚至与当时的政治、文化有着化不开的稠密关系。在一篇篇有趣、有料的文章中,萧易完成了对中国道教石窟的探索。

如果只读其文,很多读者会认为萧易应该是中年,甚至老年学者。在不少场合,我们常常遇到大相径庭的场景,有人看到萧易,往往惊叹:“你这么年轻呀!”“看你的文字,以为是位老先生呢!”萧易是年轻,生于1983年,以如此青春的年华,却深耕于历史文化之中,并陆续推出《古蜀国旁白》《纵目神时代》《金沙》《空山》《知·道:石窟里的中国道教》《影子之城:梁思成与1939/1941年的广汉》等一系列作品。

2018年5月出版的《影子之城》,以梁思成、刘致平两位营造学社成员在四川广汉拍摄的560张照片为基础,再现了中国古城的布局,探讨中国城市与建筑的关系、中国人与建筑的关系。以小城广汉为“影子”,找寻中国文化的“大影子”。此书获得广西师范大学出版社2018年度“十大好书”,好评如潮。

— 作家 《中国国家地理》杂志编辑 刘乾坤

✓

寻蜀记:从考古看四川

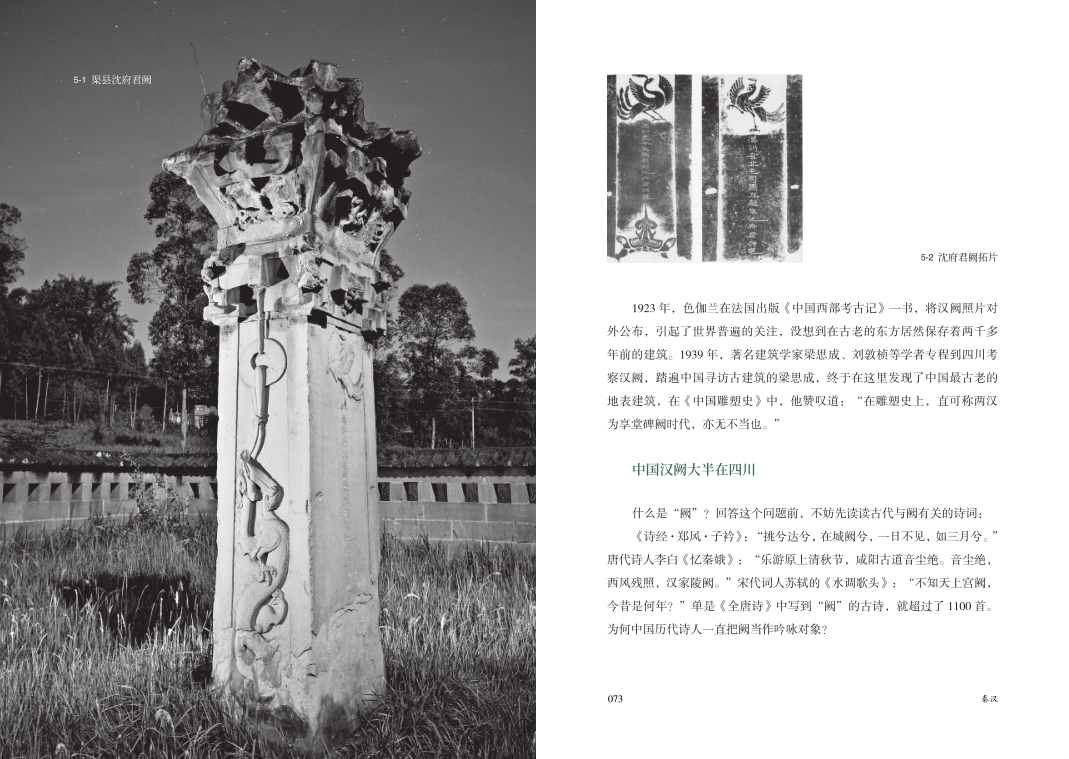

作者萧易跟随《中国国家地理》进行考古之旅,选择了四川近年来具有代表性的考古发掘以及荒野田畴的遗址,时间跨度从新石器时代到清代,集结19篇文章,汇成《寻蜀记:从考古看四川》。这之中,不仅有耳熟能详的三星堆、金沙遗址,也有诸多难得一见的现场见证(如蒲江船棺、江口沉银),还有大量文物出土和遗址留存(如汉阙、龙桥群)。从微观的角度,一一呈现并解读出汉代的石阙、唐代的石窟、宋代的古城、明代的陵墓、清代的建筑……这些文物串连起来,形成一部可以触摸、踏访的历史,从而以考古的角度呈现了四川的历史与沿革,展现四川丰富、深厚的人文历史。

先秦

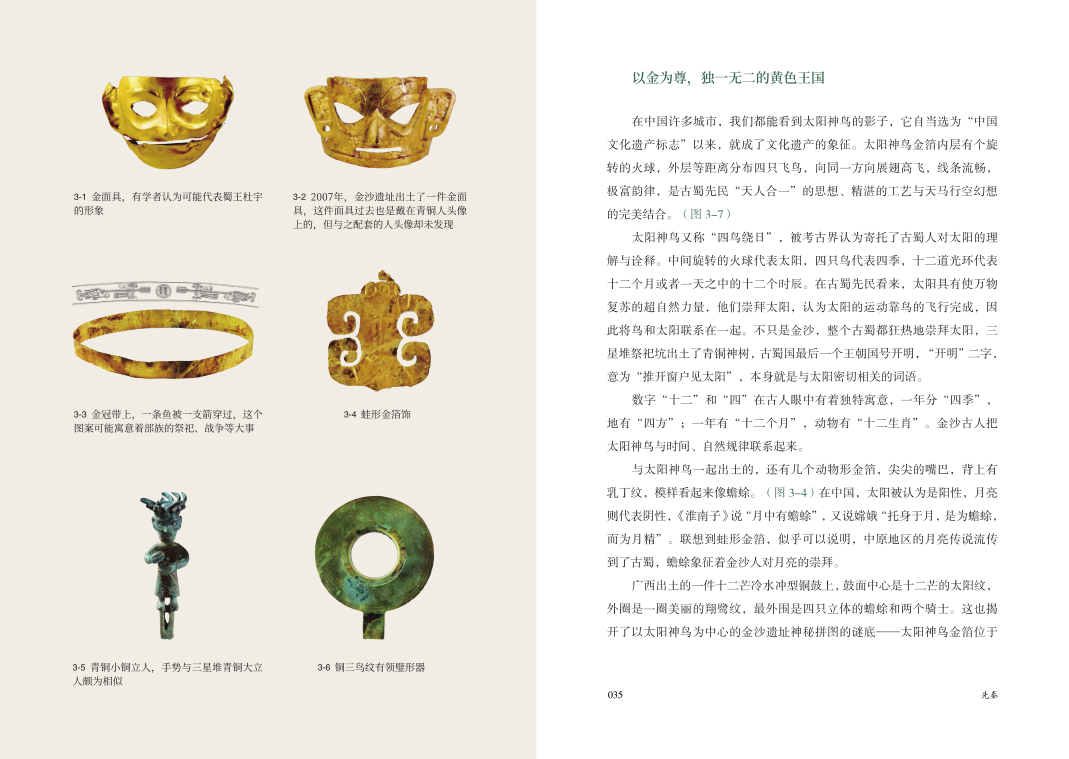

纵目之神 三星堆的青铜时代

金沙遗址 沉睡千年的古蜀王都

载魂之舟 追寻开明王朝的背影

西风残照 汉家陵阙

秦汉

合江金棺 汉代生命与死亡的画卷

东汉丹青 中国南方最早的壁画墓

盐源笮人 影子武士

安宁河畔 叩响大石墓中的邛人

南北朝

梵音缭绕 从成都步入“南朝四百八十寺”

唐五代

蓝本之谜 巴蜀大佛多

和陵风云 孟知祥和他的后蜀

宋代

泸州宋墓 雕刻在石头上的南宋

西蜀梦华 中国宋代金银器第一窖藏

方山为城 四川盆地的南宋城堡

明清

报恩古寺 皇宫、寺院与家庙

龙隐西南 中国最大的明清龙桥群

江口沉银 八大王的藏宝图

盐亭字库 书写在塔上的文字信仰

附 出土文物在哪里

跋 知易行难

作者

✓

萧易,1983年生于江苏扬州,2005年毕业于四川大学中国语言文学基地班,现担任《天府广记》杂志主编,《中国国家地理》《南方周末》等专栏撰稿人。曾出版《古蜀国旁白》《唤醒纵目神》《纵目神时代》《金沙》《知·道:石窟里的中国道教》《影子之城:梁思成与1939/1941年的广汉》等专著。

前言:微观的四川

萧 易

公元前316年,秦惠文王遣大夫张仪、司马错率兵伐蜀,蜀王败绩,后为秦军所杀,古蜀国就此覆灭。亡国阴霾下,古蜀国王公贵族何去何从?

大约汉代的一天,大鸿胪荆文君在府上遭遇飞来横祸,在宫中出任黄门侍郎的儿子荆中,因事得罪皇亲国戚,罪该当诛。皇帝念在荆文君昔日平定羌人有功,且年事已高,这才赦免了荆氏的死罪,令其举家流放至蜀地。

中大通五年(533)正月十五日,上官法光之妹令玉尼去世,崇信佛教的上官法光找来工匠,为亡妹开凿了一龛释迦像,希望她能往生净土,也将一家老小的形象留在了佛龛背面。

宋端平年间(1234—1236)的一天,成都府彭州城,夜深了,董宅的灯还亮着,董家上下面色凝重,听说蒙古人从大散关打来,恐怕不久便打到彭州,倘若蒙古人进城,不但家中的金银器难保,连性命都难以保全。董家人商量再三,决定将金银器挖坑埋藏,暂避风头,尔后踏上了流亡之路。

明正统三年(1438),宣抚司佥事、昭信校尉王玺,领着龙州城的番人远赴京师,例行朝拜、进贡,并向明英宗递上了意图创建报恩寺的奏折。两年后,王玺在龙州城中修建报恩寺,将朝廷的恩泽如同雨水一样洒在王国的边陲。

清道光二十年(1840),梓州盐亭县乡绅倡议重修莲池寺前字库塔,乡绅的倡议得到耆英、文生的响应,耆英蒲思儒捐钱四百文,文生王德炳、王德洋共捐钱四百文。

战国年间的开明王族,汉代的荆氏家族,南北朝的上官法光,宋代的董氏家族,明代的土司王玺,清代的耆英、文生……他们的故事,或隐藏在地下的墓葬、窖藏,或铭刻在地上的石窟、碑刻,不见于史料记载,也并非什么惊天动地的大事,倘若不是因为这些遗址,我们或许很难知道其名字,以及伴随他们的流亡、离愁、死亡、恐惧、信仰。

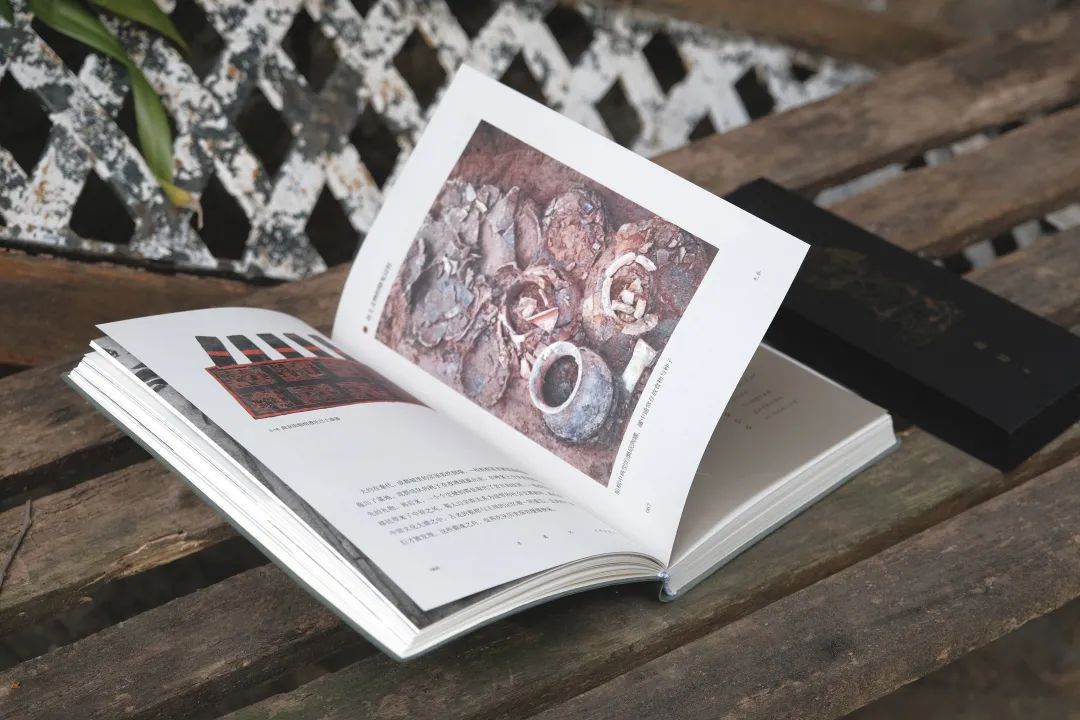

在荆文君、上官法光、董氏所处的时代,他们的生活,或许与身边的蜀人别无二致;而今日,他们的故事,却成为后人解构历史的标本。拿董家来说,1993年,董宅的珍藏在一次施工中被发现,这便是著名的彭州西大街金银器窖藏。窖藏共出土了350余件金银器,包括金菊花盏、金瓜盏、凤鸟纹银注子、银梅瓶、金钗、金簪诸多类别。八百多年前宋人精致奢华的生活,重现于世,验证了《东京梦华录》《武林旧事》中关于宋人喜好金银器的记载。南宋末年,蒙古入侵巴蜀,四川州县大多被攻破,无数蜀人踏上流亡之路,董家的遭遇,恐怕也是千万悲剧之一。

这些名不见经传的蜀人,给了我全新的角度。我们熟悉的历史,往往是通史的书写方式,比如汉朝,从公元前202年到公元220年,延续四百余年,它的历史,却被缩略在《汉书》与《后汉书》中,就连位列大鸿胪的荆文君,都未能留下只言片语。史学家分配给蜀地的章节,就更为有限了,直到今天,我们对汉代蜀地的了解,也只是停留在“列备五都”“锦官城”“文翁兴学”“文君当垆”几个关键词上。

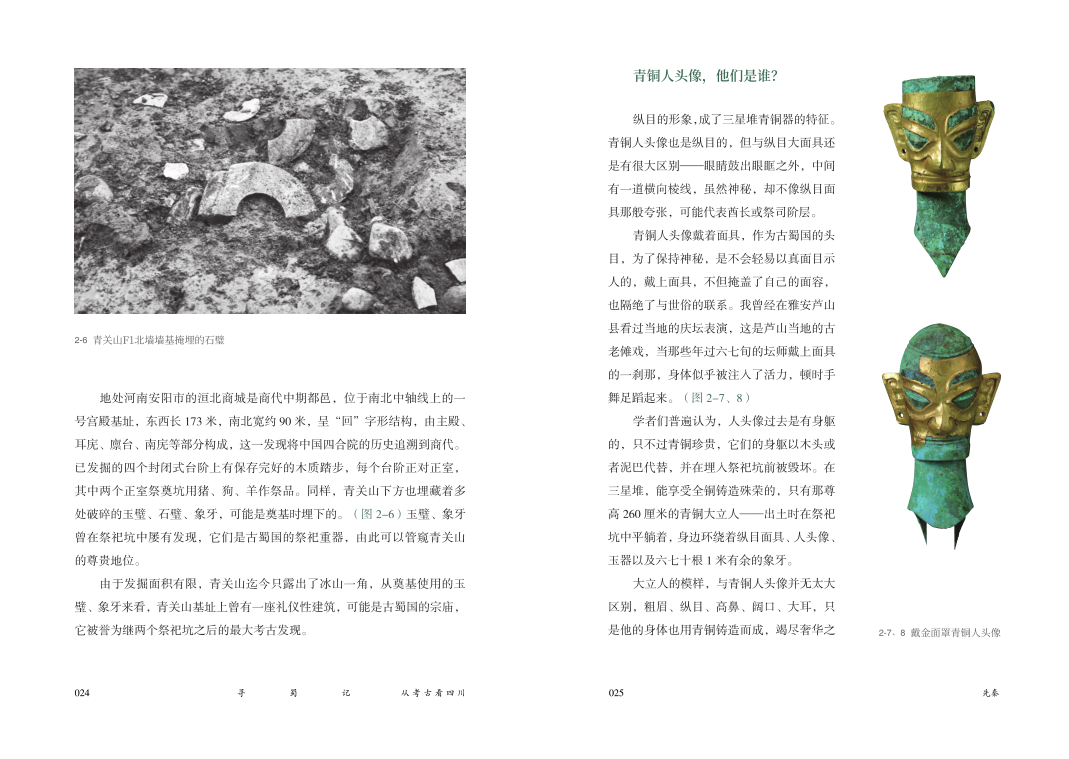

可以想象,大汉王朝的每一个郡,每一个县,每一个乡村;每一年,每一天,每一刻,都有无数故事发生,只是未进入史学家的视野,自然也就鲜为人知了。从20世纪50年代开始,为数众多的考古发掘,让我们得以有机会管窥这个庞大帝国的细节。就汉代而言,四川就接连发现了绵阳双包山汉墓、成都老官山汉墓、德阳塔梁子壁画墓、安宁河流域大石墓等,而在山野林间,汉代崖墓更是密如蜂巢,其数目何止万计。

1993年,绵阳市涪城区磨家镇双包山发现一处大型西汉木椁墓群,墓中出土了包括经脉漆人在内的大量漆器,墓主身份极为高贵,当在列侯之上;2012年的成都老官山汉墓,不仅出土了蜀锦织机模型,还有诸多医简,其中部分医简上多次出现“敝昔”名称,古时“敝昔”通“扁鹊”,医简可能属于失传已久的扁鹊学派;塔梁子壁画墓的主人,则是昔日获罪西迁的荆氏家族,荆文君子孙在这片陌生的土地上生活,也把中原地区流行的壁画带到了蜀地。

大汉王朝的边陲,北方丝绸之路沿途分布着楼兰、龟兹、乌孙、焉耆等诸多古国,而在西南,昆明、邛人、笮人、滇人、夜郎等部族,则分别把持着广袤的土地。此前,我们对于这些部族的了解,来自司马迁的《史记·西南夷列传》:

西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚。其外西自同师以东,北至楪榆,名为巂、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自巂以东北,君长以什数,徙、笮都最大;自笮以东北,君长以什数,冉駹最大……

自20世纪50年代以来,《史记》中的“西南夷”陆续在考古发掘中得到证实,那些消失的部族,向后人展示着自己的战争、外交,乃至对死亡的态度。安宁河流域矗立着两百余座大石墓,由重达数吨、数十吨的巨石垒砌而成,墓中尸骨累累,史前的邛人部落对死亡极为敏感;笮人则是些狠角色,老龙头墓地出土了大量青铜兵器,有意思的是,滇人的编钟、铜鼓,昆明人的双环首剑、臂甲,蜀人的三角援戈、巴蜀图语带钩都在墓地出现,史前的笮人还是些做生意的好手。

这些汉代的遗迹、墓葬,让我们得以接触汉代蜀人的鲜活生活,倘若串联各个时期的遗址,也就翻开了一部史书外的历史:先秦时代的宝墩古城、三星堆青关山遗址、金沙遗址、蒲江战国船棺葬,南北朝的万佛寺遗址,唐代乐山大佛与它的“兄弟们”,宋代的泸县宋墓、彭州金银器窖藏,明代王玺家族的报恩寺、张献忠江口沉银,清代盐亭的字库塔……

在《寻蜀记》中,我选择了一些四川近年来具有代表性的考古发掘,以及荒野田畴的遗址,试图从微观的剖面,解读蜀地历史——它的主角,大多是名不见经传的小人物;它的故事,来源于某些被史书遗忘的片段。

金沙遗址(梅苑)中心发掘区出土了多达千根象牙。

老龙头发掘现场,墓上覆大石,是老龙头墓葬的重要特征之一。

模拟考古,试图解读大石墓的建造之谜。

平武报恩寺结构完好,体现了由宋、元向明清形制的过渡。

★《中国国家地理》《南方周末》知名专栏撰稿人萧易最新作品:

但凡考古上有新的发现,萧易总会去现场一探究竟,而《中国国家地理》和《华夏地理》上但凡有和巴蜀地区的石窟、考古相关的文章,几乎都是他写的。《中国国家地理》编辑刘乾坤曾介绍到,自2009年萧易为杂志撰写安岳石窟起,今天的他已经是《中国国家地理》发稿量第一的作家了。此次出版的《寻蜀记:从考古看四川》是萧易继《知·道:石窟里的中国道教》《影子之城:梁思成与1939/1941年的广汉》之后的又一部作品。

★ 历时10年19次亲自踏访,足迹遍布巴蜀的考古寻访发现之旅:

10余年的考古寻访,19次与《中国国家地理》同行的发现之旅,4000余年的文明追溯,汇集成了一部在脚下遗迹与千年文明间切换的蜀地史。书中的考古发掘大多是萧易参与的,他的足迹几乎遍布巴蜀,那些荒野中的遗址,也是他一步步踏访、整理的。从新石器时代到清代,作者将四千余年的四川历史作了有序梳理,通过生动的考古发掘,具体而微地讲述历朝历代的故事。那些原本不见于史料记载的人物,也在他笔下变得鲜活起来……

★ 以考古的角度进入历史,集结了四川最具有代表性的考古发掘遗址:

萧易选择了四川近年来具有代表性的考古发掘以及荒野田畴的遗址,以时间为断代,跨度从新石器时代到清代。这之中不仅有耳熟能详的三星堆、金沙遗址,也有诸多难得一见的现场见证(如蒲江船棺、江口沉银),还有大量文物出土和遗址留存(如汉阙、龙桥群),而这些文物串连起来,恰恰形成了一部可以触摸、踏访的历史,从而以考古的角度为我们呈现了四川的历史与沿革,展现了四川丰富、深厚的人文历史。

★ 极具人文关怀的民间立场记述,将目光投向那些被史书遗忘的片断:

我们熟悉的历史,往往是通史的书写方式,但还有无数故事的发生,由于未进入史学家的视野,自然也就鲜为人知了。通过考古发掘,我们得以管窥更多历史的细枝末节,串联各个时期的考古遗址,就翻开了一部史书外的历史。萧易在书中将自己“投射”到历史里去,让历史想象建立在考古实物与文献史料比对之上,并试图从微观的剖面解读蜀地历史——它的主角,大多是名不见经传的小人物;它的故事,来源于某些被史书遗忘的片段。

★ 收录300余幅高清配图,内附“出土文物在哪里”古迹导览示意:

书中收录高清配图300余幅,均为《中国国家地理》杂志摄影团队拍摄,同时配文物线描图若干幅,生动展现中国文物之美。该书采用了流畅舒适的设计风格,选择了墨绿色皮面材质打造封面,书中还设计了两幅“古墓内景”大拉页,书后还附上了一份“出土文物在哪里”的导览示意,将书中提及的出土文物现在所藏的博物馆信息进行了详细的罗列,大家可以一起寻古迹、看考古、赏文物、知巴蜀。

左右滑动查看书影图片

✓

出版信息

寻蜀记:从考古看四川

萧易 著

广西师范大学出版社

2021年1月

ISBN 9787559830623

定价 78.00元

相关链接:

美术遗产 Art & Heritage

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨寻蜀记:从考古看四川

规划问道

规划问道