中国西南民族文化遗产走向世界的表述和意义

1

20世纪90年代,联合国教科文组织调整了申报世界文化遗产的标准。除了坚持世界遗产必须具有“杰出的普遍价值”,新的标准增强了对文化多样性的考量。回应这个变化,中国文物部门在遴选项目时把目光投向西南的少数民族文化遗产。如何证明少数民族文化遗产有某种“普遍价值”成为中国遗产申报工作者最需解决的问题。围绕这个问题,本文把人类学的翻译转向与费孝通的“文化自觉”结合起来,指出遗产价值的论证过程应该被理解成一种“翻译”。

世界文化遗产;西南民族;表述;翻译转向

2

李晋,厦门大学社会与人类学院助理教授;燕海鸣,中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心副主任、副研究员。

3

《民族研究》2021年第4期

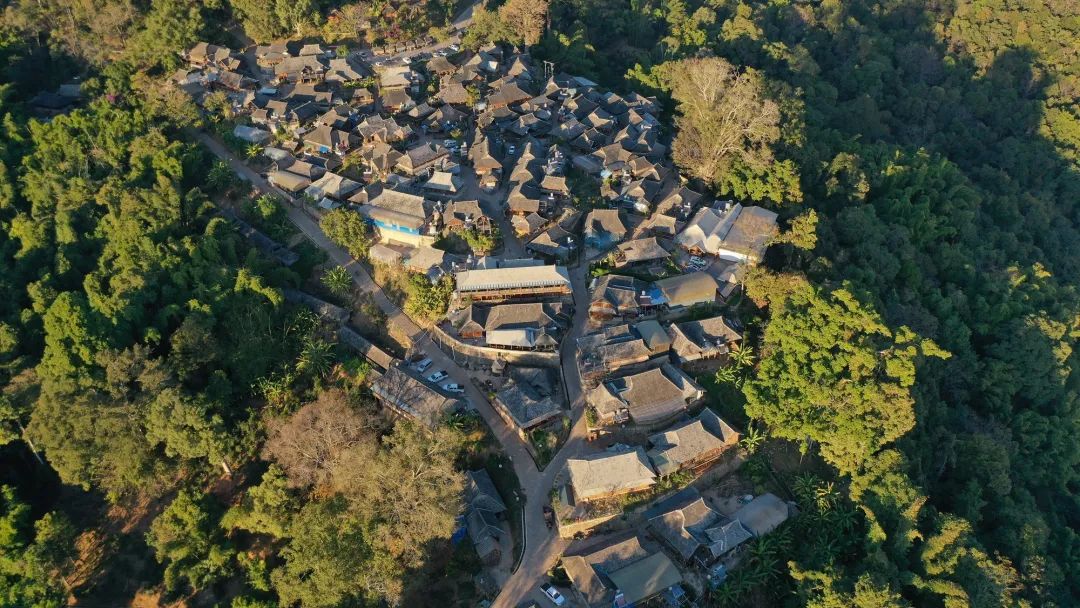

世界遗产丽江古城(1997)

世界遗产红河哈尼梯田(2013)

1

问题的提出

1972年,联合国教科文组织颁布了《保护世界文化和自然遗产公约》(下称《世界遗产公约》)。这份公约规定,国际社会有责任保护代表人类整体价值的文化和自然遗产。从那时起,是否具有“杰出的普遍价值”(outstanding universal value)成为世界遗产的判定标准。但是如何定义这个标准一直在变化。相对于科学性更强的自然遗产,文化遗产的评价过程充满着巨大的张力。

在联合国教科文组织最新的解释中,一个文化遗产项目只要符合下面这六条标准里的一条,就可以被认为具有“杰出的普遍价值”:

一,代表人类天才创造力的杰作;二,展示一段时期或一个世界文化区域内人类价值观在建筑或技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计发展方面的重要交流;三,能为延续至今或已经消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证;四,是一种住宅、建筑或技术整体,或景观的杰出范例,展现人类历史上一个(或几个)重要阶段;五,是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化或人类与环境的相互作用,特别是当不可逆的变化正让它变得脆弱时;六,与带有杰出普遍意义的事件,仍在使用的传统、观点、信仰、艺术或文学作品有直接或有形的联系(委员会认为本标准最好与其他标准一起使用)。

这些标准证明,世界文化遗产的普遍话语在走向全球的过程中要面对文化相对主义的挑战,因为“杰出的普遍价值”是看一个文物或景观是否是某个领域最杰出的代表,当不同缔约国从各自的文化传统中推举出它们眼中的代表时,这个价值地域化与多元化的趋势将挑战世界遗产的普遍主张。20世纪90年代,为了顺应文化相对主义对少数族裔、原住民、后殖民群体、有色人种和非西方国家的关注,国际遗产组织在全球战略(global strategy)中提出要破除遗产代表性向欧美世界的倾斜,增加非西方遗产在《世界遗产名录》中的比重。这种反思也延伸到国家的内部。霍尔(Stuart Hall)在一篇文章里指出,英国的遗产申请没有充分反映在英国生活的爱尔兰人、犹太人、加勒比人、非洲人、印度和中国移民的文化。这里的问题不光是少数族裔如何在以民族国家为单位的遗产申请中得到代表,而是一个国家必须主动挖掘少数族裔遗产来体现更强的整合性。霍尔指出对英国这样有丰富移民历史的国家,主流遗产观念必须更准确地反映少数族裔在何种程度上对英国的历史和文化做出了贡献。

我国的文化部门一直致力于挖掘民族地区的遗产资源,以体现整个国家的国土之庞大、文化之繁茂、价值之多元,以及政治和民心之一统。这也关系到西南在中国申遗版图中的意义。西南被认为是中国境内世界文化遗产资源比较集中的地区之一。最近几年,文物部门先后选取了红河哈尼梯田文化景观(2013)、土司遗址(2015)和景迈古茶林文化景观(2022年审议)等西南少数民族项目来代表中国,说明这个板块在中国的遗产战略中正变得越来越重要。但是少数民族文化遗产需要证明自己有某种普遍价值才能成为世界文化遗产。由此带来的问题是:普遍价值与文化地方性之间是不是必然存在着罅隙?中国的文物部门和专家如何在国际话语和西南经验之间找到表述普遍价值的方式?

这些问题让本文聚焦于中国遗产申报工作者如何运用新的遗产类型表述西南民族文化遗产的普遍价值。最近三十年,世界遗产机构发展出一些新的遗产类别来吸纳欧洲之外的经验。值得注意的是,当新的遗产类别出现时,我国西南地区,作为民族文化资源最丰富的地区之一,总能够相对容易地遴选出契合新趋势的项目。本文把这套遗产的实践模式定义为“翻译”(translation)。用“翻译”这个概念是想突出当新的遗产类别被用来解释西南民族文化时,它们处理的是一些不完全通约的话语体系和极为复杂的价值普遍性与文化特殊性之间的关联。文章希望通过“翻译”这个概念指出,在遗产领域实践文化自觉,需要遗产工作者在表述普遍价值时更有意识地去思考,中国案例有哪些能够丰富或挑战世界文化遗产框架的特殊之处。

景迈山古茶林文化景观 邹怡情摄影

2

遗产新类型的出现与西南遗产的涌现

我们知道,世界遗产的分类框架脱胎于欧洲哲学对自然和文化的二分。这个框架在创立时被分为“自然遗产”与“文化遗产”,但是为了处理那些兼具自然和文化属性的项目,世界遗产组织在1979年添加了“文化自然混合遗产”,并且不断用新增设类型的方式来应对全球经验的挑战。在文化遗产领域,最初的三个类别是文物(monuments)、建筑群(group of buildings)和遗址(sites)。但是在1985年,国际遗产专家发现它们需要一个新的类别来概括加拿大魁北克和巴西萨尔瓦多这两个正在申遗的古城,因为相比于传统三大类侧重的单体文物,这两个古城证明遗产保护应该更多地考虑遗产所在地的人居、发展和文物保护的可持续发展。在这个契机下,世界遗产组织在1987年设立了“历史城镇”(historic towns)类型。在后来的三十年,它们又陆续添加了文化线路(cultural routes)、文化景观(cultural landscape)和遗产运河(heritage canals)等类型。

这些新类型的出现反映了世界遗产组织想要包容多元文化的努力在内部存在着张力。我们可以从《世界遗产公约》的文本架构来窥见这些张力。今天的公约条文依然没有改变“文物”“建筑群”“遗址”这三个最初的分类,所有新设立的类别在公约文本的《操作指南》及其附件中出现,而且在内容和地位上不时变化。此前的《操作指南》把文化景观、历史城镇、遗产运河和文化线路描述成四个“具体类型”(specific types),但是最新版的《操作指南》只保留了文化景观,把剩下的三个类别放置在更低层级的工作手册中阐释,官方解释是这种方式能帮助遗产工作者“更轻松地面对遗产说法的不断演变”。大致来说,新类型遗产的界定方式、法律地位、评估方法和热度在遗产领域并没有形成规范,它们有可能随着新案例的出现而翻新。包括中国在内的很多国家都非常重视新类型遗产的申请,因为这不但是遗产的前沿领域和热点,而且帮助各国政府以最灵活的方式满足《世界遗产公约》对分类的要求。在某种程度上我们可以说,对新类型遗产的灵活运用与老旧的公约框架所形成的对比,象征着世界文化遗产的欧洲中心主义框架日益面临着全球文化经验的挑战。

最近十年,中国的申遗项目有八成是新类型项目。在世界遗产领域,我国一直是文化多样性的拥护者和推动者,但是一旦坚持这个目标,我们就必须意识到这意味着国外专家会期待中国更多地打造自己的少数民族项目。1995年,当国家文物局开始思考在中国的历史文化名城中挑选项目来申请历史城镇类型时,傅熹年等专家认为相比于平遥和苏州,用丽江这个少数民族古城作为首个古城申遗项目更容易获得成功,因为洛克(Joseph Rock)等西方作者把丽江描述成一座融合不同民族文化的东巴遗珠,它能够满足国际专家对文化多样性的期待。丽江也是最早在西南地区涌现的新类型遗产项目。

接下来,文章用红河哈尼梯田这个案例说明,要理解少数民族遗产如何利用新的遗产类型来证明自己有普遍价值,我们需要把遗产的价值表述理解为“翻译”。本文在运用这个概念时受到巴特勒(Judith Butler)的启发。巴特勒指出,一个事物只有在涉及一种以上的地域和文化时才能被称作“普遍”,因此普遍价值和话语总是包含跨语际实践和不同文化体系的勾连。普遍价值不是独立的实体(independent entity),它在本质上是一个涉及文化主体性、能动性和表述策略的沟通场所,因此是一种翻译实践。

在哈尼梯田这样的例子里,遗产价值表述必然会涉及地方、国家、国际等不同层级的沟通。在目前的程序中,地方政府需要首先提出申遗的意愿,完成申遗文件的编写和项目的保护。国家文物局会组织国内人员来评估,如果认为工作达到了标准,便以国家名义向联合国教科文组织提出申请。联合国教科文组织会委派国际古迹遗址理事会等第三方机构的专家到实地考察,然后以书面形式对遗产价值进行质询,在得到回答后,再决定是否推荐一个遗产成为世界遗产。这个书面质询和应答的环节最能展示遗产价值为何是一种翻译。在这个环节,我国政府需要把地方遗产的文化脉络用标准化的国际遗产语言来转述,在现有的遗产类型中找到最能对应的类型,论证该项目符合文章开始时提到的六条标准中的一点,证明它具有某种“杰出的普遍价值”。这个过程与索绪尔(Ferdinand de Saussure)阐释语言结构的方式类似,看上去是地方经验向抽象框架的拔升,但是实际上是利用已有的国际框架对地方文化资料进行定义和归类的过程。这个归类过程不是对外部规则的依附和趋同,它是沟通双方在普遍话语与文化特殊性的罅隙中找到翻译的方式,说服对方接受自己文化表述和文化预设(cultural assumption)的过程。

藏羌村寨与雕楼 贾玥摄影

3

作为“翻译”的遗产表述和评估

2000年启动申遗后,我国很快选定文化景观作为哈尼梯田的申报方向。这个类别属于文化遗产下的新型遗产。它通过强调一个遗产如何与周边环境结成整体,想要打破世界遗产对自然和文化的二分,尤其想要强调人如何在与自然的共处中长期保持遗产的可持续发展状态与活态。作为最需要因地制宜的农业类型,梯田农业意味着在脆弱的自然条件下实现人口规模与农业产量的平衡,这种在压力下实现的人类聚落与环境的长期共生非常符合文化景观的设定,因此当新西兰的汤加里罗国家公园在1993年成为第一个申遗成功的文化景观后,这个类别很快被应用于梯田的申遗。菲律宾科迪勒拉山的水稻梯田(1995)、瑞士拉沃葡萄园梯田(2007)和印尼苏巴克灌溉系统(2012)都曾通过申请文化景观而晋升为世界遗产,我国也顺理成章地把哈尼梯田表述为“红河哈尼梯田文化景观”。

接下来,我国政府要论证这个项目满足世界文化遗产的标准,这意味着哈尼梯田要证明自己至少满足六条标准里的一条。所有国家在申请时都会尽可能多地给出选项,我国认为哈尼梯田符合六条标准里的五条,国际专家最终只承认两条。简述这个对话过程能揭示遗产的价值确立如何是一个不断弥合差异的翻译过程。首先,对话双方必须用哈尼梯田的具体素材来对应标准,用具体的文化经验来翻译抽象的陈述。其次,为了赢得仲裁者的支持,申报者必须通过思考对方来修正自己,这个弥合差异的过程让双方的不同表述确立了若干能沟通的路径,最终完成了地方文化经验向抽象框架的翻译。为了更好地论述文化多样性原则对这些不同翻译面相的影响,我们打乱了六条标准的叙述顺序:

标准一,代表人类天才创造力的杰作:最常应用这条标准的遗产形式是建筑和壁画(比如金字塔)。为了找到把哈尼梯田与艺术品和城市建筑放在一起讨论的方法,申遗报告把哈尼梯田比作“大地雕塑”(earth sculpture):“哈尼族是雕塑大地的民族……哈尼人把其他民族建造城市的精力和梦想用来建造梯田。”在这个从梯田到雕塑的翻译中,报告书写者不忘强调哈尼梯田如何沿地势调整田埂的曲度,使它不会因水的压力而塌方。这些描述突出了这个雕塑是“人力和自然力共同创造的杰作”,点明了文化景观类遗产对自然和文化的兼顾。可惜的是,国际遗产组织并不认可这套翻译,它们认为把梯田比作雕塑是外人附加的价值,申遗报告没有证明哈尼村民在创造梯田时有任何雕刻大地的意图或美学上的考量。

标准四,是一种住宅、建筑或技术整体,或景观的杰出范例,展现人类历史上一个(或几个)重要阶段:文物部门在论述第四条标准时把“景观”从不同层级来翻译。最宏大的层级把哈尼梯田说成是“农业文明景观”和“精耕细作”的“中国农业景观”的范例;第二个层级把正在申报的区域说成是“哈尼梯田景观”的杰出范例;第三个层级具体到老虎嘴、多依树、坝达等申报区域内的景观;第四个层级把哈尼梯田说成是云南遗产保护的范例。国际机构在反馈中认为,尽管申报书提到农业文明是“人类发展史上的重要革命”,但是哈尼梯田与这个革命的产生以及中国农业的产生都没有直接联系。哈尼梯田自隋唐以来的存在并不符合这条标准要求的对“重要阶段”的呈现。国际专家完全没有对第二、三、四点进行回应,这种略带粗暴的无视证明在他们看来,申报者应该意识到以某个族群、县份或是地方政府为单位的判定都不是对“普遍价值”的翻译。

标准六,与带有杰出普遍意义的事件,仍在使用的传统、观点、信仰、艺术或文学作品有直接或有形的联系(委员会认为本标准最好与其他标准一起使用):在这一条,文物部门谈到哈尼梯田如何关系到哈尼族的文化传统和认同,比如历法、宗教、艺术、口传知识等。与第四条的省略一样,国际专家只是简单地回应:“哈尼族的文化传统无疑支撑了他们与环境的互动,但是这些传统如何具有杰出的普遍价值并没有被证明。”⑥国际遗产机构之所以注明第六条标准最好与其他五条混用,也是考虑到某一族群或文化的价值并不天然等同于普遍价值。

标准三,能为延续至今或已经消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证:中国文物部门在论证这条标准时把“文明”和“文化传统”解释为哈尼文化,强调哈尼梯田见证着哈尼文化如何作为亚洲稻作文化的一部分,以独特的生产生活和信仰体系崇拜自然。国际专家认可这条标准的成立,但是他们认为哈尼梯田不是某个崇尚自然的族群文明的见证,而是某种带有独特社会、经济和宗教特色的农业水田文明的见证。国际专家在这里用“农业水田文明”(而非哈尼文化)来重新翻译标准提到的“文明”和“文化传统”。虽然国内专家认为突出哈尼文明是对文化多样性的强调,但是国际专家认为出于同样原因,应该淡化哈尼梯田的族群性。在书面质询部分,他们希望我国解释为什么把哈尼族和梯田遗产绑定在一起:“(我们)认为不是所有的哈尼族都耕种梯田,申遗区域内也不是只有哈尼族”。我国文物部门在回应时强调哈尼族是申报区域内的主体民族和高山梯田的创立者,而且强调用“哈尼梯田”来命名是地方政府在多民族协商基础上做出的慎重选择。但是我国政府同意哈尼梯田在更宽广的层面应该被认定为“农业水田文明”的见证。在国际专家的要求下,我国文物部门用新的补充材料证明,哈尼梯田是一个包含牲畜、家禽、蜗牛、黄鳝等其他物种和多种信仰要素在内的有机农业系统,可以算是农业水田文明的杰出典范。

标准五,是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化或人类与环境的相互作用,特别是当不可逆的变化正让它变得脆弱时:由于有“土地使用”和“人与环境的相互作用”,这条标准本身就最贴近文化景观的定义。申请书用一个被称为“四素同构”的体系来概括哈尼梯田如何在漫长演变中把人类聚落和环境打造成整体。在这个体系里,森林、村寨、梯田、江河这四种元素形成一个垂直的水利系统。山顶的森林积蓄雨水,雨水沿着沟渠流入下方的村寨。哈尼族的传统建筑被称为“蘑菇房”,不需要大量使用木料,这种建筑形式与村民们的圣树信仰结合起来,保证村寨周围的森林不遭到破坏。在村寨内部,由村民公选出的沟长按照各家田地面积确定需分配的水量,然后用一套被称为“木刻分水”的技术让雨水注入村寨下方的梯田,这些水流最终会顺着梯田流入最下方的江河。这套体系和其他有机种植方式维系着当地红米种植的可持续发展。报告谈到哈尼村落的人口密度已经在很长时间里维持农业产出的极限,并且有一套分村制度来保证这套饱和体系不走向崩溃。当云南的很多地区走向农业现代化的变革时,哈尼族的生产生活习俗和民间信仰通过维持四种要素的和谐,建构起一个“山区农业可持续发展的杰出范例”。国际遗产专家非常认可这套解释,他们认为用“四素同构”来翻译第五条标准,证明哈尼梯田是一个具有普遍价值的文化景观。

巴特勒等指出,普遍价值是一个空洞的能指(empty signifier),诸如“可持续发展”这样的说法需要具体案例的填充才像是有内容的实体。这种空洞性意味着普遍价值与文化经验之间有不可逾越的鸿沟。普遍价值是一个囊括特殊性(particularities)的空间,来自不同文化经验的参与者为这个空间提供翻译,有些翻译压倒其他翻译成为霸权性(hegemonic)的翻译,虽然不是分类顶端那个真正抽象且永远空洞的普遍价值,但是它们看上去像是拥有“普遍价值”的地位。曾经的欧美遗产观就是这样一些霸权性的翻译。全球文化经验需要我们打碎霸权,利用不同国家的社会文化观念扩充对“普遍价值”的界定。世界遗产组织要求所有项目在申请中包括“比较分析”(comparative analysis)。在这个环节,一个项目需要证明自己既类似于已经成功的项目又不同于它们,因为一个项目只有做到“既像又不像”,才能做到既有资格证明自己具有“杰出的普遍价值”,又有资格从文化多样性的角度扩展普遍价值。建立普遍与特殊之间的翻译,需要我们在不同案例间进一步建立关联。

4

坚持西南经验的独特性以贡献普遍价值

在“比较分析”环节,哈尼梯田的申报书首先比较稻作梯田与葡萄、柠檬、玉米、土豆、龙舌兰和油菜梯田的区别。申报书指出稻作梯田是梯田景观里分布最广的一种,由于亚洲地区对稻米的消费,亚洲稻作梯田是所有稻作梯田里最值得关注的对象。接下来,文本把哈尼梯田与其他亚洲梯田进行对比。从生产方式来看,哈尼梯田种植灌溉稻,尼泊尔、越南、印度和锡金的梯田要么种植雨育稻,要么采取多作物混种的方式。哈尼梯田与日本、韩国和泰国梯田的区别在于它有海拔高、落差大的山地特色。与广西龙脊梯田相比,哈尼梯田的旅游开发程度较低,保护状态较好,申遗区域仍然以稻业为主要的经济来源。

经过粗线条的对比,文本认为与哈尼梯田最像的是菲律宾科迪勒拉梯田和巴厘岛的苏巴克梯田,这两个梯田一个是最早成功的梯田类遗产,一个在哈尼梯田申遗前一年刚刚申遗成功。这三个梯田都通过信仰体系和社会结构促成农业景观与周边环境的可持续发展。但是中国的文物专家希望证明,哈尼梯田不但与成功案例非常相似,而且以更有代表性的方式诠释了文化景观的价值。

申遗文本宣称巴厘岛的苏巴克梯田虽然通过苏巴克思想(一种代表和谐世界的哲学)保证了梯田水系以民主的方式运转,但是苏巴克思想并不直接关系到农业,岛上的神庙也没有紧邻村庄。相反,哈尼族的万物有灵思想直接关系到对稻田和森林的保护,他们的四素同构要更突出自然和文化对可持续发展的共建作用。此外,两个外国梯田一个靠火山湖灌溉,一个处于降水充沛的热带地区,它们都侧重排水而非灌溉。而且无论是在人口密度还是稻田比例上,这两个梯田都远逊于哈尼梯田。“水资源和人口密度的不同带来了整个人居环境的不同”,申报书写道。相比于资源丰富的竞争者,哈尼梯田实现了对自然的“极限开发”和农业的“精耕细作”,它所展示的在生态压力下的成功更突出了可持续发展对人类的意义。

中国专家正是以这种“既像又不像”的方式突出了哈尼梯田与其他案例的关联。今天,全球性与地方性已经成为标定遗产价值的两条轴线。世界遗产是在走出欧洲时才转向对文化多样性的强调,我们不能把遗产的价值版图拆分成一个个单体,因为对文化特殊性的强调是全球化过程的一个表征。但是“文化”在这个时代也不再像布迪厄(Pierre Bourdieu)谈论的那样是无意识的惯习(habitus),阿帕杜莱(Arjun Appadurai)说这是一个各个国家有意识地运用文化论争(cultural debate)来塑造边界的时代。在这样一个时代,“群间”像“群内”一样成为理解文化的重要位置。如果想在普遍价值的框架下为本土文化建立更好的翻译,遗产工作者必须关注那些“既像又不像”的文化特征,利用它们在普遍价值的版图中为自身传统找到位置。

2012年,中方提出对部分梯田退耕还林。代表国际遗产组织审查的石川干子认为,如果把部分梯田改造为林地,这将意味着对梯田这个遗产主体的破坏。但是我国专家坚持,森林在哈尼梯田里的作用不亚于稻田。申遗文本用一首名为《安寨定居》的古歌说明,哈尼村民在建立稻田和村落之前,首先需要根据歌词描述的树木和空间关系来选取寨址:

按照歌词勘探生态环境:再瞧寨头的山坡上/有没有十分密的神林/神树像不像筷子一样直/神树像不像牛腰一样壮/再瞧寨子的坡脚/有没有高大的万年青树/人活人要有伴/人伴是寨房/寨活寨要有伴/寨伴是万年青树/又瞧寨子的平地上/有没有云彩样的大树/树脚是老人爱玩的地方/树脚是老人吃烟讲古的地方/没有老人的玩处/寨子安起也不稳/没有老人的吃烟处/寨子建起也不牢/又瞧寨边的平地上/有没有三蓬的芭蕉树/芭蕉是地神留给小娃吃的果/有了三蓬的芭蕉树/小娃哭的时候不愁哄不乖/

首领选寨神树:在已选定的寨神林里,挑选一棵古树作为寨神“昂玛突”栖息的圣木。寨神树以打鸡骨占卜的形式确定。

祭司测定寨心、划定寨界和寨门:在地下挖个小坑,将九粒谷子摆成三个三角形,埋在坑中,以土碗盖好,三天后揭开碗,若谷子没少,没散乱倒塌,则为大吉。

绿化环境:在村寨四周种上竹子、果木和蓝靛等,组成村寨林。

建盖新房:占卜择基、破土开基、下石脚、立大柱。

贺新房:择定吉日、搬进新房、祭祀祖先。

最能展示森林与稻田同等重要的是村落的空间和仪式体系。每个村寨上方是寨神林,这里的一草一木都需要受到全体村民的保护,每年农历二月,全体男性村民进入寨神林祭祀,祈求寨神昂玛突护佑整个村庄,各个家庭内部也要举行祭祀。这个节日过后是春耕。六月插秧结束后,人们在村寨下方的磨秋场祭祀农神美烟,祈求秋收顺利。寨神林和磨秋场标定了村寨上方和下方的边界,分别指向森林和梯田。渠水从上方的林子穿过寨子,再从磨秋场注入梯田。这套空间和仪式安排对应着哈尼族的圣树崇拜和稻魂崇拜。圣树崇拜相信寨神林里的圣树是哈尼村寨的祖神,村民们从圣树中获得生命力;稻魂崇拜相信每个个体在进食过程中获得稻米的稻魂,用它来更新生命。在这套自然和文化融合的体系里,个体与社区的可持续发展是建立于各个方向的均衡,因此中方建议用退耕还林来恢复被破坏的森林。

实际上,对于“田”的片面强调恰恰是菲律宾科迪勒拉梯田的问题。这个梯田曾经有极其丰富的林业资源。相比于哈尼梯田百分之二十八的梯田面积和百分之五十二的林地面积,科迪勒拉梯田的林地面积有百分之七十,梯田面积只占遗产区域的百分之十。但是为了改善经济,促进旅游,菲律宾人大肆砍伐梯田周围的森林,一方面用它们来建造房屋,一方面用来发展木雕手工业。这个举动看似不影响梯田,但是由于山顶林地面积的减少,巨型蚯蚓下迁至梯田,破坏了田地,削弱了文化景观对可持续发展的设定。有鉴于这个项目,我国特别强调哈尼蘑菇房和村俗都立足于对森林的爱护,我国的产权制度也有利于各级政府对伐木进行干预和控制。我国的保护方案里有一套程序,即通过卫星图片观测梯田面积的变化,通过气象数据评估森林和水系的安全,通过农林系统关注病虫害的威胁,通过人口调查分析本地居民流动情况。这些措施希望用“四素同构”去启发国际同行重新思考梯田和森林在类似项目中的比例。国际古迹遗址理事会在申遗结束后都一直关注着这套指标和监测体系对发展文化景观的意义。2018年,该机构提出把哈尼梯田和其他三处农业文化景观作为全球的四个观摩对象。

哈尼梯田证明,确立遗产价值不但需要用文化材料去翻译抽象的标准,而且需要在不同案例之间寻找“像与不像”的差异,这些差异决定了我们的文化经验能否扩充普遍价值的内涵。换句话说,从一个遗产案例上升到抽象标准,并不是要用空洞的能指去覆盖差异;相反,“可持续发展”这样的概念之所以具有普遍价值,就在于它总是允许“和而不同”的出现。麻国庆、高丙中、周星等学者都提到,费孝通的“文化自觉”有可能指导中国的遗产研究,而“和而不同”是理解“文化自觉”的核心。接下来,我们将尝试在世界遗产的语境下,说明当代人类学的翻译转向如何有可能帮助我们更好地理解这个概念。

5

世界遗产、文化自觉与翻译转向

“文化自觉”指“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’”,搞清楚“我们各民族的文化是哪里来的?是怎样形成的?它的实质是什么?它将把人类带到哪里去?”费孝通把这个概念解释为“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”,希望概括中国文化在全球化时代的出路。很显然,世界文化遗产的价值表述是实践文化自觉的方式之一,因为一个国家对遗产价值的自觉也是对自身文化价值的自觉。而且与其他方面相比,建筑、艺术、文物等遗产领域更能展现“美美”这两个字的字面含义。在普遍价值的框架下,每个遗产项目都是在“各美其美、美人之美”的准则下,以“美美与共”的大同世界为目标。

这样一个世界该如何包容差异是建立“美美与共”的关键,这也是为什么文化相对主义与普遍价值的对立一直在推动变革。李友梅在谈到这个关键问题时指出,“‘和而不同’本身还不能成为不同文明共处的标准”,费孝通“还需要在不同文明的关系中去寻找作为‘和而不同’之基础的共同价值观念”。在李友梅看来,费孝通在历史的不同阶段做了不同的尝试,但是没能在中国民族文化与普遍价值(对费孝通来说主要是现代化)之间找到共同价值是他一生的困局——“在技术层面,这种契合是可能的,但在价值层面,这种契合是艰难的”。李友梅把这种“接榫之处”当作无法获得的未来,她说“只要人们关注这个困境,走在超越它的路上,中国文化的主体性就可能延续”。她用这种方式鼓励我们在每个当下去探索民族文化如何通过费孝通所说的“自主适应”去搭建与世界的桥梁,“建立一个有共同认可的基本秩序和一套与各种文化能和平共处、各抒所长、联手发展的共处条件”。

不管李友梅所说的“接榫之处”是空洞的能指还是霸权性的翻译,只要这样一个“接榫之处”是探索的方向,“美美与共”就不只像她所说,仅仅需要以某种共同价值为锚点。格雷伯(David Graeber)在谈到“价值”时有一个精确的概括:一件事物总是依靠保有差异来保有价值,如果不能向其他事物证明自己有不可替代的意义,它就不可能在更大的体系下证明自己有某种价值。坚持差异(或者说是那个“像与不像”的差异)是具有价值的前提。如果是这样,“接榫之处”本身还需要做到“和而不同”——要建立费孝通所说的“美美与共”,我们不仅要像李友梅建议的那样找到一个锚定“和而不同”的共同价值,而且这个共同价值本身还需要是对两义性(ambiguity)的肯定。在这个层面,费孝通没能解决的问题是,这样一个包含两义性的共同价值该如何概括?

人类学的翻译转向谈论的正是这个难题。汉克斯(William Hanks)和塞维利(Carlo Severi)是这个转向的倡导者。在他们看来,正像卡斯特罗(EduradoViveiros de Castro)强调外在世界在一个有机体眼中能够以不同于它在另一个有机体眼中的样子存在,如果人类学能回到萨丕尔(Edward Sapir)和沃尔夫(Benjamin Whorf)倡导的语言相对主义(linguistic relativism),就可以把本体论强调的“他性”(alterity,一种不可弥合的差异)推展到表述领域。这个推演的结果就是对翻译的强调。我们知道,进入互译关系的两个词条如果返还到各自语言,在意义上总是意味着两套不完全等同(甚至不真地相交)的观念——一个常提到的例子是英语的“culture”与汉语的“文化”有不可弥合的距离。求同存异不是翻译的目标而是本质,因为就算一个翻译者想要通过完美的翻译来抹平语意上的差异,语言与语言之间的缝隙也完全有可能是无法移除的他性。所有翻译都是在承认这一点的基础上找到词条的“接榫之处”。

回到李友梅谈到的“美美与共”的难点:如果想让每个共同价值都包含两义性,其中一个办法是把价值表述界定为一种“翻译”。在本文的例子里,遗产的价值表述和评估以容纳差异的方式在价值普遍性与文化特殊性之间搭建起桥梁。把遗产的价值表述理解成“翻译”兼具方法论、本体论和认识论这三个层面的意义。首先,在方法上,把价值表述定义为一种“翻译”是对申遗策略的最好概括,一个成功的申遗文本需要具备两方面的翻译:从文化经验到抽象标准之间的翻译,以及对和而不同的差异的定位。其次,正像本体论颠转单一自然与文化任意性(arbitrariness)之间的关系,把遗产的价值表述定义为“翻译”,能让我们看到所谓普遍价值并不像一些西方哲学主张的那样以人的普遍特质为基础。普遍价值囊括的是多样性而不是雷同,只有意识到它是空洞的能指,我们才能继续推动文化多元主义并破除欧美中心主义对普遍价值的捆绑,继续在他性中拓展它的内涵。再次,在认识论层面,翻译转向与本体论的区别在于前者的支持者相信,即使意味着不可弥合的距离,他性的存在也不妨碍对接榫之处的找寻。因为在现实中,不同体系之间的沟通并不取决于完美的翻译,我们不需要成为对方就能靠近彼此。社会关系是在可以沟通却不能完美翻译的情况下才产生新的纽带,把遗产的价值表述定义为“翻译”,是要为人类的共同命运思考新的可能,在坚持文化多样性的同时不改变对普遍价值的认可。

6

小结:中国遗产研究的新思路

本文尝试在世界文化遗产的话语变迁与西南民族文化遗产的申遗过程里找到价值表述的“翻译”意义。在世界遗产创立之初,确立了普遍价值这个判定标准。但是这一标准孕育着对文化相对主义的期许。世界文化遗产的全球化进程让带有“边缘”特色的项目受到青睐,由此促成了新的遗产类别的形成。这个过程影响了中国遗产资源的认定,也让中国的遗产资源有可能参与对全球价值的塑造。西南民族文化遗产的申遗过程能够说明,通过把费孝通的“文化自觉”与人类学的翻译转向联系在一起,文化遗产的价值表述和评估应该被理解成一种“翻译”。

本文把世界文化遗产在追求普遍价值时的张力当作理解西南民族文化遗产的重要维度,也相信运用“普遍价值”这个标尺,中国的遗产资源可以树立对世界的意义。如果进一步深入讨论的话,除了运用其他地区的案例来建立比较之外,本文至少还可以从三个方面来完善:首先是分析最重要的文化概念和符号如何在不同话语之间进行互译和置换;其次是看这些翻译如何在遗产部门演化成可推广的表述和操作;最后是看这些新意义和概念如何通过政治和文化市场进入更广阔的生活与实践。有了这三个步骤,我们或许能说明文化遗产的价值表述和评估是一个持续翻译的过程——不仅涉及不同的社会部门和行动者,而且勾连起拉图尔(Bruno Latour)所说的人以外(nonhuman)的行动元(actant)。本文只是聚焦于申遗文本这个相当有限的话语领域,忽略了更大的社会网络与场域。选择这个分析策略是因为大多数读者在听到“翻译”时首先想到的是语言,而关注文本能够更精确地展示本文的主张。

在少数民族项目申遗牵扯的所有价值里,“弘扬民族文化,增进民族团结,增强中华民族凝聚力、自信心和自豪感”是文物部门最看重的价值。申遗把具有民族特色的历史文化符号塑造成中华民族的共有遗产,也在国际场合展示出各个民族在国家认同上的向心力。

本次发布版本略有改动。

美术遗产 Art & Heritage

中央美术学院

人文学院文化遗产系

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨中国西南民族文化遗产走向世界的表述和意义

规划问道

规划问道