进入城镇化进程的下半场,城郊乡村地区将是未来极具活力的区域,将在新型城镇化中发挥重要作用。城乡联系多元密切,城郊乡村地区的发展往往呈现出不同的发展特征,本文以此为切入点,以西昌市东部城郊乡村地区规划的实践为例,探索城郊乡村地区的规划途径,从分析人地关系、城乡关系入手,借鉴临湖、临海地区乡村的发展经验,形成适合西昌市城郊乡村地区的空间发展模型,提出在规划技术上应强调自下而上、多途径、多方式和弹性的控制方法,规划理念上应关注社会学因素,尊重人的意愿、满足人的需求,进而通过多途径实现城郊乡村地区的精明增长,促进城乡融合。

文章刊载在《小城镇建设》2019年第5期,欢迎分享。

作者简介:

白理刚 中国城市规划设计研究院村镇所高级城市规划师

1

引言

城郊乡村地区介于城市和乡村地区的过渡带,由于紧邻大城市,与大城市的经济、交通、人员流动上互动频繁,独特的地理位置,使其得以成为未来极具活力的区域,将承担城市功能外延拓展和乡村可持续发展的功能,会是城乡共生共荣区域,是未来新型城镇化的主战场之一。

另外一方面,我们也应该看到在城郊乡村地区汇集着众多的弱势群体和非正规经济[1],有相当一部分人处于“半农半城”的过渡性状态,其复杂性和典型性需要全社会给予越来越多的关注。在城市迅速扩张的城镇化上半场,城郊地区的用地空间长期处在“待开发”状态,存在大量“半城镇化”、“不完全的城镇化”的现象[2],城乡关系是矛盾多而协作少,在城镇化的下半场需要去改善这一关系。遵循城乡关系演化规律,促进城乡功能互补共生、城乡要素双向流动[3],合理组织城郊乡村地区的功能与空间,才能使城乡融合越来越具有深度和广度。

2

城郊乡村地区的特征

从人口构成上看,在城郊乡村地区有大量的本土原住村民,也有外来农民工和其他外来从业人员聚集,本土原住村民大多植根于自己的土地、眷恋着自己的乡土,乡土本色根深蒂固、地缘意识强烈。恰符合费孝通先生在《乡土中国》中所描述的村民朴素的乡土本色:“我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用的很好。土字的基本意义是指泥土,乡下人离不了泥土。”[4]笔者在实地的规划调研中了解到,安土重迁的传统思想文化在乡村地区表现的尤为突出,笔者在多年的城乡规划实际案例中也多有发现,那就是在乡村地区跨行政村的居住和生产迁移是非常困难的。但随着城乡一体化的推进、信息化的发展,村民参与社会发展的意识在不断增强,自下而上的诸多诉求,也影响着城乡关系的演进。

城郊乡村地区与城市的互动密切,其自身的发展模式较为多元。结合城市发展,以本乡本土的各种力量促进郊区城镇化[5]具有重要意义。党的十八大提出,中国特色新型城镇化的本质是人的城镇化,应更多关注人的需求、人的发展,笔者根据城郊乡村地区居民的发展诉求和空间特质,将城郊乡村地区划分为城市化发展地区、乡镇现代化发展地区、村庄精致化发展地区三种类型。

2.1 城市化发展地区

城市化发展地区直接毗邻城市集中建设区,是城市功能的延伸地带。居民可以便捷享受城市公共服务设施,其生产、生活已经完全城市化,此区域内的外来居民较多,生活方式与城市无异,大多是居住在这里、工作在城区。此类地区的产业发展和空间组织需要适应居民现有生产生活方式,需要按照完全城市化的方法和思路进行规划引导。

2.2 乡镇现代化发展地区

基于毗邻城市的空间优势,城郊地区的乡镇也会吸引大量的人口集聚,这类地区包括建制镇、乡和一些独立的产业组团。此类地区的空间具有独立性和自身特色,产业往往集中在某一门类。居民以本地人口为主,多为乡镇周边的迁移人口,居民对医疗、教育等公共服务需求较强。未来此类地区有承接城市功能外溢的优势,应立足满足需求、补齐配套设施的短板,通过综合提升实现现代化发展。

2.3 村庄精致化发展地区

村庄是社会发展的最小单元,此类地区的居民多从事传统的农业种养殖,在一定程度上存在劳动力的外流,自身发展动力较弱。此类地区需要挖掘自身特质、依托周边的资源激发带动,可以通过环境提升、新的产业动力的注入,发展新经济,创造更多就业岗位吸引劳动力返乡,走精致化发展的道路。

3

规划方法探索

城郊乡村地区的发展有着诸多不同动力,并且自下而上的发展需求强烈。在该地区应进一步推进城乡融合发展,规划过程中应坚持以人为本,广泛进行公众参与,认真倾听民意,以提升居民满意度为第一要义,真正实现人的城镇化。笔者认为在规划方法上应当基于对城郊乡村地区居民的充分认知的基础上,从技术手段、规划内容、引导措施等多方面全盘考虑,具体有以下四种规划方法:

3.1 多维引导的“全景式”规划

我们的城市一般采取多层级规划,通过总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和一系列专项规划逐级指导城市发展。但城郊乡村地区却不太适合这种逻辑,城郊乡村地区更适合进行单层级的“全景式”规划,即全域统筹、多维引导,结合不同片区的现状特征和发展趋势划定差别化的发展单元,采取不同的发展路径,并融合多层次的规划控制,采用多种手段引导片区建设。比如乡村地区容积率普遍较低,浮动空间小,如果只采用控制性详细规划的容积率、建筑限高等强制性内容很难指导乡村的建设,更加需要引入多维度的控制要素,将政策性、强制性、引导性等措施相叠加才能有效实施。

3.2 功能混合型“粗”规划

城市的功能维度和空间维度是高度复合的,《雅典宪章》、《马丘比丘宪章》对城市功能分区的肯定影响至今,但这些理论却并不太适合广袤的乡村地区。乡村地区的功能混合度相对城市更高,功能界线模糊。城郊地区的“非正规”经济正是与城市功能分区和单一属性空间特征不匹配的一种现象。城郊地区居民“产居融合性”强[7],其生产、生活、休闲游憩完全可以在同一个空间里完成,比如村民生活的院子,可居住、可经营、可生产、可休闲,功能因时而异、因需而变;又比如旅游资源丰富地区的一些居民住房可能是自住、客栈、餐饮、娱乐多种功能的混合,也可能是因时节而交替变换的。因此,城郊乡村地区的空间布局与土地利用应因地制宜,注重功能复合、产居融合,多关注村民的多重需求,在规划中应给予更大的弹性。

3.3 渐进改善式“慢”规划

城郊乡村地区应该采用渐进改善式的规划。我国目前的乡村地区多是基于传统的农业生产的发展而来的,经过漫长的时间形成了目前的状态,呈现出高度的自组织形式。因此,在高速度城镇化向高质量城镇化转型的时期,需要更加关注乡村地区的发展现实,规划需要遵循现有的生产、生活规律和农业市场规律,对各类空间进行渐进式引导、高品质改善。同时在这个过程中应充分利用外部条件和发挥自身资源优势,带动村民积极参与,解放思想、推陈出新,逐步优化该地区的空间组织。

3.4 关注社群的“乡土型”规划

城郊乡村地区的居民多以本土居民为主,农村社会群体有别于城市,其地缘、血缘关系有别于城市。从人群构成上看,城市社区更多的是陌生人群构建的社区,有多个社会群体。农村社区,内部结构很稳定,大多以宗族为单位聚集,是自然成长的社区,具有相近的意识形态;从组织结构上看,城市类似“细胞结构”,有细胞核、细胞质、细胞液,功能明确,彼此相依,乡村类似“蜂窝结构”,各个村庄单元相对均衡,又能自给。因此城郊乡村地区的规划需要基于社会群体和村落单元,合理判断集聚和缩减区域,考虑村庄单元的组织模式,提出优化发展方式。

本文以西昌市东部城郊乡村地区作为实证研究对象,探索城郊乡村地区的城乡融合规划路径和方法,以期为国内此种类型地区的乡村发展提供理论参考和实践借鉴。

4

西昌市东部城郊乡村地区的规划实践

4.1 背景概况

西昌市位于四川省西南部,地处川滇交汇处,是四川第二大平原安宁河谷平原的核心地区,是四川凉山彝族自治州州府所在地,气候宜人,山水条件优越,是不可多得的旅游城市,享有“月城”、“小春城”等美誉。

4.1.1 山城海相依的总体格局

西昌市主城区与邛海南北相接,被马颈子山-朱家山、小花山、螺髻山、泸山环绕,形成了“口袋”状的山城海的总体格局。整个“口袋”就是一个避风港,避开了安宁河谷的大风,得益于特殊的地理条件,该地区小气候更为优越。另外,邛海、泸山是邛海-螺髻山国家级风景名胜区的重要组成部分,风光旖旎,是西昌市的旅游名片。

4.1.2 西昌市东部城郊乡村地区概况

西昌市东部城郊乡村地区位于西昌市主城区东部,紧邻邛海的北部、南部地区,北部为高枧乡和川兴镇,南部为海南乡。其中,高枧乡紧邻市区,受西昌城市影响最大;川兴镇为典型的传统平原镇,有最长的邛海水岸线和最大的耕地面积,也是西昌市人口最密集的镇,滨湖一带在风景名胜区内,景观资源丰富;海南乡整体处在邛海-螺髻山风景名胜区内,紧邻邛海最好的水域。(见图1)

近年来这些地区面临着诸多问题:该地区聚集着大量的人口,长期处于“无监管”的状况下,违建情况严重;围湖造田、水土保持不到位造成的泥石流等使得邛海水面逐年减少;大面积的农业面源污染严重影响邛海水质。

图1 区位和地形

Fig.1 Location and terrain

资料来源:笔者自绘

4.2 规划措施

4.2.1 全域统筹,协调布局发展单元

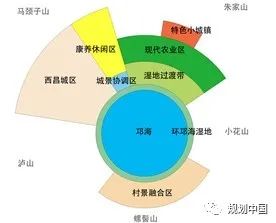

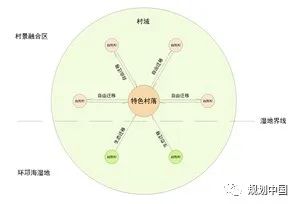

西昌市东部城郊乡村地区地形条件丰富,发展要素多元,未来要在实现空间治理、经济增长的同时,完成水源保护、污染治理等一系列目标,对其资源禀赋的梳理和发展方式的判断尤为重要。笔者期望在创建高品质生活的魅力郊区思路下,以“度假经济”或“光临经济”[6]模式来实现该地区的可持续发展,在分析总结诸多临湖、临海发展经验后,在全域层面提出圈层发展的空间模型。(见图2)

图2 西昌市东部城郊乡村地区空间模型图

Fig.2 Spatial model of suburban rural area in the east of Xichang city

资料来源:笔者自绘

根据西昌市东部城郊乡村地区的人口、产业、空间的特点,将该地区划分为三类空间,六个不同的发展单元:第一类是城市化发展地区,包括康养休闲区和市区与风景名胜区交界的城景协调区;第二类是乡镇现代化发展地区,主要是以川兴镇为主体的特色小城镇地区;第三类是村庄精致化发展地区,包括湿地过渡带、现代农业区和村景融合区。(见图3)

图3 西昌市东部城郊乡村地区发展类型图

Fig.3 Development pattern of suburban rural areas in the east of Xichang city

资料来源:笔者自绘

西昌市东部城郊乡村地区全过程运用了多维引导的“全景式”规划方法。在整体层面上统筹山水林田湖草,笔者认为基于总体目标导向有六个具体的发展单元,单元内以人、地、财三要素为重点,重点梳理发展动因,提出发展指引。在操作方法上,西昌市东部城郊乡村地区综合运用了控制性详细规划、风景区详细规划、城市设计、村庄规划、景观设计等多种规划手段。

城市化发展地区强调产城融合,重点运用了功能混合型“粗”规划的方法。片区发展考虑了多元化的功能和多类型的产业安排,在空间组织上以小地块、密路网等产居混合的措施促进职住平衡,在重点地段提高土地复合利用程度。

乡镇特色化发展地区以小城镇建设为重点,对镇区进行织补更新,采用渐进改善式“慢”规划的方法。镇区在现有功能和格局下进行了针灸式改造,实施棚改和拆旧建新工程、调整用地功能、梳理公共空间、补齐公共设施配套、提高用地的交通可达性。

村庄精致化发展地区更加关注村民需求,提出了人本为民的规划思路,运用了关注社群的“乡土型”规划方法。其中,湿地过渡带通过退塘还湖、退田还湖、退房还湖、退耕还湖还林工程,调整产业结构,整理土地进行斑块状布局集约化发展,以期实现生态惠民。现代农业区采用了农庄的发展模式,村景融合区以文化旅游为切入点,打造画里乡村,文、农、旅融合发展,以期实现产业富民。

4.2.2 产城融合,提高城市化地区发展质量

城市化发展地区包括康养休闲区和城景协调区两个部分,该地区地处高枧乡境内,北部紧邻山地、南部接壤邛海-螺髻山风景名胜区,是西昌城市向东拓展的主要腹地。其在未来的空间治理上,笔者认为应进一步丰富该地区的产业类型,多元化发展,注重职住平衡,促进产城融合,避免单一的“卧城”模式和“园区”模式出现。根据康养休闲区和城景协调区的不同发展动因应采取区别化的规划引导策略。

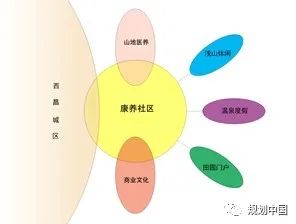

(1)打造山水康养休闲区

发展动因:该片区紧邻城区,村民的生活、生产方式已经转变。村民们有改善现有的居住条件,脱离土地生产转而在城市工作,便捷共享社会福利和公共服务设施的意愿。

发展指引:该片区在未来发展中将逐步承担城市职能,成为新的城市发展片区。规划提出以配套完善的高品质康养社区为主体,进一步丰富片区产业类型,提出发展山地医养、浅山休闲、文化旅游、温泉度假等产业,通过融合多元化的产业给片区创造更多的就业岗位,用地功能的安排上注重职住平衡,建设以小地块、密路网形成紧凑的空间格局。(见图4)

图4 康养休闲区功能结构图

Fig.4 Functional structure of health and recreation area

资料来源:笔者自绘

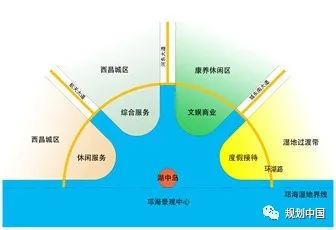

(2)融合发展城景协调区

城景协调区位于西昌城区和邛海的接壤地带,是西昌唯一滨水的地区,该片区有一部分处在风景名胜区内,需要合理定位,提升功能,优化空间,协调好城市与景区的保护-发展关系。

发展动因:该地区位于邛海下游,邛海出水口处,长期集聚着较多来自上游的杂物,周边农村的生活排污也集聚在此,现状居住环境条件差,居民对环境改善的意愿强烈。从区位条件看,该区域是城市和风景区的主要过渡地区,是邛海生态保护与景观资源合理利用的重要地区,是西昌城市休闲和旅游服务发展最具潜力的地区。

发展指引:规划将此地定位为国内著名旅游城市的“客厅”,承担城市休闲活动功能和邛海泸山风景名胜区的服务职能,以休闲服务、综合服务、文娱商业、度假等现代服务业为主。整体空间呈扇面布局,以湖中岛为景观中心形成众星拱月的空间格局。规划在符合风景名胜区保护、水体保护要求的前提下,建设了城市与景区之间的湿地屏障,在湿地外围开挖农田、联通水塘拓展邛海水域,引水入城。规划引入了滨湖休闲度假产业,完善了风景名胜区旅游服务设施,采用生态型、低层低密度、低容积率、高绿化率的建设方式将产业、生活空间与环境相融合;引导部分居住空间转型为民宿,以提高片区的旅游服务水平,同时实现居民增收;增加混合用地的兼容类型,提高兼容比例,通过给予更多的弹性来促进用地的复合利用,实施综合开发。(见图5)

图5 城景协调区功能结构图

Fig.5 Functional structure of urban-landscape integration area

资料来源:笔者自绘

4.2.3 织补更新,推进乡镇空间治理现代化

乡镇现代化发展地区指川兴镇镇区,川兴镇目前已有一定的规模和空间秩序。笔者认为川兴镇的空间治理宜采用最小干预、渐进改善的原则。具体采用针灸式的方式,重点对用地功能、公共空间、公共设施和交通进行梳理。

发展动因:川兴镇位于邛海上游,镇区经济活跃,地理位置佳,发展潜力大,是西昌东部生态田园区的核心地区,集聚了大量的人口和就业。现状建设量较大,目前集中成片的土地开发和原有村落交织在一起,用地混杂,交通不畅,需要进行整体的梳理和优化。

发展指引:川兴镇周边山水田园环境优越,高原湖泊和四季阳光特色突出,有发展旅游经济、休闲经济的天然优势。规划提出建设面向全国的度假旅游小城镇西昌样板,让居民实现望山、观海、沐浴阳光的闲适生活。川兴镇主要在吸纳镇域的村民聚集,规划识别出镇区较好的空间,予以保留和提升;针对碎片化的用地进行更新改造,重点梳理公共空间和镇区肌理;对较差的居住区、老旧建筑、工业等用地进行棚改和拆旧建新,建设时序上上优先对拆迁居民进行安置,完善周边配套服务设施。川兴镇通过空间治理提高了镇区的人口和产业承载能力,一方面为特色小城镇的创建提供了有力条件,另一方面也通过吸纳人口减轻了山区和湿地的保护压力。(见图6)

图6 特色小城镇发展模式示意图

Fig.6 Schematic diagram of development mode of featured small towns

资料来源:笔者自绘

4.2.4 人本为民,促进村庄群落发展精致化

紧邻邛海东北岸和南岸的乡村地区离城市和镇区较远,受到的辐射带动有限,这类地区风景资源优越,但生态环境脆弱,是村庄精致化发展地区。笔者认为该地区应更多地关注本土居民,了解他们的诉求,鼓励居民参与村落发展和建设,重点可通过生态治理与产业相结合,文化、农业、旅游融合发展的方式促进片区的精致化发展。

(1)保护湖滨生态,构建湿地过渡带

分布在川兴镇湖滨一带的乡村地区,是邛海古湿地带,因邛海汇水水流携带的大量泥土入湖,长久以来该地区围湖造田、无序建房情况严重,导致该地区环境急剧恶化。规划提出依托现有环湖湿地向外拓展,进一步恢复古湿地带,同时植入必要的服务设施促进该地区的转型发展。

发展动因:该地区村民以葡萄、草莓等经济作物种植为主,村民经济条件较好。但该地区有很大一部分耕地是围湖造田形成的,多年以来化肥的使用造成了农业面源污染,影响了邛海水质,同时村落违建、搭建情况严重,村民住房质量差密度高。另外,因湖滨地区地势较低,在丰水期,邛海水位稍涨村落便会被淹,居民住房存在着很大的安全隐患。因此,该地区需要利用滨湖的优势丰富产业类型,发展生态种植业,调整村落布局重点发展特色村。

发展指引:规划提出系统梳理湖滨村落,在统筹考虑邛海保护、旅游发展和村民意愿的基础上,构建了一条湿地过渡带,给邛海和农业地区以缓冲空间。在湿地过渡带中依托部分现状居民点建设宁远水街、小河人家、花间桃园、云顶山庄等特色村落,吸纳一部分人口和产业。湿地过渡带的建设以村落迁移合并为重点,结合了退塘还湖、退田还湖、退房还湖、退耕还湖还林、村落环境整治、村民安置、生态保育、旅游发展等多种措施和方法。(见图7)

图7 湿地过渡带村落迁移示意图

Fig.7 Schematic diagram of village migration in wetland transition zone

资料来源:笔者自绘

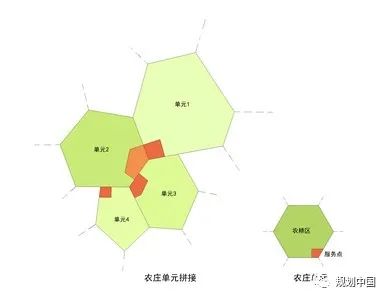

(2)发展农庄经济,建设现代农业区

位于湿地过渡带和川兴镇区之间的区域,有大面积的耕地,村庄较少,村民以葡萄、果蔬种植为主。

发展动因:该地区距离邛海较远,没有滨湖优势,这一地区的村民主要以农业种植为主,经济发展水平落后于湖滨地区。村民们对村庄搬迁并点和产业转型的意愿相对比较强烈。

发展指引:规划提出通过整合大面积耕地,发展现代农庄经济,即以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,以农业收入为主要收入来源。农庄规模上按照20-200亩为一个单元划分农庄。农庄经济作物类型以经济效益好、景观风貌好、绿色生态的农业生产为主,如果木林、精品花卉、苗木、葡萄种植等。(见图8)

图8 农庄单元示意图

Fig.8 Schematic of farm unit

资料来源:笔者自绘

(3)挖掘自然人文魅力,建设美好村景融合区

位于邛海南岸海南乡散落的四个村:缸窑村、古城村、钟楼村和核桃村,该处地形丰富、林地较多,生态环境好。村庄历史悠久、人文底蕴深厚,且背山面水,是眺望邛海的最佳地。

发展动因:四个村庄都是风景区内的乡村地区,毗邻邛海水质最好的水域,并且有悠久的历史和民族特色。缸窑村是历来烧制瓦缸作坊的汇集地,村中的“天下第一缸”雄伟壮观;古城村是古邛都城的旧址,古城村也因此而得名;钟楼村因曾经的钟楼在地震中滚落到邛海而得名,钟楼村的大石板市场是茶马古道上的重要节点;核桃村有清真寺和较多回民。因四个村距离西昌市区较远,受西昌市经济辐射较小,且以传统耕作为主,其发展状况严重滞后于环邛海周边的其他乡村。调研中发现,该区域内村民参与规划和建设的愿望非常强烈,有提高生活质量的愿望,村民主动表示为保护邛海环境愿意放弃海边老宅。

发展指引:规划提出建设“画里乡村”的景观风貌,整合零散的、发展条件差的及影响邛海风景资源保护的村落,形成缸窑、古城、钟楼、核桃四个特色村。根据村落特点,产业错位发展:缸窑村依托“天下第一缸”景点,深挖陶器烧制历史,发展瓦缸烧制为特色的体验式旅游;钟楼村恢复茶马古道历史村落,发展文化旅游产业;古城村以生活体验功能为主,重点发展民宿;核桃村展示回族文化,发展餐饮和商业。

在具体措施上,规划提出:提升田园风光景观、治理村庄环境、恢复滨湖湿地;将近海村民和住房迁移,依托现状较大的居民点安置搬迁居民;延续文脉,保留恢复有价值的古迹和街道;加强旅游通道的建设,以乡村绿道串接各村及景点;建设乡村旅游综合体,完善游览服务设施;建设乡村客栈发展集体经济,为村民创收。(见图9)

图9 村景融合区村落迁移示意图

Fig.9 Schematic diagram of village migration in the village-landscape integration area

资料来源:笔者自绘

5

结语

城郊乡村地区在城镇化进程中扮演着重要角色,是城乡融合发展的重要纽带。该地区的规划不仅要考虑城市的发展和建设,更要关注城市外围镇、村的转型和创新,关注不同人群多方面的诉求。从西昌的实践经验来看,在规划思路上提出了符合城乡共荣的目标和措施,构建了统一目标导向的协调发展单元。通过多元、复合的功能组织,循序渐进的空间治理,有利于合理优化城乡产业分工,有利于平衡保护与发展的关系,实现城乡的高质量融合发展。

(案例来源:中国城市规划设计研究院《邛海-螺髻山风景名胜区邛海北岸详细规划》、《邛海-螺髻山国家级风景名胜区邛海南岸详细规划》、《西昌市大兴生态田园区规划》,感谢主任工程师刘泉的技术指导,西昌项目组程颖、赵明、邓鹏、卓佳、班东波给予的支持。)

参考文献:

[1] 黄宗智.中国被忽视的非正规经济:现实与理论[J].开放时代,2009(2):51-73.

[2] 张尚武.城镇化与规划体系转型:基于乡村视角的认识[J].城市规划学刊,2013(6):19-25.

[3] 中国城市规划设计研究院,城市发展规律[M]

[4] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012.

[5] 周一星,孟延春.中国大城市的郊区化趋势[J].城市规划汇刊,1998(3):22-27.

[6] 古依· 鲍代尔著,范冬阳译. 中小城市——法国国土开发的催化剂[J].国际城市规划,2013(5):23-28.

[7] 赵明, 白理刚. 乡村地区整体规划探索——以西昌市邛海南岸详细规划为例[C]. 城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会. 2014.

专栏文章相关链接:

· 生态文明视角下济南传统营城智慧的传承与发扬 —— 基于济南战略规划的实践与思考

· 从“撤村并居”到“因户施策”:破解乡村土地问题的规划思路

· 基于脱贫攻坚长效机制的县域国土空间优化探索 ——以凉山彝族自治州喜德县为例

· 乡村活力评价研究

……

原文始发于微信公众号(规划中国):中规院村镇所专栏 │ 城郊乡村地区的城乡融合规划研究——以西昌市东部城郊乡村地区为例

规划问道

规划问道