这本书的英文原著发表于1986年,由中国城市规划设计研究院原副总规划师朱子瑜等于2008年引入国内。

本书作者罗杰-特兰西克(Roger Trancik),曾供职于美国哈佛大学设计研究生院、瑞典查莫斯理工大学以及康奈尔大学,是美国著名的城市设计教育家与实践家。

这是一本基于对城市规划、建筑设计中现代主义运动批判及反思的著作,事实上这种反思从上世纪60年代雅各布斯的《美国大城市的死与生》一书开始,就从未停止过。罗杰-特兰西克在本书中以“失落空间”为引,以城市空间分析及类型学研究为基础,提出广为人知的“城市设计的三种研究方法”以及“整合的城市设计理论”,推动了城市设计的理论思潮的发展。

书名中的“失落空间”,既指当代城市中的失落空间(lost space)或反空间(antispace)现象,同时也隐含着传统城市空间价值及意义的失落以及传统城市设计原则与方法的失落。因此,所谓“寻找失落空间”,既指当代城市设计需要以空间问题为导向,也指城市设计需要向传统城市中的历史范例学习。

今天,我们的城市甚至面临着更严重的“失落空间”问题。

以“功能主义”及偏重“用地管控”导向的开发模式,以及大规模、快速的推倒重建式城市更新,造就的城市空间既缺乏整体结构形态的“美”,也缺乏空间细节的“质”。事实上,我们以追求用地效率为名,导致空间效率及空间品质的低下,城市中充斥着“失落空间”。

不过,正如文中所说:“失落空间”既是问题,也是机遇。

当下中国城市进入存量发展阶段,各个城市正如火如荼推进城市更新,何尝不是在“寻找失落空间”。这也是重读这本书最大的原因。

首先提出问题,并分析原因。然后通过案例学习,提出理论假设,并进行实证研究。最后进行理论总结。

下面我结合分享内容的重点,将分为三部分进行读书分享。

第一部分,什么是“失落空间”,失落空间的起因是什么?

第二部分,针对失落空间问题,我们应从现代空间演变及历史范例中学习什么?

在每一部分的分享过程中,我会尽量将书中的理论与我们天津城市发展的现实问题及规划实践结合在一起,抛砖引玉,供大家讨论。

对于城市中的失落空间,罗杰-特兰西克有过这样一段直观的描述:

“高层大楼底层无组织的景观,或是脱离步行活动而无人问津的下沉广场;环绕市中心、切断商业中心和居住区之间联系的地面停车场;沿高速路两旁无人维护、更不被使用的闲置土地;闲置的河岸、废弃的铁路调度场、已搬迁的工厂旧址;城市更新所遗留的,出于多种原因未开发和疏于清理的空地;各个城区自由发展的商业带之间无人问津的残余地区;衰败的公园以及无法达成预期目标而不得不拆除的公共住宅项目。”

虽然书中描述的是80年代的美国城市,但如果我们细致地观察过我们的城市,不难发现类似的场景。

我曾多次漫步海河,从刘庄桥(改造步行桥)沿台儿庄路走向海津大桥,我们会依此看到:海河大观社区毫无活力的沿河商业及绿带①,凯德mall沿河凌乱的地面停车场②,国泰桥两侧护栏围起来的难以使用绿化空间③,天津湾闲置已久的游艇码头④,天津小学后的闲置地块⑤,陈塘庄地体站北侧衰败的工业厂区⑥,以及海津大桥旁难以进入的桥下空间⑦,这就是所谓的“失落空间”。

海河右岸的“失落空间”

“失落空间”也许是某一空间要素,小到一栋建筑、一块绿地,或者一条道路,两个地块之间的边界,也可能是某一空间系统,但当这些小微的、局部的空间问题叠加在一起,就可能会导致整个空间系统的“失落”。

正是这些“失落空间”的存在,使海河缺乏清晰、连贯的空间界面,建筑与绿带、水岸割裂,街道缺乏活力,整个滨水空间未能承载丰富多彩的城市生活。

基于这些空间使用不合理的现象,罗杰-特兰西克给“失落空间”明确的定义:

在城市中对环境和使用者而言毫无益处,没有可以界定的边界,而且未以连贯的方式去连接各个景观要素的空间,那些令人不愉快需要重新设计的反传统的城市空间都是“失落空间”。

我们可以发现罗杰-特兰西克定义的“失落空间”与以往城市更新中“低效空间”概念有很大的区别:失落空间强调空间的不合理利用,考量的是空间使用的综合效益;低效空间大多数情况仅指低效利用的用地,更多出于经济考量。

失落空间带来不仅仅是效率问题,更多的是城市空间品质与活力的问题。

当城市步入“存量更新”阶段,我们需要从“失落空间”的视角去审视城市问题,综合评估不同尺度、不同类型空间要素的使用状况,并从传统的“用地更新”转向“空间更新”。

对秩序和机动性的追求在不知不觉毁掉了城市原本丰富多彩的生活。

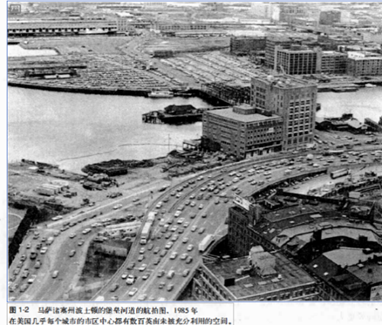

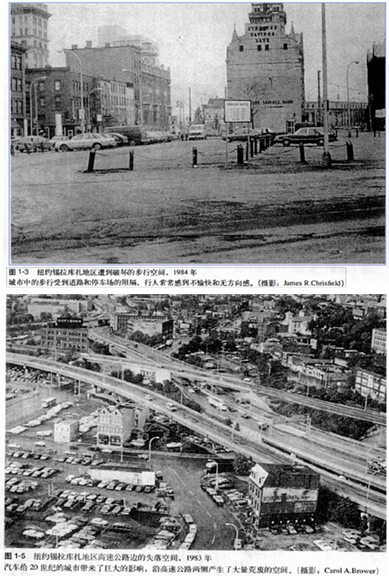

一是为了满足汽车机动性,城市道路(尤其是交通性道路)以及停车场挤占了大量的公共空间;

二是巨大的交通流量改变了城市原有的街道体系,交通干道取代了林荫道,慢行空间衰落,街道丧失了其多功能空间的社会意义,邻里和各城区间不再相互关联,而且变得与世隔绝孤立发展。

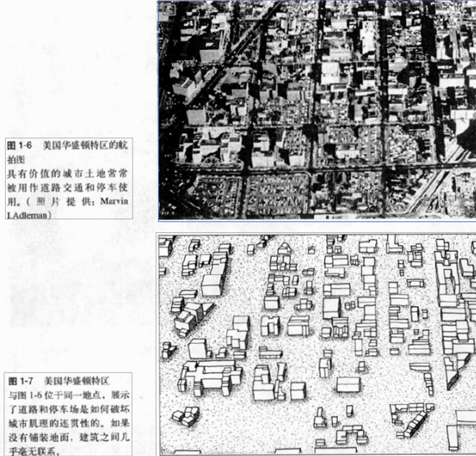

罗杰-特兰西克以华盛顿为例来说明这个问题,在将道路、停车场去除后,我们看到一个存在巨大空白的城市空间,街区成为孤岛,建筑之间毫无关联。

可能有人提出我国城市的道路交通用地占比并不高,这其实就是典型的“用地管控”思维,控规中的道路交通、停车设施用地占比也许不高,但我们要看的是汽车占用了多少空间资源。从下面这张尖山居住区的影像图可以看出,对于城市中典型的老旧社区,住宅建筑的室外空间几乎已被停车空间淹没。即使是新建高层社区,也是以近乎整个的地下空间资源为代价。

最主要的问题是汽车的泛滥阻断了公共空间的连接,而恰恰是各类空间要素之间紧密的连接,孕育了城市活力。

天津老旧小区中的绿化大多改为停车场,海河台儿庄路道边的停车完全阻断了河与街区的联系。

今天,建筑与规划的问题之一,是建筑物之间的空间缺少设计,这是本世纪建筑现代主义运动的特别产物。

作者认为受现代主义运动影响的设计师和建设者们,抛弃了以前传统城市设计中的“城市主义”和室外空间设计的“人性化”尺度和原则。街道失去了聚集场所的功能,公共空间失去了吸引力,人们的社会生活更多局限在私人领域,这也使个人对城市空间用途的态度产生了根本性转变。

天津的三叉河口

巴黎的塞纳河沿岸

以天津的三叉河口与巴黎的塞纳河沿岸的城市空间做一个基本的对比,能看出我们以现代主义主导的城市空间,难以形成连续、界定清晰的公共空间,街道、公园、广场、水岸都消隐于无定型的城市空间之中,这一方面使公共空间失去吸引力,另一方面导致了城市空间的碎片化与孤岛化。这也是城市空间欠缺活力的根本原因之一。

用地区划按土地用途将城区划分成相互隔离的区域,城市更新也很少符合既有的社区模式,也从未反映现状社区内在的生活关系。

用地区划和城市更新都是以功能分区来取代空间秩序,缺乏对空间秩序的社会功能的认识,导致工作与生活空间分离,“超级街区”阻断历史街道,使得城市地区不再适应物质空间和社会环境的多样性,城市不再是真正的城市。

“凌乱的活力”被整体的规划模型所取代,有生命力的邻里,被“推土机”和“从零开始”的大规模更新摧毁。

事实上,我们的 “控规”正以“用地区划”类似的方式,制造同样缺乏多样性与活力的城市空间。依赖于二维的用地管控,而缺少空间设计支撑,使“功能混合”、“开放式社区”“小街阔、密路网”“城绿融合”“有机更新”这样的理念成为空中楼阁。

家琨事务所设计的西村大院

BIG设计的哥本哈根 Copenhill 发电厂

SWA设计的深圳宝安滨海文化公园

这些案例说明,只有超越‘用地混合’,走向“空间要素混合”模式,才能带来真正的活力,而这需要规划制度的变革。

同样,当沿街没有对外交流的服务功能时,缩小地块尺度,推行“小街区”的意义也不大;城市中真正有意义有效率、有活力的小街区一定是混合的,比如巴黎、纽约。事实上,当“用地管控”成为城市空间塑造的决定性原则时,尤其是一刀切的、简单的、机械的以“用地标准”作为规划、管理的依据时,非法定的设计导则就很难真正发挥作用,空间塑造将不可避免走向“复杂、连续、有机、活力”的反面。

罗杰-特兰西克认为,正是因为过度关注形态效率,我们将拥有公共空间的城市已经变成了充满私有标记的城市。随意布置的建筑打破了街道的延续性,建筑高度控制经常被突破,各式各样的建筑材料堆砌滥用,多种形式的建筑立面争奇斗艳,城市以公共领域为代价变成了个人主义的展示场。

这种场景在今天中国城市并不陌生,比如各大城市的CBD。

由各种公共及私人机构推动实施的开发及更新项目,使公园、广场、街道及其他公共领域设计与单体建筑设计分离,空间缺乏整合,整体上表现为局部的拼凑,缺乏对公共空间的整体规划,形成由单体建筑和私有空间拼凑成的环境,切断了城市历史文脉。

作者在这里所说的“公共空间私有化”,并非指狭义公共空间的用地权属私有化,而是指更广泛的意义上私人开发对公共领域的负面影响,比如沿街高强度开发导致街道空间尺度失调,公园周边无序建设影响公园界面的公共性,如天津的人民公园、梅江公园周边的城市空间。

作者认为,频繁的土地用途改变是美国城市失落空间形成的主要原因。

城市中工业的搬迁、废弃的交通运输设施、弃置的军事基地及空置的商业和居住建筑,使得许多城市的核心区产生了大量的废置和未充分利用的空间,然而,这些用途的改变大多数出于经济效益的考量,而忽略了城市整体肌理的稳定所产生的社会效益。

土地用途的改变很多时候是不可避免的,作者希望这种改变是谨慎的,且能维护城市既有的空间肌理、文化脉络的稳定及承续。这大概需要:一是认识到稳定的城市肌理的价值,尤其是能代表城市空间演进过程的特征区域;另一方面需要城市空间对多元功能的适应性,这也是我们研究存量房屋利用的课题。

“城市用地区划将历史上融于城市整体生活中的功能予以分解隔离,摧毁了城市的整体性。机动车需求的急剧增加,推动了郊区化蔓延和城市流动性的增强。另外,建筑高层化成为公众追捧的现代化象征,致使城市不再是空间的整合”。

因此,“政府必须制定有效的空间设计政策,公众必须参与对环境的塑造,而设计师则必须深刻理解成功的城市空间背后的设计原则”。

作者最后强调了一点,并非只有功能主义造成了当代城市空间的失落,事实上,田园城市、新城运动、郊区化等,某种意义上都是失落空间的原因。

来源:城市的故事II.

原文始发于微信公众号(规划中国):读书分享:《寻找失落空间—城市设计的理论》(上)

规划问道

规划问道