缪斯的双重性

缪斯的双重性?

什么是缪斯的双重性?

为什么缪斯要在艺术博物馆博弈?

乍一看《缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈》的名字,想必大家都有以上诸多疑问。

看了书后就能明白,所谓的“缪斯”就是“博物馆”。“博物馆”的英文“Museum”最初起源于希腊文“Μουσεῖον”(mouseîon),即供奉缪斯女神(Muse,古希腊神话中司文艺的九位女神)的地方或神庙,后来指专为艺术和学术研究修建的建筑物,换句话说,就是“缪斯的崇拜之地”。有关“缪斯的双重性”的讨论,实则指艺术博物馆结构的双重性——精英性和大众性。本书是一部有关新博物馆学的专著,意在对艺术博物馆的结构,无论是物理性与心理层面的空间结构,还是与精英和大众有关的主体结构,抑或是与艺术在艺术博物馆的知识传播、展示有所联系的传播结构,进行一种实验性的研究与探讨。

本书从五个方面出发,探讨了博物馆的双重性问题:

第一,作者在引言部分回顾了博物馆的历史以及提出“缪斯的双重性”的缘由。引言中对博物馆结构的双重性理论相关的西方理论依据进行历史的挖掘,以法兰克福学派和伯明翰学派的“精英文化”与“大众文化”的理论研究为主体,意在打破传统的二元对立的观点,探索两者之间的交差、重叠的双重性关系。

第二,在第一章中通过梳理博物馆的空间结构,即物理空间结构、展览空间叙事结构,了解“大众化”与“精英化”在博物馆的演变,反思博物馆的“变形”如何通过展示陈列来实现。

第三,在第二章中简要论述博物馆的观众定位与策略,即博物馆的主体结构,分析博物馆的观众是谁,辨析“观众”“公众”与“大众”的概念,窥探博物馆的“精英化”的现实与“大众化”的想象的现象,并运用案例研究的方法进行具体的研究。

第四,在第三章中论述博物馆公共教育中精英与大众的博弈关系,即博物馆传播结构的双重性探讨。

第五,第四章和第五章为个案研究。其中第四章以“谁的博物馆”为题,论述当代艺术博物馆传播结构的双重性,结合布鲁克林艺术博物馆的“感性”展览案例,分析当代艺术的双重性对于传播结构的影响。第五章论述博物馆结构的双重性在中国的特殊表征,着重梳理了在中国的特殊环境下,以毛泽东的“文艺为人民大众服务”思想为核心的“精英文化”“大众文化”与“官方主流文化”的关系脉络,并以中国美术馆为例,进行博物馆结构的双重性的综合案例分析。

正如中央美术学院美术馆、广东美术馆前馆长王璜生教授在新书序言中所言:从国内美术馆的维度来看待这种“精英化”与“大众化”的双重性,会发现,其实我们所探讨的“精英化”与“大众化”话题及深层的理论关涉,与国际及当代的文化理论界、博物馆界之间是存在相当的错位与距离感的。当我们还在为“知识生产”“学术积累”“学科理论”“规范化操作”“制度化建设”“藏品阐释”等“精英文化”的缺失而努力时,国际当代文化理论及新博物馆学的“精英化”思考的却是对“体制”“文化霸权”“规训”“话语权力”等的批判与解构,对“文化场域”“空间”“思想”等的重思与建构;当我们的博物馆、美术馆转向轰轰烈烈的 “大众化”,热衷于大谈“观众”“儿童培训”“美术班”“网红展”“语音导览”“侵入式体验”以及其背后所可能带动的多重利益关系时,国际当代文化理论关注的是“文化民主”“平权”“共享”“平等”“权力让渡”“公民意识”“公共性”等,在“大众化”口号背后,是一系列文化精英的社会理想与文化实践,是一种推动当代文化史及思想史的实验性理论性工作,是惠及全民,使“大众”走向“公民”的社会文化工程。

中国的美术馆的路还很长很远,我们美术馆赖以生存发展的社会及文化基础还是很单薄、很简单化。而苏典娜《缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈》一书的意义,正是在于提供给我们对艺术博物馆这种双重性结构更充实的知识思考与可能的实践冲动。

苏典娜,北京师范大学艺术与传媒学院讲师,中央美术学院艺术学理论专业博士。主要研究领域为现当代艺术与批评、新美术馆学,聚焦于中国当代艺术的海外观察、1945以来的东欧当代艺术研究等课题研究。出版专著《缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈》(2021)。在《美术研究》《美术》《艺术评论》《世界美术》《美术观察》《Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art》等刊物上发表论文。2017-2018年受国家留学基金委资助,赴美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)公派研究学习。

缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈

苏典娜 著

河北教育出版社 2021.12

ISBN 9787554568309 58.00元

美国纽约现代艺术博物馆于1929年举办了首个展览“塞尚、高更、修拉、凡·高”,开创了“白立方”的展览空间。

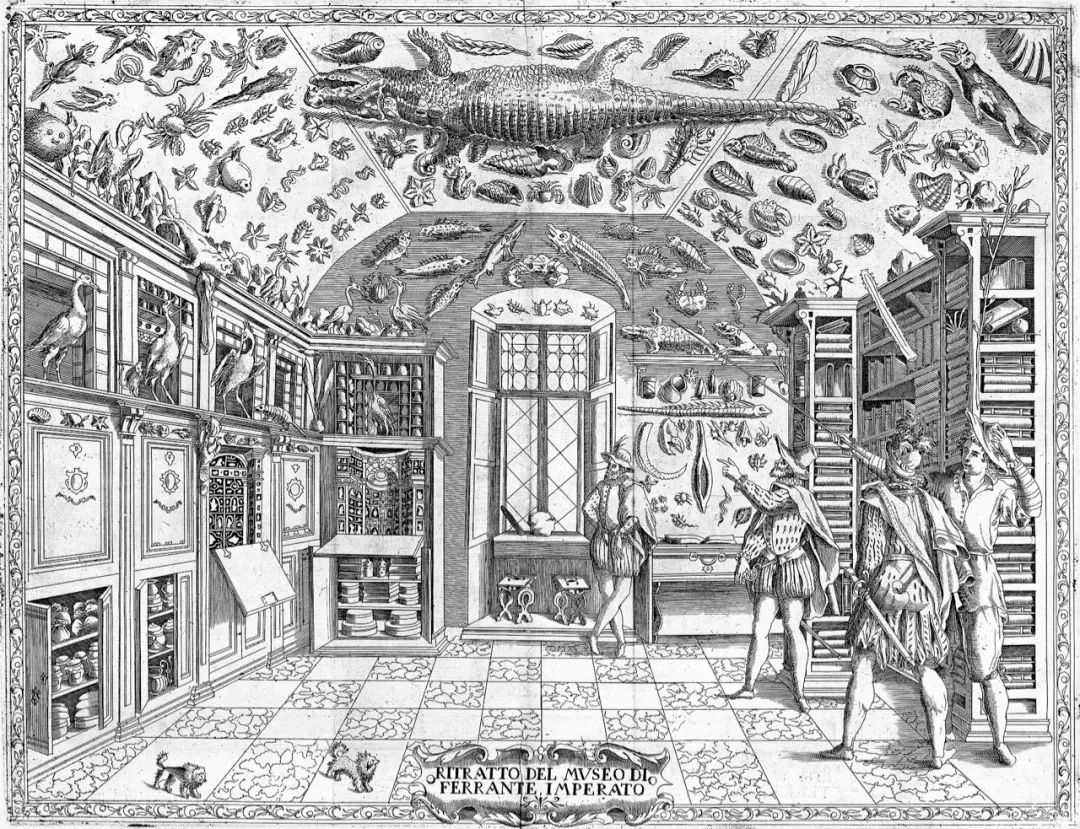

意大利那不勒斯的费兰特·因佩拉托的博物馆

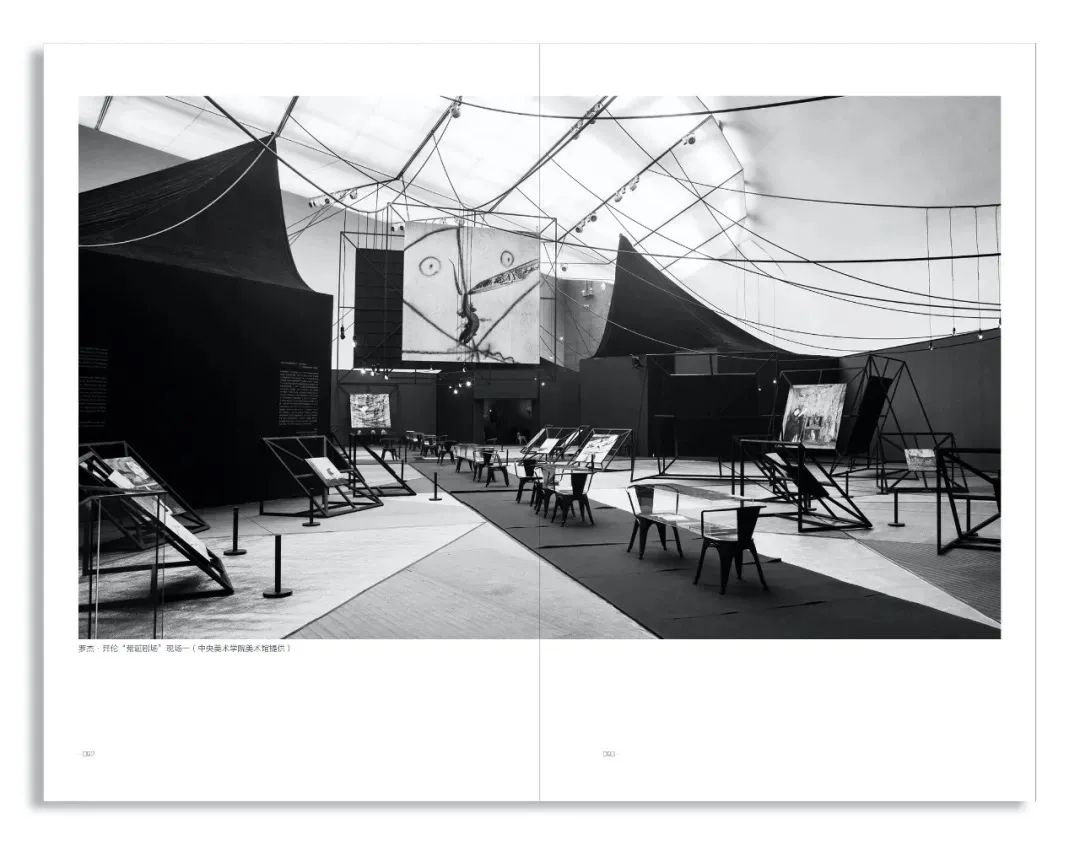

罗杰·拜伦“荒诞剧场”现场二

前 言

王璜生

广州美术学院美术馆总馆长 新美术馆学研究中心主任 中央美术学院教授

苏典娜最近将她从硕士学习期间就纳入研究视野的关于艺术博物馆精英化与大众化双重性结构课题,进行新的梳理及进一步的论述。她一方面从艺术博物馆的主体结构及历史演变过程来探讨“精英化”与“大众化”的双重性,而另一方面,从文化理论、社会学理论的角度来梳理、分析“精英化”与“大众化”的内涵与外延,及不同历史阶段的衍变。其实,博物馆这样的双重性结构正是社会性结构在文化的表现,这种表现往往体现为“精英化”与“大众化”之间博弈、并存、共构、对话、交流、妥协的关系状态。

艺术博物馆这样的双重性结构,对于中国的美术馆,有其特殊的表现形态,或可以说,我们所面对的“精英化”与“大众化”双重性问题,与欧美艺术博物馆及文化界对这样问题的思考还是有很大的距离的。同样讨论美术馆的“精英化”,或“大众化”时,其所指与能指存在很大的不同,这背后主要的原因是国内美术馆的起步、历史、观念及知识结构等等,以及大的社会文化背景的较大差异性。在中国的现当代文化进程中,精英与大众之间的关系问题经常被讨论到,并往往与社会政治、文化立场等联系在一起的,而艺术博物馆也呼应着这样的社会文化政治图景。

在我一开始进入美术馆工作时,“精英”与“大众”这样的双重性结构成为了我介入美术馆具体运作实践主要的思考方向。1996年入职尚未落成的广东美术馆,便协助林抗生馆长制订美术馆的功能定位及发展方向,我们将广东美术馆的六大功能“研究、展览、收藏、教育、交流、服务”之首郑重强调为“研究”,还特别强调要以“研究”为龙头,带动其他功能。我认为,只有“研究”上去了,一个美术馆才可能有专业到位的展览、收藏,以及公共教育与社会服务,才能够拿出具有文化品质的内容来开展“大众化”的公共教育。广东美术馆之所以会着重将“研究”放在各种功能的首位,正是针对于中国的美术馆长期以来,尚未形成具有“研究”性质、“学术”品格的“精英”文化,美术馆如果缺乏文化标杆的作用与意义,缺乏一种学术研究的品格与引领性,那么,美术馆已不是所谓的“美术馆”了。也就是说,美术馆如果没有“精英化”的过程,也缺乏“精英意识”,达不到“精英文化”的层面,而只是满足于低层面“群众化”的喜闻乐见,甚至还掺杂着意识形态的利益需求等,那不就与中国特有的“群艺馆”没有差别了,也怪不了国内的业界基本将中国的美术馆等同于“群艺馆”“群众展览馆”。因此,我们认为,现阶段首要的责职是如何将美术馆做的像“美术馆”,如何将“研究”与“学术”这种“精英化”的话语成为国内美术馆的主导。

其实,在一个没有“精英化”的社会文化场域,也不可能有相对应的“大众化”文化,因为,“大众化”的意义表述及社会作为,是来自于“精英”文化系统的自我反思与自反行为的。对“大众化”的定义与内涵阐释,与大量的“文化精英”相关,并带入精英的文化理想,如与“大众化”相联系的“公共性”“民主化”“教育”“文化平等”“权力让渡”等的思想与理念,而博物馆、美术馆“精英化”“大众化”结构,也是在“精英化”的运作过程中被建构起来的,其实,它们两者是博物馆美术馆的双重性结构。

所以,当年在广东美术馆的功能定位及运作理念中,我们在强调“研究”“学术”的同时,高度重视美术馆的公共教育功能,甚至提到美术馆的休闲娱乐作用。在我的美术馆工作经历与经验中,一直认为美术馆就是要“抓两头”,一方面是“研究”“学术”,一方面是“教育”“服务”,两者应该是相互相成的。没有较强的专业性,没有学术高度,这不成其为美术馆,也无从有较好的专业成果包括展览、知识性、藏品等来服务于大众服务于社会;而另一方面,如果我们无法用各种有效、生动、平等的文化观念与方式来使大众了解更多的专业知识,主动参与美术馆多元的专业活动,那美术馆的所做的具有一定学术高度与文化意义的专业活动,没有多少“大众”关注与参与,那也就只能算是一种自娱自乐了。在我们的现实中,这样的现象随处可见。

因此,从国内美术馆的维度来看待这种“精英化”与“大众化”的双重性,会发现,其实,我们所探讨的“精英化”与“大众化”话题及深层的理论关涉,与国际及当代的文化理论界、博物馆界之间是存在相当的错位与距离感的。当我们还在为“知识生产”“学术积累”“学科理论”“规范化操作”“制度化建设”“藏品阐释”等的“精英文化”缺失而努力时,国际当代文化理论及新博物馆学的“精英化”思考的却是对“体制”“文化霸权”“规训”“话语权力”等的批判与解构,对“文化场域”“空间”“思想”等的重思与建构;当我们博物馆美术馆转向于轰轰烈烈的“大众化”,热衷于大谈“观众”“儿童培训”“美术班”“网红展”“语音导览”“侵入式体验”,以及其背后所可能带动的多重利益关系时,国际当代文化理论关注的是“文化民主”“平权”“共享”“平等”“权力让渡”“公民意识”“公共性”等,在“大众化”口号背后,是一系列文化精英的社会理想与文化实践,是一种推动当代文化史及思想史的实验性理论性工作,是惠及全民,使“大众”走向“公民”的社会文化工程。

我们发现,我们美术馆的路还很长很远,我们美术馆赖于生存发展的社会及文化基础还是很单薄很简单化。这样,苏典娜《缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈》一书的意义,正是在于提供给我们对艺术博物馆这种双重性结构更充实的知识思考与可能的实践冲动。

2021.6.18于北京北郊

引言:关于缪斯的双重性构想

1. 问题的提出

2. 西方博物馆结构双重性的理论依据

3. 文献综述

4. 内容结构

5. 概念界定

第一章 空间结构:神殿、百科宫殿与剧场的集合体

1. 珍奇收藏室

2. “纪念碑性”与“工具性”博物馆

3. 白立方

4. “后博物馆”的转向

第二章 主体结构:精英化的现实与大众化的想象

1. 谁的博物馆

2. 大英博物馆展览观众研究“走向启蒙”

第三章 传播结构:从艺术博物馆的公共教育理念出发

1. ICOM博物馆定义变化的梳理

2. 博物馆公共教育的悖论问题

第四章 案例:艺术家与公众的当代艺术博物馆神话

1. 展览空间中的先锋派

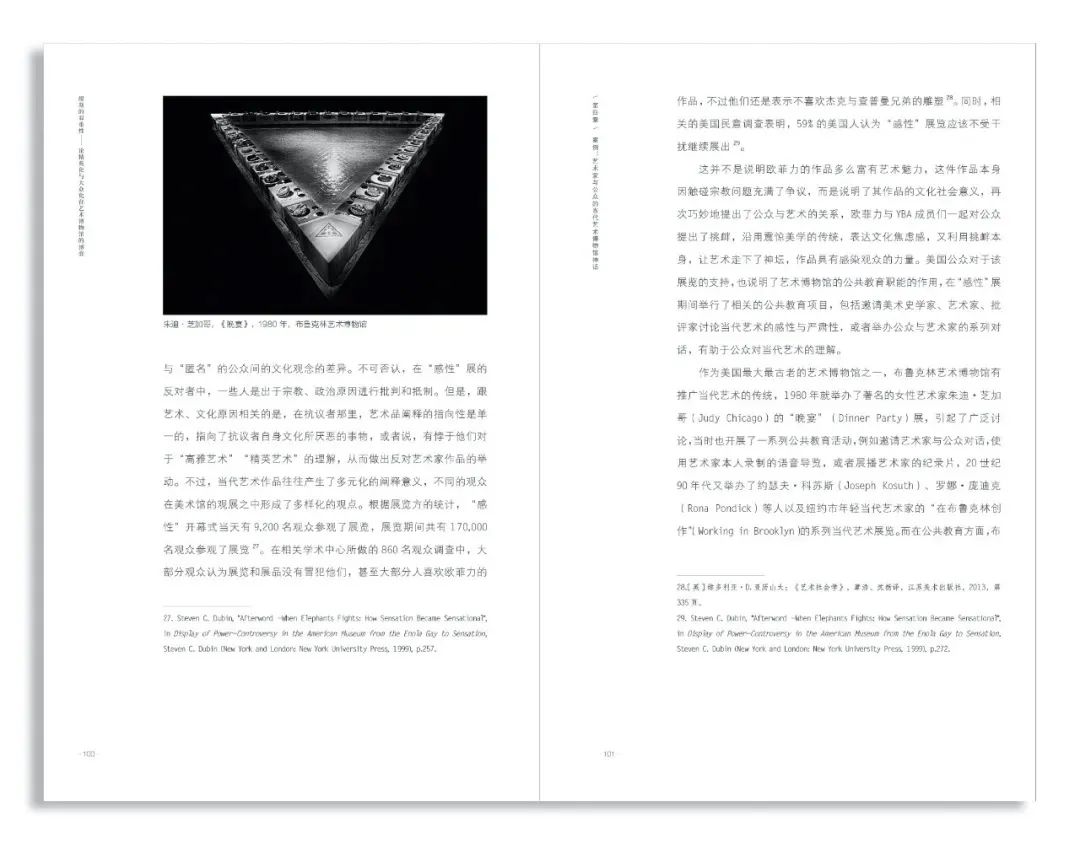

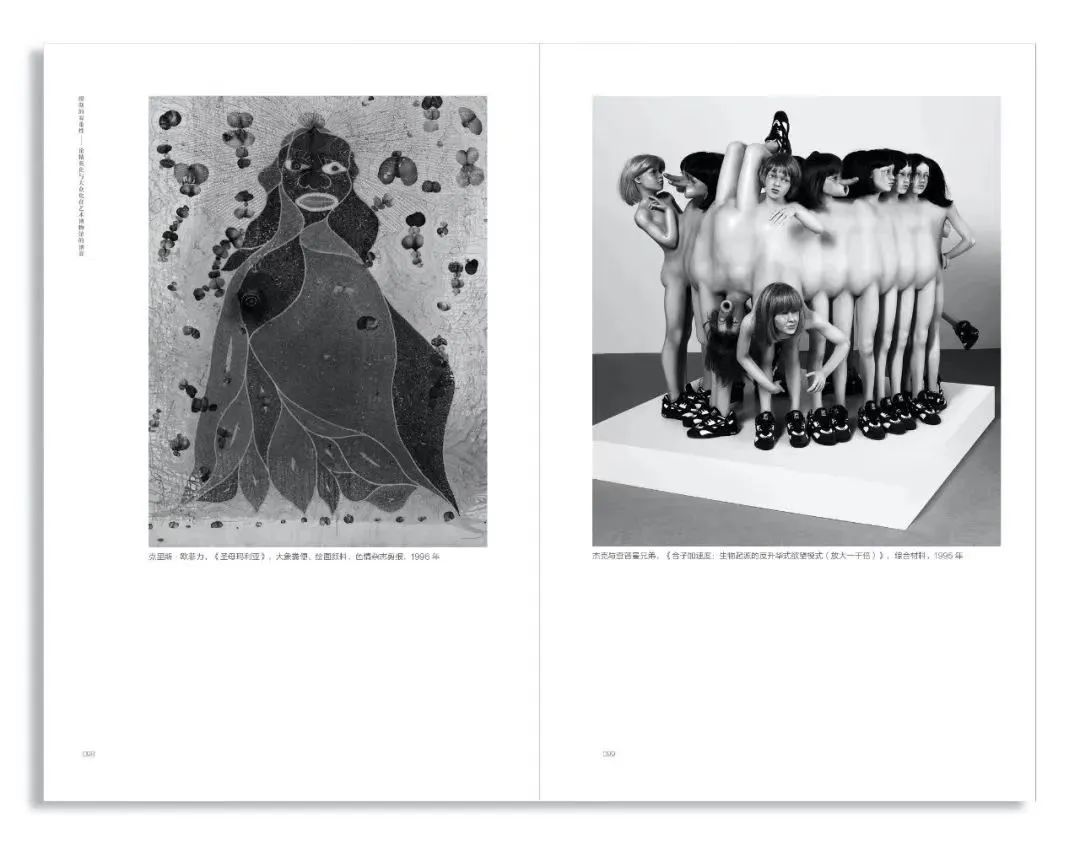

2. 美国布鲁克林艺术博物馆“感性”展览所引发的思考

第五章 案例:中国美术馆的精英与大众的历史整合

1. 中国“大众文化”的历史演变

2. “大众”“大众化”“群众文化”与“大众文化”的关系

3. 精英与大众的历史整合与时代特征:以中国美术馆为例

结语

参考文献

附件 海内外研究者采访

左右滑动查看书影图片

美 术 遗 产

Art & Heritage

专业学术资讯 优质阅读体验

原文始发于微信公众号(美术遗产):缪斯的双重性:论精英化与大众化在艺术博物馆的博弈

规划问道

规划问道