作者:徐桐

*本文为“中国文物古迹思想史”课题成果专家咨询会第一次会议发言内容。清源将分上、中、下三期分享,内容涉及中国山水名胜保护的思想渊源,风景名胜区保护制度下的保护思想和文化遗产视野下的文化景观保护。

文化景观遗产的概念和其他文物类型不同,是自世界遗产引入的一个外来遗产概念。从20世纪80年代开始,世界遗产委员会要求咨询机构对“在文化和自然特色的结合方面具有特殊意义”的遗产地开展申报研究。经ICOMOS、IUCN、IFLA等机构十余年的讨论,1992年,文化景观作为世界遗产特定类型列入《操作指南》,今年刚好三十年。

图/“文化景观”遗产化进程示意图,绘制:徐桐(左右滑动查看)

文化景观的价值核心是“文化与自然之间的互动关系”。由此延伸,我们可以将文化景观遗产保护思想从1992年《实施〈世界遗产公约〉操作指南》(附件三)中所列的三类狭义“文化景观”:人与环境间经“设计的”“有机演进的”“关联的”的互动关系而产生相关遗产价值的场所,拓展至人与环境间具有象征、转喻、隐喻等文化互动关系的风景名胜、传统生活及生产空间。在这一广义视角下,中国传统山水名胜、风景名胜都属于研究范围(特别是“名山大川”“名胜”“名胜古迹”“风景名胜”等中国传统山水名胜、风景名胜),而且在中国遗产保护语境下,这种拓展将更有意义。

图/中国文化景观(风景名胜)保护思想发展历程示意图,绘制:徐桐

(左右滑动查看)

本文基于文化景观保护核心的“人地”互动关系视野,以时间为线,首先梳理出中国山水名胜保护的思想渊源,以及中国古代及近代的朴素名胜保护观,再论中国风景名胜区保护制度下的风景名胜保护,最后讨论了中国文化遗产视野下的文化景观保护。

中国山水名胜保护的思想渊源与朴素保护观

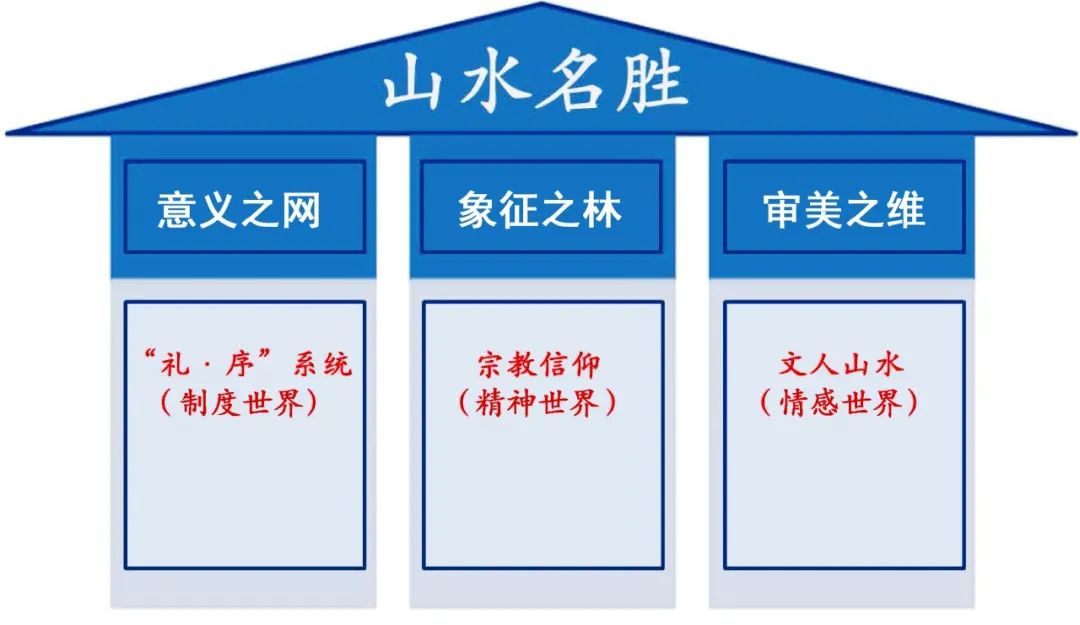

图/中国山水名胜保护的思想渊源示意图,绘制:徐桐

█ 中国人的传统精神世界

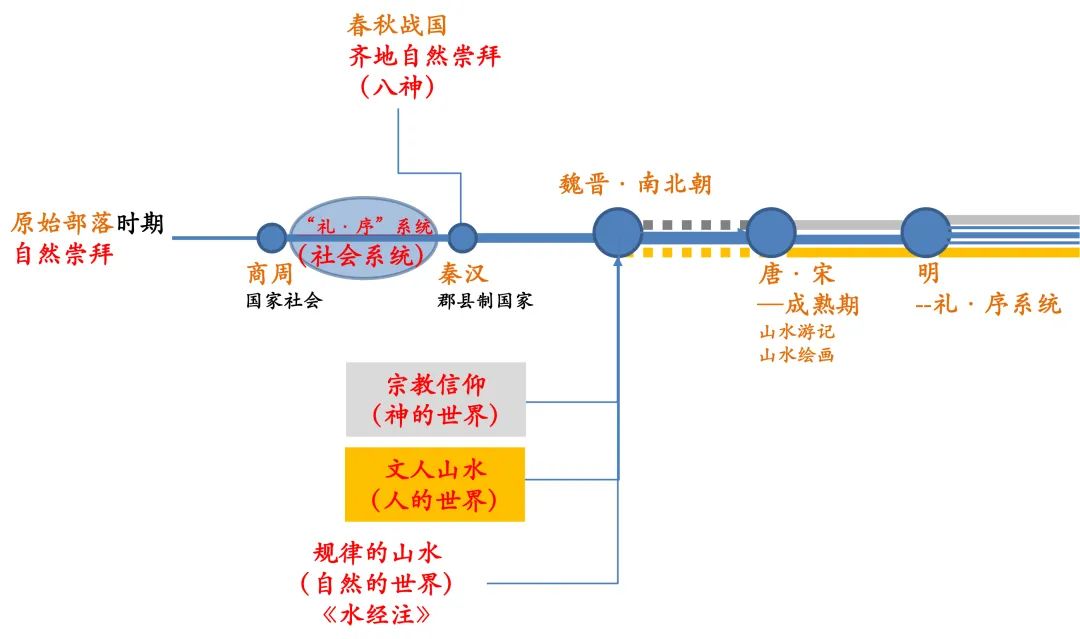

在中国人的传统精神世界中,山水名胜与“礼序”的社会系统、宗教信仰的“神之世界”、文人山水的“人之世界”是一体的。

首先,中国古代通过《周礼》《仪礼》《礼记》等,对山水环境进行了同人类社会制度相衔接的“转喻”(由外而内的转化过程),将自然中存在的山水同中国古代的“礼序”系统相衔接,赋予了其社会意义。其次,中国古人以自身社会结构、社会网络关系、身体结构投射至山水之中(由内而外的投射过程),通过宗教及民间信仰体系下的佛教道场、洞天福地和自然神祇赋予了山水象征意义的“隐喻”。在地方层面,世俗社会也会对熟悉的故乡山水建立由内而外的意义体系。民间信仰建构的山水神灵更具有地方性,与地方族群语言、服饰、婚俗等社会文化要素同构,充分反映出地方文化映射的特征。

█ 审美和情感中的山水名胜

在中国文人的精神世界之中,山水名胜是审美和情感的寄托。

或通过文学上的诗词,如《离骚》、《桃花源记》,再到描写真实名胜游览的文学体裁“山水游记”;或通过如《水经注》《名山记》等游记与文学的结合;或通过中国传统绘画中的重要体裁——山水画,将山水名胜与文人情感融为一体。乃至,将对山水的审美进一步升华,对身不能至的真实山水进行微缩,摹写进生活空间之中,形成中国传统园林。与寄情山水的文学、绘画相映照,在将游目骋怀的山水游览体验升华为共性的审美、情感诉求后,在“身不能至而心向往之”的理想追求下,古代知识分子将自然山水进行微缩,摹写进生活空间之中,并在园林中予以再现,成为山水名胜审美的近身化、物质化展现形式。

图/山水名胜与中国人的传统精神世界耦合关系建构进程示意图,绘制:徐桐(左右滑动查看)

以上,通过与“礼序”的社会系统、宗教的“神之世界”、文人的“人之世界”相结合,中国的传统文化是将现实存在的“山水名胜”与人类世界融通,追求“人与天合”的精神境界。

█ 中国古代风景名胜的朴素保护

在传统农业社会的技术条件下,人类活动对山水名胜的负面影响多可归为樵采、渔猎、火耕等对地表动植物的破坏,而祭祀、宗教朝拜、民间郊游活动通常不会造成负面影响。

对此,在传统“礼·序”系统下的保护对象,如五岳中的泰山等,多以皇家敕令的形式受到“禁止樵采”的保护。

对于宗教象征中的道教洞天福地、佛教四大道场等名山,通过将景观、自然生态保护与宗教崇拜、禁忌相结合,就达到了对宗教所在环境和生态的保护目的。常见如下方式:

其一,基于宗教崇拜,由官方颁布保护法令。

其二,僧侣、道众通过宗教典籍、传说、建筑与种植将景观神圣化,使其具有具体的象征指向,从而获得保护。

民国期间的《峨眉山志•卷一•星野图说》载:“……从左桥缘磴道北上,过接御亭故址,路右即古德林。绿云蔽天,空翠欲滴,为明时洪济和尚手植楠树,即高僧会宗,法号别传也。相传当日种一树,诵《法华经》一字,一礼拜。按字计株,植六万九千七百七株。天时地利,手到春生,今存十余株,皆本长丈余,始枝叶分起,如两手捧佛,真不啻檀林祇树。

《峨眉山志•卷八•动植物产》又载:……其间动物植物,何可胜数。凡来山者,须得此山一草一木,若飞若走,皆具普贤智慧德相之眼,庶可触境明心,闻声悟道,直下知归,不致当面错过也。”

宗教僧侣通过上述象征性的转化,将禅林所在山形、草木、飞禽走兽等自然景观及动植物比附宗教经典记述、仪式仪轨,使之具有宗教性符号意义,从而成为宗教信仰和崇拜的延伸,达到不被破坏的效果。

█ 民国时期的立法保护

进入近代,在民国时期的保护立法中,风景名胜也与“古迹古物”并列,成为国家立法保护的对象。前述置于国家礼制、山水游览、宗教信仰等传统精神活动中的“名山、名湖、及一切山林、池沼、有关地方风景之属”成为了国家立法保护的对象。特别是民国十七年(1928年)的《名胜古迹古物保存条例》,“名胜”首次同古迹古物并列,作为保护的重要门类,体现了以风景名胜为代表的“人地互动”关系在中国传统精神生活中的重要地位。

由于动荡战乱的社会背景,对于山水名胜这种巨型尺度的保护对象,虽有立法,但保护实践有限。除了调查登记,仅有少量的保护实践,如民国八年曾对“壶口瀑布”公布四至并树立保护标志。

而存在于城市环境之中的山水,以近代城市公园的形式进行了保护与利用的尝试,如陈植先生于1929-30年在《国立太湖公园》计划书中提出的“风景之保存、风景之启发”。

█ 小结

中国传统农业社会的风景名胜主要是在“人与天合”传统哲学思想的影响下,与社会、精神、情感的高度一体,传统社会中的山水名胜对象认知也受此影响而分为五岳四渎、宗教圣地、文人山水等。这一时期的保护属于朴素保护,即使在民国时期国家已立法,但实践有限,同时随着近代社会的发展,出现了城市风景、城市公园的新型观念。

未完待续

参考文献:(上下滑动查看)

相关链接:

合集 | 清源文化遗产文保先驱系列

简讯|“中国文物古迹保护思想史”课题成果专家咨询会第二次会议成功举办

简讯 |“中国文物古迹保护思想史”课题成果专家咨询会成功举办

【学术分享】中国古建筑保护思想的发展与实践|“中国文物古迹思想史”课题

【学术分享】中国石窟保护理念是如何演变的?|“中国文物古迹思想史”课题

作者:徐桐

北京林业大学园林学院副教授,硕士研究生导师

清源-徐桐文章合集

预告

“中国文物古迹保护思想史”课题成果之后将陆续发布于“清源文化遗产”公众号,欢迎持续关注,及时获取相关信息。

*本期编辑胡玥,校对蔡晓萌,排版廷廷,审核吕舟。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】中国文化景观(风景名胜)保护思想的发展与实践(上)|“中国文物古迹思想史”课题

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)