作者:徐桐

*本文为“中国文物古迹思想史”课题成果专家咨询会第一次会议发言内容。清源将分上、中、下三期分享,内容涉及中国山水名胜保护的思想渊源,风景名胜区保护制度下的保护思想和文化遗产视野下的文化景观保护。

前文链接:

中国风景名胜区保护制度下传统名胜保护思想的延续与发展

新中国建国初期“名胜古迹”曾被短暂使用,但上世纪50年代之后,官方文件中就不再提及“名胜古迹”了。至1961年 “文物保护单位”制度将山川湖泊等风景名胜的保护剥离了出来。当“名胜保护”再次进入保护视野时,已转化为“公园景区”的形式,归口管理单位为住建系统下的园林局。这些“名胜”的主要职能是“绿地”和“公园”游赏。

█ 风景名胜区保护体系的诞生与讨论(1978-1985)

1978年在国务院召开的第三次全国城市工作会议上重提“名胜、古迹、风景区”。特别是1979年邓小平同志访美签订的中美文化协定中,涉及了与美国国家公园体系交流合作的内容,极大促进了中国风景名胜区制度的建立。

图/中国风景名胜区保护制度建立进程示意图,绘制:徐桐

从1979年启动,至1982年公布第一批44处国家重点风景名胜区,再到1985年通过《风景名胜区管理暂行条例》,复盘这几年时间的论辩,能够清晰认知中国风景名胜区保护的基本思想。

制度建立之初,在规划、建筑、风景园林、地理学等专家参加的座谈会上,已经充分认识到中国风景区不同于美国的国家公园,其风景与名胜古迹并存,因此定名为“风景名胜区”。

1983年,中国建筑学会在武夷山召开,并通过了由汪之、朱畅中、齐康三位先生起草的《风景名胜区规划与建设纲要》。《纲要》中充分认知了中国风景名胜区自然风景资源与历史文化风景资源共存的特征。

同时期,风景园林学科专家孙筱祥先生在其文章《中国风景名胜区》(1982年-《北京林学院学报》)中进一步阐述到:中国的风景名胜是自然景观与人文景观互相渗透融合的,中国的风景名胜与“自然崇拜、神话文学和宗教信仰”密切联系。

在北京大学地理学专家谢凝高先生的文章《我国风景名胜区类型》(1984年-《圆明园学刊》)中,也提出中国风景名胜区是“自然景观与人文景观美渗透的地域综合体”,并在其著作《中国名山》中系统论述了中国名山与社会、宗教、审美间形成关联的历史演变过程。

1984、1986年,当时的建设部委托同济大学举办了两期“全国风景名胜区领导干部研究班”,并由二、三十位专家学者为学员讲课,并编写讲义,这些讲义也于1988年专门集结出版了。

在这两期培训班的讲义中,朱畅中先生在其《风景名胜区的建设》中对“我国风景名胜区价值和特性的认识”进行了论述,阐明了中国古代名山与历代帝王封禅、宗教活动、文学艺术等相关联从而形成的名山文化。中国的风景名胜因文化而生。

在齐康先生的讲义《风景环境的组织与保护》中,进一步深化了对“我国景区的特点”的认知,不仅有因文化而生的名山,同时也有因多民族风俗而生的文化多元性风景名胜,乃至风景与农林相融而成的田园、农业景观。

此外,周维权先生在其讲义文章《名山风景区》(1985年<中国园林>)、《中国的山岳景观与风景建筑》中,不仅论述了名山的价值形成,更系统讨论了山岳名胜区中建筑遗产的保护原则。明确其符合《威尼斯宪章》的保护对象,且大多数是“活着的”,即活态遗产。需要根据其历史、建筑艺术、科学价值、宗教价值划分重点、一般保护对象,需要对山岳风景区划定保护范围。这些保护思想在当今看,也是相当先进的。

█ 风景名胜区保护研究实践

图/左为朱畅中先生主持完成的《黄山风景名胜区总体规划说明书》,右为谢凝高先生牵头承担的《泰山风景名胜资源综合考察评价及其保护的利用研究》。

在保护实践方面,1978-1982年间朱畅中先生主持了《黄山风景区总体规划》,规划内容反映了此时期对风景名胜区的认知与探索过程。《黄山规划》中指出:“其人文景观突出的价值在于黄山风景与中国山水画传统的关联价值”。《黄山风景区总体规划》的编制,为1982年公布“国家级风景名胜区”,及1985年制定的《风景名胜区管理暂行条例》奠定了实践基础 。

稍晚些的1984-1988年,由谢凝高先生牵头承担的《泰山风景名胜资源综合考察评价及其保护的利用研究》充分论证了我国自然和人文高度融合和相互渗透的风景资源的类型特点,成为此后中国风景名胜区制度下各处风景名胜资源综合评价的重要参考范本。

█ 小结

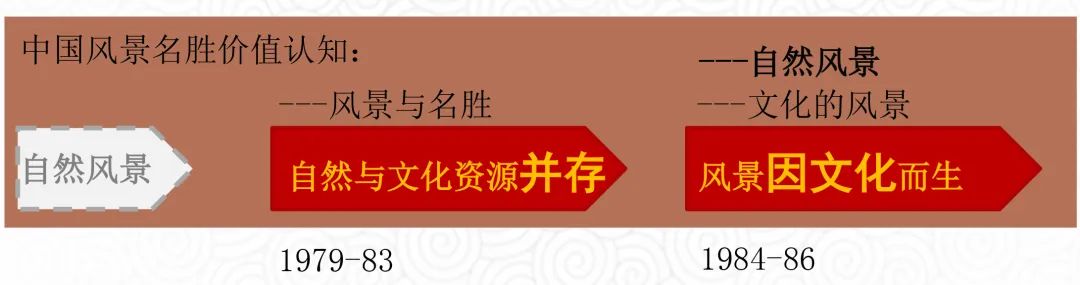

图/中国风景名胜保护制度诞生前后的遗产价值认知演进示意图,绘制:徐桐

总体上,中国风景名胜区保护吸纳了中国传统山水名胜的保护思想并有所发展。其中从自然风景、到制度建立之初的自然与文化资源并存,再到1984、1986年的全国干部培训班,基本上已统一了认识:中国的风景名胜是“风景因文化而生”的文化的风景。中国风景名胜区的保护工作流程是在风景资源评价之上划定保护区划、确定保护对象,以促进有效利用。

中国风景名胜区制度除了延续了中国传统名胜的保护思想,从发展角度看还有鲜明的利用导向,其目标之一便是服务于科研、教育、旅游等工作。

此外,与中国传统风景名胜的思想渊源不同,受美国国家公园及现当代自然生态观的影响,山岳、岩洞、海滨海岛等自然地貌也成为风景名胜区涵盖的对象。

中国风景名胜区是对中国传统名胜思想的延承,在继承中发展。在价值认知上,融合了当代的自然生态观,因此对象认知上也扩展至生态类、胜迹类;在保护原则上,从朴素保护观,走向了立法保护-整体保护-科学保护,但与此同时“传统地方性保护管理规制在消失”。

未完待续

参考文献:(上下滑动查看)

相关链接:

合集 | 清源文化遗产文保先驱系列

简讯|“中国文物古迹保护思想史”课题成果专家咨询会第二次会议成功举办

简讯 |“中国文物古迹保护思想史”课题成果专家咨询会成功举办

【学术分享】中国古建筑保护思想的发展与实践|“中国文物古迹思想史”课题

【学术分享】中国石窟保护理念是如何演变的?|“中国文物古迹思想史”课题

作者:徐桐

北京林业大学园林学院副教授,硕士研究生导师

清源-徐桐文章合集

预告

“中国文物古迹保护思想史”课题成果之后将陆续发布于“清源文化遗产”公众号,欢迎持续关注,及时获取相关信息。

*本期编辑胡玥,校对蔡晓萌,排版廷廷,审核吕舟。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】中国文化景观(风景名胜)保护思想的发展与实践(中)|“中国文物古迹思想史”课题

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)