本期作者:解博知

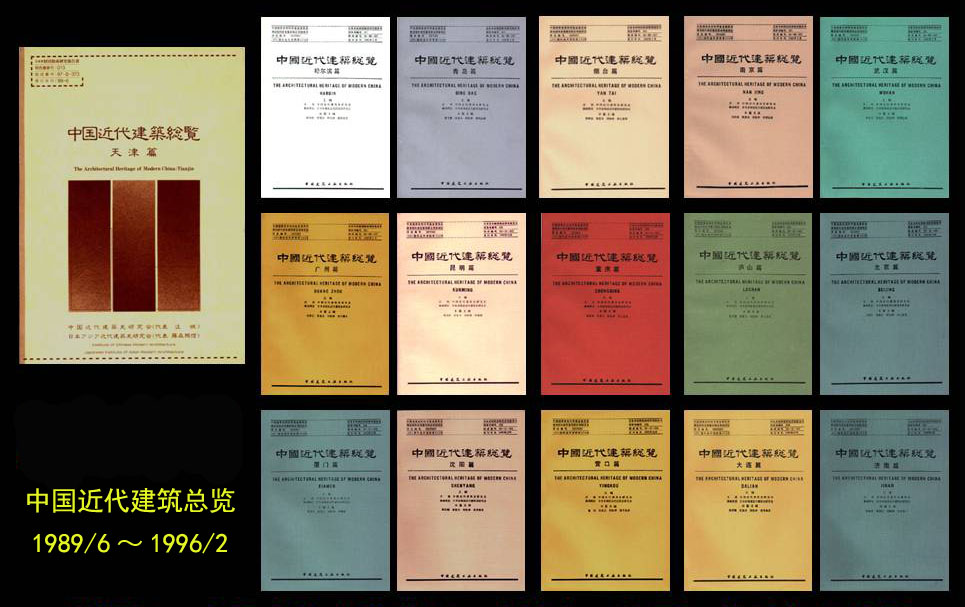

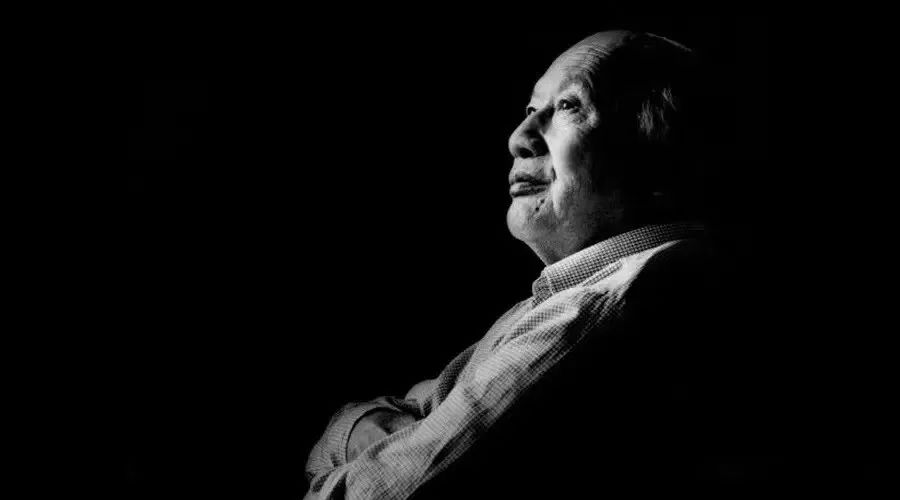

汪坦先生(1916.5.14-2001.12.20)是我国著名的建筑教育家、建筑理论家和建筑史学家。他长年潜心研究西方现代建筑理论,创办《世界建筑》杂志、开设《现代建筑引论》课程、主编12册《建筑理论译文丛书》,致力于引介和推广国外现代建筑理论进入国内。他也是中国近代建筑史研究的开创者,由他发起召开的中国近代建筑史研究讨论会确立了中国近代建筑史的学科地位;由他推动、主编的16册《中国近代建筑总览》,对中国近代建筑史的研究和近代建筑的保护工作发挥了重要作用。

谨以此文纪念汪坦先生。

塔里埃森的影响

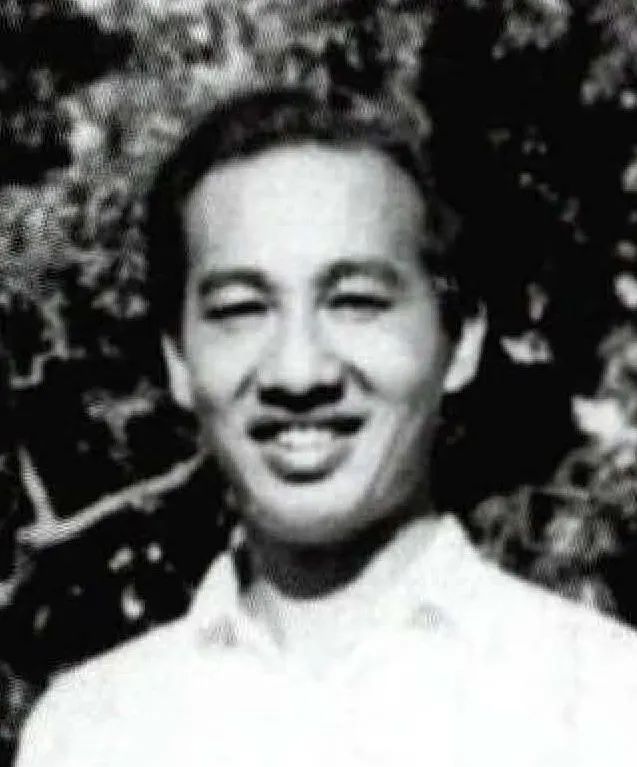

1948年2月,汪坦先生从上海出发,经香港、菲律宾前往美国,开启了在赖特门下为期11个月的学习生活。

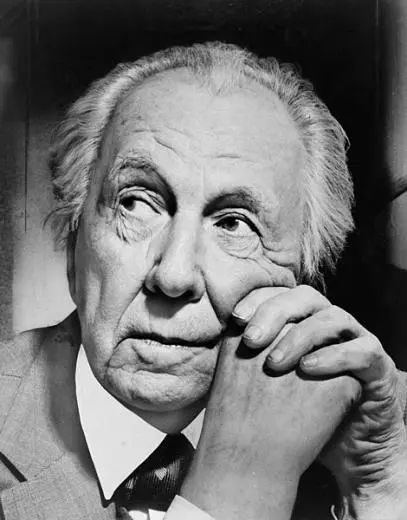

赖特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)是20世纪最重要的建筑师之一。其作品以住宅为主,最著名的是1936-1938年建造的流水别墅。赖特提出了“有机建筑”的理念,重视建筑与人和环境的和谐。

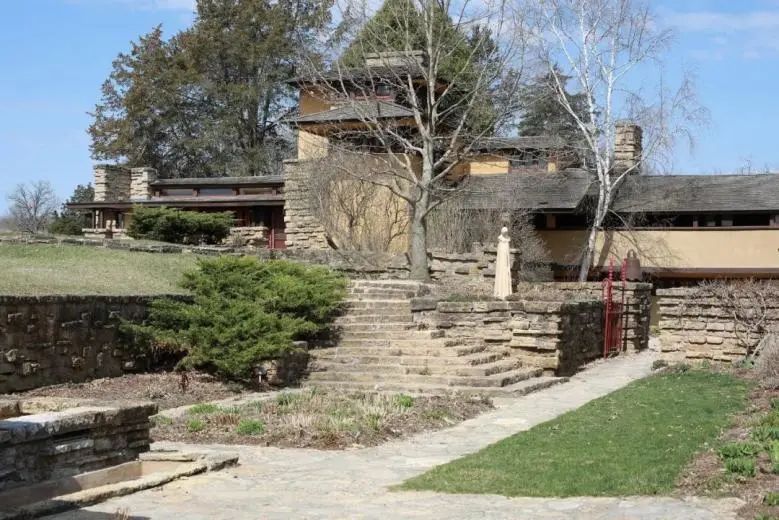

1911年,赖特在其家乡威斯康星州建造自宅和工作室,命名为“塔里埃森(Taliesin)”。1938年,赖特又在亚利桑那州的一片荒地中建造“西塔里埃森(Taliesin West)”作为其与学徒们的冬日居所。汪坦先生抵达和离开美国的地点都是西塔里埃森,但在美国生活的绝大多数时间则是在威斯康星州的塔里埃森。

图/赖特,来源[1]

图/汪坦先生1948年在塔里埃森,来源[2]

图/塔里埃森,来源[3]

在前往美国的路上,汪坦先生还没有对即将到来的生活抱有极高期待。在1948年2月从马尼拉发出的家书中,他写道:“我并没有把Wright估得极高,也许短期内我就放弃他的。”[4]但到达塔里埃森后,汪坦先生立刻被这里建筑与环境和人的关系深深打动:“这里的生活完全非你所能想象的,人们得到他最大的解放”“从他的建筑,才认识了足以与音乐相呼的存在,是从自然中生长出来的,他不只是以避风雨,而是有进一步的乐趣”。[4]

除了建筑本身,赖特独特的教育方式也给汪坦先生留下了深刻的印象:“建筑上的收获是极难形容的,他的教育是不拘形式,只是一种启示”[4]。青锋老师认为,“赖特所要传达的是认识,而不是操作”“汪先生在塔里埃森所接触最多的,除了劳作之外,实际上是理论探讨,而非设计实践”。[2]

这种“理论探讨”的“认识”层面的教育,除了体现在教育的过程里,更体现在教育的内容上。赖特要求他的学生在研究他提出的“广亩城市”理论时,要阅读老子、佛教、基督教、斯宾诺莎、伏尔泰、歌德、托尔斯泰、克鲁泡特金等思想家和哲学家们的著作,它们“看似与建筑相距甚远,但是在整体论的视角下,却又是与建筑紧密相关”[2]。赖特的这种“宏观的跨学科立场”[2],恰与汪坦先生自身的研究志趣相投。我们经常能看到汪坦先生在归国后,作为教育者和建筑史研究者的职业生涯里,与赖特的相似之处。比如汪坦先生会给他的学生们推荐远超传统建筑学框架的书单;又如他设计的《现代建筑引论》课程大纲,其多元性与跨学科性“令人惊讶”[2]。这种整体的、多学科的、不拘一格的研究方法和研究态度,或许是赖特和塔里埃森为汪坦先生带来的最为深厚的影响。

中国近代建筑史研究的先驱

中国近代建筑的研究工作虽早在1958年便已开展,但在20世纪80年代之前仍处在起步阶段,成果较为薄弱。[5]1981年,日本东京大学建筑学科博士生村松伸来清华大学进修,以准备其博士论文《中国近代建筑史》。[5]这让汪坦先生意识到“国外对中国近代建筑史的研究非常注意,但国内的研究却处于停顿状态”[6]。

1985年4月,汪坦先生和张复合先生向清华大学建筑系提交了《关于进行中国近代建筑史研究的报告》(以下简称为《报告》),提出“由于中国近代社会在中国历史上所处的特殊地位,中国近代社会的历史在国内外都是一个重点研究的课题……中国建筑的这一段历史是非搞不可的……这一段历史刚过去不久,许多当事人还健在,许多建筑物还保存尚好。搞得越早,条件越好;晚搞一天,耽误一天。为了中国现代建筑今天的发展,为了中国建筑的未来,有必要尽早正确认识和评价中国近代建筑的历史。”[6]

这段文字说明,汪坦先生倡议开展中国近代建筑调查研究的目的,其一来自于它对中国近代历史的重要意义,其二是希望通过这项研究促进中国建筑事业的发展。而“搞得越早,条件越好;晚搞一天,耽误一天”的呼吁,说明汪坦先生已经敏锐地意识到了城市更新对近代建筑造成的威胁。在此时开展中国近代建筑的调查研究,具有一定的抢救性意味。

具体而言,汪坦先生对中国近代建筑研究的贡献主要体现在以下三个方面:第一,通过发起召开中国近代建筑史研讨会,形成了中国近现代建筑史研究的学科联盟;第二,为中国近代建筑研究的重要问题指明方向;第三,通过中日合作,借鉴了日本在近代建筑研究方面的经验,使中国近代建筑研究的第二个阶段有了更高的起点,开展中国境内16个城市的近代建筑调查工作,出版《中国近代建筑总览》丛书。

█ 发起召开中国近代建筑史研究讨论会

1985年8月,汪坦先生发起的中国近代建筑史研究座谈会在北京举行。会议向全国发出《关于立即开展对中国近代建筑保护工作的呼吁书》,强调中国近代建筑具有的意义尚未得到普遍认识、许多近代建筑正面临着被破坏的威胁,因此呼吁“立即在全国开展对中国近代建筑保护的工作”[7]。会后,参会学者在各自单位做了大量宣传和组织工作,推动了中国近代建筑史研究的开展,使召开全国性的学术会议成为可能,拉开了中国近代建筑史研究进入第二时期的序幕①。[6]

注①:

张复合教授在《中国近代建筑史研究之回顾与展望》一文中将中国近代建筑史研究分为“第一时期”和“第二时期”。前者的时间范围是20世纪50至60年代,后者的时间范围是20世纪80年代以后。

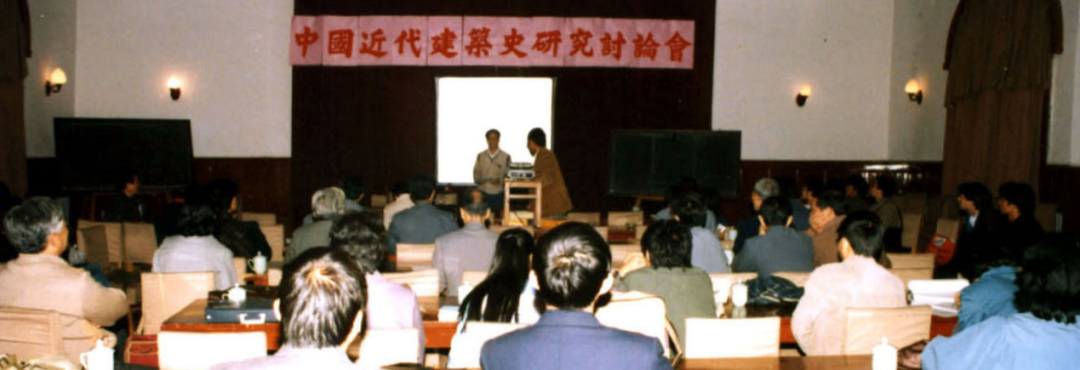

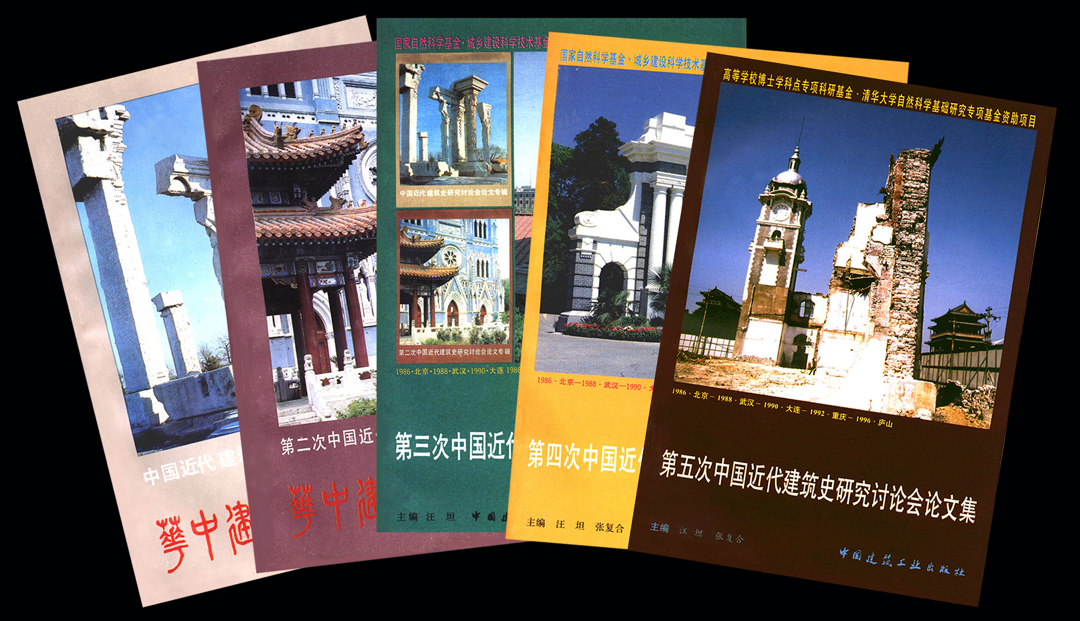

1986年10月,汪坦先生发起的“中国近代建筑史研究讨论会”(以下简称为“讨论会”)在北京第一次召开。此后,讨论会基本以两年一次的频率规律召开(1994年除外)。汪坦先生连续主持了第一次至第六次会议,对中国近代建筑史研究的开展具有开拓性意义。尤其是前四次会议的规律性召开,确立了中国近代建筑史的学科地位,促进了中国近代建筑的价值为更多人认识,完成了“一个成果丰富,效率极高的再起步”。[8]

图/1986年第一次中国近代建筑史研究讨论会,来源[8]

图/1986年至1996年会议论文集封面,来源[8]

█ 为中国近代建筑研究的重要问题指明方向

在上述几次讨论会论文集的序言中,汪坦先生论述了中国近代建筑史研究的基本概念和发展方向。对于中国近代建筑的时间范围,汪坦先生通过分析建筑所处时代的生产关系和创作模式,主张以1949年作为下限。对于研究方法,汪坦先生提出要营造一种“轻松、自由”的研究氛围,“什么方法都行,不给自己套上什么枷锁,不把研究的范围弄得很窄,使人望而却步”。[9]

这种研究方法的设想一方面来自中国近代建筑史研究在当时仍处于起步阶段的客观条件,另一方面与汪坦先生本人整体、宏观的学术视野不无关系。在几篇序言中,汪坦先生多次提到史论和史观的问题,强调研究建筑史时应“避免孤立近视,去注意‘横向联系’和社会的内在结构”[9],主张“在跨学科的研究基础上放宽眼界和扩展领域”[10]。同样,尽管汪坦先生认为中国近代建筑史的时间范围应是1840年至1949年,但这“并非硬性规定为调查整理的上下限”。[11]

对研究对象的认识则反映出汪坦先生敏锐的洞察力。早在1986年第一次讨论会时,汪坦先生读到《广州开平风采堂》后便意识到“文化交流还有这一种民间的随机性的渠道”。汪坦先生认为这些“没有建筑师的建筑”“似乎更为自然深刻”,虽未经过官方或学院文化的整理归纳,却保存了更多生机。[8]汪坦先生认为,这些非官方的建筑也应纳入中国近代建筑史的研究视野之中。在他的设想里,近代建筑史应是一套“开放性的丛书系统”,根据我国的具体情况有大有小、有分有合,形成“纵横交错”的图景。[10]

█ 推动中日合作完成近代建筑调查

然而,如果没有数据和材料作为支撑,任何研究设想都将是空中楼阁。上文提到,早在1985年的《报告》中,汪坦先生就指出了开展中国近代建筑调查的紧迫性。在第一、二次讨论会的序言中,汪坦先生再次强调“不少有历史价值的建筑面临被拆掉的威胁”,如果“没有详尽确实的资料做基础、追根问底,今后这段历史的研究就没有办法深入了”[9]“要迫不及待地开展全国规模的普查,同时进行有代表性的近代建筑的文献资料整理考证及测绘、建立档案库等等工作”。[11]1996年完成的16册《中国近代建筑总览》,初步实现了汪坦先生的这一思想。

1987年,以汪坦先生为代表的中国近代建筑史研究会同以藤森照信为代表的日本亚细亚近代建筑史研究会就中日合作进行中国近代建筑调查工作达成了初步协议。“中国近代建筑史研究”项目也在同年获得国家自然科学基金资助。1988年2月,汪坦先生率中国近代建筑考察团赴日访问,与日方正式签署了《关于合作进行中国近代建筑调查工作协议书》。[5]调查工作先以天津为试验地进行。同年5月,中国近代建筑讲习班在天津举办。讲习班由汪坦先生主持,包括专家演讲和调查实测两部分。参加讲习班的人员在后续中日合作及各地近代建筑史研究工作中发挥了重要作用。天津的近代建筑调查也获得了完满的成绩。《中国近代建筑总览·天津篇》于1989年6月在东京问世,表明中日合作第一年度的成功。[6]

图/汪坦先生与藤森照信签署《关于合作进行中国近代建筑调查工作协议书》,来源[8]

在此基础上,中日双方继续展开合作,至1991年完成除天津外另外15个城市和地区的近代建筑调查。这些调查成果以《中国近代建筑总览》丛书的形式陆续出版,直到1996年全部出版完成。

《中国近代建筑总览》丛书的完成,对中国近代建筑史研究的开展发挥了重要作用,对城市建设及文物建筑保护具有指导意义。1998年,丛书获得建设部科学技术进步二层奖;1994年,《中国近代建筑总览 北京篇》获得北京市第三届哲学社会科学优秀成果奖。[8]

图/《中国近代建筑总览》丛书16分册封面,来源[8]

对近代建筑保护和城市发展关系的思考

上文提到,无论是1985年的报告还是1986年和1988年两次研讨会论文集的序言,都反映出汪坦先生认识到了中国近代建筑调查、研究的紧迫性。1985年座谈会后发出的呼吁书更进一步指出了保护工作的紧迫性和重要性。但这并不意味着汪坦先生在“古”与“今”中选择了前者。在倡导研究与保护中国近代建筑的同时,汪坦先生也对历史建筑所处的城市发展抱持着开放的态度。他在1986年第一次讨论会论文集的序言中阐述了这一思考。

首先,汪坦先生认为一座城市中势必存在不同时期的建筑,即“一个城市中的时空问题永远是处于矛盾之中,它们不是‘同步’的”。从宏观的视角来看,当代建筑师的工作也是在“时间重叠在一个空间内”的城市中进一步增加新的内容。因此建筑师的任务是处理好新旧建筑之间的关系,“‘迴避’或‘迁就’不应奉为金科玉律”。[9]

其次,汪坦先生不认为城市中的历史建筑能够决定城市未来的发展面貌。他以上海为例,认为“外滩的高质量建筑当然已是我们的历史了,而不是我们的未来”。尽管这些建筑成就很高,但它们“也只能象是舞台上的一出戏,只是现实生活中的一段插曲”。更进一步,汪坦先生认为中国在工业化变革、借鉴西方现代主义经验时,“是否也应考虑‘包豪斯’已经载入史册,对现在来说也已属于‘传统’之类?切不要受它的摆布”。[9]

总结

本文回顾了汪坦先生在中国近代建筑史研究和近代建筑保护领域做出的贡献,在改革开放带来的城市快速发展与社会对近代建筑保护要求提高的时代背景下,汪坦先生敏锐地认识到了中国近代建筑调查与研究工作的重要性。由他发起召开的中国近代建筑史研究讨论会确立了中国近代建筑史作为建筑史分支学科的地位、推动了研究的发展。他对中国近代建筑史研究中一些关键问题的阐释和研究图景的设想,为学科后续发展奠定了根基。由他推动完成的《中国近代建筑总览》丛书,是中国近代建筑研究宝贵的基础资料。

在汪坦先生的努力下,中国近代建筑的研究获得了突破性的进展,对近代建筑保护工作产生了重要的影响。1988年,建设部、文化部联合发出《关于重点调查、保护优秀近代建筑物的通知》;1996年公布的第四批全国重点文物保护单位名单第一次出现“近现代重要史迹及代表性建筑”的分类。中国近代建筑的研究与保护能够在短时间内取得如此大的进展,离不开汪坦先生的推动。

图/汪坦先生,来源:世界建筑导报

汪坦先生主要履历

1916年5月14日

出生于江苏苏州

1941年7月

毕业于中央大学建筑系。毕业后在贵阳华盖建筑师事务所工作

1943年

受聘回中央大学任教

1944年

参加抗日战争,任盟军翻译

1945年

复员,在兴业建筑师事务所工作,主持设计南京张群住宅、馥记大楼等工程

1948年2月至1949年3月

赴美留学,回国后辗转前往大连,成为第一批到达解放区的留美学子

1949年12月

被聘为大连工学院教授

1951年

出任大连工学院基建处副处长,大连市政协秘书长

1957年1月

应邀来清华大学建筑系执教,任建筑系副系主任

1959年

任清华大学土建综合设计院首任院长兼总建筑师,其间担任清华大学第八届至第十届校工会副主席

1961年12月

任中国建筑学会第三届理事会理事,后继续担任中国建筑学会第四届理事会理事、第五届理事会常务理事、第六届至第十届理事会名誉理事

1979年

率中国建筑教育代表团访美

1980年10月

任中国建筑学会第五届理事会常务理事、《世界建筑》杂志首任社长

1984年

创办深圳大学建筑系、深圳大学建筑设计院,创办《世界建筑导报》

1985年4月

向清华大学建筑系提交《关于进行中国近代建筑史研究的报告》

1985年8月27-29日

在北京主持召开中国近代建筑史研究座谈会

1986年10月14-16日

在北京主持召开中国近代建筑史研究讨论会,后又于1988年、1990年、1992年、1996年、1998年主持第二次至第六次会议

1987年11月

率中国近代建筑史研究会与日本亚细亚近代建筑史研究会就中国近代建筑调查工作达成初步合作协议

1988年2月

率中国近代建筑考察团赴日本参加由亚细亚近代建筑史研究会主办的演讲会,正式签署《关于合作进行中国近代建筑调查工作协议书》

1996年2月

《中国近代建筑总览》16分册全部出版完成

1998年

《中国近代建筑总览》获建设部科技进步二等奖

2001年12月20日

于北京病逝,享年85岁。

参考资料(向上滑动查看):

相关链接:

*本文为中国自然科学基金项目《中国文物保护古迹思想史研究》内容成果。

*本期编辑:胡玥,排版:廷廷,策划:张荣,审核:吕舟

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【文保先驱】汪坦先生为中国近代建筑研究与保护做出的贡献

规划问道

规划问道