无障碍环境建设理念的发展取决于社会对弱势群体态度和对人类自身生命过程认识的转变,作为城市品质重要的展现方式,无障碍环境早已不限于服务残疾群体,因为每个社会个体都会在不同的生命时期、不同场合有着不同程度的能力限制,因此,无障碍环境建设旨在为残疾人、老年人和儿童等弱势群体,乃至社会全体成员提供一个自由活动、畅通交流的空间。

新加坡

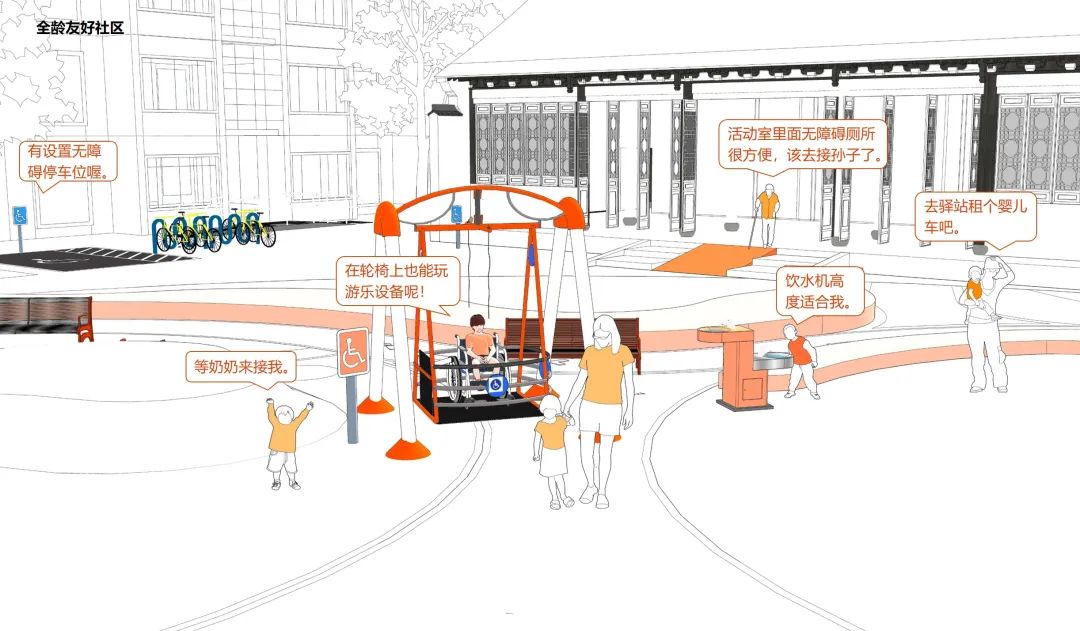

创建全龄友好的城市环境

新加坡一向以优质的城市服务著称,其城市空间的无障碍设计体现了全龄友好、公平共享的理念。

在2016年新加坡建设局发行的《公共空间通用设计导则》中,取消了“残疾人”标签,并将无障碍环境建设的服务人群进行拓展,把老人、儿童、孕妇等全体社会人员都纳入到通用设计服务中来,以不同类型人群的实际需求为出发点进行系统性设计。

新加坡最具特色的慢行系统——风雨连廊便是体现通用设计形式之一。据新加坡官方调查,连廊是使用频率最高的公用设施,这种像蛛网般渗透到每栋建筑的风雨廊和连带的无障碍设施既满足了老人、儿童的安全通行需要,也增加了居民的活动交往空间。在从家通往公交站台的路上,没有过多让人望而却步的长台阶,有的是安全舒适的无障碍坡道和遮风挡雨的连廊,真正实现了从家门-社区-公交站台的“设施全覆盖,通行无障碍”。

日本

制定适老适弱的政策法规

老龄化是日本最显著的社会现象之一。根据日本厚生劳动省公布数据显示,目前日本65岁及以上人口占比已高达28.4%。为适应老龄化社会,日本政府相继颁布《高龄社会对策基本法》《长寿社会对策大纲》《交通与建筑无障碍法规》等法律法规,对城市和建筑的无障碍设施进行建设指导和约束,并将适老化空间作为无障碍环境建设的重要部分予以关注。经过几十年的发展,日本的无障碍环境设计有了深厚内涵与外延,城市公共空间的无障碍设施有较强的系统性和连贯性。

为激励开发者尽可能地为弱势群体提供便利服务,日本政府出台了各类政策以促进无障碍设施的建设。一是容积率奖励制度:在建筑设计中,为保证轮椅的通行和回转空间,通常需要扩大卫生间和廊道的面积,法律规定这类因无障碍改造而增加的面积,允许最多占总建筑面积的1/10而不计入容积率;二是税收特别制度:获得无障碍设计认定的特定建筑物(如设置了2000m2 以上升降机),可在5年内每年免掉全部所得税的10%作为鼓励;对自住房屋进行无障碍改造的,可抵扣改造工程相应标准建设成本的个人所得税额;三是低利息融资制度:凡是通过无障碍设计评估的特定建筑物,可从日本政策投资银行和中小企业金融公库等获得低利息的融资,优惠政策较大;若没通过评估,也可获得低利息融资,但幅度相对较小。

荷兰

营造儿童友好的安全街区

儿童友好城市是衡量城市建设的一类方向标,如果这个城市对儿童是友好的,那么对残疾人、老年人等具有特殊需要人士来说,通常也是友好的。作为“儿童友好城市”理念最积极的推行者,位于荷兰代尔夫特的霍夫多普社区在改造之初就确立了促进儿童户外活动与骑行优先的道路与景观改造原则,提出将家-学校-绿地-游乐场等设施通过合理安全的路径串联成一体的“儿童出行路径”,这些精心设计的路径可以增加儿童独立出行的机会,为孩子提供游玩所需的空间和安全的交叉路口。

沿着安全廊道,儿童可骑行或步行到达街区内的学校、活动场地等各项设施,同时,通过调整区域内道路等级,降低机动车速度到20km/h以下,并将步行路径与车行道从材质、铺装上区别开来,尽量减少机动车对居民的影响。

在安全廊道中,儿童并不是唯一的受益者,老人、残疾人等弱势群体同样得益于这个舒适安全的步行和骑行系统。项目规划过程始终都有儿童参与,因为儿童出行习惯与成人不同,相比于笔直的大道,儿童更倾向选择更有吸引力的小巷,因此询问儿童意见,让儿童与家长参与到规划当中显得尤为重要。

儿童友好、老年友好在本质上是相通的,因为老幼群体在生理需求、活动需求上具有相似性,因此,加强城市无障碍环境建设,将社会全体成员的需求包容其中是实现“人民城市”的重要途径。

广州

全龄友好城市的实践之路

广州始终坚持“人民城市人民建”的指导思想,在过去20年间不断促进社会公平正义,坚持惠及大众利益,持续推进城市无障碍环境建设。

2010年,广州以举办亚运会和亚残运动会为契机,完成中山大道、白云大道等41条城市主干道无障碍设施升级改造;2011年,广州被国务院评为“全国残疾人工作先进单位”,也被评为全国10个“文明示范城市”之一。2010-2022年间,广州先后出台超过20项关于包括养老、就业、权益保障、社会救助等方面的政策,进一步健全权益保障制度,从各个方面保障弱势群体的权益。

如今,广州市在建设全龄友好的无障碍环境方面大放异彩,在城市环境建设、困难家庭改造、督导制度建立等方面都取得长足进步。

在城市建设方面,广州建立了国家首个无障碍“爱心公园”,实现了盲人语音引导系统全覆盖,盲人只要带上遥控器或者在下载相应软件,就能畅游公园“听”风景,每年国际盲人节,全市数百盲人都会到此游玩。

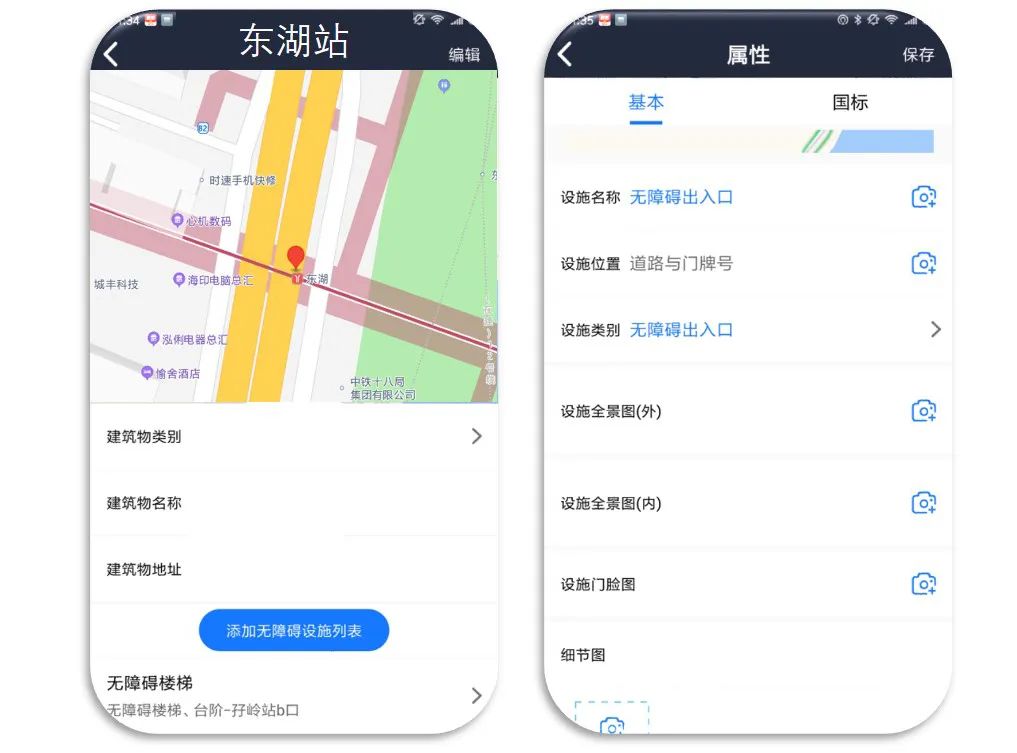

城市服务方面,提供广州无障碍电子地图服务,其电子导航功能可以规划出无障碍通行路径,方便轮椅使用者畅通出行。

社区服务方面,对全市残疾人家庭无障碍改造实行应改尽改,截至2021年,广州市残疾人家庭无障碍改造覆盖8714人,总体完成率达到119.86%,使用满意度100%。

环境督导方面,利用智能化采集技术对城市道路、基础设施进行监督调查,聚焦无障碍建设不合理、不科学的角落,形成问题清单和整改建议,还采用公益诉讼的方式对无障碍环境问题进行督办。

另外,广州也在探索全龄化社区的实践道路,在保证环境安全舒适的基础上,强调室外环境的共享性与互动性,营造富有安全感的看护型共享空间,使儿童在老年人的监护下玩耍,同时满足老、幼各自与同龄人的聚集活动。

总的来说,广州无障碍环境建设正经历从关注无障碍设施本身转向无障碍环境建设、无障碍文化提升的转变,无障碍设施也逐渐从关注残疾人的单点设施设计转变为系统性的通用设计。

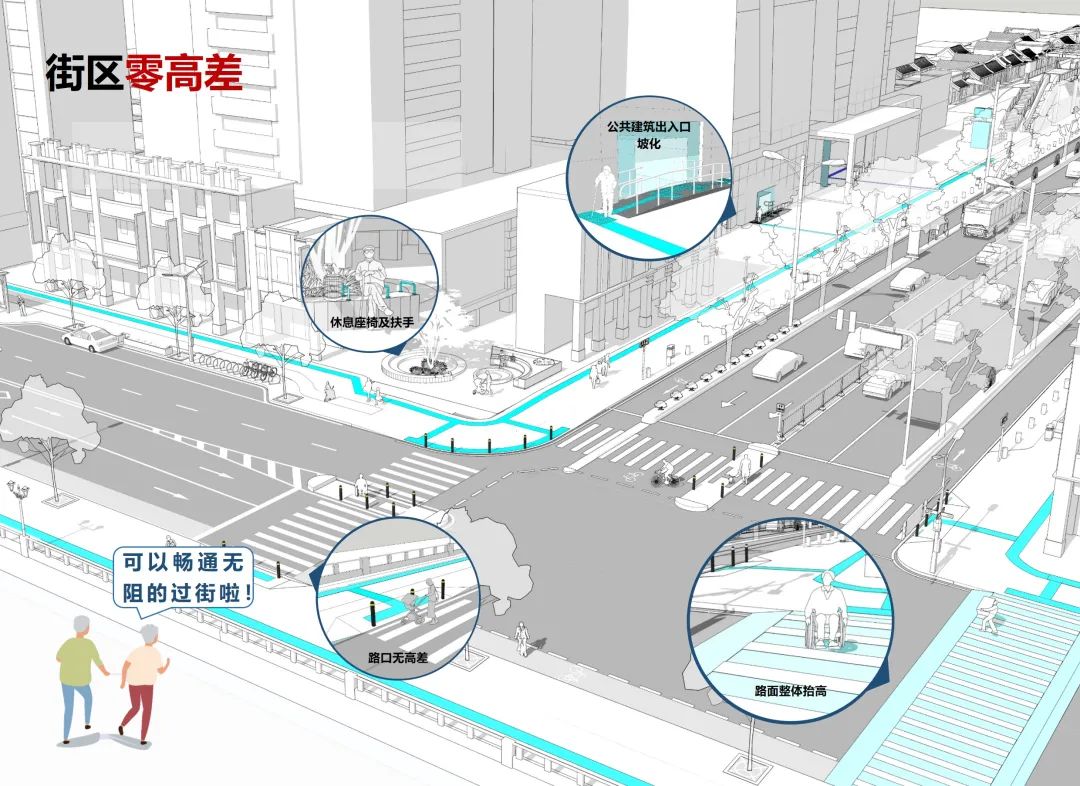

未来,广州致力于实现全龄人群的主动出行,达成“街区零高差、社区零距离、场地零障碍、信息零门槛”的建设目标,制定无障碍环境建设条例和地方标准,完善无障碍基本公共服务体系,加强信息无障碍建设,以物联网技术为核心支撑,全面数字化无障碍设施位置和相关交通出行信息,方便残疾人、老年人及全体社会成员的生产生活,增强群众的获得感、幸福感、安全感,为打造全国无障碍环境建设标杆城市奠定基础。

|文图提供|

王泽夏、冯磊、邓力凡

伍韵静、郑煜铭、廖顺意

(未来城市实验室)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):让爱无“碍”!全龄友好视角下四个城市的无障碍环境建设实践之路

规划问道

规划问道