牡丹是中国十大名花之一,色泽艳丽,玉笑珠香,风流潇洒,富丽堂皇,素有“花中之王”的美誉。自辽金以来,北京地区牡丹栽培日渐兴盛,至元明清之际已遍布京城的园囿及寺院。历史上北京地区哪儿的牡丹最负盛名?又有哪些人文趣闻?今天我们就一起寻访北京历史上的牡丹园。

长春宫

北京牡丹已有千年栽培历史

北京地区种植牡丹,大致始于辽代。据《辽史·圣宗本纪》记载:统和五年(公元987年)“三月癸亥朔,幸长春宫,赏花钓鱼,以牡丹遍赐近臣,欢宴累日。”统和十二年(994年)“三月壬申,如长春宫观牡丹。”这是目前有关北京种植牡丹最早的文字记录。据考,长春宫位于今通州西垡,辽代为皇家狩猎之地延芳淀,建有行宫,称长春宫,皇帝打猎时驻跸于此。行宫内多植花木,有牡丹数株。有研究者考证,北京的牡丹是宋辽在1004年签订《澶渊之盟》之后,宋辽友好往来时,由宋代使臣带到辽南京城(今北京)。

金代建都北京(中都)后,也广植牡丹。吴长元《宸垣识略》载,皇家牡丹园圃设在城南丰台,很多文人奉金主(皇帝)之命吟赋牡丹诗,其中有诗曰:“胜游应再读,计日牡丹开。”

元代忽必烈定都北京后,为美化大都环境,广辟园囿,且在辽金种植牡丹的基础上又有所发展。《大都宫殿考》载:“(景山)中为金殿,四外尽植牡丹百余本,高可五尺。”而《中国宫苑园林史》则称:元大内“犀山台在仪天殿(今中南海)前,位于水中,种植着木芍药。”并在镇山(今景山)栽植牡丹,为帝后嫔妃春季登高、观景、踏春、赏花的“后苑”。据传忽必烈曾多次召集文人在此举办“牡丹诗会”,“凡为佳作者,以御酒赏之”。

明成祖朱棣迁都北京后,曾在皇宫内植有牡丹。据《明宫史》载:“钦安殿(今故宫御花园内)之东曰永寿殿,曰观花殿,植牡丹、芍药甚多。”而众多私家花园中,牡丹也是必不可少的地植花卉。其中以李园中的牡丹最知名。

李园,也称清华园(非今之清华园),园主是万历皇帝的外祖父武清侯李伟。据《帝京景物略》记载:“海淀南五里,武清侯李皇亲园之,方十里……一望牡丹。”清嘉庆年进士、顺天府霸州人吴邦庆在《泽农吟稿》中有武清侯“堤傍倶植花果、牡丹以千计,芍药以万计,家国第一名园也”的记载。

清朝定都北京后,也在北京大量种植牡丹。《宸垣识略》载:“顺治年,长椿寺牡丹高六七尺,大十五围,时已百余年。”该书还记述了北京牡丹的分布:“畅春园在南海淀大河之北……园广十里……园中牡丹多异种,以绿蝴蝶为最,开时称花海。又云马氏园牡丹,在右安门外十里草桥……牡丹、芍药栽如篙麻。圆明园牡丹,始于康熙,乾隆初有牡丹数百株。”

京南丰台牡丹园、草桥牡丹园是元明两代皇家“盛种牡丹之地”,清代皇家又于此种植名花数万余株,不断为宫廷输送牡丹。民国时期,牡丹一度成为京城的主要花卉,并以中山公园牡丹知名。自1914年公园创立开始养植,多来自“牡丹之乡”山东曹州(今菏泽)。1915年园中建国花台27座,到1938年有32个品种千余株,为京城各园林之冠。

卧佛寺

收集展示了260多个牡丹品种

卧佛寺地处北京植物园内,从植物园大门入园,一路向北,几分钟之后,便看到路西横卧的一块石头上镌刻着“牡丹园”三个字。由此拾阶而上,是一座古色古香的六角亭子,上悬“牡丹亭”之额,亭柱上是一副对联:“满苑鲜葩惊四座,盈亭爽气悦千娇”。走过亭子,便看到一株株牡丹悄然盛开。

北京植物园牡丹亭

据植物园工作人员介绍,这个牡丹园,并不是卧佛寺历史上栽植牡丹的地方,而是20世纪80年代初兴建的,主要收集展示牡丹品种。到2003年初已栽植牡丹260多个品种,3200多株,这些牡丹多来自山东菏泽。

继续往前走,看到一个汉白玉牡丹仙子雕塑侧卧于花丛中。再往北,有一高大的墙壁,为大型烧瓷壁画《牡丹仙子》,长17.2米,高4.3米,取材于《聊斋志异》中“葛巾·玉版”。仔细观赏这幅壁画,有不少“飞天”人物造型,色彩浓郁,颇具古典韵味。

信步来到卧佛寺,只见庭院内的牡丹多已开放。卧佛寺是皇家寺院,建于唐贞观年间。明代朝廷派太监在这里栽植牡丹,《长安客话》中便有“卧佛多牡丹,盖中官(太监)所植,取以上贡者”的记载。据传这里的牡丹为万历皇帝所赐,虽然数量不多,但都是名贵品种,花朵硕大,花容端丽。

历史上许多文人都到此观赏过牡丹。明代诗人汪其俊在此观赏牡丹后,即兴赋诗:“何意空门里,名花傍酒杯。恍疑天女散,绝胜洛阳栽。香与青莲合,阴随贝叶来。佛今眠未起,说法为谁开?”

在卧佛寺内观赏牡丹,多富情致,那包含着禅意的花香里似乎有一切皆空的了然。它映衬着殿宇的红墙和香火的炉龛,让人禁不住抚今追昔。

颐和园

园林工人详解国花台历史由来

牡丹是颐和园广植的花卉之一,以“国花台”闻名。从东宫门入园,过仁寿门,经德和园、乐寿堂,便来到邀月门,这是长廊的东侧入口,由此沿着长廊一直往西,不多时就来到寄澜亭。从此往西再往北,便是国花台。《颐和园志》记载,“光绪二十九年,排云殿之东建国花台,‘依山之麓,划土为层’,其上满植山东进贡的各种牡丹,花开时‘繁英灿烂,洵为美观’。”

据颐和园工作人员介绍,国花台坐北朝南呈阶梯状,最初为上下14层,台墙土面,上面覆盖琉璃瓦,栽种从山东进贡的名品牡丹数十株,而园中其他各处的牡丹花台也颇具规模。每至五月满园牡丹盛开,景色蔚为壮观。清末以后,因御园管理不善,园中牡丹缺损严重,所以补植芍药、月季等花木,以弥补花期短暂的牡丹谢后之花事。民国时期,全园有牡丹不足200株,到了1948年,园中仅存7株,“国花台”已名存实无。1949年以后,颐和园从山东菏泽引进名种牡丹400株,并请当地花匠分植于国花台、仁寿殿、排云殿等各处花台,以后逐年培植,基本上恢复了“(农历)三月牡丹遍御园”的景象。

流连于此,盛开的牡丹花层层互不遮挡,花朵娇艳,玉笑珠香,宛如牡丹花的瀑布倾泻而下,缤纷炫目,尽显“花中之王”的气魄。

戒台寺

恭亲王建成牡丹院

几株百年牡丹树堪称“佛系牡丹”精品

据史料记载,戒台寺始建于唐武德年间,原名慧聚寺。辽代建戒坛,四方僧众多来受戒,故称戒坛寺。寺内花木繁多,以牡丹更为知名。

进入山门,按照指示牌所指示的方向,很快就可来到牡丹院。院门内假山下有一尊坐像,塑的就是恭亲王奕訢像。

戒台寺山门

恭亲王是清朝十二家铁帽子王之一,奕訢为道光帝第六子,为咸丰、同治、光绪三朝名王重臣。因得到慈禧的赏识,曾权倾一时。光绪十年(1884年),又因得罪慈禧,遂到戒台寺“养疾避难”,长达十年。

据戒台寺工作人员介绍,牡丹院原为北宫院,奕訢来到戒台寺后,整修了住所为慧聚堂,并从恭王府引来了一些名贵品种的牡丹花,在院内栽种,因庭院多植牡丹,俗称“牡丹院”。这里的牡丹大多为色彩艳丽、花朵硕大的千层牡丹,除了红、白、粉、黄等颜色外,还有珍贵品种黑牡丹,每逢赏花时节,慕名到此观赏牡丹的游人很多。

仔细观察,这座宅院分两进,前院有叠石假山,后院广植牡丹,虽然院落不是很大,但颇为别致,在建造过程中将四合院及园林景观巧妙地融合在了一起。院内牡丹居多,另有不少其他花木,显得格外幽静。

据传当年奕訢为这些牡丹费了不少的心思。他不仅亲自带手下人到恭王府精挑细选了二十几株各色牡丹,移植到戒台寺,还按不同的花色相间栽植。此后的浇水、施肥、养护,他也亲自上手。几年之后,这些牡丹枝繁叶茂,花开如锦,成为戒台寺一道别致的风景。

徜徉在牡丹花丛间,但见各色花朵争奇斗艳,浓浓的花香扑鼻而来,让人尽情地感受着花中之王“国色天香”的风韵。特别是那几株百年牡丹树,雍容华贵,堪称“佛系牡丹”之精品。

牡丹院中的牡丹

圆明园

康熙时的“牡丹台”

乾隆时的“镂月开云”

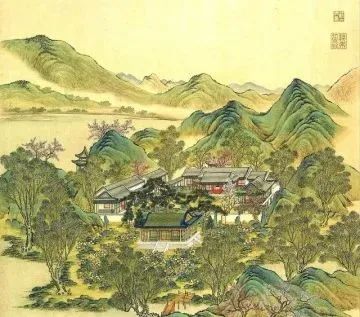

“圆明园四十景”中有“镂月开云”,位于圆明园后湖东南角,曾是一处观赏牡丹的园中园。

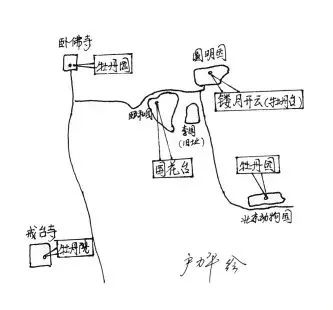

从圆明园西南角的藻园门入园,沿围墙内的道路往东,经“长春仙馆”和“正大光明”遗址,再向北走不太远,就来到“镂月开云”景区。

有史料记载:“镂月开云”始建于康熙末年,因多植牡丹,初名“牡丹台”,据传为康熙赐名。康熙皇帝曾四次在谷雨时节到此观赏牡丹,其中一次是康熙六十一年(1722年)春。适逢牡丹盛开之际,皇四子胤禛恭请父皇驾幸牡丹台赏花,十二岁的弘历在这里首次谒见皇祖,其聪慧过人受到爷爷赏识。康熙皇帝决定将他带回宫中亲自养育。据说因为弘历受到喜爱,对雍正最终继承大统有一定影响,而三位“康乾盛世”的缔造者齐聚牡丹台的故事也传为佳话。

“圆明园四十景”“镂月开云”图

乾隆继位后重修了“牡丹台”,并将其改称“镂月开云”。“镂月开云”正殿以金丝楠木为材,屋顶覆二色瓦,有汉白玉凭栏。殿前种植牡丹数百株,牡丹与叠石相搭配,形成高低不同的“牡丹台”,在殿中居高临下可以欣赏各种牡丹风韵。可惜这座“园中园”的景观在咸丰十年(1860年)英法联军焚圆明园时被毁,此后逐渐消失。

寻游于此,只见矗立着的一块青石上,镌刻着“镂月开云”四个大字,周边的牡丹正悄然开放。在景区的西南角,竖立有一块高约1米的白色石碑,上面刻着:“公元二零零七年十一月一日山东省人民政府向圆明园捐赠九百年牡丹并种植于此,特立碑以铭记,北京市海淀区圆明园管理处”。由此可知,这里的牡丹是从山东菏泽移植而来。

“镂月开云”石刻

北京动物园

动物园内的植物园

牡丹尽是名贵品种

说起北京动物园,可谓家喻户晓,其实院内还有一处牡丹园,栽植有许多名贵牡丹。

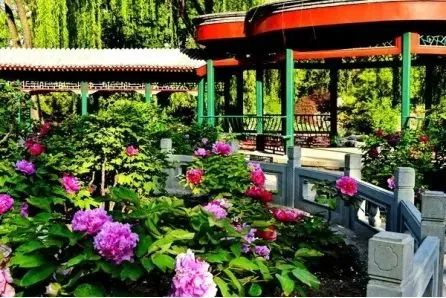

从大门入园,径直向园林中部而行,很快便来到牡丹园。整个景区包括一座牡丹园、一条长廊、一个荷塘和一座有着三叠瀑布的假山。置身于此,但见嫩柳摇曳、牡丹竞放、碧波荡漾,别有一番情趣。

北京动物园的前身是清农事试验场,始建于光绪三十二年(1906年),内设动物园、植物园。牡丹园在建园后不久,在圆游廊内空地上栽植了各种牡丹,故后得名“牡丹亭”。牡丹园以牡丹亭、环廊为主题建筑,巧妙地利用水体中的圆形小岛,与周边的山体、水系形成围合空间,营建精致巧妙,颇具特色。主要种植了从河南、山东引进的牡丹,成为清农事试验场时期建成的百年牡丹专类园,由此成为清末和民国时期京城观赏牡丹的重要场所。因这里地处西直门外,交通方便,又是京城第一个既有动物又有植物的公园,所以每天都特别热闹,尤其是牡丹花盛开时节,到此观赏的人很多。

20世纪50年代后,牡丹园被饲养鹰、雕的猛禽笼占据了一大部分。多年前按照清末农事试验场牡丹园的布局和建筑特点,把猛禽笼迁移后,基本上恢复了始建之初牡丹园的格局。

工作人员介绍,牡丹园内植有牡丹400多株,汇集国内外牡丹品种包含10个色系20多个品种,包括洛阳红、飞燕红妆、青龙卧墨池、娇容三变、二乔、豆绿、盛丹炉、冠世墨玉、凤单系列等。其中还有多株枝干遒劲的老株牡丹,极有可能是清末或民国时期栽植的。为了突出牡丹花期特点,牡丹园周边植物配置多是春季观赏植物,营造出了和谐胜景。

北京动物园牡丹园

内容来源:作者户力平,原文刊载于《北京青年报》2022年6月2日B2版“新求知”,有删改

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

北京曾经有过多少个名字?

画里京城 | “千年一线”,贯通古今,画中游览壮美中轴!

三家店的板桥和灵水村的监生

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):历史上北京地区哪儿的牡丹最负盛名?

规划问道

规划问道