美术遗产

中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心

国家自然科学基金面上项目:宋元界画中建筑形象的识读机制与样式谱系研究(52078401)

唐宋建筑的多元技术系谱考察:《营造法式》研习拾零 喻梦哲 著 中国建筑工业出版社 2022.2 ISBN 9787112269532 ¥ 68.00

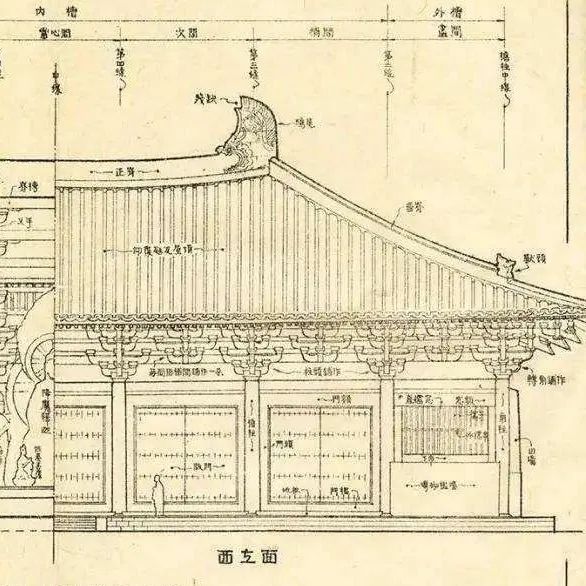

《营造法式》作为我国建筑领域最为重要的一部文献,围绕其开展的研究呈现出方法多元、成果丰硕、争鸣频繁的特点,以之为纲目,兼及实例与其他文献、图像等旁证资料,是深化对于我国建筑发展历史全面认识,建构传统营造智慧立体评价体系的必然途径。然而,即便经过了近百年的挖掘,《营造法式》的文本中仍存在大量未能厘清的细则性问题,这是过去的研究重文献考据、释读,重文本与实例的二元互证,而轻图学自身逻辑建构的大趋势所造成的。作为一部用于指导设计施工时间的专业法规,《营造法式》同时兼有“文法课本”的功效,其所列举的大量数据并非无的放矢,而是用于示例“范本”,以资工匠参酌损益的。因此,本书的写作目的,在于以图示分析的方法,去论证《营造法式》所载诸制度是否切实可行?若可行则其间蕴藏的数理逻辑为何?其算法原则是否能够囊括同时期的不同案例?若不能,则法式之外与之并行的技术传统应如何归纳?即以图学的、数学的方法,去进一步对《营造法式》若干存在争议认识,或既有研究未曾关注的重要部分,展开系统的梳理和澄清,以此进一步丰富对于中国古代建筑技术史的研究成果,服务于对中世营造技术更为客观、全面认识的需要,其中揭示的若干规律性问题(如昂的斜率控制方法),对于学界未来的研讨或有一定刺激促进之效,对于遗产保护实践及文化特质的展示与阐释工作,亦可提供一定的前期积累。

喻梦哲,西安建筑科技大学建筑学院副教授,毕业于东南大学建筑历史与理论专业,关注美术考古与地域建筑史的交叉领域,近年来主要围绕《营造法式》与华北地区宋金遗构展开比较研究,并致力于探索宋元界画的识读机制与图绘规律,主持相关国家自科、社科基金各一项。

序 言

结合实例释读《营造法式》之类的经典文本,进而建构起对于匠作传统的个人体会,大概是志于治建筑史者必经的学习途径。我国丰富的木构(包括砖石仿木)遗存与流传至今的大量精审细致的绘画、雕塑案例,则为技术史、样式史的深入研究提供了可能。

自梁思成、刘敦桢等第一代建筑学人开拓出中国建筑史研究的基本框架以来,围绕《法式》的文句训释与实例比对工作早已取得丰沛成果,学者们投入大量精力以求更加立体、细微地诠释中国古代建筑的发展历程。从营造学社时期重在引介、“翻译”这部“文法课本”,经陈明达、龙庆忠、傅熹年、徐伯安、郭黛姮、潘谷西、竹岛卓一等前贤多年努力,使得《法式》相关研究呈现出百花齐放的面貌,与律学、力学、美学、材料科学等领域深度融合,成为解释纷繁建筑现象的重要参照。随着视野的不断拓展,新的方法亦层出不穷(如汉字文化圈内不同区域间建构思维的关联比较,建筑考古学观念的确立与年代学、地层学、类型学科学工具的引入,工匠口诀的几何验算……)王其亨、王贵祥、张十庆、钟晓青、徐怡涛、刘畅等学者将建筑史研究推进到新的高度,更难能可贵的是他们视辛苦得来的精测数据为天下公器的无私态度,这直接催生了新一轮的讨论热潮(如肖旻和刘畅先生围绕佛光寺大殿设计规律的争鸣)。

近十余年来,循着国家文物局设定“指南针计划”专项“中国古代建筑与营造科学价值挖掘研究”的机缘,佛光寺、保国寺、稷王庙、镇国寺等著名建筑的测绘书稿得以相继出版发行。与文物管理部门负责编纂的修缮报告不同,此类由高校学者主导的勘察工作更加重视理论探索,在详细论证新技术手段适用性、规范性的同时,更是投入大量精力与篇幅在个案的营造尺复原、各部比例尺度构成关系等涉及设计原理的内容上,真正做到了主动靠近“匠心”。

对于《法式》的研究亦是日趋专深。朱永春先生对文本中疑难概念的考证、乔迅翔老师对宋代工程管理与计功算料的原理总结、成丽老师对文献版本的持续梳理,以及李路珂、陈彤、王南几位老师近年来引人瞩目的工作成果,无不彰显着中国建筑史研究的老树上正在焕发满枝新芽。

笔者在求学东南大学期间有幸受教于朱光亚、张十庆两位教授,虽然资质鲁钝,却幸得先生们信任,参与了保国寺、天宁寺、时思寺等江南宋元建筑的测绘工作,屡受教诲之余,对于古代建筑的设计方法也萌发了极大兴趣。工匠思维的历时性、地域性差异,以及由之诱发的建筑风格区别,自然是值得投身其中的重要题目。《法式》技术本底源自江南的观点,虽然已被多次强调,但其间细节仍有值得继续讨论廓清者,譬如两浙匠风是如何传至汴洛的?《法式》“海行”全国的时空范围与传播路径能否被清晰描绘?如何凝练宋金时期不同匠门间技术差异的根源?基于这些疑惑,也为了以华北案例为镜鉴反思江南传统,笔者受命以晋东南遗构与《法式》的技术关联性为题撰写了博土论文(周淼老师继踵于后,基于唐宋变革论的视角完成了晋中遗构技术系谱的精彩考察),作为江浙宋元建筑研究传统的一声画外旁白。

自入职西安建筑科技大学以后,这种挖掘地域建筑传统的工作任务就变得更为紧迫,吴葱、朱向东、徐怡涛、张宇诸位先生率其团队对河西、晋北、河东、川中建筑遗产本土特征的深入研究促使笔者更多地以区域关联性视角观察关中的木构技术传统,并据之完成了国家自然科学基金青年项目“陕西元代木构建筑区系特征及技术源流研究”的相关工作。通过反复咀嚼消化调研过程中搜集的案例信息,尤其是学习、借鉴学界前贤的经典文章,对于《法式》中的一些内容(尤其是用于示例的制度部分)也产生了少许不成熟的看法,并陆续成文发表。

这其中最为关键的问题,仍是围绕着《法式》的技术根底与流播情况展开。陈明达、祁英涛等先生早已注意到李诫理想主义的“制度规范”与实例做法间千差万别的错位现象,我们既不能神话《法式》,迷信其影响力无远弗届,亦不能忽略它所涵括、反映的多元技术渊源,及其对宋末金初营造实践的积极影响。至于如何认识其与实例间的契合程度,则存在诸多评判标尺,张十庆、徐怡涛先生从样式层面,刘畅先生从数理与构造层面的比较工作各有侧重且同样有效,尤其后者以晋南实例为主撰成的“算法基因”系列文章予笔者以极大的启发。

剥开传统建筑上相互勾连的纷繁表象,成千上万种构件、节点中,总有一些是牵一发而动全身的关窍所在,是能够用来解明整套营造“秘诀”的“活扣”,厘清联动现象背后的主、被动关系,找出最具技术敏感性的“标靶”来示踪整个技术体系的发展脉络,以之为抓手与不同匠作系谱加以比较,如同侦探查案般从诸多蛛丝马迹中搜排出关键线索,是对逻辑思维和空间想象能力的极大考验,也正是技术史研究最富吸引力之处。

中国传统木构建筑的构造逻辑讲求横平竖直,倾斜要素较少,即便坡屋面、上下昂之类做法形成的三角空间,也大多可以套用材栔格网或架道勾股加以解析,本质仍是以代数高宽比例定几何倾侧角度,这当然成为我们观察技术变迁历程的一个重要窗口——斜置构件的定斜原则怎样掺揉进柱梁、铺作的整体权衡中去的?其调配单元与变化机制是怎样形成的?这样的微观考察将昂制、屋架、材份比例等内容有机融合在一起,成为近来学者们释读经典案例精测数据与钩沉《法式》技术系谱的一条有力线索,刘畅与陈彤先生的系列成果可谓其中翘楚。

正是受其启发,笔者试图寻找一种比例构成关系更为简明的昂斜设定模式。在此过程中自然地衍生出两项工作,一是观察唐宋辽金实例中多元的材栔广厚关系,二是比较唐辽与宋金建筑在下昂头尾两端的构造区别,并进一步反思唐、宋技术是否同源的问题,这也促成了从微观(材栔)、中观(昂制)与宏观(构架)层面分别考察案例与《法式》间辩证关系的工作,其目的在于将《法式》重置于其本应所处的纷呈图景之中。受限于学养与篇幅,笔者虽不能真正勾勒出两宋之际多元匠门争流竞渡的热切场景,却仍寄望于揭示出若干有价值的线索,以作引玉之砖。

在学习《法式》的过程中,另一个引发笔者兴趣的问题是对其载录数据的验证与解释。我们知道,举凡跳距、架道、朵当等处数字,多能折成一定的份值区段,既有研究常视为李诫为施工方预留调节余裕的表现。问题在于,在某一区段内可灵活折变,与在该区段内存在最优解(作为增减变化基准的“范式”)之间并不矛盾,《法式》不同篇目内存在大量数据,它们各自的所指是否一样?按传统的理解制图,能否将此节点真实搭建起来?若出现矛盾,是否意味着过往的一些认识存在偏差?作图验证此类数据,无疑是一种简便而直观的方法。为此,笔者选择了两处工作对象:其一是核算转角诸栱、昂份数,澄清其属于实长、心长抑或水平投影长?继而分析这些份数间逐跳递变的数理依据;其二是承继王贵祥先生提出的柱檐比√2假说,验证《法式》语境下,逐级铺作间是否能维系柱高、开间与檐口高度的固有比例关系。这两项工作均是基于“量化”“直观”的思维,对《法式》研究中涉及立面与空间构成的难点问题加以测算,目的是检视文本的数理自洽程度。显然,自洽度越高,则李诫笔下潜藏有“范式”的可能性也越大,不仅制度章节如此,功限、料例部分也有大量内容值得继续推敲,这样的假设与求证工作,结论当然是开放的,无论最终证明与否,相信对于推进技术史研究的持续深入都有所助益。

最后,是在学习过程中对一些基本概念的反思,如关于楼与阁、缠柱造与叉柱造相互关系的思考,关于昂桯、挑斡及“华头子斜置”现象的辨疑,关于“堂”作为一种与殿、厅并行概念的证明……这部分内容最为“异想天开”,争议最大,但也最富趣味。历览前贤,刘敦桢先生研读《法式》,逐页手书大量批注;陈明达先生精研覃思,留下《法式》研究“札记”多篇,至今仍发人深省……前辈学者对于重大史学问题的精辟论断,何尝不是集腋成裘所致?笔者虽学识浅薄,亦不能不见贤思齐,将近年所做的阶段性工作稍加整理,不弃消滴敝帚自珍,结成一册以俟博学君子。

目 录

第一章 《营造法式》之外:唐宋多元技术系统的考察分类

第一节 微观考察:从“材栔组合”到“材份模数制”的发展进程蠡测

一 引言

二 唐宋遗构材栔构成模式的多样性

三 材栔组合是否符合模数定义

四 材份制度突破材栔组合的表现

五 材份模数的成立前提与过渡期特征

六 小结

第二节 微观考察:唐宋木构建筑材栔构成的数理原型与操作方法探赜

一 引言

二 多样性的材广厚表记形式与比例分配方案

三 三种常见比例材的几何原型解析

四 三种常见比例材的操作过程模拟

五 《营造法式》常用份数溯源

六 小结

第三节 中观考察:华北实例的下昂斜角表达方法归类

一 引言

二 下昂斜率的计算依据及其表述方式

三 华北遗构的昂制原型与亚类考察

四 三种常见比例材的下昂斜率调节模式

五 小结

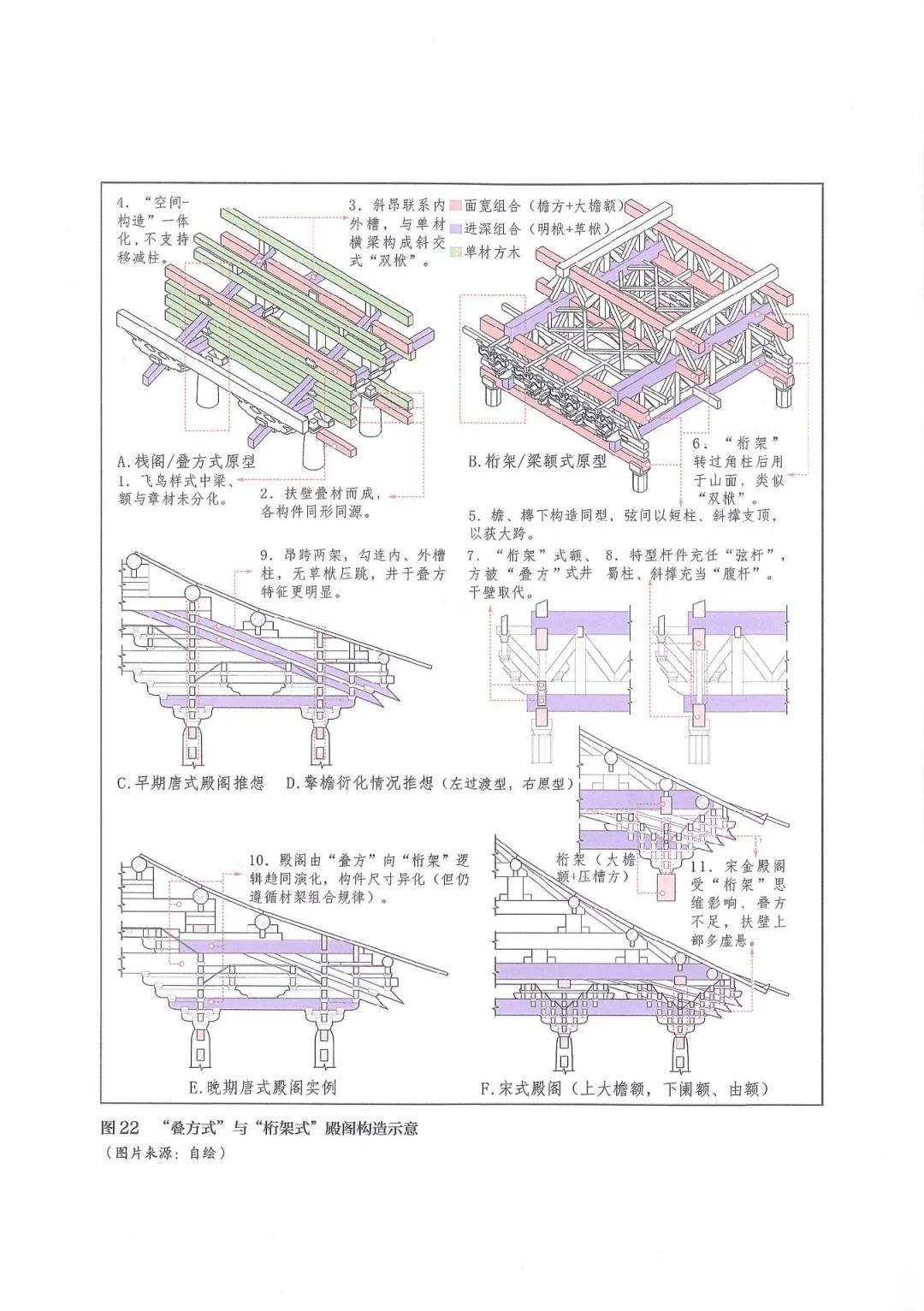

第四节 宏观考察:唐宋殿阁不同祖源溯踪

一 引言

二 唐宋殿阁建构思维差异分析

三 类似“平行弦桁架”的殿阁传统

四 “叠方式”殿阁传统

五 辽金元殿阁的衍化方向

六 小结

第二章 《营造法式》与唐宋实例的“算法”关联:以昂制为线索

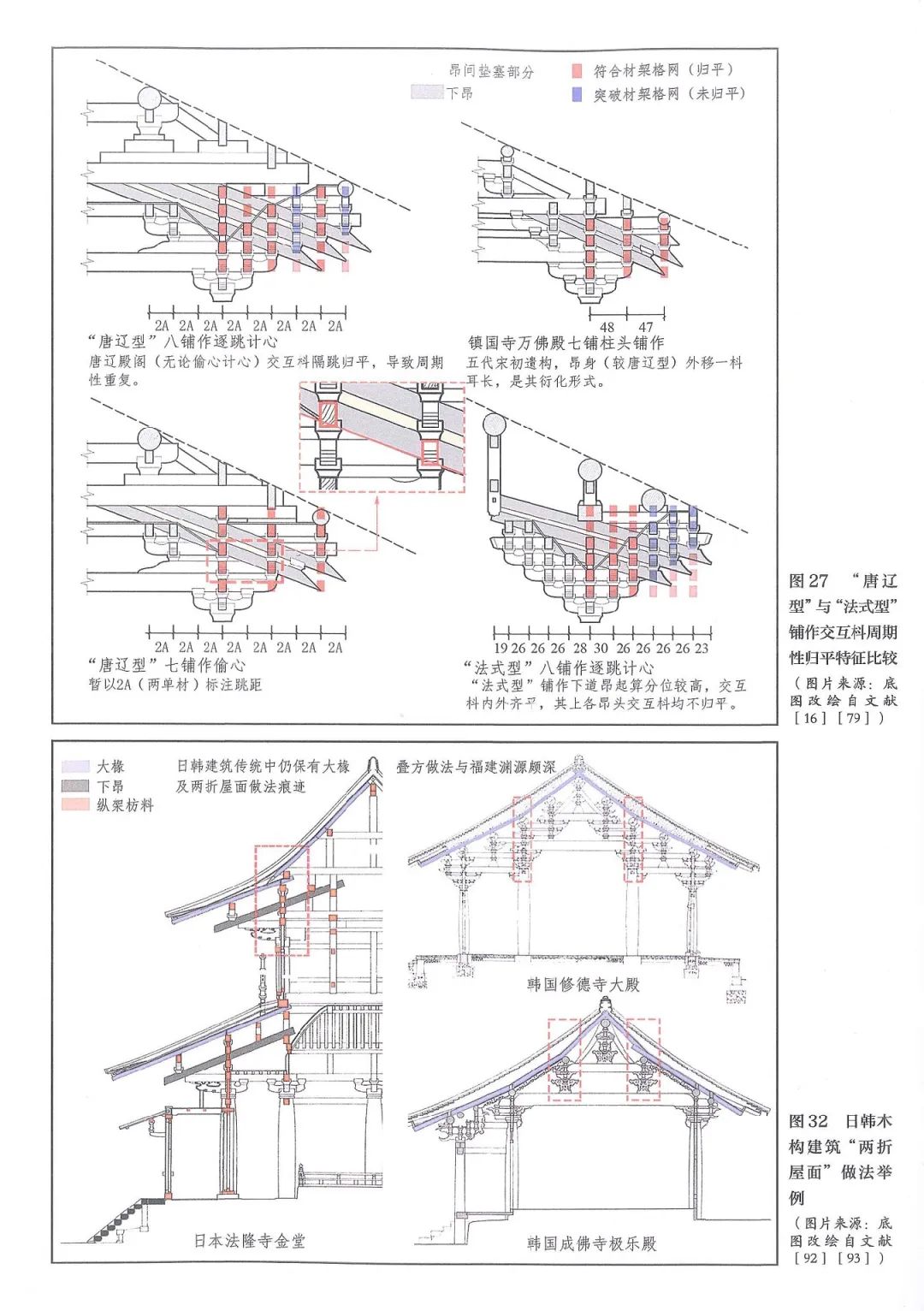

第一节 “唐辽型”铺作下昂的周期性归平特征

一 引言

二 “唐辽型”铺作中控制下昂斜率的关键点位

三 “唐辽型”铺作中昂端交互枓隔跳归平原因分析

四 “唐辽型”昂制溯源

五 “唐辽型”铺作下昂与屋架设计的联动方式

六 小结

第二节 “榆林窟型”铺作复原及其流播图景

一 引言

二 榆林第十六窗铺作形象复原设计

三 复原方案关键问题释疑

四 “榆林窟型”昂制特征分析

五 “榆林窟型”铺作的传播脉络

六 小结

第三节 《营造法式》上、下昂“理想斜率”推算

一 引言

二 下昂“斜率设计”的基本类别与约束条件

三 《营造法式》下昂斜率设计规律蠡测

四 《营造法式》分级表述下昂斜率的内因及其取值模式

五 《营造法式》上昂斜率设定原则推想

六 《营造法式》分级表述上昂斜率的内因分析

七 小结

第四节 《营造法式》“理想用昂斜率”问题析疑

一 引言

二 下昂斜率是否应当被定量地观察

三 下昂斜率是否应当凝固为特定取值

四 是否应当参鉴实例探寻昂制规律

五 里跳上昂的功用与尺度辨疑

六 小结

第三章 《营造法式》载录若干数字特性解析

第一节 《营造法式》转角部分数据解析与构造新探

一 引言

二 《营造法式》转角铺作角内缝数据释读

三 《营造法式》角缝首尾两端构造状况

四 “(門系)头栿”与“夹际柱子”用法及歇山形态差异

第二节 《营造法式》开间、柱高形式比例分析与“白银比”验证

一 引言

二 《营造法式》开间、柱高取值原则的推证方法

三 唐辽建筑与《营造法式》开间、柱高取值算法的异同

四 《营造法式》大木作图样暗示的开间柱高关系

五 小结

第四章 《营造法式》“空间—构造”交互关系考察

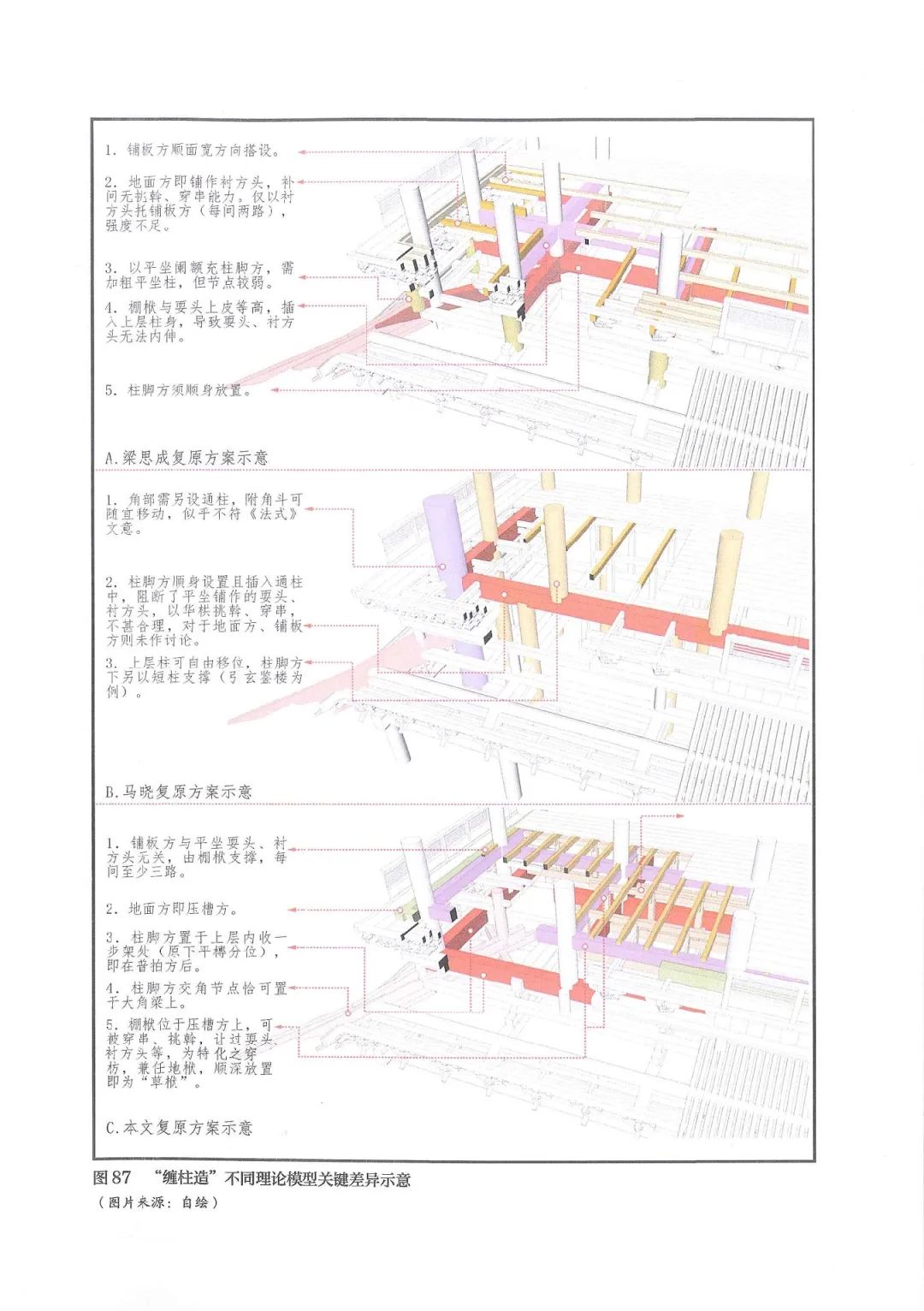

第一节 “缠柱造”复原与“楼—阁”概念辨疑

一 引言

二 “缠柱造”相关名物辨析

三 “楼”“阁”构造异同辨析

四 “缠柱造”复原方案及其证明

五 “缠柱造”做法变迁与“楼”“阁”概念混淆

六 小结

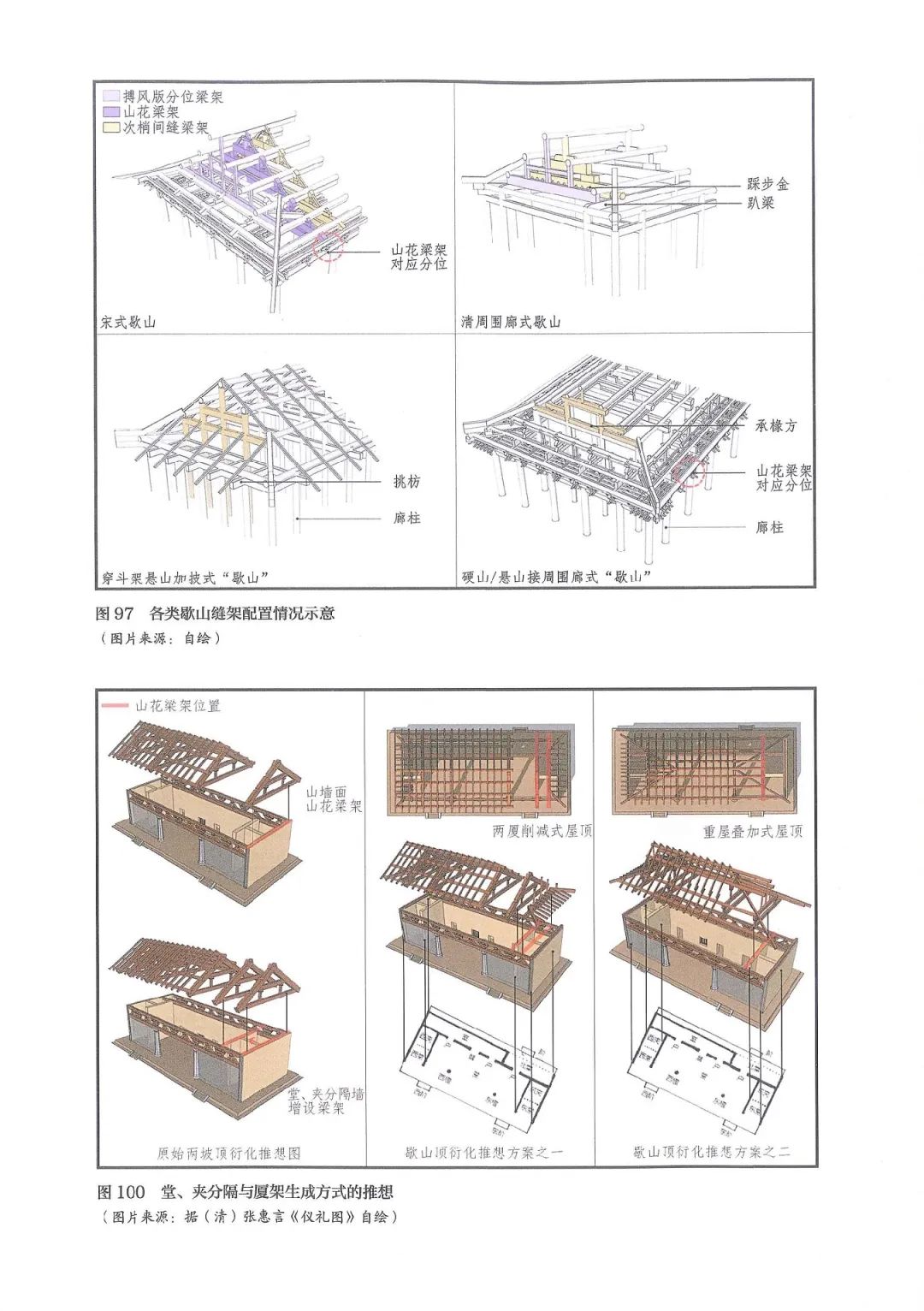

第二节 歇山做法的“真假”判别

一 引言

二 “假歇山”形制分类

三 “假歇山”设计方法解析

四 “假歇山”产生过程溯源

五 小结

第三节 《营造法式》名件称谓所示“方位”意识:以“照壁”为例

一 引言

二 “照壁”一词的歧义表现

三 《营造法式》隔截类构件的定名原则

四 《营选法式》工程术语传统的延续变调

第五章 构件样式视角下的构架发展脉络考察

第一节 华头子“斜置”现象与“昂程”挑斡做法

一 引言

二 《营造法式》语境下“昂桯”与“挑斡”的涵括关系

三 《营造法式》“挑斡”与“上昂”在实例中的衍化情况

四 华头子“斜置”的定义与施用逻辑

五 华头子“斜置”现象溯源及其衍化轨迹觅踪

六 小结

第二节 基于挑斡复原的殿、厅、堂“空间—结构”差异考察

一 引言

二 “上、下昂”并用与“昂桯、挑斡”并用

二 “昂桯挑斡”做法构造复原与算法推析

四 “彻上明造”是否等同于“厅堂”

五 《营造法式》之“堂”具体何指

六 小结

参考文献

后 记

本册书稿为笔者据近年来陆续撰写的技术史类论文删补、校核、重组而成,其中相当部分已被《建筑学报》《建筑师》《建筑史学刊》等杂志刊载、录用。

承蒙西安建筑科技大学建筑学院重视,笔者自入职起即有幸承担建筑史与营造法的本科、研究生理论课程,也参与指导了这些年来建筑学、历史建筑保护工程和风景园林学三个专业的测绘和认知实践,在与同事们、与兄弟院校老师们的互动中受益良多。

近期因主持国家自然科学基金面上项目“宋元界画中建筑形象的识读机制与样式谱系研究”与教育部人文社科基金西部项目“唐宋砖石墓葬及塔幢的仿木技术与设计方法研究”,逐渐开始涉猎建筑史、美术考古与形象史学的交叉领域,工作媒材的转移并未减轻对《营造法式》的研究兴趣,反而成为从外部视角审视自身学习心得的难得机缘,以这部书稿而言,正是前段时间从筛查敦煌壁画中唐至西夏建筑形象的基础工作中,逐步牵引出关于铺作昂制分类的新思考,进而牵连出关于唐辽、宋金建构思维差异的系列比较,可以说是无心插柳之举,但更要归因于对学界前沿成果的持续关注与学习。

2017年起,笔者获得导师资格,研究生们来自五湖四海,学习氛围总体来说也比较自由、热烈,同学们的勤奋也是对笔者的极大鞭策。

本书内容中,有若干章节由笔者指导研究生共同完成,几位同学承担了繁重的计算、建模与出图工作,师生间切磋辩难的场景更是历历在日,这部书稿可以说是我们的共同成果。如与惠盛健合作撰写、发表于《建筑师》杂志的《榆林十六窟壁画楼阁的铺作形制复原及其意义探析》《〈营造法式〉上、下昂斜率取值方法探析》《〈营造法式〉“缠柱造”再探与“楼一阁”概念辨疑》,与周润共同发表于《室内设计与装修》杂志的《从“照壁”的词义转借现象看〈营造法式〉工程术语特征》,与张陆合作发表于《建筑遗产》杂志的《“假歇山”概念溯源及其类型浅析》等,均是如此。随着学生的毕业、流动,在成稿过程中,2020级李超同学、2021级杨晨艺同学也参与了校核、配图工作,在此一并致谢。相信随着阅历的日渐丰富,每一级研究生都将在学习、钻研《营造法式》的过程中有所收获,笔者亦期待与同学们教学相长,不断进步。

在整理书稿的过程中,亦多次翻检前辈们的经典论述,好的文章自然是百读不厌、历久弥新,文字如有生命,诵之如同回到学生时代,每天听闻老师传授课业,正是这些识见卓远的思想精粹,为我们赓续着代代前贤的学问薪火。建筑史的研究事关文化自信与民族复兴,道阻且长,我辈后学尤应时刻奋进,毕竞世间无至善之境,亦无止息之时。

插 图

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨唐宋建筑的多元技术系谱考察:《营造法式》研习拾零

规划问道

规划问道