编者按

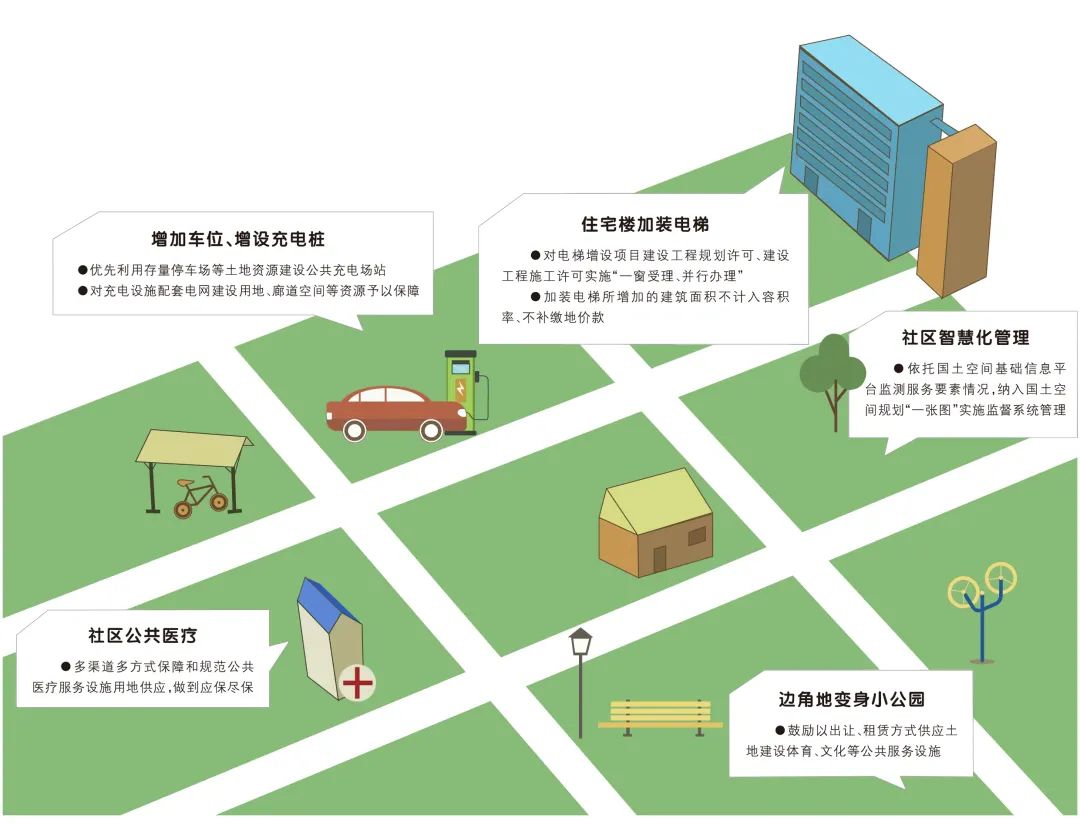

城镇老旧小区改造作为城市有机更新的重要载体,要加大基础设施补短板力度,方能促进人居环境改善和城市品质提升。

老旧小区改造,如何赢得居民的支持,既有“面子”又有“里子”,着实考验着各地自然资源部门的治理水平。面对“众口难调”的改造需求,北京的做法是提供“菜单式”选择,聚民心凝民智,分类解决居民关心的问题。

在老旧小区改造的实践中,常有大家坐一坐、议一议的场景,也正是在尊重居民意愿的基础上,自然资源部门找到了最大公约数、画出了最大同心圆。

劲松桥西北,一栋栋朱红色的老楼围成一个庞大社区。始建于1978年的劲松小区是改革开放后北京第一批成建制的楼房住宅区,也是全市启动老旧小区改造项目后的重点对象。

十余米宽的劲松西街纵贯劲松二区,是居民出入的必经之路。6月25日,记者来此探访,44岁的老小区丝毫不见垂暮之气——人脸识别门禁立在入口处,保安紧盯访客扫码、验证健康宝。走进小区,道路干净整洁,人车分离;绿地规划整齐,翠意盎然。老百姓居家过日子所需的超市、水果店等商业设施一应俱全,理发、维修等生活服务店面开门迎客,日常各类需求不出社区都能“一揽子”搞定。

劲松小区开展居民摄影展 北京市规自委供图

一张拍摄于2018年年初的照片里,劲松二区可不是现今这般儿模样。路面破烂,草坪斑秃,商铺摆在外面的小摊子把人行道占了一半。社区设施普遍老旧,缺乏绿地和文体、停车设施,且没有物业公司管理。行人要和机动车抢道、私家车车主争抢车位,剐蹭事故、矛盾争吵时常发生。

“当时我孩子刚上初中,每天早上6点多就要出门,经常被停在路边的车堵住走不了。最夸张的一次,连打了13个电话才把人叫醒挪车。”以前因为停车位少,居民王先生没少和邻居拌嘴。

与北京很多老旧小区改造一样,近年来劲松社区也陆续开展过抗震加固、外墙保温等改造工程,并由政府聘用第三方负责垃圾清运、停车管理等。但是,政府提供的“兜底”服务,难以满足居民对提升居住品质的需求。

北京市规划和自然资源委员会相关负责人介绍,2018年,劲松一区、二区作为老旧小区改造中的先行试点,由社会机构投入改造,通过后续的物业管理收费、付费服务、政府补贴、商业收费等多种渠道,实现一定期限内投资回报的平衡,形成社会机构对城市老旧社区改造介入的吸引点。这种“劲松模式”经历了3年多的实践,得到了居民、街道、企业的多方认可。

为精准定位居民的需求,劲松街道和企业项目团队通过入户访谈、现场调研、组织座谈、召开评审会等方式,确定改造重点,实现了我的小区“我做主”。

数据显示,居住在劲松一区、二区的居民约3600户,40%是60岁以上的老年人,37%则是在此租房的年轻人。这两类人群的消费需求各有侧重。“中老年人希望增加菜场、食堂等,而年轻人则倾向于健身房、咖啡馆、快递柜等。改造中,根据小区人群和需求配比,分别布局了不同的便民服务业态。”该负责人称。

劲松小区一角 北京市规自委供图

居民的需求“菜单”确定后,如何改造空间成为关键。改造项目将落点放在了闲置用地上:小区209号楼旁边的自行车棚面积约200平方米,常年处于闲置状态。经过改造,车棚北侧出租给了便民商店,为居民提供保姆家政、家电清洗以及配钥匙、换电池等服务。边上的配套用房也粉饰一新,打造成统一风格,吸引了食品企业入驻。在劲松一、二区,共有千余平方米闲置空间以这种方式盘活。在开拓盈利空间的同时,盘活闲置空间还为居民提供了更多的舒适和便利,也为商家带来人流量。

老小区换新貌,老街坊展笑颜。劲松小区华丽转身的过程中,停车管理、安保措施、景观调整、灯光布设、加装电梯等21大类51项民生问题,每一项都由社区居民拍板定夺。曾经多次“抢车位”的王先生也认真填写了规划停车位的问卷调查表。今年,王先生的孩子参加高考,小区特意为他家设置送考爱心停车位。对他来说,一脚油门踩下去,是畅通的送考路,更是舒畅的幸福路。

欢迎投稿

“老旧小区改造”栏目长期征稿。城镇老旧小区是城市有机更新的重要载体,老旧小区改造,如何赢得居民的支持,考验着各地自然资源部门的治理水平。欢迎分享您所在城市老旧小区改造的成果。

投稿邮箱: mnrnews@163.com

邮件名请备注“老旧小区改造”+联系方式

初审:薛亮

审核:程秀娟

审签:赵晓涛

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):北京朝阳:我的小区“我做主” | 老旧小区改造

规划问道

规划问道