1

乡村振兴战略背景下的村庄设计

随着乡村振兴战略的实施,上海的乡村建设正全面开展,打造生机勃勃、充满活力的超大城市美丽乡村,塑造高品质的乡村风貌成为重要议题。在此背景下,上海提出在乡村振兴示范村等重点地区有序开展村庄设计,全面提升综合服务品质和景观风貌水平。

村庄设计是对乡村的详细设计,作为上海乡村规划精细化管理的重要举措,在村域、居民点、重要节点等不同层面,聚焦水、路、田、林、村等村庄要素设计与管控,可有效指导村庄的各项工程设计,并为未来若干年的开发建设提供指引,释放村庄资源价值,优化提升村庄风貌,提升乡村空间品质,对于乡村振兴具有重要意义。

2

沈杨村村庄设计工作的认识

沈杨村具有鲜明的特点,它位于上海外环绿带上,北枕顾村公园,南依蕰藻浜,由此奠定了它的生态特色。村庄内部经济活跃,外来人口众多,而它的周边都是高强度开发的城市化区域,配套完善的公共设施,由此形成了一种“城”与“乡”的“拼贴感”。它的这些特性决定了它在设计思路、工作方法、面临挑战等方面的特殊性。

沈杨村区位图

沈杨村鸟瞰照片

除了现状的复杂性以外,建设目标也并不明确,我们面临政府、集体、个人等多方诉求,工作内容繁重,且涉及管理、决策、规划、建筑、景观、施工、运营的整体要求,这是团队首先要面临的问题。此外,虽然沈杨村属于“城中村”的范畴,但村庄的属性依然尚在,它依然是一个由村民自治的经济体,需要准确把握对村庄“设计的度”,不应该对村庄进行过度设计与过度干预,这也是我们一直对村庄工作抱有一份敬畏的原因。

在深入了解中,我们意识到要保证村庄设计的合理性和可实施性,无法回避国土空间梳理整合这部分内容,这部分工作需要在郊野单元(村庄)规划基础上结合实施进行空间细化与路径优化,需要各级政府、村集体、设计单位、实施单位协力推动,因此协调各个利益主体的诉求的工作势必会贯穿于村庄设计过程,这也是村庄设计将面临的挑战之一。

搭建全主体的沟通及决策平台

工作的顺利开展得益于沈杨村拥有一个务实的领导班子,在整个过程中发挥了组织、协调、参与设计和建设施工等任务。在我们介入村庄设计工作前,村庄的基础设施建设、河道整治工作已经基本完成,乡村建设已经取得了一定的成就,但前期的工作也遗留了一些问题,需要通过本次工作予以解决。但对于示范的高要求和对于验收的短周期使得建设实施无法面面俱到,然而村庄的提升是长期动态变化的过程,通过内生动力推动的更新才能让村庄更具备生命力。这也是我们设计的初衷以及后续不断跟进维护的原因所在,我们希望看到在某个生命阶段周期内村庄的成长过程,希望通过设计师的专业知识真正为村庄谋福利。

3

“打破藩篱”的村庄设计实践

沈杨村的特殊性决定了我们所面临的挑战的特殊性,在村庄设计、建设、管理的过程中,存在各类有形和无形的“藩篱“,我们把本次的村庄设计工作称之为“打破藩篱”的过程。通过多专业协同,增强城乡之间的联系,优化村庄内部空间体验,推动决策、管理、设计、施工一体化,构筑沈杨村新的物质空间和内在组织秩序。

3.1

城乡的藩篱

沈杨村位于城市中,但却属于城镇集中建设区以外,通过城乡法定边界、土地产权属性界定了沈杨村在空间风貌、配套标准、建设强度、管理维护等方面与城市的差距,造成了乡村地区普遍的基础设计建设标准低、公共服务设施配套不齐全等问题,形成了城乡之间的物质“藩篱”。同时,村民也存在对自身身份的认同缺失,“我是农民,农村就是农村的样子”是他们对村庄的固有观念,这也是乡村工作前期需要“破冰”的关键点。首先需要建立一种“乡村也可以让生活更美好”的共同认知,充分调动村民作为乡村主体的积极性,保障设计及建设工作的顺利开展。

首先村庄在设施服务水平上的差距随处可见。例如,村主路顾陈路是沈杨村重要的交通性道路,现状作为乡道,路面宽度为6米,没有敷设人行道断面。然而它却是村委会、菜市场、村民活动中心等公共功能集中的道路,同时承担了大量通过性城市交通,对村庄造成了严重的切割。此外,公共服务设施也存在供需不匹配的问题,需要通过本次规划去完善相应的设施。

我们在设计中结合上位规划,考虑了远期顾陈路拓展为市政道路的需求,同时近期通过顾陈路沿路街角空间的拓宽设计,解决当下的人行空间需求。在配套服务方面,设计方案在现有标准的基础上,通过用地兼容和混合设置的形式,满足居民对多元的公共服务设施的需求。

顾陈路改造前后对比

值得一提的是,城乡这种差异需要在统筹中去不断缩小,但我们期望“缩小差距”的同时不能“没有差异”。上海的乡村作为“超大城市的稀缺资源”,它的价值在于和城市的不同,在于大都市密集地区的田园野趣,因此在建设中仍然需要保持村庄环境的自然和野性。例如沈杨村河道沿岸的狗尾草在自然生长状态下野趣十足,但是在我们设计的过程中被修剪掉了,露出了原始土石驳岸,拟重新进行景观种植。实际上对村庄的这种人工景观的干预方式并不可取。我们在村庄设计的过程中都是充分尊重了河道、树林的自然生长状态以及内在的生态微系统,让村庄的自然属性在人工城市景观中发挥最大的价值。

运用低干预理念保留乡村自然野趣

3.2

设计的藩篱

由于市场标准和规则机制尚不成熟,村庄设计工作通常会呈现良莠不齐的局面,由建筑、景观或者策划公司来承担设计工作,固然有一定的优势,然而在国土空间背景下,村庄设计要涉及的不仅仅是设计工作,还需要面对策划、全域国土整治、运营管理等方面的内容,传统的单一的建筑、规划、景观团队已无法有效应对乡村工作的需求,需要各类专业的有效配合。在沈杨村的实践中,我们利用同济大学的平台优势,联合同济规划院及建筑设计院,融合规划、景观、建筑专业,并构建总规划师、专业负责人的“嵌套式专业协同”工作机制,形成一个全程陪伴式服务陪伴式乡建团队。在设计过程中,既充分发挥各专业的专长,同时又并非各专业工作的简单拼接,而是统筹融合参与前期策划、国土空间梳理优化、水田路林村全要素设计、近期建设内容的更新改造、建设施工、后期维护等工作,是一次从规划策划到落地实施,兼顾设计师的主观情怀和村民的真实诉求的一次村庄实践。

全过程陪伴式乡建团队

3.3

空间的藩篱

沈杨村在前期建设工作中建了许多围墙,在村庄企业、村民院落、生态空间与主要的人行空间之间形成一道道人为的物理隔离。比如顾陈路上的围墙,把沿路村民的院子藏在了墙内,还造成顾陈路步行空间非常局促,人行流线和过境车流的流线重合带来安全隐患。围墙式的建设方式造成了公共街道活力丧失,也让消极的空间更为消极。

本次将围墙进行了拆除与利用。首先是对顾陈路沿线紧贴村民住宅的围墙、围合村庄生态空间的围墙进行拆除,将顾陈路墙内的院落空间共享给村民,也从局部拓宽了顾陈路的人行空间,增加了游憩体验。同时将被原本围合起来的大片生态绿地破墙开放,并进行重新设计、种植,营造服务于周边城市居民的田园野趣。

拆除围墙前后效果对比

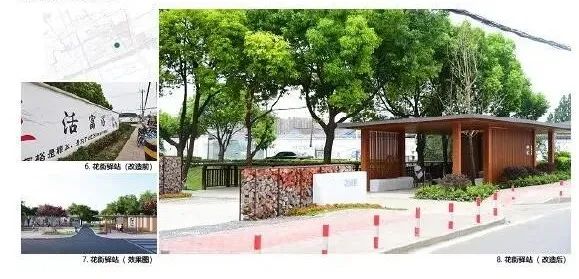

然而我们对待围墙的方式并非全部拆除,局部保留并塑造“残留感”,展现村庄发展过程中的时代印记。针对围合企业界面的围墙,则进行墙面设计,美化提升,作为宣扬村庄党建、文化、村规民约的文化景墙。此外,考虑到村庄建设的经济性,我们将围墙拆除后的红砖全部进行了回收利用,用作石笼、景墙、休憩座椅,最大化节约建设材料,同时弘扬了循环低碳的理念。

局部利用现状水泥围墙进行改造,结合花卉种植,形成特色景观小品

通过破除空间上的“藩篱”,增加了村民日常的活动空间和交流场所,以低成本投入最大化提升了村庄的物质空间环境品质和生活宜居度,也为村民的生活方式带来了看得见的改变。

“林荫花台”改造前后对比

“衫林景巷”改造前后对比照片

3.4

建设与管理的藩篱

在设计与建设过程中,我们并非建立的是传统的甲方乙方的关系,而是和管理部门、村集体、施工单位协同工作的“新乡村共同体”,把公众参与的水平上升到了共同参与层面。在这个过程中,市级、区级、镇管理部门给予指导和建议,设计团队则把自己变成村民,和施工队、村民一起进行设计、施工。在介入工作的初期,由于上一轮建设修建了不少围墙导致村民对设计工作抱有抵触情绪,后来我们通过村民大会详细讲解设计方案,鼓励大家踊跃提意见。随着施工过程的推进,村民的态度经历了从怀疑、到逐渐接受、迫切期待、积极参与建设的转变,打破了设计师与村民之间无形的围墙并逐步建立信任。通过调动了村民的能动性,也提升了村民的集体归属感和对村庄建设的责任意识,为长远的村庄高效治理注入可持续的力量。

设计团队与村委会、村民、施工队、有关政府部门等一同构成的“新乡村共同体”

我们以同济大学的名义建设了一个科普菜园,最初只是想把闲置的土地利用起来,做成一个示范点,后来村民主动提出替我们维护菜园,成熟的蔬菜大家共享,这样也形成了社会各界和村民之间的一种长久的联结机制,也是一种陪伴式设计与新乡村共同体的体现。

与村民共建的科普菜园

与村民共计共建也是设计师的一次职业“觉知”过程。我们将工作下沉,真正了解到村民的诉求,让设计团队意识到通过设计师的手,通过房前屋后一点点的改变,可以真正地让乡村生活更美好。

村民在设计过程前后态度对比

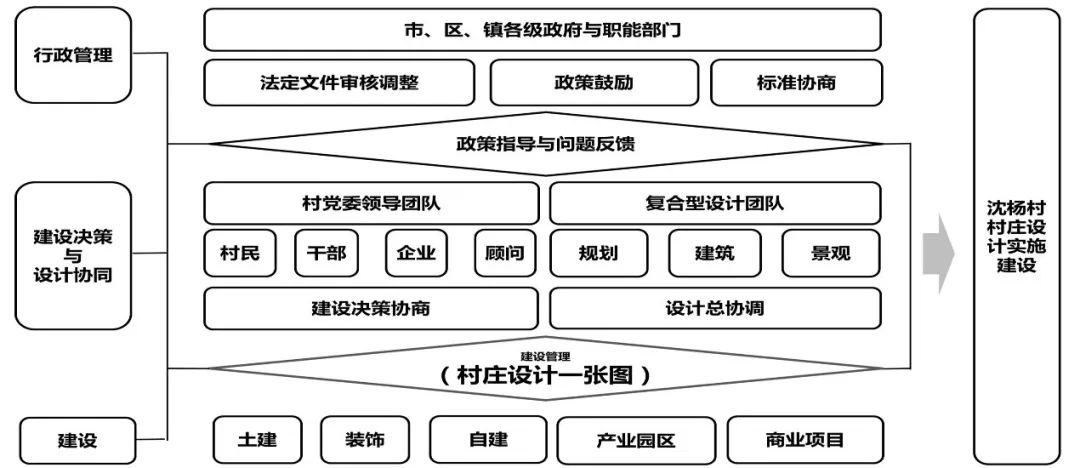

回顾整个设计过程,我们意识到,村庄设计也一定程度上带动了组织机制重构。仅仅以村委会为单一诉求主体进行的村庄建设可能会涉及许多关系问题,比如整体性与阶段性的关系,长远目标和现实诉求的关系,法规政策与建设实施的关系等,只有通过决策、管理、设计、施工的协同联动才能处理好上述关系。本次设计中设计团队发挥了沟通桥梁的角色,通过村庄设计整合了市规自局、区规自局、镇、村委会以及村民多方利益主体,力求一个能满足多方诉求的设计方案。其中,市规自局对村庄设计成果和建设实施效果总把关,统筹成果的规范性、方案的实用性以及村庄之间标准的统一性,同时又希望各个村庄在方案编制上能有创新、出亮点。区规自局则提供政策指导服务,对设计方案的合理性、施工验收、专家评审等方面给予支持,也对村庄各项建设的合法合规作出底线要求。由于建制镇是郊野单元编制的空间单元,这里面还涉及一些区域设施的协调布局,因此镇一级政府发挥统筹平衡作用,对村庄设计中用地的优化调整给予支持和建议。村委会则承担组织协调工作并参与方案设计,在建设施工过程中与村民沟通,协调村民之间的利益争端等工作。这其中任何一方的能量的发挥都影响到设计方案是否能满足大多数的需求并具有可实施性,因而村庄设计更广泛的意义是搭建了一个沟通协调的平台,破除各方面的交流壁垒,避免了信息不对称造成的程序性失控。

4

本次村庄设计的体会

本次村庄设计是一次“全域全要素全流程”的村庄在地实践,涉及政策法规要求、国土整治、更新设计、村民参与、村庄治理等各类要求,是回应村民对美好生活的需求以及践行设计师初心使命的一次全新尝试。

4.1

全域要素统筹优化与管理

村庄设计不是简单的在郊野单元(村庄)规划的基础上进行的深化设计,而是立足于现状问题和发展目标,在对土地、生态、农业等资源进行优化统筹的基础上,进行的一次契合村庄发展实际需求的行动路径设计。和城市相比,村庄具有参与主体的广泛性、运营管理的复杂性以及发展建设的诸多不确定性,因此对村庄来说,行动路径比蓝图描绘更加重要。而这要依赖于明确的全要素资源本底,需要首先解决村庄的权属不明、管理边界不清以及各类用地合法合规问题。随着设计工作的推进,我们认识到村庄设计与郊野单元规划工作是相互支撑、相互反馈的关系,由于村庄设计思考维度更深,涉及内容更接近村庄实际,使得通过自下而上优化调整郊野单元规划成为了可能。

沈杨村村庄设计鸟瞰图

4.2

全方位空间价值提升

在设计过程中,我们要兼顾乡村的经济价值、生态价值和美学价值。沈杨村的区位决定了它在经济价值上比同批其他示范村更为明显。因此在全域土地优化过程中,我们首先要考虑如何使有限的建设用地资源发挥最大化的价值,将空间布局与产业策划、近期拟引进项目结合起来,将村民增收的需求和设计导向结合起来,整体提升村庄的经济潜力。

生态价值在沈杨村是最容易被忽视的方面,由于它是“城中村”,就很容易被采用城市化的手段进行人工化设计,忽视了自然野趣才是乡村的固有特征。我们也呼吁对于乡村的自然环境应该以低干预的态度进行优化,保留乡村的本色。

美学价值很大程度上是村民自身身份认同感的重要方面,村民认为“村庄就该有村庄的样子”,其实是反映了他们对于村庄的固有认知,即村庄本身就应该次于城市。而我们立足于村民的需求和村庄的特色,运用契合乡村的设计手段,让村庄的人居环境品质和景观风貌焕然一新,也是在通过一点一滴的改变转变提升村民对于自身生活环境的认同度。需要强调的是,设计师切忌用城市美学生搬硬套到村庄建设中来,许多针对城市的设计手法既不便于村民的生活习惯,也不利于后期的维护,村庄的美在于自然美、野性美。

沈杨村林荫风光

4.3

全流程村庄建设实施

通过要素梳理整合与优化、村庄全要素设计、近期实施性设计、建设实施、郊野单元调整修编一系列的工作,实现各利益共同体的共同目标,村庄治理则贯穿于各个环节中。顺利推动本次工作的前提是设计一个村庄设计与实施管理平台,以及一套切实可行的沟通协调机制,这其中每一部分内容都必不可少,每一个主体都发挥着至关重要的作用。

作者介绍

江浩波 上海同济城市规划设计研究院有限公司 院长助理 城市设计研究院副院长

相关链接:乡村规划师蹲点3个月给上海农村带来了什么?

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):“打破藩篱”沈杨村乡村振兴示范村规划设计实践

规划问道

规划问道