本文为中国城市规划设计研究院名城所杜莹在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

我国历史文化保护的历程

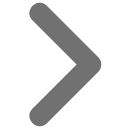

我国早在上世纪60年代就开始公布文物保护单位的名录。1982年,国务院公布了第一批国家历史文化名城,正式建立历史文化名城保护制度,标志着从个体保护走向整体保护,因此这一年被视为历史文化保护的一个里程碑。2014年,大运河、丝绸之路列入世界遗产。此后几年,国家层面陆续提出要建设长征、大运河、黄河等国家文化公园,这反映了区域性的线性文化遗产保护越来越受到重视。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(以下简称《意见》),从顶层设计出发,开创全国一盘棋的保护传承新格局。

建立城乡历史文化保护传承体系

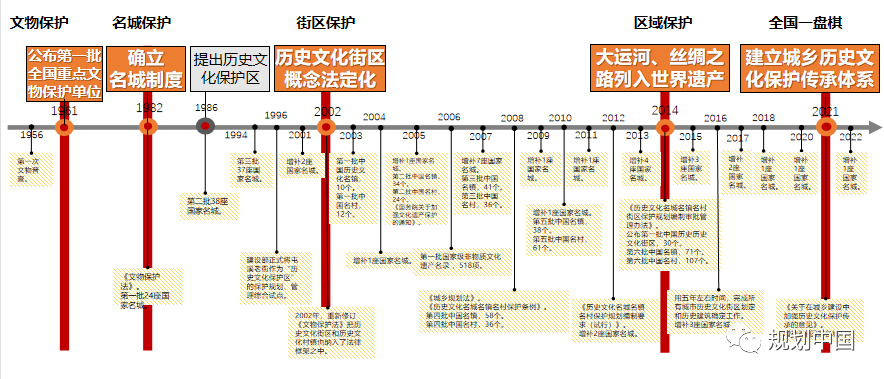

《意见》提出,要建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系。与既有的保护方法和理念相比,从以下几个方面提出了更深入的要求:

第一,以价值为导向彰显文化自信。习近平总书记指出,文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。历史文化的保护传承首先就是要建立价值体系,在城乡建设中树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,弘扬和发展中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,从而彰显中华民族的文化自信。

第二,延伸遗产认知的时间轴。在中华文明五千年历史的基础上,强调近现代历史文化遗产和当代重要建设成果的保护,体现中华民族绵延不断、延续至今并且发扬光大的特征。

第三,拓展保护传承空间范围和对象类型。城乡历史文化保护传承体系是以具有保护意义、承载不同历史时期文化价值的城市、村镇等复合型、活态遗产为主体和依托,保护对象主要包括历史文化名城、名镇、名村(传统村落)、街区和不可移动文物、历史建筑、历史地段与工业遗产、农业文化遗产、灌溉工程遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产等保护传承共同构成的有机整体。保护名录要覆盖所有的市县,而不仅仅是历史文化名城所在的城市。要在全国范围内实现空间全覆盖、要素全囊括,以体现文化载体的多样性和广泛性。

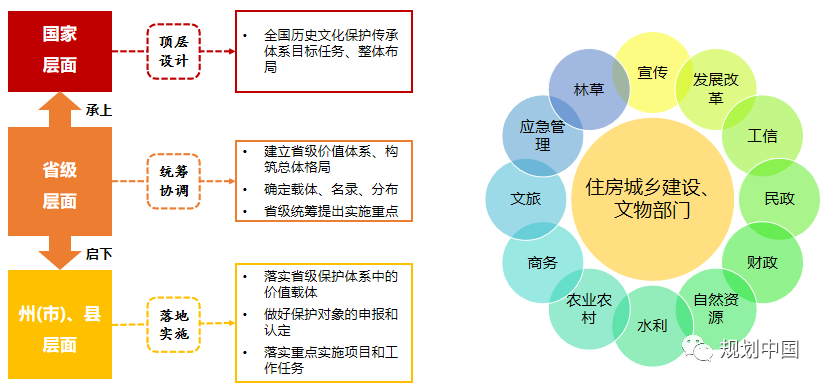

第四,分级落实管理层级和重点任务。在常规的规划体系中,一直都包含从全国到省、到城市等多个层次,但以往的保护规划往往聚焦于名城、名镇,以及街区、文物这些个体,而对更高层次的统筹却长期缺位,这就带来了一些问题。一是保护工作主动性参差不齐,各类名录认定以“自下而上”的申报为主,缺乏国家、省级层面的整体谋划、顶层设计及自上而下的统筹保护,部分县市对保护的认识不到位、重视性不足,出现历史文化遗产遭到破坏的情况。二是保护传承的系统性不足,注重对单个对象的保护,对城乡整体聚落格局、跨区域跨省市的文化线路等遗产保护存在机制上的障碍,没有建立起区域协同的保护体系。三是保护实施传导不够到位,历史文化遗产数量多,保护传承工作涉及范围广,在保护实施的资金和力量有限的情况下,由于认识的偏差,一些历史文化价值高、保护紧迫性强的对象未能得到优先保护和利用。

因此,城乡历史文化保护传承体系应实现国、省、市县三级联动、上下贯通。在全国层面,制定保护传承的政策总纲,侧重战略性;在省级层面,深化全国纲要的要求,指导市县实施,侧重协调性;在市县层面,则落实各类对象的保护要求,侧重实施性。

省级城乡历史文化保护传承体系规划的探索

——以云南省为例

在国、省、市县三级城乡历史文化保护传承体系中,省级体系具有承上启下的重要作用。此次《云南省城乡历史文化保护传承体系规划》是住房城乡建设部指定的省级体系试点工作之一。规划从价值研究出发,以大历史观铸牢中华民族共同体,全景展现云南在中华文明发展及世界文明交往中的重要意义,进而提出云南省城乡历史文化保护传承的策略与路径。

1. 云南的历史文化价值研究

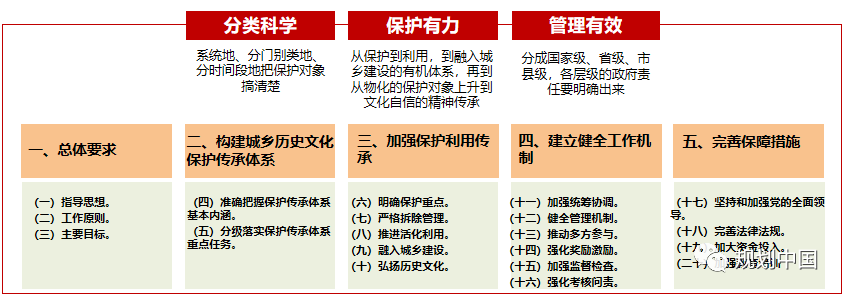

进行价值研究,是确定保护什么和为什么保护的前提,比如在申报世界文化遗产时,突出普遍价值的论述就是核心内容之一,重点是要强调对于人类文明发展或自然演化的影响。

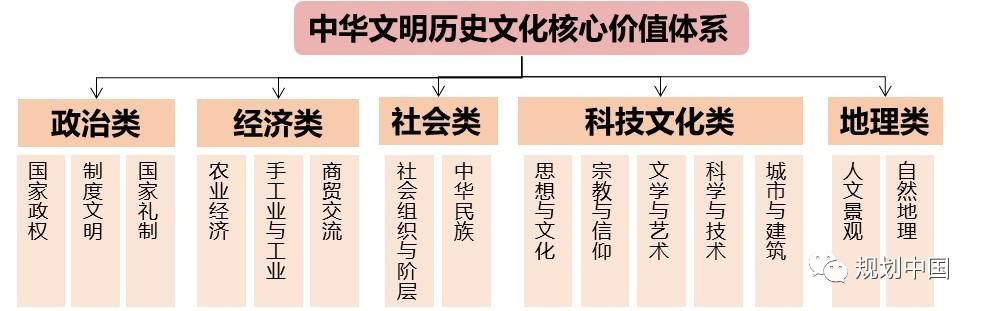

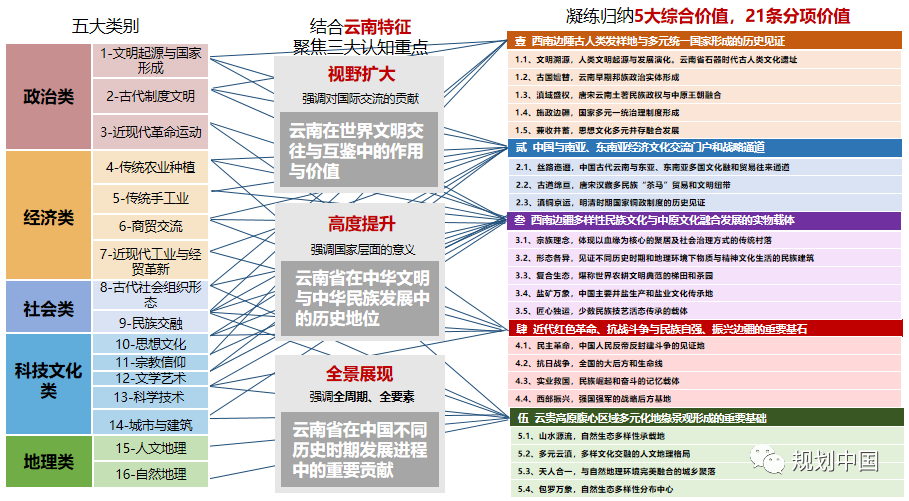

全国城乡历史文化保护传承体系的研究中提出,要从政治、经济、社会、科技文化、地理五大类别出发,阐述保护对象对中华文明的贡献。

云南地处我国西南边陲,地理位置重要,地形地貌复杂,人口大部分聚集在由地形分割而成的一个个坝子上,从而演化出多样的民族和文化,既有内生形成的,也有受到外来的藏、汉、印度等文化影响形成的,在中华大家庭中具有独特性。

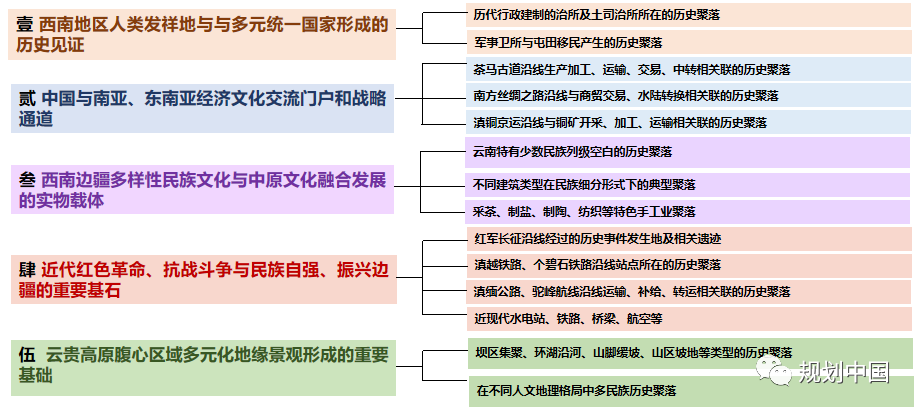

本次规划综合政治、经济、社会、科技文化、地理五大类别价值框架,聚焦三大认知重点,探索了突出云南自身特征的价值研究方法,共凝练归纳出五大综合价值和21条分项价值。

认知重点一:云南在世界文明交往与互鉴中的作用与价值

早在两千多年前,云南就以其独特的地理区位成为了从中国通往南亚、东南亚经济文化交流的重要门户和走廊,连接了中华文明和古印度文明,并通过陆海通道进一步通向欧洲大陆。重要的经济贸易通道有南方丝绸之路和茶马古道等。南方丝绸之路始于先秦、盛于汉唐,纵贯川滇两省,历经千百年变迁,逐渐形成以大理为中心,西北方向连通吐蕃,内接中原,外通东南亚、南亚诸国,是一条连接亚欧的古老贸易交通线,与西北丝绸之路、海上丝绸之路同为连接东方与西方之间交通贸易和文化交流的主要纽带。茶马古道始于唐、兴盛于宋明、迄于清代,是西南地区以茶叶和马匹为主要交易内容、以马帮为主要运输工具的商品贸易通道的集合,沟通了内地农业地区和边疆游牧地区之间的贸易往来,也促进了中国对外经济文化交流和文明传播。

茶马古道鲁史段(凤庆县)

茶马古道的马蹄印(巍山县)

认知重点二:云南在中华文明与中华民族发展中的历史地位

从人类起源上看,距今170万年前的云南元谋猿人,是迄今为止发现的中国和亚洲最早人类之一,有力地挑战了人类起源非洲中心论这一学说,为人类起源与发展多元中心论提供了强有力的科学支持。

夏、商时期,云南属九州之梁州。殷周时期,被称为“百濮之国”。公元前3世纪,楚国大将庄蹻进入滇池地区,建立滇国。秦代修“五尺道”,在云南派官“置吏”,标志着中央王朝对云南正式统治的开始。西汉武帝时期,开发西南夷,设益州郡。东汉对云南的统治进一步深入,中国在云南西部地区的疆域已大体奠定。唐至宋,南诏国、大理国相继崛起,以洱海为中心统治云南一带长达500余年。元代,建立云南行省,云南完全纳入了元朝的统一治理范围。明清时期,云南采取流官与土司并立的制度,行政区划逐渐稳定。可以看出,当中央政权强大时,四方臣服,政令通达,而中央政权衰落时,则出现地方割据,体现了“天下大势,分久必合,合久必分”的历史发展趋势,也反映了多元一体的大一统国家形成、发展和巩固的历程。历代中央王朝不断通过制度强化对西南少数民族地区经略管理,实现国家统一治理目标。以各地文庙为代表的云南儒学教育建筑,促进了云南与中原的文化交融,推动了云南儒家思想文化的发展。

认知重点三:云南省在中国近现代历史发展进程中的重要贡献

除了灿烂的古代文明外,云南在近现代时期的作用和地位也非常突出。云南是率先响应辛亥革命的地区之一,1911年10月30日昆明举行武装起义,推翻了满清王朝在云南的统治;云南也是护国运动的首义地,推翻了袁世凯延续封建帝制的图谋;云南还是红军长征经过的重要省份之一,取得了战略转移的决定性胜利。抗日战争时期,云南是全国的大后方和生命线。滇缅公路是抗战期间连接云南与国际的重要通道,为中国抗日战争取得胜利提供重要保障;滇越铁路作为中国西南地区的第一条铁路,在抗战期间成为南方的重要运输通道,力保运输物资的“大动脉”;驼峰航线是二战时期中国和盟军一条主要的空中通道。

云南陆军讲武堂

滇越铁路建水车站

本次规划以价值为脉络梳理相应的载体并进行空间落位,形成云南历史文化价值体系载体库,为确定保护对象和重点提供了依据。

云南历史文化名城价值体系载体库

2. 策略与路径

策略一:完善保护名录和保护重点内容

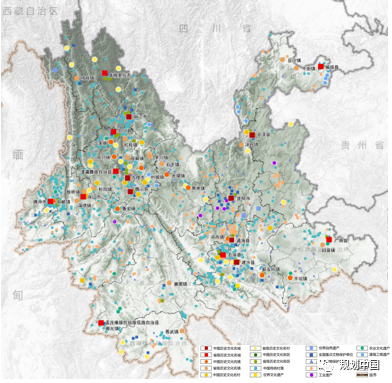

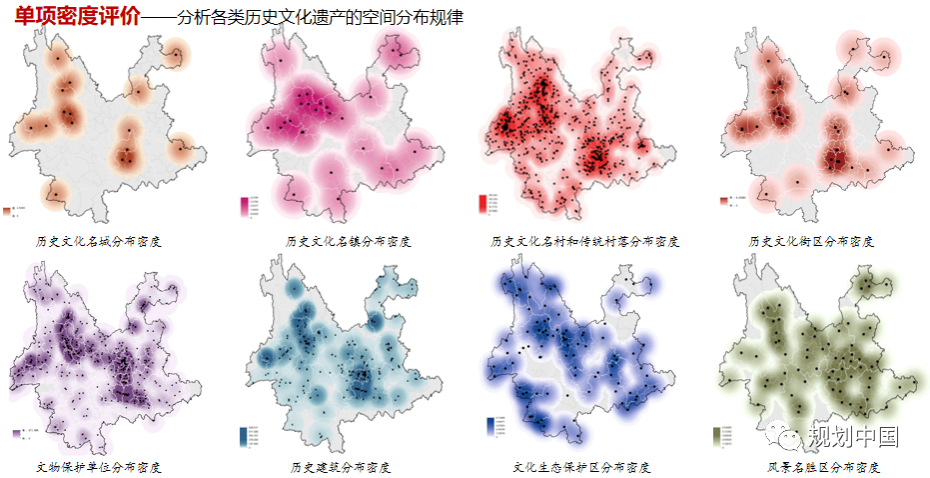

按照《意见》要求,全面梳理汇总云南省的历史文化名城、名镇、名村、中国传统村落、历史文化街区以及世界遗产、文保单位、历史建筑、工业遗产、农业文化遗产、非物质文化等,还增加了文化线路等复合型遗产。

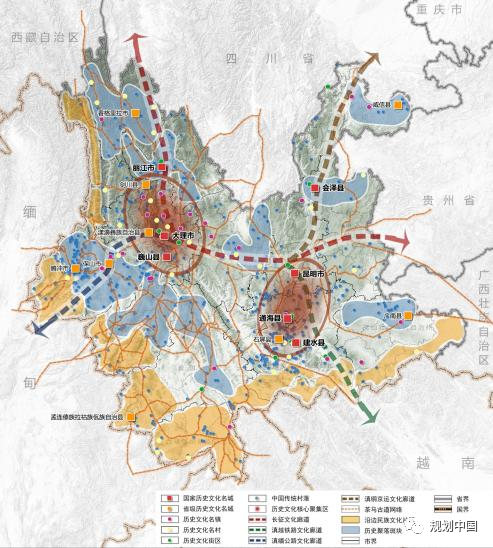

云南省历史文化遗产分布图

对各个保护对象所能体现和支撑的云南省价值特征进行分析,实现省-名城-名镇名村价值传导,进一步明确各类载体支撑省域价值的方向,从而实现对全省的名城、名镇、名村的指导以及从省级到市县层面的传导。以昆明市为例,从对全国及云南省的价值支撑性出发,下一步昆明历史文化名城的价值特色及载体挖掘方向应聚焦以下几个方面:一是世界反法西斯斗争过程中的重要贡献,二是西南地区近代城市发展与对外开放的历史进程,三是多民族和谐共存、繁荣发展的中国样本,四是山水城、田坝村和谐共生的聚落格局。

除已有名录外,规划以价值为导向,评估了现有载体缺口,提出14个重点调查的方向,进一步筛选潜在的文化遗产,挖掘潜在名录。结合深入的调查研究,提出了建议申报国家级以及建议列入省级名录的名城、名镇、名村、传统村落和历史文化街区。这些建议名录的提出为下一步工作指明了方向,制定分阶段的指标,省级主管部门可以以此为依据督查各地方是否按时完成指标。

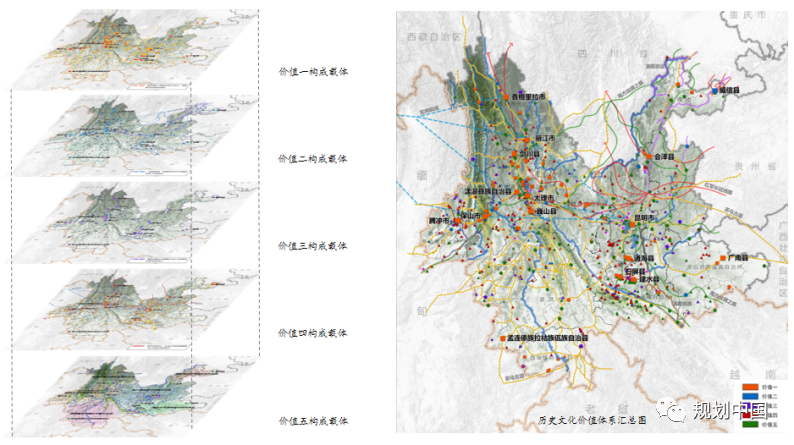

策略二:构建云南省历史文化空间格局

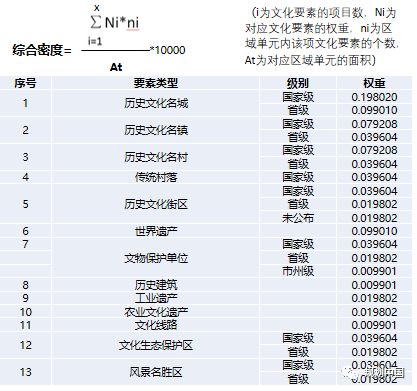

规划在本底梳理和要素空间落位的基础上,通过定量评价和定性校核,确定了历史文化富集区域的位置和范围,并提出相应的管控和发展引导的要求。

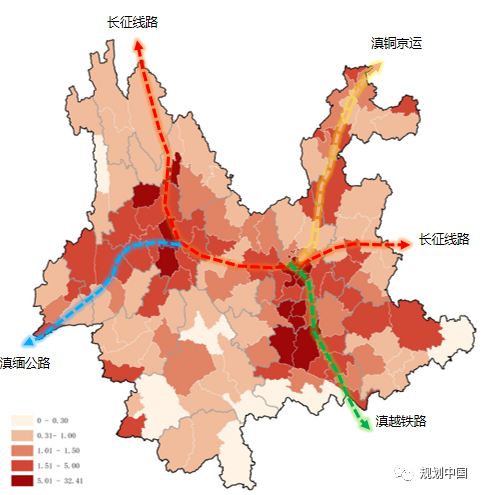

对各级各类要素赋值,综合评价区域单元的资源密集度和文化魅力值,筛选出资源密集、特色明显的区域,主要包含两大板块,以及沿主要的文化线路分布的区域,为构筑保护空间格局提供重要支撑和依据。

以此为基础,规划提出构建“两核发挥核心引领、四廊串联文化高地、一网汇聚展示节点、多片彰显民族特色,多斑块联动促进发展”的总体空间格局。

两核,即历史聚落分布最为密集,当前已形成历史文化名城名镇名村集群式保护发展态势的两大历史文化核心聚集区。以大理、巍山、剑川、漾濞为中心的滇西历史文化聚集区为例,该区域集中了100多座历史城镇村,是历史上南诏和大理的都城所在地,同时也是多条文化线路的汇聚之地,体现了茶马商贸文化、古国文化和红色文化等。规划提出,充分发挥两大核心区域历史资源富集优势和辐射带动作用,形成云南历史文化名城体系的支撑极核,引领全省历史文化名城名镇名村保护示范和系统展示。

四廊,即滇越铁路文化廊道、滇缅公路文化廊道、滇铜京运文化廊道、长征文化廊道等四条文化廊道,主要体现了云南作为经济商贸方面的价值以及红色文化特色。规划提出,要突出线性文化遗产的统筹和串联,选择具有代表性的局部示范段重点展示,融入国家文化公园建设。同时,加强相关的基础设施和服务设施建设,促进沿线各城镇、乡村的文化交流和经济产业发展。

一网,即茶马古道和南方丝绸之路依托的历代官方驿道和民间商道系统的集合,见证了中国古代云南与多国、多地域、多民族的文化融和、贸易往来历程。以茶马古道网络为载体,形成多条旅游线路,串联驿道、驿站、古桥、古树、古庙等遗存、相关历史聚落及自然景观。沿线村镇引入非物质文化遗产的传承展示空间以及多类型文体休闲活动,带动乡村振兴。

多片,即沿边境线分布的多个民族文化片区。这里是中国少数民族与境外人民及其文化进行交流碰撞融汇的地带,见证了历代民族的生产生活方式以及共同开发边疆、捍卫边疆的历史。重点是保护少数民族生活的城镇村、具有民族特色的历史文化空间、他们生产生活的环境以及各种民俗文化和民族技艺,提升基础设施支撑能力,在留下每个民族聚落遗产基因样本的同时,促进边疆地区的经济社会发展。

多斑块,即历史聚落分布密集的斑块,是历史文化名城、名镇、名村和传统村落分布集中,地理单元完整、文化特色突出、保存的遗产品类和数量非常丰富的区域。在保护的基础上,形成多个特色鲜明、错位互补的地域文化展示空间,并以其中的名城名镇为支点,推动区域文化品牌的创立和相关产业的发展。

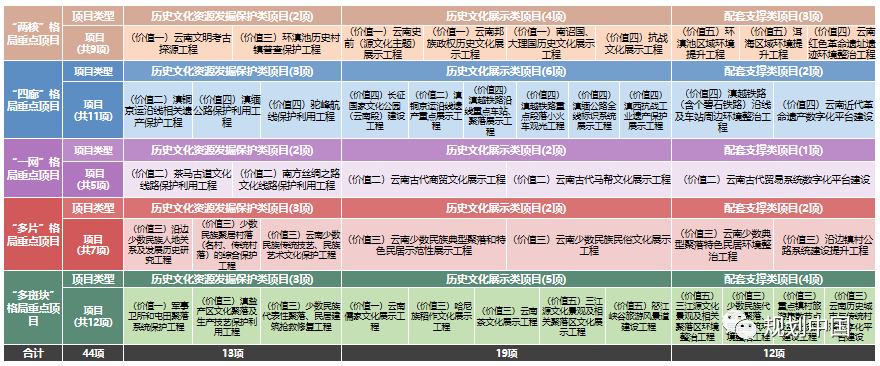

策略三:落实省域保护传承重点实施工作任务

围绕省域历史文化总体空间格局,建立彰显云南历史文化价值特征的保护展示体系,制定重点项目清单,实现在城乡建设中的项目实施落地。

以“多片”格局重点项目为例,突出少数民族与境外人民及其文化进行交流碰撞融汇地带的整体格局与价值内涵,充分彰显不同民族特色文化与习俗,带动提升本土特色产业振兴与特色聚落保护利用。通过提出项目清单和责任市县,省级层面可以要求市县在下一步实施工作中重点围绕这些项目进行。

规划提出的各个重点项目与《云南省国土空间规划(2021-2035年)》(公示稿)、“十四五”规划、乡村振兴、产业发展规划等都进行了衔接,使得项目可实施、可落地。

在管理机制上,一是健全法规政策体系,积极构建覆盖全面的省级法律法规体系,推动地市形成完善相应的法规政策,加快针对线性历史文化遗产的专项立法研究。二是优化完善机构配置,组建云南省历史文化保护体系委员会,各级历史文化名城名镇名村所在县(市)应设立专门的保护管理机构。三是落实规划传导协同,建立由省级体系规划、州(市)级体系规划、名城名镇名村(传统村落)保护规划等构成的多级保护传导体系,并加强与国土空间规划及其他专项规划的协同。四是完善实施保障机制,建立预先保护制度和预备名录库的常态化工作机制,拓宽资金来源渠道,完善配套技术标准体系。五是实现动态评估检查,建立动态监测数据化平台,加强监测预警,健全考核机制。

并进一步加强省级各部门统筹协调,上下联动,实现城乡历史文化保护传承体系的逐级落地。省级层面向上深化落实全国体系的目标任务和整体布局要求,建立省级层面的载体名录及实施重点,向下督查各个市县落地实施。

总 结

本次规划重点探索了省级城乡历史文化保护传承体系构建方法,主要内容包括:深化价值研究,增补保护名录;扩展保护对象,完善总体格局;促进传承利用,融入城乡建设;加强管理保障,落实重点工作等,为下一步制定相关的技术标准、指南等奠定了基础。

除规划文本外,还汇总了全省的历史文化资源名录,并且实现数据入库,有助于省主管部门摸清家底,实现全省统一管理和动态监测。

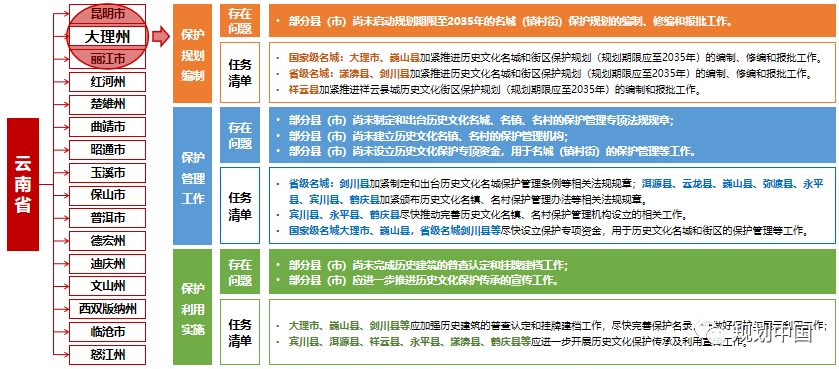

最后形成了一份任务清单。通过对各州(市)保护规划编制、保护管理工作、保护利用实施等情况的评估,分别针对各地工作的薄弱之处列出下一步重点工作清单,落实属地责任,省主管部门以此为抓手进行督查,避免由于各地积极性不同造成工作不均衡及有价值的要素灭失等问题。2021年年底,规划提出的部分重点工作任务被纳入了《云南省“十四五”城乡建设与历史文化保护传承规划》,并且全省印发。

致 谢

《云南省城乡历史文化保护传承体系规划》由中国城市规划设计研究院和清华大学建筑设计研究院有限公司联合编制。中国城市规划设计研究院项目技术指导:张广汉、鞠德东、苏原;项目负责人:杜莹;项目组成员:许龙、杨开、盛哲清、李亚星、李陶、冼怡静。清华大学建筑设计研究院有限公司项目技术指导:吕舟、崔光海;项目负责人:孙燕、庞书经;项目组成员:李乃慧、余丹丹、董萌、郑楚晗、陈凯、田芯祎、邵龙飞。在此一并表示感谢!

报告整理:马诗瑶.

住建部科技委历史文化保护与传承专委会召开学习落实《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》文件座谈会

住建部领导介绍《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》有关情况

中办国办印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》

原文始发于微信公众号(规划中国):省级城乡历史文化保护传承体系规划编制探索

规划问道

规划问道