引言

如何振兴乡村是工业化、快速城镇化过程中全球普遍面临的发展难题。规划建设作为乡村振兴的路径,不但是落实相关政策目标、实现社会理想的重要行动,而且对乡村的社会经济发展起着引领性、决定性作用。世界各地发展出一系列优秀典型实践和规划建设模式,如中国的美丽乡村行动、德国的城乡等值化试验、日本的町村运动、韩国的新村建设等。那么,可持续的乡村振兴规划建设模式特点何在?

乡村振兴规划建设的内涵逻辑及比较分析框架

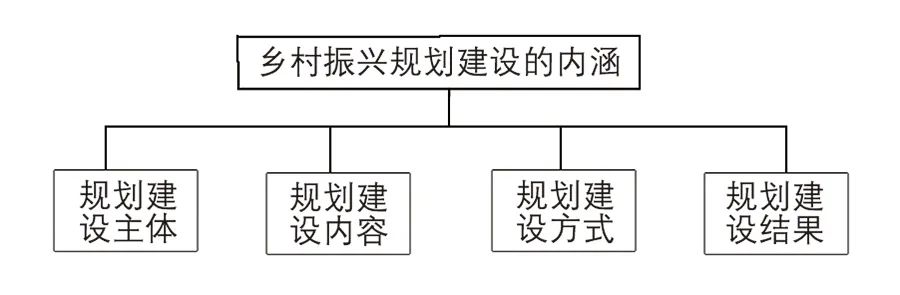

乡村振兴既可视作是乡村发展的目标,又可视为乡村发展的过程或行动。乡村振兴规划建设分析包括:行为主体,谁来规划建设;行为内容,规划建设什么;行为方式,如何规划建设;行为结果,规划建设成效。四者形成“四位一体”分析框架见图1,也是乡村振兴规划建设模式的基本内容。

▲ 图1 乡村振兴规划建设“四位一体”分析框架

▲ 图1 乡村振兴规划建设“四位一体”分析框架

大陆和台湾,都在快速城镇化过程中面临乡村式微,并积极采取与时俱进的行动,规划建设都是核心保障,尤其是在振兴升级发展阶段的战略引领作用更加突显。新中国成立后,大陆乡村振兴规划建设历经社会主义改造和人民公社运动时期(1949—1977)、改革开放后无序快速发展时期(1978—2002)、“新农村”建设时期(2003—2011)、美丽乡村建设和乡村振兴时期(2012至今)等四个阶段。台湾1945年后乡村振兴规划建设历经了“富丽乡村”发展(1945—1993)、社区总体营造(1994—2008)、农村再生计划(2009至今)等三个阶段。两岸同根同源同宗,历史上都是小农经济,都经历从农业社会快速向工业社会转变,它们的乡村振兴规划建设有着与生俱来的互鉴基础。

2.3.1 比较方法

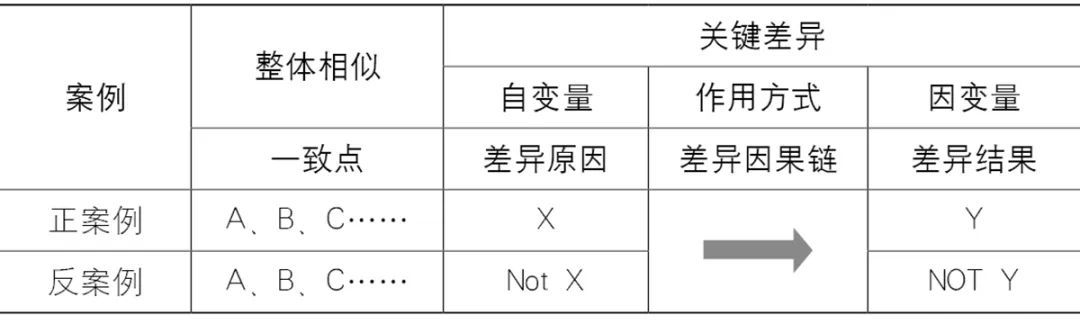

资料来源:根据Skocpol & Somers 整理 (1980)

2.3.2 案例选取

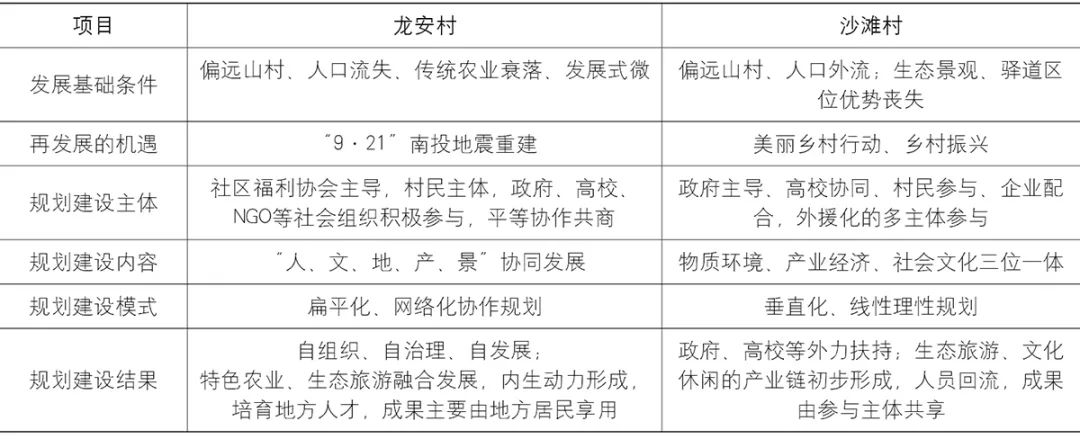

选取在发展基础与背景、规划建设主体及过程等方面相似性与差异性兼具的浙江省沙滩村和台湾省龙安村作为比较案例(表2)。

▲ 表2 2020年浙台两省基础数据对比

数据来源:根据相关统计年鉴整理

两个村规划建设模式概述

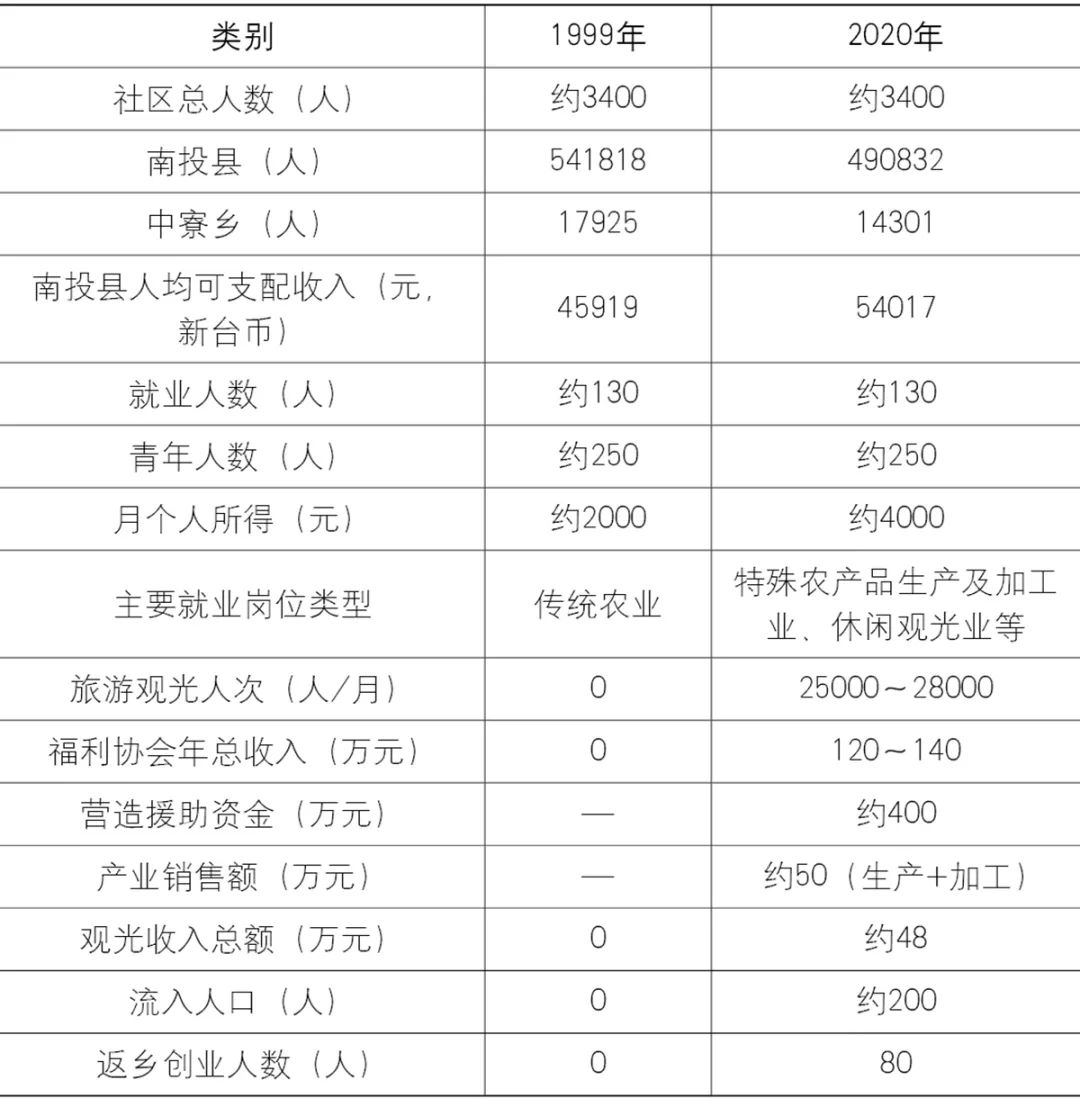

龙安村是位于台湾南投市中寮乡的山地乡村,1945年后农业失去竞争力,人员不断流逝,老龄化、少子化现象严重,成为没落之地。1999年“921大地震”后重建,给地处灾区的龙安村带来振兴发展机遇。龙安村通过内生化的协作共治、“人文地产景”同步共生、网状扁平化的协作共建,推动特色农产品等资源转型升级(图2,图3),创造就业岗位吸引年青人,重塑村庄治理组织及机制,实现了全面化的持续发展(表3)。

▲ 图2 龙安村基于朴素地方主义修复的古井

▲ 图2 龙安村基于朴素地方主义修复的古井 ▲ 图3 龙眼烘焙作坊成为地方景观

▲ 图3 龙眼烘焙作坊成为地方景观

▲ 表3 1999与2020年龙安村所在龙眼林社区发展变化对比

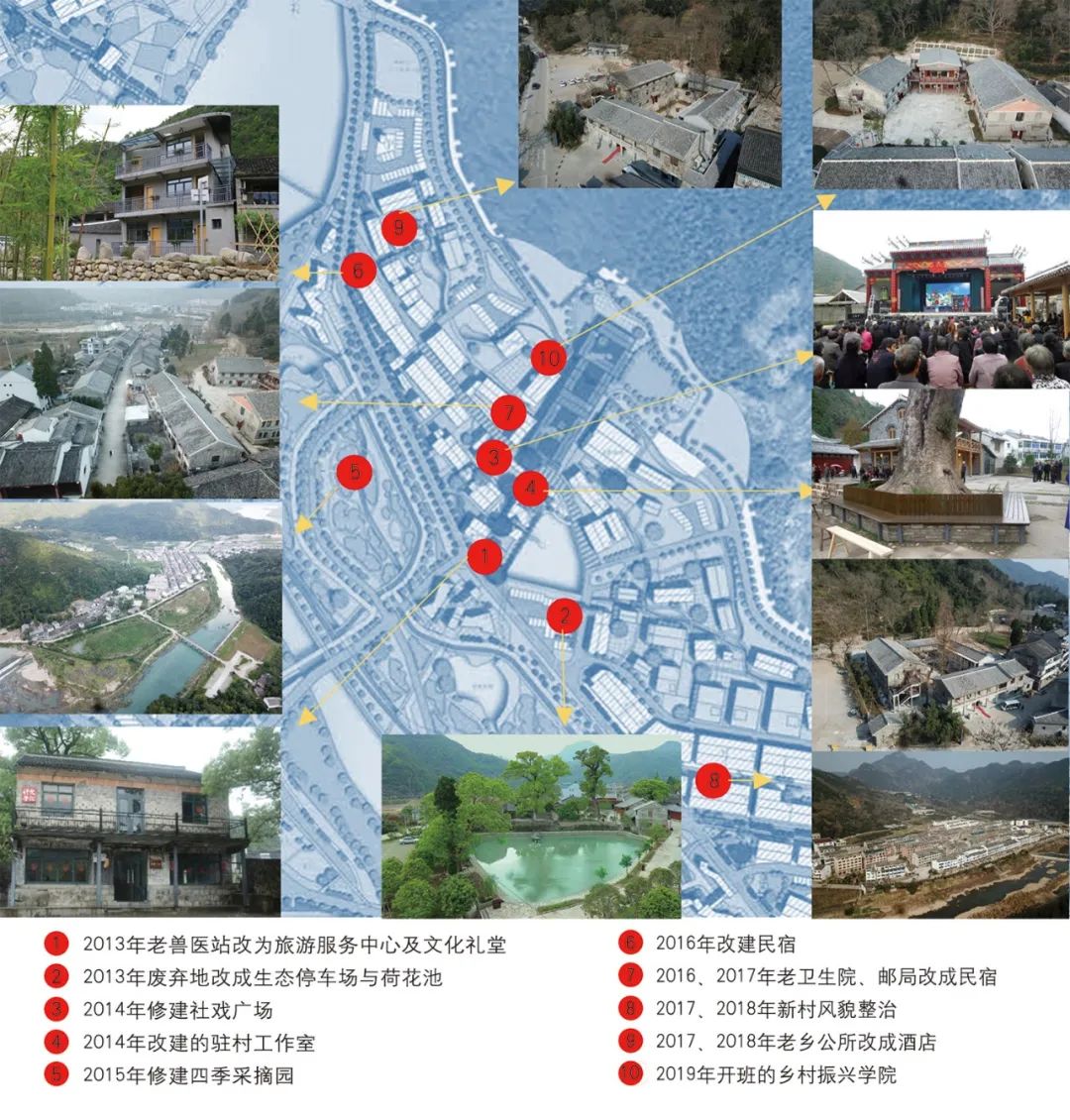

沙滩村是位于浙江黄岩区屿头乡生态保育区的山地乡村,历史上一直是区域重要的交通驿站,人商兴旺。1990年代后,因快速城镇化、生态保育和山地环境,村庄发展日渐式微。进入21世纪后,在国家大力支持乡村发展背景下,沙滩村经历了新农村建设;2011年浙江在全省推行美丽乡村建设,次年,沙滩村邀请同济大学杨贵庆教授团队规划设计及建设实践指导,经过近10年持续规划建设,发展成浙江省乡村振兴样板村。通过外援化的多元共建、“物质空间、产业经济、社会文化”三位一体逐步推进、线性垂直化的外部推动,最终活化成片被遗弃的、价值较高的破旧公共建筑(图4),发挥生态、景观、农业等特色资源优势,实现了空间规划设计引领的全面振兴发展(表4)。

▲ 图4 2012—2020沙滩村规划建设时序

▲ 图4 2012—2020沙滩村规划建设时序

▲ 表4 2012与2020年沙滩村发展变化对比

资料来源:屿头乡《农村基本情况》统计、黄岩区统计年鉴和政府工作人员访谈

乡村振兴规划建设模式比较

龙安村以本地居民为主体,由社区发展协会、福利协会等本地组织主导,政府、高校和社会团体只是短期的帮手与协助者。村庄通过自组织、自治理、自发展重构社区的治理体制机制,实现重建家园、就业、福利等目标。沙滩村以响应国家振兴乡村政策目标为出发点,通过地方政府组织动员的精英主导治理模式,在一定程度上克服了村民素质不高、村庄自治能力不足的困境。两个村都是多元主体参与,但主体的组织方式、参与形式、作用角色与机制却大不相同,各主体的参与程度和话语权也有差异。协作共治的扁平结构适用于社会人口素质相对平衡的龙安村,精英引领的垂直科层结构是社会人口素质失衡的沙滩村合适的选择。

龙安村与沙滩村振兴的内容要素基本一致,区别在于发展侧重点与时序。龙安村强调“人文地产景”五大要素齐步发展,以“人”的能动性来统筹其他四大要素。沙滩村提出“物质空间、产业经济、社会文化”一体化发展,强调物质是基础、文化是灵魂、产业是动力,具有时序差异;同时由于本地人才资源的匮乏,当地治理组织及其能力难以同步同质发展。需要强调的是,营造时序上的差异并不能完全决定发展结果的好坏,发展结果也与考察时段密切相关,关键在于是否因地制宜,因时、因势供给。

▲ 表5 龙安村与沙滩村振兴规划建设对比

▲ 表5 龙安村与沙滩村振兴规划建设对比结语

比较分析表明,乡村振兴规划建设是一个有机整体,深刻嵌入当地的社会经济、文化时空背景中,规划建设对乡村振兴起着战略引领与能动落实作用。可持续的乡村振兴规划建设模式的核心是“地方化”。研究启示如下:

启示一,党政引领并统筹各方力量,践行内外结合的乡村振兴规划建设模式。分析表明,内生与外援式规划建设都能有效促进乡村振兴,关键在于是否尊重现况与历史,是否因地制宜、因时制策。但从长远来看,回归乡村本体,培养内生发展机制,是降低成本、健康持续长期发展的趋势和重点。对于大陆乡村人才不济的现实,需要充分发挥党政引领下的干部领导统筹作用,改革体制束缚,放宽社会组织准入门槛,培育当地组织与人才,增强自组织治理能力,壮大集体经济,提升集体行动能力,增强现代化治理能力。

启示二,以育“人”为本,统筹土地、产业、制度等要素融合发展。依托规划建设政策与技术引领作用,以“人”的培育为抓手,激发人的创新创造能力,实现人才、组织振兴。在此基础上,促进土地集约高效利用与有效流转,推动配套建设与生态保育,激发产业内生动力、优化产业结构,完善土地、资金、技术等相关制度。

启示三,注重乡村振兴规划建设结果和过程,践行地方化陪伴式规划。结合我国社会经济客观现实、乡土社会孕育的治理体系与治理能力特点,协同目标蓝图和规划建设过程,注重多元主体合作,加强规划建设的地方化,将其作为培育乡村自组织、自治理、自发展的学习和协作平台。如鼓励规划师等技术人才驻地持续跟踪服务,循序渐进地陪伴式造物育人。沙滩村的经验还表明,陪伴式规划是现阶段大陆地区实施乡村振兴战略的有效可行路径。

感谢上海同济城市规划设计研究院有限公司王艺铮和同济大学肖颖禾、南晶娜提供沙滩村部分照片和数据。

万成伟 中国人民大学城市规划与管理系博士生 台湾成功大学访问学者 注册城乡规划师 工程师

宋代军 博士 上海同济城市规划设计研究院有限公司 注册城乡规划师 一级注册建筑师 高级工程师

点击 阅读原文 下载阅读全文

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 可持续的乡村振兴规划建设模式——基于海峡两岸的案例比较

规划问道

规划问道