近日,在广州市规划和自然资源局组织和指导下,由院规划研究中心/海洋发展规划研究中心联合广东省海洋发展规划研究中心编制的《广州市海洋经济发展“十四五”规划》由广州市人民政府办公厅正式印发实施。8月24日,市政府新闻办召开《广州市海洋经济发展“十四五”规划》新闻发布会,30多家主流媒体对规划成果进行了专门报道。会后,作为编制单位代表,院规划研究中心/海洋发展规划研究中心主任王建军接受媒体专访,对规划特色亮点、空间布局战略以及核心指标达成路径进行了详细解读。

“十四五”时期,是广州市以新发展理念引领高质量发展,实现老城市新活力、“四个出新出彩”的关键时期。海洋作为高质量发展战略要地,在经济社会发展全局中的地位和作用日益突出。全国“十四五”纲要提出要加快建设海洋强国,广东省“十四五”纲要提出全面建设海洋强省,广州市“十四五”纲要首次提出“建设全球海洋中心城市”。2021年12月,市十二次党代会报告进一步明确“建设全球海洋中心城市”的目标。今年6月,国务院印发《南沙方案》,支持将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台,也为广州以南沙为重点大力发展海洋经济提供了重要契机。

为推动全球海洋中心城市建设,以海洋为媒介深化面向世界的粤港澳全面合作,大力发展现代海洋产业,形成广州经济发展新引擎,加快实现老城市新活力、四个出新出彩,广州市规划和自然资源局组织编制了《广州市海洋经济发展“十四五”规划》(以下简称《规划》),《规划》是“十四五”时期广州建设海洋创新发展之都、打造全球海洋中心城市的重要指导性文件。

《规划》分为五大部分、共八章内容。

第一部分为发展基础和面临形势。

“十三五”期间,我市海洋经济发展取得显著成效。2021年海洋生产总值达3454亿元,稳居全国第四,全省第一。涉海经济活动单位达2.9万家,其中规上企业982家。国际航运中心指数由2015年的全球第28位跃升至2021年的第13位。2021年广州港集装箱吞吐量2447万标箱,货物吞吐量6.5亿吨,保持全国港口第四位。另外,广州拥有天然气水合物国家工程中心、深海科技创新中心等研发平台,中科院南海所、广州海洋地质调查局等科研机构,也是自然资源部南海局和交通运输部南海救助局等机关常驻地,具有大力发展海洋产业的天然优势。然而,“十四五”时期,沿海城市围绕海洋发展的竞争日趋激烈,我市存在海洋生产总值增速乏力、海洋产业对经济发展的贡献率不高等问题。

第二部分为总体要求和发展目标。

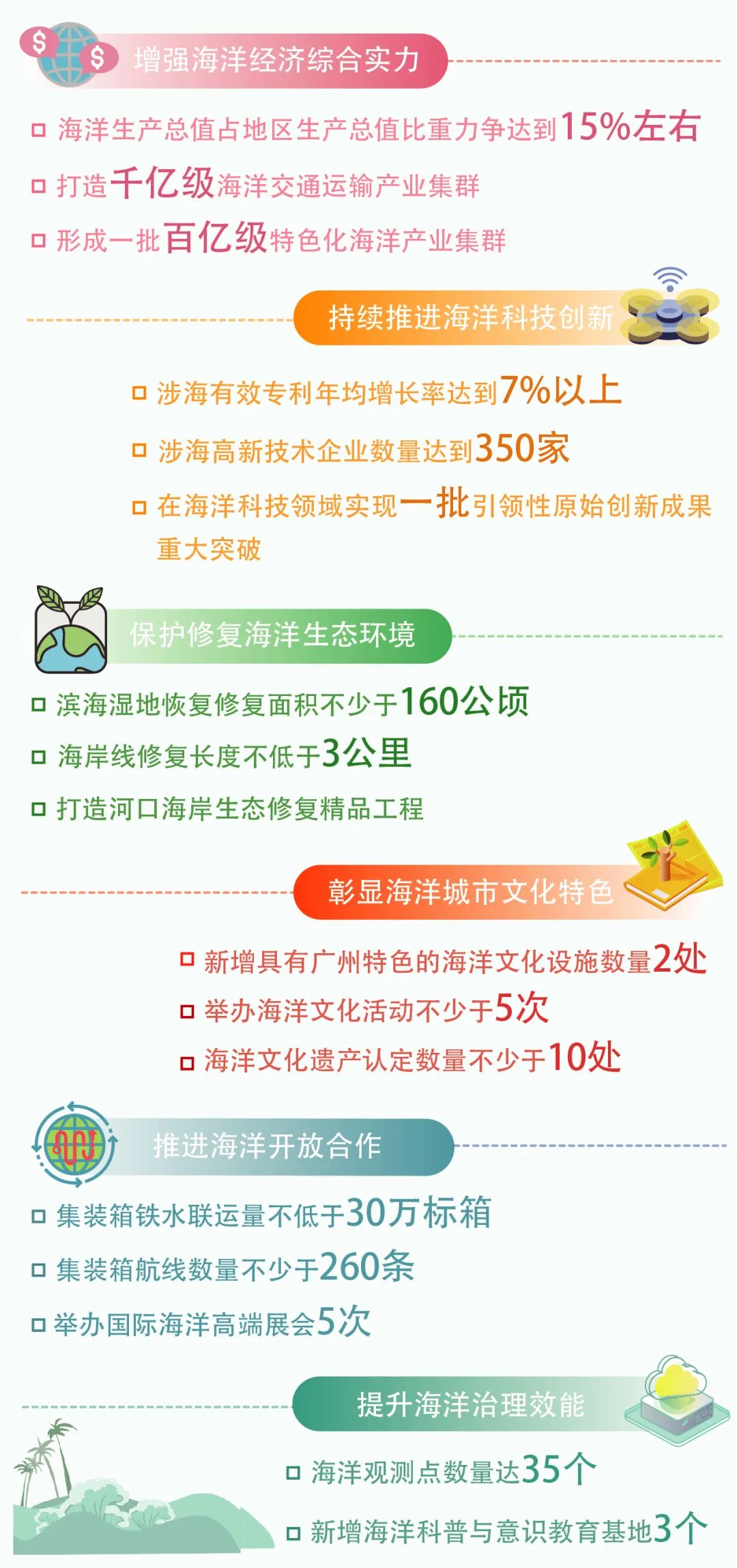

《规划》提出,到2025年,全力打造海洋创新发展之都,成为海洋科技创新策源地、涉海资源要素配置中心、南海综合开发先行区、海洋产业集群高地和海岸带高质量发展示范区,全球海洋中心城市建设初见成效。推动南沙建设南方海洋科技创新中心,支撑南沙深化面向世界的粤港澳全面合作。展望2035年,建成海洋经济发达、海洋科技创新活跃、海洋城市文化特色彰显、海洋治理体系和治理能力现代化的全球海洋中心城市。推动南沙建成全球海洋中心城市核心区。

第三部分为海洋经济发展空间布局。

《规划》提出,构建“一带双核多集群”空间布局方案。打造沿江滨海的海洋经济创新发展带,串联以海珠区、黄埔区为中心的海洋高端服务核和以南沙区为核心的海洋科技创新核,重点发展船舶与海洋工程装备、海洋交通运输、海洋生物和海洋电子信息等特色海洋产业集群。

海洋经济发展空间格局示意图

第四部分为主要任务和措施。

一是全力打造海洋创新发展之都。从建设海洋科技创新策源地、激发涉海企业创新活力、集聚海洋科技人才等方面提出规划措施。重点支持南沙建设南方海洋科技创新中心。

二是构建具有国际竞争力的现代海洋产业体系。重点推动船舶与海工装备制造、海洋交通运输、滨海旅游等海洋支柱产业形成新竞争优势,加快发展海洋电子信息、海洋生物、海洋现代服务等海洋新兴产业,积极培育天然气水合物、海洋新材料等潜力产业。打造一批特色化海洋产业集群,建设海洋经济高质量发展示范区。

三是加强海洋生态文明建设。重点实施陆海空间一体化规划管理。推进南沙区省级海岸带综合保护与利用示范区建设。强化陆海污染综合治理,实施海洋生态修复工程,构筑人海和谐的蓝色生态屏障。到2025年,滨海湿地恢复修复面积不少于1.6平方公里,海岸线修复长度不低于3公里。

四是彰显海洋城市文化特色。保护、活化海丝文化、海商文化、海防历史遗迹等海洋文化资源,讲好广州海洋故事。打通狮子洋-珠江水上文化遗产游径,联合东莞构建南沙-虎门“金锁铜关”文化遗产游径。重点打造十大海丝人文地标,形成十大海洋文旅新名片。

五是提升海洋治理效能。深度参与全球海洋治理,重点打造国际海事服务产业集聚区,建设粤港澳大湾区海洋治理创新服务区。高标准举办“广州海法论坛”。支持涉海机构走向远洋,积极参与极地和大洋科考。支持建设海洋综合管理公务船码头和海洋综合服务保障基地。

六是拓展海洋开放合作格局。进一步提升国际航运枢纽能级,拓展蓝色伙伴关系,强化涉海资源配置能力。到2025年,集装箱铁水联运量不低于30万标箱,集装箱航线数量不少于260条,举办国际海洋高端展会5次。重点将南沙区打造成为海洋经济国际化营商环境引领区。

第五部分为保障措施。

《规划》从加强组织领导、完善配套政策、做好空间保障、加大投入力度、抓好规划实施和强化监测评估六个方面提出规划实施保障措施,将重点任务和指标分解落实到部门,提出分区发展指引,形成项目库,强化规划任务的横纵向传导和落实。

(1)空间上,强化陆海统筹和江海联动,构建海洋经济创新发展带

由沿江走向滨海,串联重大海洋科研平台、产业平台和科技金融平台,打造“产学研城”一体化海洋经济创新发展带。整合提升海岸带空间,集聚发展港口航运、海洋科技、临港商务、航运金融、滨海文化旅游等功能,打造粤港澳大湾区海岸带高质量发展示范区,形成开放包容、多元品质、繁荣活力的珠江口“黄金内湾”标志性区域,建立滨海城市高质量发展标杆。

(2)指标上,彰显“老城市新活力”,构建广州特色指标体系

《规划》对标全球领先海事之都评价指标体系,借鉴上海、青岛、深圳等海洋强市指标,与工信、科技、文广、港务等部门反复协商,形成规划指标体系。突出广州在海洋科研基础、港口资源、海洋文化方面等优势,提出广州特色指标4项,包括新增涉海行业或部门类实验室、新增涉海科技企业孵化载体、集装箱航线数量和海洋文化遗产认定数量,促进老城市焕发新活力。借鉴国际领先海事之都指标3项,包括涉海高新技术企业数量、涉海有效专利数量年均增长率和集装箱铁水联运量,凸显全球性。

(3)行动上,支撑南沙以海洋为媒,深化面向世界的粤港澳全面合作

落实《南沙方案》,从海洋领域提出支持南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台的针对性措施。支持南沙建设我国南方海洋科技创新中心和全球海洋中心城市核心区。争创省级海洋经济高质量发展示范区,建设国际海事服务产业集聚区和海洋治理创新服务区,打造海洋经济国际化营商环境引领区。推进海岸带综合保护与利用示范区建设,打造珠江口“黄金内湾”标志性区域,建立滨海城市高质量发展标杆。

(4)路径上,提出“五个一”规划实施路线图

建立“一个工作机制”,凝聚海洋经济发展强大合力。形成“一张蓝图”,构建有广州特色的海洋空间与海洋产业规划体系。制定“一套政策”,出台建设“海洋强市”意见和三年行动计划等政策文件。建立规划实施监督考核机制,明确重点任务,分解落实到部门和区政府。谋划“一批项目”,会同相关部门和各区形成涉海重点项目库,包括5大类67个项目,确保规划实施取得实效。

院项目团队

王建军、代欣召、刘松龄、朱寿佳、李紫旋、张永雄、苏涛、陈俊仲、费凡、尹圣竹、陈首序、葛治江、孟德昊

|文图提供|

王建军、代欣召、朱寿佳

(规划研究中心/海洋发展规划研究中心)

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):院专家解读《广州市海洋经济发展“十四五”规划》|GZPI日志

规划问道

规划问道