本文为中国城市规划设计研究院文旅所所长周建明在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 周建明

中国城市规划设计研究院文旅所所长

第一部分 文化生态保护区理论基础

1.1 我国文化生态保护区概念的提出

文化生态保护区是我国首创,2004年4月8日,中国文化部、财政部联合发出《关于实施中国民族民间文化保护工程的通知》,附件《中国民族民间文化保护工程实施方案》提出“在民族民间文化形态保存较完整并具有特殊价值、特色鲜明的民族聚集村落和特定区域,分级建立文化生态保护区”。这是在正式的国家文件中,第一次提到文化生态保护区的概念。

2007年6月9日,文化部第一次授牌福建的泉州、漳州、厦门三地为国家级文化生态保护实验区。2010年,文化部出台了《文化部关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》,提出国家级文化生态保护区建设的方针和原则、设立条件、设立程序、建设措施以及保护区的工作机制。正式将“国家级文化生态保护区”定义为以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护;并经文化部批准设立的特定区域。文化生态保护区最核心的,是以保护非物质文化遗产为核心,对文化形态进行整体性保护。

2011年,《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式立法,第二十六条规定:对非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域,当地文化主管部门可以制定专项保护规划,报经本级人民政府批准后,实行区域性整体保护。2018年,《国家级文化生态保护区管理办法》第二条规定:“国家级文化生态保护区”,是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域。其中,对国家级文化生态保护区最核心的纠正是对“文化形态进行整体性保护”。“整体性的保护”是做不到的,生产、生活、生态都对空间本身有要求。文化只是空间的一个重要组成部分,覆盖和保护的难度非常大,我们能够保护的是核心的价值、核心的内容。

2021年,文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》指出:将建30个国家级文化生态保护区。至2021年底,全国共有国家级文化生态保护(实验)区24个,省级197个,经评估实施效果较好的有7个。

1.2 文化生态保护区保护对象

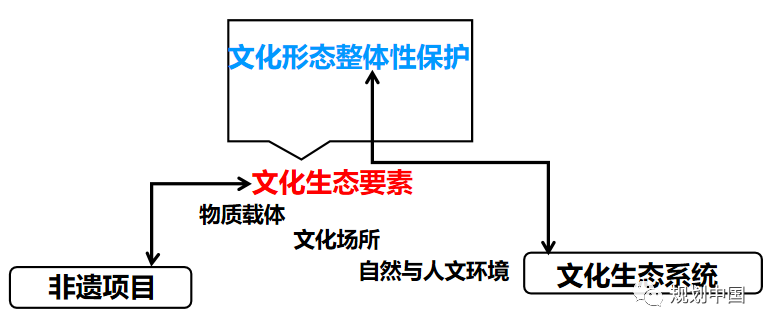

文化生态保护区的四大保护对象:一是,保护区内列入各级非物质文化遗产名录的项目,各级非物质文化遗产项目代表性传承人;二是,与非物质文化遗产密切相关的物质载体;三是,与非物质文化遗产相关的文化场所;四是,与非物质文化遗产相关的自然与人文环境。

保护的主要任务是两个,一是保护核心,非物质文化遗产的整体性保护和传承发展,确保非物质文化遗产的生命力;二是保护方式,加强文化生态保护,维护文化生态系统的平衡和完整。

1.3 文化生态保护区文化形态

弗诺本纽斯(L.V.Frobanius)于1897年及1899年在其《文化循环论》和《自然科学的文化论》中使用文化形态学的概念。但作为学派则由德国历史哲学家斯宾格勒(O.Spengler)首创,英国历史学家汤因比(A.J.Toynbee)发展。斯宾格勒在《西方的没落》一书中认为,世界上有八种自成体系的文化,汤因比发展了斯宾格勒的文化多元论 ,扩展了八种文化形态的说法,将人类文明史划分为26个文明。从这方面来说,文化形态指的是具有典型特征的地域文明。

随着人们对文化认识的深入,对文化的研究不再局限于对文化现象的描述,开始对具体的文化模式、功能展开研究,也就是对文化的表现形式的研究。从文化有机体的成长过程来看,文化形态又可被视作文化的存续状态,或者说文化的不同发展阶段的样式。从经常用的“百度百科”来看,形态解释为形式或状态,指事物存在的样貌,或在一定条件下的表现形式。

综合分析,个人认为,形态是表现形式、存续状态。文化形态应当是具有典型地域或民族特征的文化(类型)的表现形式和存续状态。

1.4 文化生态保护区整体性保护

关于保护方式是整体保护还是整体性保护?保护对象是非遗、文化形态与文化生态?从有关文件资料来看,是有较多说法的。如:一是,非物质文化遗产区域性整体保护,(国家级文化生态保护区内)非物质文化遗产的整体性保护和传承发展;对非物质文化遗产代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域,当地文化主管部门可以制定专项保护规划,报经本级人民政府批准后,实行区域性整体保护。二是,非遗及其得以孕育、滋养的人文环境加以整体性保护。与非物质文化遗产项目密切相关的物质载体、文化场所以及自然人文环境等文化生态的整体性保护。三是,文化形态进行整体性保护。四是,文化生态区域性整体保护。五是,确定(文化生态保护区内的)重点区域(自然生态环境基本良好、传统文化生态保持较为完整的街道、社区或乡镇、村落等)进行整体性保护。

1.5 文化生态保护区理论基础

文化生态保护区的基础理论的核心要点是文化生态保护区的直接保护对象是文化生态(地域)系统,即通过文化生态(地域)系统的保护,实现对“文化形态的整体性保护”,再达到对区域内非物质文化遗产的整体性保护、传承与发展的目标。

文化生态保护区是通过“文化形态”这个“纲”,“文化生态[地域]系统”这个“框”,对特定地域非物质文化遗产的整体性保护的方法论。

1.6 文化生态保护区内容架构

非物质文化遗产保护的内容有几个不同的对象,但是传承主要是有三方面:一是传承人到底是谁?二是传承链是如何组织的?三是传承的规律是什么?如果这些问题不解决,传承的规律不能掌握,那么传承起来是很困难的。

通过三个传承本身的建立,实现对非物质文化遗产、文化形态和文化生态系统进行整体性保护的基本要求。文化生态保护区是保护非遗项目和传承人,对象是文化生态系统,文化生态要素是物质载体、文化场所、自然与人文环境组成的整体框架。

第二部分 文化生态保护区规划实践

2.1 规划实践

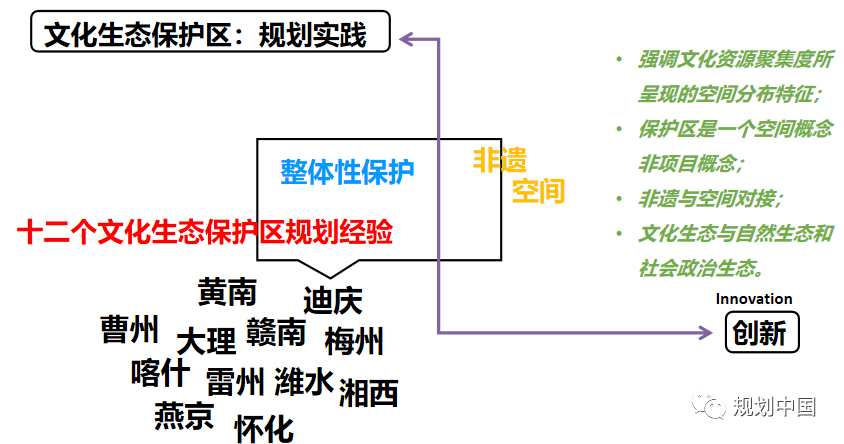

自2008年起,文旅所陆续承担了7个国家级和5个省级文化生态保护实验区总体规划编制。

表1 文旅所承担的7个国家级文化生态保护区总体规划名称

2.2 类型特征

我们主要做了热贡文化生态保护实验区、客家文化(梅州)生态保护实验区、武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区、潍水文化生态保护实验区、迪庆民族文化生态保护实验区、大理文化生态保护实验区、客家文化(赣南)生态保护实验区等七个文化生态保护区,包括三种类型,涵盖东、中、西区域。

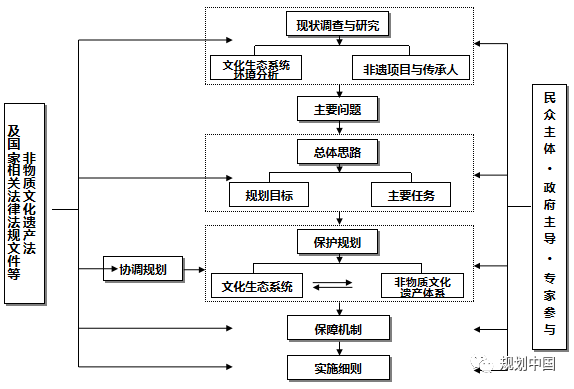

2.3 保护区总体规划技术路径

下图展示的是文化生态保护区编制规划的技术路径,我们不仅要保护非遗项目和传承人等主体,还要保护承载主体的文化生态系统,通过分析论证提出相应的技术路径。

2.4 保护区总体规划技术特点

以文旅所最近完成的省级怀化市侗族苗族文化生态保护实验区总体规划为例,介绍文化生态保护区总体规划的技术特点。怀化侗族苗族文化生态保护区位于湖南省西南部,地处地处武陵山脉、雪峰山脉之间,覆盖怀化市全境,区域面积2.76万平方公里,辖12个县(市、区)和1个管委会,常住人口498.3万(其中侗族81.6万,苗族77.5万),于2018年10月被批准为湖南省省级文化生态保护(实验)区。在长期历史发展过程中,怀化当地汉族、侗族、苗族等各族人民共同创造了丰富多彩的优秀传统文化,世代相传的非物质文化遗产与当地自然环境,古村镇、古建筑相依相存,形成了较为完整的文化生态区域。

一是分类分级保护。分类保护是指对传统表演艺术类的项目,要注重传统剧(节)目及其资料的挖掘和整理,及时抢救记录老艺人及其代表性剧(节)目;对传统技艺类的项目,要注重代表性传统传承人的技艺传承及原材料保护,征集代表性传承人主要代表作品,鼓励探索生产性保护方式。怀化市侗族苗族文化生态保护实验区对73个传统美术、传统技艺、传统医药药物炮制类非物质文化遗产名录项目鼓励采取生产性保护;对民俗类的项目,如对大戊梁歌会等项目注重在相关社区的宣传、教育和民俗活动的开展,促进群体传承。对区域内濒危的非物质文化遗产名录项目,要优先抢救保护。针对怀化市侗族苗族文化生态保护实验区市级以上项目中18个濒危非物质文化遗产项目,以及年老体弱、传承工作开展困难的代表性传承人(80岁以上传承人共8人),重点开展抢救性保护。要建立非物质文化遗产档案和数据库。

分级保护是分别对世界级、国家级、省(直辖市、自治区)级、地市(州、盟)级、县(市、旗)级,在保护要求、资金来源方面提出分级保护措施。

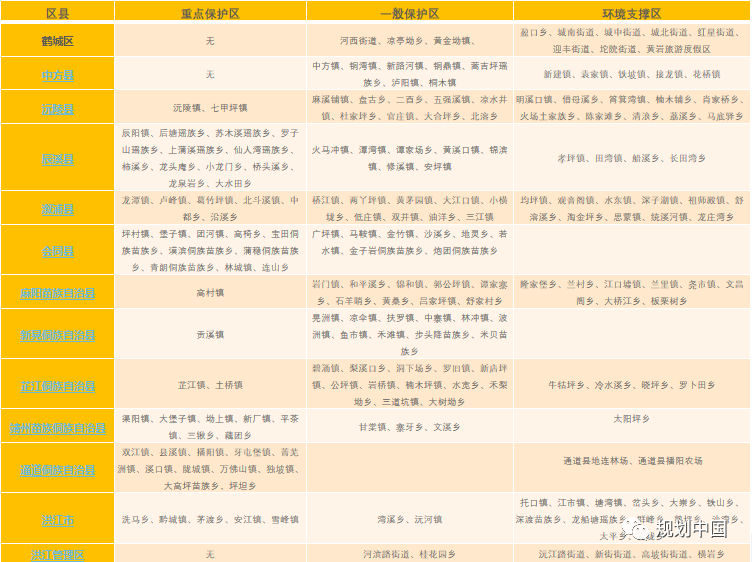

二是区域等级划定与空间管制。主要是关于核心保护区的划定,地域生态系统包括文化生态、自然生态和社会经济,文化生态是其中一个重要组成部分。区域等级划定是在文化生态保护区中选择若干自然生态环境基本良好、传统文化生态保持较为完整的街道、社区或乡镇、村落等,作为实施整体性保护的重点区域。要注重保持重点区域的历史风貌和传统文化生态,不得改变与其相互依存的自然景观和环境。保护区的主要特点是重点保护区、一般保护区和保护区关联地域的划定。怀化市侗族苗族文化生态保护实验区规划深入挖掘怀化市地域文化的丰富内涵,强化文化传承创新,遵循保护区地域文化生态整体性保护原则,综合分析构成保护区文化生态系统各项要素在空间上的分布,划定了保护区域。规划以乡镇为基本单元,应用GIS软件平台,采用多因子综合评价方法进行各保护地域的划定,各保护地域范围(详见表2、下图)。另外,规划还识别出保护区内重点的侗族、苗族及其他重要文化聚落,采取针对性重点保护措施(详见表3、4、5)。

表2 怀化市侗族苗族文化生态保护实验区保护区划

表3 怀化市侗族苗族文化生态保护实验区侗族文化聚落保护措施

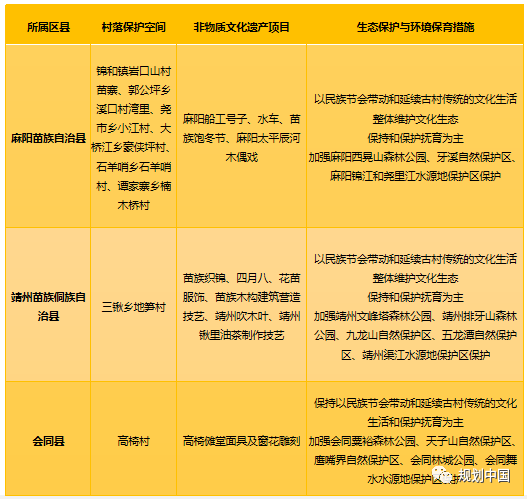

表4 怀化市侗族苗族文化生态保护实验区苗族文化聚落保护措施

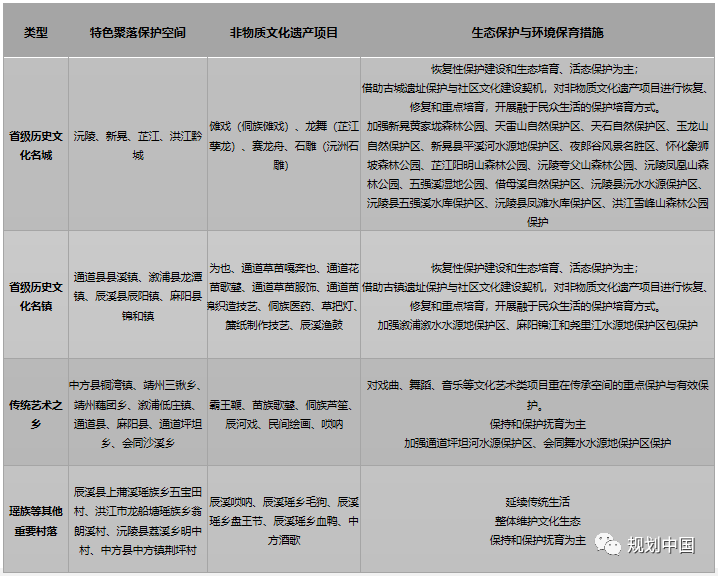

表5 怀化市侗族苗族文化生态保护实验区其他文化聚落保护措施

三是非物质文化遗产保护专项规划与文化生态系统的空间专项规划结合。将非物质文化遗产的保护落实在具体的文化场所(空间)上;空间规划的依据和目标是特定的文化生态系统的稳定性与安全性。

四是规划协调与综合。文化生态保护区规划需要与综合性法定规划(国土科技规划、国民经济和社会发展规划、自然保护地规划等)和其它专业规划相协调,还需要与区域(综合)规划相对接,并纳入地方经济社会发展总体规划中。

五是运用科学研究方法,建立基础数据平台。规划运用遥感和地理信息系统技术,识别文化生态保护区空间环境,为划定保护空间提供了科学的依据。同时,通过保护区基础空间数据库的建设,为保护区建设管理工作提供了强大的技术支撑。

报告整理:马诗瑶.

阳建强:基于文化生态的传统村镇保护——以徽州地区为例

原文始发于微信公众号(规划中国):文化生态保护区理论基础与规划实践

规划问道

规划问道