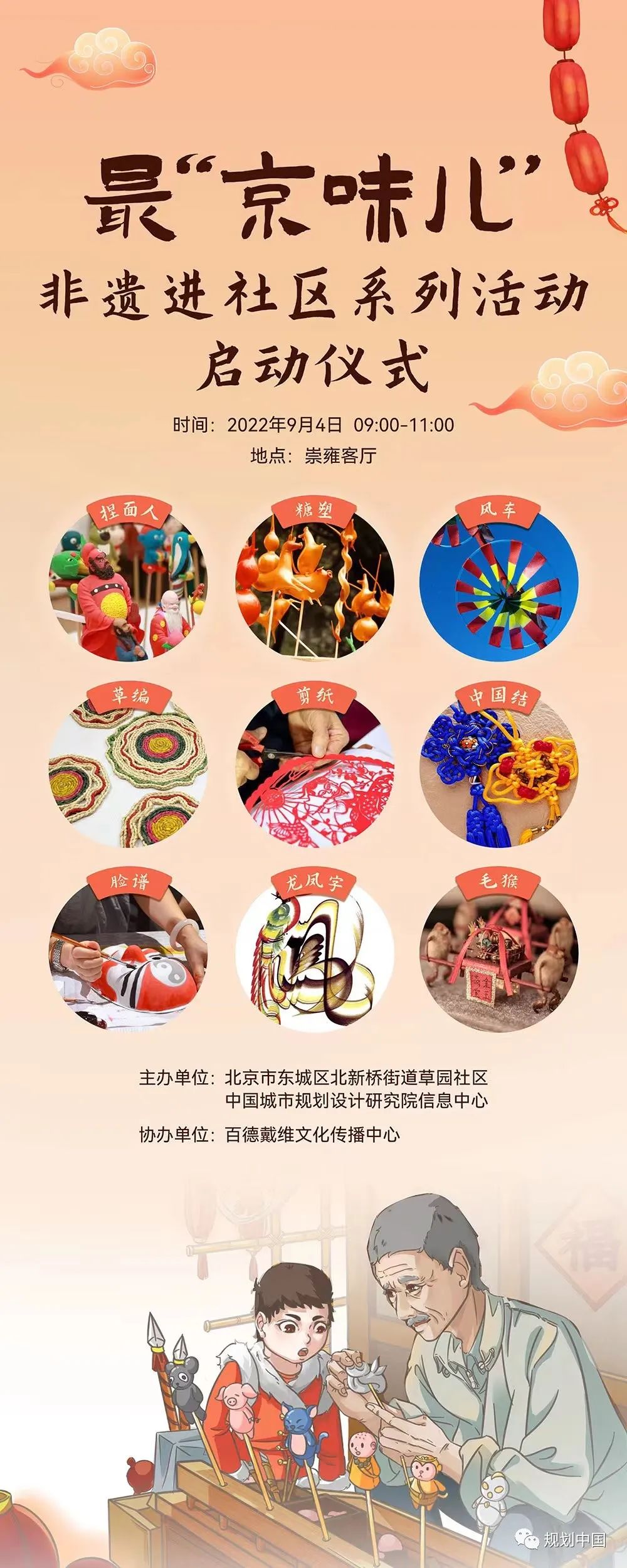

吹糖人、剪纸、捏面人、画脸谱……这些平时只能在庙会上见到的传统技艺,聚集在一起时会是什么名场面?9月4日上午,为进一步传承优秀传统文化,让非遗走进群众、融入生活,加强对非物质文化遗产的保护意识,由北京市东城区北新桥街道草园社区、中国城市规划设计研究院信息中心主办,百德戴维文化传播中心协办的最“京味儿”非遗进社区系列活动启动仪式,在雍和宫大街165号——崇雍客厅如期举行。

民俗是根,传统为魂,非物质文化遗产凝聚着民族的归属感,同时也成就着繁盛未来。此次系列活动结合草园社区所处地理位置与周边百姓的“京味儿”情结,引进多项具有老北京特色的非遗项目,邀请10余位非遗传承人通过现场展示、讲解以及教学等方式,使社区居民通过亲身体验了解非遗、走进非遗、爱上非遗,培育和提高公众对非物质文化遗产的保护和传承意识,坚定文化自信,进一步提升居民的获得感、幸福感。

启动仪式首先由北新桥街道草园社区主任兼书记康超致辞。康书记首先提到,崇雍客厅曾是草园社区的服务中心,经由崇雍大街街区更新的规划设计单位中国城市规划设计研究院历时三年多进行改造方案的设计,现在成为我们共同的家园。今天的活动正是我们践行“精准”服务理念,创新服务方式,回馈大家伙儿的一项公益之举。活动的主旨是让大家感受非遗魅力,增进文化认同和文化理解,增强担当传承和发展非遗文化的使命感,真正让非遗文化活起来。康书记谈到,今天10余位传承人老师莅临现场做非遗项目介绍和技艺展示,进一步拉近居民与非遗文化的距离,营造全社会人人参与推进非物质文化遗产保护的良好氛围。

中国城市规划设计研究院信息中心主任张永波在致辞中提到,崇雍客厅作为中国城市规划设计研究院与北新桥街道办事处联合建设的北京老城保护更新基地,希望通过基地的运作形成更加成熟的街区更新路径,也能够吸引越来越多的力量,共同复兴雍和宫—国子监这片历史文化精华区,为将东城建设为国际一流的和谐宜居之区做出贡献。张主任谈到,作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分,“非遗”文化蕴含着中华民族特有的文化内涵和精神价值。中国城市规划设计研究院一直探索用创新的方式让文化传承等公益活动更有力量。此次与草园社区联袂举办的最“京味儿”非遗进社区主题活动将陆续开展,希望通过这一系列活动让更多的人走进非遗、了解非遗、体验非遗。

百徳戴维文化传播中心负责人郑溪在致辞中表示,百德戴维的宗旨是“百善孝为先,诸事徳为首”,希望通过此次以“京味儿”为主题的文化活动,让社区居民们参与其中,了解、喜欢、认可自己的文化。她指出,文化之所以能保存下来,最重要的就是传承,特别要关注到社区的孩子们,他们是祖国的花朵,更是中国传统文化的传承人。参与本身就是一种保护和传承,希望更多朋友加入到非遗项目的体验活动中。

启动仪式后,非遗项目观摩体验活动于9月9日上午在草园社区开展,来自社区的50余名居民欢聚一堂,近距离感受非遗文化的独特魅力。

活动现场,10余位非遗传承人们有条不紊地展示着精湛的技艺,深深吸引着居民们驻足观看,随着一件件惟妙惟肖的作品呈现在大家眼前,居民们不禁赞叹传承人的高超技艺。在传承人的讲解下,居民们跃跃欲试,纷纷拿起工具在传承人的指导下动手操作,零距离接触、体验捏面人、剪纸、中国结、画脸谱等非遗项目,亲身感受非遗文化的独特魅力,激发了进一步了解中华民族优秀传统文化的热情。

对于许多老北京人来说,街头巷尾卖捏面人的小摊是童年里最熟悉的记忆,活灵活现的孙悟空、猪八戒、沙和尚、兔子、小狗、小猫等,都会在捏面艺人手里像变戏法一样“蹦”出来。

捏面人也称面塑,是艺术性很高的传统民间工艺品,早在汉代就已有文字记载。它用面粉、糯米粉为主要原料,再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分,经过防裂防霉的处理,制成柔软的各色面团。捏面艺人在手中捏、搓、揉、掀,用小竹刀灵巧地点、切、刻、划,塑成身、手、头,披上发饰和衣裳,顷刻之间,栩栩如生的艺术形象便脱手而成。活动现场,传承人根据居民的喜好,个性化定制出了可爱的生肖小狗、神气威风的孙大圣以及惟妙惟肖的虎皮鹦鹉等作品。

吹糖人儿是中国民间传统手工技艺之一。儿时记忆里,每逢新春佳节赶庙会,吹糖人的摊位前总是围满了小朋友,对不少人来说这就是年味的象征。一小锅用黄米和麦芽熬制成的糖稀、一个小炉子、一把小竹签、一个小风扇、一支毛笔,这就是吹糖人师傅的全部行当。将熬制好的糖稀经过揉捏、拉伸、吹、用毛笔上色……巧手上下飞舞,短短几分钟,一个惟妙惟肖的糖人就出现在眼前。

前来参与活动的大朋友、小朋友们纷纷上前体验,在传承人的指导下轻轻一吹,捏成长条状的糖稀就膨胀起来,再略经师傅稍作修饰就成为了活灵活现的小狗、小兔、小牛等生肖糖人。

糖画起源于16世纪,是一种以糖为材料作画的传统民间手工艺,亦糖亦画,可观可食。

活动现场,糖画手艺人以勺为“笔”、糖液为“墨”,将红、白糖加上少许饴糖放在炉子上用温火熬制,熬到可以牵丝时便用小圆勺舀起熬制好的糖液,以腕力带动勺子运行,在光洁的铝板上,或提、或顿、或放、或收,时快时慢,时高时低,一气呵成。随着缕缕糖丝飘下,不到一分钟的时间,栩栩如生的蝴蝶糖画就呈现在眼前了。在糖液还未全干时,他迅速拿起一支竹签放在图案上,用铲子轻轻铲下来,阳光下,糖画晶莹剔透、活灵活现。对小朋友而言,这是奇妙又美味的糖果,对大人来说,在一份甜蜜的回忆之外,还饱含着对非遗传承的万千感慨。

草编是以草本植物为主要原材料的一种古老编结手工艺。民间工匠因地制宜,充分利用草本植物柔韧的秆、皮、芯、叶、根,创造和总结出编、结、辫、扣、扎、绞、缠、网、串、盘等丰富的编结技法,使草编成为广大民众日常生活用品的一个重要来源。

活动现场,草编传承人一边指尖翻飞地编着蚂蚱、玫瑰等摆件,一边为居民朋友讲述草编制作的工艺流程。桌子上除了摆放着的剪刀和一叠棕榈叶,还有十数个草编成品,有腾飞的龙、生威的老虎、逗趣的小蝉……一个个丰富立体、栩栩如生的草编作品,因为草编艺人的指尖技艺,拥有了神奇的生命。

一把剪刀,一张红纸,不描不画,剪下生花。剪纸艺术是古老的民间艺术之一,用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹,给人以视觉上透空的感觉和艺术享受。每逢过节或新婚喜庆,人们便将美丽鲜艳的剪纸贴在家中窗户、墙壁、门和灯笼上,节日的气氛也因此被烘托得更加热烈。

民间剪纸来源于生活,剪纸手艺人把他们对生活、对自然的认识、感悟通过剪纸这种特殊的艺术形式表现出来,表达内心中的情感。在活动现场,剪纸手艺人向社区居民展示精美复杂的手工艺作品,并现场剪刻花样,短短几分钟,精美图案跃然纸上,可谓“纸随心动,心随纸动”。

中国结是用一根丝线编结而成的手工编织工艺品,已经成为代表中国的文化符号。从古至今,中国结被广泛应用于生活中的方方面面,讲述着古老智慧的传承与发展,寓意着吉祥和对美好未来的展望。例如,同心结”自古以来就是男女间表达海誓山盟的定情信物,早在南北朝时期便有南朝梁武帝萧衍的诗句“腰中双绮带,梦为同心结;佩玉上装饰“如意结”,惟愿称心如意;“吉祥结”取大吉大利之意;“蝴蝶结”的“蝴”与“福”谐音,寓意着福在眼前。

一根红绳对折,左手压圈握实,右手次第缠绕,再将线尾穿进线圈拉紧……在活动现场,绳结手艺人现场编织出各类精美的结式,并将绳结编织技法传授给社区居民。

脸谱是中国传统戏曲演员脸上的绘画,脸谱用于舞台演出时的化妆艺术,不同行当的脸谱,代表不同的人物性格和特征。“生”、“旦”面部妆容简单,略施脂粉,而“净”与“丑”面部绘画比较复杂,特别是净,都是重施油彩的,图案复杂,因此称“花脸”。

在脸谱制作工艺中,勾线最考验手艺人的功底,起笔、走笔和落笔要一气呵成,讲究线条粗细均匀,且富有弹性和灵性,最后制作出的作品才会灵动。在活动现场,传承人为现场居民详细讲解每张脸谱所代表的戏曲人物以及其背后的故事,现场居民也在传承人的指导下脸谱勾线、上色。

龙凤字是由龙凤图案组成的字体,民间也称为“龙凤花鸟字”,是板笔书画艺术的一种风格。相传东汉时期蔡邕学士受工匠启发用竹子做成板笔,蘸墨飞书,称为“飞白书”。龙凤字将龙、鳳、鸟三种图案作为主体,绘为字体,所书色彩丰富,机具创意,所书有“龙飞凤舞”、“鸟语花香”、“吉祥富贵”、“妙趣无穷”。

在活动现场,龙凤字工艺传承人利用特制的多彩画笔,一气呵成,用飞龙、舞凤、花草、小鸟等代替文字的笔画,利用字里藏画的结构形式,巧妙地融字、画于一体,为现场居民创作了以姓名为内容的龙凤画,每笔各不相同,每笔都是画。

毛猴是老北京的传统手工艺品,它将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美结合,造就了一种绝妙的艺术品。在活动现场,袖珍、灵动且栩栩如生的毛猴吸引了众多居民的目光,大家围在展台前指点着、议论着、学习着。

毛猴诞生已有100多年的历史,做毛猴主要用到四味中药:用蝉蜕(知了壳)做头和四肢,毛茸茸的辛夷(玉兰花骨朵)做身子,白芨做粘合剂。三分毛猴,七分道具,在工艺毛猴的制作中,最难的不是做毛猴本身,而是为其布景,喝茶、下棋、放风筝…… 展台上一个个毛猴酷似人形,经由传承人的巧手打造出了微缩景观下的小世界,每一个细微之处都充满着生活的气息,现场居民也在老师的指导下制作出姿态各异的毛猴作品。

风筝,又称“纸鸢”,源于春秋时代,至今已有2000多年历史,其设计、造型、扎糊、绘画、放飞等各个方面都凝结着劳动人民的智慧,并且在千年的历史演变中,衍生出了独特的“风筝文化”。人们在风筝上绘制优美的图案和文字,“福寿双全”、“龙凤呈祥”、“鲤鱼跳龙门”、“百鸟朝凤”、“连年有鱼”、“四季平安”等这些风筝无一不表现着人们对美好生活的向往和憧憬。时至今日,放风筝依然是民众喜闻乐见的休闲活动之一。

活动现场,在传承人的耐心指导下,一只只色彩斑斓、独具“京味”的京燕风筝在社区居民的巧手中诞生,他们拿着自己的作品相互比较、交流经验,欢声笑语充满了草园社区。

空竹古称“胡敲”,也叫“地铃’、“空钟”、“风葫芦”,是一种传统民间游戏。最早是由汉族民间游戏用具“陀螺”演变而来,有单轮和双轮之分,以竹或木制成,因其轮内空心而有竹笛,后名“空竹”。作为国家级非物质文化遗产之一,抖空竹不仅能健身强体,而且还有很强观赏性。

活动现场,空竹声声入耳,传承人为社区居民展示了抖空竹的种种绝活。“轻抖双杠千变化,力悬一线万般公”,只见空竹在手中,时而上下起伏,时而左右旋转,时而翩翩起舞,五颜六色的空竹,飞出一道道漂亮的弧线,赢得了现场居民的阵阵掌声。居民也跃跃欲试,在强身健体的同时,了解非遗文化。

风车在民间代表着喜庆和吉祥,寓意家庭幸福、人丁兴旺。风车看似简单,却承载着老一代人的儿时记忆和抹不去的乡土情怀。在中国传统文化中,风车又名吉祥轮、八卦风轮,是用特制彩色纸、竹片等粘接而成。风车转动时带动了短棍敲打泥鼓,在视觉与听觉上都能增加热闹的气氛。小轮旋转祈风调雨顺,小鼓声喻和谐之音,民间也有“风转风车转,车转幸福来”的说法。

在活动现场,风车技艺传承人展示了造型各异且颜色绚丽的风车,并向居民详细传授制法。当清风吹过,风车转动时发出的清脆响声伴随着人们欢声笑语此起彼伏,彩轮飞舞送来吉祥。

悠悠千载,文脉隽永,传承非遗,弘扬传统。走过历史的沉淀,流传至今的非遗文化不仅是我们的身份标识,更给予我们文化自信。非遗进社区系列活为社区居民搭建起一个了解、学习中华传统文化的桥梁。让大家在体验非遗项目的同时,感受非物质文化遗产的魅力,促进非物质文化更好地在基层推广。后续还会以各种形式继续通过传承人的帮带传教,让更多人持续参与学习、体验非遗项目,从而实现“活态”传承。

活动报道:China-Up 记者:马菲、马诗瑶、张园.

原文始发于微信公众号(规划中国):非遗面对面 文化共传承丨最“京味儿”非遗进社区系列活动成功举办

规划问道

规划问道