“

魏祥奇 著 —— 从现代水墨到当代水墨

水墨经验重设中国当代艺术的格局:2001年以来实验水墨艺术家的新变

新时期以来中国画创作的新历史语境

现代水墨的美术史叙事

当代水墨何以当代性

不同连接点的当代性:从新工笔到新水墨

在当代:观念性与图像性的工笔画

新绘画的理想:“朦胧”的历史语境

2012 作为一个中国问题和中国事情

2013 重构“水墨性”

2014 回顾与反思

2015 水墨不热

2018 回顾和展望

文化艺术出版社 2022.6

ISBN 9787503972355 ¥ 68.00

“

名家 —— 推荐

改革开放以来,中国画进入新的变革时期。各种新的探索通通出现在展馆和画册里。身在美术馆的魏祥奇,试图通过美术展览、展览批评、画家访谈诸方式,对中国画的现代过程和特点加以梳理、批评、分析。关心中国画的读者,一定盼望本书的出版、早日到手吧。

—— 郎绍君

魏祥奇对现当代水墨艺术的关注与思考,超越中学与西学的对立,将人的价值与生命的价值看作艺术本体的精神内核,保持良好的自我反思能力,是中国当代水墨艺术历史进程中的理论之光。

—— 皮道坚

“

魏祥奇 —— 中国美术馆副研究馆员

美术学博士,主要从事美术展览策划和近现代美术史研究工作。执行策划的展览被评为文化和旅游部2019、2021年度全国美术馆优秀展览项目,文化和旅游部2016、2017、2021年度全国美术馆馆藏精品展出季优秀展览项目;入选2016全国中青年视觉艺术策展人赴美策展工作坊、文化和旅游部2021年度全国美术馆青年策展人扶持计划项目。

在水墨展览策划和研究领域,2018年在中国美术馆策划了中国当代水墨年鉴三周年特展“体用一源:面向未来的水墨艺术”,2019年在济宁市美术馆策划了“水墨精神:从传统思想和智慧中生成新创造”等;策划和执行策划了吴冠中、袁运生、刘巨德、朱建忠等水墨艺术家的个人展览项目。出版了中央宣传部资助项目“中国近现代美术经典丛书·巨擘传世:近现代中国画大家”之《石鲁》《陆俨少》两本专著。

前 言

水墨的概念,在学理上生成于20世纪80年代中国现代艺术勃兴之时。它是伴随着思想开放,重新回归艺术语言的本体探索、形式探索,在重新面对西方的现代艺术和当代艺术发展史时,在强调艺术思想和观念的新变革之时,逐渐被确认和广泛接受的。相较于20世纪上半叶强调“折衷中西,融汇古今”的现代中国画变革,此时的现代水墨倡导用水墨重新演绎西方的现代艺术和当代艺术,进而推助水墨艺术能够与西方正在发生的艺术理论和现场迅速同步。

现代水墨,是一个20世纪80年代使用的概念,更是我们描述20世纪80年代水墨艺术创作形态普遍使用的美术史的概念。在水墨之前冠以“现代”二字,主要基于20世纪80年代是中国现代美术思潮的发轫期,很多艺术家以水墨语言创作,参与到这一时期的新潮美术运动中。我们在回顾时,也会将之称为一场运动。

现代水墨运动的源头,主要有四个:一是1979年和1980年吴冠中发表关于“形式美”和“抽象美”的文章;二是1983年台湾画家刘国松来大陆举办巡展和演讲;三是周韶华组织召开“湖北中国画新作邀请展”;四是1986年谷文达在陕西杨陵“中国画传统问题讨论会”期间展示自己的新作品。现在看来,远不止于此,很多原本中国画专业的创作者,都在积极接受新潮美术的新经验,踊跃开展新实践,都可以被纳入现代水墨运动的范畴中来。

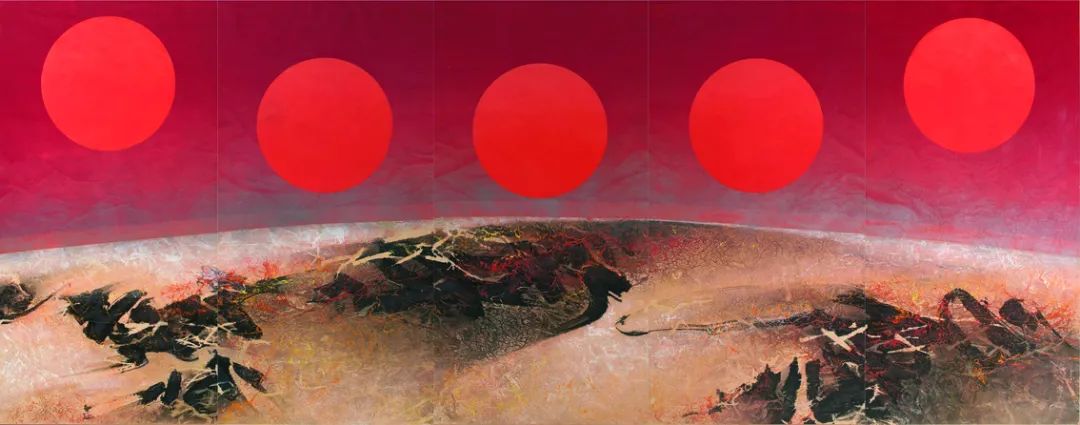

刘国松 午夜的太阳 纸本水墨重彩 139.5×375cm 1970 ©艺术家工作室

事实上,中国画的现代转型发生过两次。第一次是20世纪上半叶,伴随着五四新文化运动和美术革命,很多感受到时代新风的创作者到欧洲和日本学习绘画,形成了与旧国画相对应的新国画。其中最重要的成果,就是徐悲鸿留学法国,借鉴欧洲的写实主义绘画,创造出能够描绘和表现现实生活的写实性的中国人物画。新中国成立后,写实性成为中国人物画创作的正统。相较而言,山水画和花鸟画创作更为自由一些:依赖于写生,山水画主要描绘社会主义建设的场景、描绘革命圣地,表现毛泽东诗意;花鸟画主要围绕“百花齐放”、繁荣昌盛与和平的主题创作。

如果说中国画的现代转型,20世纪上半叶第一次是从旧国画到新国画,从传统国画到现代国画,是引进来;那么,20世纪80年代第二次转型是从中国画到水墨艺术,更强调的是走出去,融入世界艺术史的空间中去。毫无疑问,中国画这两次现代转型,都是在中西方文化交融的大历史语境下的反应。值得深思的是,“国画”的概念生成于晚清“中华民族”和“中国”概念生成至新文化运动时期,指的是中国的画,因而带有强烈的民族性和国家性的身份意识,用以区别舶来的绘画。这在20世纪初创立的以“发明国学,保存国粹”为宗旨的《国粹学报》中,我们能看得非常清楚。

周韶华 黄河魂 纸本水墨设色 80×94cm 1981 中国美术馆藏 ©艺术家工作室

也就是说,中国画的两次现代转型,都是在面对西方艺术史时,思考中国画发展的新方向。当然,第一次中国画的现代转型面对的是救亡图存的抗日战争和解放战争的背景,新中国成立后又面对的是冷战历史背景,处于与欧美国家的现代和当代艺术创作隔绝的状态,最终仅有徐悲鸿引入的写实性的中国画语言得以茁壮发展,而其他的现代性的艺术实践都被中断。那么,改革开放新时期,伴随着中国恢复与欧美和日本等国家的政治、经济和文化往来,第二次现代转型也可以看作中国画第一次现代转型中断后的继续。其主流,是中国画逐渐融入欧美和日本等西方艺术史主导的世界艺术史的大潮中去。

当然,这是19世纪始欧美国家工业革命带来的经济、政治、科技等领域发展的结果,整个20世纪中国政治、经济、文化和社会生活等方方面面的革命,都是在学习和借鉴西方发达资本主义国家的历史经验,进而摸索出一条符合中国国情的、拥有自身发展特色的社会主义道路。中国画概莫能外:20世纪上半叶我们积极接受来自欧洲的写实性的绘画语言,改革开放后我们继续接受来自欧美和日本等国现代艺术的影响,形成了“现代水墨”这样一种新的概念和语言形态的新艺术。

谷文达 静观的世界·遗失的王朝系列(自左至右:太朴世界、文字的构成、文字的综合、文字的解构、复合的文字) 纸本水墨 274.5×900cm 1984 ©艺术家工作室

与新中国成立以来确立的新国画抱持写实主义语言和现实主义观念,描绘和表现人民艰苦奋斗、积极投身建设社会主义国家的视觉形象迥然不同,现代水墨在视觉形态上的重要表征之一就是抽象,其更强调实践者的主体性,主张为艺术而艺术,其主题经常是表现浑沌的宇宙洪荒之境,描绘的是不确定的梦境或意识流。当然,也有艺术家描绘和表现现代都市生活中人的荒诞、焦虑和困惑形态。显而易见,这些创作借鉴了来自西方的抽象艺术、表现主义艺术、观念艺术的图像资源,使之在主题和母题上都远远突破了20世纪以来新中国画的边界。以“现代水墨”的概念来概括和描述这些新实践,使之既连接着中国画的语言根脉,又连接着西方现代艺术和当代艺术新思想和新观念的枝叶,应该说是相当准确的。

当代水墨,狭义上说是以水墨为基本媒介,通过与西方当代艺术创作经常运用的装置、影像、身体和行为等媒介混合或互动,用以表达深刻的思想性和精神性。相较于现代水墨的不确定性、偶发性的热抽象,当代水墨创作更注重理性的创作意识。广义上而言,今天使用水墨为媒介创作的艺术实践,都可以被纳入当代水墨的研究范畴之中。但是,只有最富有创造力的艺术家才可以被称之为当代水墨艺术家。需要特别指出的是,参与现代水墨运动的艺术家大多在世并仍处于自身艺术生涯的盛期,其中很多艺术家从实践经验到理论认知上,都在不断推向新的高度,他们的创作大多可以被纳入当代水墨的考察视野之中。

袁运生 道源 纸本水墨 150×250cm 1991 ©艺术家

从现代水墨到当代水墨,事实上也只是中国画发展的一小部分内容,绝大多数实践者的创作,仍然在沿着传统中国画或新国画所设定的理论和造型道路上前行。也就是说,只有极少数在创作意识上接受了西方现代艺术与当代艺术影响的艺术家的创作,才可以被称之为现代水墨或当代水墨。需要提出的问题是,中国画是否需要现代转型?现代转型是否只有接受西方现代艺术和当代艺术一条路?如果不是,还有其他的路吗?从现代水墨到当代水墨40多年的发展史,我们如何概述之?是视而不见,还是应该好好整理和思考?从旧国画到新国画,从传统到现代,伴随的是现代主义的觉醒,是创作者主体性价值的显现,是积极融入世界艺术史格局中的努力。

现代水墨的实践者强调其语言的独特价值,认为水墨之中蕴含着中国文化的精神气象,他们试图通过水墨建构中国自身的现代艺术和当代艺术:从20世纪80年代的现代水墨到20世纪90年代的实验水墨,都在摆脱图像(描绘他者)的束缚,源于欧洲和美国的抽象和表现主义艺术,是其最基本的视觉特征。换而言之,此时的水墨艺术家在借用西方现代艺术和当代艺术表现形式的同时,却始终没有忘记“文化身份主体性”的论题。

显然,文化身份主体性的论题是水墨艺术家在面对20世纪中国思想史中 “西学东渐”历史境遇时的意识自觉。其回应的不仅是肇始于19世纪后半叶洋务运动派提出的“中学为体,西学为用”的主张,还回应了时兴的文化研究领域的“后殖民主义”理论。毋庸置疑,水墨艺术家在现代水墨、抽象水墨和实验水墨方面的探索,目的都是要推动中国水墨艺术实现现代性和当代性转化,能够更契合新时期国际化的历史进程。

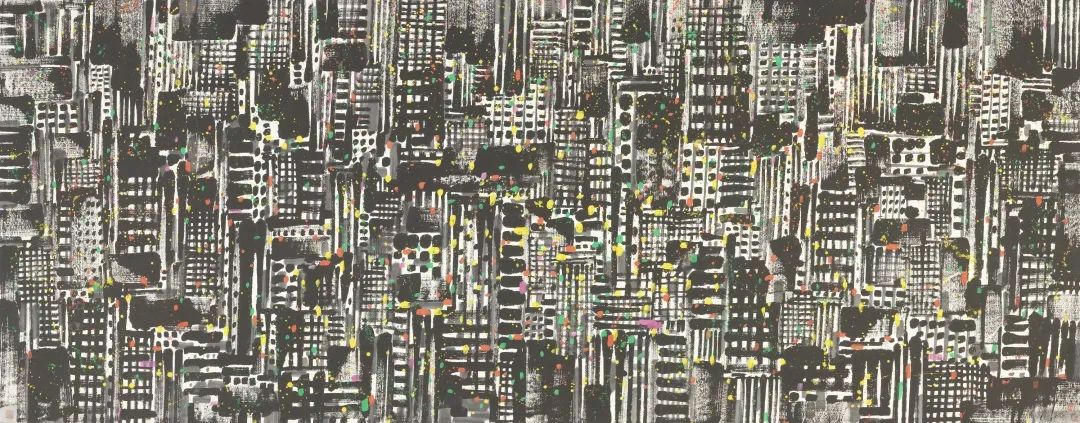

吴冠中 都市之夜 纸本水墨设色 145×368cm 1997 中国美术馆藏

这里有一个预设是,新中国以降的新国画思想无法与西方的当代艺术观念对话,此时几乎所有中国画家都在面临着自身笔墨的现代化转型的问题:他们必须重新面对中国传统绘画中笔墨的问题,必须在绘画行为和表现自我之间寻找微妙的平衡。以至于很多中国画家的创作思想都在求变,试图在中国传统画学的思想资源中汲取营养。要反思20世纪以来融合西方学院派写实造型语言体系的问题,尤其是肯定了中国传统文人画的价值,肯定了中国传统笔墨的价值。

在某种意义上而言,这些中国画家坚信的是中国传统画学精神内在的活力,偏重于寻找“中学为体”的“体”,暗合了新文化运动时期中国画学研究会“精研古法,博采新知”的宗旨,最终开启了“新文人画”的概念。与此同时,还有一部分水墨艺术家要求走向更远处,他们在西方的抽象艺术和表现主义艺术中也找到了中国传统画学精神中所主张的写意性。在这里,中国和西方艺术精神之间的差异得以弥合,最终呈现为现代水墨、抽象水墨和实验水墨实践的融合。

耐人寻味的是,这些水墨艺术家的探索鲜有被中国当代艺术领域接纳,以致形成了水墨艺术孤立存在的状态。在当代艺术理论和批评界看来,水墨艺术家大多将自己的创作观念囿于水墨语言的范畴之内,尤其是过于明确的文化身份的意识,最终局限了水墨艺术与世界当代艺术理论之间的内在联系。近年来经常出现的情况是,一些当代艺术家的创作会被纳入水墨艺术展览项目的范畴之内,以强化水墨艺术的当代性形象,反而较少有主要从事水墨艺术创作的艺术家受邀参加当代艺术的展览项目。

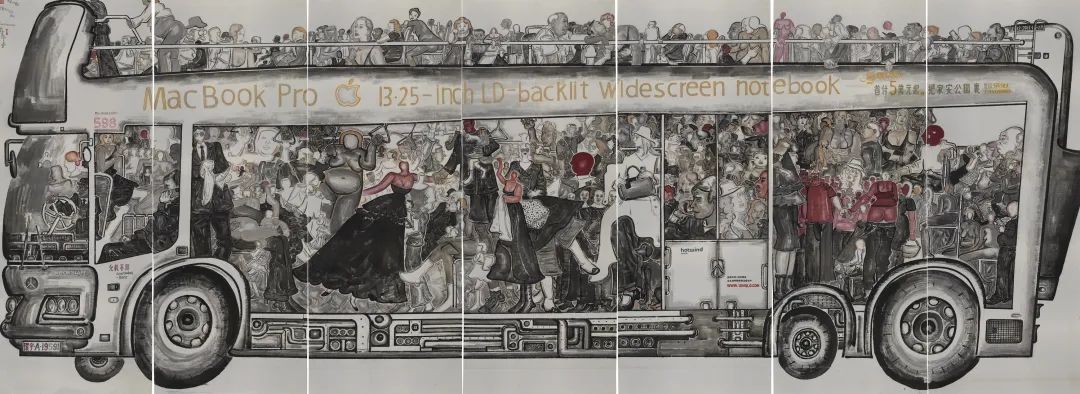

李孝萱 大客车 纸本水墨设色 320×980cm 2013 ©艺术家

这里产生了一个较为流行的概念就是“水墨性”——所有直接或间接与水墨有关的艺术创作,都可以被纳入水墨艺术批评考察的框架之内,进而极大扩展水墨艺术理论的空间维度。但是就像我们所看到的,水墨艺术家群体相对还是比较固定的,且近十多年来围绕水墨主题而展开的讨论并没有引入多少新的思想资源,也鲜有引起西方当代艺术创作和批评领域的关注和互动,以致水墨的问题现在看起来仍然是一个中国的问题,似乎其并不具备世界性语言的特质。

这里我们就要问,是否真的存在一个拟与之对话的西方?还是说这个西方更多来自我们在思想逻辑上的预设?在时间的作用力下,这个西方在不断的游移过程中,已经变得越发模糊和不确定。那么,中国的水墨艺术要继续向前走,首先就必须从理论上清理自“中学为体,西学为用”以来关于中、西方二元论的理论预设——这也是历史性的话语模式构造的矛盾关系,才能真正疏通水墨艺术创作理论上的淤塞。也就是说,不要再空泛地谈论中学和西学的问题,而是要超越中学和西学的对立,要在有中有西中无中无西,使之在理论上达到圆融自在的状态。

李中诚 红楼:梦No.1 绢本水墨设色 50×115cm 2020 ©艺术家

面向未来的水墨艺术,还是要回到更为广阔的历史和精神维度上思考其走势:就像关于主体性的文化身份的叙述,依然是具有鲜明时代印迹的话语系统,但过于强调区分自我和他者,只能使我们陷入更深的理论困境,遮蔽了艺术创作所应有的普遍性价值。从这个意义上来说,只有作为人类文明遗产的好的艺术,才具有超越时间和空间的思想气质。

因此,面向未来的水墨艺术一定是要站在全人类所共同面临的问题上来,这种宏观性的理论自觉能够不断修正我们看待事物和自身的狭隘性的偏差。如果我们有这样更高的胸襟和情怀,那么我们看待物质世界的眼光必然也就变得不同:艺术创作应该源于对人的价值的思考、对生命价值的思考。

我们对自己所处的状态要有清醒的认识,要保持自我反思的能力。今天,我们所要对抗的不仅仅是消费主义文化带来的过度的物质主义的欲望,其本质上是虚无主义的价值观,不要让这些的欲望侵蚀我们的精神;还要对抗不断沉积的话语模式的思维惯性,它使我们对自身已经固化的理论缺陷视而不见。

重提北宋时期程颐理学思想中“体用一源”的概念,就是借此反思近代“中学为体,西学为用”所规范的思想史的景观。当水墨艺术创作者更强调自身的直觉意识,在其思想深处没有二元的壁垒,没有体、用的差异时,便更能够直指本心。面向未来的水墨艺术,必然是要回到对艺术本体的精神内核的考量之上来,也必然是显现全世界和全人类都能够共享的思想形态,才可谓真正进入中国当代水墨艺术的历史进程之中。

最后需要说明的是,本书中收录的12篇文章,都是近十年来我关于水墨论题的持续性关注和思考。其中,有很多认识仍然是碎片化的,也有很多前后抵牾之处。这源于在不同行文逻辑中,在不同的时间点,我的认识会不断发生新的变化。在我看来,从“国画”概念的生成到旧国画和新国画,再到现代水墨和当代水墨,经历了整整一个世纪,这是一个历史发展的过程,更是一个去伪存真的过程。

美术遗产 Art & Heritage

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨从现代水墨到当代水墨

规划问道

规划问道