京城古迹

古老的北京城,在千年岁月积淀中孕育了极其丰富的世界遗产与文物古迹,它们既是北京历史的见证,又是文化艺术的瑰宝,同时也记录着中国传统的生活方式与人文风情。这些建筑遗存不仅具有独立的价值,而且曾经以其无与伦比的丰富性和完整性,构成了一个“全世界保存得最完好,而且继续有传统的活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作”。

“京城古迹”栏目将带您“微观古迹,纵览京史”,通过一个个文物古迹的挖掘与科普,逐渐将点连成线,将线连成面;以功能分类为横轴,以历史时间为纵轴,去展现那一筑一物的历史变迁和建造艺术,去讲述那一时一地的文化精神与市井生活。

经历近5年的整体保护修缮,“京西小故宫”万寿寺朱漆锦绣的大门再次打开,携新的文物发现与大家再次见面。这座寺院建成于万历六年(1578年),始终与明清两代统治者保持着紧密的联系,具有很高的历史研究价值,其背后的历史故事自然也值得我们好好说道说道。

1

万寿寺建造始末

万寿寺位于西直门外长河畔广源闸旁,万历五年(1577年)由万历帝生母李太后主持修建,次年建成。在明清两代,万寿寺由单路寺院逐渐扩建到三路建筑群,始终是清代皇家庆典的重要场所。有趣的是,这座寺院在三百年间始终与明清重要女性统治者关系密切,在建筑样式上也多暗示着使用者的性别。

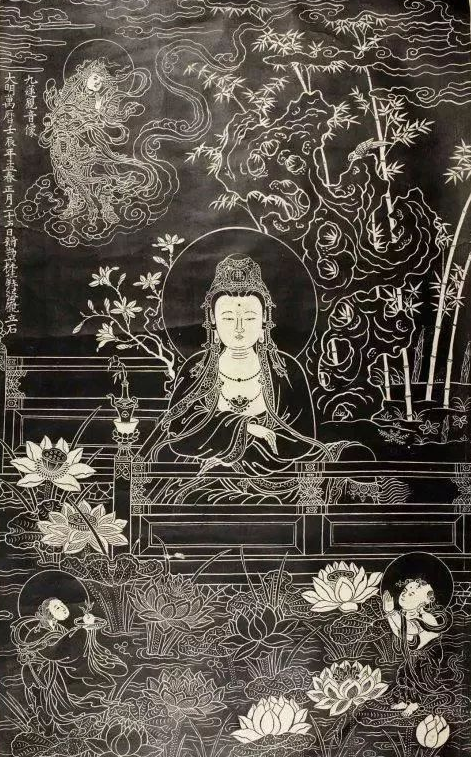

万历初年,皇帝年幼,帝生母李太后执政。由于宫女出身的李太后势单力薄,而且她本人也笃信佛教,因此效仿武曌,为自己塑造了一个“九莲菩萨”转世的身份,希望通过政教合一的方式获得执政的合法性。在当时,仅京师地区由她主持建造、修缮的寺院及番经厂等就有二十多座,如新建的慈寿寺、修缮的潭柘寺等。在这二十多座寺庙中,万寿寺又有着独特的意义。隆庆帝在位时,就有重修汉经厂的愿望,于是李太后执政时便希望通过修建寺院作为追思先帝之所,同时也作为幼子的祈福场所。

慈寿寺塔旁《九莲圣母像并赞》画像碑拓像

万历五年(1577年),李太后令司礼监掌印太监冯保督办万寿寺事宜。明代时,宦官大量参与西郊寺庙建设,冯保照例在西郊相地选址,最终选定了原正德年间太监谷大用的废弃寺院遗址作为基础。这片地位于西郊人文地理环境较好的长河流域,虽在闹市当中,却因林木环绕而有世外桃源之感,加之寺院周围四顷划为护寺林地,百姓不得入内,展现出皇家禁地的格局。万历六年(1578年)六月,寺院建成,万历皇帝赐名“护国万寿寺”且屡加恩赏,加之万寿寺寺产丰富,寺僧众多,繁盛一时。

万历后,明朝很快陷入危亡境地。1643年,年仅六岁的清顺治帝在盛京(今沈阳)登极,第二年即加封万寿寺为“敕建护国万寿寺”,奠定了万寿寺在清代的皇家寺院地位。虽然获得了清皇室的认证,万寿寺却于顺治十六年(1659年)遭大火焚毁,仅余东路部分僧舍遗存。直到康熙年间,时任万寿寺住持的圆亮和尚募集善款,以东路院落为基础重建,并于康熙二十年(1681年)基本完工。

又过了五年,时间来到清康熙二十五年(1686年),康熙修建西郊畅春园。作为往来畅春园路上的附属建筑,万寿寺终于开始受到清皇室的关注。康熙五十二年(1713年),康熙六旬庆典,选择万寿寺作为举办千佛道场的场所,首次为万寿寺赋予了庆典舞台的属性。此后,乾隆十六年(1751年)崇庆太后六旬庆典、乾隆二十六年(1761年)崇庆太后七旬庆典、光绪二十年(1894年)慈禧六旬庆典,万寿寺屡屡修缮扩建,我们今天所见的寺院风貌基本就是光绪二十年重修后的状态。

中路七进院的西洋门,乾隆十六年(1751年)

大修时增建。

图片来源:北京艺术博物,张烁/摄

2

“永乐大钟”与格局变迁

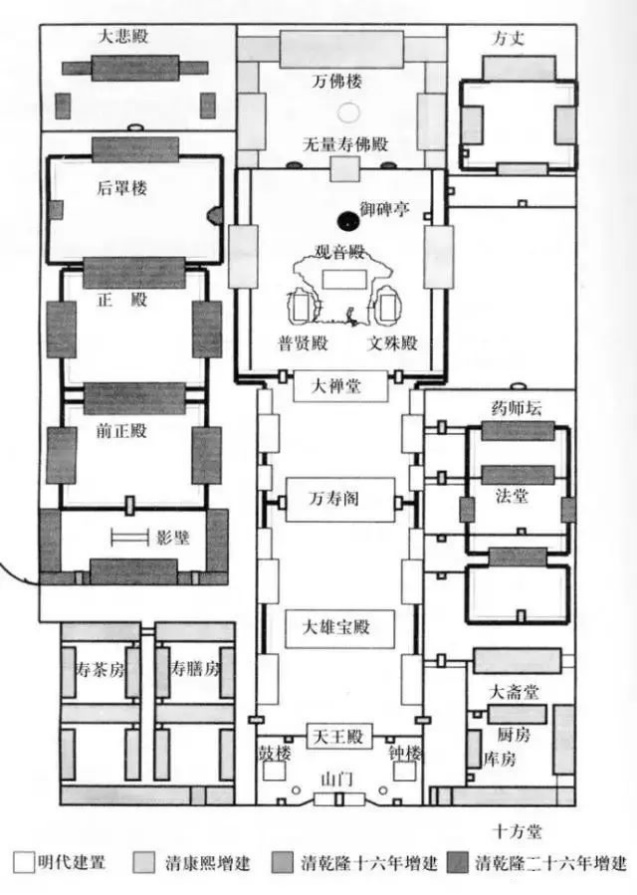

修建伊始,万寿寺只有中路建筑,占地约8500平方米。随着历任统治者的扩建,到了清高峰时,万寿寺共有东中西三路院落,占地面积达到明万历时的5倍多。从这一次次的改建中,我们可以看到长河沿岸地位的提升,以及几代统治者不同的政治意图与审美偏好。

明代初建时,万寿寺只有中部一路,前为佛法场所,后为园林景观。根据碑文记载,最后一进院落由假山、山上佛堂及山下水池组成,假山分别象征着普陀、峨眉、五台三座著名的佛教圣地,万历十六年,万历帝谒陵途中还曾在池亭中用膳。

万寿寺中路园林今貌,图片来源:图虫创意

万历三十五年(1607年),为了迁入永乐大钟,而原有建筑体量无法容纳,于是在寺东北侧增建了钟楼,作为悬钟之所。

永乐大钟本铸于永乐年间,因遍刻《华严经》而被称为华严钟,钟上御制款识记载“大明永乐年月吉日制”,作为迁都系统工程中的一环,铸造时间应与北京城的营建时间相近。大钟本铸于铸钟厂,完成后搬于汉经厂作为皇城内部做佛事的法器。万历初年,汉经厂颓圮破败,永乐大钟依召需搬往万寿寺保存,但因择吉时的缘故,在万寿寺建成近三十年后才正式搬到万寿寺中。

明天启年间,永乐大钟被视为不详,置放在地,不再鸣响。后来,在雍正-乾隆间,永乐大钟还因五行之说再次搬迁,移往觉生寺(即今天的大钟寺)作为祈雨法器。永乐大钟现藏于大钟寺古钟博物馆,因其本身历史意义,以及铸钟工艺高超、镌刻铭文繁复、钟声悠扬远播等特点,在世界古钟历史上也有重要地位。

万寿寺在迁入永乐大钟时,增建了东路部分院落,然而这些建筑于明清交际逐渐破败,又于顺治年间造火灾焚毁。火灾之后,万寿寺住持圆亮和尚两次主持修建,恢复了东路部分僧舍和佛堂,并重修山门、设茶棚,为往来行人提供茶水。

万寿寺内部格局变迁,图片来源:北京市方志馆

康熙对万寿寺的大修在圆亮和尚两次自修之间进行,奠定了如今的东中西三路格局。此次之后,颓败多年的万寿寺再度正式登上舞台,并在以后的历次皇室祝釐场所修建中,逐渐扩充完善院落结构,在寺内外设各式彩棚、灯楼等,并在对岸建起“苏州街”,模拟江南市井风光。万寿寺内部格局逐渐成为比明时更为宏丽的皇家庆典舞台,外部环境日益贴近市民文化的城市空间。

3

从皇家禁地到庆典舞台

万寿寺的地理位置正处于清代统治者往返西郊畅春园与皇宫的水路转换点上,无论早上从哪里出发,行至日中,都正走到万寿寺附近。而万寿寺本身规模宏大,明代流传下来的“万寿”其名也吉祥可喜,因此无论是从功能、场地上考虑,还是借用其吉祥寓意,万寿寺都是举办寿典的绝佳场所。

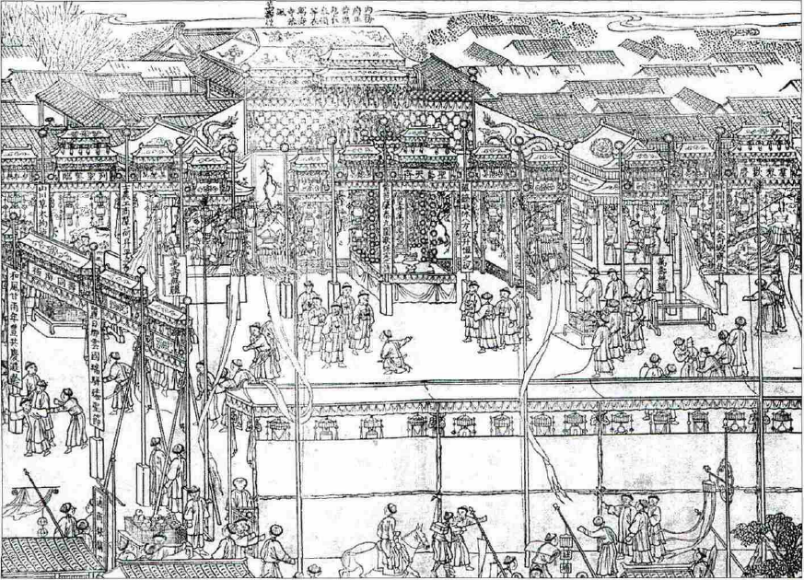

康熙五十二年(1713年),康熙六旬庆典,万寿寺作为举办千佛道场的场所,首次获得了庆典舞台的属性。为了接纳大量前来道贺的群众、官员和僧侣,不仅寺院内部得到了扩建,外部沿路也大量修筑了各式节庆构筑物,彩棚彩坊、鼓亭、戏台、表棚、灯楼、灯廊、小亭等纷纷架设起来,万寿寺周边初步具备了聚集人流的场地条件。

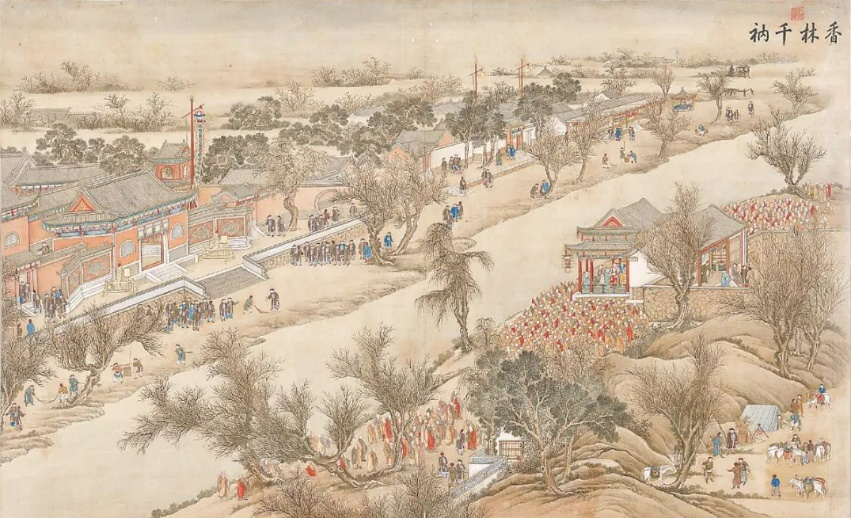

清乾隆二十六年宫廷绘《香林千衲》,故宫博物院藏

乾隆二十六年(1761年)崇庆太后七旬庆典,除了内部扩充场地建筑外,为博崇庆太后欢心,乾隆令人将其周围原本自发出现的市肆重新组织,在长河对岸仿照苏州买卖街巷的样式统一修建了一条“苏州街”,并召大量江南商人来此处售卖,亲历苏州街的诗人魏之绣记下了自己的观感:“楼馆青红百货俱,水村山郭似姑苏。小人近市真堪羡,翻作人间大隐图”。

不仅如此,每年四月初一至十五,苏州街上都会兴办庙会,万寿寺也在这固定的十五天内向市民开放。由于交通便利、环境优美,庙会、浴佛会,以及长河沿线踏青等民俗活动,逐渐成为清代京郊百姓生活的重要娱乐。

《万寿盛典初集》中的万寿寺

农历四月的长河沿岸正直初夏风光秀丽之时,《燕京岁时记》记载,庙会期间“柳风麦浪,涤荡襟怀,殊有天明气清、惠风和畅之致。诚西郊之胜境。” 京城流传的竹枝词中,也有描写人们逛万寿寺庙会热闹喜悦的场面:“三春将尽四月来,西郊万寿寺庙又开。红男绿女联蹁路,小儿更是得意回。”

时年有一单弦牌子,曲名《穷逛万寿寺》唱的正是京城百姓逛万寿寺的故事,咱们今天就伴着这首曲子,先凑凑这开门首日的热闹。

在这次为期五年的修缮过程中,万寿寺内的建筑、彩画、造像等都进行了全面的检查和修缮,院内还挖掘出了一座断成四节的明代华表,和一块丹陛石。这块丹陛石现在就被放置在万寿寺天王殿前的台阶中央。万寿寺中路前六进院及东路方丈院恢复开放,5个基本陈列、350余件馆藏文物精品亮相,其中七成珍贵文物是首秀。

大雄宝殿东西配殿:馆藏佛像艺术展厅,展示74件历代汉传佛像和藏传佛像。

万寿阁:一层展出基本陈列“吉物咏寿展”,展出古人祈福健康长寿的吉物70余件套;二层是“学者书屋”,开放专家学者捐赠给博物馆的历史文博领域藏书;三层是“青年论坛”,作为容纳四五十人的多功能厅,举办学术论坛、各类主题沙龙等。

大禅堂及东西配殿:艺博书画馆,开门首展“万几余暇”,展出馆藏皇室书画作品。书画馆计划每三个月更换一期展览主题,之后还将推出京派书画展、扇子展、“器藏清雅”书画中的器物展等。

万寿寺东路:方丈院在修缮前是大杂院,首次开放后作为家具馆,展出48件明清及民国时期的家具;鼓楼将打造成放映厅,展现“水上御道”的历史画卷。

目前,艺博每日限流600人,开放时间为9时至17时,16时30分停止入馆,周一闭馆。大家前去参观记得需提前通过“北京艺术博物馆”微信公众号预约购票,入馆须符合北京防疫政策。

图片来源:北京日报

[1]高凯军.关于永乐大钟若干问题的探讨[J].中国历史文物,2004(02):64-71+97.

[2]孟兆祯.京西园林寺庙浅谈[J].城市规划,1982(06):52-56.

[3]王曦晨.北京西郊万寿寺历史建筑及园林景观研究[J].建筑史,2019(02):116-127.

[4]杨菁,叶翔,张小弸.从皇家禁地到庆典舞台:北京西郊万寿寺的微观格局变迁[J].建筑师,2021(03):79-86.

[5]冀洛源.康熙《万寿盛典初集》中所见北京内城的寺观建筑[J].故宫博物院院刊,2016(06):42-65+161.DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.2016.06.004.

[6]“京西小故宫”今年内重新开放!新发现文物将首次展出[M].北京晚报,2022-04-12.

本内容由北京印迹平台整理制作,转载请注明出处。

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

北京11处文保单位划定“保护圈”,包括北京站车站大楼等

北京非遗说 | 探访京剧振兴线

踏月赏月,中秋之夜北京还有这样的传统习俗?(文末有福利!)

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):京城古迹丨万寿寺9月16日起开放!聊聊背后的历史故事

规划问道

规划问道