飞地空间治理超越了传统的城市和区域治理模式,是融合飞出地市场、资金等经验优势与飞入地土地、人力等资源特色,对资源要素、空间供给的重新安排。从飞地园区到飞地城区,深汕特别合作区的飞地空间治理呈现出“合作区内部、合作区—深圳主城(汕尾市)、合作区—区域(粤港澳大湾区、粤东地区)”等多个主体、多个层级区域链接治理的弹性演变。从“两地合作共建”到“深圳全面主导”,发展权力和空间权力的统一促进了区域资源要素在深汕特别合作区的有效导入、集中、外溢与沉淀。当前,飞地空间治理仍存在不确定性、不稳定性,需要根据区域环境、发展阶段、自身特征进行适应调整。

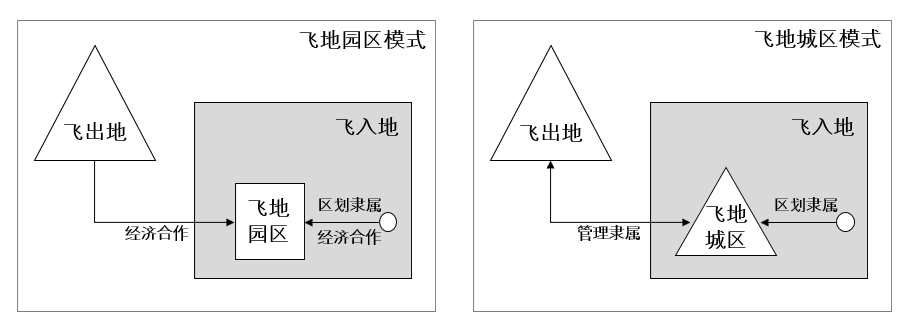

在行政区经济、财政分权的治理环境下,主动利用和创造飞地,可以降低跨界成本,克服行政区作为经济活动容器的局限性。改革开放以来,建立在非均衡发展、区域比较优势及梯度推移等理论基础上,飞地逐步在经济发展水平较高、经济体制改革较深的长三角、珠三角实践,并迅速在全国推广布局,形成了“飞地园区”、“飞地城区”两个不同阶段产物。

▲ 经济飞地空间发展阶段演变(资料来源:笔者绘制)

1.1 飞地园区,

建立跨行政区的产业转移园治理困境

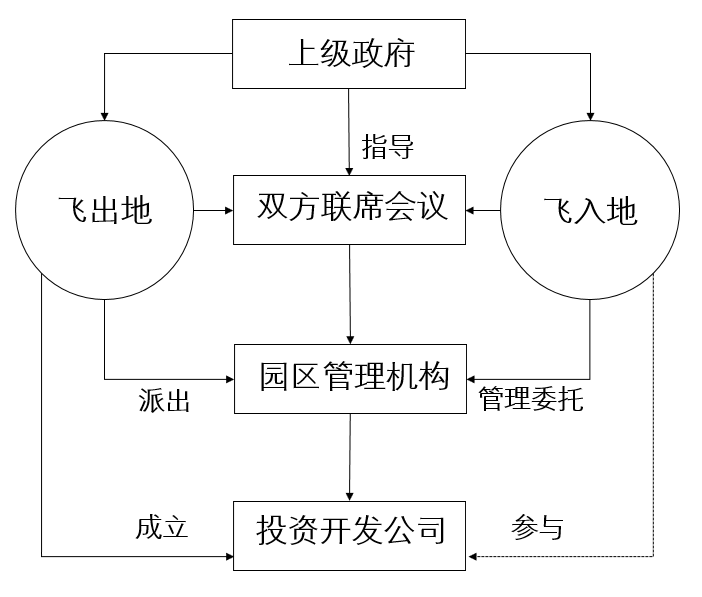

作为跨行政区要素协调、产业统筹的承接容器,飞地园区多表现为在没有行政隶属关系的区域设置嵌入型产业园区。飞地园区以江苏省的南北共建园区、广东省的产业转移园区最为典型。江苏省2005年出台南北共建园区政策,打造建设44个南北共建园区。广东省2008年出台产业转移工业园政策,打造一批产业转移园区。飞地园区通常采用“上级政府、飞入地、飞出地、飞地主体、企业”、“双方联席会议—园区管理机构—投资开发公司”的治理架构。块对块的产业转移模式替代了原来点对点的产业转移模式,管理与项目复合承接模式替代了原来单纯的资金承接模式,两地共同发展互惠互利替代了以往简单的资金对口帮扶模式。在区域发展失衡的情况下,突破行政区划限制共同规划建设、共同管理飞地园区,是实现两地互利共赢的空间治理模式。然而,目前多数飞地园区是依托各类开发区中建立的“区中园”,往往局限于高污染、高耗能的产业转移,园区的面积普遍较小,加上飞地管理职责的模糊和地方保护主义的阻碍,飞地园区治理面临较大困难,仍处在深入探索阶段。

▲ 飞地园区的空间治理架构(资料来源:笔者绘制)

1.2 飞地城区,

发展权和空间权辩证的特别合作实践

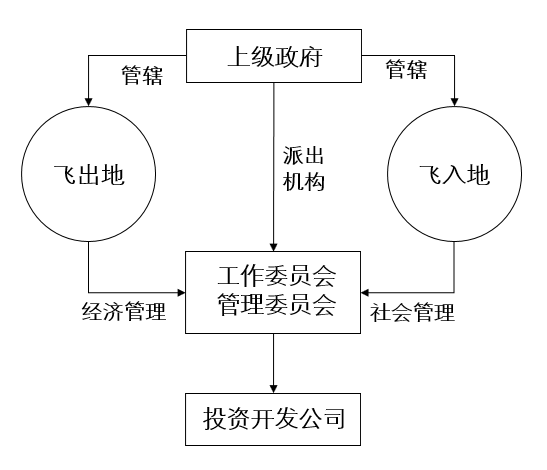

为了更好地实现城市治理经验传输,打造更有力的区域协调抓手,飞地城区的探索逐步开展,以深汕特别合作区和雄安新区最为典型。2011年2月,广东省委、省政府批复设立全国首个特别合作区(城市功能区)——深汕特别合作区。2017年4月,中共中央、国务院为疏解北京非首都功能批复设立国家级新区(副省级功能区)——河北雄安新区。虽然飞地城区尚未突破传统行政区束缚,但其以城市功能区崭新的飞地模式出现,从园区拓展到村、镇、县等多个空间层级,从局限于产业经济拓展涵盖到政治、社会、文化等诸多领域,实现了从经济飞地向社会飞地叠加转变。飞地城区延续了飞地园区的治理架构,由飞出地、飞入地共同管理,飞出地协同经济管理和规划建设,飞入地协同征地拆迁和社会事务。“党工作委员会+管理委员会”享有地级市管理权限,意味着新的治理层级的产生,经济发展权和空间管理权在某种意义上集中到了飞地政府中,对投资开发公司进行直接管理。然而,经济管理和社会管理的隐形切割,经济发展权和空间管理权仍处于传统行政区城市主义的保护框架下,飞地城区治理实践仍有待进一步探索。

▲ 飞地城区的空间治理架构(资料来源:笔者绘制)

1.3

传统治理体制难以实现飞地空间发展管控

从飞地园区到飞地新区,各主体的需求和关系仍处在不断的调整之中,空间治理呈现是不稳定的、具有弹性的动态特征。飞出地产能过剩缺乏发展的空间,飞出地饱有空间而缺乏发展的资金,双方进行所属权利资源的互换,使得飞入地将异地开发建设的合法性让渡给飞出地,飞出地则投入资本、技术、管理等制成资源借助飞地实现资本扩张增值的需求。飞地实现了区域资源要素的流动与增值,使得双方政府能够持续稳定地获得利益分成。然而随着发展的推进,当年飞出地无法自我开发的飞地空间迎来了巨大的升值机遇,地方发展主体在利益增加的过程中抬头,寻求打破原有的规则推动利益地再分配。深汕特别合作区的几次体制机制改革明显地体现了,传统治理体制中行政区经济逻辑对飞地空间治理的冲击。

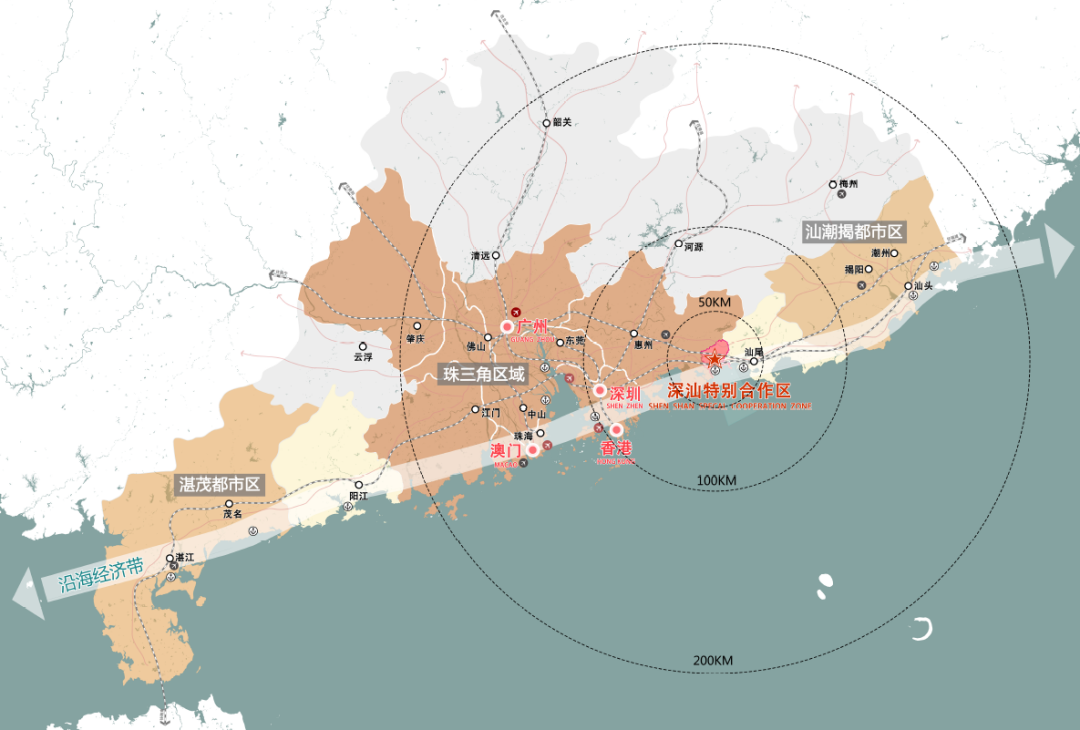

深汕特别合作区(以下简称“合作区”)位于汕尾市海丰县,324国道、深汕高速公路、厦深铁路横贯境内,是粤港澳大湾区向粤东沿海地区辐射的支点,战略区位突出。在区域严重失衡的广东省,合作区由飞地园区成功过渡到飞地城区,由“两地合作共建”省直管模式成功过渡到“深圳全面主导”的市行政托管模式,是特殊环境下、特殊区位背景下的飞地空间治理典范。

▲ 深汕特别合作区在广东省、粤港澳大湾区的区位

资料来源:《深圳市城市规划设计研究院.深圳市深汕特别合作区总体规划纲要(2017-2035 年)》,2018.

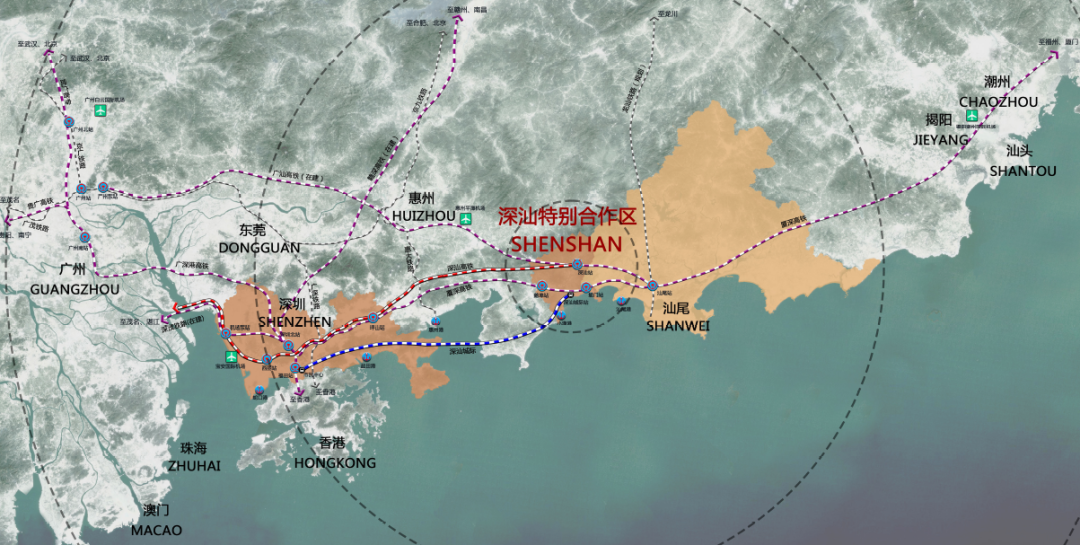

▲ 深汕特别合作区在深圳的区位

资料来源:《深圳市城市规划设计研究院.深圳市深汕特别合作区总体规划纲要(2017-2035 年)》,2018.

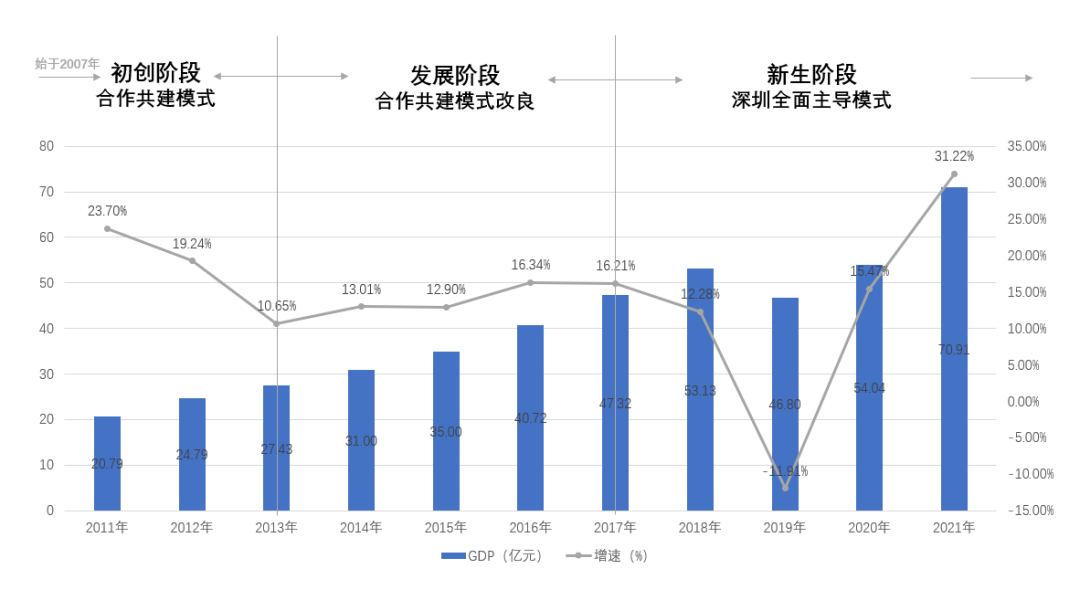

合作区前身是2007年广东省认定的东莞大朗(海丰)产业转移工业园,2008年变更为深圳(汕尾)产业转移工业园。2011年合作区正式设立,由深圳市、汕尾市合作共建。2017年体制机制改革,合作区成为深圳市的第“10+1”区。从产业转移园区到特别合作区,其面积由最初的13.08平方公里扩大到468.3平方公里,经济总量从建区之初的20.79亿元增长到2021年的70.91亿元,规划开发建设速度加快。结合政策、经济发展转变,将合作区发展分为三个阶段,从体制机制、发展动力、空间思路三个方面总结空间治理转变。

▲ 深汕特别合作区的治理阶段

资料来源:笔者结合深汕特别合作区大事记、深圳市统计年鉴整理绘制

|

|

初始阶段 (2007-2013年) |

发展阶段 (2014-2016年) |

新生阶段 (2017年至今) |

|

体制机制 |

· 合作共建模式。 ·深圳负责经济建设、汕尾负责征地拆迁和社会管理。 |

·合作共建模式改良。 · 强化深圳主导、合作区直接管理事权增强。 |

·深圳全面主导模式。 · 经济发展、空间规划、社会事务全归深圳管理。 |

|

发展动力 |

· 产业转移工业园的延续。 · 占地大、能耗高的企业转移带动。 |

·“深圳总部+深汕基地”的产业发展模式。 · 引进具有辐射带动作用的企业。 |

· 战略产业培育的产业发展模式。 · 引进战略培育、实力强劲的领军企业。 |

|

空间思路 |

· 转移产业园的继续建设。 · 泛华BT模式的基础设施建设。 · 合作区的发展规划编制。 |

· 推动产城融合发展,聚焦鹅埠,打造产业集聚区。 · 深汕投控PPP模式基础设施建设。 · 产业、项目、资金道路的规划编制,基础设施建设规划编制。 |

· 高质量城区建设,精耕鲘门,打造未来科技区。 · 深汕投控PPP模式基础设施和公共服务设施建设。 · 国土空间总体规划编制,重点片区规划设计推进。 |

▲ 深汕特别合作区的治理阶段特征(资料来源:笔者整理)

2.1

体制机制的转变

合作区的体制机制经历了“深圳单向转移——两地合作共建——深圳全面主导”的转变历程。初创时期,合作区党工委、管委会为省委、省政府派出机构,享有地级市管理权限,领导班子成员由深圳市、汕尾市共同选任和管理,明确深圳、汕尾的GDP及财政分成,深圳市主导经济管理和建设,汕尾市负责征地拆迁和社会事务。随着飞地新区制度外溢带来土地升值机遇,分别把控着经济发展权和空间管理权的两地政府仍遵循着各自的利益诉求,深圳市财政代管迟迟无法实现,深圳市对合作区的投入仍持观望的态度。2014年,汕尾市政府授予合作区管委会超过150项地级市经济管理职能和规划建设审批职能,管委会的直接管理事权增强,围绕产业项目落地和城市建设管理的政务体系形成。2017年,确立了深圳全面主导、以深圳市一个经济功能区的标准和要求建设合作区的全新格局。根据《深汕特别合作区体制机制调整方案》,合作区党工委、管委会调整为深圳市委、市政府派出机构。领导班子成员由深圳市委选任和管理,领导职数参照深圳经济功能区配备,有效避免了责任、利益分成的模糊,实现了人、财、地一体的飞地治理转变。

2.2

发展动力的转变

合作区的发展动力经历了“被动产业承接——主动产业选择——战略产业培育”的转变,形成了“深圳总部+深汕基地”的产业发展模式。初创时期,合作区承接产业转移进程加快,以华润海峰、腾讯云计算数据中心为代表的深圳项目和资金逐步进入。其发展动力仍是产业转移工业园建设的延续,基于充足的空间开发潜力条件,承接深圳产业的梯度转移。转移的产业项目呈现出明显的占地面积达、能源消耗高的特点,合作仍扮演深圳产业置换和转型升级腾挪基地角色。发展时期,合作区改变以往“被动承接”产业梯度转移的局面,协调落实与深圳企业同等待遇的产业扶持政策,瞄准国有大中型企业、世界500强企业、有扩产需求的大中型企业进行招商。引进了华润、中建、台塑、华鼎科技等大型企业,形成大数据、电子设备制造业、绿色建筑材料、新能源等多个专业产业集聚区。新生时期,深圳全面主导发展下的合作区强化战略产业引入和创新能力建设双轮驱动。重点引入深圳龙头企业比亚迪建设深汕汽车工业园,并以比亚迪深汕汽车工业园为引领,加快细分配套产业对接,推进深汕智造城建设,形成“深汕总部+深汕基地”的产业发展模式。

2.3

空间思路的转变

合作区空间发展思路经历了“转移园区建设——产城融合建设——高质量城区”的转变。初创时期,合作区规划建设延续产业转移园区建设的思路,以BT模式(Build建设-Transfer移交)推进产业园区基础设施建设,以产业园区拓展承接产业导入为发展思路。发展时期,深圳特区发展建设集团与合作区共同成立深汕投资控股集团,以PPP模式(Public-Private Partnership)推进合作区的土地开发、基础设施建设和资本运作、园区管理服务。以打造产城融合的新区位发展思路,支撑产业和港口物流产业快速导入的产业、港口园区建设。新生时期,合作区积极借鉴深圳先进的空间开发和运营经验,总结推广深圳国土空间规划和管理经验,在加快战略性产业空间供给的同时,加快推进公共服务设施、市政设施、交通设施的高质量建设。

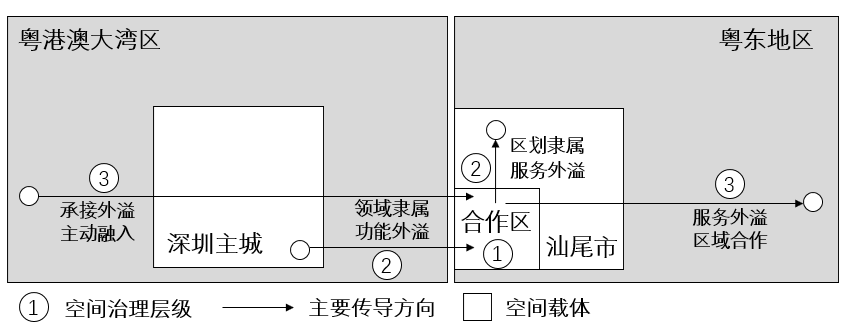

合作区的空间治理逻辑以“深圳—合作区—区域(粤港澳大湾区、粤东地区)”跨越链接为基础,无论空间本底营造、产业空间供给、交通设施联通,聚焦从合作区内部、合作区—深圳主城、合作区—区域等多个层级的空间链接出发进行谋划。

3.1 空间本底营造,

区域协同的全域海陆统筹

合作区陆域面积468.5平方公里,海域管理面积1152.0平方公里,陆域面积相当于深圳主城的23.4%,海域面积与深圳主城相当,拥有60.6千米海岸线和优越的港口条件,是深圳主城功能的重要拓展区域。结合国土空间规划改革要求,以及深圳在土地管理运营和生态环境保护的治理经验教训,合作区国土空间治理,以海陆统筹和生态保护作为空间治理基础,建立系统全面、分类管控、引导明确、权责清晰的全域空间资源要素管控体系。

在与区域链接层面,合作区生态保护主动融入广东省“两屏一带、一网多核”生态安全战略格局,重点加强区域海洋环境协调保护与治理、区域生态廊道和城市绿道的衔接、推动区域联防联治。在与深圳主城链接层面,充分借鉴深圳主城在海陆统筹和生态保护的先进经验,在生态优先的前提下划定海洋生态保护红线,对海岸线进行有效的保护与利用。在合作区内部,通过构建“一湾、一屏、三山、三河、多廊”的生态格局,将山、水、林、田、海作为一个生命共同体,强化对湿地、河流、林地、田园、海洋以及其它生态空间的保护,确保生态系统完整,蓝绿生态空间占比稳定在70%以上。

3.2 产业空间安排,

链条整合的阶段有序供给

合作区占据着粤港澳大湾区经济发展高地向粤东欠发达地区过渡的核心区位,是连接大湾区带动粤东沿海经济带振兴的战略支点。合作区的产业空间安排遵循着“深圳主城外溢—合作区在地培育—辐射服务区域”的区域链条对接、整合逻辑,进行在地与区域互联、政府主导和市场需求相结合的空间有序供给,建立“深圳总部+深汕基地”、“深圳研发+深汕生产”的产业链整合模式,与深圳主城错位发展、互惠互补,通过粤港澳的产业外溢和产业承接,辐射服务粤东沿海经济带。

在与区域链接层面,深度参与粤港澳大湾区的产业分工,推进能够辐射服务粤东地区的产业落地,助力科技湾区、蓝色湾区建设。在与深圳主城链接层面,有效地吸引主城具有竞争力的大型企业高端制造环节落地,聚焦鹅埠全面做强产业转移工业园区;为深圳提供海洋及腹地空间,建设港产城一体化的深圳港小漠港区、产学研一体的海洋智慧港;与深圳高新科技产业全面对接,重点打造深汕湾机器人小镇,瞄准培育机器人等未来产业。在合作区内部,坚持“以产营城、以城升产”的发展思路,针对不同阶段的产业发展特征,结合生态环境要求、产业链条特点进行空间的准确供给,确保产业落地。

3.3 交通支撑联动,

互联互通的立体交通支撑

合作区的交通网络构建,不仅要与深圳主城的高度融合,还要达到合作区与粤港澳大湾区、粤东地区交通的高度融合。合作区依托良好的区位条件和港口资源,正在逐步建立覆盖海、陆、空的立体交通体系。

在与区域联通上,通过高速铁路网络向西融入湾区,向东辐射粤东,打造粤港澳大湾区的东部门户。通过高铁实现与湾区三大核心城市60分钟铁路互达,与湾区、粤东重要节点城市90分钟互达;争取深汕机场建设,增强对周边的辐射能力。在与深圳主城联通上,通过构建“三公三铁”互联通道,实现合作区融入深圳30分钟轨道交通圈,支撑双城生活模式;完善高速网络建设,推进2小时直达深圳各个圈层、深圳各重要功能区及枢纽。在合作区内部,打造全覆盖、多层次、一体化的公交网络,谋划中低运量系统,构建“步行+自行车+公交”的绿色出行模式,打造基于数据的、交通“规划、设计、建设、管理”一体化的创新型智慧出行体系和精细化交通治理示范区。

4.1 结论

多主体、多层次的动态治理机制

飞地空间治理超越了传统的城市和区域治理模式,是融合飞出地市场、资金等经验优势与飞入地土地、人力等资源特色,对资源要素、空间供给的重新安排。从合作区的发展经验来看,飞地空间治理是合作区内部、合作区—深圳主城(汕尾市)、合作区—区域(粤港澳大湾区、粤东地区)等多个主体、多个层级的空间链接。合作区的治理经验提供了一个可能的、动态的发展方向,从“两地合作共建”模式过渡到“深圳全面主导”模式,简化了原本复杂的治理架构、有效避免了飞出地再领域化的权力与飞入地原有领域权力间的矛盾,促进了区域资源要素的有效导入、集中、外溢与沉淀。然而,飞地空间治理在诸多层面仍摆脱不了原有行政体制、领域政治的束缚。这种体制机制创新实践带来的飞地空间增值的仍是把区域协同的双刃剑,多方的利益诉求的平衡机制仍有待继续探索。飞地空间治理仍存在不确定性、不稳定性,需要根据区域环境、发展阶段、自身特征进行适应调整。

▲ 基于区域链接的飞地空间治理框架(资料来源:笔者绘制)

4.2 展望

可持续、主体化的弹性治理逻辑

究竟是“以我为主”还是“以他为主”,是飞地空间治理普遍的博弈困境。合作区从过去的“区域需要我做什么”转入“我为区域做什么”的逻辑,基于合作区本身区位、资源优势,结合深圳主城的经验输出,从区域链接角度多个层次谋划空间发展策略。以深圳全面主导建立完整的财税分配制度、绩效核算制度、土地审批管理制度,实现“以合作区为主”的主体治理逻辑回归。这种回归巧妙地实现回应了空间权力和发展权力的辩证统一,承载深圳功能与带动区域发展的辩证统一。但值得再思考的是,在中国传统的治理逻辑下,过去合作区的飞地探索是基于管理事权下的再领域化探索,合作区之于深圳始终是领域隶属而非行政隶属。未来,在行政区划不变的情况下,这种“行政托管”、“特殊合作”是否有期限?期限是多久?是合作区能否从根本上获得发展的关键。

合作区肩负着为全国区域协调发展先行探路的重大历史使命,是深圳特区建立40周年先行试验的区域治理典范,探索出了飞地空间治理的“深汕模式”、“深汕样本”。然而,作为区域与城市空间动态重构的特殊治理试验,飞地空间治理仍是“未来模式”。未来的治理调整,需要立足主体发展思维、弹性开放思维,去处理空间权力和发展权力的辩证统一、承载深圳功能与带动区域发展的辩证统一,最后落实到飞地主体规划、区域协调发挥。

张和强,深圳市城市规划设计研究院,主任规划师

盛 鸣,深圳市城市规划设计研究院,副总规划师、规划研究所所长

詹飞翔,深圳市城市规划设计研究院,主任规划师

注:本文涉及规划内容主要基于深圳市规划和自然资源局、深圳市深汕特别合作区管委会联合组织编制的《深圳市深汕特别合作区总体规划纲要(2017-2035 年)》,特此向组织单位、编制单位各位领导和深规院项目组同事表示感谢!

“此文雏形为2021年中国城市规划年会宣读论文《基于区域协调的飞地空间治理研究》,被收录进《2021年广东省情报告》,后深化发表于《城市发展研究》2022年第4期。”

编辑 | 何瑜

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):区域链接:飞地新区的弹性空间治理模式研究

规划问道

规划问道