颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。

在智慧家居、物联网、人工智能算法以及装配式定制化建造技术等技术革命下,在追求居住品质和社群连接等个体需求变革下,未来城市的居住场景将呈现怎样的面貌?

结合既有案例推演,我们认为在空间层面上其将呈现出共享化、碎片化的趋势。空间区位的重要性有望随着信息与通信技术的渗透而削弱,同时不同居住社群的形成进一步加速空间异化。在管理层面上,未来社区将结合智能停车场、智能快递柜、智慧物业等提升管理智能化与效率。下面将结合部分概念设计或已建成案例,从未来城市居住原型、居住方式、社区管理三个方面展示未来城市可能的居住场景。

未来城市居住原型——可持续·有机生长

//

(1)Oceanix City

韩国釜山广域市、联合国人居署和OCEANIX于2021年11月18日签署了一项历史性协议,将建造世界上第一个可持续漂浮城市原型“Oceanix City”。设计希望构建一种新型的可持续漂浮结构,旨在帮助解决该国的水位上升灾难。该城市的设计随着时间的推移而有机发展、转型和适应,采用可扩展的方式从社区转变为无限城市。

每一个占地0.02平方公里的六角形平台均可容纳多达300名公民,使其可以在一个混合用途空间中进行生活、工作和聚会。所有建造的建筑都在7层以下以保持重心,最终组成一个能够抵御洪水、海啸和5级飓风等自然灾害的城市,并为内部城市空间和公共领域提供遮阳。该项目整合了零废物和循环系统、闭环水系统、食品、净零能源、创新流动性和沿海栖息地再生。目前,该项目仍在设计阶段。

Oceanix City 概念设想

(https://new.qq.com/omn/20220503/20220503A04GSA00.html)

(2)Biodiver City

马来西亚槟城州政府于2020年1月发起了一项国际设计竞赛,旨在将槟城南岛转变为一个可持续、全球性目的地,提供约4.6公里的公共海滩、2.43平方公里的公园和长25公里的海滨空间。

BIG、Hijjas和Ramboll的总体规划方案“Biodiver City”将帮助实现规划愿景,关注宜居性、促进社会和经济的包容性发展,并实现环境可持续性,以造福后代。总体规划设想了三个具有丰富的生物多样性的岛屿,旨在利用当地和全球的技术与集体知识,实现经济、文化和生态的增长。

该项目为设计方案构想,这三个岛屿汇集了1.5万到1.8万居民,具有占地0.2到2平方公里的多功能区域,并在每个区域周围形成了0.05至0.1公里的连续缓冲区,对保护区、公园、走廊和城市广场的边缘生态形成支持。

Biodiver City 概念设想

(https://www.archiposition.com/items/6553e73a67)

未来城市居住方式——共享·社群

(1)北京星牌共享际建筑

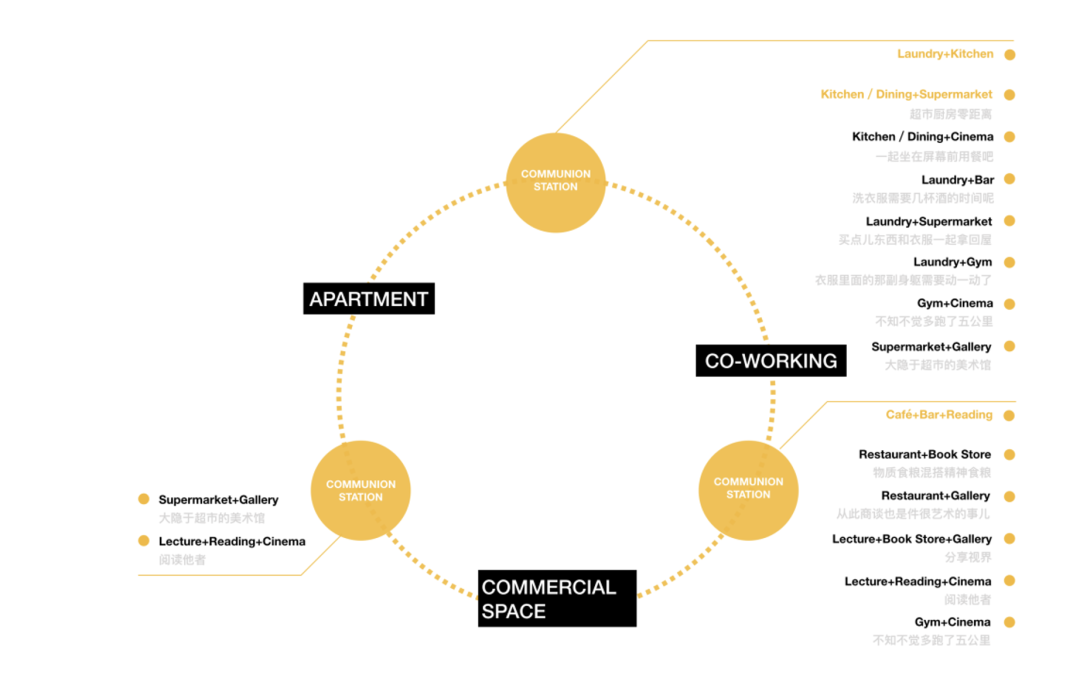

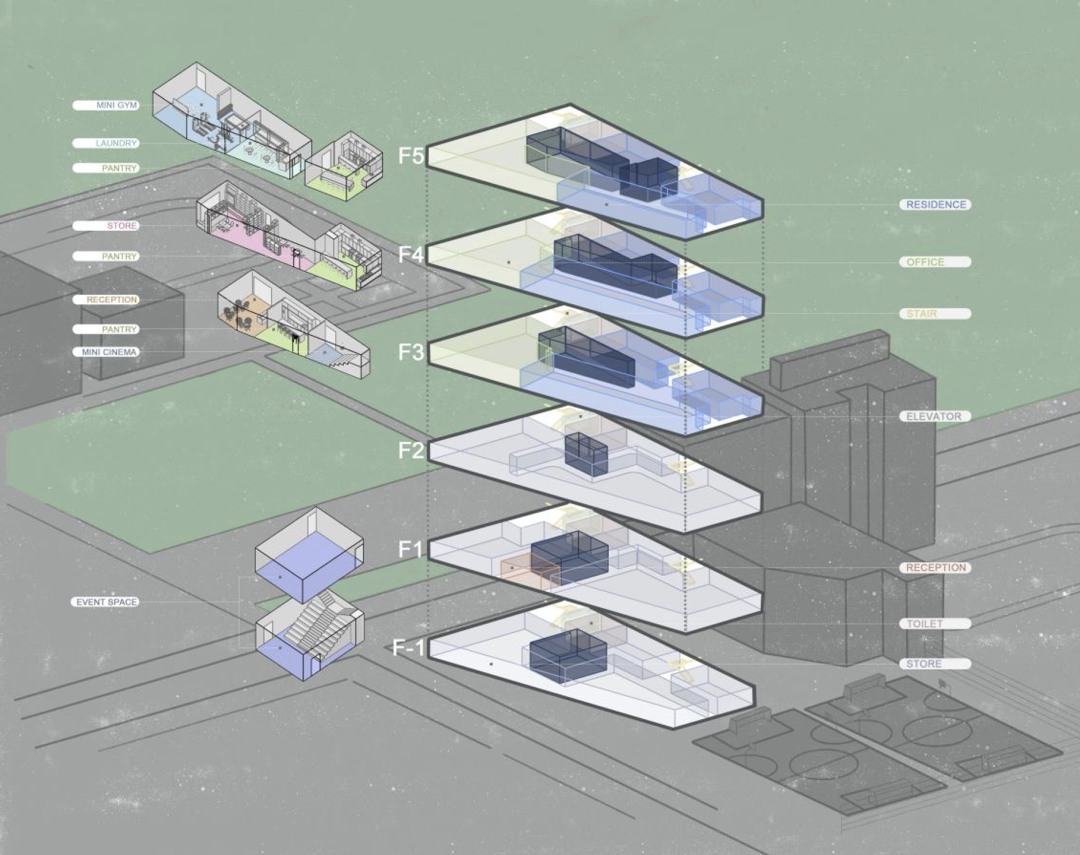

该项目是针对陈旧的社区配套商业的改造,将空间打造成为集办公、公寓、商业等业态于一体的一站式Co-living共享生活社区,创造了丰富的共享生活体验场景。设计师以Co-living的生活方式为灵感,尝试在两种功能空间的交界处设置一种新的混搭空间,这个空间在功能上可以同时满足两个主功能区所需要的服务社交功能。在空间上其成为整体设计的重点,同时又解决了空间效率的问题。目前,该项目已建成。

共享际建筑功能示意

(http://www.landscape.cn/architecture/10580.html)

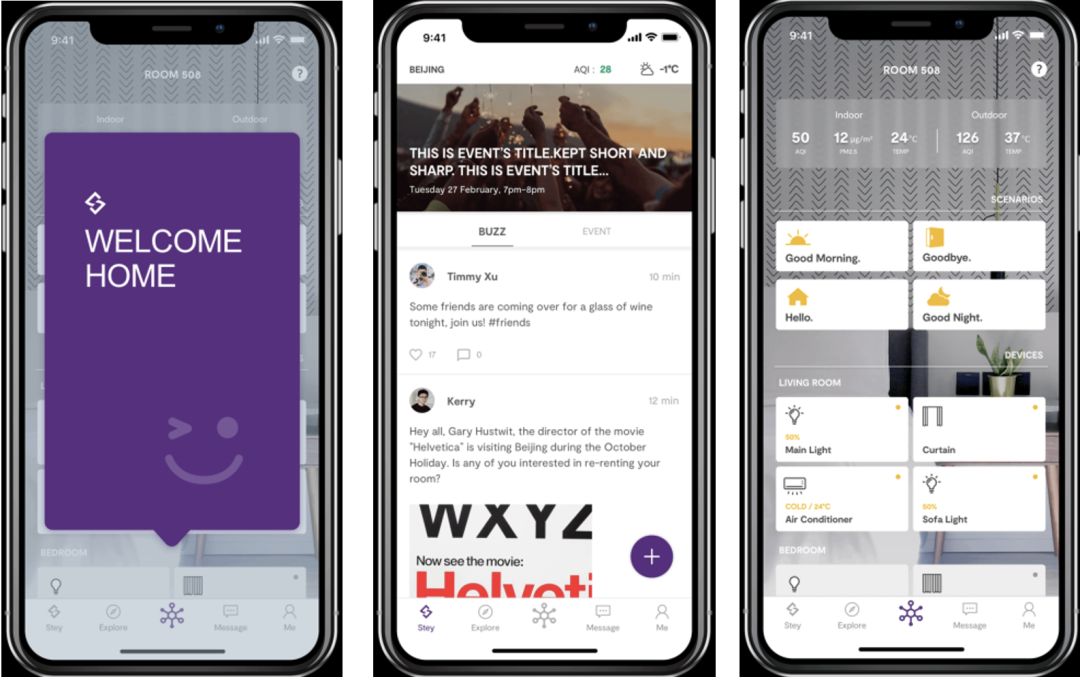

(2)北京Stey共享公寓

Stey不止是一个住所,志同道合的人们在这里分享空间、想法和对生活的热情。有趣味、有质量的社区活动将Stey的居民们联结起来,成就了一个充满多元与活力的社区。此外,Stey用一个智能的APP重新定义人与人之间的“联结”,重塑家、共享、与酒店,把三者的优势用现代科技贯连,给城市生活带来意义深远的颠覆。APP可管理关于居住的一切琐事:门锁、快递、空气质量、日程安排等,创建了由数字科技辅佐运行的社群,用现代科技赋予社群充分的高效与灵活性。目前,该项目已建成。

Stey共享公寓

Stey智能APP

(https://www.stey.com/zh-CN/apartment)

(3)阿那亚社区“海边共同体”

阿那亚打造基于“房地产+互联网+社群生活”模式的文旅社区。依托完善的度假配套设施提供交流共享平台,打造基于空间的近百个社群。其中8个大业主群主要用于共同商讨社区事务,还有戏剧群、跑步群、马术群、家史群、读书群、爱乐群、摄影群、舞蹈群、诗社群、风筝冲浪群等诸多兴趣群。目前,该项目已建成。

阿那亚社群

(https://www.sohu.com/a/314555741_235398)

未来城市社区管理——智能·混合

(1)融创天津奥城社区

该社区旨在通过智慧社区综合管理服务平台以及各功能模块赋能老旧小区,提升其数字化水平,支撑社区的精细化治理能力。具体包括社区体检模块、社区监测及预警模块、公众参与和在线会商模块、智慧社区大屏等,共同建设新型智慧社区场景体系。实现“数据汇”,打通社区服务APP数据,实现“全连接”,并最终接入社区信息管理平台。目前,该项目已建成。

融创新型智慧社区架构

(《中规院数字化空间营造实践》报告.中规院(北京)规划设计有限公司)

(2)钱塘新区云帆社区

未来社区管理模式将以社区为基本管理单元,提升政务、医疗、购物等公共服务水平。以社区智慧化服务平台为依托,以智慧交通为骨架,以智能家居为载体,推动更精准、高效的社区即时动态感知与反馈。智慧服务全面渗透和应用到邻里社交、社区健康、全龄教育、社区创业、智慧交通等全方位多领域,提升社区的治理水平、服务效率和生活体验。云帆社区项目已于2022年8月基本建成。

钱塘新区云帆社区九大创新场景

(https://hz.leju.com/news/2020-06-30/080866835

21668847297267.shtml)

(3)腾讯云未来社区解决方案

未来社区基于物联网、大数据、人工智能等技术,以个人微信、企业微信、政务微信连接居民、社区和街道,构建覆盖协同治理、社区综治、多元共治的社区基层治理体系。面向居民、政府、企业和城市运营方,提供不同的数字化运营工具,构建社区服务综合体。目前,该项目已运用于工程实践。

腾讯云未来社区柔性、可拓展的“1+4+N”体系

(http://cn.chinadaily.com.cn/a/202206/10/WS62a2c307a3101c3ee7ad9e0b.html)

(4)海尔智能家居系统

通过大数据、云计算、人工智能、物联网等技术辅助社区或居住空间的运营管理已获得广泛运用:提供服务如智能化扫地机器人、AI智能语音助手、物业服务机器人、环境清洁机器人;提升安保能力如智能门禁系统;增强对居住环境及能源使用的感知监测与反馈调节,如对PM2.5、温度、湿度、家居能耗等进行智能监控。目前,该项目已运用于工程实践。

智能家居系统体系

(https://mp.weixin.qq.com/s/fbkL4iKDMCC08Ak4WuOAkw)

【专家观点】

第四次科技革命一方面为科学家提供了把城市作为实验室/场研究的机会,为居民/企业提供了新的生活生产场景,同时也为开发商和设计师提供了新的推演未来创造未来的机会。近年来热议的未来城市正逐渐显露出轮廓。该板块将每期展示两位未来城市研究实践领域相关专家的核心观点,以飨读者。

赵亮

清华大学建筑学院副教授

——未来社区规划方法与实践

未来城市是引领未来绿色生活方式、响应未来技术进步、持续更新生长的美好人居有机体,新技术的进步、新生活方式的出现以及与之相应的新规划设计方法,是塑造未来城市形态的三个支点。清华-丰田联合研究院以“美好人居、未来城市”为题,探索未来城市的规划方法,推动示范落地。项目以组成城市的细胞——“未来社区”作为突破口,选择成都青龙湖未来公园社区为对象,以城市设计为平台,集成低碳能源、智慧出行、健康医疗、无废环境、社区治理等新技术、新理念,构建技术库和场景库,以绿色生活典范为总目标,构建指标体系,并将低碳、无废、人本、智慧目标分解至地块,为后续土地出让、设计建设和运维治理,提供全流程的技术支撑。项目探索了面向未来的社区规划、建设和运维方法,为未来社区的发展提供有效的经验借鉴。

茅明睿

北京城市象限科技有限公司创始人、CEO

——螺蛳壳里做道场:300平米和5平方公里的未来社区空间原型实践

基于对各种未来空间与未来社区框架的分析与理解,关于未来的思考主要有三个方向,即人本化、数字化、永续化。结合对未来化的空间和空间的未来化的响应,在北京朝阳区双井街道苹果社区东北角上开展了一个非常小尺度的原型规划实践。一方面重点关注对结果的考量,包括如何提升空间品质、如何实现全龄友好、如何增进场地活力、如何保障公共健康、如何促进绿色低碳、如何实现数字孪生、如何实现智能应用等;另一方面重点关注对过程的创新,希望能够实现可循证性、可参与性、可复制性。此外公司团队在更大尺度上也进行着诸如打造街道性的城市大脑系统、部署传感器开展环境监测识别辖区环境异常等智慧社区实践,利用人本循证参与式设计方法在社区尺度进行低成本的未来化改造尝试。

(以上专家观点源自第十五届、

第十六届规划和自然资源信息化实务论坛)

【展览整理介绍】

回顾历次工业革命,可以发现颠覆性技术对人类的生活和生产方式产生了深远的影响,而这些影响也将最终投影到城市空间中。聚焦当下,新技术发展与人类生活和生产方式的改变,共同推动着传统城市空间的转型,驱动着未来城市结构和功能空间的变化,“新兴技术-居民个体-城市空间”三者之间形成了相互影响、彼此促进的耦合关系。展望未来,在我国数字中国、碳中和等发展愿景下,技术发展与城市空间的结合将进一步为未来城市的可持续和健康发展提供更多可能。

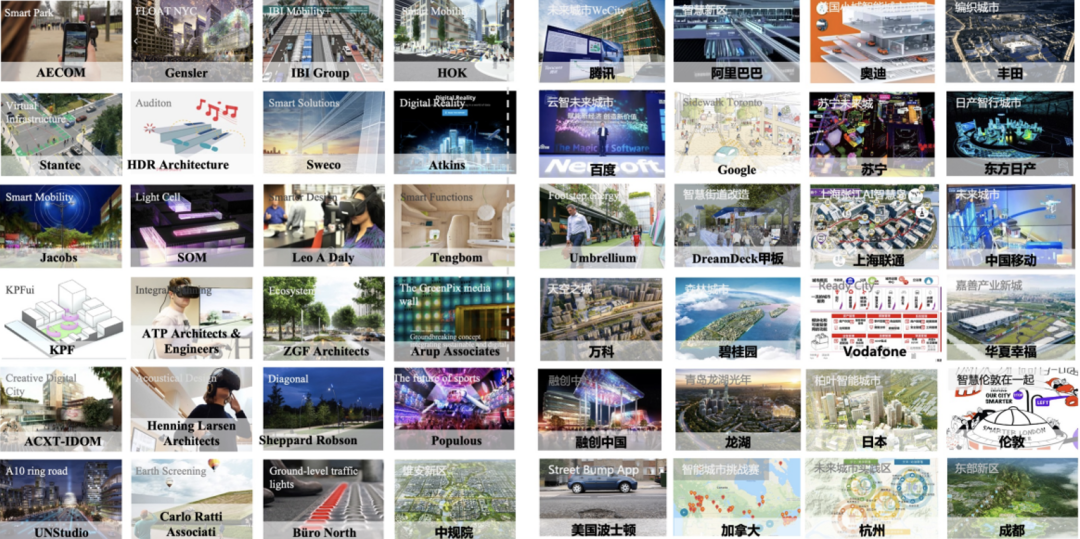

在此背景下,2022北京国际设计周城市设计系列展览旨在展现并探讨新兴技术与未来城市空间的发展演进关系,具体包含“科技赋能未来城市空间”、“未来城市个体变革”、“未来城市居住场景”、“未来城市工作场景”、“未来城市交通场景”、“未来城市游憩场景”、“未来城市公共服务场景”、“未来城市智慧创造”八大主题。其中,主题一为本次展览的整体介绍;主题二重点阐释技术赋能下个体生活方式的变化;未来城市五大功能空间场景主题从空间本体演化视角展示国际国内近40个代表性具体案例;智慧创造主题则从创造实践视角展现百余个国际国内前沿案例。

相关代表性案例

本次展览邀请清华大学建筑学院研究员、长聘副教授、博导龙瀛担任策展人。龙瀛以城市空间作为实验室,研究方向是城市科学(城乡规划技术科学),研究兴趣是城市空间测度、机理认知与效能提升。他是北京城市实验室(Beijing City Lab)创建人与执行主任。北京城市实验室致力于采用跨学科的方法来量化城市系统,为城市规划和治理提出新的技术方法和见解,并形成城市可持续发展所需的城市科学。(详情可访问北京城市实验室官网: https://www.beijingcitylab.com)

此前, 北京城市实验室和腾讯研究院发布了《WeSpace 2.0·未来城市空间2.0》研究报告。关注更加智能化、算法化、数字化的个体变革新现象与未来城市空间的新特征,为本次展览提供了大量的案例素材支持。

供稿人:梁佳宁,李文竹

北京国际设计周城市设计

北京国际设计周自2009年创办以来,10多年来持续关注城市更新的主题,例如在北京大栅栏、白塔寺、什刹海、青龙胡同等区域,设计周充分发挥搭平台、聚力量的作用,吸引艺术家、设计师、非物质文化遗产传承人、居民等参与街区的更新改造,形成了诸多专门针对区域典型问题的优秀设计作品,在多年实践的推动下,北京国际设计周对于解决城市问题、提升城市品质、改善城市生活等方面发挥了积极作用。

2019年起,北京国际设计周设立了城市更新研究中心,设置了城市设计板块,连续两年举办城市设计方面的赛事、城市更新主题展览与高峰论坛,聚焦城市更新这一主题,广泛收集国内外的优秀案例,力图较为全面地回顾不同地域、规模、类型、主体的城市更新项目的成功经验,展现城市发展进程中的成就与困境、思索与实践、现状与未来,并且出版了北京国际设计周第一本城市更新学术出版物《新生于旧——城市有机更新与品牌运营》,将北京国际设计周多年来在城市更新领域的探索与实践进行总结与沉淀,为中国城市更新这一议题的讨论贡献多元的声音。

转载授权、合作、投稿事宜请联系 info@bjdw.org

未经授权严禁任何形式的媒体转载、摘编、剪辑、魔改,并且严禁转载至微信以外的平台!

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:张业成、孟庆祥

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):可持续·共享·智能的未来城市居住场景 | 2022北京国际设计周城市设计展览③

规划问道

规划问道