“世界早期文明”丛书 赵辉 主编

● 北京大学历史系教授 颜海英

随着埃及考古的进展,人类文明的源头——古埃及的早期历史逐渐褪去神秘的面纱。温静、黄庆娇两位埃及学学者,走遍埃及,探访古迹,并整理了最新的考古发现和研究成果。这本书是她们与古老文明的对话,凝聚了她们首次踏上古埃及这片土地的思考,展现了中国学者眼中不同凡响的早期文明。

● 中国人民大学历史学院教授 王大庆

古老而神秘的古埃及文明,经由两位青年埃及学学者细致梳理,娓娓道来。本书既具有专业性和前沿性,也颇具趣味性和可读性,从文明产生的自然环境,到早期国家的经济发展和政治结构,再到独具特色的宗教与艺术,全方位、多角度地展现了古埃及文明生成和成长的历史过程。

● 中国社会科学院考古研究所研究员 许宏

温静、黄庆娇两位青年学者整合了埃及学最新的研究成果,征引宏富,立论谨严,勾勒出一幅清晰的古埃及国家起源与早期发展的图景。该书不但有助于读者对古埃及文明的把握,更是我们理解早期中国的有益镜鉴。

“

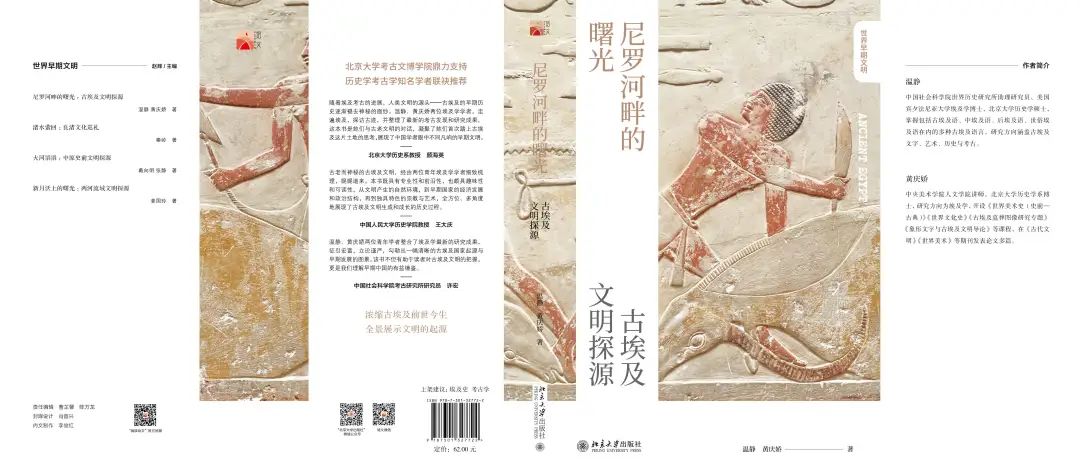

尼罗河畔的曙光:古埃及文明探源

温静 黄庆娇 著

北京大学出版社

ISBN 9787301327722

2022.3

¥ 62.00

作者简介

温静,中国社会科学院世界历史研究所助理研究员、美国宾夕法尼亚大学埃及学博士,掌握包括古埃及语、中埃及语、后埃及语、世俗埃及语在内的多种古埃及语言,研究方向涵盖古埃及文字、艺术、历史与考古。

黄庆娇,中央美术学院人文学院讲师、北京大学历史学系博士,研究方向为埃及学,开设“世界美术史(史前—古典)”“世界文化史”“古埃及墓葬图像研究专题”“象形文字与古埃及文明导论”等课程,在《古代文明》《世界美术》等期刊发表论文多篇。

“

绪 论

在非洲大陆的东北隅,有一条绵延近7000公里的长河。这条长河就是尼罗河,它从埃塞俄比亚高原流出,将热带地区丰沛的降水,带到了撒哈拉沙漠,赐予那里水源与生命,犹如一朵绿色莲花镶嵌在金黄色的沙漠里。在那片狭长的绿色河谷地带,诞生了地球上最古老的文明—古埃及文明。

古埃及国家的诞生,要追溯到大约公元前3000年。而人类在尼罗河河谷地带定居的历史,可以追溯到公元前6000年左右。气候干旱的变化促使在西撒哈拉地区生活的游牧部落逐水而居,逐渐迁移到北苏丹和古埃及地区。他们的后继者在历经了4000年的漫长岁月之后,在尼罗河畔修建起举世闻名的金字塔建筑群,将人类早期文明推上了巅峰。

进入公元前5千纪中期,埃及进入新石器时代,在尼罗河谷地区出现了农耕文化。巴达里(Badari)文化、涅伽达(Naqada)文化和尼罗河三角洲地区的马阿迪-布托(Maadi-Buto)文化相继发展起来。古埃及统一国家形成之后,埃及文明迈入青铜时代,并一直延续到公元前11世纪左右。在那之后,地中海沿岸与欧洲各地开始逐步使用铁器来替代青铜工具。埃及的制铁技术虽然出现较早,但铁质工具的普及则相对要晚一些。

近现代的埃及学家在研究古埃及历史时,沿用了希腊化时期埃及祭司曼尼托(Menetho)的王朝划分法。曼尼托的《埃及史》(Aegyptiaca)著作早已失传,仅在后世作品中留下了王表、宗教节日仪式等部分内容。他把从公元前3000年左右埃及国家的统一到公元前332年亚历山大大帝征服埃及的历史划分为三十个王朝,后人又在曼尼托历史分期的基础上添加了第三十一王朝,即波斯帝国统治埃及时期,于是就形成了现在学者沿用至今的古埃及三十一个王朝的时间概念。20世纪初,一些埃及学家又将这些王朝根据不同的时代特点进行归类,分为王国时代与中间期时代。王国时代即国家统一、政治稳定的时期,分别为早王国时期(也称早王朝时期,约公元前3000年-前2700年,第一、二王朝),古王国时期(约公元前2700 年—前2150年,第三至八王朝),中王国时期(约公元前2050年—前1650年,第十一至十四王朝)以及新王国时期(约公元前1550年—前1069年,第十八至二十王朝)。又在早王国之前划分出前王朝时期(约公元前5300年—前3000年),即古埃及逐渐形成统一国家的历史,主要以涅伽达文化为主。国家分裂、政治动荡的时期为中间期,分别为第一中间期(约公元前2150年—前2050年,第九、十王朝),第二中间期(约公元前1650年—前1550年,第十五至十七王朝)以及第三中间期(约公元前1069年—前664年,第二十一至二十五王朝)。在第三中间期之后是后期埃及时期(公元前664年—前332年,第二十六至三十一王朝)。三十一王朝之后的埃及历史又分为托勒密王朝(公元前332年—前30年)、罗马埃及时期(公元前30年—公元395年),拜占庭埃及时期(公元395年—641年)和阿拉伯埃及时期(公元641年至今)。本书之谓“探源”,即考察古埃及国家如何从新石器文化演变而来,而早期国家又是如何发展成型。这一过程涵盖了涅伽达文化时期、早王朝时期与古王国时期。

涅伽达文化又称为前王朝时代,分为三期。那时古埃及国家尚未形成,古埃及社会由原始村落与部族构成,但却是古埃及文明要素与艺术风格萌芽的时期。早在19世纪晚期,考古学家们就已经开始关注古埃及文明的起源问题了。“前王朝”(Predynasty)这一概念是由雅克·德·摩根(Jacques de Morgan)于1896年在阿拜多斯(Abydos)遗址考古发掘时提出来的,用以区别埃及国家统一之前的新石器文化与法老统治之下的埃及文明。在对前王朝文化的研究中,贡献最为突出的是有“埃及考古之父”美誉的威廉·弗林德斯·皮特里爵士(Sir William Flinders Petrie)。他根据涅伽达T形墓葬内出土的陶器和其他器物的形制与样式提出了“年代序列法”(relative dating)。“年代序列法”是一种相对断代法,即根据随葬器物形制的演变规律来确定墓葬相对于其他墓葬的年代。使用这种方法,一旦发现了序列中某一件可以确定绝对年代的器物,那么其他的器物和墓葬的断代问题也就迎刃而解了。皮特里还将年代序列法应用于胡(Hu)和阿巴底亚(Abadiya)等史前遗址,将上埃及地区的新石器时代遗址划分为三个阶段,依次为阿姆拉文化(Amratian Culture)、格尔津文化(Gerzean Culture),以及塞美尼文化(Semainean Culture)。后来,皮特里的“年代序列法”经过维尔纳·凯瑟(Werner Kaiser)与斯坦·亨德里克斯(Stan Hendrickx)等学者的修正,正式命名为涅伽达文化一期、二期与三期,每一期又分为若干时段,使埃及史前考古分期逐渐科学化、系统化。在皮特里之后,他的学生盖·布鲁顿(Guy Brunton)、格特鲁德·卡顿·汤普森(Gertrude Caton Thompson)、詹姆斯·爱德华·奎贝尔(James Edward Quibell)等人继续在阿拜多斯与希拉康波利斯(Hierakonpolis)等遗迹进行考古发掘,现代科学技术也逐步应用于考古学发掘中,碳-14和热放射测定法(TL Dating,即根据烧制陶器中放射物质放射周期来推断年代的方法)可以精确测量各个文化遗址的年代范围。

埃及学研究在过去的百余年间经历了从殖民时代到战后复兴,再到埃及本土和第三世界国家学者广泛参与的发展历程,无论是从考古实践到理论体系,还是文化遗产保护方面,都日益成熟。遥想当年,19世纪欧洲社会流行的“东方热”曾让埃及这个古老的国家成为西方社会名流抢夺文物、追名逐利的场所。而今,经过数代学者和埃及历史爱好者的不懈努力,埃及学已经成了一门体系完备的学科。从考古学到语言学,无数学者将毕生的精力投入埃及历史的研究和教育事业之中,让世人更加了解人类文明的过去,并且保护这份独一无二的人类历史文化遗产。

随着对前王朝文化研究的不断深入,对古埃及文明的诞生和发展的认识也在不断进步。“文明”意味着阶级和国家的产生,包含了中央王权、官僚体系、高度发达的社会运行机制、复杂的宗教观念等。在物质形态上,“文明”还意味着城市的形成和大型建筑的建造。从茅草屋到金字塔,原本只会渔猎和采集的原始人类,如何一步一步建立起高度发达的文明古国?学者们试图从不同的角度来回答这个问题,因此也就产生了关于埃及文明起源的诸多理论。

早期研究试图通过曼尼托的《埃及史》、存世的古埃及王表、神话文本与相应的考古发现来再现古埃及国家起源的历史过程。根据古埃及王表,埃及的第一位国王是美尼斯(Menes),他来自南方,起兵征服了北方的国家,建立了以孟菲斯(Memphis)为首都的统一国家。然而,目前还没有足够的证据显示美尼斯是真实存在的历史人物。20世纪中叶以来,三角洲地区的考古发现也否认了这一说法。三角洲地区在埃及统一之前一直处于村落或村落联盟的发展阶段,并未出现酋邦或国家。在涅伽达文化二期,尼罗河谷的涅伽达文化逐渐向三角洲渗透,最终取代了本土文化。在三角洲的新石器时代遗址中也并未发现战争破坏的痕迹。另外,由于深受西方中心论的影响,皮特里曾提出埃及国家的起源是由外力造成的,来自北部的“王朝族群”(Dynastic Race)通过武力统一了上下埃及。这一理论很快就遭到考古发现的否定,古埃及新石器文化是连续的本土文化,并无外族入侵的痕迹。

后来,考古学的发展和人类学理论的引入使有关埃及文明起源的研究逐渐完善,学者们已经不再局限于某种单一理论,而转向以社会经济形态为基础,从早期文明比较研究的角度出发,发展出复杂的社会演进动态模型,以农业、城镇、手工业、对外贸易、政治、宗教、文化等因素为参考系,综合社会学和人类学理论模型来解释埃及文明的起源问题。例如,罗伯特·莱昂纳德·卡奈罗(Robert Leonard Carneiro)提出“地理限定理论”,认为文明对自然环境有依赖性,山区和沙漠生产力较为低下,无法容纳更多的人口。由于人口压力而导致战争爆发,从而加速了国家的形成。卡尔·魏特夫(Karl Wittfogel)的东方专制主义理论专注于农业社会生产模式与权力集中的关系,认为灌溉农业的发展使水利工程成为社会需要,进而促进了东方专制集权国家的形成。科林·伦福儒(Colin Renfrew)和巴里·坎普(Barry Kemp)则运用博弈论来解释埃及国家的形成过程,认为埃及各地为争夺自然资源和控制贸易线路而彼此争斗,在这一博弈过程中,参与方相互兼并,形成了具有原始国家性质的政治中心。这些理论的共同点是都论证了对资源的竞争引发冲突,从而导致权力的集中,最终形成国家。然而,尼罗河谷资源丰富,尼罗河水带来的肥沃土壤与灌溉水源使得农业生产效率高,在这种情形之下,竞争关系如何形成?国家如何产生?统一的过程又是怎样进行?冲突理论忽视了区域间发展的不平衡与各地区融入统一系统时所具有的复杂性与多面性,以及在涅伽达社会中日益重要的精神与文化因素。

在新石器时代晚期,虽然国家尚未形成,但生产的进步也带来了精神上的需求。尼罗河便捷的交通使得埃及各地紧密地联系在一起,人们不仅在物质上互通有无,思想观念也很快能传播到埃及各地,包括新生的宗教观念和政治理念。人们通过长期交往,形成共同的理念与价值观,例如对权力的认知,对自身文化身份的认同以及类似的宗教观念,这些理念很可能促进了统一国家的形成,这将是本书重点讨论的内容。从尼罗河上游瀑布区至北部三角洲地区的古埃及早期国家的统一并不仅仅是财富的集中、贫富分化以及权力使然,统一还在于古埃及各个分散的地理区域逐渐融合,社会凝聚力增强,形成各个社会阶层彼此分工协作的平稳社会体系和普遍认同的价值观。据此,可以把古埃及早期国家的形成分为五个阶段:第一,新石器时代的巴达里文化时期,早期埃及先民开始进行周期性迁徙活动,并逐渐定居于尼罗河谷;第二,涅伽达文化一期至二期中期(约公元前3800年—前3450年),区域性城市出现,统一的社会价值观形成;第三,涅伽达文化二期后半期(约公元前3450年—前3325年),伴随着社会网络的扩展,权力社会逐渐形成,关于权力与政治的观念也逐步成形;第四,涅伽达文化三期早期至中期(约公元前3325年—前3085年),王权观念成形,早期原始国家初具规模;第五,涅伽达文化三晚期或第一王朝时期(约公元前3085年—前2900年),古埃及国家建立,复杂的官僚行政管理体系开始形成。

古埃及文明起源的研究,不仅是历史学与人类学问题,也是深刻的哲学问题。这一问题涉及文明究竟从何而来,关系到我们如何看待自身的文明,这是对人类本质的思考。未来总是与历史相衔接,对文明起源问题的研究也决定了我们应该如何对待未来。本书以古埃及文明的消亡与再发现为引,以近现代考古发掘材料为基础,探寻埃及先民从石器时代到文明时代所经过的路径,为读者呈现出古埃及文明独具特色的物质与精神世界。

本次发布版本略有改动

左右滑动查看书影图片

“

目 录

绪论

1. 古埃及文明的消亡与重现

1.1 外族统治与古埃及文明的消亡

1.2 希腊罗马与阿拉伯人笔下的埃及世界

1.3 古埃及文明的重现与埃及学的诞生和发展

2. 远古的足迹

2.1 古埃及文明诞生的自然地理环境

2.2 石器时代的埃及

3. 古埃及国家的诞生

3.1 涅伽达文化的社会政治经济结构

3.2 涅伽达文化的扩张

3.3 早期埃及国家的政治图景

4. 早期国家的发展成形

4.1 早王朝时期的埃及国家

4.2 金字塔时代的国家结构

4.3 官僚系统的发展

4.4 早期古埃及国家的对外交往与远程贸易

5. 早期国家的宗教观念

5.1 古埃及宗教的开端

5.2 太阳神崇拜的起源与发展

5.3 丧葬信仰与奥赛里斯崇拜的起源

6. 书写与艺术的起源

6.1 埃及文字起源的神话

6.2 古埃及文字的起源与演变

6.3 古埃及艺术的起源与发展

专有名词译名表

参考文献

美术 考古 建筑 遗产

Art & Heritage

美术遗产

中央美术学院人文学院

暨非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨尼罗河畔的曙光:古埃及文明探源

规划问道

规划问道