在国土空间规划的新背景下,中央明确提出了“分级分类建立国土空间规划”和“健全用途管制制度”的要求。2020年8月自然资源部发布《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》,同年11月发布《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》。两部指南初步表达了从规划分区到用地用海分类承接传导的意图,但如何区分不同分区的政策内涵和特征属性,构建管控目标与管控要素内在统一的管制规则,成为实施管理中需要研究的重点问题。

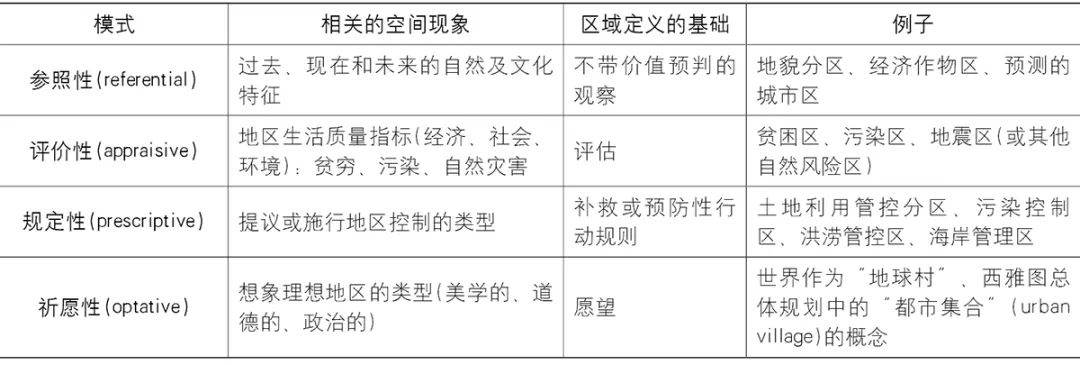

20世纪的美国规划学家阿尔伯特·古腾伯格结合语言学理论,将区域分成四种模式(表1)。

资料来源:根据下列文献整理:GUTTENBERG A Z. Classifying Regions (1977)//The Language of Planning. Champaign-Urbana:University of Illinois Press,1993:61-73。

详细规划作为规划实施和开发管制的工具,具有规制性的特征。为了有效落实规划目标和管束开发行为,详细规划需要把总体规划的祈愿性分区转化为实施用途管制的规定性分区,在分区的基础上构建具有针对性的管制要素和规则,实现全域覆盖、全要素统筹的精准管控。

用途管制的工具主要包括“分区”、“分组”、“分类”,三者本质上是土地使用活动异质性在程度上的分级。“分类”的原则是地上活动的差异化,差异化原则是把不同类型的活动分开,我国控规的用地分类即是如此,并导致用途管制适应性差、控规频繁调整等症结;“分组”是基于活动的相容性,把相容的活动归为一组,把不相容的活动或建筑类型分开;“分区”是落实城市功能目标的工具,也是国际上普遍采用的用途管制工具,基于不同的功能目标区分差异性的分区类型,在同一个分区内管理符合分区功能目标的用途或用途组。

用地性质和建筑用途是土地利用分类两个不同的维度。用地性质主要体现土地的经济性功能;建筑用途反映的是建筑类型和建筑中所发生的活动。在城市建成环境的管理中,土地利用管理本质上是对活动相容性的管理,需要借助建筑用途适建规则来说明用地性质中可以混合的建筑用途。

目前我国在建筑用途方面尚未出台国家规范,建设项目的用地性质从规划条件设定到最终不动产登记的标准是不一致的。规范建筑用途定义有助于构建用地性质的分类与不动产用途登记的统一性和内在关联性,在建成环境管理中为建筑用途转变提供清晰规则,同时规制建筑用途违规使用的情形。

用途是详细规划管控的核心,也是其他管控要素的主要载体,以用途作为一级分区维度有助于传导和解译总体规划的空间结构意图。基于不同用途的特征属性有针对性地选择二级分区维度,是构建分区管制逻辑内在统一的技术关键。

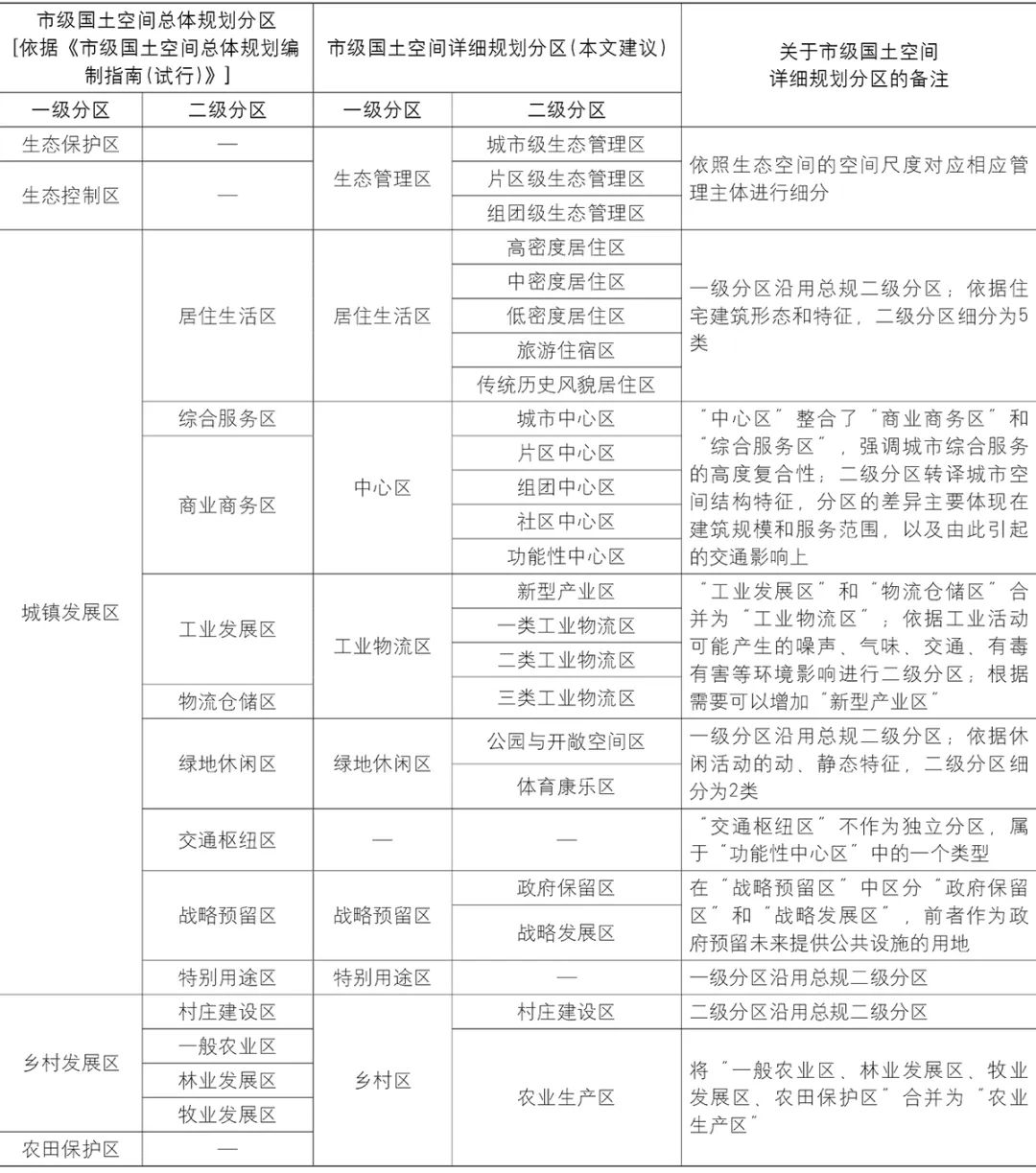

其中,居住区的差异性特征主要体现在开发强度、住宅建筑形态和用途兼容度上。基于开发强度细分的居住二级分区可以与城市密度分区建立起内在关联,通过密度分区校核居住分区的空间布局,同时为用途分区的容量管制提供依据。根据需要,居住二级分区还可以补充特征性的居住区类型,例如历史风貌居住区。

中心区整合了总规分区的商业商务区和综合服务区,强调城市综合服务的高度复合性。中心区的二级分区对应总体规划的空间分级,细分为城市、片区、组团、社区、功能性中心区等5类分区,转译城市空间结构特征和密度分区布局,不同分区的差异主要体现在建筑规模和服务范围上,以及由此引起的交通和环境影响。

工业物流区采用不同的工业释放标准进行二级分区,根据需要可以补充新型产业区类型,以及配套发展新型产业的具体政策规则(表2)。

▲ 表2 | 市级国土空间总体规划分区与详细规划分区对照

祈愿性的总体规划分区传导至规定性的详细规划分区,关键是把政策描述性的管制要求转译为具有行为约束力的分区管制规则,建立管制目标与管制要素的内在关联性,实现精细管理与弹性适应相平衡的目标。

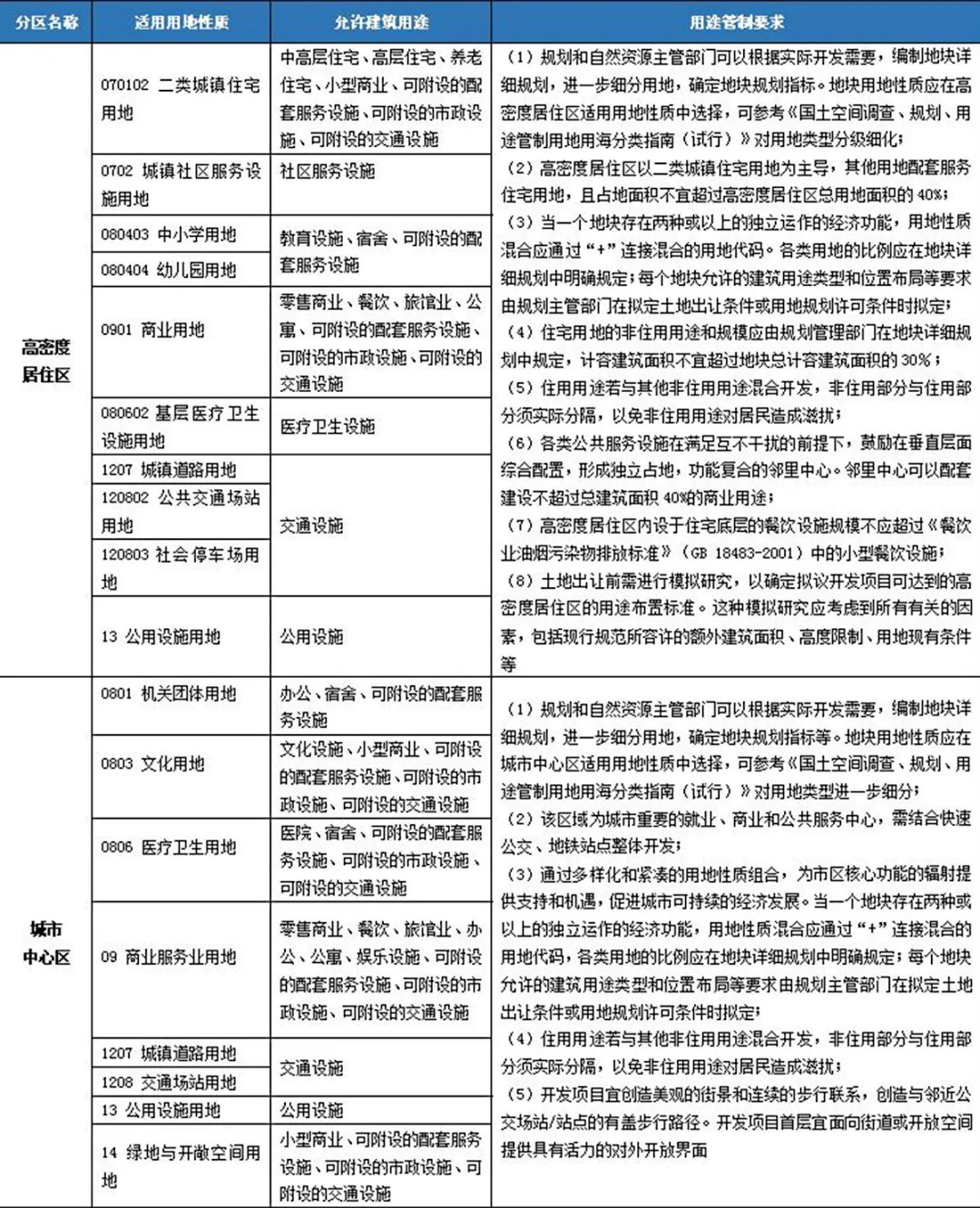

用途分区管制规则包括适用用地性质、允许建筑用途、用途管制要求等(表3)。适用用地性质指能实现用途分区主导功能和管控目标的地类,对应用地规划管理和土地产权管理。适用用地性质应避免地类之间的不兼容及外部性影响,当一个地块存在两种及以上的独立运作的经济功能,用地性质混合通过“+”连接混合的用地代码,各类用地的比例应在地块详细规划中规定,或通过地块详细规划开发规则授权规划主管部门在土地出让或用地规划许可阶段酌情考虑后确定。

允许建筑用途指建筑中实质发生的活动类型,对应建设工程规划管理和建筑产权管理。每个地块允许的建筑用途类型和位置布局等要求由规划主管部门在拟定土地出让条件或用地规划许可条件时拟定。为补充形成完整的用途管制链条,还需编制建筑用途术语标准和建筑用途转变规则,为建筑工程规划许可、建筑产权管理、建成环境的用途转变管理等提供明确依据。

详细规划用途分区在国土空间规划体系中具有承上启下的作用,一方面传导深化总规分区的主导功能意图,另一方面为规划管理机构提供面向规划实施和开发控制的用途管制底线(图1)。

▲ 图1 | “用途分区-用地性质-建筑用途”的管制关系示意

用途分区可适用于现行的单层控规编制,在地块具体用地性质尚未明确时,编制用途分区管制规则,未来根据建设需要再编制地块详细规划深化落实地块用地性质和管制要求;若地块开发目标清晰则直接编制地块详细规划,无需划定用途分区。

用途分区也可结合详细规划分层编制、分级审批改革,完善规划管制工具。建议由地级市规划管理部门组织编制单元规划,采取用途分区的方式实施用途管制,随着单元规划覆盖面扩大,最终分区管制覆盖全域,在市域范围实现“用途分区一张图”的底线管控。在权力下放的背景下,区政府组织编制地块详细规划,明确地块用地性质、用途混合的管制要求。地块详细规划符合用途分区管制规则的,由区政府审批;突破用途分区管制规则或不符合标准规范的,提交给市规委会审议,由市政府审批。

用途分区管制规则的确立还有助于详细规划的动态维护。对于符合用途分区管制规则的用地性质调整,可界定为局部调整情形,简化详细规划修改程序,提升规划对市场配置资源要素的空间响应效率。用途分区管制规则中的允许建筑用途类型,也为制定建成环境中建筑用途转变规则提供了接口。

在国土空间规划以“三线”为核心的规划控制线体系和以规划分区为核心的用途管制体系下,详细规划的工作包括细化总体规划分区以及建立详细的土地使用规则。本文试图厘清管制工具“分区”“分组”“分类”的差异和关系,构建基于“用途分区-用地性质-建筑用途”的管制规则,完善从规划编制到建成环境管理的全流程用途管制。基于用途之间的外部性关系,制定详尽清晰的管制规则是避免混合用途产生负面影响,提高详细规划适应性的技术关键。分区管制可适用于单层或分层详细规划编制体系,优化详细规划管制技术与管理流程。

未来详细规划改革还面临对自上而下管控和自下而上发展动力的统筹。相对于国土空间规划体系中落实总体规划目标而进行的自上而下的传导,在以存量更新为主的城市中,复杂的产权主体、现有的管制体制和城市合理的空间增长管理等自下而上的空间利益诉求,也是直接投射在规划体系上的重要影响因素,这些要素如何体现在分区管控思路之中,仍需要进一步探索和研究。

《国土空间详细规划分区用途管制研究》一文,刊载于《城市规划》2022年第 7 期第87-95页。

戚冬瑾,华南理工大学建筑学院城市规划系、亚热带建筑科学国家重点实验室教授,荷兰代尔夫特理工大学访问学者。

周剑云,华南理工大学建筑学院城市规划系系主任、亚热带建筑科学国家重点实验室教授、博士生导师,中国城市规划学会理事。

李 贤,广州开发区规划和自然资源局区域规划与名城保护处处长。

陈 浩,华南理工大学建筑学院城市规划系硕士研究生。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(51978273)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=CSGH202207009&uniplatform=NZKPT&v=dJ_x9KLE5VXwkbXvkv_EQhSAZWxrkRPjUnYYG8Gc5gJ6h98-K2VWuAIvOBF5hzBE

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】国土空间详细规划分区用途管制研究

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

规划问道

规划问道