本文为中规院(北京)规划设计公司王家卓在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

王家卓

01

城市内涝治理背景

我国大陆性季风气候特征明显,降雨集中,多数城市降雨集中在6-8月,汛期容易出现洪涝灾害。近些年,我国每年都有100多个城市遭受内涝灾害。比如2012年北京“7·21”造成了79人死亡,郑州“7.20”特大暴雨造成380人死亡。

图1

我国城市内涝治理分为三个阶段。第一个阶段是2012-2015年,这时对内涝的认识比较局限,以工程思维为主。第二阶段是2016-2020年,我国逐步提高和完善标准,海绵城市理念开始与城市内涝治理相结合,国家推进了60个城市排水防涝补短板工作。第三阶段是2020年以后,在习近平总书记的重要批示下,开始用系统的思维来治理城市内涝,统筹的方式、系统的方法成为治理内涝的关键。

02

正确认识城市内涝成因

2.1 气候变化,极端天气增多

气候变化造成极端天气的增多。根据2013年发布的《气候变化报告》,1961-2013年,我国年累计暴雨站日数呈现显著增加趋势,每10年增加3.8%。2021年8月,IPCC发布的相关报告中指出,气候变化正在加剧水循环,可能会导致更强的降雨和洪水。亚热带地区降雨量可能显著减少,而高纬度地区降雨量可能显著增多。如果气温升高1.5度,10年一遇的降雨概率可能增加50%,降雨强度可能会增加10.5%。

2.2 对城市发展规律认识不到位

在过去几十年快速城镇化过程中,城市开发建设比较注重速度和规模,尊重自然、顺应自然的理念落实的不够好,没有把生态和安全放在突出位置,城市发展对于自然生态系统重视保护不够。在过去很长一段时间里,很多地方开山、毁林、填湖,破坏了原有的自然生态格局,造成城市自然蓄水能力下降。

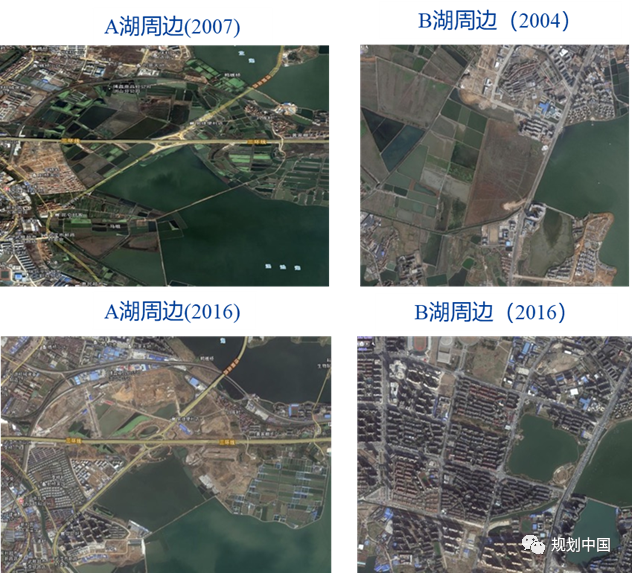

很多地方存在人水争地的现象,城市建设侵占河湖、湿地、坑塘等,造成雨水调蓄空间不断缩小。图2显示,某城市在快速城镇化的过程中占用了湖泊,建设了湖景房,在2016年遭受了比较严重的内涝问题。部分城市片面追求河湖水面的景观性,不让雨水排入,调蓄功能丧失。比如,2009-2018年这9年时间里,作为比较缺水的某北方省会城市,水域面积竟然减少了约28平方公里,减少约10%。这些减少的水域面积大部分都变成了城市建设用地。

图2

2.3 防洪与治涝不统筹

城市所在流域区域没有构建行洪、蓄洪、滞洪相结合的体系,城市防洪与排涝间不能很好地统筹。在大部分城市,城市防洪以防为主,尤其是以修建防洪堤为主,没有给水以足够的空间。通过防洪堤将洪水束缚在较为狭小的空间内,导致洪水来临时水位较高。在城市遭遇降雨时,雨水不能顺畅地排入河道。

此外,不少地区城市河道与排水管网在标高上不衔接,河道水位高于管网排水口标高,影响正常排水,缺乏控制措施还会导致河水倒灌。还有部分地区拦河造景,河湖形成高水位,汛前未腾出调蓄空间。部分地区水库没有做到汛期低水位运行,暴雨中又泄洪,使得下游城市 “雪上加霜”,排水困难。

2.4 排水防涝设施短板突出

· 投入不足

我国城市排水防涝设施主要结合道路呈碎片化建设状态。根据相关测算,我国每年完成排水防涝方面的投资不足700亿元,按照统计口径测算,人均投入仅为日本的1/18。香港740万人,从1989年至今,洪涝治理方面投入约300亿港币,人均投入约0.4万港币,在建和即将建设的工程还有约300亿港币。网络上大家都认为东京的排水防涝工作做得不错。东京都核心区(23区)建成区面积578平方公里,人口870万人。东京都下水道局每年支出约7500亿日元,合460亿人民币,折算每人每年投入约5300元人民币,高出我国大部分城市人均投入的好几十倍。

· 城市排水防涝工程体系不健全

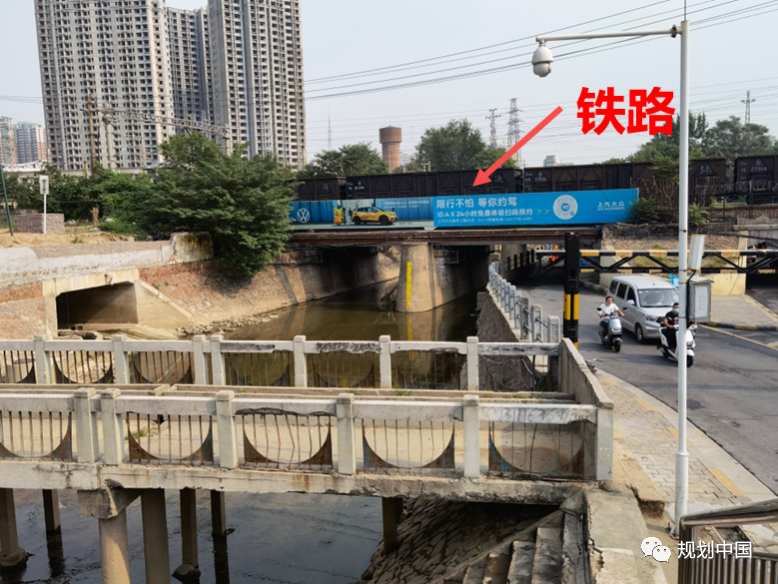

我国过去城市排水防涝的工程措施以雨水管网排放为主,源头减排、蓄排并举、超标应急方面比较薄弱。一些城市在开发建设中填河盖楼,造成河道局部卡点“卡脖子”。图3显示的是北方某省会城市承担排涝功能的一条河,在穿过铁路的时候,断面大大缩小,过流能力由20年一遇的标准变成5年一遇,在经历2021年特大暴雨时,河道全线漫溢,该条河所在的流域内涝严重。

图3

· 雨水管网的短板比较突出

我国历史上的雨水管网建设标准比较低,大量存在按照0.3年一遇、0.5年一遇、1年一遇设计的雨水管网。根据国家最新规范,北京市新建雨水管网要做到3-5年一遇的标准,这个与发达国家差不多(比如东京都23区的雨水管网是按照50毫米/小时降雨来设计的,约相当于4年一遇的标准)。从现行的雨水管网设计标准来看,我国和发达国家相差无几。但是,这只是目前的标准,主要用来约束新建雨水管网。问题是,现在的雨水管网绝大部分都是按照老的标准来设计和建设的。如果按今天的标准衡量,大量管网达不到现在的标准。而且部分老旧管网质量不高,甚至部分地区还没有雨水管网。

· 部分地区雨水泵站严重不达标

排水泵站对于一些地方能够起到非常关键的作用。比如,武汉汛期时下的每一滴雨都必须通过泵站排出去。2016年武汉严重内涝的原因之一是泵站排放能力存在明显短板。经过不断努力,从2016年到现在,武汉泵站的规模已经实现了翻番,到2021年底,达到了很高的规模(2021立方米/秒),基本补齐了这个短板。

· 城市排水防涝设施维护不到位,导致本来标准不高的设施还不能达到最好的服务能力

由于对排水防涝重视不够,我国各城市普遍存在排水防涝设施运行维护不到位的问题。缺乏运行维护专业人员,缺乏经费支持,缺乏运行维护制度,这些都导致了本来标准就不高的排水防涝设施,到了雨天又不能很好地发挥作用。如图4,收雨水的篦子、检查井和下水道里都有各种石头,严重影响了这些设施的实际运行效率。

图4

03

增强城市洪涝韧性的关键策略

3.1 全面治理,强化“三个统筹”

· 统筹区域流域生态环境治理和城市建设

首先要统筹区域流域生态环境治理和城市建设。如果在这方面不统筹好,就可能会破坏城市景观或者影响治理的效果。举一个例子,图5是西南某市,由于在区域防洪和城市建设没有做好统筹,只考虑流域防洪,不考虑城市景观风貌,在滨江路上修建了数米高的防洪墙,“锁住”了洪水的同时,也挡住了城市景观,影响了城市建设。统筹区域流域生态环境治理和城市建设,就要求我们在流域治理的时候,要综合考虑城市建设的需求,尤其是城市景观风貌的需求,再保障城市安全的同时,尽可能不影响城市景观风貌。

图5

要统筹生态环境治理与城市建设,就要全面贯彻落实习近平总书记提出的“山水林田湖是一个生命共同体”的思想和理念,要将生态系统保护修复和城市开发建设结合起来,建设完整的城市生态基础设施体系。重视山林涵养水、湖库调蓄水、江河排放水、城市利用水之间的有机联系,建设健康、生态、安全、可持续的城市水循环系统。

中国自古以来强调先梳山理水,后造地营城的理念。在城市内涝的治理中,要着力拓展雨洪调蓄空间,推进“三面光”河道的生态修复,有条件的“恢复自然深潭浅滩和泛洪漫滩”,构建生态功能健康的滨水植被群落,增加生物多样性,这样还可以增强河道的自净能力。

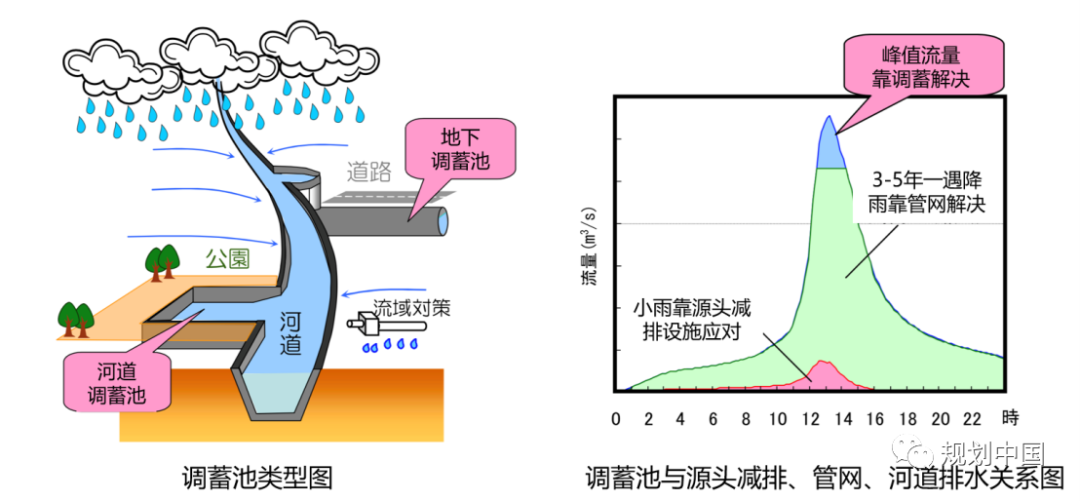

图6是项目组2017年在海口参与的河道治理与生态修复项目。海口市的美舍河改造前为直立硬质驳岸,治理中河岸被改造成生态缓坡,下大雨、小雨时都有很好的应对能力,而且增强了水体的自净能力,提升了景观,也提升了河道应对极端暴雨的韧性。

图6

· 统筹城市水资源利用和防灾减灾

我国总体上来说是缺水国家,人均水资源量不足全球人均1/4,且水资源在时间、空间上分布不均。我国有400多个城市面临缺水问题。不少城市都有旱涝急转的现象,平时要抗旱远距离调水,好不容易下了雨又着急排走,雨停后又开始抗旱调水。

习近平总书记在2013年讲话时指出,解决城市缺水问题,必须顺应自然。比如,在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。简单来说,海绵城市就是要从过去的有雨水之后以排为主转变思路,变成渗、滞、蓄、净、用、排等措施综合管控和利用降雨。要优先采用生态措施,有些地方不能采用自然生态措施,可以采用仿自然的生态措施,将雨水在源头进行利用、过滤、净化,减少雨水的峰值流量,减少雨水污染,这个是海绵城市的核心。缺水城市可以加大雨水的收集利用,北方地区还可以促进雨水下渗回补地下水。

在统筹城市水资源利用和防灾减灾方面,新加坡为全球贡献了一个成功的解决方案。新加坡面积较小,本地水资源严重缺乏。在新加坡水资源的综合解决方案中,雨水是“四个水龙头”中极为重要的一个(其他还有海水淡化水,新生水和从马来西亚买来的外来水)。新加坡目前已经实现将2/3国土面积上的雨水收集起来,储存在17个水库中,以保障经济社会发展。新加坡规划到2060年,90%国土面积的雨水都要被收集利用起来。

· 统筹城市防洪与内涝治理

洪水和内涝在一定条件可以相互转化。如果防洪没有解决好,可能会倒灌入城,或者高水位影响本地降雨的安全排放。如果各地都有雨就及时快速排走,也可能会加剧下游城市的防洪压力。因此要在内河外河防洪标准方面、支流干流水位方面、河流上下游之间做好衔接,避免外洪倒灌或是洪水漫溢入城、高水位顶托导致排水不畅等问题。

3.2 因地制宜,系统谋划

· 全面排查城市防洪排涝薄弱环节

首先要全面排查城市防洪排涝薄弱环节,包括河道“卡脖子”的地方,一些设施不达标的关键地方,还有蓄滞洪区等。还要排查城市建成区及其周边的洼地、公园绿地、河湖坑塘等,这些既可能是潜在的内涝点,进行设计后将来可能成为城市调蓄设施建设的地方。

· 科学编制城市内涝治理系统化实施方案

在摸清现状的基础上,要科学编制内涝治理系统化实施方案。住房和城乡建设部去年已经印发了《城市内涝治理系统化实施方案编制大纲》。编制城市内涝治理系统化实施方案,就是要找准问题,合理确定目标,科学确定治理措施,用系统的思路来统筹解决城市内涝。而且作为实施方案,必须要可以指导工程的实施,要确实达到方案深度。

3.3 远近结合,完善体系

· 加快构建流域区域洪涝统筹体系

统筹洪涝灾害的洪涝统筹体系,要在上下游、左右岸衔接,加强防洪建设,确保洪水不倒灌。要确保发生特大洪水时,不会溃坝漫溢。给水以空间,严控水面率,确保水面率不降低。

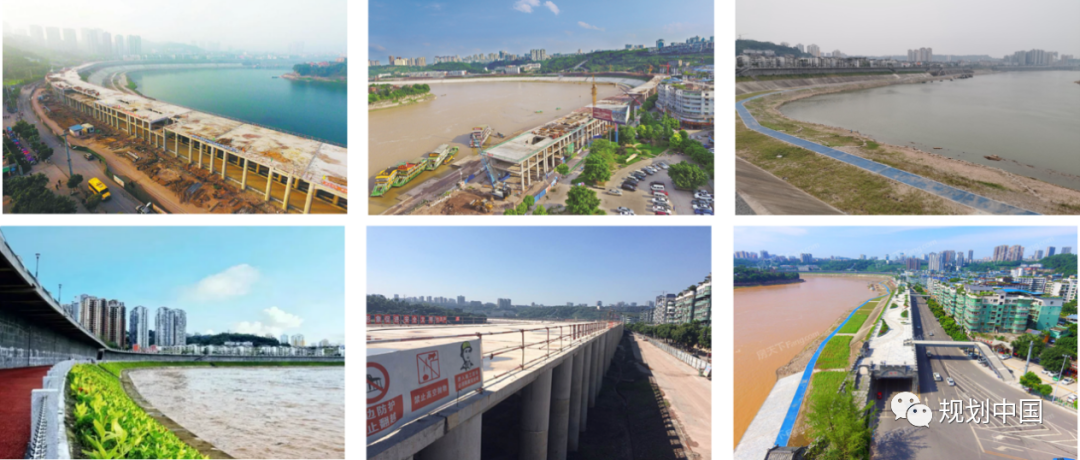

扩展河道的生态岸线对于统筹防洪排涝非常关键,给河道以空间,对河道岸线进行生态修复,可以将洪水位降低下来,这样就会有利于雨水的排放。图7是我们在海口参与的一个项目,大同沟的治理,目前该项目已经建成。图8是武汉市正在实施的机场河生态修复项目,无雨时有景观,小雨时能够顺畅排放,大雨时堤岸都是可以淹没的,体现了韧性城市的思路。

加快构建区域流域洪涝统筹体系,尤其是在新区需要高标准规划、高标准建设;加强选址论证,合理布局城市功能,科学确定排水分区,高标准建设防洪和排水防涝系统;同时也要加强城市竖向设计,合理确定地块高程。

图7

图8

· 系统建设城市排水防涝工程体系

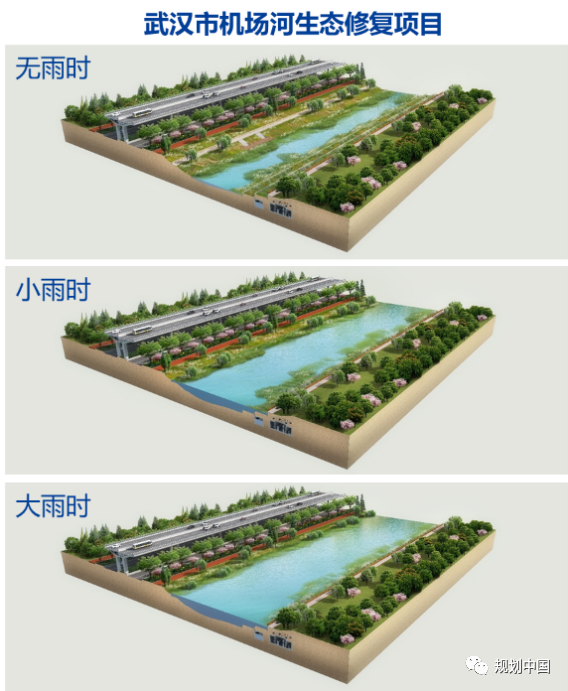

系统建设城市排水防涝工程体系包含4个部分。一是源头减排,比如雨水收集利用、雨水花园、透水铺装、绿色屋顶、雨水湿地等。二是管网排放,比如收水口、雨水管网、明渠暗渠、排水泵站等。第三是蓄排并举,包括雨水调蓄池、排涝通道、排涝泵站等。四是超标应急,包括移动泵车、防汛设备、抢险装备等。

源头减排体系对解决城市内涝非常关键。有些人对这个方面存在着错误认识,他们认为南方降雨比较多,是不是不用建源头控制?实际上不是。新加坡年降雨量2100毫米。2014年1月1日起,新加坡要求城市开发建设时,要将10年一遇的降雨峰值径流系数控制在0.55。超出部分要采用调蓄、湿地、生物滞留设施、透水铺装等进行削减。

排水防涝工程体系的第二部分是雨水管网,新建的原则上应尽可能达到国家建设标准,比如说大城市、特大城市尽可能取标准上限,对于现状设施也要加大改造力度。仅有雨水管网不能解决内涝,但是雨水管网标准过低肯定是不行的。比如东京要求要雨水管网要达到50毫米/时的排水能力,相当于4年一遇的标准,目前东京已经有近70%左右的雨水管网实现了这一标准。

排水防涝工程体系的第三部分是蓄排并举。武汉这些年在城市排水方面取得了较好的成绩。其中一个大的举措就是在大力拓展城市的蓄排能力。一方面武汉大力扩建排涝泵站,2016-2020年间,仅泵站建设方面武汉就投入了89亿,使得泵站排水能力实现了翻倍,达到了2021立方米/秒。同时,武汉还大力建设排江通道。另一方面,武汉充分挖潜城市166个湖泊的调蓄能力,这对于解决城市内涝非常关键,因为它可以起到峰值削减的作用。

图9是来自日本东京的一些资料,解释了调蓄对于河道排涝能力达标和城市排水防涝工程体系的重要意义。调蓄的主要作用是解决超出管网排水能力的降雨径流,通过将其短暂储存,起到峰值削减的作用,以保障城市排水防涝安全。由于起到峰值削减的调蓄设施主要是用来应对超过管网排放能力的降雨,是为了应对重现期相对较大的降雨。因此按照“先兼用,后专用;先地表,后地下;先浅层,后深层”的原则建设调蓄设施,削减峰值。可以设计建设与日常相结合的多功能调蓄池。比如东京的不少调蓄设施日常功能其实是公园和球场。如图10是东京野川第一、第二调节池,日常作为公园来使用,但是公园的标高方面与河道水位进行了很好的衔接,在野川来水量过大的时候,偶尔可以被淹没,等河道水位降下来以后可以将水排入河道,通过清理再恢复作为公园使用。

图9

图10

排水防涝工程体系的第四部分是超标应急,是要解决超出城市排水防涝能力的降雨,从工程设施等方面如何来应对和减缓的问题。配备移动泵车等设备对于一些内涝风险较高的城市就极为重要。2021年郑州“7.20”特大暴雨之后,城市最为紧缺的设备之一就是可以承担排涝功能的泵车。所以住房城乡建设部还组织了武汉、山东等地的对于紧急派出“龙吸水”支援郑州,关键时候发挥了重要作用。

· 完善城市洪涝灾害应急管理体系

城市洪涝灾害应急管理体系包括应急预案、预警发布、应急响应等。城市防汛应急预案其实很重要,但是很多城市的应急预案存在不少问题,可操作性不强,指导性不强,“上下一般粗”,要用时发现不太好用,这都是需要改善提高之处。此外,还要健全暴雨预警预报发布机制和渠道,加强专业队伍建设,实行洪涝“联排联调”,加强智慧平台建设,提升应急管理水平。

04

多层安全,提升韧性

为什么要建设韧性城市呢?其背后暗含的逻辑是,小概率的极端事件在较长的时间序列中具有必然性。极端天气其实就是小概率事件,比如常见的百年一遇,其实是指每年出现概率为1%的事件。100年一遇的事件在100年中发生1次的概率为63%,在500年中发生一次的概率就达到了99%。

单纯靠工程措施无法应对极端天气,因为无论多高的标准都可能出现超出工程设防标准的降雨和洪水。韧性城市建设是必由之路,面对城市的洪涝灾害,要从硬对抗走向减缓和适应措施。比如,荷兰具有全球最高标准的防洪工程体系,防洪标准从1250年一遇到1万年一遇。荷兰近些年逐步认识到,如果坝建的越高,一旦遭遇极端洪水溃坝,受到的灾害也越大,因此荷兰适时提出了提出与洪水共存的思路。充分的还地于河,空间自适应等措施是其中的核心内容。

荷兰基于气候变化和城市韧性提升的多层安全值得我们学习。通过工程防御-设施保护-应急管理相结合,确保遭遇特大暴雨能够快速恢复,可以综合提升城市面对洪涝灾害的韧性。对于关键基础设施的保护也很重要。2021年郑州“7.20”特大暴雨后不少小区停水停电,对市民的生活影响很大。这类设施如果没有得到很好的保护,就会造成较大灾害。东京很重视地铁等地下空间和设施防淹问题。东京地铁对147个站、792个出入口中的537个出入口安装了挡水板;951个地面通风口有907个都安装了防水感应和挡水设施。图11就是东京对地下设施进行防护的一些案例。

最后,还要提升基层应急防汛能力。要发挥人的主观能动性,尤其是基层社区的治理能力,他们在提升城市洪涝韧性方面也可以发挥非常大的作用。

图11

报告整理:张园.

如何让城市韧性有为

城市排水防涝:坚持把“民生工程”做成“民心工程”

揪心!暴雨让城镇伤痕累累,就没招儿?

原文始发于微信公众号(规划中国):统筹与系统——城市洪涝韧性提升的关键策略

规划问道

规划问道