解码原土根脉的“金钥匙”

靳之林“本原文化”思想的生成与实践(下)

中央美术学院城院大讲堂(研究生)

理解城市系列讲座 第四讲

解码原土根脉的“金钥匙”:靳之林“本原文化”思想的生成与实践

主讲:董永俊(中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心教师)

主持:苏海江(中央美术学院城市设计学院党总支副书记 教授)

靳之林先生(1928-2018)是我国当代著名的油画家、美术教育家,也是中国“本原文化”思想的开创者。尽管经历坎坷,但靳之林先生的一生都在践行“人民的文脉”,在朝向民间、观照乡野的道路上砥砺前行,他追随前辈足迹,心怀赤诚信念,在最困难的时期毅然投身陕北,落户到延安工作生活了13年(1973-1986),在这片不复革命时代火热激情的偏僻土地上,他发现了乡村妇女群体世代相传的民间美术中保存的古老意念与生命哲学,揭示了“阴阳化生”“生生不息”的本源哲学,建构出中国“本原文化”研究领域。本次讲座,以靳之林先生的人生经历为叙事脉络,简要介绍中国“本原文化”研究相关的思想内涵、现实案例、实践过程以及思路历程等,意在较为全面呈现靳之林的为人、治学、从艺、传承与践悟等方面的典范与启示意义。

4. 本原文化:实践性的思想体系

“本原文化”思想并不是来自于传统的书斋式知识生产,而且在不断的田野实践中获得的,从民间生活中挖掘、提炼与归纳总结的,是建立在最鲜活的一手材料之上提出的,靳之林先生并非纯学术型研究,而是带着真挚情感和艺术感受的思悟。

“不了解农民和农村就不了解中国,同样,不了解世代乡村农民为传承主体的民间美术,同样也不会真正了解中国艺术的文化根脉。”靳之林先生是一个真正了解农村和农民的人,他认为,一代代农村妇女用剪刀传承美丽的花样,剪出属于劳动人民的艺术世界,这些妇女是真正的民间艺术家,剪纸承载了她们朴素的感情与心灵的寄托。以农村劳动妇女为主体创造的民俗文化与民间艺术,是中国亿万劳动群众的群体文化艺术,是中华民族文化艺术的母体,它融于人们的衣食住行、节日风俗、人生礼仪和信仰禁忌的社会生活之中。从民族文化的整体来看,民间文化体现着民族的哲学观念、文化意识、感情气质和心理素质,体现民族精神。其文化内涵体现着人类基本文化意识——生命意识与繁衍意识,体现着由此而形成的混沌化分阴阳,阴阳化生万物,万物生生不息的中国本原哲学体系。他特别注意到到女性群体的文化传承与艺术创造,也关住乡村女性的苦难命运,所以,他身体力行在推动通过民间美术来改变女性被压制文化地位。

靳之林先生首要的理论贡献就是对民间美术概念的界定,他并未试图对构成复杂的民间美术作严格的定义,而是回到乡村生活原境认识与理解民间美术,用五个特征界定了民间美术的范畴:“1.民间美术的创造者是中华民族亿万生产劳动者群体;2.民间美术的社会功能是为包括生产劳动、衣食住行、人生礼仪、节日风俗、信仰禁忌在内的自身社会生活需要而创造的艺术;3.民间美术的文化内涵和艺术形态,代表着民族文化群体的中国本原宇宙观、美学观、感情气质、心理素质和中华民族的民族精神,反映了中国本原文化的哲学体系、艺术体系、造型体系和色彩体系,因此,愈是具有广泛群体性的民间美术门类,愈是反映了中国本原文化内涵与艺术形态;4.民间美术是中华民族的母体艺术,具有民族文化传统的延续性。5.民间美术具有鲜明的民族特性与地域文化特征,是民族美术中群众性最广泛、民族地域特征最鲜明的源远流长的具有代表性的文化形态。”深刻揭示出了民间美术的母体性、根脉性及民族性,也成为我们真正认识中国知民间美术的切入点。

在民间美术本体方面,靳之林先生认为,可以深入认知民间美术的时空、造型、色彩与装饰等独具特点的表现与表达。1987—1988年,靳之林发表了《民间美术的整体认识与教学》《中国民间艺术的哲学基础》,从造型与哲学两个方面进行阐释:“中国民间艺术体系是以生命生殖崇拜为中心的中国原始阴阳哲学观念所决定的‘观念题材’‘观念主题’‘观念造型’‘观念色彩’统一的完整体系。”民间美术的艺术体系由造型体系与色彩体系构成:造型体系,包括阴阳观的造型观、五行观的造型观、图腾观的造型观、超时空的造型观;色彩体系,包括生生观的色彩观、阴阳观的色彩观、五行八卦观的色彩观。

这些理论是建立在对大量传统剪纸纹样的调查分析基础上形成的,在1979年安塞县农民剪纸创作班上,老年剪纸能手白凤兰剪的这幅《老鼠偷油》,罐子口是圆的,罐子底是平的,为什要把罐底剪成平的?她回答说:“罐是平放着的嘛!”她们既不是自然直观透视,也不是出资几何构成,而是用她们所认为的“哲理”认识自然世界。

王占兰剪的侧面老虎会剪出两只眼睛,她说:“老虎就是长着两个眼睛嘛!”高金爱画梨,会把梨子画出来,问其原因,她会说:“梨该有籽的嘛!”现实中表面看不见籽的,她会说:“里面可有籽的嘛!”这是以本质代视觉直观现象,以内在本质代表表面现象。

在宜君县农民画创作班上,王秀清为什么大树下的牧童画成三面,她说:“娃要三面照看牲口吃草”那么,吃草牲口为什么画两个头?她回答:“牲口吃草,头总是一会儿吃这边草,一会儿吃那边草,头总不能光吃一个地方不动。”

陕西富县的张林召剪纸《姜太公钓鱼三情》,以一人三面三情的手法表现姜太公钓鱼,时而聚精会神,时而面露喜悦,钓鱼时哈哈大笑,巧妙表现了三种表情的发展过程,这一表现手法堪称创举,与毕加索的两面画有异曲同工之妙,表现了动态中的表情、动作的时间过程。

延安民间美术学习班上,女性农民艺术家创作的剪纸和农民画作品。

陕北洛川县的王兰畔《娶媳妇》,把坐在轿子里的新媳妇和鸡都画出来,抬轿子的人也是平展开,互不遮挡。再如这个房子没有窗户和墙的遮挡,而是生活在房子里人物为中心,把上下左右的房子都画成正面平面,这些民间艺术家没有特定的时间、空间观念,她们把不同的事情放在一个画面,把屋里屋外不同空间的东西放在一个画面,平面铺开,互补遮挡,完整的表现自己想表现的事物。

再如陈生兰的剪的这只兔子,为什么把兔子腿剪成四个圆球?她说:“兔子卧着的腿就是四个圆蛋蛋。”王占兰把大雁腿剪成两条飘带,她说:“大雁飞起来两条腿就像两条小袋子。”因此,靳之林先生感悟到,她们都不是以解剖学的观念来造型的,而是以意(理)舍形(自然形态)。因此,陕北民间剪纸的表现主要来自于观念的表达,有时是背离现实中视觉经验而令一般的观者产生疑问,不寻常之处恰恰有特别的内涵。

陕北民间美术的造型、色彩,既不是西方传统的条件色造型,也不是中国传统的固有色造型,它随作者的心意随心所欲的想怎么配色,怎么好看配色,她们会把一片叶子分割成五颜六色,她们会说:“画树叶一满一个颜色不好看,要搭配得红红绿绿的好看。”以上列举的这些方面,不仅是个别表现手法问题,而是构成一个完整的民间造型艺术系,这个体系是不脱离生产的劳动者创造的另一个造型艺术体系。

靳先生形象的说道:“它是和自然科学对着干呢!你讲构图的透视、层次,它就平叠向上,互补遮挡。你讲近大远小,它就近小远大。你讲解剖,讲以形取神,它就以意舍形,偏不管解剖。你讲特定空间,它就画侧面老虎两只眼睛。你讲特定时间,它就把正面侧面形象统一在一个头部流动着。你讲特定时空,它就把不同时间和屋里屋外发生的事情都放在一个画面。你讲条件色或固有色,它偏把一个树叶画的五颜六色。”民间艺术的造型体系和艺术体系是有人们在观察生活、认识世界的哲学体系决定的,靳先生称之为“有意念的形式”。

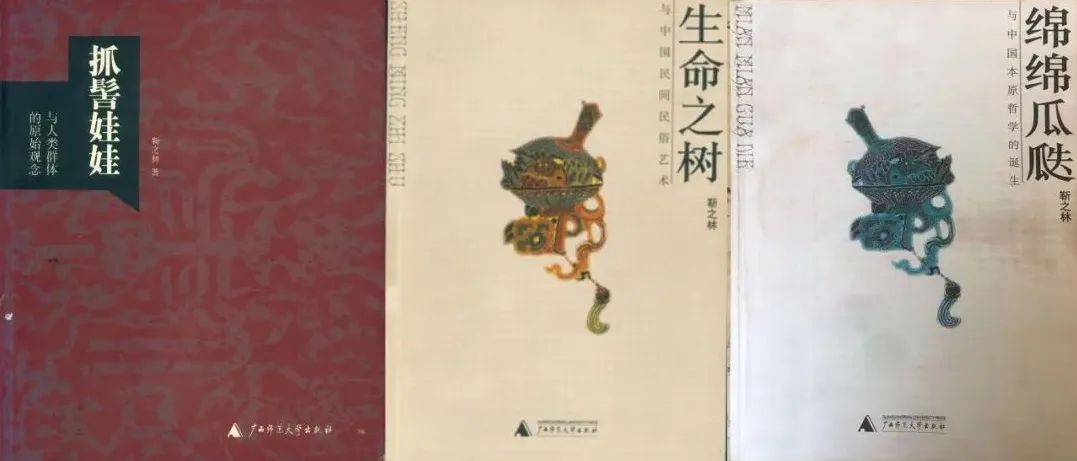

1978年以后,靳先生把全部的精力通过民间文化艺术和地下考古文化的普查挖掘,进入中国本原文化的哲学与艺术王国。靳之林先生关于“本原文化”思想的论述,主要反映在《抓髻娃娃》《生命之树》《绵绵瓜瓞》三部著作中。《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》是关于黄河中上游广泛流传的巫俗和礼俗剪纸花样——抓髻娃娃及其变体的研究专著,运用民艺、民俗、历史、考古四者结合和相互补充、相互印证的研究方法,发现民间活态文化遗存的地域与地下出土文物的考古文化区是一致的。通过对不同类型的抓髻娃娃进行分析与阐释,进而与出土原始泥塑及彩陶纹饰进行比较,得出结论:原始人类最基本的群体意识,一是生存,二是繁衍,生命崇拜与生殖崇拜是原始艺术的主题。

《生命之树与中国民间民俗艺术》是对中国原始社会的植物崇拜进行梳理,以民间美术中的纹样与观念为参照,论述了中华民族生生不息的本原哲学观物取象——生命之树文化,深入阐释了其中所蕴含的人类的最基本的生命意识。《绵绵瓜瓞与中国本原哲学的诞生》一书,通过对八卦、五行、混沌的阐释,并与相应的纹饰、造型及色彩观念进行比较分析,以地上的民间艺术与地下的出土文物以及古代文献相互印证,揭示了中华民族的本原哲学——阴阳观与生生观,进而深入讨论了西方与中国民族民间艺术的哲学体系及艺术体系。

由广西师范大学出版社发行的《抓髻娃娃与人类群体的原始观念》《生命之树与中国民间民俗艺术》《绵绵瓜瓞与中国本原哲学的诞生》三部著作

5. 绵绵瓜瓞:文脉薪传的生命力

在延安基层文化馆和文物管理委员会工作的13年中,让靳之林先生有机会在陕北、陇东、山西,深入到以黄土高原为中心的黄河流域的民间生活,进行深入地民间艺术、民间风俗与历史文化传统的实地考察研究。他认为,黄河流域,特别是在历史上曾经是中华民族文化摇篮的黄河中上游地区,由于后来长期的交通闭塞和文化封闭,在民间艺术与民俗风俗中,保留了极其丰富的史前文化以及古代历史文化的遗存,可以称之为地上的“活文物”。这是涉及考古学、民族学、人类学、社会学、民俗学、艺术学、美学等社会科学与自然科学诸方面的活生生的地域性历史博物馆,对于它的研究,将成为一门前景广阔的新的综合学科。

但是随着我国社会主义现代化建设和改革开放的迅速发展,随着我国农村的现代化的逐步推进,古老的民间风俗和民间艺术不可避免地也很快消亡,我国历史上最后一代古老的民俗与民艺拥有者的群体,用不了多久也将很快消亡。随着地上历史“活文物”群体的消亡,中国这一独特于世界的人类文化研究优势也将不复存在。在进入世纪之初,面对现代化急速扩张的进程下造成民间文化日趋濒危的状况,这是时代发展的大势所趋,当务之急,我们首先要做的是“通过紧迫的实地考察和研究,把它尽可能完整地录存下来,作为一份中华民族历史文化之源的群体文化遗产留给后世。”这是靳之林先生留给我们后学的深切嘱托。

面对文明转型期的文化流变与更迭,在新时代、新形势之下要有解决问题的新思路与新实践,作为靳之林先生思想的继承者需要直面文化传承的具体性问题,以乔晓光教授为代表,延续靳先生的学术道路在继续开拓进取,探索民间美术学科发展的新方向。一方面,乔晓光教授在继承“本原文化”思想的基础上提出“活态文化”理论,提出“村社研究”方法,长期深入关注乡村社区,持续关注快速消亡的村社文化传统,这既是与社会现实变化的紧密连接,也是对中央美术学院民间美术学科一惯学术传统,同时,与非物质文化遗产保护理念相契合,推动了中国民间美术研究朝向新发展实践。另一面,乔晓光教授也在致力于当代剪纸艺术创作的探索实践,承续靳之林先生对传统剪纸艺术造型与观念的研究,延续古元先生的新剪纸创作道路,通过转化与创新实现了以剪纸艺术为媒介的跨文化交流与融合,他想把中国民间剪纸这项有千年历史的非物质文化遗产,作为现代舞剧的舞台艺术空间,把对剪花娘子传承群体的女人理解和剪纸生命符号的叙事象征,转换为对当代女性问题和艺术叙事的文化表达,在2006年为纪念易卜生逝世100周年之际,由乔晓光教授担纲创作的《寻找娜拉》中国剪纸版的舞美设计,正是希望中国剪纸走向世界舞台,让世界知道中国劳动妇女世代传承创造的民间剪纸伟大传统的艰辛与伟大,知道当今社会对乡村妇女文化创造应该给予更多的关注与关怀。

今天,我们可以欣慰地看到年轻一代传承者接过靳之林先生的“衣钵”,延续这他所开拓的艺术与学术道路在继续前行,绵延不绝、生生不息,不断焕发着新的生命力。

全文完,图片均由作者提供。

相关链接:

守持乡村人文理想:中央美术学院非物质文化遗产研究中心专业建设与实践历程

2017国际博物馆日特辑之二:学院与田野——中央美术学院民间美术陈列室简记

田野中的行思与信念:乔晓光在民间美术和非物质文化遗产领域的研思致学与艺术实践

美 术 遗 产

中央美术学院人文学院暨

非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨解码原土根脉的“金钥匙”:靳之林“本原文化”思想的生成与实践(下)

规划问道

规划问道