解码原土根脉的“金钥匙”

靳之林“本原文化”思想的生成与实践(上)

中央美术学院城院大讲堂(研究生)

理解城市系列讲座 第四讲

解码原土根脉的“金钥匙”:靳之林“本原文化”思想的生成与实践

主讲:董永俊(中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心教师)

主持:苏海江(中央美术学院城市设计学院党总支副书记 教授)

靳之林先生(1928-2018)是我国当代著名的油画家、美术教育家,也是中国“本原文化”思想的开创者。尽管经历坎坷,但靳之林先生的一生都在践行“人民的文脉”,在朝向民间、观照乡野的道路上砥砺前行,他追随前辈足迹,心怀赤诚信念,在最困难的时期毅然投身陕北,落户到延安工作生活了13年(1973-1986),在这片不复革命时代火热激情的偏僻土地上,他发现了乡村妇女群体世代相传的民间美术中保存的古老意念与生命哲学,揭示了“阴阳化生”“生生不息”的本源哲学,建构出中国“本原文化”研究领域。本次讲座,以靳之林先生的人生经历为叙事脉络,简要介绍中国“本原文化”研究相关的思想内涵、现实案例、实践过程以及思路历程等,意在较为全面呈现靳之林的为人、治学、从艺、传承与践悟等方面的典范与启示意义。

引 言

靳之林先生是我国著名油画家、美术教育家、民间美术研究专家,也是中国“本原文化”学说创立者。靳先生在长期的田野工作实践中,发现并建构的一套来自于本土但是却被长期忽视甚至几近遗忘的思想体系,这种深植在中国民间社会的原生厚土中的本土精神,在漫长的历史长河中自在无为地积淀与存续着,靳先生深刻地揭示出了其中蕴含的根脉性价值,这是靳先生所出来的突出学术贡献,也是本次讲座想要突出的题中要旨。

靳之林在牛尾寨乾坤湾画《清水关黄河渡口》

靳之林先生向我们呈现了那些乡村里“土得掉渣”的“落后文化”是不平凡而深邃的,这些“土特产”承载着中华民族的基因和血脉,靳先生带给我们启示是,村庄里存续着复合时间、生存意识,承继着民族的“血亲”文脉,靳先生在身体力行地传达着一种理念,一种信仰:拥抱热土,尊重农民,心怀感恩,敬畏传统,融入到中国文化血液之中,释放中华民族之魂,焕发生生不息的生命力。

靳之林先生在《万物与我合一》一文中写道:“在由生命与繁衍的人类文化意识,升华为阴阳相合化生万物与万物生生不息的中国本原哲学与哲学符号,是中华民族文化发生发展的文化基因与基因密码,它是我的艺术实践的理念基础。这一理论基础的完成,得益于我的陕北落户开始几十年来由中国原生民俗文化进入到中国和人类本原文化、本原哲学与哲学符号的实证考察研究实践。”这段话是靳之林先生对“本原文化”思想的精炼阐述,其中也道出了靳之林先生与延安深刻的命运联系,延安既是靳先生的精神圣地,也是他的文化腹地。

纪录片学者、北京师范大学张同道教授在《靳之林的延安》后记中写道:“靳先生本质上是个艺术家,却不自觉地成为一个学者,但他不是一名书斋学者,而是一个以生命去探险的学者。因为没有科班学者的清规戒律,他才创立了民间艺术、民间风俗和考古、历史相互印证的立体学科。”靳先生的“本原文化”研究别开生面、另辟蹊径,反映出了他作为艺术家的信念、激情、直觉与创造,这本身就是弥足珍贵的,具有垂范后学的启示意义。

1928年,靳先生出生于河北滦县胡各庄镇,今为唐山市滦南县,从小学到初中都在滦县读书,跟着当地有名的民间画师学中国画。1944年前往北京市立师范学校读高中,师从李智超、吴镜汀学习中国山水画。

抗战胜利后,徐悲鸿先生由重庆到北京,主持国立北平艺术专科学校。当看到徐悲鸿先生的《箫声》这幅油画作品后,靳之林先生被其中典雅恬静的中国女性和秋水长天的中国画意境深深感染,于是报考北平艺专美术系西画组,由徐悲鸿先生亲自考试录取。1950年4月1日,国立北平艺专和来自延安鲁艺的华北大学三部美术系合并成立中央美术学院。期间,跟随徐悲鸿、董希文、冯法祀、吴作人等学习油画,跟随李可染、蒋兆和、叶浅予、齐白石等学习中国画。

1950年10月抗美援朝运动中,中央美术学院组织宣传队,靳之林带领自编自演的“美帝侵华史”拉洋片宣传队在街头向群众宣传。

1951年,靳先生毕业留校任教,1958年中央美院油画系实行工作室制,董希文先生主持第三工作室,靳之林先生担任助教,受到了董希文先生的耳提面命、言传身教,对靳先生的艺术人生产生了深刻的影响,董希文先生也被靳先生认为是自己两位重要的启蒙导师之一。当时,董希文工作室制定的教学方针是“中国油画的民族化和民族化基础上的百花齐放”。董希文一生都在践行着油画民族化的理念,靳之林则在这条艺术道路上继续探索实践创作。谈到董希文先生对自己的影响,靳之林说:“他引导我向民间学习,我每次到他的房间,他的床头柜上总是放着那个白地黑花宋代磁州民窑的大梅瓶,破了又补,一直到他去世。我们从他油画的凌厉的中国圆笔的用笔中,窥视到他从民间老艺人吸收笔墨的兴趣和油画中的探索就是从这里起步的,董希文笔笔传神的大写意是吸收民间艺人的手绘,在艺术实践中学习民间研究。”那强烈的艺术表现力总是给人以感悟启迪。

1959年到1961年,为创作革命历史画《毛主席在大生产运动中》和《南泥湾》到延安采风,他兴奋地写道:“这就是延安!在夕阳里,金黄色的宝塔山的倒影映在清澈的延河里,蓝天、黄土、红彤彤的脸、白羊肚手巾、老羊皮、古元木刻里的浓郁色彩,质朴的气质,正是我狂热追求的美的最高境界。”连续三年的延安生活和艺术实践,让靳先生“找到了自我,找到了艺术的故乡”,也在心中埋下了扎根延安的种子,为之着迷,心驰神往。

靳之林 《南泥湾》 布面油画 260×95cm 1961年

1961年8月,靳之林被调到吉林艺术专科学校(现吉林艺术学院)任教,长白林海、桦林飞雪激发了他抒发祖国河山雄伟壮丽之美的热情,创作了一系列表现东北自然人文风貌、生产生活以及主题性创作等题材的作品。经过辗转努力与多方争取,历经12年的等待与磨难,1973年,已经不惑之年的靳之林终于到达延安,被安排到刚成立的延安文化馆搞美术工作。

1. 心向延安:矢志投身精神圣地

为什么靳之林先生要矢志不渝的投身延安,为什么延安能成为靳先生的艺术故乡?靳之林先生常说:徐悲鸿的油画《箫声》将我带到艺术殿堂;古元的版画《菜园》指引我到延安;陕北的老大娘给了我两把金钥匙,一把是“阴阳相合化生万物”、一把是“生生不息”。正是在古元先生的艺术指引下,让靳之林毅然决定投身延安。古元先生就是董希文先生之外,对靳之林影响至深的另一位启蒙导师,而古元先生则代表一条来自于延安鲁艺时代革命文艺的思想文脉。

1947年,还是青年学生的靳之林在一本名为《抗战八年木刻选》的画册中,看到古元的套色木刻《菜圃》这幅作品,他被深深感染与吸引:“以古元为代表的带着浓郁生活泥土芳香的陕甘宁边区的木刻、窗花、民歌、秧歌、腰鼓和民间文学,把我带进了神圣的陕北黄土高原。古元木刻质朴的艺术气息、质朴的陕北农民的气质和质朴的陕北黄土高原大自然气质的融合所产生的艺术震撼,使我的心狂热地扑向陕北黄土高原,找到了生活和艺术的归宿,找到了自我。古今中外在没有哪一位画家的作品像古元木刻那样决定了我后来一生的艺术道路。我在油画中追求古元木刻中质朴的艺术气质,追求浓郁的地方色彩的艺术气质,追求土油画的灵魂,西方传统油画的色彩规律和中国土油画灵魂气质的统一。”此时,在他的心中深深埋下了一颗追随古元的足迹,投身延安的种子,也矢志不渝地承传实践着一条来自延安鲁艺的“人民的文脉”。

1937年,抗日战争全面爆发,众多青年美术家奔赴延安,1938年,中共中央建立了鲁迅艺术学院,在毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年)指导下,延安鲁艺的师生投身“大鲁艺”,在革命实践中深入生活收集民间美术作品,通过改造与提高创造出了独具民族特色的木刻艺术形式。在全面抗日战争的历史背景下,“为动员一切力量争取抗战胜利而斗争”,团结一致、共御外敌,建立并巩固抗日统一战线,在这样的革命背景下,美术家拿起文艺宣传的武器,肩负起民族解放的使命。文艺工作者深入农村,融入到群众中去,创作了大量鲜活的为人民所喜闻乐见的优秀文艺作品。在文学、诗歌、音乐、戏剧等多领域中都创造了革命文艺时期的经典之作。倡导走向民间生活,投身革命生活,改造自己的思想观念,坚持艺术为工农兵服务,即艺术为人民的理念。乔晓光教授将这一形成于革命时代的文艺理念称为“人民的文脉”,主要体现为四个方面:“以抗日战争为背景;以鲁迅倡导的左翼文化运动和新兴木刻运动为起因;以延安鲁艺师生的艺术教学、民间采风、艺术创作活动为主体;以毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》为艺术创作方向。”这条文脉在日后的中央美院的教学中得以延续并传承。

被江丰赞为能够融合中西艺术又保持中国气象,在木刻民族化卓有成就的典范的美术家就是古元。1938年奔赴延安,次年进入延安鲁迅艺术学院美术系第三期学习。1940年5月,从鲁艺毕业后,古元到延安川口区碾庄乡参加农村基层工作,担任乡文教委员兼乡文书。当时,碾庄村共有42户人,除了少数上学的儿童外,只有一个人识字,古元利用工作之余教老乡们识字,每天绘制一些识字画片,渐渐发现老乡喜欢把画着大公鸡、大键牛、大肥猪、骡、马、驴、羊的图片张贴在墙上,朝夕欣赏。古元了解到他们对家畜的喜爱心情,于是便采用这方面的题材创作了《羊群》《牛群》《铡草》《家园》4幅木刻,拓印很多张,分送给乡亲们。他们对此津津乐道,“这头驴真带劲!”“这不是刘起兰家的大犍牛吗!”“放羊娃不带狗不行,还要背上一条麻袋,母羊在山上下羊羔装进麻袋里背回来。”熟悉了碾庄的生活,也就产生了深厚感情,见到区政府的办公室,虽然是一间简陋的房子,但它是劳动人民当家做主的自己的政府啊!于是创作了《区政府办公室》,作品的素材都来自于碾庄的生活。古元在延安碾庄工作和生活将近一年,使古元深切体会到为什么作画和怎样作画,对他日后的艺术道路有着深远的影响,他说:“我就是这样开始走上艺术创作征途的”。

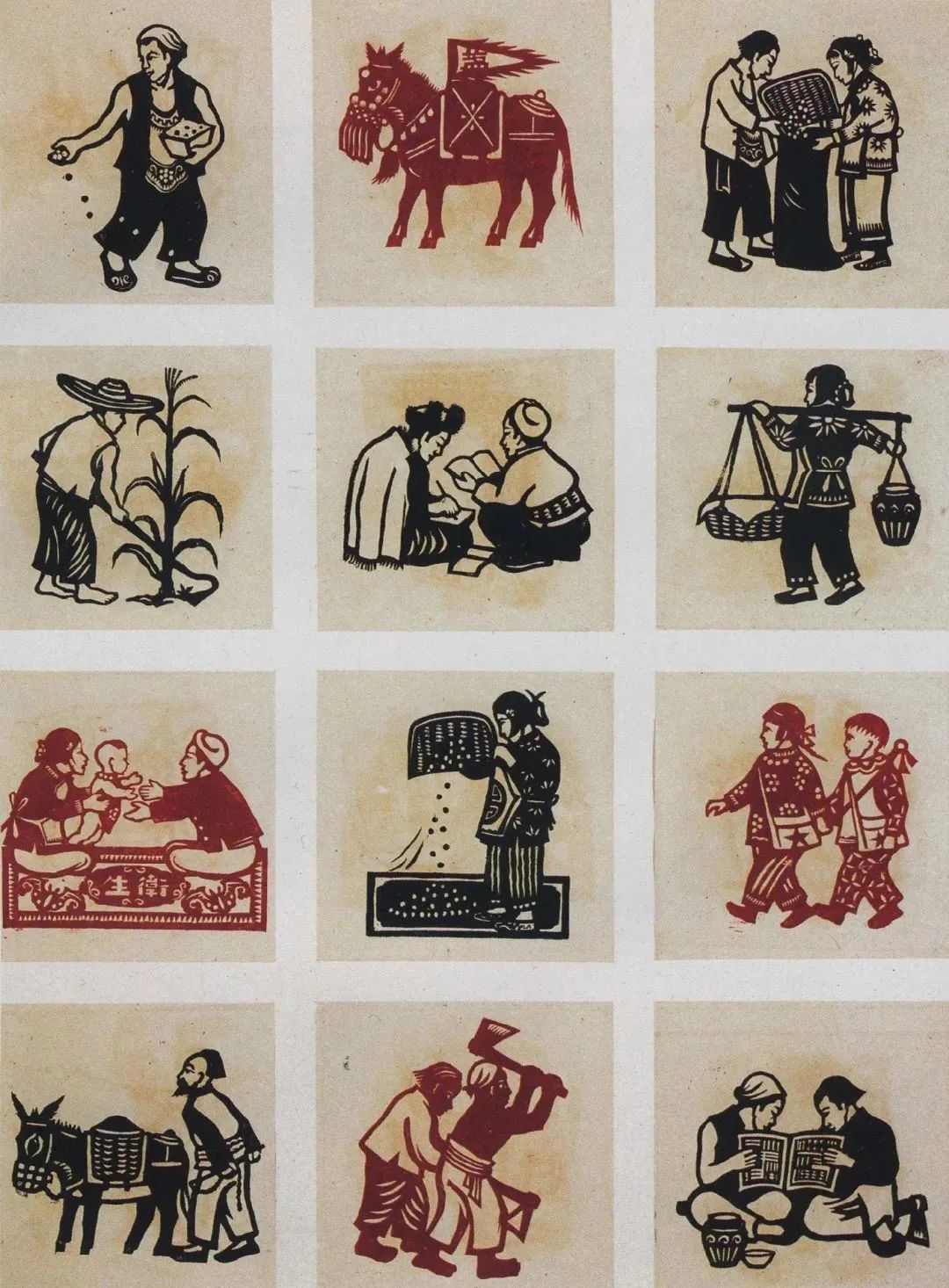

古元 木刻《新窗花》 1943年

1974年11月19日,古元先生带队到延安开门办学,在靳之林先生的陪同下,回到了那既熟悉又陌生的碾庄,见到几位尚在世的老朋友,往事历历在目。曾因仰慕古元木刻艺术而投身延安的靳之林,身临其境地了解了古元的生活与艺术道路,真正理解了那不可描摹的“质朴气质”的本源,当晚,靳之林想着古元在碾庄的一言一行,像回放电影一样,激动地作笔记,彻夜未眠,在笔记本上写出了自己的心声:“古元同志的木刻作品……像圣灵一样感召着我,激发着我对革命圣地延安的向往和到延安安家落户的炽热愿望。应该说,古元同志的木刻决定了我一生的艺术道路和命运。”

2. 发现民间:剪纸中的深厚蕴蓄

因为崇仰古元延安革命时期创作的木刻,向往延安黄土高原特有的质朴雄浑,以及充满革命理想的火热生活,靳之林从吉林迁到延安落户。1949年以后的延安,封闭贫困的乡村生活并没有多大改观,靳之林向往的延安革命时期的火热生活早已不复存在。但命定的缘分是,延安封闭贫困生活中民间美术肥沃的土地依然存在,民间剪纸依然存在,连那些见过古元新剪纸窗花的房东老农也依然存在。投入延安生活怀抱里的靳之林,又一次冥冥中回到了常识,靳之林的延安生活和工作又向深层迈进了一步,他进入了民间生活和民间艺术的文化常识殿堂。

1949年后,经过30多年的生产建设,延安的贫困局面似乎并未改观。到达延安后,靳先生在下乡与公社书记交谈时问道:“延安什么时候生活最高?”得到的回答是:“毛主席在的时候。毛主席在的时候不吃糠,家家有余粮。”引发了靳先生的思考:“怎么能让美术跟粮食连起来?”于是,突发奇想,画一张农业地图是否有点用途,于是,把延安各县的农业亩产量和贡献量用地图标出来,各县之间就会有比较直观地比较,于是,他连夜描绘了一张《延安地区农业地图》,贴在会议大厅。于是,各县代表会围着地图观看讨论,谁高、谁低一目了然,落后地区的人会红着脸悄悄离开,这张地图也产生了表扬先进、激励落后的作用,这一事件也推动靳之林进一步组织文化馆的美术工作者讨论美术如何为农业服务。可以看出,靳之林先生对待事情,无论大小都是勤于思考、认真严谨对待,并且有着旺盛的创造力。

靳之林在前去延安的道路上就边走边想,在文化馆的工作能为改变延安农村面貌做些什么?解放后,大批文艺家已经转移回内地城市中,这里已经不复当年鲁艺时代的延安,创作力量寥寥无几。于是,靳之林想到在基层建立一个为农民服务的群众美术队伍。陕北农村虽然是穷乡僻壤,但古老的民间艺术确有深厚的土壤,怎样通过普查挖掘组织辅导为改变农村面貌服务?于是在县里、村里、农民家里办农民剪纸、壁画、农民画和墙报等各式各样的农民美术班和美术小组,可谓是轰轰烈烈、如火如荼。在当时,美术小组跟群众同吃、同住、同劳动,一片热火朝天的景象。有一年春节靳先生来到吴起县,两天连夜不行120里赶到秦长城脚下的周湾公社宁家湾,在段秀云家里办剪纸创作班,组织村里的剪纸能手在她家集会,每天热气腾腾坐满一炕,临走时,炕上留下一层层红色的碎纸,办完班,把剪纸送到各家,很受农民的欢迎。靳先生回忆当时的情景:“群众对我也非常热情,各县农村都有一些知心朋友,我下乡时住在他们家,他们到延安来也住在我家。”

1979年,在延河饭店举办延安地区剪纸学习班,各县文化馆美术干部前往参加培训学习。前往报到的还有几位农民老太太,地地道道的农村老太婆,被形容为土得像黄土。当时很多美术干部十分诧异,不了解这些老太太来做什么?靳之林先生说道,请来这几位农村的剪纸能手,一起参加学习班,目的为了开展各县民间剪纸与民间美术大普查,动员各县美术干部首先是向农村的剪纸高手学习,解决美术干部对民间剪纸的认识问题,这是能否完成普查、挖掘全区的民间剪纸与民间美术任务的基础。学习班分两个阶段,第一阶段文化馆美术干部向老大娘剪纸能手学习,第二阶段是在学习的基础上的生活创作。这也是在学习古元走过的道路,深入民间,从民间艺术里吸收营养,提高自身的艺术创作水平。

学习班结束后,参加学习美术干部谈到各人的收获和感想。有的说“老太太的作品太好了!”有的说“好是好,就是不太懂透视。天上飞雁的腿像两条飘带,跑马的四条腿解剖不对,兔子的四条腿剪成四个圆蛋蛋。”有的说“他们没有素描基础,从来没学习过。”靳先生听到这些后,提出了反问:“他们会搞那些,‘非不能也,乃不为也’,人家从小四五岁时跟着妈妈、奶奶学剪纸,现在都60多岁了,人家是60年的艺术实践,你在美院不过学3年,谁是艺术家?你换个角度想想,你是画油画的,有色彩训练。可是,人家从四五岁就开始色彩训练,到现在有60年的色彩训练,你那个算什么?”因此,靳先生在农村真正发现了剪纸妇女群体,他成为发现民间剪纸的“伯乐”,民间剪纸怎样走自己的路,在他心中已经有了想法。靳之林从那些乡村婆婆的剪刀下发现了本原哲学、发现了剪刀背后的文化丛林。是几千年来,无数代乡村妇女——一个伟大的民间文化传承群体、用剪刀授意的文化金钥匙。

在延安启动各县剪纸大普查之前,决定由陈山桥老师在安塞先行进行试点工作。临近腊月,陈山桥带着一大包收集到的剪纸、窗花、绣品等带给靳先生看看。靳先生当时十分兴奋,像见到宝一样,激动说道:“真正是民间艺术大师,从装饰上,从眼睛处理上。咱觉得人家铰得好,但究竟好到哪儿,根本不知道。你看这个头侧面的,正面的,和毕加索联系到一块儿了。”比如李桂莲这套《迎亲图》:“原来我印象的剪纸都是窗花,这个简直是敦煌壁画,这是大师的作品了。我马上到安塞,全县各乡彻底普查,像拉网一样,一户不漏。”

在寒冬腊月的安塞,在开展了拉网式的剪纸普查,然后根据普查结果,将发现的剪纸高手聚在一起办学习班,鼓励老太太剪过去的曾经被当作“四旧”的老样子。于是白凤莲老人率先剪出一个老样子——“灶君吊帘”,在胡凤莲老人的带动下,其他的剪花妇女都跃跃欲试,纷纷开始剪出来各种各样的传统图案,比如枕顶花、石榴坐牡丹、鱼戏莲、狮子滚绣球等等。

靳之林先生仿佛进入了一个新的世界,这些农民艺术家有自己的艺术观念,以本质代替视觉直观,把死的东西转化为活泼有趣的视觉形象,想象大胆,造型独特。当时老太太们也觉得这个老汉这么有意思,什么他都要问,什么他都要记。有时会把老太太问得没有话说。他发自内心的尊重这些女性农民艺术家,把他们当作老师一样看待,他不去指手画脚或者居高临下地去指导老太太的创作,而只是带着不懂就问的态度,事无巨细地做着笔记,比如剪这只老虎为啥要剪出两只眼睛,剪这老虎为啥用牡丹花打扮,有的问题老太太也不知道怎么回答,甚至她们一看到靳先生来就会紧张。

在学习班上,陈生兰老人剪了一新形象引起了靳之林的特别注意,头上顶着两根小辫,双手伸开举着一鸡一兔,衣角两只鸟,双脚外八字站立。询问下得知,名叫“抓髻娃娃”,再问什么意思?老太太七嘴八舌嚷嚷着:“抓髻不来来,婆家快引来。”陈生兰具体解释说:“女子到了十二三岁,头上梳了个抓髻,抓髻一抖一抖,要把婆家引来。”另有老婆婆接着说道:“抓髻梳好了,婆家咋还不来呀?”那么,手上的鸡什么意思?陈生兰说道:“鸡看呢,猫逮着,是呵护娃娃的。”抓髻娃娃既有着男性又有着女性的特征,这到底什么意思?还有老太太剪出人面蛇神、人面鱼身这类剪纸,这些特别的剪纸图像都在让靳之林进一步思考其中内涵。

陈生兰 剪纸《抓髻娃娃》

胡凤莲剪着一条鱼,小声问对面的老婆婆:“你老汉满脸胡茬子,你晚上睡觉扎不扎?”这位老婆婆笑嘻嘻地高声说道:“吃辣子为辣呢,和男人睡为扎呢,我看你爱剪鱼,就知道你想汉了。”这把大家都逗笑了,胡凤莲不好意思地低头剪花。

在学习班上,跟鱼相关的剪纸图案出现了两种,分别是“鱼戏莲”和“鱼唆莲”,靳之林敏锐地发现鱼唆莲上有娃娃,而鱼戏莲上没有娃娃,于是便问原因。会发现年纪轻地姑娘会低下头,不吱声,咬着嘴唇,眼睛看着脚尖,过一会儿,红着脸说:“鱼戏莲,那是鱼在莲上,在水上。”靳先生最问道:“那是什么意思?”“那是谈恋爱”“那鱼唆莲是什么?”姑娘低下头,压着嗓子说:“鱼唆莲是鱼在水底下,咬着莲花杆,这是……这是……这是结婚了。”大家哄堂大笑。

但是,靳之林先生没有就此停止提问,又问道:“为什么这鱼唆莲上有娃娃,鱼戏莲上能不能有娃娃?”话音未落,姑娘们有的掩面而笑,有的用手遮住脸,那位被问的姑娘摇头道:“那不行,那不行,那像什么话?”这是一位老太太解释道:“她们都不好意思跟你说,我告诉你,这鱼戏莲还没结婚,不能生孩子,上面不能有娃娃。鱼唆莲就是结婚了,上面才能有娃娃。”

白凤莲 剪纸《鱼戏莲》(左)

张芝兰 剪纸《鱼唆莲》(右)

靳先生像打开新世界的大门一般,感慨道:“这里面真是奥妙无穷,还有更深的文化内涵。”很详细地把这些情况记录下来。靳先生边看边问边记,老太太调侃地议论着:“这个老汉都是教授了,还啥都问,像个小娃娃。”“这个老汉真怪,他啥都想知道。”在学习班上,通过深入地挖掘,发现了《抓髻娃娃》《蛇盘兔》《牛耕图》这些内涵深厚的传统纹样。

靳之林先生在陕北老大娘两把金钥匙的引导下,复活了隐蔽在民间生活中许多古老文化的原型,揭示出民间司空见惯、约定俗成的文化符号中蕴含的文化基因。不过靳先生的探源不是在书斋中完成的,他在民间田野考察中、在民间生活的大课堂中二十几年如一日完成研究的。

靳之林调查笔记手稿

在延安期间,靳之林长期深入调查民间美术,开展了剪纸普查工作,开办剪纸创作班,形成了很多宝贵的工作经验模式,并由此深入到民间美术的文化探究。以当下活态的民间文化、民间艺术、民风民俗的调查为基础,与考古发现、历史文献相印证,探究其中蕴含的中国本原文化与本原哲学。能够系统建构本原文化的思想体系,靳之林亦得益于前人研究的启发,他吸收借鉴郭沫若、闻一多和滕凤谦对古文字、青铜器、神话以及传统纹饰等相关研究,在生活观察与前人积累的基础上,靳之林从田野调查到艺术实践再到理论建构三个层面进入民间美术研究。

3. 第三体系:民间美术教学理念

改革开放以后,被平反落实政策的江丰先生出任中央美院院长,他在延安时期就十分重视民间美术教学,一直有一个夙愿就是建立民间美术专业。重返工作岗位后,江丰先生力推建系,彦涵先生被任命为首任系主任,实际执行工作的是杨先让先生,当时可谓克服重重困难,终于在1980年建立了“年画连环画系”,经过几年的教学实践,于1986年决定正式建立民间美术系。那么,不同于以往对年画、连环画这类特定画种的教学,如何开展民间美术系教学可谓前无故人,是一片空白领域,又要面临“是否要培养民间艺人”的质疑,只能继续摸着石头过河,为民间美术系教学提供理论支撑的正是靳之林先生。

在改革开放之初,西方美术浪潮传入国内,震动着中国美术界,当时对中央美院教学造成了极大的冲击,民间美术系该如何办学也成为极大的难题。1985年,靳之林先生在《美术研究》上发表了《我国民间艺术的造型体系》,当时正在民间美术系筹建阶段,这篇文章无疑给建系工作带来了鼓舞与启发,于是,杨先让先生写信请靳先生邀请几位老太太到北京表演、讲学,靳先生特别选定了6位民间艺术大师,分别是安塞的曹佃祥、白凤兰、高金爱、胡凤莲,洛川的王兰畔,陇东镇原的祁秀梅。1986年12月,到达北京后,学校派车拉6位老太太去参观动物园,由靳之林、冯真和美院的研究生陪同。刚到动物园,门口买票时听到老虎的叫声。高金爱说:“我剪了一辈子老虎,还没见过老虎是啥样子。我们先看老虎。”进到动物园她们就抬着小脚奔腾过去,研究性地凝视观察着,发现真老虎和她们剪刀下的老虎不一样。回到招待所,老太太们兴奋地剪老虎直到半夜,第二天早晨,靳之林一来,老太太们拿剪纸给他看,都是老虎,靳先生一看,心想坏了,她们不会剪老虎了。靳先生回忆当时的场景:“她们看老虎都看直了,聚精会神,我知道这是她们没看过真老虎。但是回来以后,晚上可就不睡觉了,拿起红纸来剪动物园看的真的老虎的生活感受。这个老虎是直接生活的印象,就是写实的老虎,瞬间的动作,但是没有速写和素描的基础,这是很难把握的。结果我看就剪乱了。当时引起我想了一个问题,生活是艺术的源泉,有生活才有艺术,但是她们没有生活,剪老虎那么好,但是真有了生活了,她反倒剪不出来了。这个事情我就感觉艺术和生活的关系不是那么简单地直观、直接地反映生活,这里面学问大了。生活是艺术的源泉,老虎也是前人看过的一代代传下来的,但是不一定艺术就是直观反映生活。”

当时,老太太一边剪纸、做面花、画农民画,学生就跟在一旁同时学着做、临摹。例如剪纸时,学生想怎样剪,老太太一般不会说什么,但是,剪公鸡时,老太太却坚持公鸡一定要有云勾子,问其原因,靳先生做出解释说:“剪公鸡含有生殖崇拜的意义。公鸡没有生殖器,就要剪个云勾子代表,如果不剪出来老太太当然不同意。”这是学生恍然大悟地说:“我说老太太怎么这么固执,原来是要命的玩意儿。

针对这一现象,靳先生深刻地感悟到:“从某种意义来说,中国民间艺术是一种观念艺术。它反映在艺术造型上,就会具有内涵象征的特定艺术语言,可以概括为观念造型、观念色彩和观念构成。民间艺术的生活象征、艺术形象是和象征符号密切联系在一起的。需要强调的是,我们的艺术创作并不是作考古学上的图解,而是把艺术的符号作为反映生活的艺术语言。”

1985年12月至1986年1月,靳之林带六位剪花婆婆到中央美术学院讲学。

通过这次课程,老太太的生动表演和靳先生的精彩讲解,为学生上了中国本原文化课、中国本原哲学课,也是本土原生的艺术形态课,靳先生称之为第三体系。由此,靳先生进一步建构了一套民间美术教学课程体系,比如当时民间美术系的学生既要学习西方基础绘画课,也要学习传统中国画,此外,要深入学习考古发现及民间美术的相关代表性作品。最重要的必修课,深入民间采风或者田野调查,到生活中去了解中国民族艺术发展的历史条件和环境,通过民俗活动,收集发掘选择鉴别尚存的民间艺术,与民间艺术家一起去感受和研究民间艺术。

“民族、民间艺术体系与西洋艺术体系并列于中国美术高等学校,是现代美术教育的一件大事。办民间美术系没有前例,如何建立我国民间美术教学的体系,需要长期教学实践中逐渐解决和完善。”这是靳之林先生对民间美术系办学最初的问题思考。民间美术教学旨在“认识中国民间美术的哲学、艺术和造型的完整体系;认识民族民间艺术特有的心理素质、感情气质和思维模式;认识民族文化的统一性和多源性,各地域民族民间文化特征和它在历史发展中的相互交融;认识各个民族不同地域的生产生活、民间风俗和民间文化艺术等关系。”因此,靳之林先生主张“立足民间,三大造型体系并列的基础课教学”的教学理念,即民间美术专业的基础训练应该以民间传统造型、色彩体系,民族传统造型、色彩体系以及西洋传统造型、色彩体系三大体系并列的基础课教学。这样可使学生在三大体系的比较认识中更深刻认识和掌握民间美术的造型、色彩体系,要确认民间造型艺术存在着一个独立的体系。只有体系的存在,才有可能进行体系教学,逐步建立完整的教学体系。

未完待续

相关链接:

守持乡村人文理想:中央美术学院非物质文化遗产研究中心专业建设与实践历程

2017国际博物馆日特辑之二:学院与田野——中央美术学院民间美术陈列室简记

田野中的行思与信念:乔晓光在民间美术和非物质文化遗产领域的研思致学与艺术实践

美 术 遗 产

中央美术学院人文学院暨

非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨解码原土根脉的“金钥匙”:靳之林“本原文化”思想的生成与实践(上)

规划问道

规划问道