工业遗产是具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的工业文化遗迹,不仅是工业化进程的重要印记,也是城市进入存量发展阶段后焕发城市活力的源泉。广州作为改革开放的先行地之一,见证了中国近现代以来工业化的发展脉络,也遗留了众多宝贵的工业遗产资源。如何科学合理地活化城市工业遗产,对广州未来高质量发展影响重大。本文综合考虑不同时期与发展阶段的国际城市对工业遗产活化利用的需求与特征,同时基于案例地区分布的广泛性以及在工业遗产活化方式的上典型性,选取荷兰阿姆斯特丹、美国洛厄尔以及德国鲁尔地区为代表性案例,介绍其工业遗产活化利用以提升城市活力的相关经验,并思考对广州推进“老城市新活力”工作的启示。

01

荷兰·阿姆斯特丹

工业遗产的“柔性”利用开发

荷兰阿姆斯特丹为避免工业遗产的仓促规划、盲目开发或长期闲置,创新性地探索了“柔性”开发策略,即工业遗产在暂未明确其未来具体功能的过渡期内,或在已明确目标而尚未实施的情况下,可开展一系列基于遗产保护、以盘活闲置空间为目标的临时性功能置换或建筑改造。

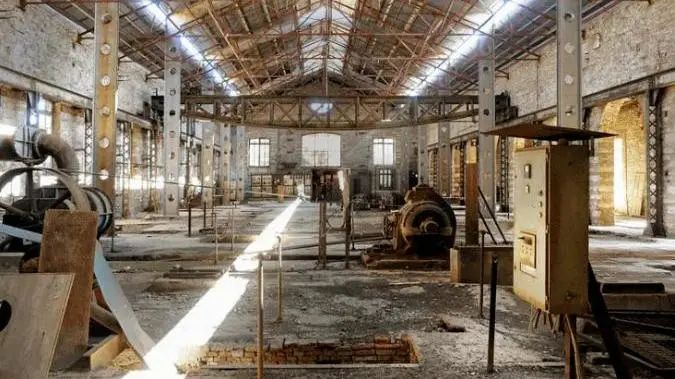

西煤气厂便是柔性开发利用的典型案例。西煤气厂位于荷兰首都阿姆斯特丹老城区西部,场地包括西侧煤气生产区和东侧绿地区(图1),曾是19世纪荷兰最大规模的煤气生产工厂,由原荷兰大陆煤气协会投资于1885年建成,于1967年停产废弃。在废弃关闭后,通过对场地上遗留的22座建筑物探索和实施不同情形的柔性利用策略,西煤气厂实现了工业遗产保护与城市可持续发展的双赢,成为当地市民参访量最大的公共场所之一。

图1 阿姆斯特丹西煤气厂现状工业遗产分布图

资料来源:根据参考文献[1]改绘

柔性利用策略提升工业遗产的功能多样性与灵活度

西煤气厂的开发利用并未采用“规划先行、逐步建设”的传统模式,而是在最初尚未明确发展方向的情况下探索出了动态的项目管理模式,即根据不断变化的现实条件来调整目标,以实现遗产的可持续性利用。例如,早期当地政策对遗产的利用始终未能确定满意的方案,同时,政府调查中发现,西煤气厂地段周边存在大量年轻群体对空间有临时性使用需求,因此决定通过“短租”的方式,将部分结构条件较好、改造利用潜力较大的遗产空间租给这类年轻的创意人群,从而在短时间内盘活场地。

虽然后期政府明确了西煤气厂的设计用途方案,但仍保留了一部分柔性功能地区用于满足多样化的使用需求。在规划方案中,西煤气厂整体打造为阿姆斯特丹的文化艺术公园:场地东侧的绿化带仍然保留其城市开放绿地公园的功能;西侧的煤气厂则被划分为三个具有明确主题的功能片区——艺术中心、巨构小镇、儿童小镇,东侧则预留了一个柔性功能片区(图2)。柔性功能片区包含净化室建筑、机械制造车间、计量室和锅炉房等,这些工业建筑遗产尺度适中、结构完好,餐饮、市、表演秀,会议活动、体育活动等各类业态在建筑遗产保护的前提下均可申请使用。在确定与不确定功能结合的规划设计下,该片区继续维持了较高人气和活力。

图2 阿姆斯特丹西煤气厂规划方案(左)

与柔性片区实景(右)

“用保结合”的工业遗产可持续保护与活化利用

虽然西煤气厂被列为工业遗产名录,但当地政府不拘泥于“以保为主”的单一思路,而是采取了“用保结合”的工业遗产可持续保护与活化利用方式。为实现工业遗产的多样化使用,同时避免工业遗产在使用过程中遭到不可逆的损坏,西煤气厂在建筑内部采用“房中房”的方式,增设脱离于既有建筑的内部独立结构框架,在该框架内建筑可被拆分为多个功能空间进行混合使用,囊括酒吧、餐厅、录音棚、办公空间等(图3),并通过限制使用次数、控制人流量等方式将遗产的保护利用限定在一个可控范围内。

图3 “房中房”内部独立结构框架修建过程(左)

与“房中房”内拆分为多个功能空间(右)

多方主体合作形成工业遗产保护利用的“命运共同体”

在西煤气厂的开发利用组织机制方面,阿姆斯特丹通过联合政府、私人开发商、公益组织以及市民共同进行工业遗产的修复、设计与运营,形成“命运共同体”。

其中,政府部门主要明确西煤气厂保护与活化方案及相关政策,并引导私人开发商进行规划建设;私人开发商则出资进行工业遗产修复改造并获得一定期限的物业使用权;公益组织则重点对项目进行利润的核算,并明确后续物业的租金标准以及建设规模等,使政府和开发商均能够获得一定的收益;市民一方面可以通过个人参与投资从而在后期获得一定的租金收入,同时也可参与到工业遗产设计与改造实践中,提升民众地方认同感和归属感。公私合作的开发组织机制使得西煤气厂能较快获得足够的资金投入,提高保护和开发利用效率,避免因资金问题导致长期废弃闲置。

02

美国·洛厄尔

强调多元性与共享性的工业遗产保护利用

洛厄尔是美国东北部马萨诸塞州的城市,19世纪50年代,洛厄尔拥有美国规模最大、最完整的工业产业链,成为“美国工业革命诞生地”。20世纪20年代随着美国棉纺织工业南移,洛厄尔一度成为“衰败的工业荒漠”,城市人口急剧下降,失业率上升,经济陷入低谷。20世纪70年代,当地政府试图将工业遗产活化利用当作实现城市复兴的策略之一。然而,面对失业的记忆,工业遗产成为大多数人的梦魇,从而被看成城市系统的“负面因素”。同时,作为移民人口众多的城市,由新老移民构成的多元社会群体对工业遗产保护与利用漠不关心。在此背景下,洛厄尔以挖掘工业遗产的共享价值为重点,通过多层次多要素梳理进行工业遗产的整体性保护,同时考虑多元人群体验需求进行工业遗产的场景设计并突出共享参与,实现了工业遗产的有效保护与利用。

多层次多要素梳理实现工业遗产的整体性保护

为尽量实现多元人群的记忆共鸣,洛厄尔强调工业遗产的整体化识别,系统梳理物质及非物质遗产,以保留多维历史信息来源和丰富要素构成。

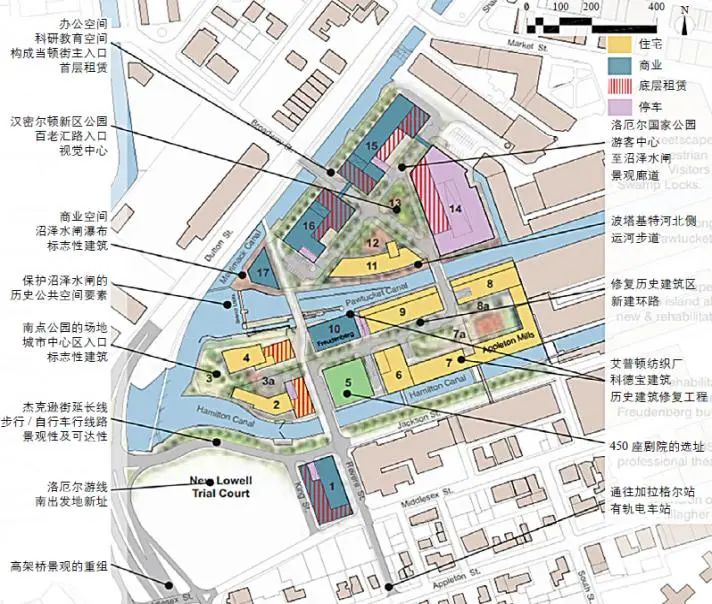

在物质遗产方面,从宏观、中观、微观三个层次进行遗产梳理,例如宏观层面重点保护以运河为骨架的城市传统格局;在中观层面重点保留工业遗产中极具特色的功能组团;在微观层面则对历史建筑及环境要素进行了完整的梳理。其中,历史建筑包括工业建筑、商业建筑、市政公共建筑和住宅四类。历史环境要素包括水坝、水闸、引水渠、动力机械以及工厂的钟楼、吊桥、厂门警卫设施等(图4)。

在非物质遗产方面,由摩根文化中心以及洛厄尔历史中心发起的“洛厄尔的过去和今天”,全面搜集市中心所有工业建筑遗产的历史与演变情况,以及体现当时棉纺织工业发展盛况、移民文化的大量照片及艺术品,为工业遗产保护提供了多视角的材料。

图4 洛厄尔工业遗产资源分布图

资料来源:参考文献[3]

工业遗产场景设计考虑多元人群体验需求

为加强工业遗产与当地群众、外来游客的情感联系,激发文化共鸣,洛厄尔进行了了针对不同受众的工业遗产多维场景设计。

一方面,为了激发当地居民包括移民对洛厄尔的归属感与文化认同感,洛厄尔将大量分散的物质与非物质资源进行整合,塑造独具地方特征的遗产空间。如布特棉纺厂博物馆细致完整地还原了棉纺织工业鼎盛时期的外观及纺织车间,机械的轰鸣令参观者身临其境。布特工人宿舍以真实场景和非物质史料展现了多元文化下的居住空间(图5),“劳动人民:工厂姑娘、移民和劳动者”的主题陈列,使观者能够集中接触到大量遗产信息。

另一方面,为引起外来游客的情感共鸣,洛厄尔将部分工业遗产展示置于全球化图景之中,展示洛厄尔肇始于英国德温特谷部,并在中国大陆、越南及其他地区延续的工业发展脉络。同时,为与不同年龄的受众共享,着重展示不同年代的生活场景,比如通过串联著名作家杰克·凯鲁亚克的相关场所,反映美国战后一代的生活风貌,使人们易于从自身经历中找到相似点,产生文化情感共鸣。

图5 布特棉纺厂博物馆(左)

和布特工人宿舍博物馆(右)

工业遗产空间的共享利用

在工业遗产开发利用与遗产活动中,洛厄尔也充分保证市民的共享参与,由政府、企业与居民共同承担遗产空间的保护成本,共享遗产价值。

洛厄尔近300公顷的公园区及保护区中,由联邦持有的产权部分仅约4公顷。通过合理的开发引导,将遗产空间实现共享混合利用。以市场纺织厂复合体为例,两栋建筑受到火灾破坏后,政府和开发企业将底层的空间改造为游客中心,上层则改造为230套家庭及老年住宅。目前,洛厄尔的棉纺厂等工业遗产建筑超过9成以混合共享方式再利用,除了盈利性质的商业、办公和展览空间外,还包括10%的廉价住宅和政府补贴住宅,以满足低成本住房供给,实现多阶层人群的融合(图6)。

图6 洛厄尔工业遗产共享混合利用平面示意(左)

与市场纺织厂复合体(右)

资料来源:参考文献[3]

03

德国·鲁尔地区

区域公园策略实现工业遗产综合复兴

鲁尔工业区位于德国北威州,是欧洲最大的煤炭和钢铁工业基地之ー。20世纪后期以来,随着传统工业的衰落,鲁尔区大量的工厂减产、倒闭,更引发了高失业率人口流失、环境恶化和社会隔离等一系列问题。如何通过综合性再生策略,实现“工业锈带”的全面复兴,成为了北威州政府面临的紧迫问题。在此背景下,北威州政府启动了持续10年周期的埃姆歇公园计划,旨在通过在埃姆歇河流域内推动多种工业遗产活化项目,促进鲁尔地区实现从“工业锈带”向绿色、现代、富足的大都市区的转型。

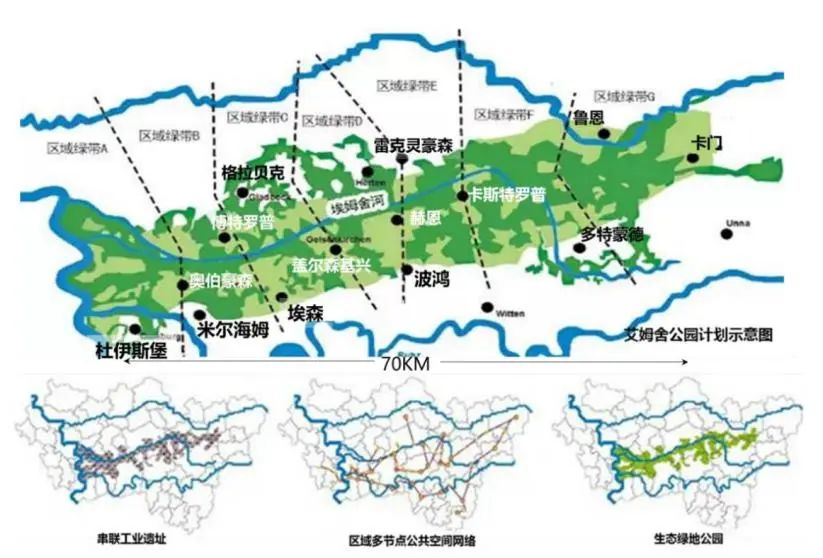

突出“大工业遗产”概念,构建区域层面的工业文化景观网络

不同于大部分地区采取点状工业遗产更新改造模式,埃姆歇公园计划突出“大工业遗产”概念,在区域层面通过自行车道、文化遗产线路的建设,工业遗产活化改造以及河道、绿道的治理,打破了城镇之间由于废弃工厂以及水系流域所形成的空间分隔,构建了一个网络化的“工业文化景观廊道”体系(图7)。

图7 鲁尔地区工业文化景观廊道体系

埃姆歇公园计划沿埃姆歇河两岸延伸70公里,总面积约450平方公里,串联了沿线17个城镇,涉及沿岸人口200万,打造了7条区域绿廊,3000多个特色工业文化节点。该计划以振兴公共空间、改造废弃工业景观为目标,其主体是覆盖整个区域的工业文化景观廊道系统,很多路段是由过去运煤铁道改造而成,将区域内的农田、森林、修复的棕地、工业遗产以及各种地景要素串联起来,并且延伸到景观公园外部,成为“欧洲工业遗产之路”的一部分。线路内部进一步细分为多条特定主题的遗产线路,在沿线大量历史废弃的工厂及其周围地区被改造成景观公园、文化中心以及创新创意空间,地区游客及居民沿途能够体验到鲁尔区工业历史的变迁。

结合不同工业遗产特色,形成多元利用方式

在埃姆歇公园计划实施过程中,各地区具有较大自主性和灵活性。结合工业遗产的特点,各地区通过项目导向的方式,诞生了一批世界知名的工业遗产活化利用典型案例,根据功能差异可以归纳为三种类型。

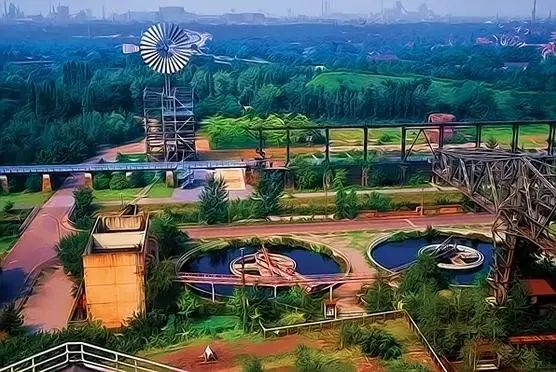

一是景观游憩项目。北杜伊斯堡景观公园是将废弃的工业棕地改造为公共游憩空间的范例,公园前身是一座面积为200多公顷的具有80多年历史的大型钢铁厂,1989年当地政府决定将其改造为一个全新类型的工业景观公园。钢铁厂建筑被完整保护的基础上,景观公园建立了多层步行体系,上方是高架步道系统,下方是改建原有排水系统而形成的水景观层和充满趣味的休闲空间。在功能上,很多游憩、文化设施被置入到工业建筑或构筑物中,包括将燃料坑改造为攀岩场地、储气罐改造成潜水中心、高炉被改造成剧院和电影院等(图8)。

图8 北杜伊斯堡景观公园

二是工业遗产展示项目。埃姆歇公园计划旨在在工业遗产中注入文化展示功能,以便能够让参观者直观了解区域的发展历史。埃森的关税同盟建筑群是遗产展示项目的典型,该建筑群建成于1932年,于1986年关闭后被保留下来,并被当地政府列入到埃姆歇工业改造计划中。改造后的关税同盟工业建筑群转型为文化、设计建筑群以及工业历史展示的中心。园区入驻了两家知名博物馆:鲁尔区博物馆和红点设计博物馆。多种多样的展览、音乐会、戏剧演出以及艺术节等将过去衰落的矿区转变成充满活力的公共场所(图9左)。2001年,该工业建筑群被列入UNESCO世界文化遗产。

三是新型产业项目。例如霍兰德矿区创造性地将工业遗产改造为商业、娱乐设施或办公空间。从19世纪中期到20世纪初,矿区内建设了4座竖井矿。随着采煤产业的衰落,最后的竖井矿于1988年关闭。霍兰德矿此后被加入到埃姆歇公园计划中,当地政府规划改造为生态办公园区。矿区的竖井作为标志性工业景观得到了保护,历史建筑进行了修缮和现代化改造,作为众创办公和商业娱乐空间(图9右)。园区的其他部分则改造为各类办公空间和居住区,其中居住区开发结合当地人口结构,重点新增“适老住宅”,实现与城市发展的充分融合。

图9 埃森的关税同盟工业文化展示建筑群(左)

与霍兰德矿区众创办公空间(右)

04

对广州的启示

2018年,习近平总书记在广州视察时提出“广州要实现老城市新活力,在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”的时代命题。在广州市推进“老城市新活力”的工作进程中,量大面广的存量工业再利用是一项有力抓手。其中,工业遗产作为广州重要的存量工业资源和文化资源,对其进行科学合理活化利用,使“老”工业焕发“新”魅力,是广州实现“老城市新活力”的题中应有之义。结合德国鲁尔地区、荷兰阿姆斯特丹以及美国洛厄尔等地区的经验,广州可在以下方面有所启示:

整体保护凝聚文化活力:注重工业遗产多要素、多层次的整体性保护

广州工业遗产层次多样、类型丰富、分布广泛,例如鱼珠船厂、珠江啤酒厂、广钢遗址等。截至2021年底,广州累计有200余处工业遗产建筑和40余片工业历史风貌区,是城市文化活力的源泉。因此,广州应强调工业遗产要素的整体化识别,系统梳理物质及非物质遗产,保留多维历史信息来源和丰富要素构成。

另一方面,由于广州市的工业遗产主要沿163公里珠江两岸和35公里废弃铁路线分布,因此可重点借鉴德国鲁尔地区,在保护中突出“大工业遗产”概念,通过规划滨江碧道和铁路绿道,串联城市主要公共节点,保护和活化廊道沿线工业遗存。同时策划“工业拾遗”的不同主题文化步径,重拾城市记忆,形成工业文化与城市生活交织的“工业秀带”。

柔性开发激发创新活力:在工业遗产功能策划与开发实施中预留弹性

广州工业遗产数量众多,可结合开发建设时序合理制定实施计划进行渐进式活化利用。在具体实施过程中,可参考荷兰阿姆斯特丹的柔性开发策略,在工业遗产暂未制定活化利用计划或明确其具体功能的过渡期内,开展一系列基于遗产保护、以盘活闲置空间为目标的临时性功能置换或建筑改造,各类创新创意产业业态在满足建筑遗产保护的前提下均可以申请使用工业遗产空间,重点吸引文化艺术、音乐展示、娱乐休闲等创新创意及夜间经济产业,在遗产空置期提高存量空间资源利用效率,同时为广州城市文化创意艺术等活动提供低成本的空间载体,激发城市创新创意活力。

多元利用展示空间活力:工业遗产空间多功能、多人群的共享利用

广州对于工业遗产可不拘泥于“以保为主”的思路,而应“用保结合”实现可持续保护与活化利用。

一方面,可参考德国鲁尔地区经验,结合不同工业遗产特色,形成多元利用方式。例如,对于保存有大量完整工业遗存、建筑形式多样的珠江钢琴厂等地区,可重点活化建筑功能,打造创意产业孵化平台;对于工业建筑形态突出、景观展示价值较高的广钢地区,则可将工业遗产与景观设计相融合,打造城市活力公园。

另一方面,可借鉴美国洛厄尔,通过合理的开发引导,使得工业遗产在改造作为盈利性质的商业、办公和展览空间的同时,要求同步预留一部分空间用于社区活动、文化体育等公共功能,以激发工业遗产的公共空间活力。

协同运营提升社会活力:结合“社区规划师”探索工业遗产协同运营机制

结合广州特色的“社区规划师”制度,从工业遗产规划到实施全流程阶段,探索不同利益主体的合作运营机制。

对于国有产权的工业遗产资源,由政府组织相关规划编制并统筹后期开发运营,合理引导社会资本参与开发建设。对于企业自持的工业遗产资源,在企业自主开发运营过程中,政府应加强对工业遗产开发的政策引导和有效监管。社区规划师则可为公众参与搭建平台,在规划及开发阶段咨询并反馈公众意见和需求,同时深入基层搭建工业遗产工作坊,为公众普及工业遗产保护的相关知识,引导公众积极投身遗产保护活动中。市民可在规划方案编制阶段提出建议,同时也可以亲自参与到工业遗产改造与设计活动中,获得对城市文化的认同感和归属感,进一步在参与工业遗产保护利用过程中提升社会活力。

参考文献:

[1] 孟璠磊,扈亚宁.工业遗产临时性利用开发——以阿姆斯特丹西煤气厂为例[J/OL].国际城市规划:1-11[2022-09-25].

[2] 孟璠磊.荷兰工业遗产保护与再利用概述[J].国际城市规划,2017,32(02):108-113.

[3] 张琪.美国洛厄尔工业遗产价值共享机制的实践探索[J].国际城市规划,2017,32(05):121-128.

[4] 丁新军.“地方性”与城市工业遗产旅游再利用——以美国马萨诸塞州洛厄尔国家历史公园为[J].现代城市研究,2018(07):68-76.

[5] 里志胜,王立新.德国鲁尔区的工业遗产利用方式研究[J].城市建筑,2022,19(02):84-87.

[6] 保罗·拉维茨科(德),孔洞一.德国鲁尔区工业遗产的文化景观阐释——混合型工业文化景观[J].风景园林,2020,27(07):18-29.

[7] 郭浩,马源.工业遗产廊道模式下的江河沿岸工业遗产保护与利用——以广州珠江为例[J].工业建筑,2022,52(05):9-15+76.

|文图提供|

政府规划编制部

|编辑版式|

办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):观察|国际工业遗产活化利用经验及对广州的启示

规划问道

规划问道