小编:2022年,“国匠城-规划师成长学社”第43个专题为“历史文化遗产保护”,分享了历史文化遗产保护相关文献、政策规划案例,等等。今日文章为专题总结,相关PPT稍后放出,敬请期待。如果你想了解与“历史文化遗产保护”相关的更多知识,欢迎加入“国匠城-规划师成长学社”。

历史文化遗产是指具有一定历史意义,与人类生活息息相关,存在历史价值的文物,其主要包括物质文化遗产和非物质文化遗产。2021年3月,自然资源部、国家文物局发布《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》(以下简称《意见》),旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于加强历史文化遗产保护工作,把文物保护管理纳入国土空间规划编制和实施的指示要求。《意见》提出了以下内容:将历史文化遗产空间信息纳入国土空间基础信息平台;对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控;加强历史文化保护类规划的编制和审批管理;严格历史文化保护相关区域的用途管制和规划许可;健全“先考古,后出让”的政策机制;促进历史文化遗产活化利用;加强监督管理。(来源:自然资源部 国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见)

2021年8月,《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》发布,提出把非物质文化遗产保护工作纳入经济社会发展相关规划,纳入考核评价体系。

2022年11月,行业标准《国土空间规划历史文化遗产保护技术指南》(征求意见稿)发布,该文件提供了国土空间规划历史文化遗产保护原则和需要考虑内容的指导,给出了涉及保护名录、历史文化保护线、地域特色分区、遗存本体及环境安全、非物质文化遗产、基础设施保障、地上地下空间统筹、国土空间规划“一张图”等相关方面的信息。其中:

省级国土空间规划中的历史文化遗产保护

涵盖了保护名录、历史文化保护线、地域特色分区、遗存本体及环境安全、非物质文化遗产、基础设施保障、特殊区域等内容。

在省级层面的保护名录,需要系统整理世界遗产、各级文物保护单位、历史文化名城名镇名村、历史文化街区和历史建筑、传统村落、少数民族特色村寨、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、大遗址、地下文物埋藏区、水下文物保护区、水利工程遗产、交通遗产、工业遗产、农业文化遗产、海洋文化遗产、文化景观、革命文物以及社会主义建设不同时期的新中国文化财富、非物质文化遗产等空间需求,重点明确省级保护级别以上的保护对象名录。

省级层面的历史文化保护线,结合市县国土空间总体规划历史文化保护线汇交数据,重点整合大尺度、跨行政区域的历史文化遗产保护线范围,研判提出与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、地下空间、海洋空间相统筹的原则性的空间协调措施。针对历史文化遗产富集区域,提出空间要素整合的指导性要求。

市(县)国土空间总体规划中的历史文化遗产保护

涵盖了保护名录、历史文化保护线、地域特色分区、遗存本体及环境安全、非物质文化遗产、基础设施保障、地上地下空间统筹等内容。

市级层面将统筹划定包括文物保护单位保护范围和建设控制地带、水下文物保护区、地下文物埋藏区、城市紫线等在内的历史文化保护线。对于纳入历史文化遗产保护名录、但暂不具备历史文化保护线划定基础的,加强部门协同,及时落实动态补划。

乡镇国土空间总体规划中的历史文化遗产保护

参照市县国土空间总体规划工作方法,整体保护历史文化遗存本体及其环境。重点从细化落实市县国土空间总体规划确定的历史文化保护线范围及空间形态控制指标和要求、设置正负面管控清单等方面制定相关措施。

详细规划中的历史文化遗产保护

分为城镇开发边界内和城镇开发边界外两部分。城镇开发边界内注重历史文化遗产保护利用,与城市更新、城市设计、社区生活圈等相协调,创造更多具有历史文化特色的空间场所,激发城镇活力,整体提升城区空间品质。城镇开发边界外编制实用性村庄规划时,统筹考虑历史文化遗产保护与乡村振兴。

Part 1

专题相关文献推荐

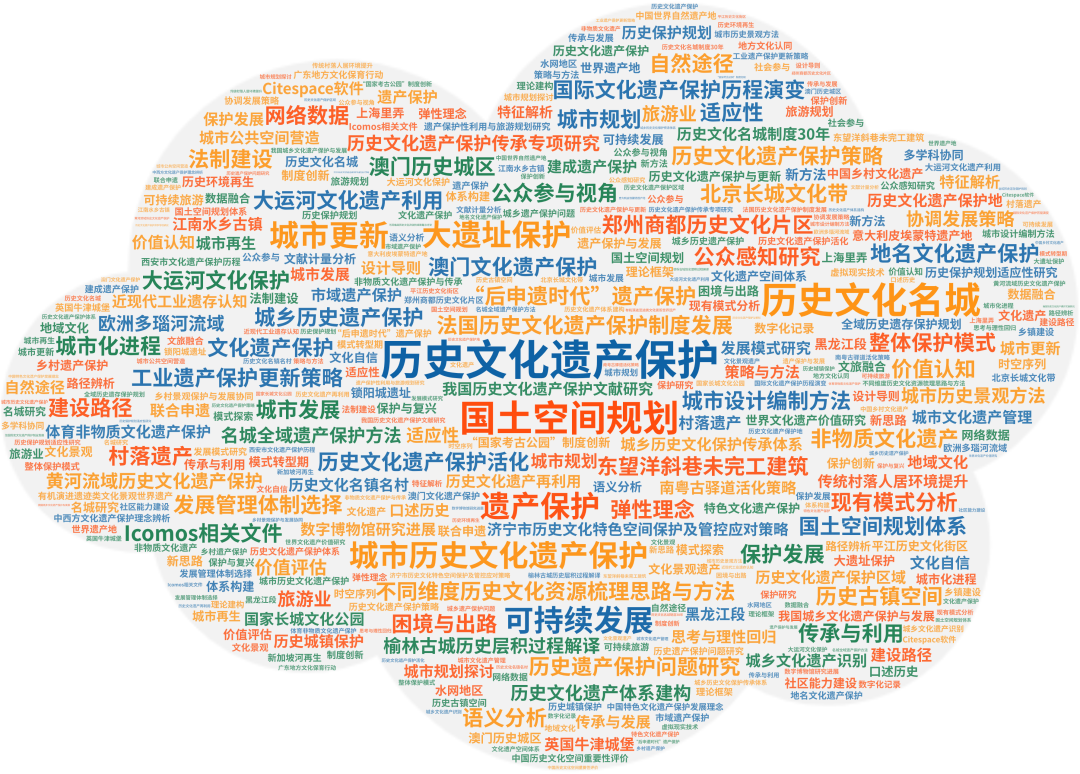

【国匠城-规划师成长学社】收集整理了“历史文化遗产保护”的相关文献,文献关键词“词云图”如下图所示:

点击图片查看大图

这些文献包括“后申遗时代”遗产保护、地名文化遗产保护、不同维度历史文化资源梳理思路与方法、城市更新、历史文化遗产保护活化、城市化进程、历史文化遗产保护策略 、发展管理体制选择、城乡历史遗产保护、城市设计编制方法、大遗址保护、城市发展、自然途径、大运河文化遗产利用、公众感知研究、网络数据语义分析、非物质文化遗产、历史古镇空间、国际文化遗产保护历程演变、国土空间规划体系、历史文化遗产保护传承专项研究、名城全域遗产保护方法、城乡文化遗产识别、我国历史文化遗产保护文献研究、历史文化遗产保护、城市公共空间营造、世界文化遗产价值研究、“国家考古公园”制度创新、文化遗产空间体系、虚拟现实技术、非物质文化遗产保护与传承有机演进遗迹,等等,一共66篇,分享给大家学习使用~

Part 2

学社专题内容更新

1、《北京中轴线文化遗产保护条例》(历史文化遗产保护地方政策:北京中轴线文化遗产保护条例)

《北京中轴线文化遗产保护条例》指出,北京中轴线保护对象按照下列要求实施保护:

(一)对不可移动文物、历史建筑、古树名木,按照文物保护、历史文化名城保护和古树名木保护等相关法律法规予以严格保护;

(二)严格保护遗产区内居中历史道路、广场等公共空间的尺度、平面布局,原则上不得在其范围内兴建永久性建筑物,各类附属设施的体量、形式、色彩应当与北京中轴线的整体风貌相协调;

(三)居中历史道路两侧的建筑界面应当完整、连续,位置和风貌应当保持北京中轴线不同区段历史形成的传统风貌特征;

(四)保持宫城、皇城、内城、外城四重城廓的平面空间结构,采取多种方式展示或者勾勒城址轮廓,强化老城历史格局;保持历史街巷的肌理、尺度和传统风貌;保护和展示依北京中轴线对称分布的城市标志物或者标志性建筑群的历史遗存;

(五)按照规划要求,严格管控建筑高度、建筑体量、建筑色彩、第五立面形式等,保证景观视廊内视线通畅与景观协调,维护平缓开阔的城市空间形态,突出北京中轴线的空间统领地位;

(六)恢复和保护与北京中轴线形成和发展密切相关的历史河湖水系和水文化遗产,保持历史河湖水系的位置、形态、堤岸形式等,合理控制桥、闸等水文化遗产的使用强度;

(七)保护作为北京中轴线重要背景环境的历史文化街区和其他成片传统平房区的历史格局、街巷肌理和传统风貌,推动其有机更新;

(八)对体现北京中轴线遗产价值的非物质文化遗产项目,进行调查和认定,推动其活态传承、融入生产生活、创造性转化与创新性发展;对国家礼仪传统、城市管理传统等进行系统研究、记录和展示;加强北京中轴线保护区域内老字号原址、原貌保护;

(九)北京中轴线保护管理规划规定的其他管理要求。

2、陕西省系列保护规划(陕西省历史遗产保护系列规划推荐)

《陕西省文物局2022年工作要点》中指出,陕西省将落实《陕西省“十四五”文物事业发展规划》以及分领域专项规划,统筹考虑其他相关规划,聚焦重点项目重大政策,聚焦发展需求改革创新,对标创建一流目标,突出文物工作全局性、系统性、协调性、创新性和操作性,形成文物事业高质量发展的新格局。近期,陕西省文物局公布了系列规划。相关规划包括:

《黄河文物保护利用规划》提出,到2050年,黄河文物保护利用对传承弘扬黄河文化、促进黄河流域高质量发展的积极作用充分彰显;黄河文化全面走出国门,走向世界,成为国际知名的文明标识,在国际合作与竞争中的文化引领作用得到充分彰显,黄河文明的重大成就成为人类命运共同体理念的重要支撑。

《陕西省长城保护总体规划 (2021—2035年)》的规划目标为:通过对陕西省长城保护工作的科学规划,落实《长城保护条例》“整体保护、分段管理”的规定,推进长城保护计划的实施,促进区域社会、经济与长城保护的优良互动,逐步构建“政府主导、社会参与、惠及民生”的长城保护体系。进一步落实政府责任,加大保护力度,促进社会参与,弘扬长城精神,将陕西长城真实、完整地延续给后人,使陕西长城成为全国长城保护展示的优秀范例。

《顺陵文物保护规划(2021—2035年)》总目标:以陵园基本格局和历史环境风貌保护为基础,石刻保护为核心,完善基础设施建设,强化日常保护与管理制度建设,将顺陵保护建设成为集文物保护、科学研究、旅游观光为一体的多层次、多功能、多效用的综合性文物遗址保护展示区。

规划具体目标

-

明确保护对象、划定保护范围,科学进行分区、分类,制定相应的保护管理规定与措施。

-

制定和完善文物保护设施、展示设施、管理设施和基础设施规划,为文物保护和旅游业发展创造良好基本条件。

-

制定严格的景观风貌控制措施,确保陵园整体环境安全。

-

制定环境控制规划,营造良好的生态和景观环境,实现可持续发展。

-

控制村庄发展方向,妥善处理遗址保护与当地经济社会发展的关系。

《石峁遗址保护规划(2016—2030年)》内容包括:

-

确定石峁遗址遗存构成;

-

针对石峁遗址内涵制定价值评估;

-

针对石峁遗址本体和环境的保存现状、保护管理现状、展示利用现状等进行评估,分析主要存在问题和破坏因素;

-

科学划定保护区划,制定具有针对性的保护管理规定;

-

编制石峁遗址保护措施、环境整治、展示利用、保护管理等分项规划;

-

合理统筹规划分期、实施重点与投资估算,提出实施支撑体系。

《耀州窑遗址保护总体规划(2021—2035年)》总体目标:通过有效的保护与管理措施,实现耀州窑遗址的长久保存和展示利用,实现耀州窑瓷器烧造工艺的传承与古代陶瓷文化的弘扬,实现古今延续的产业业态的科学继承与持久活力,实现大遗址保护与民生发展的互惠双赢。

《玉华宫遗址保护规划(2021—2035年)》包括文物概况、价值评估、综合现状评估、规划框架、保护区划、保护措施、环境规划、展示规划、管理规划、考古规划、规划经费估算等主要内容。

3、其他规划案例(文物保护规划案例推荐)

《全国重点文物保护单位古椰贝丘遗址保护规划(2020—2035年)》提出规划目标:

(1)真实、完整地保存并延续遗址的历史文化信息和价值,在本体保护方面取得显著成效,同时实现遗址生态环境保护和整治的目标;统筹协调土地资源、农业生产、乡村建设和文化遗产的关系,谋求各方目标的协调一致。

(2)全面、深刻揭示并发挥遗址的历史文化价值,融入并推动高明区的文化发展和社会综合发展。

(3)保护遗址所在区域的自然生态环境,构建宣传教育平台,大力宣传遗址的历史文化底蕴与价值,增强周边民众的历史自豪感,使古椰贝丘遗址成为该地区重要的历史文化教育基地。

(4)配合遗址公园的建设使遗址得到合理保护和利用,增加广大民众的日常活动场所,丰富周边民众的精神文化生活。

(5)完成现有考古资料的系统整理,制定遗址的长期考古研究计划,推进遗址的保护研究工作。

功能定位:贝丘遗址展示基地、遗址公园游览区,集遗址展示利用、文化传播、科学研究、教育学习、休闲功能于一体的文化游览区。

《化州市文物古迹保护专项规划》的规划目标:以保护化州市全部文物古迹为核心,整体保护所有城乡文化遗产,正确处理文物保护和城市发展建设的关系,达到保护文物遗存、弘扬传统文化、展现文化特色、实现城乡文化遗产永续发展的目的,把化州市建设成为粤西知名的文化遗产圣地、文化旅游目的地。

规划策略:

(1)研究明确文物古迹所在片区在相关城乡规划中的定位,实现文物保护在空间形态、土地利用等方面与城乡规划的充分衔接。

(2)研究明确文物古迹所在地段的历史沿革和环境、景观演变,探索历史景观结构,有助于研究确定保护规划结构。

(3)对文物古迹的保护范围和建设控制地带进行研究和划定,同时充分衔接传统村落保护界线及其它保护界线。

(4)以文物古迹的各项评估为导向、以保护规划目标为指引,制定技术层面、管理层面的各项保护措施。

《北京世界文化遗产保护管理状况报告(2018年-2020年)》

《北京世界文化遗产保护管理状况报告(2018年-2020年)》从基本情况、保护管理状况、开启新征程三方面对近三年北京7处世界文化遗产保护管理状况进行了评估分析和工作展望。

这是自我国1985年成为《保护世界文化和自然遗产公约》缔约国以来,北京首次也是全国各省市首个面向社会发布的世界遗产保护管理状况报告。(一图读懂:北京世界文化遗产保护管理状况报告(2018年-2020年))

相关内容请大家至知识星球查看,知识星球APP可在各大应用商店下载,知识星球网页版本在:zsxq.com。相关PPT整理后稍后放出。

近期专题总结PPT推荐:

3.1k+帖子 1680+文件 140+专题

5100+ 规划师已加入

原文始发于微信公众号(国匠城):专题总结:历史文化遗产保护——相关文献、政策标准,陕西省历史遗产保护系列规划,文物古迹保护、遗址保护规划案例推荐

规划问道

规划问道