古树名木

北京是世界上古树最多的现代化城市,仅北京城近郊区就存有300年以上树龄的古树3804株,百年以上的古树19723株。古树作为活的文物,历史的见证,将自然景观和人文景观巧妙地融为一体,以顽强的生命传递着古老的信息。研究北京古树的历史,对于研究古都的文明发展史、城市建设史及政治兴衰史有着很重要的作用。

北京是一座历史文化名城

古树名木是老城的

自然文脉和历史路标

承载了无数老北京的乡愁

这些珍贵的树木分布在城乡各处

树冠相交,亭亭如盖

饱经岁月风霜洗礼

见证古都历史沿革

成为了城市的“活文物”

图/北京晚报

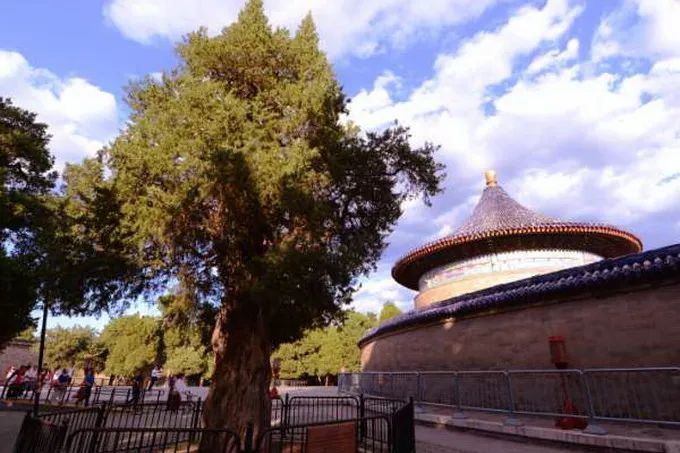

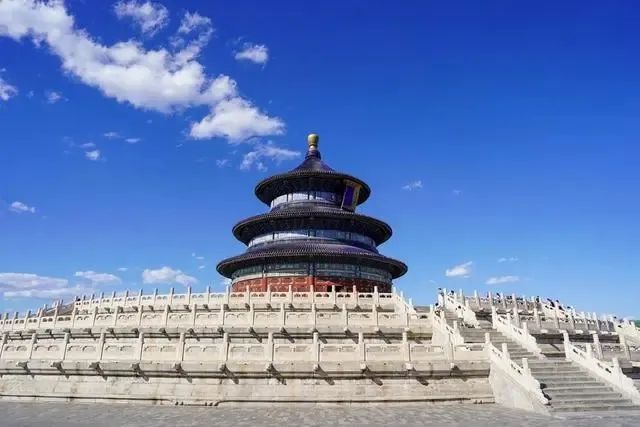

柏树常青长寿,其木质芳香,经久不朽,故为吉祥昌瑞之树。古代帝王因此喜欢把柏树种植在皇家坛庙、皇家园林以及帝王陵寝等处,以示“江山永固,万代千秋”之意。另外柏树成林也符合《周礼》中“苍碧环天”的意境。

图/新华社记者 陈晔华 摄

天坛是祭天的地方,更是广植柏树。“名园易建,古木难求”,天坛的古柏群和长城、故宫一样,也是十分珍贵的“国之瑰宝”。当漫步在丹陛桥上,眺望两边的古柏林海时,顿感庄严肃穆,气象万千。

图/微天坛

天坛公园内的“九龙柏”位于回音壁外西北侧,是明永乐十八年(1420年)所植,至今已六百多年。它的奇特之处在于躯干上布满了突出的干纹,这些干纹从上往下缠绕开来,像数条巨龙绞身盘绕,所以得名“九龙柏”。明清两朝,皇帝们到圜丘祭天时,正巧要路过此柏,因此称此柏为“九龙迎圣”。

“九龙柏”在世界范围内也极为罕见,可谓“世界奇柏”。它之所以长成这样,据林业学家分析,可能是因表皮细胞分裂不均所造成的。

图/人民网 董兆瑞 摄

地址:北京市东城区天坛东里甲1号

图/北京晚报

图/北京市园林绿化局

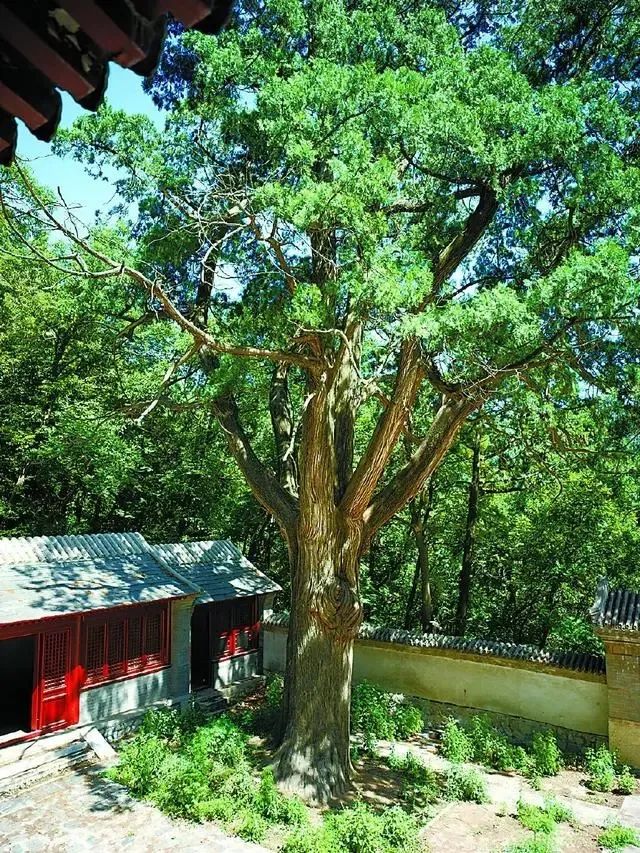

这棵拔地参天的柏树王位于上方山回龙峰下、海拔500米的吕祖阁院内。古柏的树腰需四人合抱,6个古枝杈撑起的树冠遮掩了吕祖阁大半个院落。

这颗参天的古柏,雄伟苍劲,巍峨挺拔,给上方山增添了许多灵气。如今,这棵“柏树王”历经千年风雨,已经成为当地的一道地标风景。

地址:北京市房山区韩村河镇圣水峪村东

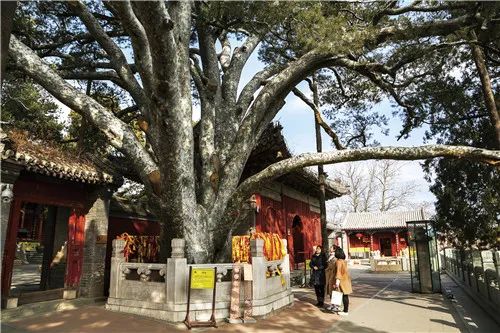

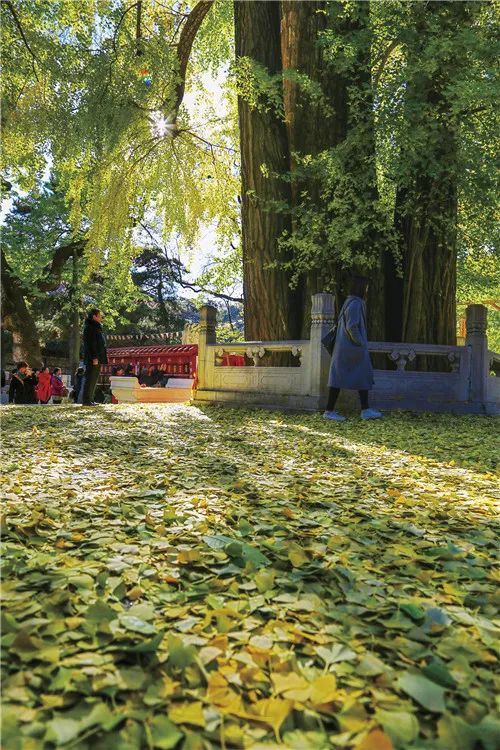

潭柘寺的“帝王银杏”,树龄约1300年,树高24米,平均冠幅18米,须六、七人合抱,至今生机勃勃。帝王树准确的种植年代已经无从考证,但它无疑已经成为潭柘寺历史的象征,皇家寺院的标志。

图/北京市园林绿化局

传说在清朝,每遇帝王去世,这棵银杏就会有一支树杈折断。到新皇帝继位登基时,又会从根部长出一枝新干来,并逐渐与老干合为一体。乾隆皇帝得知此事后,亲自到潭柘寺,御口亲封此树为“帝王树”。

现在我们知道,银杏树根部滋生出小干,属于它的生长特性,不过这是迄今为止,皇帝对树木御封的最高封号。

作为京城银杏的最佳观赏地之一,让我们一起期待一下帝王银杏满树金黄的美景吧!

地址:北京市门头沟区潭柘寺镇

在北海公园团城,高大巍峨的“白袍将军”和苍翠挺拔的“遮荫侯”可谓是“明星树”。人们在北海前门的大街上,远远就可以看到“白袍将军”的雄姿,这棵白皮松高大挺拔、通体雪白,就像一位威武的将军守卫在承光殿前,因此乾隆皇帝封这棵古松为“白袍将军”,并为它赋诗一首。

图/北京市园林绿化局

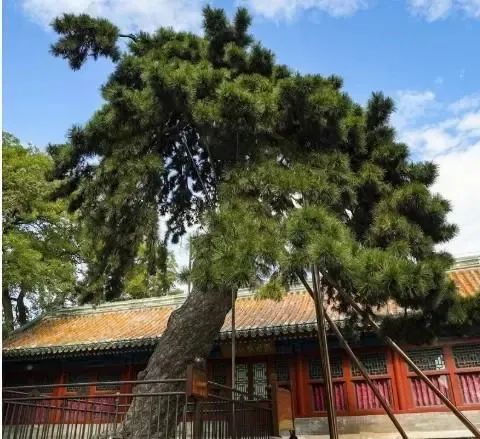

遮荫侯是一棵油松,巨冠如伞,位于团城承光殿的东侧。因其树干苍劲挺拔,枝叶苍翠繁茂,树冠像一把巨伞,乾隆皇帝非常喜欢在夏天的时候命人摆龙案于此树下,赋诗作画,欣赏风景,并册封了这棵树为遮荫侯。

图/北京北海公园

地址:北京市西城区文津街1号

图/北京市园林绿化局

在戒台寺,有一条奇松大道,九龙松、抱塔松、卧龙松、自在松、活动松“五大奇松”依次排就,排名第一的九龙松树高18米多,胸径2米有余,遮荫面积500多平方米。

此树一干分九股,伸向蓝天,树干上鳞甲斑驳,霜皮半脱,宛如九龙腾舞,状欲飞天。

如今,这棵“九龙神松”愈老弥健,生机盎然。九条神龙守护着戒台寺,也给戒台寺带来神秘色彩。在明清两代,有很多文人墨客为它吟诗赋词,《帝京景物略》中就摘录有关于它的诗句:“宝树依晴峰,婆娑月影重。叶深藏鹳鹤,枝老作遒龙……”

地址:北京市门头沟区永定镇马鞍山(近108国道)

内容来源:文旅北京

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

《首都功能核心区传统地名保护名录 (街巷胡同第二批)》公示

北京中轴线遗产“全景图”公开

周楠森:让我们期待下一届“名城保护·大家谈”

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):这些古树,是北京的“活文物”

规划问道

规划问道