全球疫情影响背景下,许多城市将街道封闭,转变为向所有人开放的公共空间,减少了噪音、空气等环境污染,促进了商业蓬勃发展,引发了关于优化街道空间和交通出行的重新思考,战术城市主义(Tactical Urbanism)、多功能街道和超级街区等非常规概念被提出,倡导将更多街道空间分配给城市绿化、行人或自行车,鼓励步行社区,改善健康和城市宜居性。

随着全球碳中和目标的推进,“无车社区”通过改善城市肌理,在一定区域内设置不依赖机动车的城市街区,可减少交通碳排放,同时实现更宜居、更具韧性和更可持续的社区转型,正成为当下的热门趋势。

自1996年开始,被称为欧洲环境保护主义之都的德国弗莱堡市在沃邦区建立了第一个“无车社区”。但在世界范围,汽车在此后二十多年的时间里仍然继续保持着对街道空间的统治。

受新冠肺炎疫情影响,空间和污染的问题被提到政治议程的首位。纽约、巴黎、米兰和洛杉矶等越来越多的城市将“战术城市主义”作为疫情期间的快速部署解决方案,通过短期、低成本和小规模的干预,改善社区和城市聚集场所,以创造更多的公共空间。如纽约的开放街道计划在早8点至晚8点间将街道封闭,限制车辆交通,并与开放餐厅(允许餐厅使用毗邻的人行道和路边道路空间进行户外用餐)等项目结合,使居民享受社区活动。

纽约open streets项目

图片来源:纽约交通部

在封锁期内,人们体验到了没有汽车、空气清洁的城市生活,但计划的临时性导致街道不公平且不安全,公众开始呼吁永久性的无车空间。街道空间的车权封锁逐步从一种临时的管制手段向长期的规划手段发展,“无车社区”的理念再次走入规划视野。

巴塞罗那发布《城市绿化十年规划》,计划耗资3600万欧元对巴塞罗那扩展区1/3的街道开展无车化改造,最大限度释放街道空间,打造“超级街区”(Superblocks)。超级街区最初在巴塞罗那交通规划(2013-2018)提出,将9个城市街区组合封闭,在其中引入自行车道、游戏区和绿地空间,同时取消大多数停车位,减少汽车在街区内部的使用。

超级街区一般是由9个(3×3)城市街区组成,同时包括内街与外街。由4个(2×2)块组成的“迷你街区”被认为是启动城市转型的一种破坏性较小的策略。

图片来源:Eggimann, S. The potential of implementing superblocks for multifunctional street use in cities. Nat Sustain 5, 406–414 (2022)

1.重构城市空间肌理

以超级街区为基本单元对城市空间肌理进行重新组织和梳理,全市共规划约500个超级街区,将120个街区道路交叉口转换为小型市民广场,活化利用道路十字交叉口,同时将60%的道路空间转换为市民公共活动空间。

巴塞罗那“超级街区”十字交叉口改造为公共空间

图片来源:《巴塞罗那城市绿化十年规划》

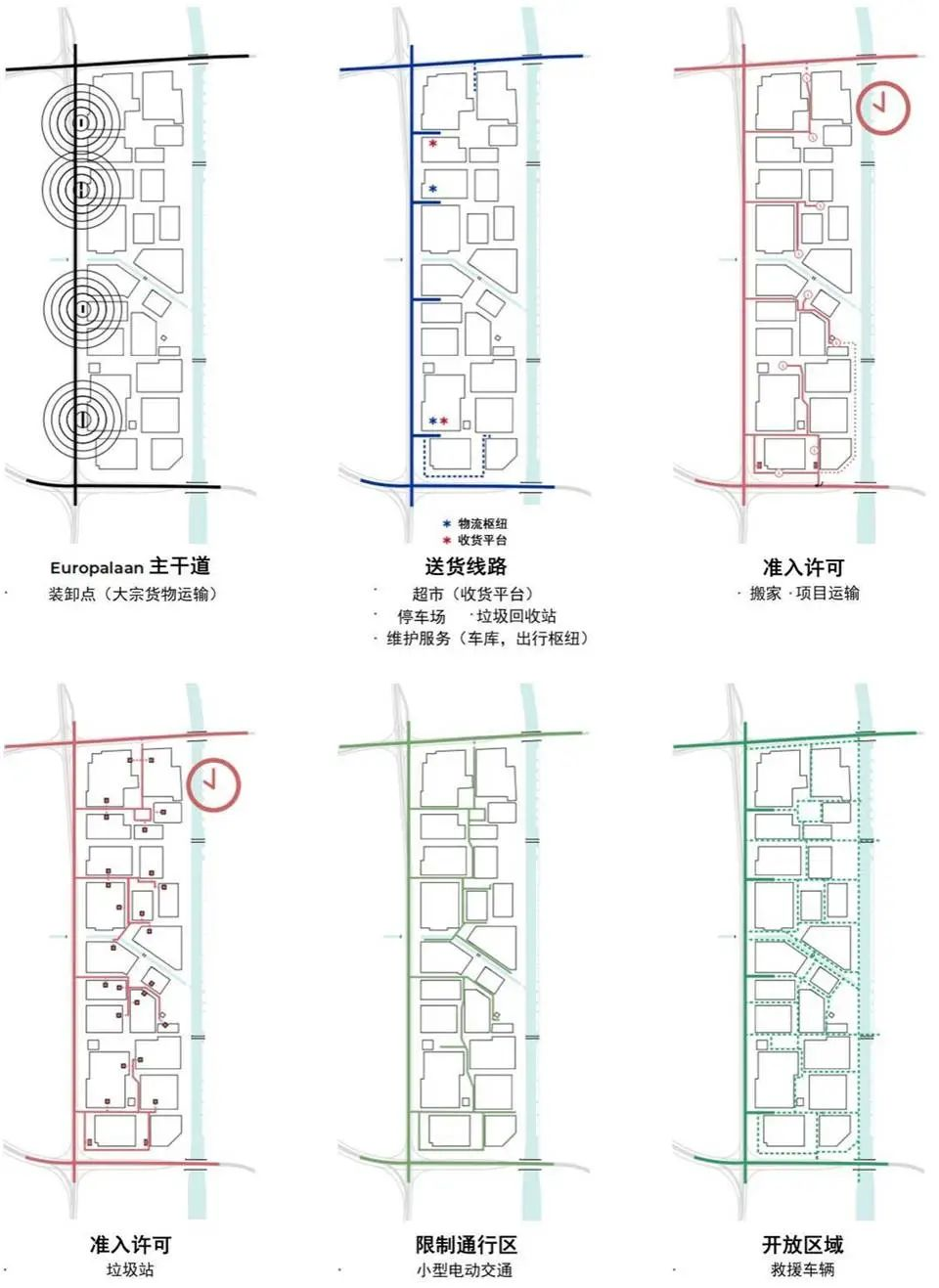

2.优化超级街区内外衔接

注重人流、物流的等级分层和内外衔接。在人流上,外部道路服务于城市公共交通,承载主要的城市交通流量,内部道路则转换为市民的公共活动空间。在物流上,大宗货物通过集中货物集散点进行转运,内部的货物疏散则采取小型电动汽车实现。

巴塞罗那Poblenou超级街区实景

图片来源:www.barcelona.cat

巴塞罗那圣家堂超级街区实景

图片来源:www.barcelona.cat

荷兰乌特勒支Merwede社区规划则是运用类似“完整社区”的理念,通过人性化尺度的城市设计,保证目的地距离可达,慢行过程安全舒适,使步行或骑行成为主动出行的选择,使现代城市生活达到“无车化”。

Merwede社区规划效果图

图片来源:乌特勒支信息网(DUIC)

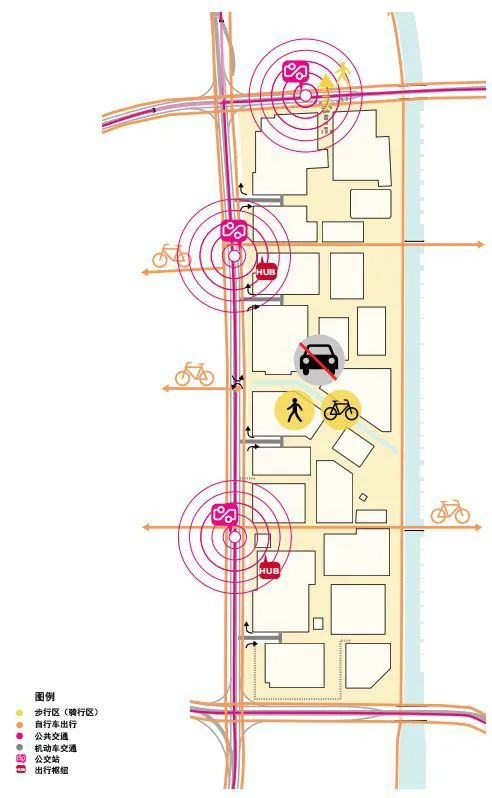

1.分层组织、人性便捷的交通系统规划

通过理性演算,形成网格尺寸为50-100 米的人行道网络和400米的自行车道网络,在运河上新建人行天桥和自行车天桥,打造慢行交通区域。在城市主干道中间设置独立的铁路轨道和停靠站点,并链接各个主要目的地,建设出行枢纽促进共享出行,停车和配送设施靠近主干道,可直接驶入地下车库,实现机动车设施和人行道、自行车道分开,住宅区地面不对机动车辆开放。

Merwede社区的交通系统规划

图片来源:Merwede都市计划

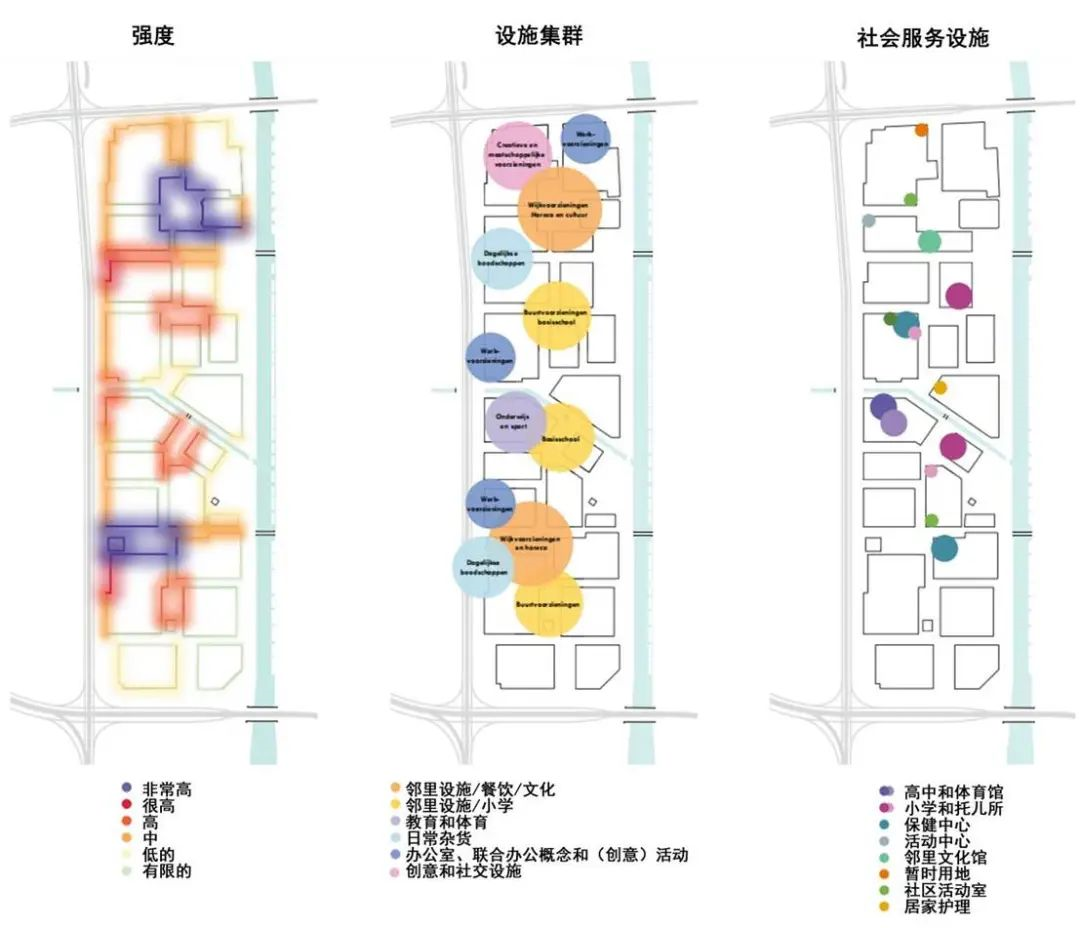

2.功能混合、紧凑高效的城市空间组织

Merwede的居住密度是所在城市乌得勒支常态的3.5-7倍,紧凑而组织良好的城市肌理使Merwede成为一个通达的慢行城市。Merwede复兴了荷兰去中心化的城市空间规划传统,所有必要的生活设施和公共服务都可以通过步行或骑自行车获得。社区周边主干道和运河沿线的设施区面向整个乌得勒支, Merwede内部区域主要为Merwede的居民提供服务,约15%的建筑面积用于社会服务设施和其他设施。

Merwede社区的公共设施规划

图片来源:Merwede都市计划

广州正积极落实国家碳达峰碳中和战略目标,可因地制宜汲取“无车社区”规划理念,围绕交通出行方式和公共空间营造,探索适应广州实情的社区可持续转型和交通减排策略。

1.在历史城区试点探索无车化改造

建议广州考虑借鉴巴塞罗那的“超级街区”规划理念,在历史城区基于道路窄、密度高的街区,构建“无车社区”打造“零碳出行区”示范。无车化改造释放的大量街道空间可改造为市民活动的开放空间,并结合街道上的历史建筑进行一体化活化利用,进一步营造街区活力,实现“老城市、新活力”。

2.以“无车社区”理念打造零碳示范区

新建城区有条件在规划建设初期即融入面向“近零碳”目标的“无车社区”理念,借鉴荷兰Merwede “无车社区”的规划理念进行一体化的交通与空间组织,在一定科学合理的范围内设置没有机动车的道路或是限制机动车的道路设计,使用步行或骑行横穿内部,根据居民的日常生活需要,在步行或骑行可达范围内设置充分可达的生活设施服务,并通过出行枢纽提供对外的公共交通连接。

3.“小设计大师做”促进无车空间设计和活力再生

广州正通过“小设计、大师做”将大师引入与市民密切相关的口袋公园、地铁出入口、公厕等设施设计中。可考虑将“小设计、大师做”扩展到街道空间改造,引入品质化、精细化的设计手法和“绣花”功夫的商户空间治理。在人行尺度的街道设计导向下,需要重构街道空间与商铺的组织关系,如道路十字口改造为公共空间、户外用餐区设计等。

4.强化与无车社区相适应的交通管理策略

建设无车社区需采用更加公交化、共享化、智慧化的交通管理方式,以适应限制机动车的交通流组织。一是加大步行区与城市其他区域的公共交通运力与频次,支撑社区人员出行需求;二是加强智慧化的停车管理和交通信息服务,如通过大数据平台信息提升社区交通管理精度和服务质量;三是高密度投放共享化的出租车和自行车,并优化管理共享单车停车空间;四是完善步行、骑行与公交交通的接驳,提升换乘出行体验,变“行得了”为“行得好”。

|文图提供|

低碳生态规划研究中心

原文始发于微信公众号(广州市规划院):观察|解读“无车社区”规划案例及对我们的启示

规划问道

规划问道