北京非遗说丨传统技艺

早在先秦时期,北京就已建立独立的手工艺生产作坊。此外,宫廷手工艺术以及各地各民族风俗、技艺的融合等深刻影响着北京民舍坊间的民间手工技艺,这些传统手工技艺凝聚着历代匠人们的聪明智慧及卓越的艺术创造力,取得了非凡的艺术成就。

gē

鸽

shào

哨

非遗说

入选时间:2014年,北京鸽哨制作技艺被列入北京市级非物质文化遗产代表性项目名录。

特点:北京鸽哨外形精致,更追求定音准确,哨声和谐。集体放飞时,则有如乐队,还要求高音、低音、不同音色的鸽哨尽量齐备,具有轻重巨细的交响变化。

“豆汁焦圈钟鼓楼,蓝天白云鸽子哨”

每个地方都有属于自己的声音

在很多老北京人心里

鸽哨的声音就是北京的声音

当四合院的上空一群鸽子飞过

便会响起一阵“央央琅琅”的鸽哨声

这是老北京电影中常出现的镜头

相信也是很多北京人的童年回忆

今天我们一起来了解下

那回荡在四合院上空清脆的鸽哨

01

— 起源 —

鸽哨最早见于北宋时期,《宋史》载西夏军队曾用鸽哨作为发兵围攻的信号。南宋时已有人专门从事鸽哨的生产和贩卖了。鸽哨南北方都有,发展到清代后期,北京鸽哨的品种之多、制作之精、音响之美,在全国首屈一指。

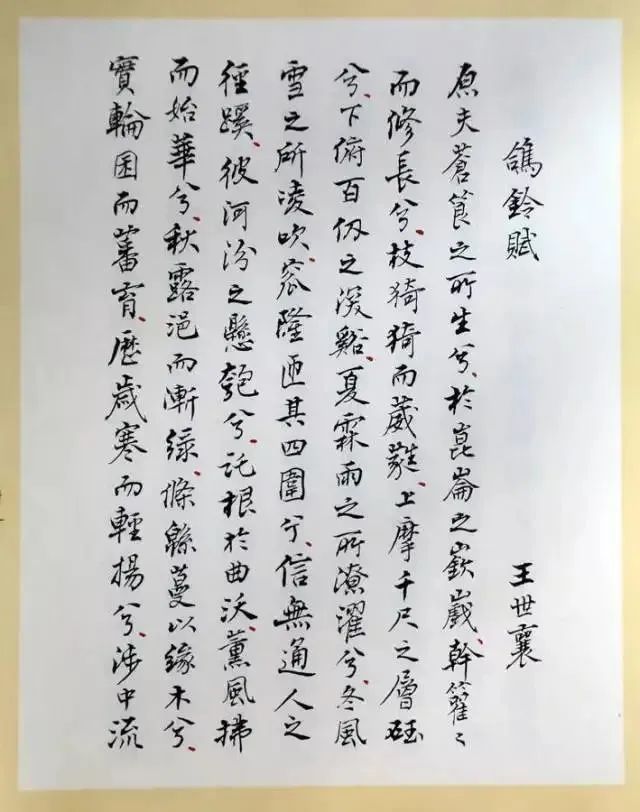

王世襄的《鸽铃赋》

八旗子弟“爱玩儿”那是出了名的,花鸟鱼虫都能玩儿出点门道,玩鸽子也不例外。有需求就有市场,民间的能工巧匠投其所好,逐渐出现了专门做鸽哨的手艺人。最终形成了清代制作鸽哨的“老四家”,即惠、永(老永)、兴、鸣。

人们无法考据他们的具体姓名,只知道“惠”字哨清越幽婉;“永”字哨气壮声宏;“兴”字哨高亢爽利;“鸣”字哨悠扬洪亮。到民国时期又出现了永(小永)、祥、文、鸿“小四家”。各家都在哨底刻字作为标志,就像商标一样,那是品质的保证。

02

— 鸽哨的讲究 —

鸽哨能形成一种文化,自然有它的门道。选材制作,捆绑安装都有它的讲究。

鸽哨的主要材料是葫芦和竹,除此之外,晒干的橘子壳、核桃壳、银杏果壳等也可使用。制作前,竹筒、葫芦都被刮削得又薄又匀,透光明亮,触手如鸡蛋壳般。哨口选用竹子,切割打磨成薄片,大小与葫芦、竹筒的切口相当。

发音口在薄片上斜着刻出,其尺寸大小,边缘弧度关乎定音。要一边试音一边修饰,之后再黏合上漆。

做好的鸽哨要安到鸽子尾部上也有讲究,既要牢固,又不能影响鸽子飞行。鸽哨的佩系方法十分简单,鸽子的尾翎一般有12根,在正中四根距臀尖约一厘米半处,用针引线,平穿而过,然后打结系牢。线宜用优质棉纱,或鲜艳的五色丝线。用丝线时必须多打结扣,以免滑脱。以上是为佩系鸽哨做准备,北京称之为“缝哨尾子”。

佩系时,哨口朝前,将哨鼻插入四根尾翎正中缝隙中。这时哨鼻上的小孔恰好在尾翎之下露出,用长约五厘米的铅丝穿过小孔,弯成圆圈,两端交搭,以防张开。

鸽哨配系方法

为了动听,鸽子往往携带很多个鸽哨组成的一组鸽哨。北京鸽哨,根据造型可分为四大类:

葫芦类

是以圆形为主体的鸽哨。它或呈球状或扁状,圆形旁辅以苇管或竹管做的小哨,根据大小,可分为“大葫芦”“中葫芦”“小葫芦”。

联筒类

用管状哨连接成行的鸽哨。其中,用细管连接成行叫“联”,用粗管连接成行叫“筒”。根据哨数多少,“联”分为三联、四联、五联,“筒”分为二筒、三筒、四筒。

星排类

以托板为底座的鸽哨。小哨或长或圆,均排列在托板上。花瓣列七哨的称“梅花七星”;长方形托板上分三行列九哨的称为“三排”。

星眼类

是扁圆形哨与管状哨相结合的鸽哨。把扁圆形哨置于中央,在它的前后左右安插管形直哨,依哨数多少,命名为“七星”、“九星”、“十一眼”、“十三眼”直至“三十五眼”。

03

— 名人与鸽哨 —

宋庆龄先生爱鸽子,她日常使用的物品中很多都装饰有鸽子图案。据“永”字号鸽哨第四代传人北京市级非物质遗产项目北京鸽哨制作技艺代表性传承人何永江回忆,他的师父曾经带着他去给宋庆龄先生做鸽哨,宋先生最爱的就是七星鸽哨。

京剧大师梅兰芳与鸽子的故事更是为人所熟知。原本梅兰芳的眼睛总是迎风流泪,还曾为表演时眼珠转动不灵活而担忧。后来却因为养鸽子、看鸽子,眼睛也不由自主地跟着转动,把眼睛治好了。

而要说为鸽哨著书立说的人,那就不能不提到北京的大玩家王世襄先生了。王先生一生酷爱养鸽子,对鸽哨更是情有独钟。他经过认真搜集,把难登大雅之堂的鸽哨作为专门的一种民间收藏来深刻研究,用文字把毕生的心得和见闻记述了下来,创作出了名作《北京鸽哨》。他在前言中称鸽哨是北京的情趣,不知多少次把人们从梦中唤醒,不知多少次把人们的目光引向遥空,又不知多少次给大人和儿童带来了喜悦。

如今,部分制哨名家的技艺得到传承,传承人们对鸽哨的材质、造型做出了诸多改良创新,如传承人张宝桐创作出的新型“二筒”哨、传承人何永江用菱角等果壳制作的一系列收藏类鸽哨等,广受鸽哨玩家们的喜爱和肯定。

传承人张宝桐创作出的新型“二筒”哨

“谁借风铃响,朝夕声不休”

如今在高楼林立的北京城里

已很少能听到鸽哨的声音了

然而,仍有人依然在坚守、延续着这门技艺

内容来源:本文内容根据北京文化艺术传承发展中心、首都之窗综合整理。

(图片来源于网络,仅作文化交流,如有侵权请联系删除)

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

京城古迹丨千年大觉,碑石悠悠

寻迹宣南文化

中轴线申遗文本完成修订!一批重点文物完成腾退

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京非遗说 | 北京鸽哨制作技艺:蓝天下的北京声音

规划问道

规划问道