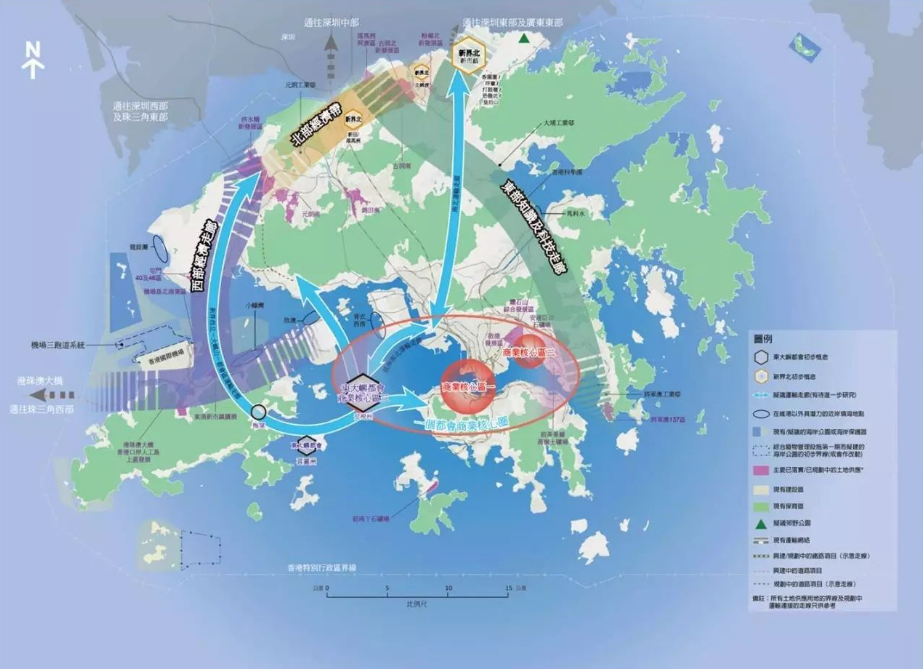

目前香港既要解决维港都会区人口密度过大、职住分布不平衡的问题,也要培养新的发展动能,打造新的发展引擎。在多重发展目标下,北部都会区如何进一步明确自身定位和战略选择是特别重要的问题,即:北部都会区是对香港现有产业、人口等存量资源的转移和重组,还是重点引入增量发展资源、着重培育新的发展动能?

任何一个新区的开发都需要解决三个基本前提问题:钱从哪里来?地从哪里来?人从哪里来?北部都会区作为一个待开发的新区,需要回答:(1)只依靠政府财政投资能否支撑北部都会区的大规模开发?是否需要探索出新的融资模式?(2)目前香港土地征收有一套严格的规范和程序,能否适应北部都会区的开发需求?是否需要有所突破变革?(3)香港社会已经进入老龄化阶段,都会区的人口除了本地迁移外,是否需要大量引进海外和内地人才?引人政策是否需要改变?总之,内地过去40年的快速城市化过程中形成的一套有中国特色的招商引资和新城新区开发模式,能否在北部都会区开发被借鉴和应用?

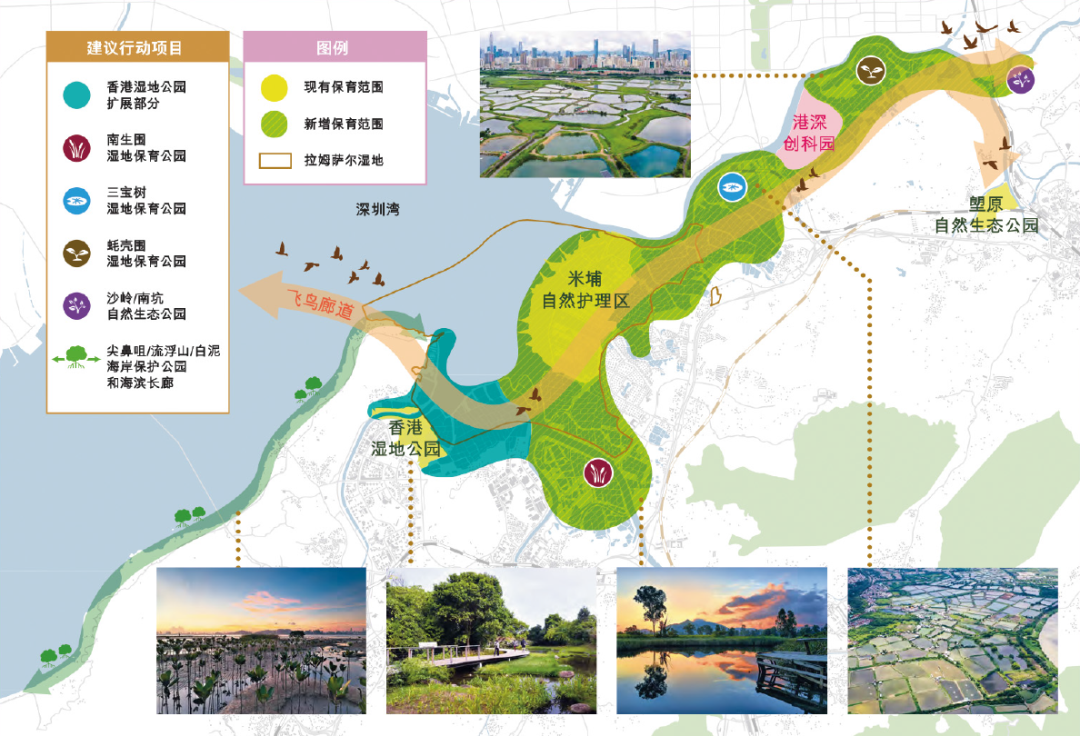

《深圳市国土空间总体总体规划(2021-2035年)》公示稿(下简称《深圳2035总规》)确定了深圳市域“四带、八片、多廊”的生态保护格局,与大湾区“一屏一带”的生态体系紧密联系。前不久,深圳又通过了公园城市建设三年行动计划,将构建了“一脊一带二十廊”的全域公园城市生态体系。。主要沿贯穿深圳东西的山脊翠脉(“一脊”)打造主干游憩步道,以山林步道和郊野径为主,全长约300公里;沿滨水活力蓝带(“一带”)打造骑行道,连通滨水海岸空间,以绿道和海滨栈道为主,全长约200公里。“二十廊”是通过河流廊道、山林廊道的网络连通,实现山海蓝绿空间全域可达的游憩网络。

未来深圳与香港在生态空间保护有很多深入合作的空间,包括共同打造大鹏湾/印洲塘生态游憩圈、加强深圳河两岸生态廊道、国际性候鸟栖息地和迁徙廊道的保护等;共同建设深圳福田红树林-香港米埔湿地公园,携手打造梧桐山-红花岭-八仙岭等跨界生态走廊。香港已经是公园城市建设的国际范例,未来深圳应与香港携手,共建世界级的公园城市典范。

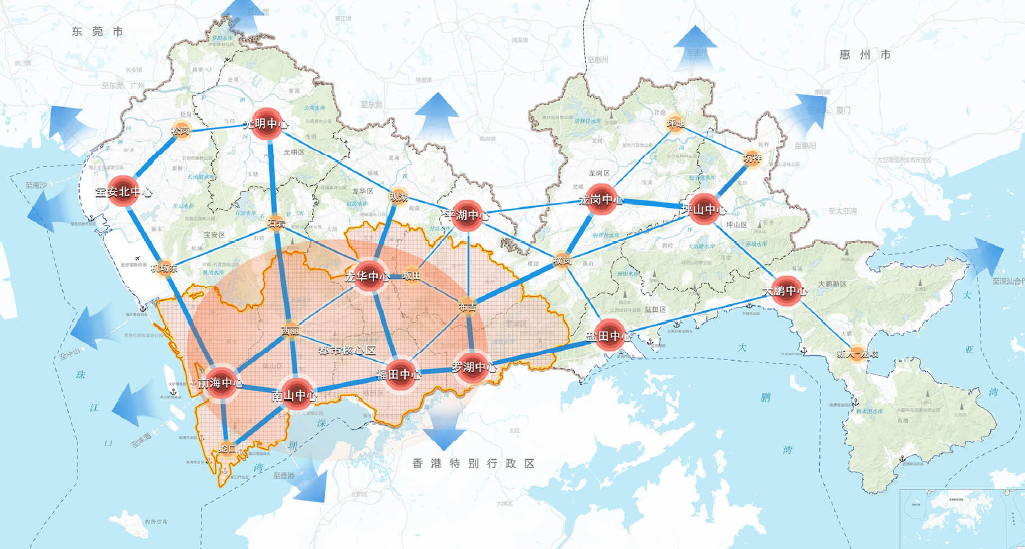

《深圳2035总规》确定了深圳市“一核多心网络化”的城市开发格局,其中“一核”是都市核心区将向外围扩展至600平方公里,承但粤港澳大湾区核心引擎综合服务功能。“多心”是打造12个功能中心+12个功能节点;“网络化”是中心与功能节点形成高效便捷的网络化联系。

| 深圳“一核多心网络化”城市开发格局(深圳)

从深圳与香港的双城空间演进历程来看,过去,深圳以深港边界为核心进行发展,而香港则远离边界发展。未来深港空间将可能发生重构,形成由维港都会核心区、深港都会核心区、大鹏湾生态游憩圈构成的“双核一圈”结构,共同发挥带动大湾区的核心引擎作用。这是关于香港提出的“双城三圈”空间结构发展前的另一种可能性构想和诠释。

维港都会核心区将继续保持相对独立发展,继续发扬普通法系的特色,持续强化国际金融、贸易、航运中心的职能;并尽量规避开发北部都会区可能带来的风险,防止对维港核心功能的削弱;

深港都会核心区将保持紧密互动,在合作体制机制上进行更多创新试验;同时,借助香港在教育、医疗、保险等公共服务政策及体制特色,利用深圳完善的基础设施和建成环境,优势叠加,共同吸引内地和海外机构、人才入驻。大鹏湾生态圈将以生态保护修复为主。

| 深港“双核一圈”格局

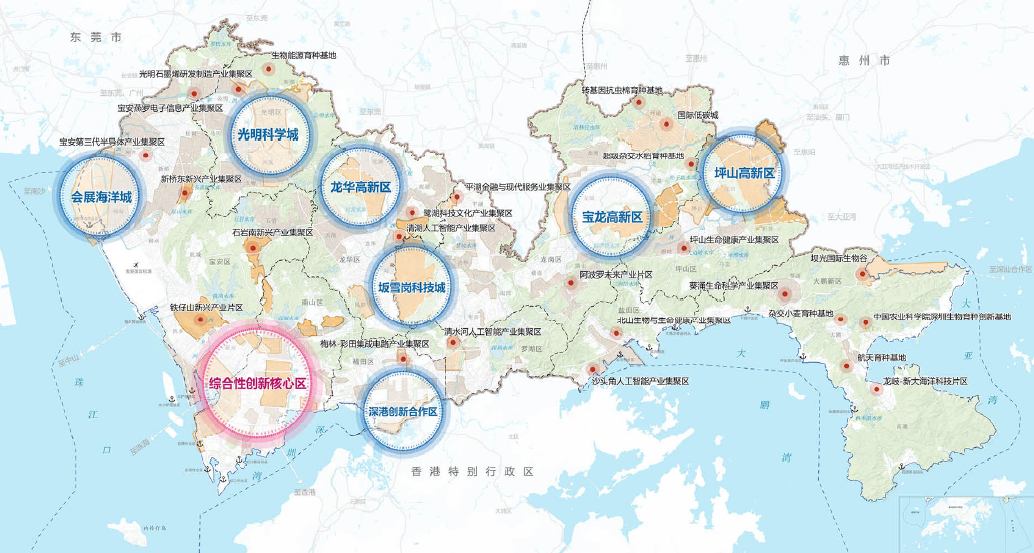

《深圳2035总规》确定了深圳市“1+7+N”的全域创新空间格局,包括1个综合创新核心区,7个创新集中承载区以及N个创新集聚区。

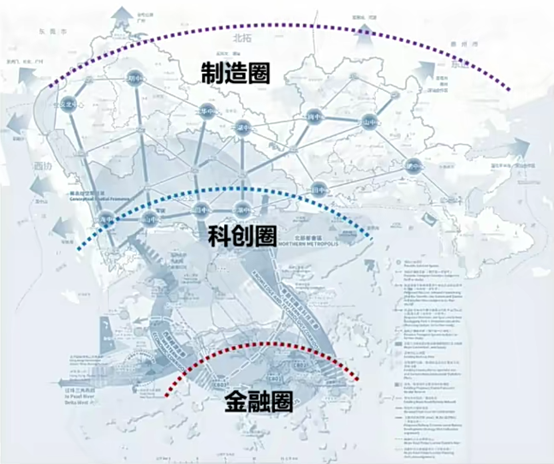

未来,深圳与香港将优势互补,共建粤港澳国际科技创新中心。从产业分工来说,深圳重点发展“20+8”的战略性新兴产业和未来产业,发挥产业创新能力、科技转化能力优势;香港持续强化金融、贸易与物流、专业服务、旅游等支柱产业,重点培育新的经济增长点,发挥市场体系、基础研究、国际交往等优势。未来,区域将形成既分工又合作的产业格局,在深圳都市核心区之外以先进制造业为主,并与东莞、惠州共建都市圈制造业中心;深圳的都市核心区与香港的北部都会区将形成以科技研发、中试、专业服务为主导的科创圈;维港都会区以金融商贸服务功能为主。从而构建香港“南金融、北科创”和深圳“南科创、北制造”的产业融合分工格局。

| 深圳“1+7+N”的全域创新空间格局图

| 深港产业圈层分布图

罗湖和文锦渡将是未来深港两地生活深度融合的区域。该区域目前存科创基础相对薄弱、产业发展方向不明晰的问题;东铁线延伸引入罗湖地区等基础设施规划建设问题尚待形成共识。该区域发展建议是:释放港方口岸用地潜力,解决居住空间不足问题,尽快聚集人气;提升罗湖火车站地区公共服务能力;深入研究文锦渡地区功能定位和产业方向;加强与笋岗–清水河片区的交通联系。

文锦渡

新田科技城和河套科技合作区是共识度最高、合作基础最好的科创空间。该区域的优势在于已经纳入国家战略,有助于争取更多政策支持;需要率先突破阻碍两地深入合作的诸多关键制度环节,为其他地区先行提供示范。该区域发展建议是:联合争取中央政策支持,吸引优质人才、科研机构和企业入驻;提高通关效率,创新机制,促进两地要素高效便捷流动。

图源:北部都会区发展策略报告

洪水桥/厦村与深圳湾超级总部/高新园/西丽科教城/前海共同构成的区域是深港前景最广阔、最具想象力的合作空间。该区域面临的难点是现有交通设施无法满足未来可能的大规模通勤交通的需求,西部铁路建设成当务之急;此外港方的土地征收政策和开发模式有待突破。该区域发展建议是:适应近期可能形成的香港居住-深圳就业的通勤模式,提供便捷的公共交通服务;加快西部铁路的建设进程;共同开展环深圳湾地区城市设计国际咨询,编制详细规划蓝图,确定空间开发控制要点;明确需要更深入探讨的具体合作对接事项。

深圳湾地区

注:本文整理自邹兵先生在2022年中国城市规划设计研究院联合广东省国土空间规划协会、香港规划师学会、澳门城市规划学会共同主办的“粤港澳大湾区规划论坛”上所作的题为《深港双城空间协同发展的若干思考与展望》的报告。内容略有删节,已经讲者审阅。

讲者 | 邹兵

深圳市规划国土发展研究中心总规划师,城市规划专业博士,教授级高级规划师,深圳市人民政府特殊津贴专家;兼任深圳市城市规划协会会长、广东省国土空间规划协会副理事长。

讲者简介:从事城市规划32年,参与了数百项重大规划项目和重要课题研究,连续主持深圳面向2020年和2035年的最近两轮城市总体规划和第一部国土空间总体规划,获得全国优秀城乡规划设计奖、华夏科技奖等国家级奖项30多次,省市级奖项70多次;出版学术专著11部,发表学术论文近百篇,撰写的论文入选中国城市规划学会评选的“40年40篇”影响中国城乡规划进程的重要文献。2014年被评为全国优秀城市规划科技工作者,2020年获深圳市首届工程勘察设计大师称号,2022年获得广东省工程勘察设计大师称号。

原文始发于微信公众号(城PLUS):邹兵 | 香港:面向湾区,拥抱深圳,融入内地!

规划问道

规划问道