“原状”的困惑——关于不可移动文物保护原则的再思考

任何学科理论的探索和建设都是一条由乱到治的艰辛道路。诞生于 18 世纪的现代意义上的遗产保护无论是在西方还是中国,都是一个年轻的学科,它的理论建设也是在不断的辩论、批判中愈加完善起来的。回看我国的文化遗产保护运动,“不改变文物原状”原则在其中占有一席很重要的位置。它是在 1982 年《中华人民共和国文物保护法》(后文简称《文物保护法》)中就开始出现的文物保护原则,直到 2017 年修正版其间历经 5 次修正,这一基本原则始终未曾改变。但在以保护法为基础并参照有关国际原则制订的、以《中国文物古迹保护准则》2015 年修订版为代表的行业规则和标准中,“原状”被解释为四种状态,如此则“不改变文物原状”原则的内涵是什么,如何实施,十分令人困惑。在既往的相关研究中,对这条原则的来源、影响及其内涵有过诸多讨论,许多研究认为它来源于梁思成先生的保护思想,但是对于梁先生保护思想的来源并未做更深入的追溯,对西方修缮实践中两种倾向与我国保护原则在历史中不断变化着的关系也未梳理清晰。本文致力于溯源和厘清这条原则的内涵和意义,指出其中可能存在的问题,以使得遗产保护实践有更清晰的理论依据。

按照以上对“原状”的解释,我们再来看“不改变文物原状”原则本身作为法律条文存在的一些逻辑上的困境和理解上的误导。如果按照“最辉煌时的状态”来理解“原状”,遵照不改变原状原则,就等于默许恢复文物建筑至最辉煌时的状态,显然违背对文物历史价值的保护;如果将“原状”理解为发现时的现状,那就是有价值的和无价值的、安全的和不安全的、健康的和不健康的并存,“不改变”和“原状”就是互相矛盾的,执行“不改变”,就没有必要实施

保护工程。唯一可以接受的理解,是将“原状”解释为经过历代修补的完整健康的状态,也就是保护工程完工后的现状,但将“原状”作为现状理解,是这条原则的悖论之一。

单一地理解“原状”会带来逻辑的陷阱,拓展“原状”的含义则会造成混乱。按照上文对“原状”的各种解释,保护工程前的“现状”是“原状”,各个历史阶段的面貌也是“原状”。但是,一个建筑中有几个“原状”?首先不可能全部不改变,如果可以选择哪些“原状”可以改变,哪些不能改变,那么这条原则本质上就与之前的选择性表述“保存现状或恢复原状”并无进步,对实践工程亦无约束,不能体现《威尼斯宪章》后国际上达成的重保存、限制修复的共识。

另外,“原状”原则所暗含的绝对信念与现代的遗产保护理论也有一定的偏差。这一概念暗示,在文物修缮工作中存在一个绝对神圣的价值标准——原状。这与现代哲学是格格不入的。启蒙运动以来,对绝对信念的批判开创了现代哲学,由此诞生了现代的历史意识,并形成了现代保护运动。这种批判性可以说是现代遗产保护思想的基石,而对“原”的盲目崇拜,显然是缺乏这种批判性的。在当代价值相对主义的思想背景下,“一切绝对的、普遍的价值变得不再可能”,至高无上的艺术权威早已瓦解。正是建筑身上经过不断修改演进的历史痕迹,才使它们能够代表特定的文化和历史,最初的未必就比后加的先天高贵,强调原状已无意义。

因此,2015 年修订的《中国文物古迹保护准则》在《汉语 – 英语词汇表》中将原状翻译成“historic condition”,不再突出其中“原”的含义。中国以外的国家,如日本,1929 年制定的《国宝保存法》中还在强调“当初式样复原”;当下使用的《文化财保护法》则明显是采取了保存现状、限制恢复原状的态度,其语境中的“原状”或者“original”就是字面含义,并无其他拓展含义。通观当今诸多国际宪章,只有在区分原物和后加物时才使用 original 一词。

由以上讨论可以看出,以“不改变文物原状”为核心的保护原则,本身存在哲学与逻辑的矛盾之处。在 2019 年 5 月出台的《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》指出,要将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,显然,实现“多规合一”是党中央国务院做出的重大部署。将文物保护规划纳入“多规合一”协同平台后,“不改变文物原状”反映的保守的防御姿态,在保护开发“一张图”大趋势下更加被动。“不改变文物原状”不仅自身存在模糊性,也对文物的合理利用在一定程度上持否定态度。

如上所述,“不改变文物原状”原则具有一定的局限性,那么这种局限性是伴随其诞生的还是逐渐产生?

实际上,“不改变文物原状”原则是对1961年《文物保护管理暂行条例》(后文简称《条例》)中“恢复原状或者保存现状”原则的继承,这一点众多文物保护学者的文章中都曾谈到。如罗哲文先生在 1983 年亚太地区历史文物保护会议的学术报告中指出:“保存现状与恢复原状的原则……文物保护法把它概括为‘不改变文物原状的原则’。”祁英涛先生则直言:“不改变文物原状延续了之前《暂行条例》的修缮原则精神。”

那么《条例》中保护原则的理论基础来自于哪里?19 世纪以来欧洲修缮古建筑的实践,存在着修复(restoration)和保存(conservation)两种对立的倾向。《条例》颁布时,这两大学派正在激烈争论中,因此《条例》将二者并列写入。此时国内对于这两种态度最为恰当的中文表达来自于梁思成先生。

2.1 Restoration 和 Conservation 的中文表达

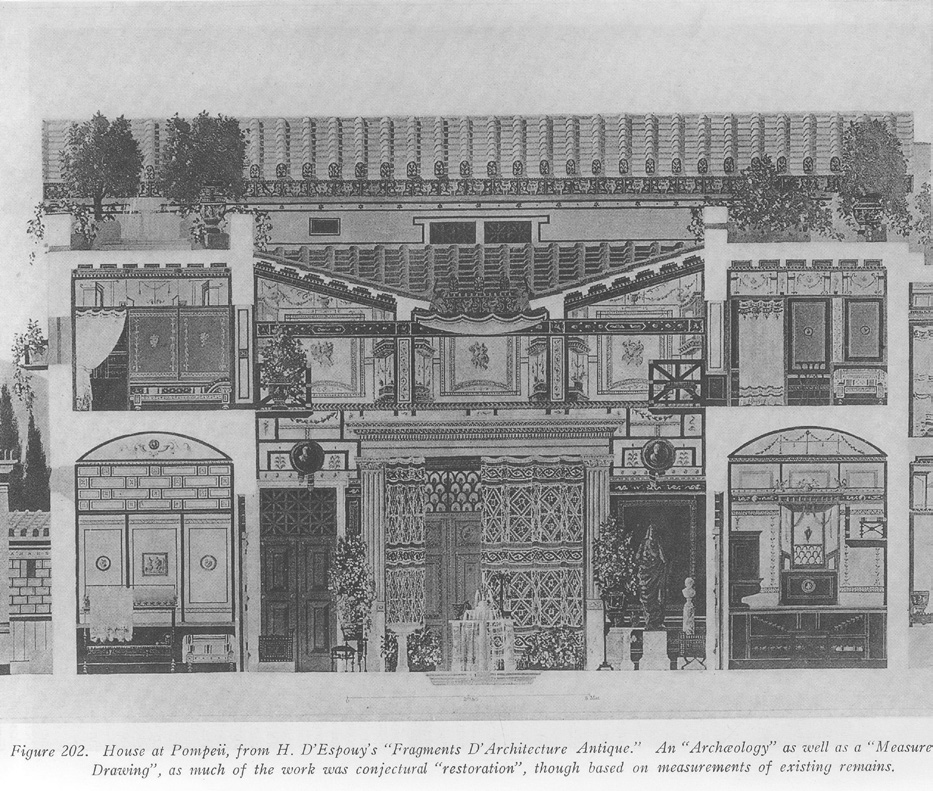

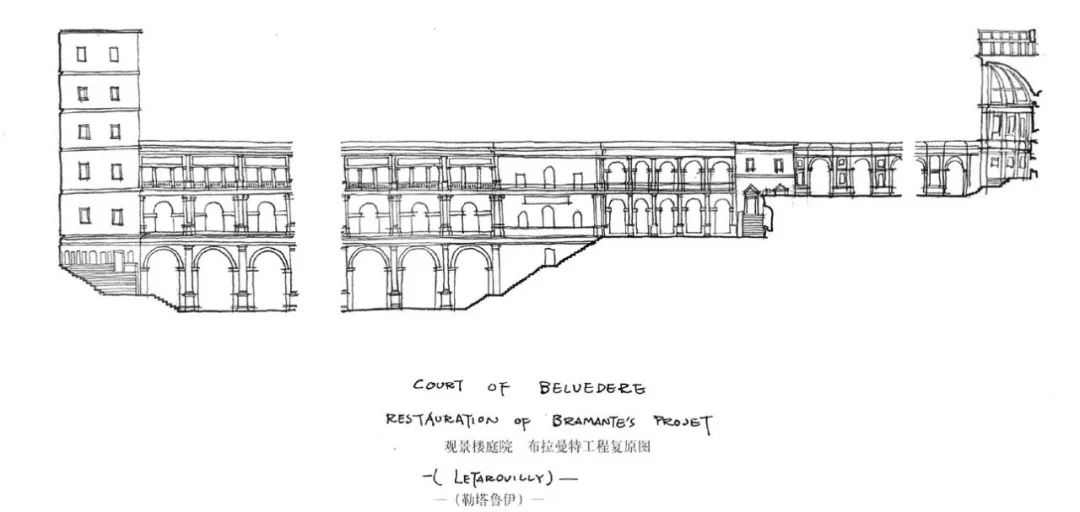

图1 《建筑设计学习》中的复原作业

图2 梁思成建筑史课程笔记中的复原研究

2.3 “保存现状”还是“恢复原状”?

《威尼斯宪章》提出以前,国际上对保存还是修复尚无定论。而国内,在梁思成先生提出的这个二元框架下,众多修缮工程争论的焦点也是“保存现状”还是“恢复原状”。

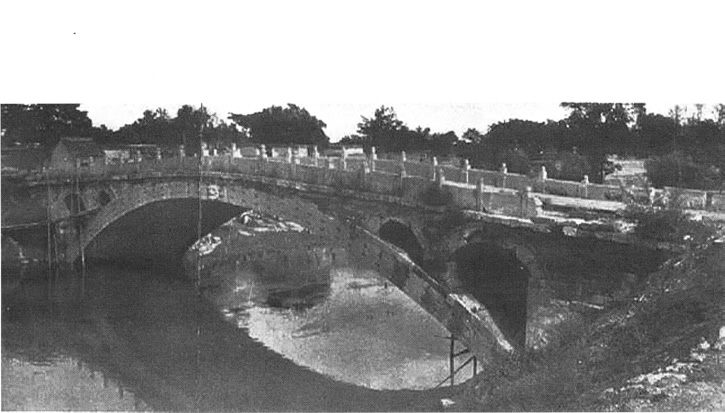

1955 年对赵州桥石栏杆修缮有四个备选方案:方案一主张将挖掘到的栏板全部用上,以表现桥在历次修理中的“痕迹”,重视历史的可读性,是倾向于“保存现状”的设计方案;而方案二和方案三则更多地考虑了风格的统一和审美的追求,挑选使用了挖掘出来的某一种或者两种样式,是“恢复原状”的做法;最终确定的方案接近方案三,但是雕龙栏板和斗子卷叶栏板的排列有所差异,是一个追求艺术风格统一、试图恢复建筑全盛时期状态的“恢复原状”的方案(图 3,图 4)。

图3 赵州桥修缮前

图4 赵州桥修缮后

1961 年,《文物保护管理暂行条例》正式公布了“必须严格遵守恢复原状或者保存现状”的修缮原则,梁先生的理论框架被写入法律条文。此时文物界基本达成一致的共识,现实操作中以保存现状为主,但是最高理想是恢复原状,在有确凿证据的情况下恢复原状。20 世纪 50 年代对正定隆兴寺转轮藏殿去除腰檐的局部恢复原状、60 年代对上海真如寺大殿和 70 年代对五台南禅寺大殿的全面恢复原状(图 5,图6),即是当时在这一最高目标原则下的文物建筑保护工程。

图5 南禅寺修缮前

图6 南禅寺修缮后

3 “不改变文物原状”原则的确定及其在中国理论界产生的影响

在 1982 年第一版《文物保护法》中,《中国文物古迹保护准则》中用选择性的语句表述的保护原则被折中为“不改变文物原状”。如上文所述,当时的理论界认为,新的表达方式内涵与“保存现状或者恢复原状”无异,且吸收了《威尼斯宪章》的精神。

将保存(conservation)和修复(restoration)写入标题的《威尼斯宪章》,其主旨确实是将保护的这两种倾向综合起来加以平衡。但二者并不是并列关系,而是有主次的:保存是主要的,修复是次要的、有限制的。这显然与当时国内理论界将“恢复原状”作为最高理想的共识有偏差。

在《威尼斯宪章》及相关的西方保护理论被系统翻译至国内后,中国理论界对保护原则产生了一些争论,这样的争论促进了我国遗产保护理论的进步和发展,然而由于对《威尼斯宪章》的翻译并没有采用梁思成先生奠定的理论框架,使这些争论与我国本来就在进行的“保存现状”还是“恢复原状”的争论擦肩而过。而发生在“不改变文物原状”原则框架下的争论,“原状究竟指什么”取代了“是保存还是恢复”,“原状”成为了新的核心词汇。“为什么不能改变古建筑的原状”以及“现状与原状之间的关系”等问题引发了大范围的讨论。

《威尼斯宪章》中的“保存”(conservation)或是“修复”(restoration)强调的是修缮过程,至于要恢复到哪种程度,并没有作为核心概念提出,“原状”是对 restoration 的翻译过程中衍生出来的名词。然而,在国际理论本土化的过程中,对“原状”的讨论取代了是“保存还是修复”,其问题在于,“保存”和“修复”原则被绝对化了。“保存”和“修复”都是留有余地的表述,而“现状”或者“原状”则居于两极。《威尼斯宪章》的起草人之一保罗 ·菲利波(Paul Philippot,1925 - 2016)指出“原状只是个存在于神话中的非史实想法,往往为了一种抽象的概念而牺牲艺术作品”,可见绝对的“原状”或者“现状”,是违背《威尼斯宪章》的,在实践中也几乎不可能实现。

3.1 “四原”的提出及其存在的问题

为了使“不改变文物原状”原则更具有操作性,20 世纪 80 年代以来,在文物界又出现了“四原”的提法。2005 年《曲阜宣言》指出:“对于损坏了的文物古建筑,只要按照原型制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复,科学复原,依然具有科学价值、艺术价值和历史价值。按照‘不改变原状’的原则科学修复的古建筑不能被视为‘假古董’……修复要注重‘四原’,不能改变原状。”这一时期的保护工程文本中也常常出现“四原”的要求,影响深远。

“四原”的提出,相当于更加认可并加强了“原状”在保护原则中的核心地位。与“不改变文物原状”相似,“四原”理论中同样存在着什么是“原”这个问题:往往是“原材料”“原工艺”中的“原”,指的是现状;而“原形制”“原结构”中的“原”则指最初建成时或者某一次修建完成时的面貌。在“四原”理论体系中,“原”的含义无法做到统一和精确。“原”所代表的价值体系相当混乱。如果传统材料性能不稳定、难以获得,是否还要使用“原材料”?“四原”显得缺乏科学批判性。“原工艺”的提法对于保存传统工艺有一定裨益,但是对“原工艺”的了解极为困难,大部分修缮项目只是使用了宽泛的官式或者地方传统工艺,并不能被称为“原工艺”。而对“原材料”的认识则普遍仅仅停留在对材料物质类型的界定上,这样看来“四原”又失之空泛。

进一步思考另一个问题,假设原形制、原材料、原结构、原工艺都可以精确考证、完美复制,那么对于损坏了的文物古建筑,按照“四原”修复,还具有真实性吗?

3.2 真实性的“原”与“信”

上面问题的答案显然是否定的,但是“原”和“真”经常被混为一谈,是确实存在的现象。这一点从“真实性”经常被翻译为“原真性”就可以看出一些端倪。还有学者认为,“不改变文物原状”的理论源头可追溯至温克尔曼提出的“原物和后加物”的概念,是从原物中确认真实性的方法,换言之就是点明最初“原状”的提法是为了保护真实性。

由以上溯源分析可知,“不改变文物原状”原则来源于“保存”和“修复”的历史争论。温克尔曼关于确认真实性的理论对修复实践的影响体现在要恰当地修理,不要企图添加模仿的东西来伪造。而“不改变文物原状”的提法却并没有明确禁止复原性修复。

真实性的逻辑判断,本质是判断一个对象明示或暗示的某种属性是否与其实际属性名副其实、表里一致。因此,原模原样的复原或者重建是不等于真实性的。真实性由物质层位和文本层位共同支撑,用中国本土语汇表达即是“原”和“信”。“原”侧重于物质层位,是有形的;而“信”侧重于文本层位,是无形的,即《奈良文件》强调的信息源的真实可信。可以看出,真实性的两方面含义,物质层位和文本层位相互支撑、缺一不可。“原真性”的翻译或者“四原”的提法,单纯强调了物质层位,却容易忽视文本层位。文物的物质层面总是不断消亡的,“原”在哲学层面求之不得。这就导致在实践中“原”的定义可松可紧,于是在文物保护实践中出现了使用原材料、原形制的仿造品,缺乏文本层面的如实反映,事实上带来了虚假和仿造,给真实性带来了损害。

另一层面,真实性原则的核心是认可多元价值共存的,即认可在文物上有多个历史阶段的价值。“原真性”的翻译过分侧重了“原初的”状态,与《威尼斯宪章》之后认为“各个阶段和时代对古迹所做的正当贡献都应得到尊重,重视历史可读性”的国际共识是相悖的。因此,将“authenticity”翻译成“真实性”更为合理。

“不改变文物原状”原则与相应的“四原”和“原真性”的提法在特定的历史条件下产生,在我国文物保护的起步阶段起到了积极作用,限制了很多保护性破坏的行为,但是这个理论体系核心化了“原”的地位,淡化了本应该进行的对文物“保存”还是“修复”的争论,其本身和在指导实践中都存在一些问题。

4 总结和展望

在 1961 年《文物保护管理暂行条例》规定了“保存现状”或“恢复原状”的保护原则后,大多文物建筑修缮工程都是在这个理论框架下讨论并施行的,时至今日,这依然是文保工程需要解决的重要问题。1982 年《文物保护法》颁布后,“不改变文物原状”成为了保护原则,“原状”成为新的关键词,“不改变文物原状”和相应的“四原”“原真性”等绝对性的表述在当时的历史环境下,挽救了很多文物建筑。然而仔细探究其中的逻辑并不符合辩证法,也引发了诸多误读,实际上是极端化或者说理想化了。与《威尼斯宪章》的折中精神,以及当代遗产保护理论所提倡的开放多元和批判认知有所偏离。

若想突破这个理论困境,或可再回归到保护的本质上。如前所述,保护的本质是管控和应对改变,以使文物变质的速度降到最低,使其承载的历史信息和价值传递下去。保护中工程措施的选择与文物的价值评估应该直接对应,并且要认识到价值评估本身的多元性和矛盾性。价值评估的基础是真实性,真实性原则的“原”和“信”两方面都需要被重视,不仅对其物质层面进行保护,也要加强文本层面真实性的建设,也就是如实记录。另外,针对遗产形象的艺术性修复等常见干预,不属于保护的范畴,不能和保护混为一谈。至于“不改变文物原状”这一保护原则的表述本身,是中国建筑遗产保护理论发展的重要一环,如何尽早地实现“由乱而治”,有赖于更多学者更加有意义的探索。

王依,天津大学建筑学院 ( 天津 300072) 博士研究生

吴葱,天津大学建筑学院 ( 天津 300072) 教授

王巍,南阳理工学院建筑学院(南阳 473004)讲师

王依,吴葱,王巍.“原状”的困惑——关于不可移动文物保护原则的再思考[J].建筑遗产,2022(03):38-44.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第3期

(总第27期)

本期责任编辑:刘雨婷

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):王依 吴葱 王巍 | “原状”的困惑——关于不可移动文物保护原则的再思考

规划问道

规划问道