导

读

在上一次《面对老城区交通困局,规划师们在思考什么?》采访结束后,播报酱作为一个交通规划小白向北京清华同衡规划设计研究院副总规划师黄伟提出了一些问题。

采访人:播报酱

受访人:黄伟,北京清华同衡规划设计研究院副总规划师

Q

关于加密路网密度, 除了“打开一些比较大的封闭小区”之外,还有其他方式吗?我了解到有些城市可能会选择新建道路。

黄伟:一般来说老城区不宜大拆大建,在老城区大面积新建道路往往是不现实的,有的城市可能更多地是选择拓宽道路,我认为这也必须慎重。

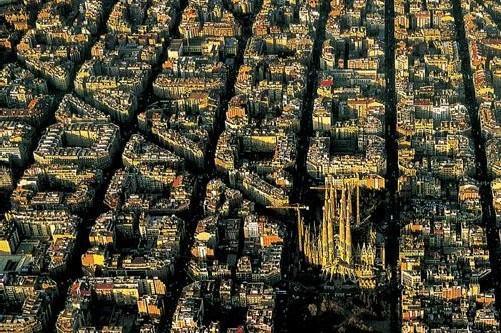

对老城区的道路而言,大多数情况下,主要问题不是道路太窄,而是道路网络结构存在问题、路权空间分配不合理、交通组织不科学、交通管理简单粗糙等问题,因此,应重视对道路网,特别是次支路系统的结构优化和细化设计,比如打通一些断头路、增加微循环等等。另外,还可以增加更多的慢行通道。这里所说的慢行通道可能是很窄的小胡同,甚至是散步的小街小巷,它不能走车,但是可以骑自行车通过或者步行通过,把这些路也纳入到道路体系中,也是对道路系统的加密。

其实,中国的城市并不见得路网密度真的那么低,而是很多所谓的内部道路没有被纳入到市政道路的统计口径,这些道路实际上都被一个院子圈住了,无法统计到市政道路的数据里面,当然这涉及了另外一个问题,就是打开封闭小区的问题。

Q

谈到打开“封闭小区”,目前北京有哪些大院尝试打开了吗?

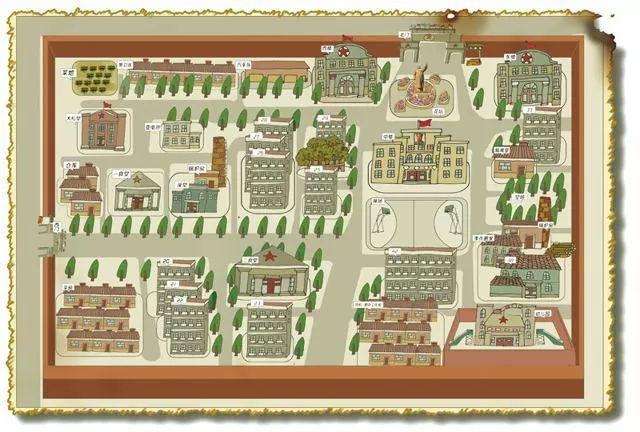

黄伟:这是一个很有意思的话题。我一直觉得在中央城市工作会议提出“打开封闭小区”后,有段时间是引起了全国热议,但后来发现实际上各地在这方面动静并不大。

原因是什么?

就是政府文件出台后,各地并没有往下继续操作的相关办法或是指南。当然,“打开封闭小区”里面涉及很多复杂的问题,比如物权问题、小区打开后的安全问题、小区环境品质下降的问题等等,所以这不是一件简单的事。但是可以明确,这个大方向是对的,而具体要怎么推进实施,各地应该要积极去探索尝试。

我们之前做过一个课题,就是希望在这一块做些推进,最近稍微有一些起色,比如中央电视台最近报道的一个北京郭公庄一期公租房,就是一个开放社区,没有围墙。新建的小区相对更好处理,但老小区是已经建成的,想要从原来封闭的状态变成开放的状态难度就很大了,这不仅仅只是个交通的问题,背后会涉及更多的社会、法律、城市治理等各个层面的问题。所以,我的基本态度是各地应该积极探索,但需稳妥推进。

北京是“四大”非常集中的城市,所谓“四大”就是指大机关、大部队、大企业、大院校,封闭小区其实更为突出,很遗憾的是,北京市似乎在打开“封闭小区”方面并未有太多的动作,其实其他城市都在看着北京要怎么做,我在想,在北京的一些中央部委和高校能不能先起一个模范带头作用,比如说建设部大院是不是可以考虑先打开呢?总而言之,要上层真正有力的推进这件事,下面才会更积极地铺开推行。

Q

现在的道路中间都设置了栏杆,感觉特别不方便,比如我想去街对面,但发现需要走很久才能走到一个人行道然后过去。就有人提出“是否有必要设置这些栏杆”,您怎么看?

黄伟:这和道路的功能、性质和定位相关。

对老城区来说,我认为设置栏杆是一件需要慎重对待的事,我甚至认为栏杆应该越少越好,不设最好。老城区的定位就是“人”的空间,是公共活动的空间,到处设置栏杆就把人隔离开了,在景观上也很不好看。但是同时要注意,一般来说,为了行人安全,老城区的道路在机动交通和非机动交通之间最好是需要物理分隔的,在条件不具备的情况下,这种物理分隔有时只能设置栏杆,但是在有可能的情况下,最好用绿带或者高差来进行分隔。总之,如果能有效解决安全的问题,栏杆没有最好。另外,在设置道路分隔的时候一定要多做一些人行过街横道,让人们随时可以非常方便的过街,如果设置栏杆造成很远的过街绕行,反过来也会造成违章的增加。

而在老城之外的地方,对于那些机动性、交通性很强的道路,要能让机动车快速、连续的通过,设置物理隔离(栏杆)就很有必要了。而对于人行过街的设施,这种道路应侧重于考虑立体过街,比如设置人行天桥或者地道。

不过,即使不在老城区内,在新城的一些生活性街区,我们的理念还是要回到让“人如何方便”这个层面,所以还是应该仿照老城区里的设置方式。

Q

身边的大多数人还是选择买车,还是出于公共交通太缺乏吧?

黄伟:的确,这么多年,各个城市的小汽车增长速度都是远远超过公交的。

有个很尴尬的问题是,我们的公交服务水平或者叫公交服务质量远远达不到要求。我们总说要公交优先,但其实我们在小汽车和公交之间做选择的时候,公交和小汽车相比几乎毫无优势。无论是私密性、舒适性还是时间,公交都不占什么优势,其实这很大程度上是因为我们没有把所谓的公交优先真正落实下去。举个例子,很多城市都有公交专用道,但绝大部分公交专用道是不连续的,而且公交专用道在使用上有很多限制,甚至在很多城市里,公交和小汽车有竞争的时候,基于各种压力就又把公交专用道恢复为原来的车道。这面临的一个选择就是我们能不能接受因为设置公交专用道而导致的小汽车拥堵。其实,对于城市来说,是可以忍受小汽车有一定程度拥堵,但是不能忍受公交车也拥堵,但在现实生活中,公交和小汽车是混在一起的,拥堵的时候公交车也拥堵,这样公交车的准点率、行驶效率都会降低,还不如自己开车。

另外,在很多城市,大部分资金都投入在修路架桥上,真正对公共交通的投资非常少,所以公共交通的服务质量、服务水平都非常低,远远达不到我们的要求。即使是北上广深,大多投资也投到了轨道交通上。像北京,很大程度上是依赖于轨道交通的,但北京这种模式并不见得在中国的其他城市都可以复制。北京交通每年差不多有200亿的公交补贴,其中一大半都是在补贴轨道交通,加上北京聚集的大量人口,客流规模本身就非常大,但其他城市就不太能有这样的能力承担了,不可能都简单仿效北京的做法。所以对其他城市而言,一定要同时重视对地面公交的投入。

为什么香港的公交出行比例可以达到百分之八九十?一方面在于他们有非常好的公交网络和公交服务,同时也得益于对小汽车使用行之有效的引导。他们没有限牌限号,但会通过一些价格上的杠杆调节让很大一部分的市民无法低成本地使用小汽车,可能一个停车位的价格就远远高于买一个好车的价格。但我们不是,我们现在小汽车停车的管理也很欠缺,公共交通连一个基本的路权空间也不能保证,所以很多人不得不买小汽车。当然未来随着科技的变化可能会产生一些变化,但那是另外一个话题了。

Q

很多人觉得北京停车特别麻烦,除了停车位供给的问题外,还有其他吗?

黄伟:这里有几个问题要说一下。

第一,从数据上说,北京现在差不多有近600万辆车,但实际的停车位大约不到400万个,也就是说晚上大家都没有开车的时候,大约有近200万辆车是在违章停车,主要是占用道路空间停车,所以本身的停车缺口就很大。这有历史欠账的原因。

第二,现在整个道路的停车管理缺失非常严重。大量车都依赖道路的路内停车,路内停车中有很大一部分是没有成本的,几乎是零成本的被人占用,这就导致很多路外的公共社会停车资源无法盈利。举个例子,本来建一个停车场是希望有一定盈利的,但因为路外的免费停车资源太多,大家都习惯于这种免费停车,而不去停车场停车,所以这些停车场不足以支持他们在这个市场化的环境中获得利润,在加上北京昂贵的低价,资本对停车设施建设自然兴趣不大。

而且现在停车价格的导向是倒置的。比如很多地下停车场价格比较贵,反而地面停车比较便宜,这就是一个倒置。人们都愿意到路内最方便最便宜的位置停车,结果路外的停车资源就被大量闲置了,时间长了之后,可能那个空间最后就不是做停车使用,而是挪作他用。所以是不是应当把路内停车的价格调高,让路外停车的价格变低,这样吸引大家的车都往路外去停泊呢?

第三,停车泊位资源利用效率太低。比如人们早晨上班后,小区居民的车都开走了,这些停车资源就都被浪费了,工作日的时候都被闲置着。同样对于机关单位的停车场,晚上下班后也是闲置的。这就是一个车位空间没有被综合利用的问题,所以我们现在提共享停车,是不是可以把一些学校或是行政单位夜间的停车资源拿出来给大家使用?小区的停车资源白天是否也可以提供给周边写字楼的人使用?

Q

中国哪个城市在交通方面做得比较好?

黄伟:在精细化设计和精细化管理层面,我个人认为杭州做的比较不错。你在杭州可以看到,每个路口的渠化、行人过街设施,包括交叉口设置的遮阳棚等,很多局部、细节的交通设计都做的非常精细。而且杭州也是全国最早使用公共自行车的城市之一,十多年前我做杭州交通规划时使用率就已经相当高了。另外,杭州现在成立了“数据资源管理局”,他们和阿里巴巴合作做智慧城市,在前沿技术做了很多有益的探索。所以总体印象里,杭州不论是从管理、设计,还是从技术的角度来看,在国内都是比较前沿的。

当然,在所谓的“拥堵排行榜”上,杭州时不时也会上榜,但这种拥堵在一个特大城市是很难完全避免的,一个特大城市如果要完全避免堵车,现阶段应该说非常难,但我们要有一个基本的观察点,如果这个城市小汽车有些拥堵,但步行、自行车和公共交通却基本畅通而且很安全,我认为也是不错的一种状态,但如果有些城市整天研究如何解决小汽车拥堵问题,却让自己的公交和慢行拥挤不堪,反倒我认为这是很失败的城市。所以,衡量一个城市的交通水平,不在于是否解决了小汽车的拥堵,更重要的是观察城市绿色出行的品质,这是一个很重要的观察点,我很希望有一天“绿色出行城市排行榜”可以取代“交通拥堵城市排行榜”。

文中配图均为编辑自加,来源于网络

始发于微信公众号:清华同衡规划播报

规划问道

规划问道