夜晚,所有的宫殿、楼宇、树林灯火通明……我在北京看到的远远超过了我在意大利和法国看到的一切。那里田野、草地、民房、茅屋、水牛、耕犁及其他农具,一切应有尽有。农夫们播种小麦、水稻。种植蔬菜和各种粮食,收割庄稼,采摘水果,总之尽可能模仿一切田间农活及简朴的乡野生。

”

——王致诚,清乾隆年间法国传教士、画家

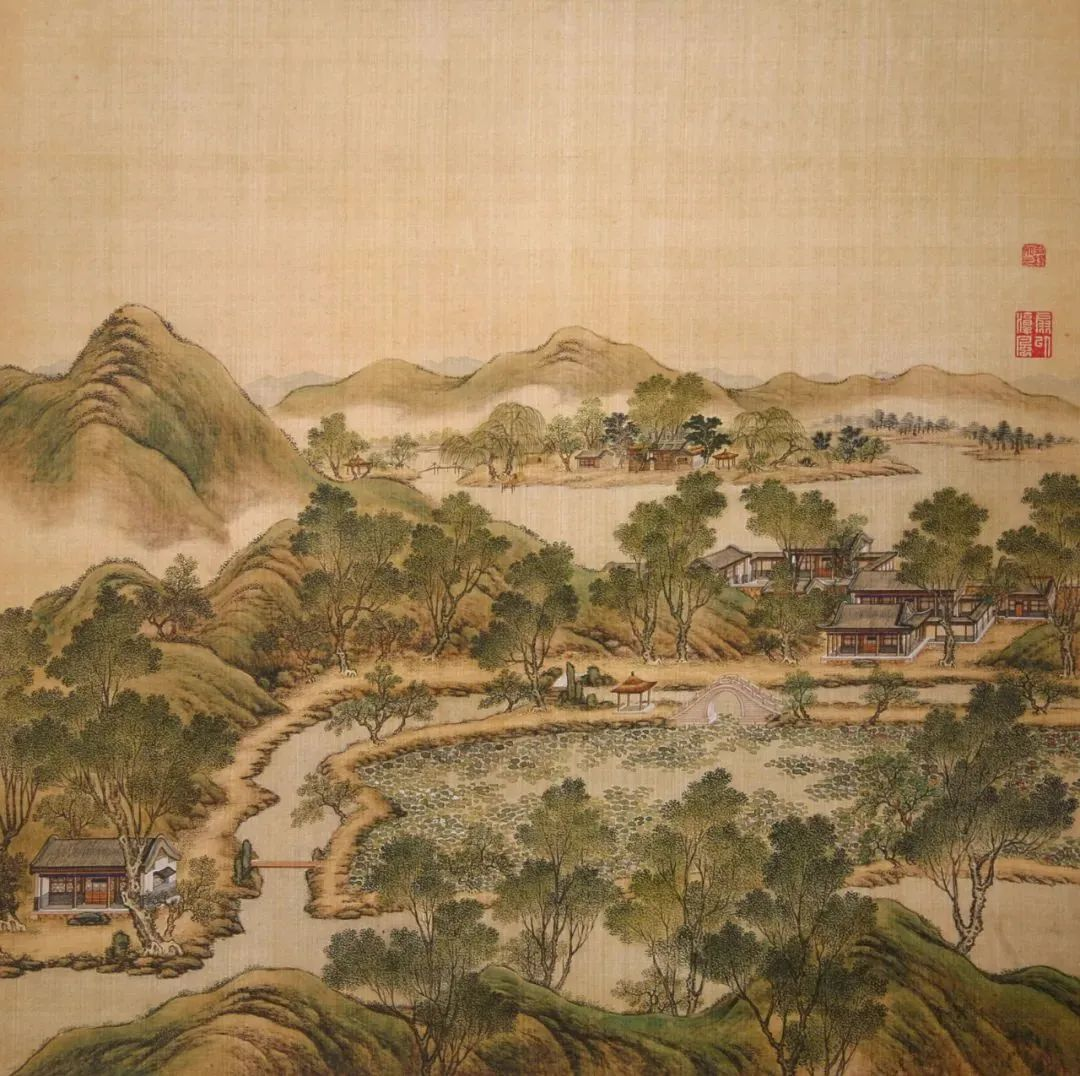

圆明园内与田园风光及耕织文化相关的景区不下10处,如杏花春馆、澹泊宁静、映水兰香、水木明瑟、多稼如云、鱼跃鸢飞、北远山村以及紫碧山房、武陵春色等。

这些景区多集中在九州清晏以北的地区。百亩田地、十几处宫苑与皇帝的观稼、休闲、娱乐、宴请、读书等不同功能的景点交相呼应,融为一体,共同构成了别具风格的“宫廷式田园风光”。

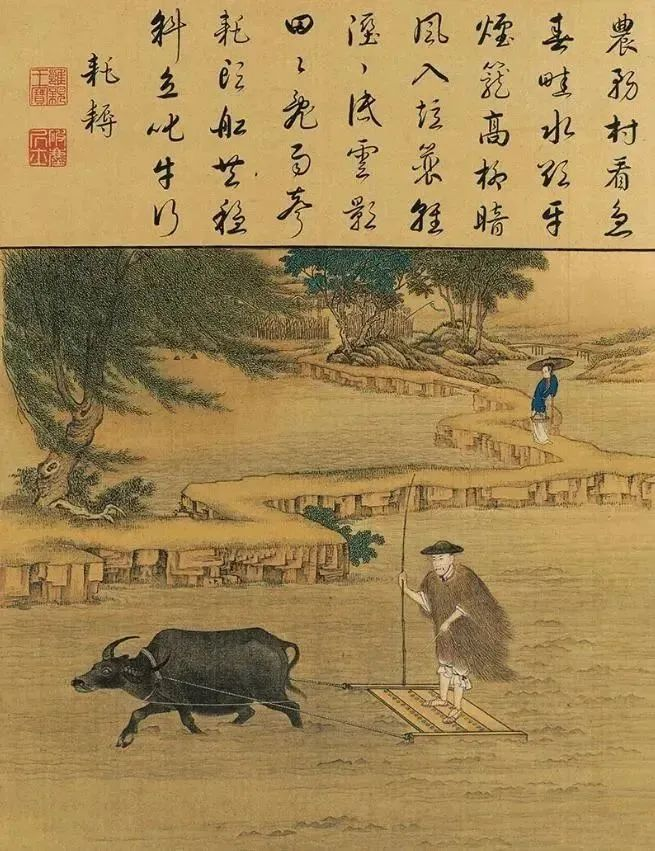

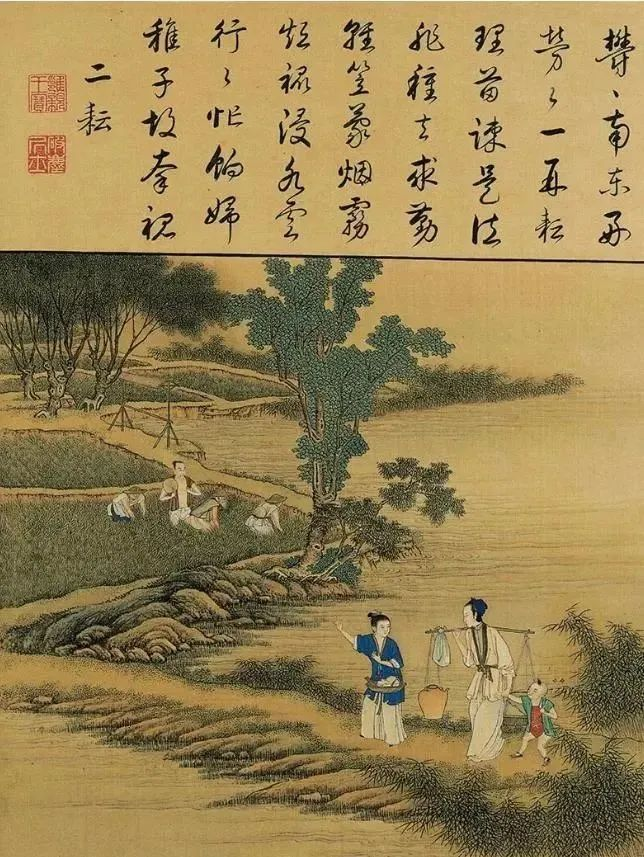

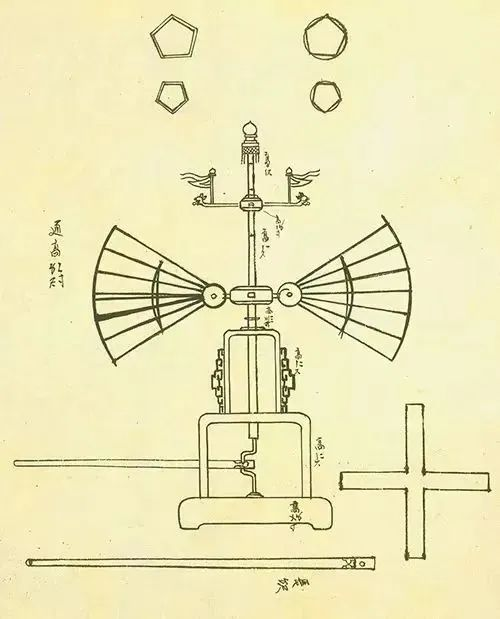

《雍正耕织图》其中一图

圆明园建于康熙年间。康熙三十七年(1698)皇四子胤禛21岁,被封为贝勒,出居外府。康熙三十八年(1699)为其建王府,不久又在畅春园以北不远赐予花园,得到赐园后,胤禛开始积极建园,这就是后来的圆明园。

建造园林是文化、是艺术,但也不能脱离当时的政治。在所有的赐园中,唯有圆明园,对于重农桑做了许多安排。当年康熙重视农耕是被广为流传的一件事,也是胤禛牢记的一件事——康熙自称自幼喜欢观察庄稼、农作物。所得各地五谷菜蔬之种必种,并观察其结果和收获。

康熙重农耕的思想和教诲,胤禛牢记心上,并且落实到行动上。康熙四十七年(1708),清王朝发生了举朝震惊的废太子事件。康熙帝宣布废黜已册立24年的皇太子。朝政动荡,皇子分裂,康熙甚是烦恼。这时的胤禛已被册封为和硕雍亲王,他韬光养晦,把自己打扮成清心寡欲的“富贵闲人”。在园中建造了一些仿历史名人的文人园林,如源自陶渊明《桃花源记》的“武陵春色”;源自杜牧“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”的“杏花春馆”;还有模仿王维的“辋川图”建造的“北远山村”等。此时的圆明园,是一座质朴、自然、田园式的园林。造园理念及文化依托传统文人园林的成分较大,而皇权思想、皇家园林的气派没敢去刻意表现。

《雍正耕织图》其中一图

雍正继位之后,经过3年修建,并在其在位的13年中,不断地经营、管理。到乾隆之前,圆明园已不仅是一座具有文人园林气质的田园式园林,而且体现了很高的皇权、皇家气派和文化内涵。在圆明园内种田、养蚕,也成为皇帝及后妃每年春季首先要做的大事。园的北部留有大面积农田,是皇家重农耕的需要。用现代的语言讲,就是寓农耕文化于休闲娱乐之中。园囿与宫廷,勤政而重农,这宫殿式的园中园,与农田交融在一起,组成了别具风格、有特色的园林景观。

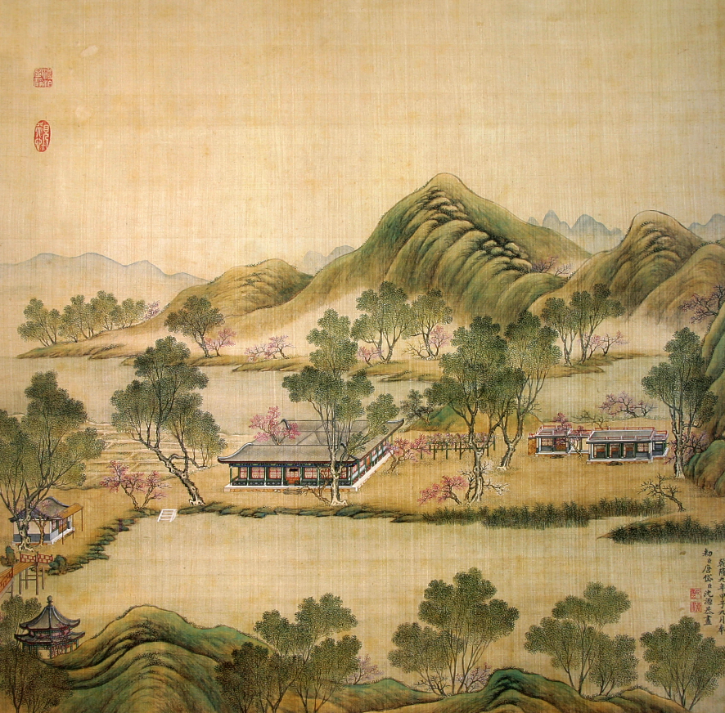

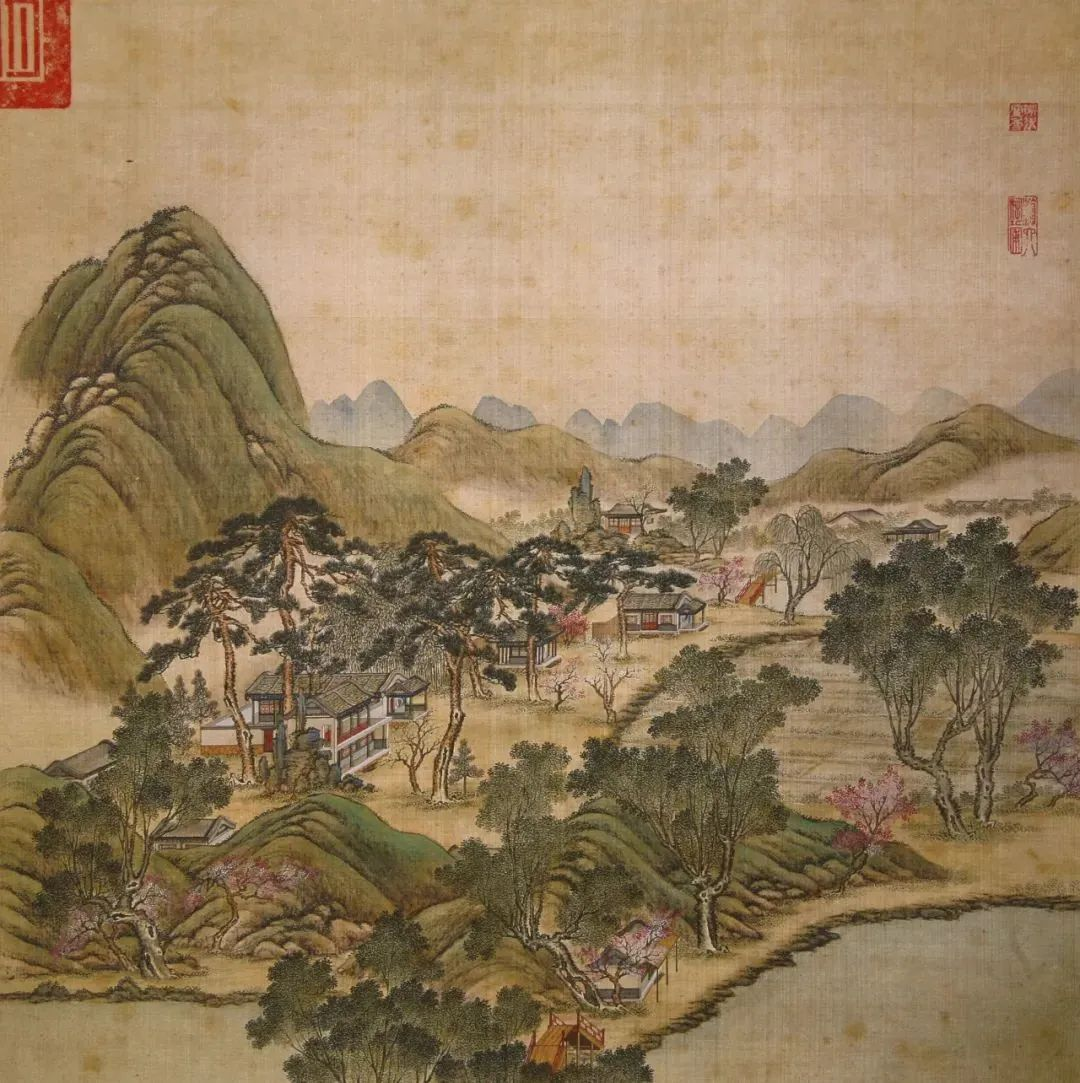

圆明园中的田园风光景区

杏花春馆

雍正建园时的“杏花村”,原为菜圃,后改名为杏花春馆。乾隆《圆明园四十景图咏》中《杏花春馆》诗序云:“由山亭迤逦而入,矮屋疏篱,东西参错。环植文杏,春深花发,烂然如霞。前辟小圃,杂莳蔬蓏,识野田村落景象。”内有春雨轩、杏花村等村舍小筑,园中还有水井。盛时的杏花春馆,一到春季,杏花烂漫,这时皇帝总要来到这里一边品尝美酒,一面欣赏杏花。关于这里的景象,雍正曾写沿湖游览至菜圃作:

一行白鹭引舟行,十亩江渠解笑迎。

叠涧湍流清俗念,平湖烟景动闲情。

竹藏茅舍疏篱绕,蝶聚瓜畦晚照明。

最是小园饶野致,菜花香裹轱辘声。

”

澹泊宁静

澹泊宁静,原名为“田字房”。“田”的意为耕地,农业是封建帝国的命脉,皇帝每年都要在这儿举行犁田仪式。周边稻田弥望,河水周环。后来乾隆改为“澹泊宁静”。乾隆皇帝在西北部游览或在文源阁读书累了,很喜欢在此休息并进膳。从田字房改为澹泊宁静后,使景区田园味减弱,而皇家味提升。由于这一景区是连接“九州清晏”景区与北部田园风光最近的景区,皇帝在田字屋纳凉,可看到北部西部稻田,是重要的观稼、验农之处。

映水兰香

映水兰香景区在澹泊宁静的西侧,园景以多稼轩为首,共有10景。建在台上的观稼轩,不施户牖,临水田而建,是皇帝凭东窗观稼的地方。随宜布置的建筑之间皆为稻田。乾隆在诗中除描写景致之外,还表明:“园居岂为事游观,早晚农功倚槛看。”他居住在园中,不只是为游山玩水,早晚还要关心稼穑之事。多稼轩大殿墙壁上画有农器10具图像(即犁、耙、耧车、锄、水车、连耞等)。乾隆时期又将元代的“耕织图”藏于此轩。

水木明瑟

自澹泊宁静过桥向北即是水木明瑟。在该景区中,皇帝最有兴趣的是以水推动的“风扇室”,供皇帝消暑。景区内耕种良田数亩。“朴室数楹,东牖临水田,座席间与农父老较晴量雨。”皇帝在游兴之余,又可关心农桑。

风扇室风扇结构图

文源阁

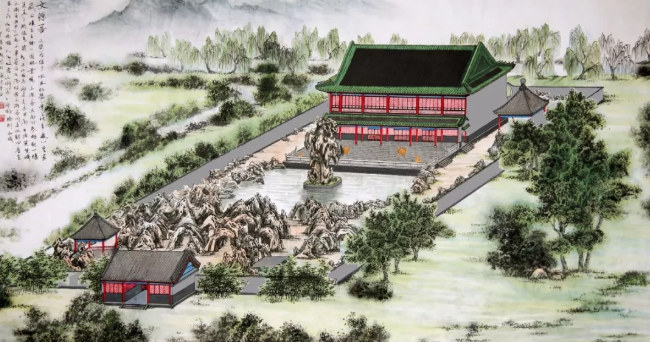

文源阁(张宝成绘)

文源阁景区,是乾隆时期拆除此处的一座重檐方亭后,为存放“四库全书”而建造的。推测在没有建造文源阁之前,这里主要是一片庄稼地,中间有一座休息观稼的四方重檐亭,也是体现重农桑的主要地区。

为了完整体现圆明园北部的田园风光,乾隆九年(1744)时绘制了澹泊宁静、映水兰香、水木明瑟以及文源阁以前的景象示意图,以加深对北部田园风光的印象。4个景区连成一片,地域开阔、稻田弥望、水溪环绕,是皇帝观稼重农的标志性景区。

乾隆有诗:“数畦水田趣,一脉戚农心。”几组古建筑群中又有精致的自然山水、叠石、松竹、荷塘、花丛,与田野形成对比。

多稼如云

园中主要建筑有多稼如云、芰荷香。本景建于雍正年间,初名观稼轩。这里种有大量荷花,乾隆皇帝曾多次与其母崇庆皇太后在此进膳,观赏荷花;有时还率文武大臣与皇子、皇孙来此观赏荷花,并留有多首诗句。嘉庆皇帝在刚刚登基时,曾被赐居在此。嘉庆皇帝也十分喜欢这里,曾留有”十亩池塘万柄莲”的诗句。

皇帝在此往北观看是村野人家,一派田家风味。往南看则是:“坡有桃、沼有莲,月地花天,虹梁云栋,巍若仙居矣 ”——田家风味与若似仙居,形成鲜明对比。

卢沟桥过街塔

若帆之阁(亦称耕耘堂)

位于圆明园北大门内东侧。北骑内层园墙,西南与北远山村相望,是一处倚山面溪小型风景园林。是乾隆二十九年(1764)新添建的景区。园内有耕耘堂,筑于假山之巅,为皇帝登高阅视园外农稼之处。若帆之阁临溪而筑,所得到的景象则是稻浪滚滚,阁楼有如漂浮在水上的船只,因此名为“若帆之阁”。乾隆有耕耘诗九首。其中一首是:

山堂临园墙,墙外田近阅。

弄田园中多,莫如此亲切。

园中属宫物,墙外私恳别。

当官与治私,尽力殊勤拙。

”

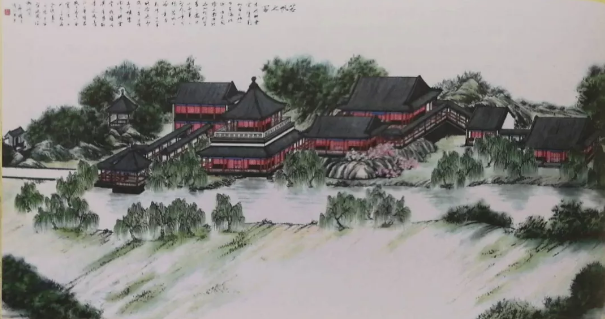

北远山村

这是北部最有代表性的景点,又称课农轩。该景位于大北门内偏东,稻田遍布,各房舍名称都与农事有关,呈现浓郁田园景色。建筑均矮小无奇,沿河岸自由布列,俨然江南水乡的一个村落,是雍正和乾隆最喜爱的地方。这一景区的诗词也最多。其原因是雍正继位之前,为回避朝廷斗争,把自己打扮成清心寡欲、与世无争的富贵闲人。

圆明园与历代皇家园林不同的是:在御园中突出了农耕文化及田园诗般的意境。其景致之多、规模之大,非其他可比。这一点是康、雍、乾三代皇帝结合实际的创新,也是造园发展过程必然形成的结果。自然美、田园美、园林美与重农桑结合在一起,不仅有田园诗的意境,而且不失皇家园林之气派、权威,达到了完美之境界。

内容来源:圆明园遗址公园

相关阅读

众智营城 | 颐和园博物馆“三山五园展”:千年前京西北就有了风景旅游区

“水映三山润五园”的历史水系格局将再现

终于“减负”了!北京中轴线上屹立700余年的万宁桥亮出真身

京城周末 | 上天入地 纵观古今

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):圆明园中的田园风光与耕织文化

规划问道

规划问道