京城古迹

古老的北京城,在千年岁月积淀中孕育了极其丰富的世界遗产与文物古迹,它们既是北京历史的见证,又是文化艺术的瑰宝,同时也记录着中国传统的生活方式与人文风情。这些建筑遗存不仅具有独立的价值,而且曾经以其无与伦比的丰富性和完整性,构成了一个“全世界保存得最完好,而且继续有传统的活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作”。

“京城古迹”栏目将带您“微观古迹,纵览京史”,通过一个个文物古迹的挖掘与科普,逐渐将点连成线,将线连成面;以功能分类为横轴,以历史时间为纵轴,去展现那一筑一物的历史变迁和建造艺术,去讲述那一时一地的文化精神与市井生活。

作为一座具有独立性格的城市,明清北京除了皇都之外,大片的村庄、河湖、农田以及古迹名胜等等,共同承载起北京市民的日常生活。和全国各个地方的市民一样,过去北京的民间,也自有一套随岁时节令而稳定运转的风俗。

当燕地凛冽的北风渐渐止息,重新流动的河边柳梢泛起嫩黄,北京的居住者们便不顾仍旧料峭的春风,迎接春天的到来。自立春起,到惊蛰、春分春林初盛,及至清明草长莺飞,他们抓紧时机感受着春天的气息,到满井、高梁桥出游,到东岳庙、元君祠祭拜……这些风靡一时的集体行为被记录在著述、地方志和游记、绘画当中,并与那些古迹和遗迹一起,成为了这座城市历史文化的一部分。

清 沈庆兰 游春图册(资料图)

01

春场迎春

中国有记载“岁时”的悠久传统。一些年节被描述为当地历史风俗的一部分。《帝京景物略》中,“岁时”的庆祝被归于“春场”条目之下,在所记载的习俗中位列第一。

明时京城的春场位于东直门外五里处。在古代中国人的观念中,时间、空间和人间是相通的,《淮南子·天文训》记载:“东北为报德之维也,西南为背阳之维,东南为常羊之维,西北为蹄通之维。”按照自然时序的变动,东北正处于由阴盛转为阳气生的位置,即对应立春时节,万物由蛰伏转入生发,因此京城的迎春礼也在城东北进行。

每年的立春前一日,京城的大小官吏衣朱簪花,自春场而过,行迎春礼。立春日当天一大早,官员们要穿上朝服,互相拜贺,并拿彩杖击打春牛。官员们还要给皇帝、太子、后妃、诸王以及中央官府等进送春牛,春牛要放在专门的案子上,制作十分考究。平民百姓则认为,获得春牛碎片就能获得吉兆,《清嘉录》中记载:

观者如市,男妇争以手摸春牛,谓占新岁造化。谚云:‘摸摸春牛脚,赚钱赚得着。’

”

02

近郊踏春

除了立春时节的大型礼俗,北京还有着依托宗教节日形成的民俗盛会。《帝京景物略》记载:

三月廿八日,东岳仁圣帝诞,倾城趋齐化门,鼓乐旗幢为祝,观者夹路。……四月一日至十八日,倾城趋马驹桥,幡乐之盛,一如岳庙,碧霞元君诞也。

”

阳历四五月间,朝阳门外东岳庙、马驹桥旁南顶碧霞元君庙等均有庙会,且都允许女性参加,

滥觞遂至倾城妇女,无长少竞往游之。各携酒果音乐,杂坐河之两岸,或解裙系柳为围,妆点红绿,千态万状,至暮乃罢。

”

与此同时,北京人还延续着一种古老而且更为世俗的“踏青斗草”习俗,明人《看山阁闲笔》云“踏青斗草,佳人韵事。手提筠篮,各求异草,团坐于碧蒲席上,卷罗袖,出春纤从容斗之,不觉草薰人韵,笑语生风”,即此之谓也。

高梁桥旁亦有碧霞元君庙会,且景色也更为优美。高梁桥在西直门外,袁宏道的《游高梁桥记》这样描绘当时景色:

高梁桥在西直门外,京师最胜地也。两水夹堤,垂杨十余里,流急而清,鱼之沉水底者,鳞鬣皆见。精蓝棋置,丹楼珠塔,窈窕绿树中。而西山之在几席者,朝夕设色以娱游人。

”

每逢春夏,高梁桥畔草色翠青,柳软莎柔,都人竞相于高梁桥处观杂耍、看柳枝舞动,或“饮啖弹箜篌”,又入水边寺,又登柳边楼,成为当时游赏潮流。缙绅士大夫、京师士女往往联袂结伴而游。

城中士女云集,缙绅士大夫非甚不暇,未有不一至其地者也。

”

明代文献记载说,高梁桥一带游人盛时以“万”计,“簇地三四里”,坐在地上休息的,要绵延三四里之广,热闹非凡。

香风十里帝城阿,

吹向春郊声态多。

呖呖莺犹生短笛,

飞飞蝶似试轻罗。

天垂柳色云情绿,

水入花光藻影酡。

到处酒茵围藉草,

正愁车马乱笙歌。

”

清末高梁河景观(资料图)

热闹之外,城内也有清净的赏花地。今天安定门外东三五里远处曾是“满井”所在,因“井高于地,泉高于井,四时不落”,所以叫“满井”。据记载,每到初春时节,这里绿柳成荫、繁花似锦,景色宜人,明代文学家袁宏道到此畅游后,对这里的景色予以赞美,留下名篇《满井游记》。阜成门外八里庄的摩诃庵在明时也是赏春圣地,其始建于嘉靖二十五年(1546年),寺中有高轩幽室,种柳、榆、松,另有楼可望西山,后被魏忠贤下令毁去。这里种有杏树多至千棵,有“繁花舞蝶迎人面”“繁杏春开十里田”之称,有修养的僧人以及连续停留数天的客人,常常于此撰写诗歌或弹奏古筝。

城南的天宁寺也是四时好景、出游佳处,寺中种植的芍药花特别有名,与崇效寺的牡丹、法源寺的丁香和极乐寺的海棠并称为“南城四景”,成为春季京城居民赏花的好去处。繁花之外,铃声塔影也是天宁寺一景,众多达官、文士被寺中清净的环境所吸引,常常逗留寺中,与天宁寺塔为伴,或是在此给离京的朋友饯行。另一处常常作为饯行之所的是三忠祠,其位于运河之上、城墙之外,“每花信麦秋时,亭阴闲闲,岸草静好”,在槐树和柏树掩映下的水榭清幽安静,便于离京的游人辞行话别。

天宁寺塔砖雕线条流畅,

健朴生动(图片来源:图虫创意)

再往南走,有花乡丰台。明清时的北京,花农一般多住在右安门外南边草桥和丰台一带。《帝京景物略》载:

右安门外南十里桥,方十里,皆泉也……,土以泉,故宜花,居人遂花为业。都人卖花担,每辰千百,散入都门。入春而梅、而山茶、而水仙、而探春。中春而桃李、而海棠。老而牡丹、而芍药、而孪枝……。

”

早年间北京城的花卉大多来自丰台,花农们走右安门进城,故有“右安花畦”来赞美这一带。因紧邻京城,花木繁多,这里也就成为人们赏花踏青的好去处。明清时期很多文人墨客多由此到丰台看花,并即兴吟诗作赋。

03

西山游春

再往远处寻觅,最吸引人目光的莫过于堪称神皋奥区的西山附近。这里地处太行山脉与燕山山脉交界处,永定河水自西山奔涌而出,山峦起伏、泉深土泽,溪涧镂错、林木苍莽,可算住世瀛壶之境。

深山藏古寺,庙宇对于游人来说也是至关重要的地标:它们承担了旅店功能,前往山里游览的人可以在寺庙里用餐、饮水和过夜,而他们的游览行迹又可能作为新的史料,被后世的人所发现、讨论和纪念。

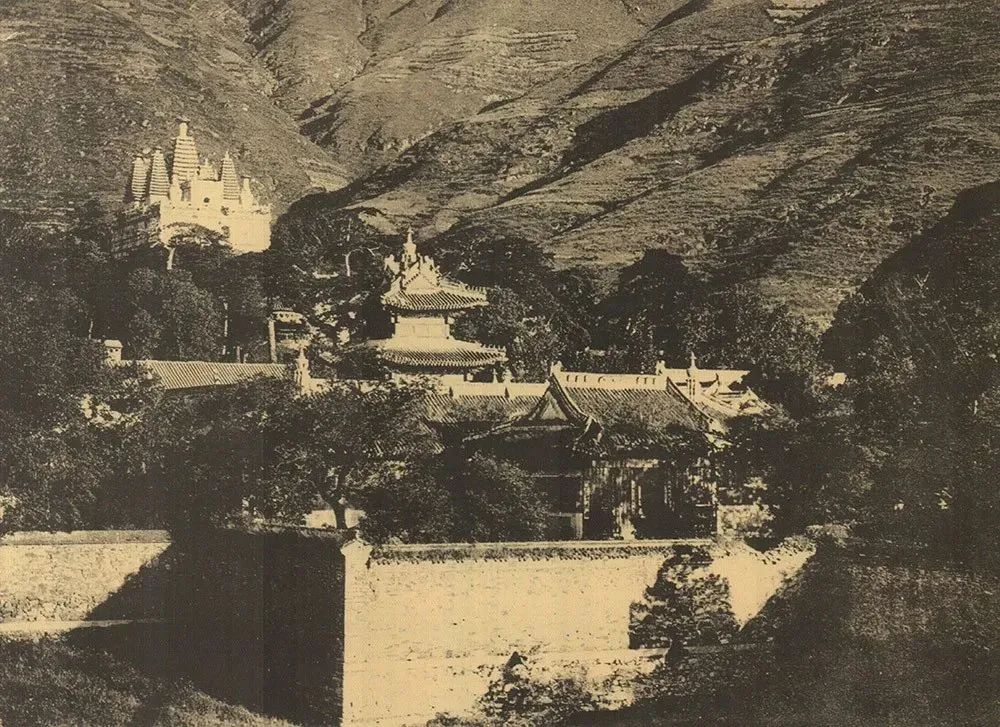

香山东麓在明代时是春日出游佳处,也是清代香山静宜园的前身,其中建造最早的就是香山寺。《帝京景物略》称其“京师天下之观,香山寺当其首游也”,可见明时香山寺盛景。此外,碧云寺和卧佛寺也是两个令人印象深刻的建筑群。卧佛寺建在山谷当中,明时游人多来此观赏来自西域的古老娑罗树,以及盛开时可令满院充满清冽酒香的牡丹花。碧云寺坐落在山谷之上,植被茂密,水气弥漫,远望寺院好似笼罩在云霭之中。远离市区的喧嚣,在碧云寺中漫步,仿佛置身仙境,引人多发诗兴。康熙就曾写下过《碧云寺临泉望月》来描绘入夜碧云寺听泉的闲情逸致,词句间无不透出泉水的清幽和环境的典雅:

碧云夜望月初圆,

星斗辉煌照九天。

滴溜涓涓无止息,

此心长使若清泉。

”

碧云寺旧影(引自《中国文化史迹》)

沿着香山山麓向南,另一组寺院建于15世纪中期,这里就是今天的八大处。明末戏曲家王应遴夜宿八大处平坡寺,为禅林夜色之美而赞叹:

山空径叶深,

来宿翠微岭。

苍烟笼数星,

澹月落孤境。

”

春天的八大处当以“春山杏林”之美为最。每到春季,八大处的虎峰山上万余株杏花争相开放,漫山遍野的杏花,一团团,一簇簇,铺天盖地,恰如瑞雪纷飞,满眼皆是。清代《西山名胜记》称:

此处杏林不仅山上平地随处皆有,惟山上者当春日开花时,自下望之,更入画境。

”

也曾有诗人咏道:

举目虎头峰,

迤逦皆红杏。

春山施薄粉,

望之若仙境。

”

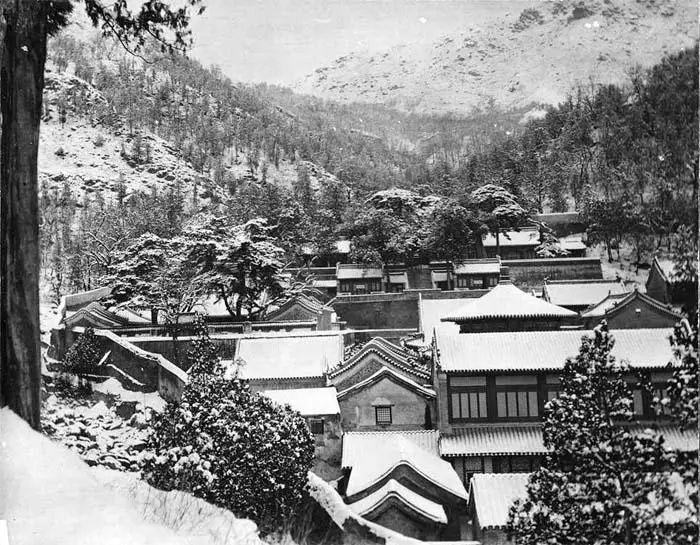

位于更远山中的潭柘寺,始建于西晋年间,较之香山、八大处更幽僻,又不像灵岳寺、灵严寺一样地处深山。明代时,随着京西古道的逐渐形成和完善,前往潭柘寺的山路不再是阻碍,于是潭柘、戒台两座古老的寺观,不仅吸引着虔诚的香客,也成为了京城民众出游的好去处。《宛署杂记·民风一》记载,四月中京城人喜欢耍戒坛秋坡、观佛蛇,并有临时摊贩、茶酒摊位现场售卖,地点就分别在戒台寺和潭柘寺。明清时期的文人墨客也都把潭柘寺作为京西游线上不可错过的一站,留下了许多纪游诗文。

潭柘寺老照片(资料图)

除了上面所述,北京内外还有不少或显赫或隐秘的春景等待游人探访。春天的气息如此沁人心脾,如今的京师春日比之过去也有了更多样的风景,她们共同构成了北京城市新的公共空间,也在时刻准备着为市民的生活带来不一样的故事。

[1]春风不改旧时波|走进古时北京的“春”天[J].文旅北京,2019-03-15.

[2]京城古迹丨潭柘寺:千年古寺,最负盛名[J].北京印迹inBeijing,2022-07-19.

[3]京城古迹丨天宁寺塔——北京市区最古老的地面建筑[J].北京印迹inBeijing,2021-11-30.

[4]这座桥,曾是明清出游“网红打卡地”I古都[J].北京日报副刊,2022-07-07.

[5]故园惊梦 | 为什么明朝北京人爱逛西郊佛寺?[J].十一贝子,2020-04-01.

[6]当年北京城的迎春仪式在哪里举行I古都[J].北京日报副刊,2022-02-09.

本内容由北京印迹整理制作,转载请注明出处。

相关阅读

京城古迹丨天宁寺塔——北京市区最古老的地面建筑

京城古迹丨前往延庆腹地,探访这座600余年的京郊古城

京城水迹 | 从千帆竞发到三潭静水!什刹海如何渐成“城中第一佳山水”?

北京城门中的节气元素

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):京城古迹丨踏花归去马蹄香——明清北京的岁时风光

规划问道

规划问道