【提要】

轨道交通需要面对如何进行城市多个系统综合协调等复杂环境与问题,如何处理好复杂多变的前期工作,成为城轨交通健康发展的重要环节。针对轨道交通规划存在的问题,厦门借鉴深圳、武汉城市在轨道交通规划编制体系方面的经验,以轨道交通规划为抓手,制定面向土地使用的规划编制体系,加强工程设计与城市规划在各个层面的衔接,并以厦门1号线为例介绍在中观层面引入线路综合开发规划的主要内容与规划特色。最后结合目前轨道规划编制的效果与问题提出下阶段优化的方向与建议。

【关键词】

轨道交通规划;规划编制体系;综合开发规划

(全文刊登于《城市规划学刊》2017年第5期。限于篇幅,略有删减)

1 研究背景

在全国副省级以上城市中,厦门市轨道交通建设起步较晚。但自2010年前期规划工作开展之初,即意识到轨道交通与城市协调规划的重要性,以轨道交通规划为抓手,制定面向土地使用的规划编制体系,加强工程设计与城市规划在各个层面的衔接。在宏观层面,通过线网规划、建设规划实现轨道交通网络与城市空间结构的互动衔接;在中观层面,通过全线综合开发规划将轨道交通工程建设与沿线片区功能提升进行紧密结合,保证轨道交通功能发挥;在微观层面,通过轨道交通用地建筑概念方案、保障实施类规划工作落实开发方案,实现集约利用土地、绿色交通出行目标。通过多层次、系统性的轨道交通规划工作的开展,在前期规划阶段即保证轨道交通与城市建设的协调发展,保障轨道建设工作的顺利推进。厦门在轨道交通规划方面的工作,是对城市空间发展与轨道交通互动关系理论的实证探索与实践,对于国内其他轨道交通城市的前期规划工作开展具有一定的借鉴参考作用。

2 轨道交通规划面临的问题

国内大多数轨道城市,既有的轨道交通编制体系主要包括线网规划、建设规划与控制性详细规划三个主要环节。而轨道交通建设阶段涉及工程方面的规划设计包括了建设规划、工可研究、总体设计、初步设计、施工设计等不同层面。在工可到施工阶段,由于变化较大,同时同步缺乏相应规划的控制、指导与协调,导致轨道交通建设过程中遇到许多矛盾问题,主要表现在:

其一,轨道交通规划与城市规划的互动协调性较弱的问题。由于工程条件原因,轨道交通规划确定的线网、线路及控制用地必然不可能完全根据已有城市规划来编制,而这些调整又缺乏与既有的城市规划形成协调互动,没有新的城市规划对轨道交通交通规划进行校核优化与沿线用地的调整。这样就导致轨道交通规划与城市规划之间结合不紧密,不利于城市特别是沿线地区与轨道建设协调发展。

其二,轨道交通规划与其他交通系统一体化衔接的问题。既有的轨道交通规划没有将整个城市的交通系统纳入规划研究与控制范畴,更多基于轨道线路及站点的控制,而轨道交通的建设势必会对现有的城市交通特别是公共交通系统产生变革影响,引导城市形成以轨道交通为骨架的城市公共交通系统。如果前期没有进行规划控制,轨道车站建成后,与其他交通方式接驳时各方面协调难度将加大,制约轨道交通这种大运量公共交通系统功能作用的发挥。

其三,轨道交通规划对车站附属设施的规划与设置往往千篇一律,与周边建筑衔接与结建方面的考虑较少。同时一些轨道交通线路由于工程设计的原因需要穿越地块,这些用地一旦没有与轨道交通同步规划,同步建设做好预留,轨道建成通车后,这些地块的开发将因为轨道线路保护的要求而受到影响,不利于土地的集约利用。

其四,轨道交通作为重要的地下开发工程,对既有的城市地下空间开发规划产生重大影响。大多数城市地下空间的规划往往滞后于城市建设,地下空间开发相对分散,且主要以配建工程为主。而结合轨道建设对城市地下空间进行整体开发利用,是实现城市地下空间网络化、系统化的重大契机。但既有的轨道交通规划由于开发主体较为局限,缺乏与其他地下空间的整体规划,造成既有规划主要注重现状与近期目标,而忽略城市地下空间的协调发展与统筹布局。

3 轨道交通规划各地探索

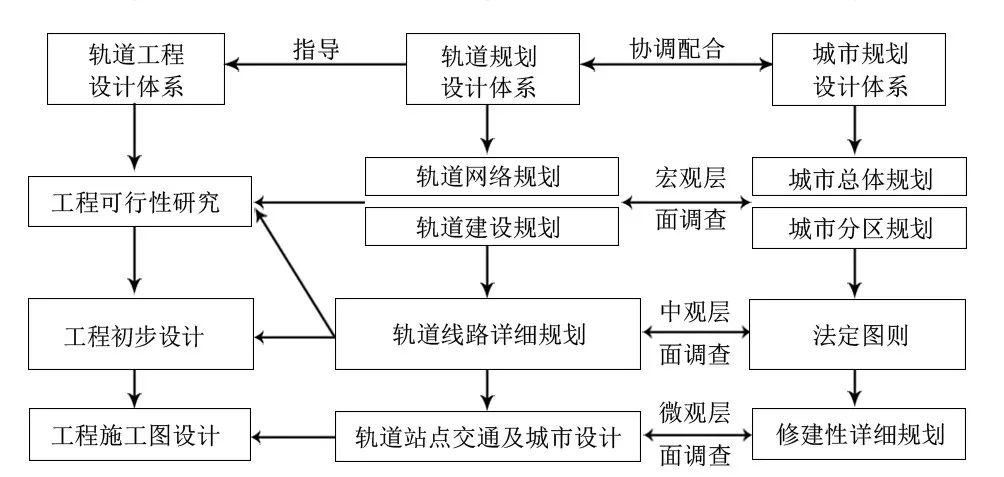

3.1 深圳——适应投融资模式的规划编制体系

深圳轨道交通建设一期工程是在政府主导下较为单纯的交通设施建设,对结合轨道工程建设的沿线用地及交通布局同步规划不足。总结一期设计的经验教训,在地铁二期工程中规划部门及早介入,通过调整轨道交通规划设计的流程,建立了基于TOD发展模式的规划编制体系。自2003年开始,深圳在线路及车站工程可行性研究前增加轨道交通线路及车站详细规划流程,在线路工程设计阶段增加线路及大型枢纽详细规划的编制工作,详细规划以建设规划为指导,从规划层面上保证了轨道交通车站的规划设计,将车站规划与周边土地利用规划、交通衔接等多种因素进行综合考虑,同时还充分考虑轨道交通车站与城市规划、道路网、常规公交、轨道上盖物业等之间的关系,从规划层面保证车站作用的发挥。通过详细规划的编制,指导线路的工程设计工作,使轨道交通规划与工程设计产生良好互动,并将轨道交通建设与城市形象以及城市发展紧密结合。与之同时,深圳初步建立轨道交通建设与沿线土地“捆绑式”开发的运作机制,尝试以土地开发保障轨道交通投资新模式。2012年启动的轨道三期工程,深圳市提出“土地作价出资”的投融资创新模式,即依靠轨道沿线土地资源,将轨道沿线的部分土地资源配套给地铁建设主体作为资本金。为支持轨道交通三期工程对投融资体系的创新,建立全面、系统的轨道交通外部效益内部化机制,深圳市顺应土地管理制度改革总体方案的要求,研究以土地使用权作价出资方式解决政府资本金注入的思路和方案,探索土地资产资本转化的途径和方式。在此背景下,深圳进一步优化轨道交通规划编制体系,提出面向实施的土地开发方案,加强轨道沿线用地的规划设计条件研究,通过城市设计的手段为片区法定规划的制定提供技术支撑。另一方面,为推动轨道三期投融资工作的顺利开展,在初步规划方案拟定的同时,市场对于用地评估与预测将提前介入,主要内容包括对规划方案开发建设的投融资分析、房地产市场需求和土地价值评估、投入产出平衡等内容(何寰, 叶青,2014)。

图1 深圳市轨道交通规划编制体系

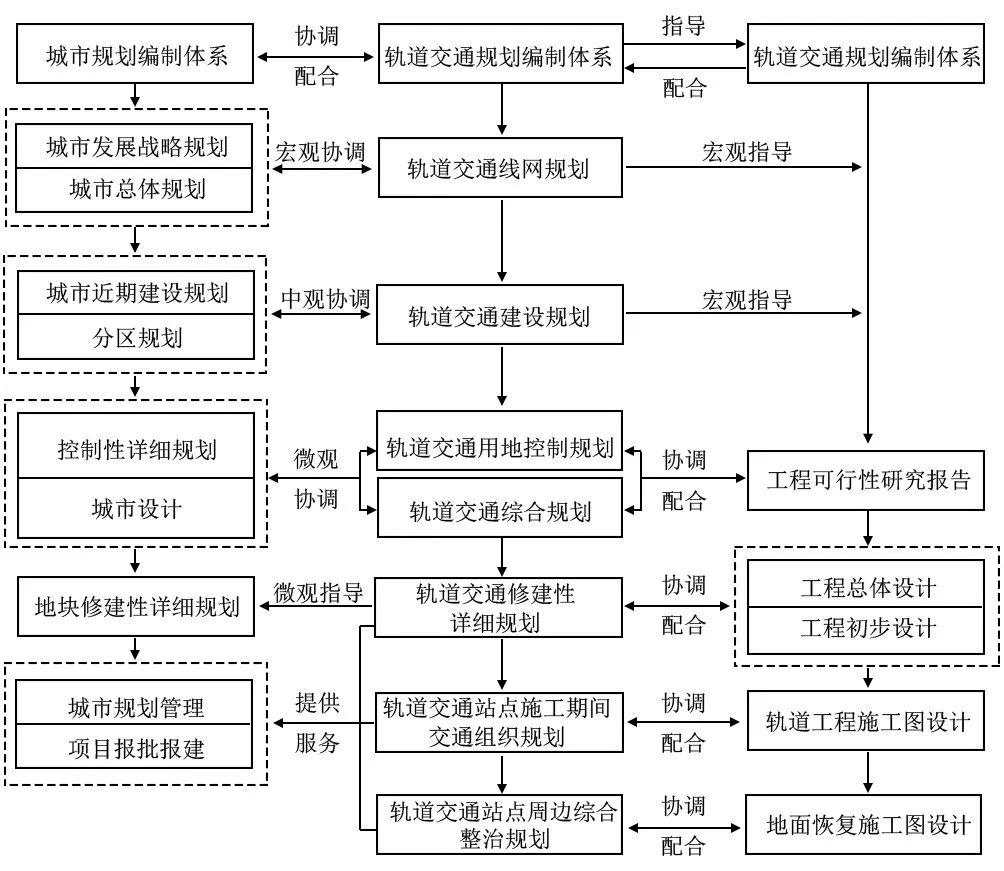

3.2 武汉——分层次分阶段的规划编制体系

武汉市政府于2008年出台《关于加快轨道交通建设发展的若干意见》提出轨道交通建设的规划和用地管理模式。供地方式上,轨道交通站点及配套用地以行政划拨方式供地;轨道交通站点上盖物业等涉及其他用途的混合用地,由市轨道交通建设管理办公室组织市规划、国土和房产部门研究提出供地方案。资金筹措方式上,要求制定详细的轨道沿线土地储备计划,对轨道沿线特别是轨道交通站点及站点周边500m范围内的土地原则上均由市土地整理储备中心委托武汉地铁集团负责储备,通过综合开发筹措建设资金。武汉地铁集团受土地储备中心委托作为轨道交通沿线特别是站点及站点周边500m范围内的土地一级开发主体,实施一级开发,开发上市收益作为轨道建设资金来源之一。

与此对应,武汉市政府在2011年左右出台了《武汉市轨道交通规划管理办法》(武汉市规划局,2011),办法提出了一整套分层次、分阶段的轨道交通规划体系。形成线网规划、建设规划、轨道用地控制规划、线路综合规划、修建性详细规划、轨道站点施工期间交通组织规划和站点周边综合整治规划7类规划项目(易文媛, 孙蕾,2014)。

较其他城市,武汉的轨道交通规划编制体系的系统性、层次性更加明晰,在与城市规划体系衔接方面主要新增了线路综合规划和修建性详细规划两个环节,从规划层面保证了轨道交通功能作用的发挥。在预可后,编制轨道交通站点综合规划,与工可同步编制,相互反馈;在工可后,总体设计和初步设计前,还编制完成了各条轨道交通线路及车站修建性详细规划。轨道交通线路及站点综合规划,是指为保障轨道交通工程的实施,协调沿线用地开发建设、地下空间合理利用,依据轨道交通项目工程可行性研究报告的设计方案编制的,涵盖轨道交通沿线及车站周边土地利用规划、交通组织规划和城市设计等内容的综合性规划。轨道交通线路修建性详细规划,是指依据轨道交通线路综合规划编制的,用以确定城市轨道交通线位、车站平面和竖向定位,明确轨道交通工程与城市道路、立交、地下管线、周边建设衔接的关系,以指导站场施工图设计和管线迁改的详细规划。

图2 武汉市轨道交通规划编制体系

4 厦门轨道交通规划编制体系

4.1 编制体系前期研究工作

2009年厦门重新启动轨道交通规划工作,根据轨道规划编制及报批工作需要,厦门市开展包括线网规划、近期建设规划、用地调整规划等规划项目及配套专题研究。结合轨道1号线工程设计的开展,厦门市地铁办、市规划部门委托厦门市城市规划设计研究院开展交通一体化衔接规划、投融资用地收储实施规划,并借鉴武汉城市经验委托厦门市城市规划设计研究院与悉地国际工程设计咨询公司合作组织编制轨道1号综合开发规划。

鉴于轨道前期规划工作全面开展,但相关管理条例立法工作滞后于规划建设前期工作,2012年厦门市规划部门组织起草《厦门市轨道交通规划管理办法》,管理办法于2013年由市政府颁布实施。管理办法中结合前期轨道交通规划的工作实际,首次提出厦门市轨道交通规划编制体系。

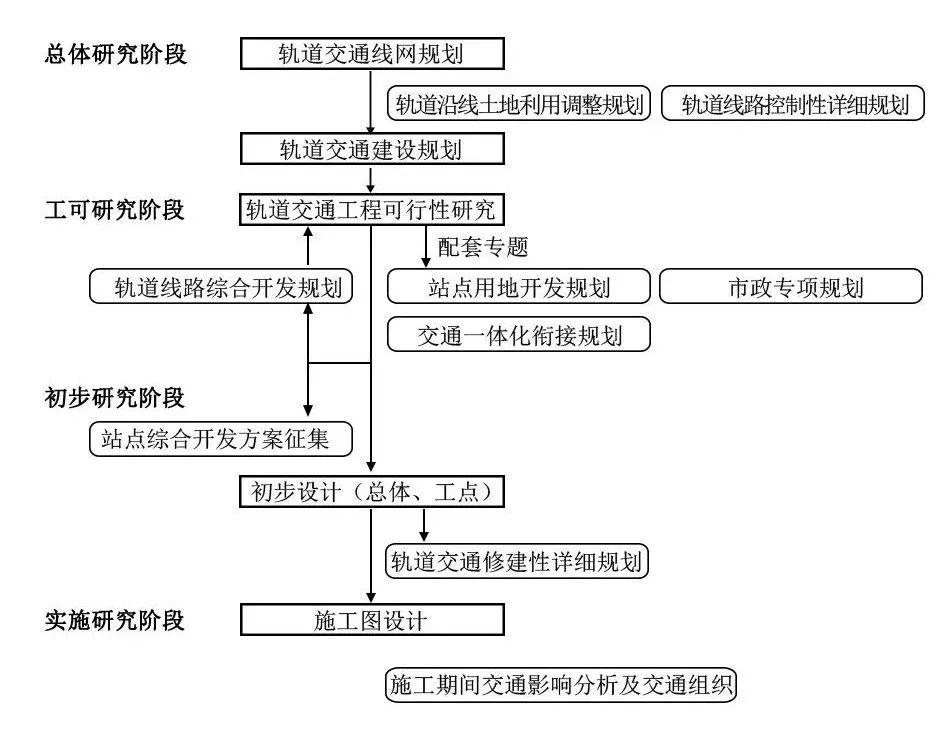

首轮的规划编制体系将厦门1号线开展的既有规划进行汇总,根据工程设计工作阶段划分规划体系层次:总体研究阶段开展轨道交通线网规划、轨道交通建设规划,并根据线网规划开展轨道沿线土地利用调整规划、轨道线路控制性详细规划工作;工可可研阶段同步开展轨道线路综合开发规划以及站点用地开发规划、交通一体化衔接规划、市政专项规划等配套专题;初步设计阶段开展站点综合开发方案征集及修建性详细规划;实施规划阶段开展施工期间交通影响分析及交通组织。

首轮规划编制体系明确了轨道工程设计各阶段需要开展的规划工作,对轨道前期规划工作具有一定指导作用,但在体系构建上存在表述不清、缺乏与城市规划体系衔接等问题。至2014年,结合年度轨道交通规划项目梳理,市规划部门重新优化和完善了轨道交通规划编制体系框架。

图3 厦门市轨道交通规划编制体系(第一轮)

图4 厦门市轨道交通规划编制体系(第二轮)

4.2 厦门轨道交通规划编制体系框架

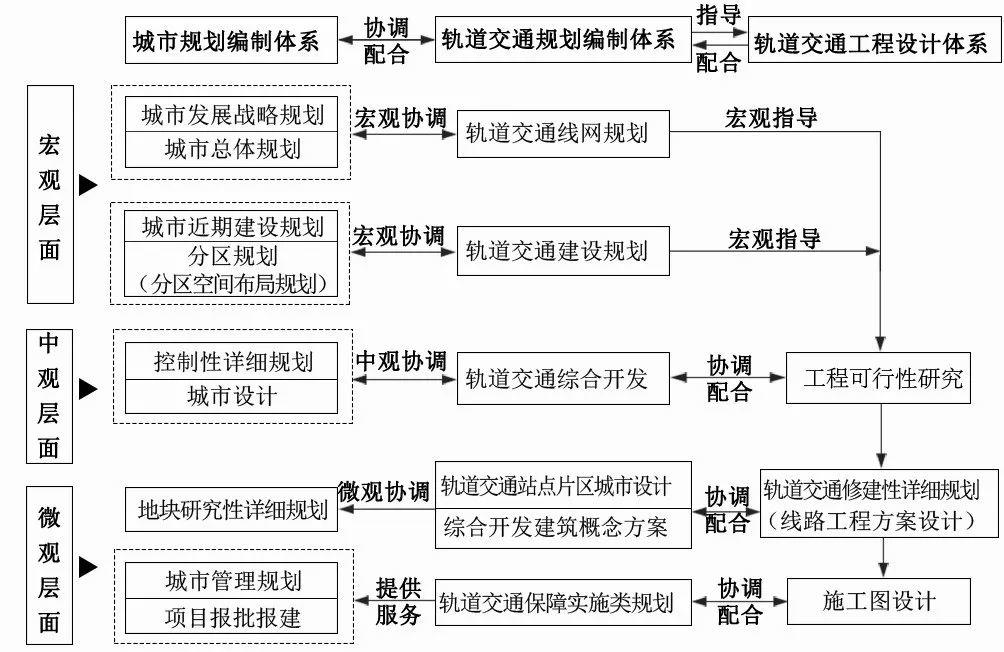

《中华人民共和国城乡规划法》明确提出,城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划,详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。根据城市规划的规划范围和规划深度的不同,可以分为宏观、中观、微观三个层面。与城市规划编制体系相对应,厦门市轨道交通规划编制体系由三个层面、五类规划组成,分别与城市规划编制体系、轨道交通工程设计体系相协调对应,保证轨道交通工程建设适应城市规划要求并引导城市发展。

图5 总体框架图

(1)宏观层面

宏观层面主要包括轨道交通线网规划和建设规划两类规划。

轨道交通线网规划是城市总体规划的重要组成部分,是综合的专业交通规划,又是城市综合交通规划的延伸和补充,是轨道交通规划设计建设的上位依据和基础。轨道线网规划的适应年限为远景年,同时有与城市总体规划相对应年份的线网。其主要内容包括城市和交通现状、交通需求分析、轨道建设必要性、轨道功能定位和发展目标、线网方案与评价、车辆基地规划等方面。

轨道交通建设规划是轨道交通近期建设的依据,其适应年限一般为5-10年。主要根据城市总体规划、综合交通规划、城市发展要求、客流预测以及城市发展要求和财力情况进行编制。其主要内容为近期建设线路的选择以及功能定位、近期建设规模论证、线路走向布局、运营模式、工程筹划、资金测算及筹措等方面。

宏观层面上,线网规划主要根据城市发展战略规划和城市总体规划编制,是指导城市轨道交通近期建设和长远发展的重要依据。同时线网规划是城市综合交通体系规划的组成部分,是城市总体规划的专项规划,其主要内容应纳入城市总体规划中。城市总体规划应重视以轨道交通为骨架的综合交通体系,进行轨道交通发展与城市发展战略的互动研究,协调轨道交通线网与城市空间结构、发展策略、综合交通枢纽的关系。建设规划是城市轨道交通近期建设项目安排的实施性方案,亦是城市近期建设规划的重要组成部分。

(2)中观层面

中观层面主要引入轨道交通综合开发规划。

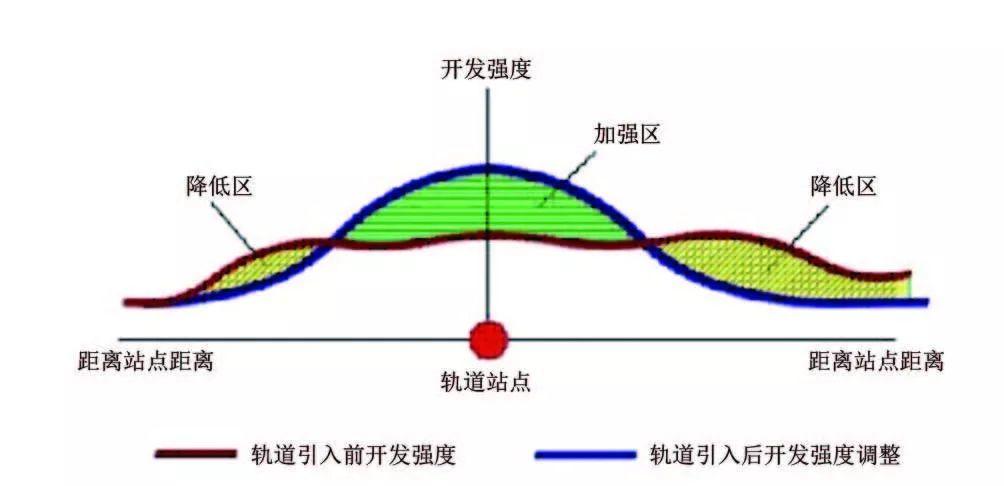

线路综合开发规划是指为保障轨道交通工程的实施,协调沿线用地开发建设、地下空间合理利用,结合轨道交通项目工程可行性研究报告的设计方案编制的涵盖轨道交通沿线及车站周边土地利用规划、交通组织规划和城市设计等内容的综合性规划。其主要内容包括对工程可行性研究报告初步方案提出的线站位、总平面方案进行论证和规划反馈,线路及站点的功能定位分析、沿线用地特别是站点地区的用地调整方案、站点接驳与换乘交通一体化设施规模指标和空间布局、站点周边地下空间开发意向、站点周边城市设计意向、站点风亭、出入口、冷却塔等设施的布局意向、站点建设用地指标及控制指引图则等方面内容。

(3)微观层面

微观层面主要包括轨道交通用地建筑概念方案、保障实施类规划两类规划。

轨道交通用地建筑概念方案主要由轨道公司根据规划部门提供的设计任务书开展建筑方案设计及深化工作。保障实施类规划主要包括线路交通一体化衔接规划和线路投融资收储实施规划。

线路交通一体化衔接规划与轨道工可同期并行推进并作为其配套专题,旨在轨道前期规划阶段即明确交通衔接要求并在工程设计中进行落实。其主要内容包括完善步行通道及设施,加强轨道交通与其他交通方式的衔接,扩大轨道站点辐射范围,完善轨道站点周边路网建设,改善站点客流集疏运条件,优化交通组织。

线路投融资收储实施规划是根据线路综合开发规划,根据线路投资情况,梳理线路沿线可收储用地,合理划定沿线收储用地线,制定收储方案,作为轨道建设资金来源。

图6 站点地区开发强度调整示意图

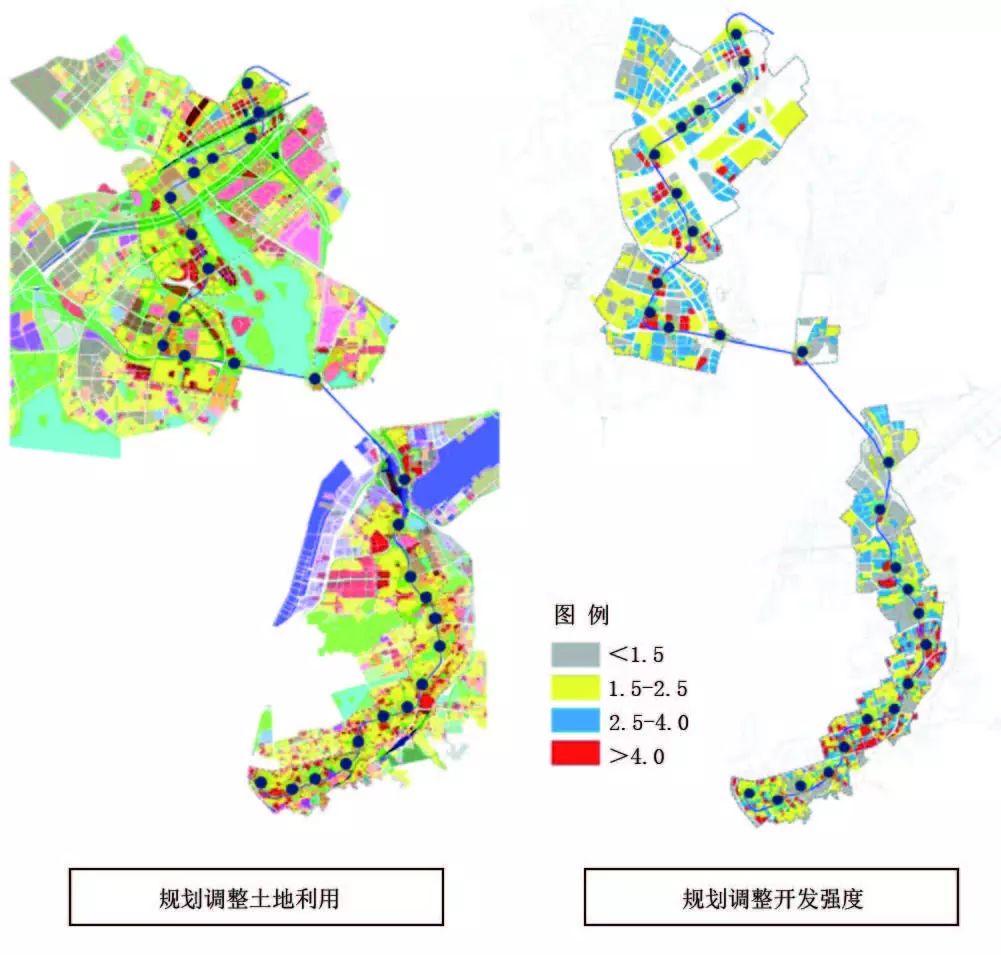

图7 土地利用及开发强度调整图

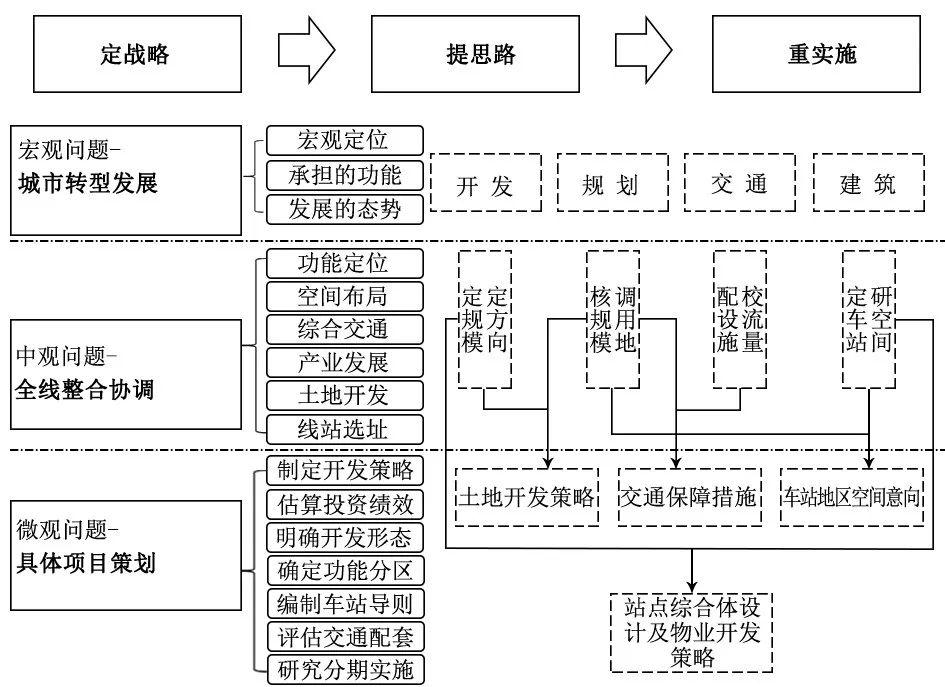

5 线路综合开发规划

以厦门轨道1号线综合开发规划为例,规划分“宏观-中观-微观”三个层面系统性研究轨道建设对全市、沿线地区及站点周边用地的影响。从城市转型发展角度,明确1号线综合开发总体发展策略;从全线整合协调角度,提出功能定位、产业转型、空间布局、线路优化、综合交通对策;从具体项目策划角度,制定开发策略,提出开发方案,编制控制图则,完善配套政策。

5.1 主要内容

5.1.1 定战略,统筹布局

规划以全域视角分析轨道线网建设对城市空间结构、产业布局、城市交通等各子系统的影响,明确1号线及各站点定位,以全线产业布局优化为原则,制定用地调整与开发强度对策,调整公交场站布局、建设“P+R”岛外停车换乘系统,构建以公共交通为主体的综合交通体系,为交通需求管理提供依据。

5.1.2 提思路,差异发展

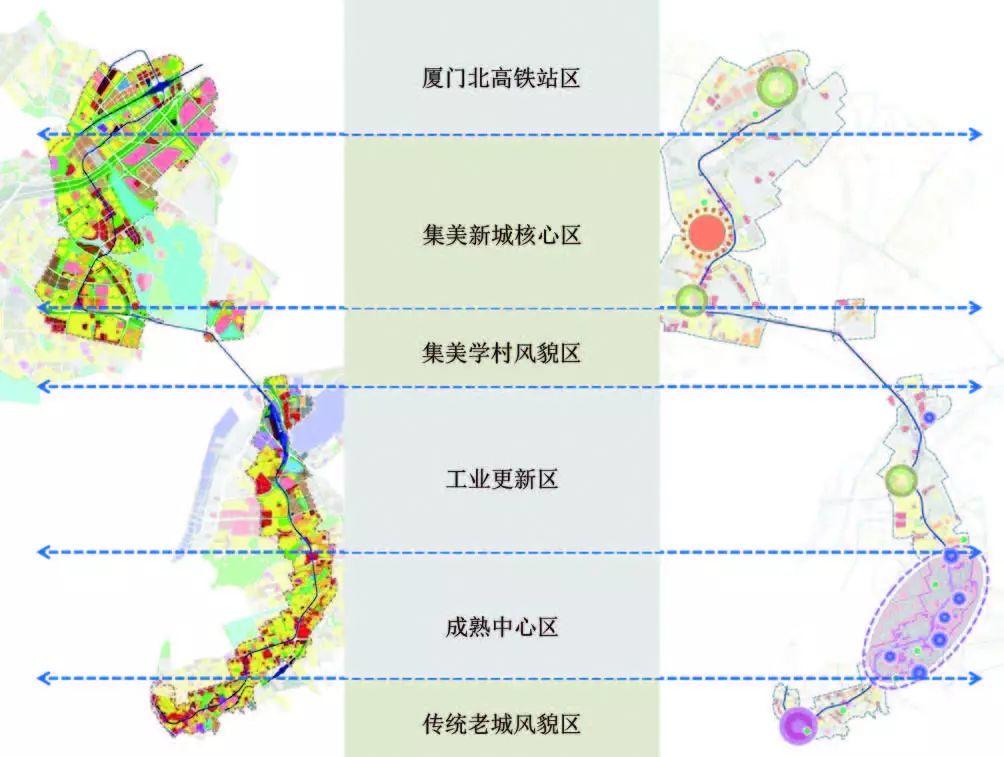

针对沿线不同区段特点,将全线划分为传统老城风貌区、成熟中心区、工业更新区、集美学村风貌区、集美新城核心区及厦门北高铁站片区六个区段,提出针对性的规划开发建设对策。

图8 区段划分图

传统老城风貌区强化车站出入口及地下通道与厦门主要旅游集散地的步行联系,综合开发注重风貌保护,确保有序更新。

成熟中心区强调交通无缝衔接与城市环境品质提升,充分挖掘地下空间资源,形成地下步行网络联系主要交通枢纽及商业设施。

工业更新区结合退二进三转型政策,进行存量用地二次开发,综合开发突出园区功能完善与提升。

集美学村风貌区强化风貌保护,完善旅游配套,理顺片区交通接驳系统,为区域旅游集散中心功能提供支撑。

集美新城核心区凸显规划引导形成珠链式“TOD”布局模式,厦门北高铁站片区强化高效交通一体化及地上地下空间一体化建设。

5.1.3 重实施,精细规划

引入商业策划团队,通过市场调研进行综合开发业态研究,使规划顺应市场。以城市设计为引导,提升城市空间品质,对下阶段设计提出工程衔接、形态控制、交通组织、分期建设具体控制要求。

在此基础上,规划创新性将设计意图通过地上地下控制性详细规划进行规划落实。地铁社区控制性详细规划与现行的控制性详细规划编制管理体系进行衔接,将其作为厦门控规编制单元中的管理单元,纳入规划管理中。其内容涵盖既有管理单元控制性详细规划的要求,并以城市设计为引导,协调站点与周边的用地、开发强度、交通接驳设施、地下空间开发的关系。地铁社区范围划定以厦门市规划编制单元与管理单元的范围为依据,范围边界与管理单元边界重合,这样地铁社区规划的调整可以在管理单元中进行容量平衡、指标与公共设施配套的校核,并与规划管理无缝对接,并形成站点地区管理单元控制图则用以指导规划管理与开发建设。

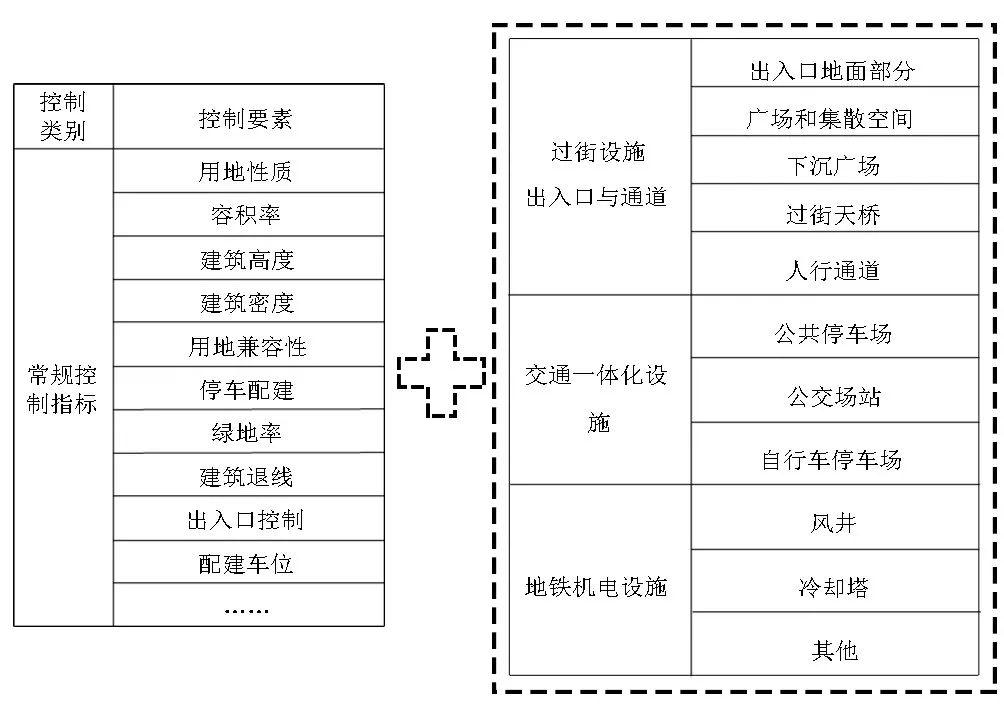

地面控制性详细规划,将步行设施、交通设施及地铁附属机电设施控制要素纳入指标体系。步行设施主要包括过街设施、出入口与通道;交通设施主要指与轨道换乘衔接的交通一体化设施,包括公共停车场、公交场站和自行车停车场;地铁附属机电设施包括风井、冷却塔等需占地的附属设施。交通一体化设施、部分风井出入口根据周边规划条件鼓励与周边建筑结合建设,场站设施规模主要以数量指标进行控制。

图11 地面控制性详细规划指标体系图

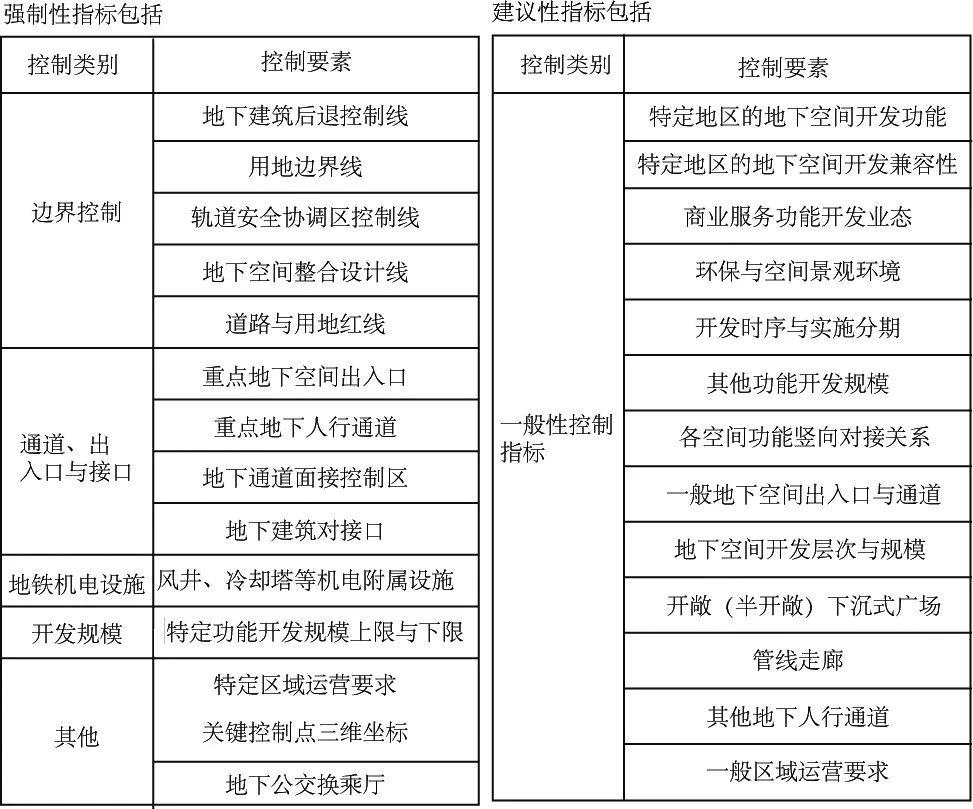

地下指标体系分为强制性和建议性两类。强制性指标包括开发边界、通道出入口与接口、地铁机电设施和开发规模等,主要起到重要设施的定界定量定点作用。建议性指标住主要是根据城市设计开发方案提出的引导性控制内容,包括开发功能、开发时序及衔接方式等。

图12 地下控制性详细规划指标体系图

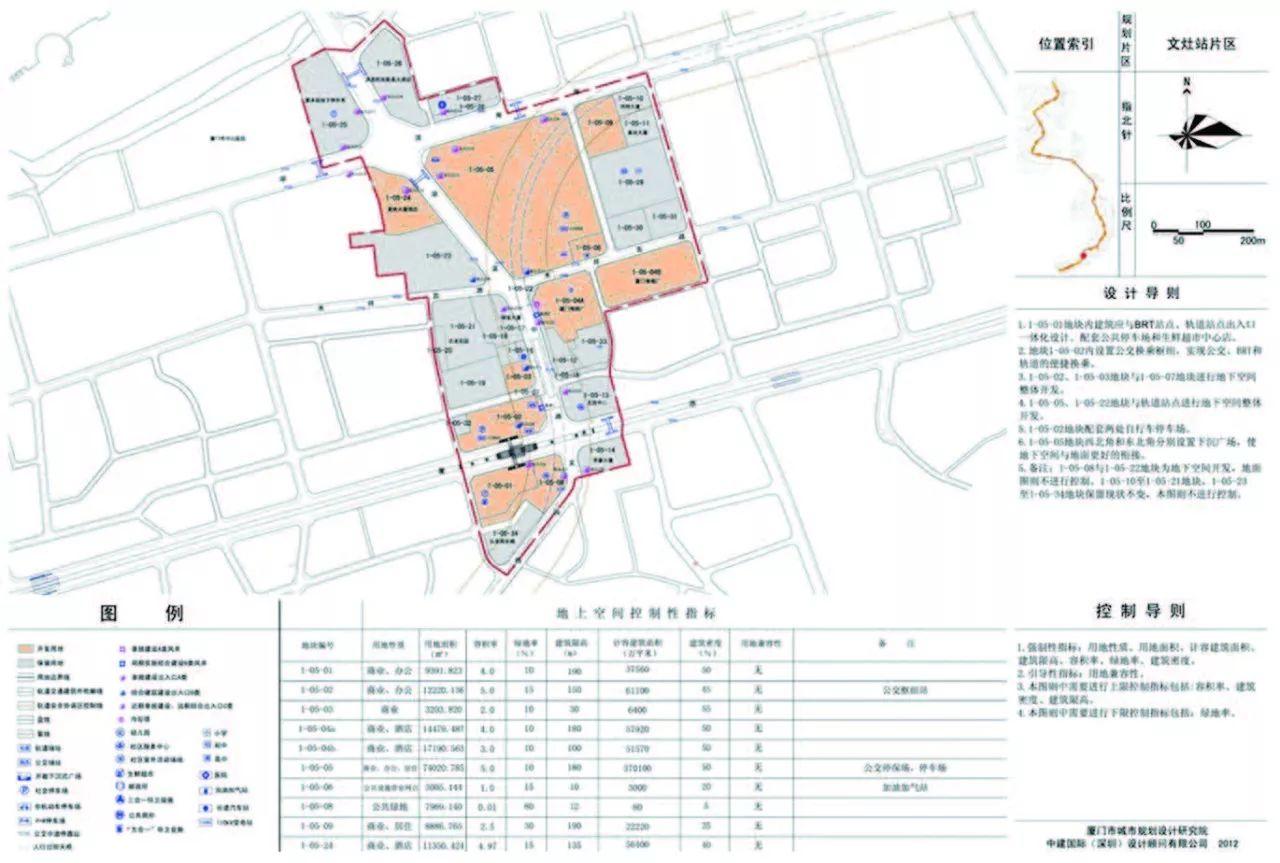

规划成果以地上、地下控规一张图形式体现规划管控内容,为规划管理提供依据。

图13 文灶站地面控制性详细规划图则

图14 文灶站地下控制性详细规划图则

5.2 规划特色

5.2.1 分层次、多维度的规划分析方法

线路综合开发规划分别从宏观、中观、微观分层析进行研究分析,即:全线乃至全市层面进行系统性整体性的研究,提出空间结构与布局优化、交通一体化衔接、地下空间综合利用的综合开发策略;沿线片区层面结合区段特征进行分区层面的规划引导;对具体车站及重点地区开展城市设计及流线组织分析,明确控制要求。

基于轨道建设与城市发展互动的关系,通过站线位研究、物业策划、财务评估等多维度分析,提出合理化建议,实现城市规划、工程建设、经济效益、社会效益的多赢。

5.2.2 创新控规编制方法,加强规划引导与控制

规划通过优化地面控制性详细规划控制指标体系,创新性提出地下控制指标要素,地上地下分层控制,并分别以一张图形式体现规划管控内容。针对具体的轨道交通用地,进一步细化设计要求,为轨道交通用地建筑概念方案的设计提供依据。

6 评估与建议

厦门通过完善轨道交通规划编制体系,从宏观、中观、微观多层面加强与城市规划、轨道工程设计体系的协调衔接,特别是在中观层面引入线路综合开发规划,实现了城市规划意图的空间落实。综合开发规划是厦门在城市规划方面的创新与尝试,为轨道工程规划与城市规划的“规划统筹、系统衔接”提供规划编制及管理的新思路与新平台。

厦门轨道交通规划从目前几条线路的规划实施效果看,总体实现了引导城市依托轨道建设实现城市空间优化,土地集约利用、交通一体化的规划目标。但在规划编制过程中,还存在以下问题:

一是规划统筹的问题。轨道线网规划既是城市总体规划的专项规划,但在编制上又相对独立。轨道交通线网规划与城市总体规划的编制往往不是同时间编制,轨道交通规划以既有的城市总体规划及城市发展战略为依据,其提出的轨道线网必然也会对城市总体规划产生影响。而城市总体规划作为主要的法定规划,其编制组织流程复杂且耗时长,没有及时结合轨道线网进行优化调整,存在城市中心结构、城市用地与线网耦合度不高,部分沿线用地处于城市规划区之外的问题。

二是功能耦合的问题。宏观层面线网规划重在城市中心及大型设施的串联,中观层面的综合开发规划主要针对沿线既有规划进行中心优化、交通设施衔接,编制的地铁社区控制性详细规划的调整主要依据既有管理单元的容量、指标与公共设施配套进行单元内的自调整。而这在一定程度上忽略了线路特别是线网骨架形成后,城市公共设施特别是体育场馆、图书馆等大型对人流集聚要求较高的公共公益设施的整体布局分析。这类设施的布局亦对城市总体布局、站点地区的发展有极大的影响,对站点用地开发也会带来不确定性。

因此在城市进入轨道建设阶段,城市规划与建设应加强以下几方面的工作。

(1) 加强城市规划与轨道规划的互动

在轨道线网规划阶段既要加强城市规划的指导,在既有线网明确的基础上,又有必要适时启动城市总体规划修编与调整工作,加强轨道交通规划与城市中心结构、大型城市设施布局、土地利用方面的专题研究工作。

同时轨道交通是城市综合交通特别是公共交通体系的重要组成部分,构建以轨道交通为主导的城市综合公共交通体系是发展绿色交通的主要途径。而构建城市综合交通体系是一个更加宏观更加复杂的系统工程,有必要由线到面乃至更大区域地进行整体研究和系统建设,特别是公交线路规划,将会对其实际需求规模及布局产生调整,因此有必要抓紧开展相应的深入研究,对既有规划进行校核和修正,避免过度建设和预留不足的情况发生,做好弹性设计,适应未来调整的可能性。

(2)协同推进站点片区规划及开发

站点片区是轨道沿线重点开发建设的区域,也是实现轨道引导城市发展、实现土地高效配停止的城市基本单元。结合轨道建设同步开展站点片区开发建设,对实现轨道投融资平衡以及保障今后轨道客流都有积极的作用。因此有必要在市层面形成统一的协调机构,各部门协同推进,通过落实前期开发主体,将有利于深化片区规划,共同推进片区开发建设的工作。

作者简介

魏晓云,厦门市城市规划设计研究院,综合开发所所长,高级工程师,注册城市规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@126.com

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

长按并识别二维码 关注“城市规划学刊”

始发于微信公众号:城市规划学刊

规划问道

规划问道