【作者简介】

王建国,中国城市规划学会副理事长,东南大学建筑学院教授,中国工程院院士

提要

城市设计的历史演进经历了前工业时代的传统城市设计、工业时代的现代主义城市设计、1960年代以来兴起的绿色城市设计和新千年数字化城市设计4个范型的发展。今天的城市设计已经呈现为4种范型相互交叠、日益趋向以绿色生态、历史文化和科学技术为导向特征的发展。为合作应对全球气候变化,中国政府在2020年提出“双碳”目标,与城市发展建设密切相关的城市设计的绿色转型势在必行。回顾了中国提出绿色城市设计理念的背景,通过海口、厦门、湖州、广州等地开展的基于“生态优先”的城市设计案例,分析介绍和总结了团队在绿色城市设计实践方面的探索成果。

关键词

绿色城市设计;生态优先;设计策略;实践转型;中国

回顾近30年来的国际和中国的城市设计发展态势和动向,城市设计的绿色化转型非常明显,而新千年以来伴随信息技术发展的数字化转型无疑又成为城市设计发展一个新的高峰,尤其是在大尺度城市设计实践方面。在绿色化转型和数字化转型中,数字化主要是城市认知解析维度和设计方法手段的迭代升级和转型,本文主要讨论绿色城市设计理念、策略和实践应用,其中也包含了数字化进阶的一些内容。

2020年9月,中国政府宣布了争取2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”目标,以回应《巴黎协定》制定的2100年全球温升小于2 ℃的减碳合作目标。虽然早前已经存在绿色城市设计的基本理念和概念内涵,但在践行“双碳”目标的今天却进一步获得了来自政府和社会推动的转型动能。

城市设计历史发展经历了四代范型,亦即:传统城市设计、现代主义城市设计、绿色城市设计和数字化城市设计。四种范型及其代际递进虽然涉及城市认知图式建构与再建构活动的范型转换,但只要涉及大尺度城市设计,不同范型之间依然存在竞争、选择和融合。

1 四代城市设计范型发展梗概

城市设计与城市聚落的最早形成相关。从城市诞生开始,直到19世纪末、20世纪初,城市设计经历了一个漫长的学理内核稳定、知识边界渐进的过程。其主要特征是:总体遵循实用性、地域性和社会性原则,并通过建筑学视觉有序原理,对较大版图范围内的城市和建筑进行空间形体的设计控制。传统城市设计除了考虑城镇基本功能外,大多与城市叙事场景可感知空间的形态塑造和视觉美学相关,在实践层面则通常与建筑学领域的工程科学和技术手段关联。

工业革命后,伴随技术发展,基于“视觉有序”的城市景观发生了一些变化。一是摄影技术的发展,研究者可以用照片代替绘画,更加便捷和客观地记录城市场景;二是机动车和自行车等交通工具的普及, 培根在《城市设计》(Design of Cities)一书中提出了“同时运动诸系统(simultaneous movement system) ”,即不同类型的运动构成一个完整的认知系统,不同的运动速度会导致感知的不同。这些感知不同最终会成为城市设计实践的重要依据。

从更宏观的视角看,工业革命以来欧美等发达地区城市的率先急速发展,规模集聚扩大。进入工业化进程的城市功能、社会结构、空间组织和交通方式等发生了前所未有的变化,一批专业人士开始由景仰工业化和现代主义的技术美学观念和价值系统,转向对现代主义城市机器范型的研究。他们注重功能、运转和效率,希望大刀阔斧地改造历史城市,甚至提出要取消城市步行街区。二次世界大战后的“大拆大建”式的城市更新(urban renewal) 和新区建设对地域历史文化和社区生活产生的负面影响引起了关注,1956年,哈佛大学召开国际城市设计论坛,一些专家提出应把城市设计看作综合性的城市环境设计,以此满足人的适居性要求,维护历史文脉。

1960年开始,受日益盛行的全球环境保护运动的影响,生态环境保护思想开始影响城市设计的价值理念和实施目标,第三代“绿色城市设计”由此而生。绿色城市设计通过把握和运用以往城市建设所忽视的自然生态的特点和规律,贯彻整体优先和生态优先准则,力图创造一个人工环境与自然环境和谐共存的低碳社会和具有可持续性的城镇建筑环境。

进入21世纪,以移动互联网、大数据、人工智能、物联网和云计算等为代表的数字技术发展风起云涌。深刻改变了人们的城市、景观到建筑全链设计的专业认识、作业程序和实操方法。于是,第四代数字化城市设计便应运而生。

数字化城市设计深刻改变了我们以往对城市空间形态的认知和识别方式,其基于多源数据系统整合、具有概率可靠性的数据层成果,能够在自上而下的空间规划、资源调配、发展安排与自下而上的基于个体认知体验的碎片化局地场景之间建构起互联互通的桥梁,而这在之前完全是不可能的。从数字认知、数字思维、数字设计到数字成果的城市设计范型,与日益深层次改变社会组织方式和城市运行机制的万物互联联系在一起。数字化城市设计帮助人们真正获得了理性规划落地实施的机会,很大程度上弥补了原先规划管理引导对于社会生活、场所内涵和空间认知过于单一和居高临下的缺憾。

2 绿色城市设计的概念缘起

城市选址与自然气候、地形地貌、环境禀赋及决定城市所属区域的生态足迹密切相关。在古往今来的城市发展历史上,城市选址和规划建设一般都要审慎考虑土地、气候、水文和植被等自然要素。古今中外大量城镇因地制宜建造起理想城镇家园,并部分保存了农业村庄最初的一些聚落原型,其所对应的就是城市作为有机秩序的载体。

19世纪下半叶,随着城市急剧扩张,规模越来越大,原本处在“自然中的城市”逐渐走向要在城市中建设生态绿地和游憩公园, 也即是“ 城市中的自然”。欧美兴起的城市“公园运动”“田园城市”等,直到二战后的“大伦敦规划”“有机城市”等,应对的就是工业革命后城市规模急剧扩张在绿色城市(规划) 设计方面的积极探索。

卡逊(Carson) 在1962 年出版的《寂静的春天》(Silent Spring) 中预言人们滥用农药会导致环境污染、生态破坏;罗马俱乐部(The Club of Rome) 1972年发表著名的《增长的极限》(Limits to Growth),敲响了人类社会以自我为中心、一路高歌猛进发展的警钟。人类生活生产活动与生物多样性的关系及其对自然演进的负面影响受到持续关注,环境保护运动由此发轫。1968年阿波罗飞船登月发回了在距离地球30 000 km的外太空拍摄的地球照片,人们在照片上只能辨识海洋、高山、陆地等,早已没有国界疆土的概念,“人类只有一个地球”的概念引发了全球政治家、社会活动家和严谨学者的思考;1987年,联合国世界环境与发展委员会(WCED) 发表《我们共同的未来》报告,系统探讨了人类面临的一系列重大经济、社会和环境问题,正式提出可持续发展的理念,报告希望全球要更加全面考虑资源与环境的问题,并重视人类社会发展代际伦理的公平性和永续性。

国际间一些知名学者对城市生态特点的关注及其相关论著和城市设计相关学科的发展也对绿色城市设计起了重要的推动作用。如麦克哈格(McHarg) 的《设计结合自然》(Design with Nature,1969)、道萨迪亚斯(Doxiadis) 的《生态学与人类聚居学》(Ecology and Ekistics,1975)、西蒙兹(Simonds) 的《大地景观》(Earthscape, 1978) 和荷夫(Hough) 的《城市和自然过程》(Cities and Natural Process,1995) 等。

在众多学者中,影响最大的应属麦克哈格。他在《设计结合自然》一书中提出了生态学原理运用于城市设计的两个基本原则:一是生态系统可以承受人类活动所带来的压力,但这种承受力是有限度的,因此人类应与大自然合作;二是某些生态环境对人类活动特别敏感,因而会影响整个生态系统的安危。他认为城市空间的创造必须“自然地”利用自然环境,将对自然环境的不利影响减小到最低程度,为此他提出一系列具体的设计原则与方法。

现代的绿色城市设计思想雏形或许最早可溯源自19世纪生物学的崛起,美国早年的“公园运动”以及波士顿的“翡翠项链”滨水公园绿带,均体现了自然系统规划优先于人工系统建设的专业实践成果。麻省理工学院林奇教授曾经将与绿色相关的有机城市作为与宇宙城市原型、机器城市原型并列的三大城市原型之一,其关注的社区、连续性、健康、安全、平衡、互动均为当代城市非常具有正面性的概念。1970年代后,在可持续发展全球共识推动下,城市设计突破了原先主要与建筑学、城市规划相关的有限领域,开始与风景园林学和生态学结合,并产生了诸如“景观都市主义”改造建设城市的探索性新观念,生态原则被确立为城市设计的重要基准。

1967年,新加坡针对自然资源比较匮乏的国情,提出通过公园连接道与林荫大道等开放空间联系成一体的“花园城市”(garden city) 规划概念,实施后达成了一定程度的经济发展与生态保护的平衡。到21世纪之交,新加坡城市人口激增,经济持续向好,新加坡国家公园局进一步提出“公园中的城市”(city in a garden),更加强调城市生态的可持续性及公园绿地系统与森林系统和水域系统的整合。2013年,新加坡加入世界“亲生物城市”行列,未来的城市发展不仅要“亲人”,而且还要“亲生物”,由此开展了“亲生物城市”(biophilic city)的建设,并通过城市、社区和建筑等三个层面不断增加“亲生物”元素,保护并促进生物多样性,提升城市的发展韧性、包容性和宜居性。

1993年4月,中国海南海口市人民政府举行国际城市设计竞赛和研讨会,会议就“热带滨海城市的塑造”为主题,系统探讨了热带滨海环境气候适应性城市设计问题。与会的著名学者包括柯里亚、刘太格、韦湘民、杨经文、罗小未、陶松龄等,会议用中、英两种文字发表了会议宣言和指导海口未来城市设计的14条原则(笔者为主要执笔者之一),其中宣言主要内容和大部分原则都与绿色城市设计相关。

1997年,笔者在《建筑学报》发表了题为“生态原则与绿色城市设计”的论文,在国内率先提出未来城市设计必须贯彻“整体优先、生态优先”的准则,城市设计需要具有城市可持续发展的全局视野,将“能不能做”“可不可以做”“值不值得做”“应不应该做”作为今天评判城市设计项目新的基本价值准绳。城市设计并非只是寻求一种形态和空间的视觉秩序,在某种意义上,寻求的是一种包含人及人赖以生存的社会和自然在内的、以舒适性为特征的多样化空间,是一种建立在人类与自然共生基础上的多目标综合环境设计。

2013年,中央城镇化工作会议上,会议第一次提出城镇发展建设应该要“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,其真实的指向主要是城市设计工作在城市规划和城市建设中的缺位问题。此后,“公园城市”等学术主张更加具体地直指绿色城市设计。雄安新区和北京城市副中心规划建设均提出了蓝绿交织、清新明亮、水城交融的建设愿景。

2020 年9 月, 中国政府正式宣布“双碳”目标。以前我们讲建筑节能方面的“四节一环保”和建筑的3R理念,现在又要开始回应更加明确的应对全球气候变化的“碳达峰”以及远期更加具有决定性意义的“碳中和”要求,这使得绿色城市设计成为今后国内外围绕“双碳”目标的城市建设倒逼转型的必由之路之一。根据“双碳”目标和各国的碳排倒计时,我们需要重新评估和完善先前国内外的重要的生态城市建设案例,如瑞典的哈默比新城、中国的中新天津生态城及一系列按照PLE (passive & low energy) 思想的城镇规划和建筑设计。

新千年以来,全球气候变暖、海平面上升、“黑天鹅”致灾性“城市病”等频发。这时,与局地微气候、能源利用、生态平衡等相关的绿色城市设计研究开始向纵深进展。诚如巴奈特(Barnett)所言,“就传统而言,城市设计师会在工作中假设自然环境是稳定的,通过工程来理解并控制自然力。而今人们发现城市发展的总趋势是不可持续的,不仅是由于加速城市化和非集权化造成的浪费,而且在于气候也变得非常动态”。如果说,绿色城市设计最初还仅仅是一种理念和专业价值讨论的话,今天的绿色城市设计却已经是真刀真枪应对气候变化挑战的实际问题了。今天我们在城市设计专业实践中,看到越来越多的运用FLUENT、CFX、CFD、Envi-met等软件用于城市微气候的分析及热岛评估,科技的进步提升了城市设计在绿色生态和环境可持续发展方面的合理性,也给第一代和第二代城市设计范型增加了新的“真”和“善”的内涵。

3 绿色城市设计的策略建构

绿色城市设计把城市看作一个与自然系统共生的生命有机体,关注城市的可持续性和韧性。绿色城市设计的核心策略是将“生态优先”和“环境承载力”前置。规划实践中人们经常讨论的“以地定城”“以水定城”“形随流定”等等都与环境承载力和生态足迹有关,近年国土空间规划也在宏观尺度上将城市设计与各类资源要素结合起来,形成广义的绿色城市设计认识。

古今中外,城市设计对如何科学面对自然环境和生态要素有不少共识以及规划设计策略和原则。如《管子·乘马》曾经写道:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近阜而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利。故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”亦即城市建设选址要因地制宜,地势要高低适度,水源要满足生活和城壕用水,同时又不能有洪涝之患。

分析总结历史城市设计和规划建设的经验,关键词大致有:因地制宜、因时制宜、量入为出、随类赋形、顺势而为等。

通过多年的系统研究和工程实践探索,笔者认为,就绿色城市设计的营建导向而言,价值理念和设计的策略建立最为重要,技术反而居其次。绿色城市设计需要一个全局性的规划设计理念转型。

3.1 “因地制宜”设计策略

人类生存和社会发展并非不可通过利用自然和改造自然来优化提升人居环境品质,有时优化调适后的生态过程可能是更好的,古今中外有很多自然理水、理景和城乡建设的优秀先例。但是,人们不能无视和违背自然规律,总体应该是采取“顺应”和“制宜”的城市设计策略,如同绿色建筑或者低碳建筑设计中有主动式和被动式节能设计,应该尽可能多采用被动+绿色低碳(PLE) 的策略,主动式干预也需要,但应该在被动式设计和技术措施已经充分利用的基础上使用。

目前国内外很多大尺度城市设计已经普遍对风热环境、通风廊道、地形利用、植被保护、动物迁徙路径、山丘河谷汇水等进行大数据信息分析研判,结果就是从“因地制宜”策略思路找出城市建设合理的“适建性”和环境容量,然后做出合宜的城市设计优化方案。

例如,前述新加坡就基于“亲生物城市”理念,针对气候和自然地理条件,构建了一个由自然保护区、自然公园、多元主体社区花园、城市立体绿化和建筑空中绿化等组成的绿色生态系统。自然保护区有4个,其中中央集水区自然保护区位于城市的地理中心,是新加坡的“绿肺”。围绕这些自然保护区,根据亲生物的优先原则,设置了自然公园缓冲区网络,两者生态位层次不同、生态功能不同、在城市社会和生活系统中发挥的作用也不同,公园可以代替自然保护区作为公众与自然联系的场所,同时还为自然保护区的动植物提供生态上相互依存的栖息地。在城市和建筑设计层面,加强人行天桥或立交桥绿化、“将绿化引入建筑”的规范和要求制订。例如,新加坡市区重建局(URA)要求开发商在开发项目提供景观区域,其最小总面积要与开放用地面积相等,具体形式可以包括屋顶花园、屋顶农场、可食用花园、空中露台、垂直绿化墙以及在建筑立面使用种植箱等。截至2022年初,新加坡空中绿化面积已经达到143 hm² (图1)。

图1 新加坡植物园

在城市建成区也有不少探索。1990年代,柯克(J. Cook) 提出了一个“凤凰城太阳绿洲模型”(Phoenix Solar Oasis Model,Phoenix,USA)。这是一个“因地制宜”加部分主动干预的绿色城市设计提案,针对的是如何改善一个世界上最热的城市中心水泥停车场的户外体验。具体技术包括通过冷却塔过滤和弱化酷暑的沙漠气候。同时,针对不同季节日照专门设计了一个张拉膜顶棚掩蔽穿越广场的人行路线,该顶棚允许阳光在冬季早晨射入,而在其他时间遮蔽阳光。其动态的形体使热气在顶部排出,降水由低处落下。于是,建筑、生态和机械的设计被融合在一个城市露天停车场中,该公共空间成为一个向市民开放、人人共享的社区场所。

3.2 “生态优先”设计策略

“生态优先”是绿色城市设计首先践行的核心理念,尤其是有自然要素系统参与的大尺度空间形态和敏感环境设计对象。“生态优先”策略实行难度远比人们想象的要大得多,很多决策者已习惯于工业时代的思维方式,并以经济增长和GDP衡量社会进步,而难以用货币方式计量的自然生态保育维护必然就位居其后。在做大尺度城市规划和城市设计时、尤其是片区和城市市域级规模,在权衡设计各方要素及设计资源分配诉求中,真正做到“生态优先”才是最关键的。如果“生态优先”在认识上统一了,自然山水格局研判、生态环境敏感性和生态足迹的容量分析、“以地定城”“以地定人”“以水定城”等就会成为设计的前置条件和基础。

例如,在重庆大学城国际城市设计竞赛(2005) 中,笔者团队对位于缙云山、中梁山、虎溪河、梁滩河之间的片区尺度自然生态条件及其特色的保护完善、河网水体、农田、开放绿地空间体系、重大项目建设可行性等进行了环境容量研究,特别加强了能够在生态上相互作用的整体绿地系统的建立。设计通过GIS技术分析完成了生态基盘和场地适建性的分析,建构了一个山屏水脉、组团布局、纵带横轴、九宫格局的空间结构和开放强度的建议分区,由此产生了一个基于生态优先的大学城建设的最小干预方案。在相应的环境容量和山形地貌分析基础上,设计继续完成大学城两个核心区的功能分区和建筑空间组织。值得一提的是,设计在西永组团的北端规划了一个作为生态廊道和暂息地功能定位的生态湖和生态公园,并与开放空间、公园路(parkway) 及其相关的“绿道”和“蓝道”网络互相渗透,形成良好的景观连接度,从而发挥出生态斑块的作用,真正实现了方案层面的“生态优先”(图2)。

图2 重庆大学城城市设计总平面

3.3 高中低绿色技术的组合应用策略

针对特定的城市设计对象、生物气候条件、自然地理特点及尺度要求等,绿色城市设计应该优先运用各种节能减排和环境友好的设计方法和技术。通常,具体需要处理哪些信息,并采用哪些技术,可以通过建立相关发轫技术清单库并从中选择。绿色城市设计的技术探索创新主要是通过实践来实现的。所以,典型案例研究非常重要。

高中低技术组合应用对于绿色城市设计十分重要。面对自然和生态环境的多尺度对象而言,由于“尺度效应”和实施成本,不可能只选择不计代价的最理想或最先进的技术手段。1973年,德裔英国学者舒马赫(Schumacher) 出版了《小的是美好的:一项关于大众所关心的经济学研究》一书。该书内容共分4个部分,其中第三部分专门论述了第三世界国家的发展问题,并明确呼吁发展中国家应该面对自身的社会经济条件,优先发展“中间技术”(intermediate technology)。此后,世界范围内兴起了推广“中间技术”或“适用技术”的热潮。联合国与世界银行等国际组织也在相当一个时期内积极向发展中国家推广有关根据自己国家的实际状况采用不同的“中间技术”或“适用技术”的经验。根据这种理论,一种技术的发展和普及与一个社会能够接受这种技术的能力有关,任何低于或高于这种能力的技术选择都会对这个社会经济的正常合理的发展产生不利影响。

在笔者参与的雄安新区总体规划评审会中,有专家提出了优先使用成熟的先进技术的建议,而不是尽可能使用某项局部超前的技术。例如,规模性无人驾驶系统和垃圾真空管道清运系统等。在实践中,地理信息系统对基地生态要素的信息可视化也必须与一定量的田野调查信息结合,才能真正成为城市设计的依据。现场踏勘中设计者有时也会因为对场地的某种感悟或者提示而“临时起意”,形成特别的设计构思。人获得外界信息约83%来自视觉,所以经典的空间形态塑造的美学方法仍然极为重要。真正优秀的绿色城市设计都是根据特定的对象、基地的特点和项目的要求而采用不同的技术组合,也不一定就是高中低组合,也可能是科技、人文、社会、经验和美学方法的跨类组合。

4 绿色城市设计的实践探索

4.1 近半个世纪的绿色城市设计实践尝试

人类活动与自然禀赋和环境承载力的和谐是千万年来不言自明的规律性认识,只是工业革命后这种和谐才发生了更多有利于人类发展需求的偏转,甚至发生很多“竭泽而渔”的采矿伐木、填河修路及过高强度的城市建设行为,致使今天城乡生态失衡、留下深刻教训。住建部前些年提出“城市修补、生态修复”和加强城市设计的工作要求,并在全国设置了部分试点城市,此举希望将“城市双修”与“城市设计”很好结合起来,适应新型城镇化和城市高质量发展的要求。

论及广义的绿色城市设计实践,可以追溯到中国古代城市设计利用的山水河川、运河体系和郊邑园林建设等,英国早年的花园郊区、工人模范村、田园城市,美国的“公园运动”,新加坡“花园城市”和“亲生物城市”等也包含了这方面的实践探索。在新千年前后的几十年,这方面的实践探索越来越多,越来越多依托科技进步的绿色城镇、绿色社区和绿色功能园区设计和建造探索出现在世界各地。比较著名的有瑞典哈默比湖城,该项目规模约为2 km²,项目在多专业和多学科的专家群体支撑下综合使用了土地利用、交通、建筑材料、能源消耗、给排水、垃圾回收等多方面的低碳技术,建立起一个独立的可持续发展能源供应系统,项目对全世界绿色社区发展发挥了重要引领作用。中国则与新加坡合作,在天津滨海新区实施了中新天津生态城项目,项目基于资源环境约束的前提,贯彻了循环经济理念,综合采用了可再生能源利用、水资源高效利用、垃圾回收、低碳出行和绿色建筑等技术,但项目规模偏大(规划人口35万人,用地31 km²)、实施周期和效果受经济波动影响较大。如果考虑新近的“双碳”目标,或许可以调整一些内容和目标,并部分重启绿色城市设计正向干预的工作。

4.2 笔者团队的实践探索

20多年的实践探索大致可以分为两个阶段,主要与全球对可持续发展的认识提升和技术进步的背景有关。前十年认识相对朴素,定性阐述设计理念较多;后十多年,则开始运用多源异构数据的分析结果来提升城市设计生态优先策略的整体水平,并且以数据库成果作为主要的成果呈现形式。

2001年,我们承接了本团队最早开展的海口总体城市设计。该项目经费十分有限,当时能获得的开源数据信息也很不充分,还缺少个人计算机处理海量信息的能力。即使如此,海口市城市设计还是坚持保留了连续的、有树荫遮蔽的开敞绿地,并与大海、河流和整个城市的绿地系统相连,此举不仅有利于降低城市夏季炎热的温度,而且可供步行、骑车之用,保护了海鸟的生存栖息空间。同时对海口滨海大道和万绿园设计提升进行了专题研究。

2002年的厦门钟宅湾(今天的五缘湾) 地区概念性城市规划设计国际竞赛,我们就将生态绿色范围扩大到厦门全岛,强调钟宅湾是本岛与海湾相连接的通道之一,在生态空间上应保持连通性和一定的规模。为此需要:一是海湾水陆带大部分应采用自然式潮间带,不宜使用大量的硬质护砌和台地,以保证水、陆生物自然过渡带的自然形态;二是由南向北沿着水湾岸线应有基本上连续的“绿带”相衔接,以保证从岛内深处向海湾口的整体生物流的流畅性。如此便可以大大提高景观生态连接度,为生物提供良好的生境和运动条件与环境。方案在钟宅湾与湖边水库之间留出了面积约100 hm²的生态斑块,并成为空间结构中的重要亮点。该地区以自然绿化为主,结合部分观光果园,游人以架空道的方式进入游赏,避免生态的破坏。项目中标后获得实施,后来虽有一定的城市文化体育功能的局部蚕食,但迄今格局尚存(图3)。

图3 厦门钟宅湾概念性城市规划设计草图

近10年来,伴随数字技术的飞速发展,城市设计范型也逐步产生了数字化转型,绿色城市设计因此也获得了数字化进阶的红利。

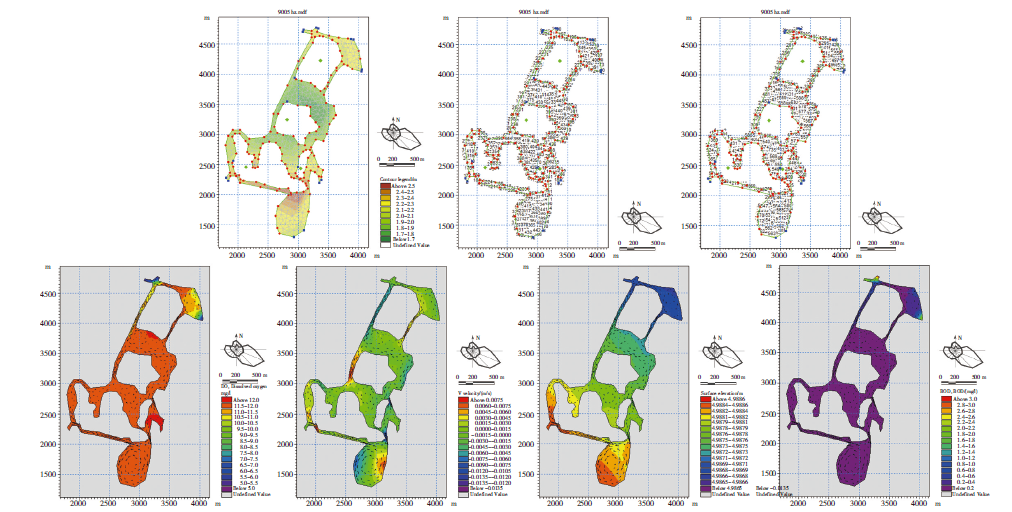

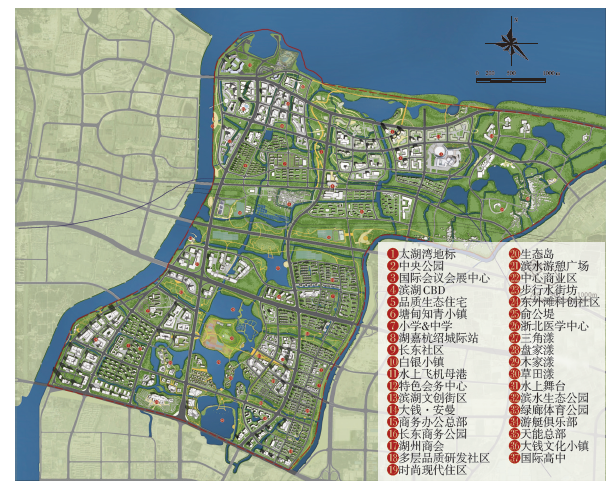

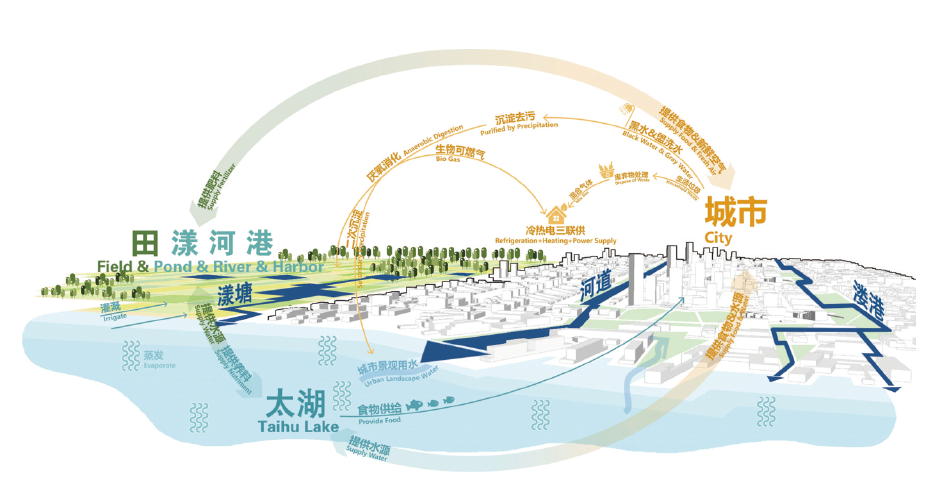

2020年,团队应邀完成了湖州南太湖新区长东片区的城市设计。该项目场地位于湖州主城区以北、太湖以南、长兜港以东,面积约22 km²。经过研判,设计发现以溇港圩田为代表的生态系统是该区有别于其他环湖发展新区的首要资源,也是片区发展的核心竞争力。

城市设计以环境定义容量,用生态区划边界,“以水定城”。丰沛的水资源既是场地发展的“原动力”,也是“生态底线”设置的依据。如何在不破坏场地生态基底、资源禀赋的基础上推进场地中合理的开发建设,协调好场地生态性与建设量间的共生关系是该城市设计的核心抓手。具体而言,设计以水环境研究为基础,通过水环境优化计算,梳理连通现有漾塘为湖网和水网并形成湿地,提高斑块的关联度,对水系进行了水质分区优化、场地水面率的高标准控制及水网系统完整性和独立性的建构。城市设计契合了城镇化与生态文明建设同步推进的时代趋势,亦即将城镇化的速度、规模、强度与生态环境承载力的演替进程相适应,保证城镇化发展始终在生态环境可承载的阈值范围内。城市设计最终借助通河构网、联河融绿、城景交融等举措,营造出一个具有生态可持续性的“永续之区”。在城市设计成果先导下,湖州市启动了长东片区分区规划,为后续国土空间规划的多规融合工作奠定了基础。片区高质量建成了湖山大道、环湖大道东段,目前正加快推进同心路东延、金田路东延工程、环湖大道西段、金山大道南延、滨湖大道改线等项目的落地。场地的生态绿色开放空间系统也在高水平建设完善中(图4—图7)。

图4 湖州南太湖新区长东片区场地水系

图5 湖州南太湖新区长东片区场地水环境分析

图6 湖州南太湖新区长东片区城市设计总平面图

图7 湖州南太湖新区长东片区城市设计(2017 年):人工-自然系统耦合结构示意

极端的生物气候和气象条件在特定场合会成为绿色城市设计的核心主题。就寒冷地区而言,寒地城市一般夏季气候舒适,因此城市设计的要点在于减少冬季热损失以及降低由于室外寒冷、降雪等对人体造成的不适。苏联、日本和加拿大等国家和地区针对严寒地区气候特点和自身城市特征制定了相应的城市规划。有的城市还编制了“寒地城市设计导则”,强调保障日照、防风雪等策略。

2017年,笔者与中建院团队合作获得呼伦贝尔总体城市设计项目的委托。呼伦贝尔是一个典型的民族富集和聚居的城市,呼伦贝尔市域内生活着汉族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、回族、满族、俄罗斯族等42 个民族。多样的自然地理条件与多彩的民族文化相交织,给当地小城镇建设打上了深厚的人文底色,老城区呈现多民族汇集的城市风貌。正是这种人文特色的凸显,使呼伦贝尔成为边疆民族地区的城镇建设亮点。然而现状也存在不少问题,如城镇建筑沿街建筑多采用重外在、轻内涵的“穿衣戴帽”的民族元素符号表达方式,民族文化仅仅存在于旅游开发和观演活动,传统的节庆活动却不受待见等。于是,研究多民族融合城市发展成为城市设计的重点之一。为此,城市设计提出了以民族共生为导向的“民族共生城”人文提升策略,设置了“十大民族文化记忆点”,包括火车站、西大街、巴尔虎东路、成吉思汗广场、鄂温克文体中心等,通过情感多彩的风貌体系和四季多样的节事体系集中体现了“民族共生城”的设计理念。

同时,呼伦贝尔还是一个典型的高纬度严寒城市,穿城而过的伊敏河为海拉尔河支流,气候和水文地理上的独特条件共同构成了呼伦贝尔寒地小流域城市的自然本底特征。项目考虑了“水绿生态城”营造的概念,并提出三大绿色城市设计策略:一是水绿格局策略。设计重点保障了千年不变的“木”字形城市山水骨架,凸显“井”字形都市生态结构,构建了城景式水绿生态格局。其中“木”字形城市山水骨架,横向由500—1500 m 宽的海拉尔河生态廊道构成、纵向由宽2000—4000 m的城西生态走廊、城中430—900 m宽的伊敏河以及东侧宽140—1140 m的东山台地3条生态廊道构成,通过该结构形成外围生态基底与内部生态斑块进行过渡。二是均质共享的绿化空间。重点打造内外双层景观翠环,通过景观保护外环整合并优化提升城市外围空间品质,形成完整的景观系统体系,与内环相呼应,改善整体绿地空间质量。三是活力共生的水网环境策略。营造并联通三大主体环,提升17个步行衔接节点。根据水模型分析,设计将主河槽拓宽至100—200 m,局部地区直接以堤坝临水,部分区域开设休闲性水域,扩大景观观赏及休闲面,形成滨河7.3 km的步行系统。通过健康循环、人工管控、生态净化等三种方式,将环境治理与基础设施高效结合,实现弹性开发、多元调蓄、智能控制与净水防洪的功能。在此基础之上,根据不同河段的特征,设计对总长58.1 km的滨水岸线驳岸形式分别进行硬质和软质处理,其中, 硬质岸缘14.56 km, 软质岸缘43.54 km。见图8。

图8 呼伦贝尔中心城区城市设计总平面

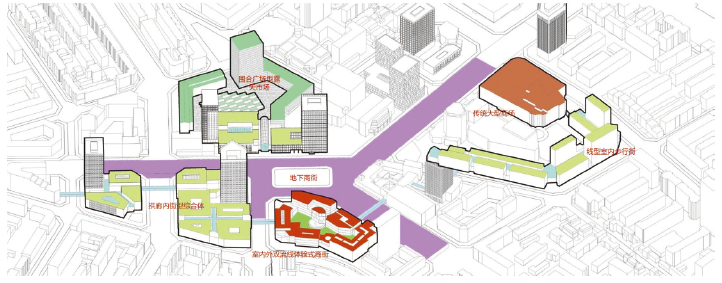

针对寒地气候特征,设计重点研究了建筑空间与室外广场的布置方式,提出了“阳光街区”理念。由于呼伦贝尔气温低、大风日较多、全年冰雪覆盖时间长,因此在建筑空间布置时,强调空间的围合感,通过连廊连接建筑组团,构建便于居民出行的室内人行系统。同时,设计设置了4种不同贴线率的街区组合模式。通过控制室外游憩广场面积和开口,增加广场空间的日照时间,减少阴影面积,尽量保障冬季日照时间能够达到5 h。设计建议更新9个南向开敞空间,新建35个南向开敞空间。方案探索了适应极寒气候的商业及公共空间模式,提出了拱廊内街、室内外双流线、都市廊桥和地下空间整合等4种空间优化的设计策略,体现了绿色城市设计的核心理念。见图9。

图9 呼伦贝尔中心城区寒地城市和建筑空间组合方式

风是城市重要的气候要素之一,风环境作为改善空气污染、缓解热岛效应、减少疾病传播的重要指标,是国内外学者绿色城市设计研究的重要内容。通过改善风环境,城市设计可以有效缓解城市化带来的生态环境恶化问题。城市风环境分析和优化已经成为我们新近总体性城市设计编制实践在体现生态优先方面的必选项,如广州、沈阳、常州、芜湖、宁德等城市的总体城市设计。

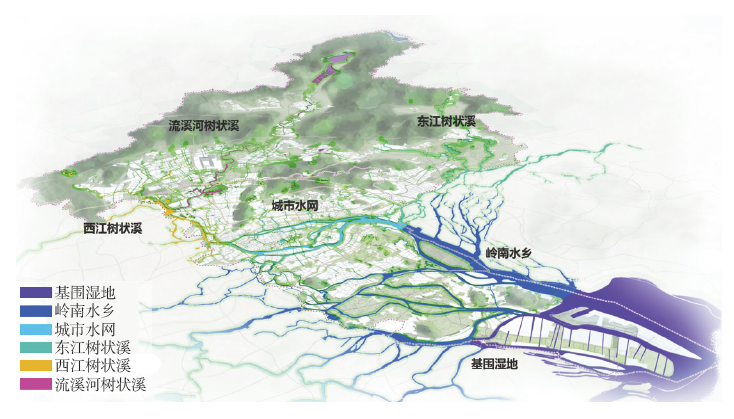

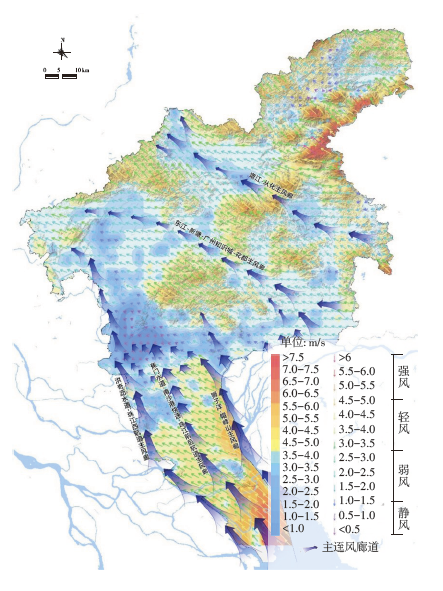

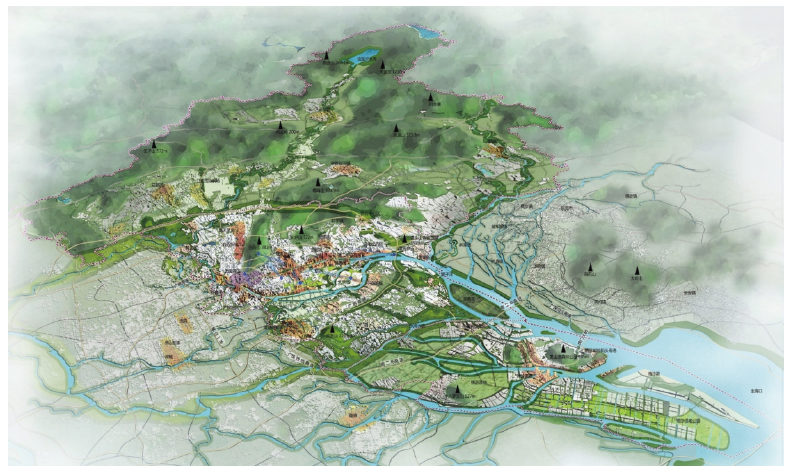

在广州总体城市设计中,设计突出了广州坐北面南、背山向海,拥有山海城交融的地理结构,“山水城田海”的自然格局以及农业类与岛屿类大地景观共生的独有自然肌理。通过数字化技术帮助,就风环境优化城市设计做了3个方面的工作:一是结合广州气象监测数据与天气预报模式模拟(WRF),开展基于广州及周边地区空间形态的区域级风环境研究,深入挖掘凝练出宏观风环境特征与通风问题。二是综合应用CFD与3S技术等,开展中观风环境与风道数字化模拟,识别并构建市域与中部地区主次通风廊道系统与风环境控制区。三是基于多尺度的风环境调控研究,构建面向市域—中部地区—重点地区—场地的通风环境优化策略与指引,优化城市空间形态、建筑布局、开敞空间、街道等布局与设计,最终达到指引各层次规划逐级传递落实城市风环境优化策略的管理目标。成果部分填补了广州风环境方面的规划管理空白。见图10—图12。

图10 广州总体城市设计(2017 年):广州的自然基地

图11 广州总体城市设计(2017 年):广州的自然风道

图12 广州总体城市设计(2017 年)

在风环境系统优化设计中,也发现了一些分析结果需要大小数据的结合和互补。在采用风热环境大数据等分析技术方法揭示广州城市的整体空间结构的同时,也应在重点片区采用小数据的矫正方法进行详尽的精细化设计。如巫溢涵等分析了广州城市设计重点地区的各种风源,建筑和山体迎风影面、运用了最小成本距离法等计算了通风阻抗、通风廊道宽度和主导风向作用,得出风环境分区管控要求。刘明瑞等则研究提出了广州重点地区城市设计的风环境评估和管控方法,并以琶洲西区城市设计实践为例初步验证了研究结论。

5 几点思考

延续麦克哈格和荷夫等学者的观点,笔者认为自然生态系统可以承受一定的人类活动和社会发展需求,但是这种承受能力是有限的。今天的“双碳”目标“公园城市”模式、“山水林田湖草沙”的资源整合和多规融合都是关于城市生态文明建设发展底线的基本要求。如何使我们的规划建设具有环境伦理的善意,科学研判城市发展可持续发展的生态底线及建设干预的适建性是关键。此时,如同本文诸多案例所分析的那样,绿色城市设计就成为重要的专业支撑和实际抓手。

以往的绿色城市设计研究限于观察视野和分析手段的技术能力,在研判城市与相关生态要素的相互作用时,多处于局部或者单一生态要素抓取计量的状态,但在数字时代,绿色城市设计开始有了新的认知升级和技术方法迭代进阶的可能——全尺度、全时段、天地空一体化、多源异构数据信息的交叉验证。

绿色城市设计与城市可持续发展和“双碳”目标达成直接相关。“形式追随自然”、生态环境承载力确定城市规模等应像“形式追随功能”一样,应成为城市设计的重要原则。现在国内外有很多设计机构都在积极实践绿色城市设计。

绿色城市设计与城市设计数字化转型两者密切相关。绿色城市设计中的生态维度的研究分析和优先理念离不开数字化技术的支撑,大数据“可视化”中有很多关于城市物理环境和生态指标方面的内容。目前,如何通过更精确、更实用及更通用的评价标准,把握城市生态相关的多源异构的大数据信息,借助算法和算力的进步,实现绿色城市设计科学进步还有很大发展空间。

(杨柳博士对本文亦有贡献。)

本文引用格式:王建国,中国绿色城市设计的概念缘起、策略建构和实践探索[J].城市规划学刊,2023(1): 11-19. (WANG Jianguo. Exploration of the Origin, Strategy Building, and Practice of Green Urban Design in China[J].Urban Planning Forum,2023(1): 11-19. )

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】中国绿色城市设计的概念缘起、策略建构和实践探索 | 2023年第1期

规划问道

规划问道