涟漪讲堂

第六期涟漪行动以“山水家园”为主题,邀请涟漪青年返回家乡,与家园的山水重逢,探索家园山水智慧,挖掘家园山水气质,传播家园山水故事。

行动在地,讲堂已启。为帮助涟漪青年引入更多外部资源,提供多元视角,助力家乡文化调研,青年遗产志愿者行动计划“涟漪行动”特别打造了“涟漪讲堂”,邀请专业学者、行业从业者为涟漪青年带来专题分享。

农业文化遗产作为新型综合性文化遗产类型,近年来备受关注。为了帮助青年及公众了解农业文化遗产的魅力,涟漪行动于2月9日举行了「从农业文化遗产看“山水家园”」主题讲堂,孙庆忠教授与卢成仁教授受邀分享。本篇推文撷取讲堂精彩内容,以飨读者。

涟漪讲堂主题分享

农业文化遗产是壮美的生态景观,也是每一道景观背后农民的命运、乡土的命运。它见证着祖祖辈辈积累的生存智慧与文化记忆,也关乎乡村可持续发展的未来。

特邀嘉宾孙庆忠老师以《农业文化遗产与山水家园》为题,从个人的经历与思考出发,娓娓道来农业文化遗产的特点与价值,普及遗产蕴含的农耕智慧与村落记忆,讲述自己与学生调研农业文化遗产的见闻,并寄语青年一代未来守护家园、反哺乡村。

孙庆忠

嘉宾简介 |

中国农业大学人文与发展学院社会学与人类学系教授,农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会委员。研究领域包括:民俗学/人类学理论与方法;民间文化与乡村社会组织研究;农业文化遗产保护与乡村发展。指导团队在多个全球/中国重要农业文化遗产地进行持续追踪研究与乡建实验。

涟漪讲堂精彩摘录

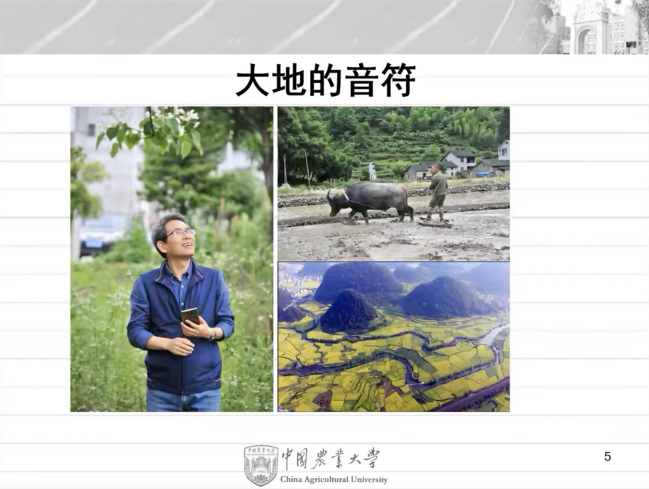

走进农业文化遗产:大地的音符

做农业文化遗产研究的时候,更多的是在品读乡愁,它创造了一个特殊的空间,让我们得以走进5000年农耕文明的历史,看到它的当下,遥想它的未来。

每个遗产地的风景都是美轮美奂的,给我们造成了视觉冲击,而后就是走进村落和老百姓结识之后带来的心灵冲击。不论这里边是喜还是忧,我们都能够感知到自己的存在,感知到自己的命运和这块土地的连接。

所以我在每一次讲农业文化遗产地的时候,都说这里边的音符跳动在我的心灵深处,我听到的是大地的声音,但是感知更多的是生活在里面的人的命运,人的生存状态。

保护农业文化遗产:生物与文化多样性

农业文化遗产的与众不同之处在于它是活态性的、系统性的遗产,老百姓是时时刻刻地生产生活于其中的。

那么如何保护农业文化遗产呢?第一层就是要保护生物多样性,而不是简单的农业物种的多样性。农业物种保护了我们的粮食安全,但是生物群落多样性的保护是系统性保护的根本。第二层就是保护奠基在生物多样性之上的文化多样性。这两个多样性,就好像是哪吒的风火轮,一脚踩一个,他拿着一个圈,拿着一个枪,目标直指的是可持续发展。只有在这样的基础上,才能促进区域的发展和农民生产生活水平的提高。

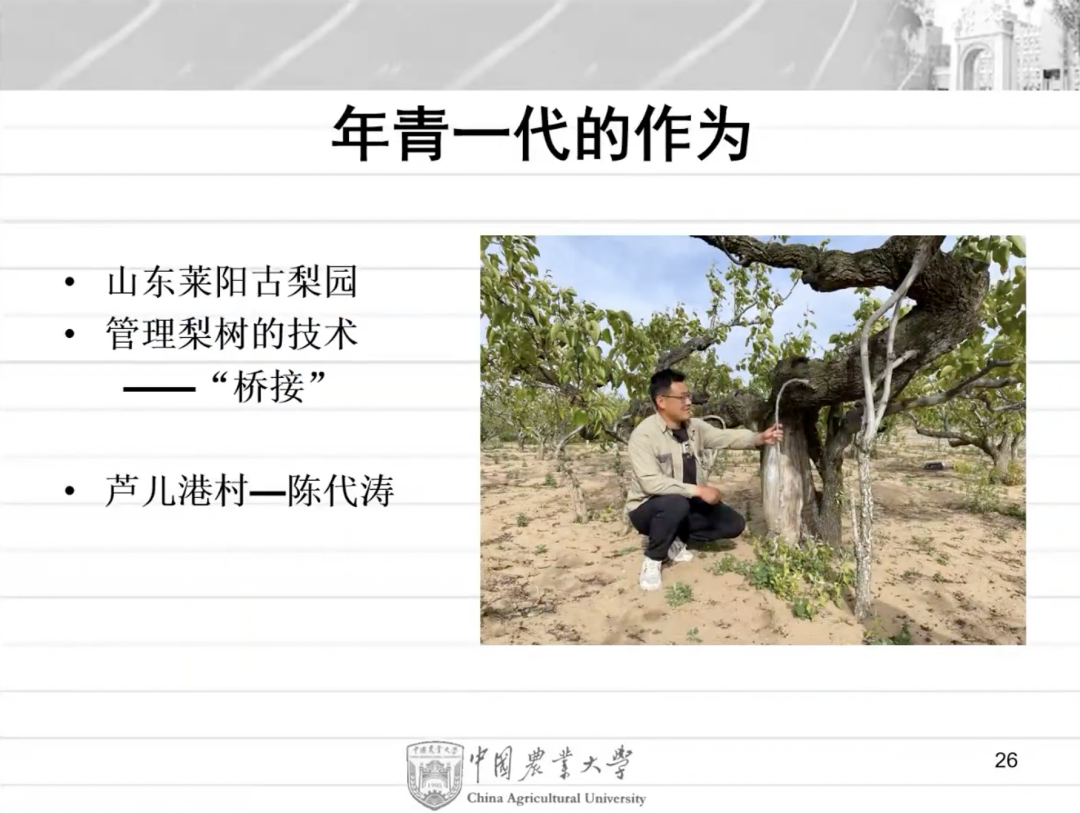

年青一代的作为:青春的音符

因为有着年轻人的加入,有着他们忘情般的投入,才让寂寞的乡村、撂荒的土地从此有了温度。

代涛是中国农业大学农学院已经毕业的研究生,现在回到家乡做职业经理人。他领我们走遍了莱阳古梨园,他给我们讲了“桥接”技术之后,我非常感动。我们就要离开古梨园时,我说:“代涛啊,你蹲在这里,你把手握在这棵新嫁接的小枝丫上。”他问为什么,我说:“代涛啊,老师要告诉你,你就是它,它就是你,这已经掉了树皮的骨干,就是今天乡土中国面临的处境,而正是因为有这样小的枝丫,才让这棵老树得以焕发生机,可以再持续二百年甚至是三百年。”

乡土滋养了我们一辈又一辈人,让我们可以有尊严地活到现在。而它破败了,我们能用什么样的力量去为它做事呢?期待更多的年轻伙伴能够反哺乡村,给今天的乡村注入新的活力。

农遗青年说精彩点评

本期涟漪讲堂设计了“农业文化遗产青年说”环节,邀请调研仙居杨梅栽培系统、湖州桑基鱼塘系统、庆元林菇共育系统、开化山泉流水养鱼系统的四支涟漪青年团队分享了中期调研成果。

特邀嘉宾卢成仁老师对团队给予了专业指导,引导团队发掘自我与遗产地的链接,关注村庄中的民间力量与权力结构。

卢成仁

嘉宾简介 |

厦门大学社会与人类学院人类学与民族学系教授,主要工作领域包括:有机农业、农业文化遗产、宗教人类学及社会人类学理论与方法研究。在《社会学研究》《民族研究》《世界宗教研究》《道风:基督教文化评论(AHCI)》等海内外学术期刊发表论文多篇。获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)青年奖、浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖等奖励多项。

嘉宾点评精彩摘录

关注乡村社会中活生生的力量

乡村社会存在着民间的力量,而我们其实很少留意。因为进入到大学后,我们受到的各自专业的训练可能会遮蔽某种在乡村生活当中的直觉,影响我们对于社会本身的运作,以及支撑社会运作的基本力量的观察与理解。同学们通过访谈,发现了乡村社会中守护遗产的民间力量,是很宝贵的。实地调研也是学生生涯中很重要的接触社会的途径和管道。

建立个人与遗产地的亲密链接

经过调研,同学们对农业文化遗产的突出普遍价值都有感知。而如果用自己的语言去讲述这份价值,你会怎样表达?遗产地的突出普遍价值与你的生活、你对社会的整体观察有怎样的关联?以非虚构写作、游记、自述等方式去呈现这部分资料,是很有意思也很重要的。在这个过程中,你会慢慢建立起你个人和它之间的直接且亲密的关系,你在调研之前没有注意到的情感与事实、生物与文化之间的关联,会在你自己的问题导引下慢慢被发掘出来。

注意梳理村落内部的权力结构

考虑数字化、信息化等农业文化遗产的创新传承传播途径是很好的,而如何把创意想法落实,则必须回到当地的社区脉络。

社区不仅仅只有社区居民,也有自身的一套权力结构。我们需要去注意梳理它,才能和社区内部的权力结构打交道,用双方的资源合作起来去做一些事情。当你明了村庄的权力结构,你对于农业文化遗产的保护传承路径也会有更多接地气的建议和举措。

孙老师

当你会讲自己的故事、家庭的故事之后,你才知道你家乡的故事应该如何讲,乡土中国的故事应该如何讲。

不断的行脚,才是社会学中去理解社会中的人,以及整个社会运作的基础。

卢老师

两位嘉宾的分享与指导,让公众对于农业文化遗产的复合价值及实践调研的注意要点更加明晰,也激励着青年持续走进真实的乡土社会,关怀村落中的人与文化,为乡村未来的乐章增添青春的音符。

相关链接

精华回顾 | 涟漪讲堂 Vol.1:媒介赋予社区文化传播多元可能

精华回顾 | 涟漪讲堂 Vol.2:光影中的家园:用创意视频传播地方文化

精华回顾 | 涟漪讲堂 Vol.3:教育赋能遗产保护,青年在行动

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP)是联合国教科文组织的二类国际机构(Category 2 Centre),是第一个在发展中国家建立的遗产保护领域的专业机构。它服务于亚太地区《世界遗产公约》缔约国及其他联合国教科文组织成员国,致力于亚太地区世界遗产的保护与发展。

联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心由北京、上海、苏州三个分中心构成。上海分中心(同济大学承办)主要负责文化遗产保护相关项目,包括城镇、村落保护与可持续发展、建筑/建筑群/建筑遗址保护以及文化景观保护等;北京分中心(北京大学承办)主要负责自然遗产保护、考古发掘与遗址管理以及文化景观管理;苏州分中心(苏州市政府承办)主要负责传统建筑技术和修复、保护材料分析以及历史园林的修复与维护。

中心轮值秘书处现设于上海,主要负责根据中心理事会确定的计划和指示,协调和指导中心工作。

TEL:(+86) 21 6598 7687 转 8020

FAX:(+86) 21 6598 2058

E-mail:tx.wang@whitr-ap.orgWebsite:www.whitr-ap.org

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):观点回顾 | 涟漪讲堂4:为农业文化遗产的未来奏响青春的乐章

规划问道

规划问道