北京非遗说丨传统技艺

早在先秦时期,今日北京所在地区就已出现独立的手工艺生产作坊。此外,宫廷手工艺术以及各地各民族风俗、技艺的融合等深刻影响着北京民舍坊间的民间手工技艺,这些传统手工技艺凝聚着历代匠人们的聪明智慧及卓越的艺术创造力,取得了非凡的艺术成就。

sheng

盛

xi

锡

fu

福

非遗说

入选时间:2008年,盛锡福皮帽制作技艺入选第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

特点:盛锡福帽子以其用料考究、做工精细、品质优良而著称,受到海内外各界人士的广泛欢迎。

盛锡福博物馆

老北京流传过一句老话:“头顶盛锡福,身披瑞蚨祥,脚踏内联升”,用来形容生活体面、讲究。当时,无论是来华公干的外宾,还是四九城里的百姓,都以拥有一顶盛锡福的帽子为荣。从民国时期至今,这家专做帽子的老字号已经走过百余年历程,经历了时间的考验,也将中国传统制帽技艺完整地传承下来。

01

—始于天津的老字号—

在漫长的历史发展中,冠帽一直是中华服饰文明的重要组成部分。自古以来,中国就以“衣冠之国”著称,6000年前就开始制帽、戴帽。

“盛锡福”创始于1911年,创办人刘锡三,号锡三,乳名来福。1912年,他和友人合资在天津估依街开办了“盛聚福”小帽店,苦心经营了六年。1917年,刘锡三从东洋银行得到一笔可观的贷款之后,在天津法租界选好店址,把盛聚福改为盛锡福——“盛”取买卖兴盛之意,“锡”和“福”均取自刘锡三的大号和乳名。至此有了盛锡福的名号。

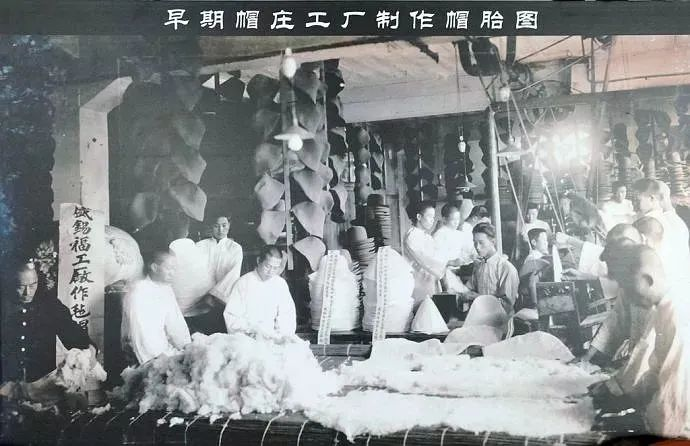

盛锡福帽庄老照片

刘锡三办帽厂正值民国初年,人们剪掉清朝遗留的长辫,摘掉瓜皮小帽,总要有新式衣帽替换。刘锡三适时引进英、法、美等国的呢帽,所以在时帽市场一炮打响。皮帽制作支撑着盛锡福的半壁江山,二三十年代,盛锡福先后在各地设立20多家分店,王府井大街196号的北京盛锡福帽店,就是天津盛锡福帽店于1937年在北京开设的分号。

创始人刘锡三在生产经营中不断聘请行业内的高级技师,并吸收国内外优秀的制帽技术,博采众长,最终形成了别具一格的盛锡福皮帽制作技艺。在1929年菲律宾举办的“马尼拉嘉年华会”上,盛锡福“三帽”牌草帽获得金奖。1934年又在巴拿马国际博览会上获大奖。一时间,“三帽”牌帽子被誉为“国货之光”,盛锡福“帽业专家”“制帽大王”的称号享誉海内外。一些社会名流曾为盛锡福题写书额,其中由吴佩孚书写的“盛锡福”牌匾一直挂到现在。

盛锡福早期帽厂生产场景

02

—工序复杂的老手艺—

俗话说,穿衣戴帽,各有所好。帽子是百姓的“头等大事”,小小一顶帽子,蕴藏着大学问。盛锡福皮帽制作工艺流程复杂,每道工序都要求精益求精,其用料之讲究、做工之精细是很多制帽工艺难以望其项背的。这项制作工艺也是历代制帽师傅通过对生产经验长期积累总结得出来的技术成果,老手艺拥有机械制造无可比拟的优点。

严谨繁复的皮帽制作工艺

盛锡福加工制作一顶皮帽通常都要经过几十道工序处理。从皮毛裁制开始,道道工序都有讲究。配活儿要求毛的长短、粗细、密度倒向要一致,裁制皮毛时人字刀、月牙刀、梯子刀、弧形刀、鱼鳞刀等种种刀法要灵活应用。缝制时要顶子圆、吃头均、缝头匀,蒙皮面要缝对缝、十字平,勾扇、翻帽、串口等工序的要求也不一样。

一针一线的缝活技艺,靠的世代制帽传承人的精心细致。1924年,为孙中山先生北上时制作了一顶海龙帽,后由宋庆龄先生保存。本着文物保护的方针政策,盛锡福对这顶海龙帽进行了复制,至今保存在盛锡福博物馆中。

复制孙中山海龙帽

03

—非遗保护与传承—

要生存发展就必须坚持适时而变,技艺、样式双重创新。盛锡福发展百余年,一直都在广泛吸纳优秀的传统皮毛加工技艺,应用于适应潮流样式的皮帽加工中,并在吸收融汇中加以改进。在传承上,盛锡福也没有局限于父传子式的家族传承模式,而是在生产加工中以师授徒、代代承袭,适应市场需求乃至引领潮流,成为一项拥有悠久历史又不乏时代生命力的优秀手工技艺。

李金善是盛锡福第三代皮帽制作技艺代表性传承人,经过30多年勤学苦练,刻苦钻研,李金善将代代传授的传统制作方法融入了现代制帽技术和时尚元素,不断发展皮毛裁剪制作技艺,练就了挑皮、识别皮张、拉皮走刀绝活。为了更好地传承皮帽工艺,李金善把多年的工作实践及企业独一无二工艺精细、质量上乘的制作水准加以总结,编写出《皮毛、皮帽裁剪制作工艺流程》,促进了制帽工艺流程标准化、规范化。

传承人李金善手拿新款女帽

多年来,盛锡福采取多种措施促进非遗技艺的保护与传承,如加大对传统技艺的挖掘力度,在日常生产中通过摄像、录音等手段,对制帽技师的工艺流程进行记录;改善工厂生产条件,定制新的手工模具;发挥老师傅“传帮带”作用,加大对青年技师的培养力度,扩大掌握技艺的骨干队伍。此外,盛锡福积极参加天街老字号大集、2021年中国国际服务贸易交易会、北京(国际)运河文化节、“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展等宣传展示活动,让越来越多的人了解盛锡福和中国传统制帽技艺。

2010年,盛锡福耗时两年筹建的中国首个帽子专业博物馆——“盛锡福中国帽文化博物馆”在东四北大街开馆亮相。该博物馆以“传承发展冠帽技艺文化,追溯中华冠帽历史文明”为主题,市民不仅可免费参观展厅内的百余件展品,还可观摩李金善等师傅现场展示的制帽工艺。

百余年间,

盛锡福所经历的创业、传承、发展历史,

直观、生动地反映了

我国帽饰文化的历史发展痕迹。

其制帽相关的复杂、

严格的工艺流程和标准体系,

构成了盛锡福皮帽制作技艺的内在生命力。

内容来源:中国非物质文化遗产保护中心、北京文化艺术传承发展中心、央广网、劳动午报(部分图片来源于网络,仅作文化交流,如有侵权请联系删除)

相关阅读

北京非遗说 | 老北京木版年画:纸上的年味儿

领略指尖上的艺术 感受北京非遗文化的传承

北京非遗说 | 北京鸽哨制作技艺:蓝天下的北京声音

北京非遗说 | 这十年,非遗正以年轻态引领新国潮

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):北京非遗说 | “帽业专家”盛锡福,适时而变的百年手艺

规划问道

规划问道