写 在 前 面

城市轨道交通车站作为公共交通服务的重要设施,是展现城市公共服务品质和人文关怀的重要窗口。然而,早期建设的城市轨道交通车站普遍存在换乘不便、公共空间连续性差且品质低、轨道交通附属设施与城市风貌不协调等问题。梳理城市轨道交通车站更新的四种类型,对比美国纽约、日本东京最新的城市轨道交通车站改造案例,总结现阶段中国城市轨道交通车站公共空间一体化改造的特征与重点。以深圳宝安中心站公共空间一体化改造项目为例,从宏观到微观尺度系统阐述站外环境改善、站内功能提升、城市轨道交通车站与周边地块立体衔接等内容,为以轨道交通运营公司为主体、推动自下而上的车站公共空间一体化改造提供实施借鉴。

生金文

深圳市市政设计研究院有限公司 高级工程师 副总工程师

文献综述

中国城市建设已从大规模扩张转向以存量更新为主的高品质、高质量发展阶段。既有城市轨道交通车站周边交通拥挤、用地不足、环境品质差等问题日益引发关注[1]。尤其是中心城区的轨道交通车站普遍面临空间局促、用地权属复杂、维护资金不足等多种限制条件。

早期轨道交通车站更新改造多以周边土地合理开发与利用、交通组织研究为主[2],研究方法主要是依照公共交通导向发展(Transit Oriented Development, TOD)原则,针对不同车站类型,借鉴日本、新加坡等地TOD开发经验,提出复合功能、立体交通等策略。王前骥[3]以法国巴黎拉德芳斯新区与日本东京八重洲地下街为例,分析立体化开发建设如何提高土地和空间利用效率,立体交通如何有效组织人流、车流。

随着轨道交通车站发展建设的成熟及以人为本、绿色低碳等理念不断深入人心,轨道交通车站更新改造拓展至站外的环境改善,注重人性化设计内容,展开对站外非机动交通网络完善、景观品质提升等相关内容的研究。杨梅 等[4]对车站周边非机动交通设施布局原则、规模测算、布局要领进行探讨,提出对车站沿线道路横断面与非机动车停车区进行优化设计,增加必要过街设施、风雨连廊,统筹非机动交通系统的景观设计,形成舒适的非机动交通空间环境等内容。周烨[5]通过实地观测、行人心理问卷等方法分析影响行人行为的微观因素,结合环境行为学、环境心理学以及人体工程学等理论和国内外案例,总结城市轨道交通出入口空间人性化设计的本质和内涵。

近年来,站内外一体化研究逐渐得到更多关注。李泽奇[6]针对轨道交通出入口与城市空间一体化设计现存问题,从出入口整体布局、交通流线、城市开敞空间和建筑四个方面提出对应解决策略。例如通过增加出入口数量,构建多层级“树形”地下通道结构,并改善出入口朝向提高车站直达率;建立网络化非机动交通系统并规范各类接驳设施,改善片区交通接驳;重视城市优质节点空间,改善景观要素设计与配置,提高出入口与城市开敞空间一体化融合程度。

大部分研究所借鉴案例多为整体开发且改造时间较早的车站,案例的实效性、适用性欠佳。另外,针对城市轨道交通车站内外交通、景观、建筑一体化的具体内容研究相对较少,多是倾向策略及模式讨论。例如,陈瑞刚 等[7]从用地、功能、交通、建筑景观、市政、实施六个一体化维度提出适合北京市的轨道交通车站一体化改造策略,侧重交通功能的一体化,未对建筑景观一体化展开具体说明。冯西培 等[8]在北京五道口微中心方案中,提到将车站与城市景观一体化打造,连接京张绿廊与西侧城市空间,形成连续的绿色廊道。

个别车站虽然在周边广场或绿地进行景观设计,为人们创造更加人性化、个性化的公共空间,但此类改造往往关注纯粹的景观设计,缺少对与车站或周边地块交通联系的考虑,在交通组织梳理、非机动交通引导、设施补充等方面考虑不足,例如北京五道口宇宙中心广场改造、深圳蛇口东角头地铁公园等。整体上,围绕城市轨道交通车站周边土地利用、功能布局、交通组织的研究较多,而统筹地上地下,又兼顾交通、景观、建筑等多专业的车站公共空间一体化改造内容仍需要更多研究支撑。

城市轨道交通车站更新类型

1

站内功能提升

站内功能提升主要由轨道交通运营公司自主发起,改造的主要内容是基础功能扩能,包含加装扶梯、拓宽站台、优化换乘路线、无障碍设计、优化标识系统和信息咨询等。例如,2019年成都地铁对62个车站进行升级改造,增加候车空间,优化运营组织,提高设备性能。在此基础上,艺术化和精细化改造也是站内改造的主要课题,包含艺术化站厅建筑设计、厕所设计、文化长廊展览、文化表演以及主题列车设计等。例如上海市从2016年开始进行的站内“厕所革命”,截至2021年底已累计改造车站厕所260余座,公厕改造突出人性化设计、绿色环保、服务创新、疫情防控等理念。

2

站外环境改善

站外环境改善的实施主体多为政府、街道。最基础的改造内容是环境整治,包括更新设施、施划停车区、优化标识标牌、拓宽人行道等工作,例如北京龙泽站自行车立体停车设计。也有一些车站开展了绿化美化及出入口建筑改造工程,例如厦门地铁1,2号线。近些年,站外环境中非机动交通与景观改造是城市中心区、老城区轨道交通车站主要更新方向,即考虑交通和场所空间,为人们创造更加人性化、个性化的公共空间。

从2017年开始,北京市发展和改革委员会计划在全市优选100个小微空间项目纳入北京城市公共空间改造提升示范工程试点项目库,由市政府固定资产投资予以全额支持。该计划中包括多个城市轨道交通车站周边改造提升,例如前门桥湾站周边公共空间改造项目、磁器口大街周边非机动交通空间改造提升项目、地铁13号线北苑站周边景观设计,改造的内容主要是利用现状消极空地、拆违腾退的空间打造口袋公园。各站结合本地区特色营造园林景观,增设活动与景观设施,为周边居民提供难得的休憩游玩场所。同时,梳理非机动交通系统,提高骑行和步行空间品质,增加自行车停放设施,提升车站可达性。2019年,北京通州梨园站的改造方案更进一步兼顾了周边道路非机动交通改造与车站广场、沿街建筑立面等改造内容。

3

城市轨道交通车站与周边地块立体衔接改造

城市轨道交通车站与周边地块立体衔接改造的实际主体多为轨道交通运营公司或轨道交通运营公司与周边物业联合体,主要方式是加建或优化地下通道、地上二层连廊等。此类改造与日本轨道交通车站早期改造模式最为接近,通过建设立体的步行系统,减少地面交通量,实现人车分流,还可以提升周边商业设施可达性,激活车站周边商业。20世纪80年代,香港政府出资建设衔接港岛线中环站与早期置地集团的人行天桥系统,这是国内最早开展的城市轨道交通车站与周边地块立体衔接实践。20世纪90年代后,上海的徐家汇、静安寺站等也陆续随着周边大型商贸综合体的升级改造,完成地下通道与地上二层连廊的建设。近年来,城市越来越重视立体衔接设施建设。例如,广州市在开通运营的城市轨道交通车站中已有135个车站通过连廊与周边物业连接。

4

站点公共空间一体化改造

车站公共空间一体化改造兼顾了上述站内功能提升、站外环境改善、与周边地块立体衔接三类改造内容。由于地上、地下部分的实施主体不同、定位需求差异、更新时序错位等挑战,往往需要轨道交通运营公司、周边物业、政府部门、街道管理部门等上下联合推动。此类改造是国内实践案例较少的一类。随着改造内容的丰富全面,城市轨道交通车站更新的实现难度也逐渐递增,从轨道交通运营公司或政府独立投资,到轨道交通运营公司与周边物业合作,再到政企合作投资,实施主体关系变得更加复杂。

城市轨道交通车站公共空间一体化改造国际案例

1

美国纽约

作为最早拥有城市轨道交通的城市之一,美国纽约长期面临地铁站内拥挤、基础设施老化等问题。据统计,约4/5的车站残障人士无法使用,约30个车站拥挤不堪,夏季站内温度常常超过90华氏度(约32℃)[9]。

针对上述问题,纽约州和纽约市政府于2015年启动城市轨道交通和公共汽车系统现代化升级的“快进计划”(Fast Forward)[10]。该计划也是纽约2040愿景中“高效出行”交通篇章的主要内容,着眼于“让出行更加安全、可靠、可持续,让纽约人不再依赖汽车”,打造现代化的公共交通网络,推动城市轨道交通和公共汽车系统的现代化、可负担性和可达性。为达到这个目标,纽约大都会运输署(Metropolitan Transportation Authority, MTA)牵头制定了2020—2024年重建纽约道路系统计划,其中不仅提出了完善城市轨道交通线网,结合建筑物与步行广场等增加车站数量,利用城市区划实现城市轨道交通出入口与地块的一体化衔接,增加公共汽车、非机动交通接驳等城市层面的措施,也在车站层面对站内改造提出了详细引导。例如:在五年内打造50多个残疾人友好车站,满足《美国残疾人法》(Americans with Disabilities Act of 1990)规定的标准;增加屏蔽门,拓宽站台、人行通道走廊,减少拥堵;采用新的技术、列车、通风系统等,降低站内温度、噪声、空气污染;改善信息导向、收费系统,增加便利店或者小庭院;对毗邻车站的地块开发项目预留进站电梯或楼(扶)梯接口。

截至2020年,该计划约完成42街时代广场站、布莱恩特公园站、第五大道站、大中央总站4个站,以及沿线的接驳公共汽车服务;另外还有第57街站、第59街站、168街站、175街站、卡纳西-洛克威公园路站、贝德福德大道L站等10多个车站的更新改造[11]。

可以发现,“快进计划”在线路层面统筹考虑车站与城市整体交通衔接,而车站层面的改造主要是站内功能提升,即站内基础设施的更新,很少有站外环境改造或是与周边地块立体衔接的内容。

站外环境改造项目一般归属于纽约市交通局(New York City Department of Transportation, NYCDOT)负责的街道空间设计试点项目。例如麦迪逊广场改造项目,即围绕第23街站周边的楔形广场与道路进行改造,通过将双行道改为单行道压缩机动车道空间,增加自行车道路网络和公共空间,保障行人安全和出行舒适性。除了物理层面的设计,纽约街道项目更擅长推行活动运营,例如利用节假日举行特色集市活动,提升街道活力。

2

日本东京

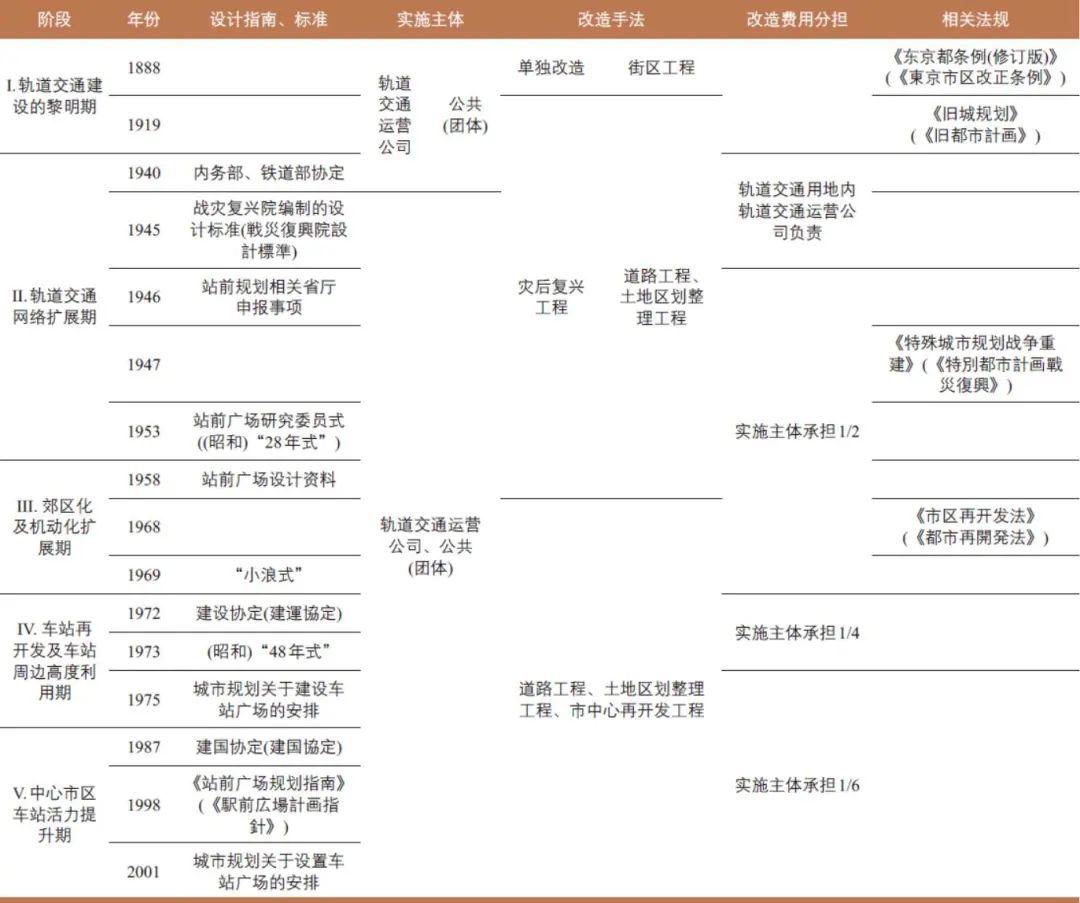

日本东京作为TOD建设的代表城市,其城市轨道交通系统的开发主体多是轨道交通运营公司。车站的更新改造往往是配合周边物业升级一起改造完成,即使有仅对车站本身内外的改造项目,也常常将重点放在站前广场交通疏导与立体通道建设上,很少有构建非机动交通网络、提升公共环境品质、改善市民服务等内容[12]。例如:一些没有可拓展空间的车站也尽可能建立人行天桥,引导步行人流至二层平台;将地面层站前广场面向机动交通开放,其设计原则完全遵循1998年的《站前广场规划指南》[13],通常只考虑站前广场的交通组织,例如公共汽车、出租汽车等上落客区、停车空间、无障碍化人行道等内容。日本站前广场功能、作用的变迁和时代背景如表1所示。

表1 日本站前广场功能、作用的变迁和时代背景

随着人口减少、城市收缩,世界性的公共空间实践广泛开展。日本的都市圈也以举办东京奥运会为契机,不断探索打造国际化的车站地区,对之前未统一开发设计的、设施老化的轨道交通车站进行改造,近年来涌现了像国道15号的品川西站[14]、藤泽站[15]等新型改造范例。

例如,2019年品川站提出“未来型站前空间”改造计划,明确了新时代车站的六大功能,包含站内外一体化更新内容。1)交通枢纽功能,提高车站内部换乘功能;2)连接交流功能,衔接周边地块的步行网络建设;3)服务功能,完善综合信息系统;4)景观功能,融合建筑与公共空间;5)防灾功能,设计紧急疏散通道与避难所;6)振兴功能,开展与商业设施联合的活动。在此基础上,品川站还提出打造未来出行的交通枢纽示范地,利用人工智能和自动驾驶技术,提供新交通工具和服务。例如,利用小型自动驾驶接驳车、人工智能停车场、行李自动托运等将品川站与东京羽田国际机场和乘客目的地直接连通。

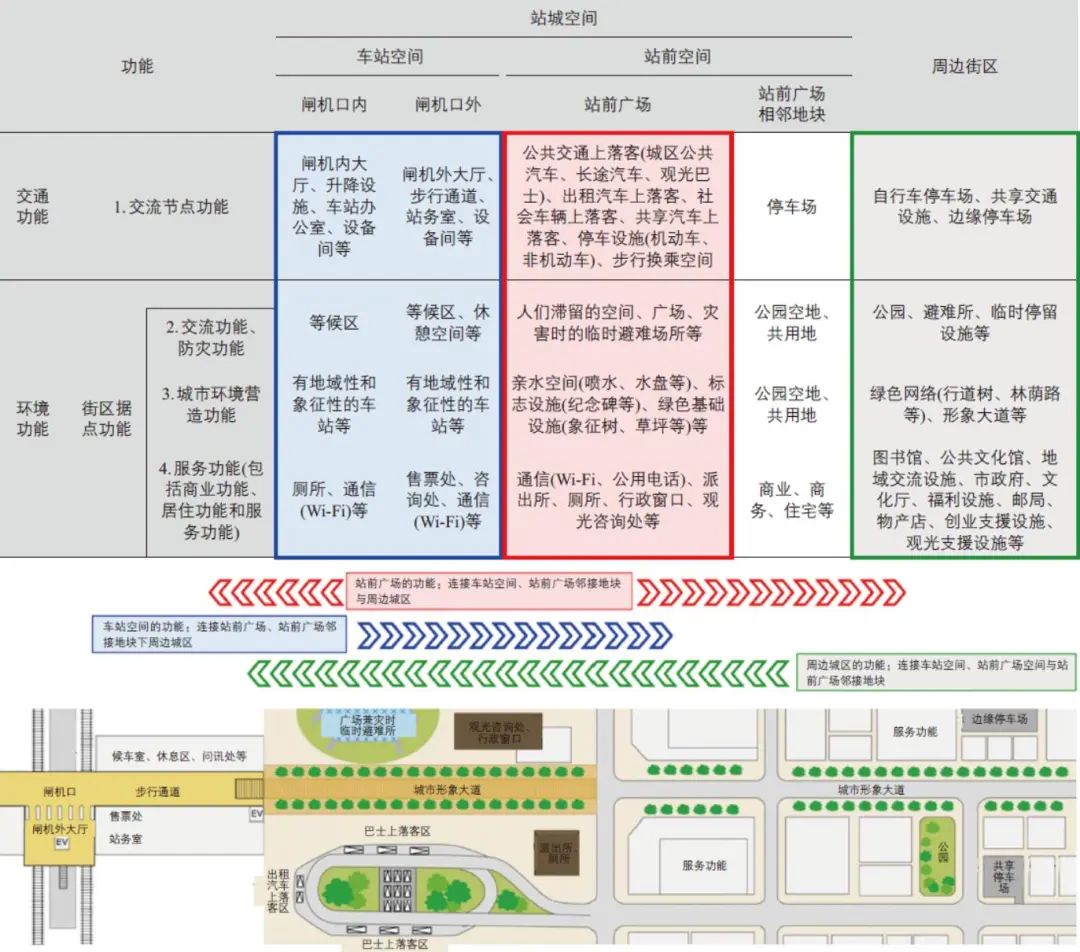

另外,2020年日本国土交通局、都市局的街路交通设施科还联合印发了《站城再建造示例集》,并于2021年9月公布了《站城设计指南》,进一步明确站城一体化设计的重要性,提出车站空间、站前空间(包括站前广场和车站相邻地块)以及周边街区统筹考虑的范围,并明确站城空间和周边街区的一般功能配置(见图1)。除了交通方面的设计内容,还补充了环境方面对公共空间的考虑,进一步推动轨道交通车站内外公共空间一体化设计[16]。

图1 日本站城空间和周边街区的一般功能配置

资料来源:根据文献[16]重绘。

虽然纽约的城市轨道交通车站改造多聚焦在车站内部,极少涉及站外改造,但是纽约大都会运输署可以同步考虑城市轨道交通与其他公共交通的衔接服务,从整个城市层面完善公共交通系统,提升城市轨道交通可达性。由于负责主体不同,地上地下同时改造项目较少。当然也有特殊车站,例如2016年重建的“9.11”恐怖袭击时被摧毁的世界贸易中心交通枢纽站[17],兼顾了车站内部功能设备翻新、站外景观设计与立体空间衔接等一体化改造内容。该车站属于在废墟上重建而且也是政府展现经济实力、精神重振的标杆项目,建设经费高、周期长,这样的模式在一般城市更新项目中很难被复制。

原先,城市轨道交通车站站前广场或者公共空间在周边物业提能升级过程中就被纳入建筑、景观一体化设计的范畴,后期一般很少考虑单独更新。近年来,东京城市轨道交通车站大力推进站内站外一体化改造,从一开始单个车站的交通功能梳理,拓展到与街区、甚至整个城市的交通、景观相协调。另外,除了交通、景观两个层面的内容,还在防灾、未来出行等方面予以重视,例如站前广场的临时避难场所设计、人工智能和自动驾驶服务场景设计等,这是中国城市轨道交通车站改造实践中较少关注到的内容。

深圳城市轨道交通车站公共空间一体化改造案例

2020年5月,深圳市对289个城市轨道交通车站既有出入口分三年(批)进行改造,并确定首批改造项目(涉及车站34座,出入口45个),希望以出入口提升改造为契机,延伸车站周边的步行网络,优化接驳换乘,并对周边环境进行微更新,提高居民出行获得感、幸福感和满意度。改造内容涉及出入口地下结构、地面建筑、周围景观、导向标识等,是一次多维度、多系统、一体化的综合设计实践。这是深圳市首次尝试较为全面地进行城市轨道交通车站公共空间一体化改造计划,也是中国为数不多由轨道交通运营公司自下而上同时推进站内、站外及周边公共空间一体化改造的案例。

1

改造内容

站内功能提升

1.1

在进行充分的现场调研、对照最新的设计规范并广泛征集车站所属区政府和车站周边居民意见的基础上,将站内功能提升归纳为七项改造重点并明晰各项改造需求[18]。

1)既有宽楼梯出入口改建:对设置一扶梯一楼梯且楼梯梯段宽度不小于3.6 m的既有口部,改造时确保出入口结构宽度不变,凿除既有的部分梯段,增设下行扶梯。

2)外拓出入口:针对宽度不具备内部改造条件,但周边城市空间满足贴临新建下行扶梯及电梯的既有出入口,在既有口部一侧新增一个单扶梯出入口(部分增设垂直电梯),出地面口部与既有出入口合建。

3)既有窄楼梯出入口改建:针对地面不具备加宽新建条件,但沿纵向具备增建条件的既有出入口,提升改造时确保既有出入口结构宽度不变,凿除既有楼梯梯段,改设为下行扶梯;新增一个出地面疏散楼梯间,新增楼梯间开口方向根据客流需求确定。

4)仅增设无障碍电梯:针对不具备前述条件,仅具备增设无障碍电梯条件的既有出入口,改造时破除通道侧墙或利用预留人防接口,新增出地面无障碍垂直电梯。

5)新增出入口:针对高架站类,且外侧具备加宽建设条件的高架站出入口,改造方式为在既有出入口旁侧贴临增设扶梯或无障碍电梯。

6)增设风雨连廊:针对地面需完善风雨连廊的出入口,于站外增设风雨连廊。

7)高架增设扶梯/垂梯:针对现存预留条件,或者既有占地不具备改建及增建条件,但地面道路交叉口其他方向具备新增条件的出入口,新增通道及高标准出入口,设置双扶梯、一楼梯及无障碍垂直电梯。

公共空间一体化改造

1.2

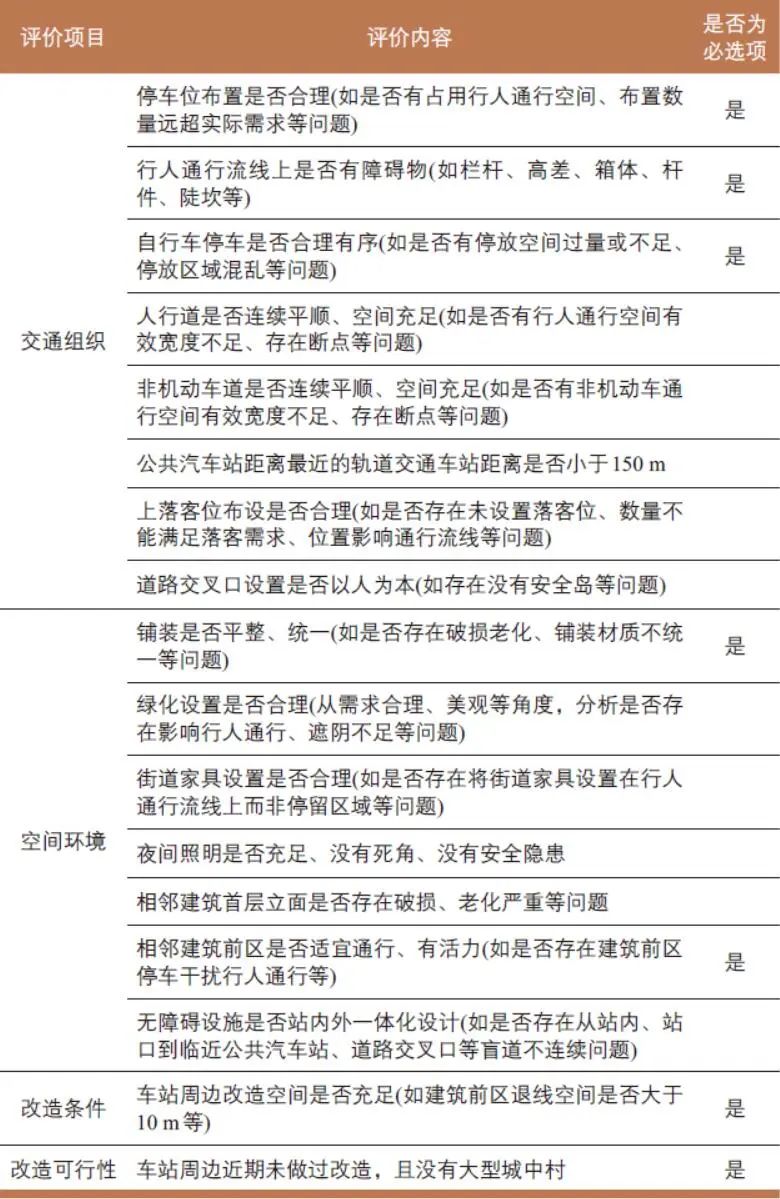

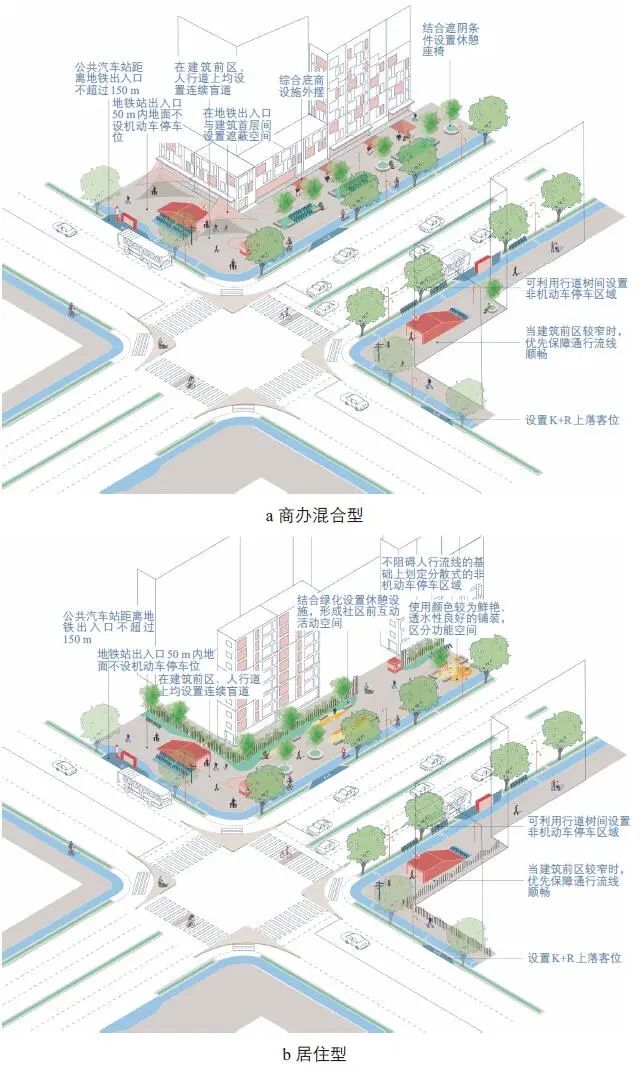

以“5+2”项(即5项设计评价内容+1项改造条件+1项改造可行性)为标准[19],对全部车站进行筛选评价(见表2)。结合使用需求及空间条件,将轨道交通车站划分商办混合型、文化艺术型、市政服务型及居住型4个站口类型,并给出车站周边公共空间一体化改造设计指引(见图2)。

表2 深圳城市轨道交通车站公共空间改造“5+2”评估

资料来源:文献[19]。

图2 轨道交通车站周边公共空间一体化改造设计指引示例

资料来源:文献[19]。

2

示范车站选择

经过大数据分析,根据各区意见初步筛选8个车站进行现场调研;结合建筑、公共空间设计、标识导向等专业团队的论证结果,进一步缩小范围,确定2个车站做对比分析;最终根据对比方案,综合考虑典型性与示范性,确定以宝安中心站作为示范车站进行公共空间一体化改造。

3

改造要点

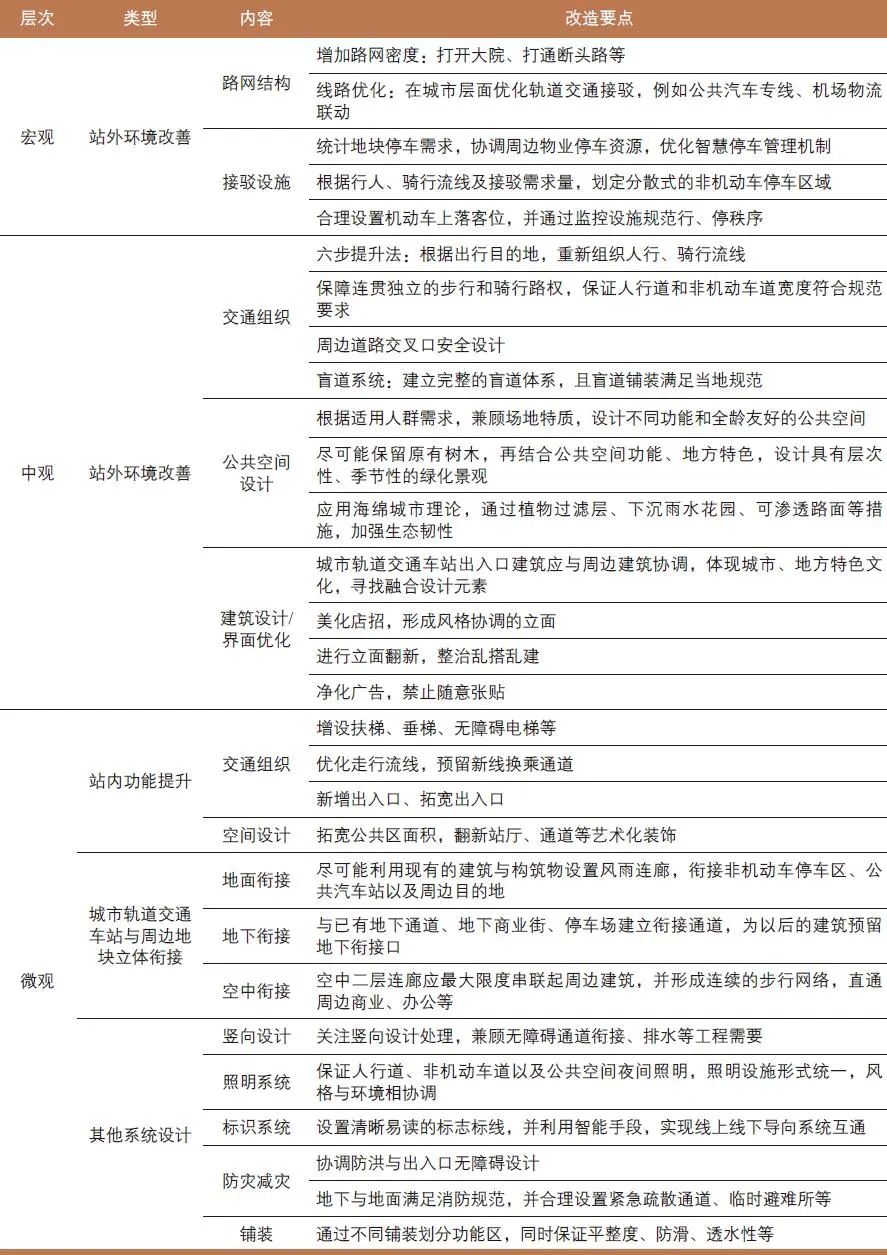

综合国内外实践与宝安中心站示范项目,城市轨道交通车站公共空间一体化更新改造要点主要为:宏观上对车站周边路网与交通需求进行测算、完善接驳设施;中观上关注站外的交通组织、公共空间设计、建筑设计与界面优化等;微观上关注城市轨道交通车站与周边地块的立体衔接、竖向设计、照明等(见表3)。

表3 城市轨道交通车站公共空间一体化改造要点

资料来源:文献[19]。

宝安中心站改造实例

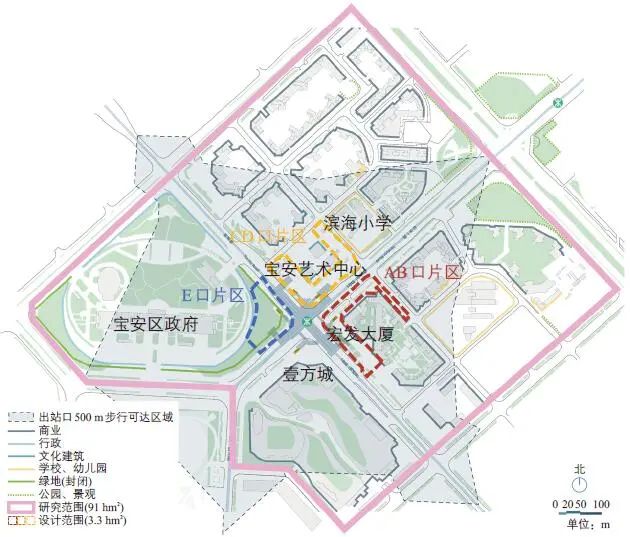

宝安中心站改造按照宏观、中观、微观三个范围,系统解决车站与周边空间一体化品质提升问题。宏观范围以500 m实际步行可达范围为依据划定研究范围,约91 hm2。中观范围以紧邻车站出入口的地块公共空间为依据划定设计范围,约3.3 hm2。微观范围指与车站出入口直接衔接的下沉广场等设施空间,如图3所示。根据功能和管控需要,不同范围的设计重点和深度有所差别。

图3 宝安中心站研究范围和设计范围

资料来源:文献[19]。

1

宏观范围

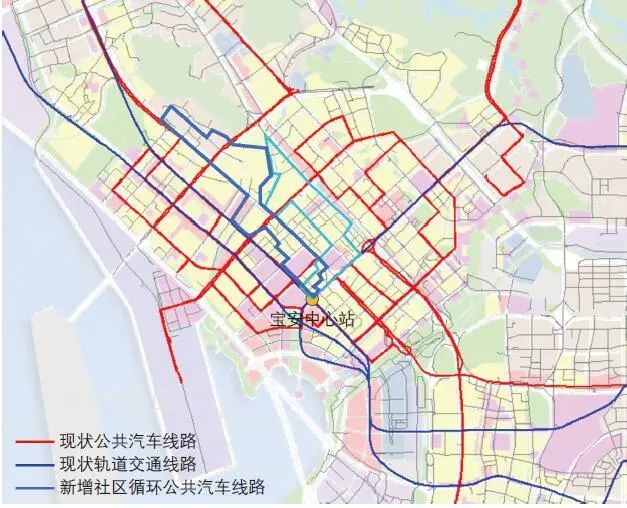

1)线路优化。

从城市层面分析车站的公共汽车接驳需求,针对西北部城中村等公共汽车接驳盲区,增加循环公共汽车线路(见图4)。

图4 连接宝安中心站的新增公共汽车线路

资料来源:文献[19]。

2)接驳设施。

保证功能健全的步行空间与绿色先行的接驳环境,从城市层面分析机动车与非机动车停车需求量,增设临时停车(Kiss and Ride, K+R)上落客点位(见图5),同时提高自行车停放设施品质。结合车站周边建筑功能和停车管控要求,统筹确定各地块停车配建要求。

图5 宝安中心站周边K+R上落客点位

资料来源:文献[19]。

2

中观范围

交通组织

2.1

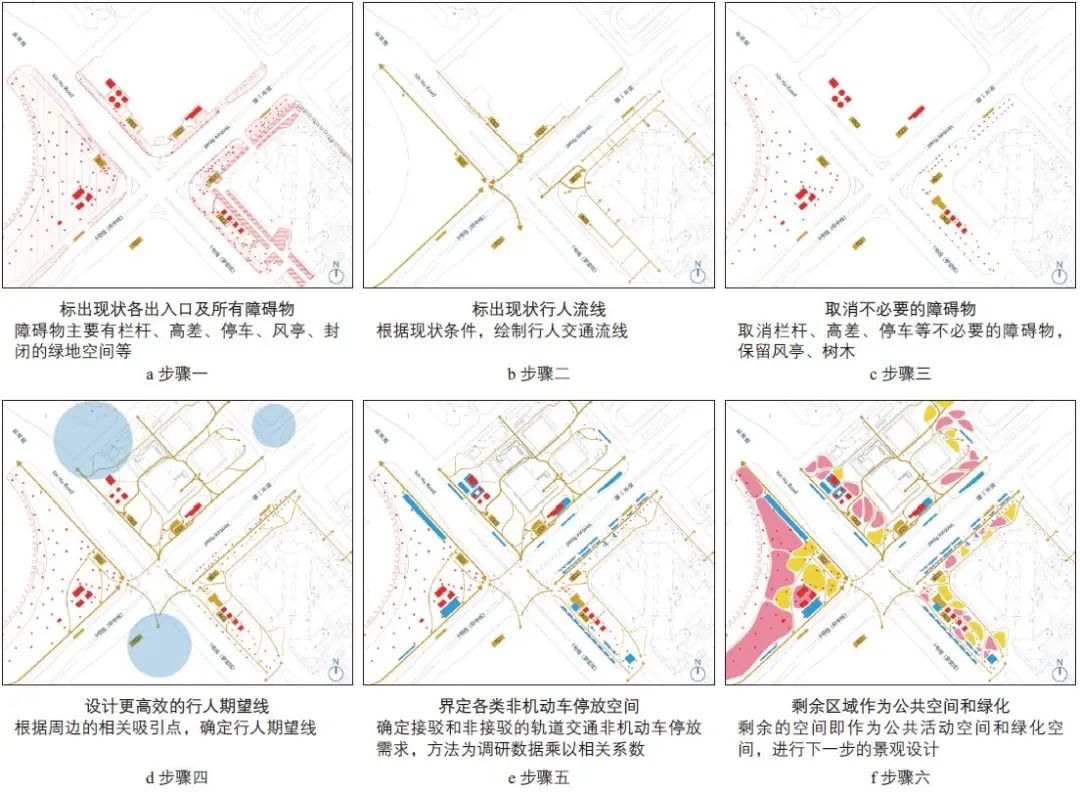

1)六步提升法确定空间改善框架。

为保证车站周边行人流线的通畅,设计过程中采用六步提升法,对全方式期望流线进行叠加,既考虑进出站,也充分考虑与周边社区之间的步行衔接(见图6),最终确定主要的接驳路径和周边空间改善的总体设计框架(见图7)。

图6 宝安中心站周边步行期望流线

资料来源:文献[19]。

图7 六步提升法

资料来源:文献[19]。

2)建立完整的盲道系统。

作为步行接驳系统的重要组成部分,连续完善的盲道系统设计是精细化设计与人性化管理的重要体现。在设计时充分考虑车站到周边建筑物的主要步行流线,高效衔接车站、周边建筑、非机动交通设施等。另外,合理布置盲道系统断面,与其他构筑物保持安全距离,避免干扰(见图8)。

图8 盲道系统断面

资料来源:文献[19]。

公共空间设计

2.2

充分考虑周边生活、工作、休闲、购物等多样需求,取消建筑前区停车,打造全龄友好、有温度的24小时城市生活中心。

在宝安中心站A,B出入口西侧,结合周边居民的生活习惯,在商店、超市入口附近为老年人提供休憩设施,增加早茶外摆(见图9a)。在靠近写字楼出入口,将车站出入口挑檐与建筑雨棚衔接,营造无障碍、无风雨的接驳空间(见图9b)。同时,增加户外餐车、表演舞台等满足年轻上班族的需求。在靠近居住区入口,增加互动式的艺术装置,满足居民休闲纳凉的生活需求(见图9c)。在C,D出入口与学校衔接,与正在设计建设的公共文化中心建立地面、地下连接通道,实现无缝衔接(见图9d)。为契合公共文化中心的艺术特质,对现有的风亭进行雕塑化改造,营造现代艺术气息(见图9e)。E出入口紧邻政府办公,街角的绿地空间封闭,且有较大的高差;方案提出打开街角绿地,利用地形打造跌水空间,增加场地活力,也体现行政办公的包容与亲民精神(见图9f)。

图9 宝安中心站各出入口设计效果

资料来源:文献[19]。

另外,结合场地内现有植被保留情况、新场地功能植入,方案建议增加乡土乔灌草等丰富植物配置层次,提升绿化遮阴与观赏等功能。

3)车站建筑和周边界面的一体化提升。

建筑设计主要包括车站出入口建筑和周边建筑底商的界面优化,统筹考虑这两个方面以形成完整协调的建筑界面景观。

结合C,D出入口既有窄楼梯改建及增设无障碍垂直电梯的改造,出入口建筑设计采用现代玻璃幕墙与轻钢悬挑的结构,打造轻盈通透的车站出入口形态。周边建筑的界面改造也与出入口保持一致的现代风格,在窗墙比及色彩方面增加呼应;同时美化店招、增加商业外摆以活化建筑界面,形成站城一体的空间景观界面。

3

微观范围

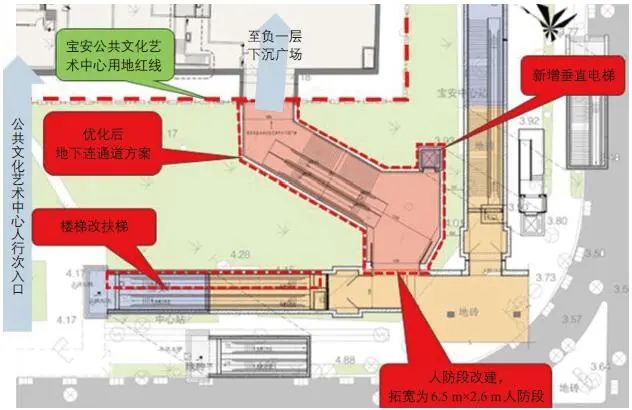

1)城市轨道交通车站与周边地块立体衔接。

C,D出入口所在地块是正在规划建设的宝安公共文化中心。通过与设计团队对接,结合宝安公共文化中心下沉广场设置楼扶梯连接到车站内部通道,地面保留直梯,使车站与宝安公共文化中心形成无缝衔接,构建连续顺畅的人行流线(见图10)。

图10 宝安中心站C,D出入口与公共文化中心地下通道衔接设计

资料来源:文献[19]。

2)竖向设计衔接。

考虑到车站特殊的防涝需求,同时减少密集设置台阶对步行环境安全性与品质的影响,保证无障碍通道与盲道系统的连续贯通,有必要对场地进行一体化的高差处理。在空间允许时,采用坡道代替台阶;同时结合场地对台阶坡道进行艺术化处理,增加空间的趣味性。

车站公共空间一体化改造的实施挑战与未来展望

1

多方业主参与的统合机制尚待完善

城市轨道交通车站改造应该是利益共享,但是在实际推进过程中,仍然缺乏有效的多利益主体统合路径。例如,车站周边公共空间改造的主要挑战之一是取消商业建筑前区停车位,打造完整的步行广场,而地面停车位一般归属于周边物业产权,要求取消停车位都会遇到较大阻挠。宝安中心站的改造方案虽然借助停车需求预测等专业分析给出停车配建建议,可以作为后期与业主协商的主要依据,但是实际中,只有数据分析并不足以说服业主。因此,需要对活力提升、商业效益等方面进行更扎实的量化分析以消除业主的顾虑,同时要建立区政府统筹的机制,减少基于局部利益的扯皮现象。

2

从“公共空间设计”到“公共空间运营”的机制有待挖掘

设计是打造良好车站空间环境的重要基础,同时也需要考虑车站的主题、服务、项目、活动等内容策划,更深一步加强人与车站空间的联系。目前车站公共空间一体化改造涵盖了多专业、立体、全方位的设计内容,但是对于空间运营的关注度相对缺乏。在此次改造内容中,宝安中心站站内改造没有像北京地铁7号线提出“未来列车”概念,站外改造也没有像纽约街道那样策划特色活动或者是像日本某些车站那样考虑未来出行模式。城市轨道交通车站作为城市重要公共空间节点,可以继续挖掘与丰富其能被赋予的新功能、新形式。

结语

车站周边公共空间一体化设计尚处于探索创新阶段,虽然所处的背景不同,负责主体不一,改造的内容各有侧重,但是也有以下共同趋势:1)系统性,车站更新与整个城市交通、景观网络相协调,保证车站可达性与可识别性;2)人性化,弱化交通功能,强调环境品质和精细化设计,以体现人文关怀;3)可实施性,增加量化评估和可行性分析研究;4)创新性,尝试从设计到运营的思路转变。

深圳城市轨道交通车站改造更新不仅同时推进站内、站外、地块衔接进行一体化改造,还兼顾了建筑、景观、交通三大方面改造内容,是一个积极尝试。未来,应多鼓励轨道交通运营公司推行类似的一体化改造计划,在空间、成本、政策等多条件限制的情况下以最小影响完成车站功能和品质提升,为更多元、更长久的城市轨道交通服务提供有力支撑。

《城市交通》2023年第1期刊载文章

作者:生金文,林彬榕,王昊

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2023053期

编辑 | 张斯阳

审校 | 张宇 周乐

排版 | 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):生金文 | 城市轨道交通车站公共空间一体化改造研究——以深圳市宝安中心站改造为例

规划问道

规划问道