1. 文化之都,文旅驱动城市复兴

2. 强化「文旅」驱动城市复兴

3. 历史名城塔林的「文化促产」

4. 工业老城利物浦的「文化营城」

5. 欧洲文化之都的核心逻辑

关键词:

文化旅游 | 城市复兴 | 城市更新

产业转型 | 城市品牌 | 文化战略

当下,城市竞争早已不只是拼经济、拼建设,而是在比拼谁更有「吸引力」,谁能「抢到人」。这也就意味着,城市间的竞争将升级到本地文化与价值观层级的较量,更意味着只有让城市变得「有趣」,人们才会向往,只有向往才有可能「成为这里的人」!

▼ 成都层出不穷的文旅项目,为城市攒足了人气

我国在顶层设计上,也越来越重视文旅发展:自十八大以来,「文旅」成为历年政府工作报告中的热点之一,二十大更是指出了以文塑旅,以旅彰文的发展方针;在2018年国家机构改革中,原文化部和原国家旅游局两部门合并,专门负责文旅的融合与高质量发展,可见文旅在当前发展背景下的重要性。

▼ 文旅可帮助城市更新摆脱「成名快,过气快」的怪圈

既然文旅这么好,每座城市瞄准文旅猛发力不就成了?可现实是,做好文旅的城市屈指可数,这不仅是因文旅过于宽泛,容易出现眉毛胡子一把抓,特色不鲜明、吸引力不足的情况;更有可能是,本地认为的特色文旅,很可能对外地人来说,不知所云。

▼ 互联网时代带来的碎片化,使大众的注意力变得稀缺

因此,很多城市选择了用「文化事件」牵引,发展文旅,如前些年西安摔碗酒,近期淄博的「烧烤之旅」等等。当然,文化事件也会面临前期的高度不确定性,中期模仿者蜂拥而上带来的同质化,以及后期缺乏新「内容」支撑增长乏力等系列问题。

01

文化之都,文旅驱动城市复兴

欧洲文化之都自身的品牌认可度、知名度和美誉度不断提升,被认为是欧洲迄今历史最悠久、最成功、最具代表性和认可度最高的项目之一。

—— 欧洲联盟委员会(2015年)

每座城市的历史文化都是一本「厚重的书」,但如今的「书」太多了,对大众来说根本读不过来,甚至绝大多数的「书」根本没机会被发现。欧洲文化之都相当于,欧盟为大众指定的「必读书目」,很多城市也因此成为文旅胜地。

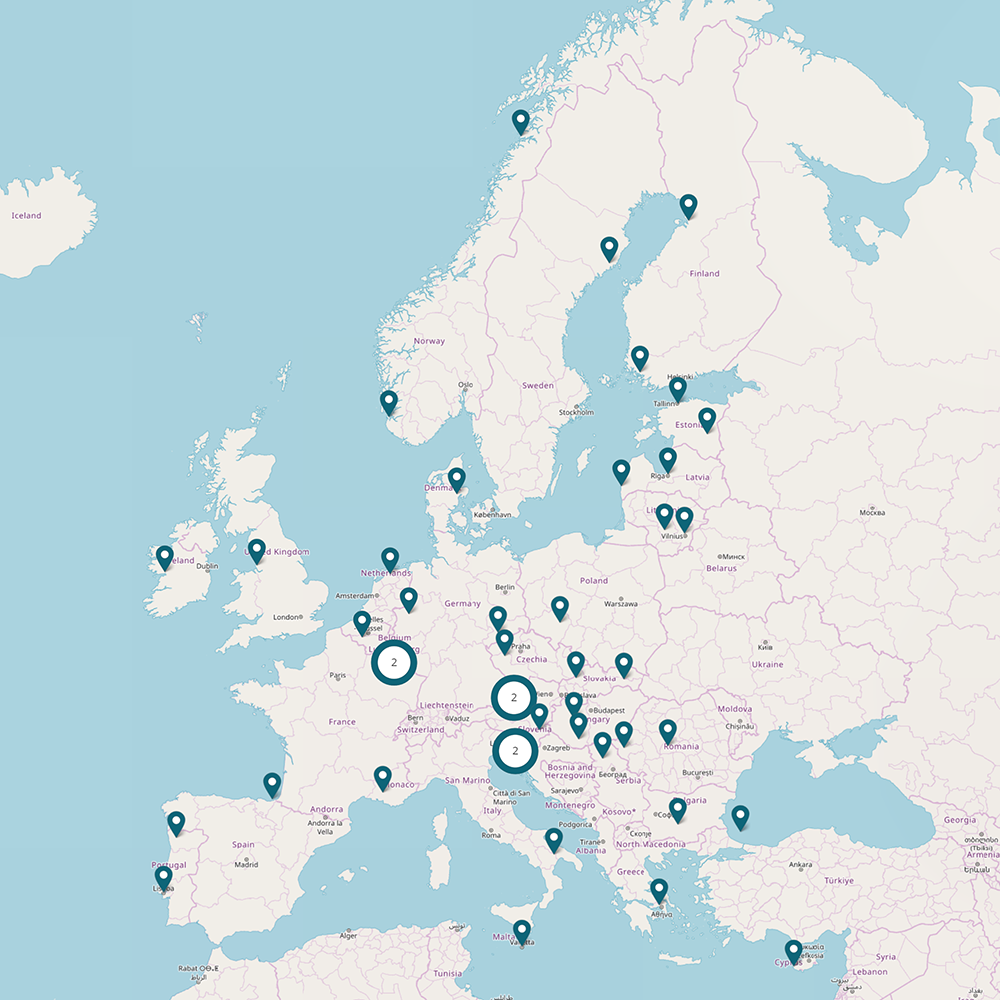

▼ 欧洲文化之都分布示意(来源:欧洲文化之都官网)

1. 何为欧洲文化之都?

欧洲文化之都是在欧盟范围内,举办的一场以城市为单位的文化评选活动。它始于1985年,在为期1年的「文化活动年」内 ,参与竞选的城市会举办数百场的文化活动,最终获胜者获得欧洲文化之都称号。

▼ 1985年,雅典成为首个欧洲文化之都(来源:Wikipedia)

欧洲文化之都的竞选不仅是荣誉问题,更是城市再生的机遇:入选欧洲文化之都的城市,投入与产出比可高达1∶6,并会带来10年以上的发展期。而且欧洲文化之都与强调保护的历史名城评选不同,在保护之外,它更擅长通过「文化活动、文化经济、文化形象」促进城市经济的自我修复。

▼ 欧洲文化之都对格拉斯哥的发展带动作用,延续至今

因此,欧洲文化之都竞争十分激烈。如2016年,仅西班牙和波兰两国,就分别有16个和11个城市参加。当然,欧洲文化之都不会「滥用指标」,虽然2007年开始每年获胜者增加至2个,但至今只有60多座城市获此殊荣,以保障品牌的品质。

▼ 2016年,波兰的弗罗茨瓦夫入选欧洲文化之都(来源:Wikipedia)

大家会有疑问,七七八八的文化活动多了去了,就算欧洲文化之都是成功的文化大事件,真能起到这么大作用?

2. 欧洲文化之都缘起

城市文化的构成状况决定着最终产物的品相。

—— 刘易斯·芒福德 城市规划理论家

欧洲文化之都是在用文旅驱动城市复兴,背后的动因来自于很多欧洲城市「倒在」了转型升级的路上,亟需注入新动能。这要从1970年代的欧美城市复兴运动说起。

▼ 美国巴尔的摩内港区衰落,从1956年开始就启动了城市更新

然而,很多老城更新在短暂的「繁荣」后,再次回到空心化状态,究其原因是「新壳」解决不了城市缺乏产业支撑、内生动力不足问题。这也就促生出了「城市复兴」理念——多维度解决城市问题,使一个地区在经济、环境、社会得以持续改善。

▼ 文化驱动更新后的波士顿昆西市场

美国文化复兴带来的示范,使欧洲许多城市意识到,文化可以作为一种刺激内城更新发展的良药,伦敦、巴黎等城市付诸实践,取得了不错的成效。

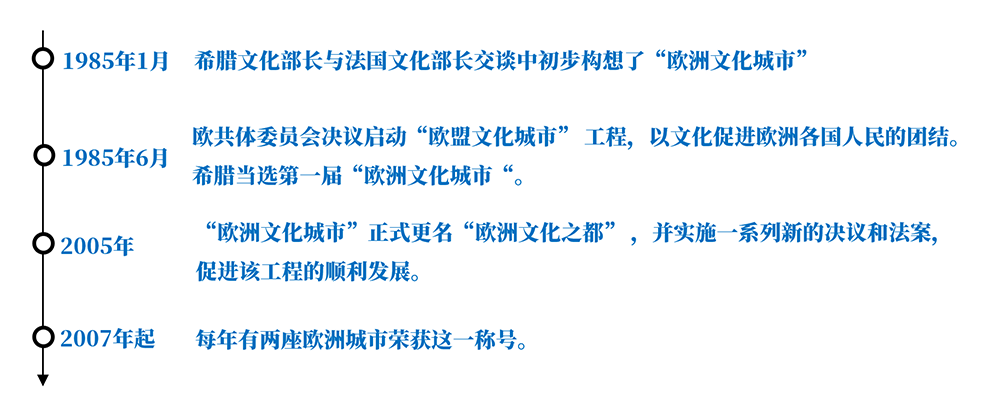

▼ 欧洲文化之都发展的几个关键节点

此后,受到欧盟启发,很多地区也开始了跨国界的「文化之都」活动,如美洲文化之都、阿拉伯文化之都、东亚文化之都等等,但在影响力和功效上均逊色于欧洲文化之都。

02

强化「文旅」驱动城市复兴

欧盟制定了文化之都目标:「突出欧洲文化的丰富性、多样性及其共有的特性,增进欧洲民众互相之间的了解,促进一种同属于欧洲共同体的意识。」

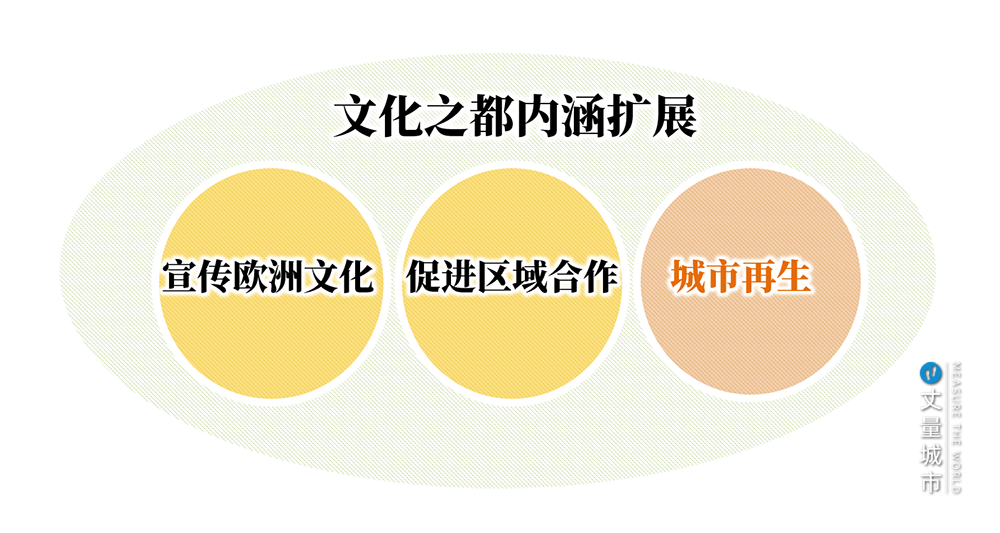

▼ 欧盟不断扩展欧洲文化之都的内涵,以适应城市发展需求

欧盟开始调整策略,一边推动文化设施更新、文化活动大众化,一边加强文化在创意产业、旅游服务领域的经济作用,与城市再生的可持续性绑定。

▍提交申请阶段

参与的城市需要确定文化主题,并在该主题下制定可行的方案,提交欧盟审批(时间约2年)。如雷克雅未克的「文化与自然」主题,伊斯坦布尔的「移民者,为了共同的世界」主题等等。

▼ 2010年,伊斯坦布尔入选欧洲文化之都(来源:Wikipedia)

▍建设筹备阶段

确认参赛的城市,实施城市文化建设工程,如修复历史古迹、更新公共空间、建设文化设施等等,并作为此后支撑城市文旅发展的「文化遗产」。

▼ 格拉斯哥克莱德河滨水区

▍活动举办阶段

围绕竞选主题,举办文化活动。活动内容不拘一格,既可以是戏剧、节庆、音乐、电影、设计等,也可以是非常规「文化活动」,如体育、展览等,只要有助于培育的本地文化产业发展即可。

▼ 雷克雅未克的温泉,成为其独特的「文化资源」 | 摄影@刘潇畅

▍总结提升阶段

在文化活动结束1年后,主办城市和欧盟会对「文化年」在文化、经济等方面作用进行评估和总结,发布权威报告指导城市的后续发展。

▼ 只有15万人口的葡萄牙小城吉马良斯,于2012年当选欧洲文化之都(来源:Wikipedia)

同时,很现实的问题也来了:欧盟只能给参赛城市提供150万欧元作为活动经费,剩下的「大头」需要城市自筹资金。对于那些财大气粗的城市来说不是问题,而对于中小城市来说需要「攒鸡毛凑掸子」,甚至赌上城市未来的发展参与竞争,因此投资必须大于回报。

▼ 荷兰鹿特丹

当然,成功者还是占多数。下文选取2个借助欧洲文化之都契机,成功「逆袭」的代表,看看他们是如何做的。

03

历史名城塔林的「文化促产」

位于波罗的要点上的塔林(爱沙尼亚首都),自5世纪起就成为兵家必争之地,因此被称为「欧洲的十字路口」。城市一直以纺织和食品加工为主,面临转型问题;虽然1997年塔林老城区被列入世界文化遗产,但对城市经济发展的作用有限。

▼ 塔林区位示意

塔林在竞选文件中写到:「塔林成为欧洲文化之都,给城市和整个国家一年的空间和机会,向欧洲和世界展示其创造性的一面,并且亲切的讲述塔林居民的故事……2011年,塔林还将以一种数百年来一直被视为理所当然,但在过去100年里无人问津的方式向游客和整个国家开放:它将再次向大海开放。」

▼ 塔林风貌(来源:Wikipedia)

1. 重塑滨海空间

作为兵家必争之地的塔林,绵延45公里的海岸线一直被废弃的军事设施和码头占据,城市可以说是临海不亲海。

▼ 更新后的海岸线,成为度假区(来源:Flickr)

点状更新:是指借助投入小,大效果的艺术装置,提升海岸线魅力。如LIFT11城市装置节,通过公开竞赛,在城市滨水空间设置大量散落的艺术装置、景观作品,吸引市民、游客在塔林岸线内进行艺术「寻宝」,重新认识塔林的海岸线。

▼ 海岸线更新(来源:Flickr)

线性更新:即在市区段海岸线,集中建设「文化公里」项目——通过线路打造,将沿途音乐厅、海事博物馆群、文创产业园、当代艺术博物馆、帕塔雷监狱更新等重量级文化更新项目串联到一起,成为举办文化活动的承载区,也是城市发展文化产业的文博区。

▼ 文化公里项目形成的文博区(来源:Wikipedia)

2. 兑现世界文化遗产价值

老城区作为世界文化遗产,以保护为主,很难进行规模化建设。塔林换了一个思路,发挥老城区空间小而密的特点与文化活动结合,让老城区成为露天的文化大舞台。

▼ 老城区举办的塔林老城节(来源:Flickr)

虽然,老城区不能更新建设,但还是通过「针织涂鸦」方式,为老城增添文艺色彩——创作者用五颜六色的毛线装饰建筑和户外公共装置,这些「涂鸦点」散布在老城区340处,为老城注入新的文化吸引力。

▼ 文化年期间的老城区针织涂鸦(来源:Wikipedia)

3. 用文化促进创意产业发展

塔林也被称为「波罗的海硅谷」(Skype、Kazaa等软件公司诞生于此),塔林竞选文化之都的另一个目的是——借助文化造势,吸引人才、资本来到城市,促进科技创新业的发展。

▼ 塔林创意中心(来源:Wikipedia)

与塔林相比,英国老牌工业城市利物浦竞选欧洲文化之都更为迫切,它花了8年时间筹备、建设,甚至可以说前者是在顺势向上时助推一把,而后者则是一路下滑时的奋力一搏。

04

工业老城利物浦的「文化营城」

对「欧洲文化之都」活动而言,最重要的是文化提升了利物浦人的信心。

这些年来我们通过举办全球性的活动,让大家看到了未来,看到了希望,人们都变得更加自信,这也让城市充满活力。

—— 乔·安德森(2014年利物浦市市长)

利物浦曾是英国工业革命的中心,被誉为「欧洲的纽约」,制造业、航运是城市的支柱产业。

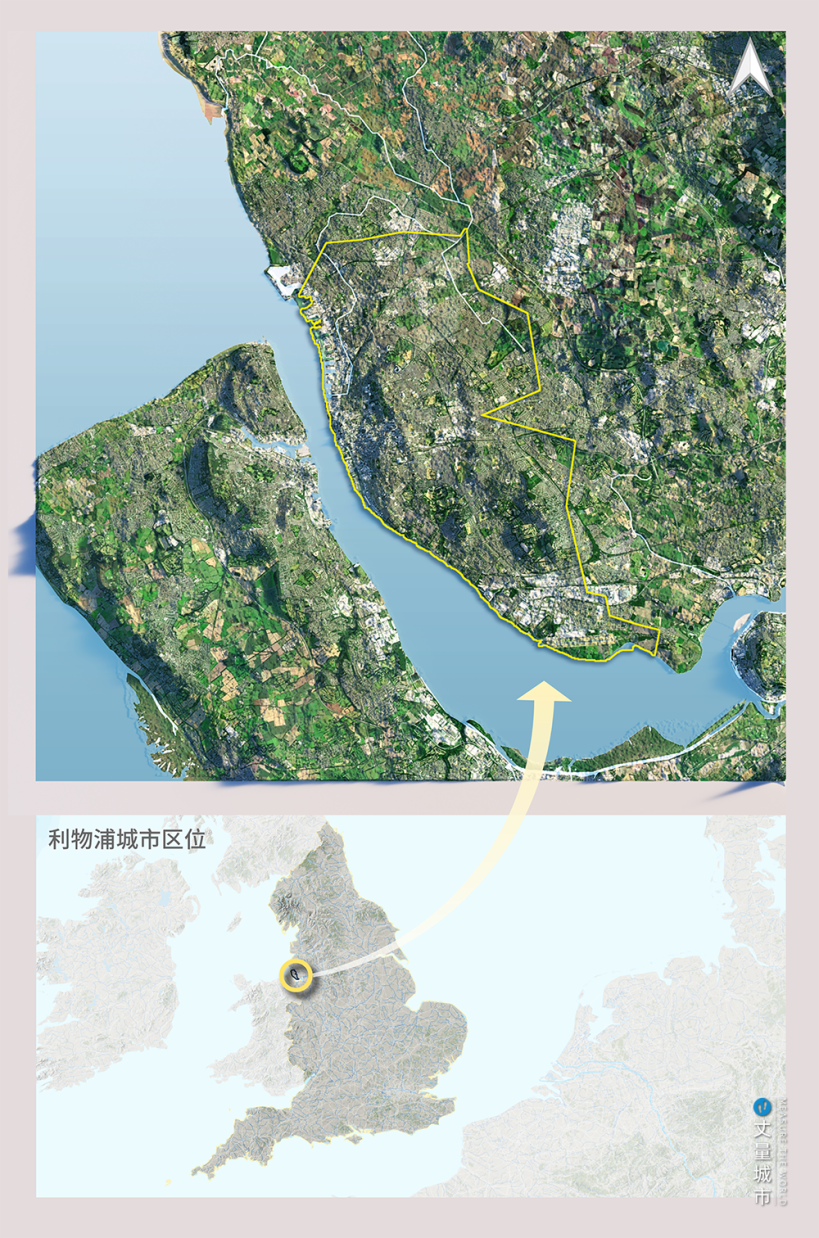

▼ 利物浦区位

1950年代开始,随着制造业大转移以及深水化集装箱航运的兴起,利物浦的两大产业逐渐衰退。1971年至1981年人口流失10万,成为英国失业率最高的城市之一。

▼ 1980年代开始更新的阿尔伯特码头

2000年,利物浦制定「文化立市」战略,开始筹备欧洲文化之都的竞选;2008年,利物浦当选欧洲文化之都,举办了350多项文化活动,吸引了1500万游客,创造了1.4万个工作岗位,文化活动直接经济效益为8亿英镑;

▼ 文化之都重塑了利物浦老城区

利物浦制定了三个层面的目标:

★ 文化基建:可持续的文化基础设施,促进文化旅游发展;

★ 城市品牌:塑造包容与充满活力的城市魅力;

★ 产业转型:更换产业结构,实现经济增长;

利物浦通过3个策略,实现文化撬动城市转型升级。

1. 持续造势,竖立文化品牌

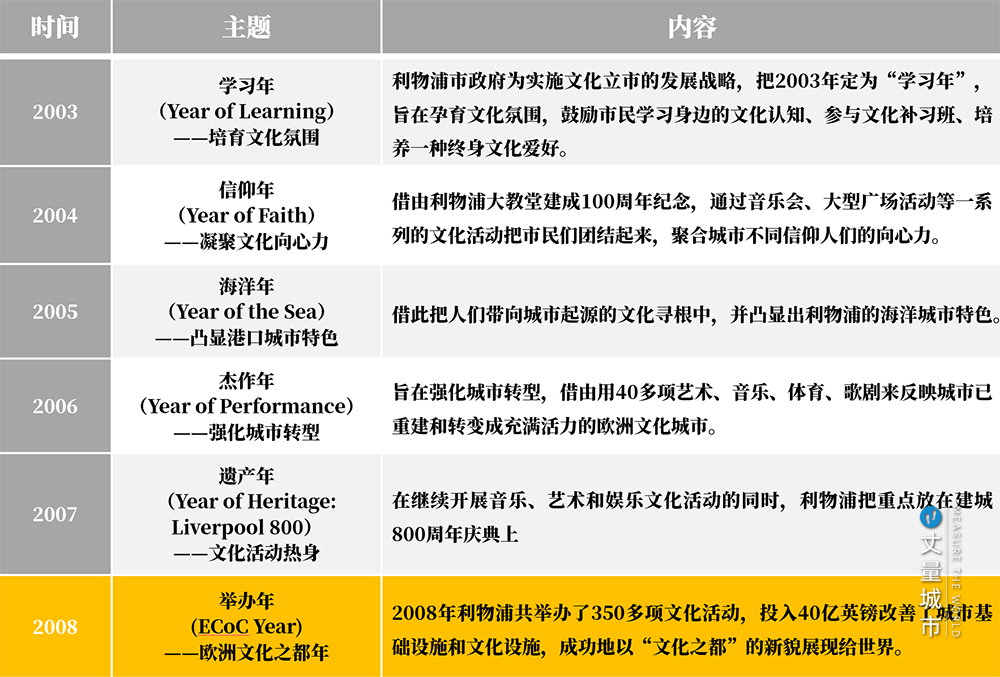

利物浦制定了连续6年的「文化主题年」实施计划,通过持续的文化造势,展现城市文化的多元化,竖立城市文化品牌,为竞赛「拉票」。

▼ 2003至2008年利物浦文化主题年

例如,2007年遗产年主题时,除了开展音乐、艺术等文化活动,利物浦把重点放在建城800周年庆典上,邀请上海、都柏林、科隆等友好城市共同参与,展现城市的国际化。

▼ 遗产年主题联合举办烟火晚会(来源:Wikipedia)

2008年后,文化主题年活动并未停止,而是进一步与城市发展需求相结合,推动产业更新,塑造城市品牌。例如2014年的利物浦文化行动计划(LCAP)中揭示了未来五年文化活动的主题,既有文化的,也有产业的,还有促进区域伙伴关系的。

▼ 利物浦2014—2018文化主题年与城市发展紧密结合

2. 借力文化年,提升内生动力

在2008年的「冲刺」阶段,利物浦围绕「一城见世界」年度主题,在4个方面做足了功课。

▼ 披头士博物馆

三是,承办高规格的赛事、展览活动,拓展文化年的影响力。如2008年的MTV欧洲音乐奖就除了吸引大量乐迷到场,更有来自全世界的3000万乐迷,通过各类媒体认识了解到利物浦。

▼ 香蕉羊已成为城市文化吉祥物

在获胜后的总结评价中,利物浦被认定为「通过文化立市,推动城市复兴的代表」,超过90%的游客是因利物浦的文化氛围而来。

3. 增加城市更新的边际效应

以上种种文化项目,需要空间的承载,这就需要城市更新了。

▍完善一个文化展示区

阿尔伯特码头与绳索区,已有良好的更新基础,利物浦计划通过完善他们的功能,注入活动,把这里变成城市的「文化形象展示区」,相当于城市的「售城处」,吸引社会资本参与建设。

▼ 再次更新的阿尔伯特码头

2007「遗产主题年」时 ,紧邻阿尔伯特码头的利物浦邮轮码头扩建完毕,是英国为数不多位于市中心的邮轮码头,与它一同亮相的还有修复的历史建筑群——「美惠三女神」(利物浦港务大厦、丘纳德大厦、皇家利物大厦组成)。游客可以一路跟随文化建筑,游览码头区,为城市赚足了「文化」口碑。

▼ 历史建筑群——美惠三女神

与阿尔伯特码头一街之隔的绳索区,此前主打夜经济和文创,但一直不温不火。2003年,利物浦引入艺术与创意技术基金会(FACT)等文创孵化机构,大力发展创意产业。

▼ 主抓创意产业的绳索街

这一系列的操作,在最少的投资下,换来城市从内容到形象的整体更新,更吸引到更多投资者的关注。

▍重塑一个城市消费中心

随着客流量的飙升,利物浦火车站区域的传统商圈开始复苏。在英国颁布《2003年地方政府法》,鼓励城市建立商业促进区(简称BID)*,以改善各地出现的商业衰退后,利物浦第一时间在站前传统商业区建立BID。政府助力,商家主导的模式,赋予了陆路(火车站)到海陆(码头)间休闲消费属性,吸引消费者再次回归老城。

*BID是公私合营的发展治理模式:通过商家、政府、业主的共同参与、共同付出、共同收益,形成利益共同体。

▼ 利物浦火车站区域的商业促进区

商业的复苏,引发了社会资本的投资热情。2004年,天堂街区域更新改造启动,主要包括站前区至港区之间的街区步行化改造,强化老城的商业功能、商务功能、休闲功能。通过更新组合,形成可逛、可买、可玩的城市文化消费中心。

▼ 「利物浦一号」是天堂街区域更新的核心项目,融资10亿英镑,力图将利物浦打造成英国购物目的地,包括商业、办公以及城市公园等功能

▍注入城市新功能

在获得欧洲文化之都称号后,更多的投资者涌入利物浦。阿尔伯特码头区域又一次扩建更新,先后建设利物浦博物馆,以及RIBA North文化综合体(包括画廊、图书馆、英国皇家建筑师学会),成为文化主题年活动永不落幕的舞台。

▼ RIBA North文化综合体

位于阿尔伯特码头南侧的国王滨水区,在改造中建设了利物浦体育场和利物浦展览中心,提升老城区承接大型文化活动、赛事的能力,推动老城区服务业发展。老城区外围的梅尔西河沿线,成为投资建设的热点区。

▼ 利物浦体育场和利物浦展览中心

利物浦的成功示范,使更多英国城市都参与到欧洲文化之都竞选中,但随着英国脱欧,他们的希望成为泡影。不过英国用「英国文化之城」的方式,让这些城市再次看到了文化驱动城市复兴的希望。

▼ 赫尔2017年成为英国文化之城(来源:Flickr)

05

欧洲文化之都的核心逻辑

从欧盟视角来看,欧洲文化之都首要意义是——文化认同,区域一体化。而对参赛的城市而言,不仅是赛事本身带来的文旅发展,更是城市产业转型的机遇。

▼ 快被人们遗忘的「魏玛」,在1999年成为欧洲文化之都,如今文旅成为城市支柱产业(来源:Wikipedia)

总结来说,用文旅可以改善一座城市的品牌形象与招商环境,也可以帮助城市发展经济与吸引人才!这意味着,新时代发展背景下,城市发展逻辑已经从「城-人-产」变成了「 文-旅-城-人-产」,文旅就是城市招商促产的新磁极。

本文由华高莱斯团队创作

总策划:李忠

撰文:1/6图片工作室

大学是如何主导城市更新的

吕晓蓓:像孩子一样认识和思考城市

从未来城市到区域更新,城市再生离我们有多远?

深圳密度分区制度给了我们什么启示?

南头古城,运什么营?

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):欧洲文化之都:用文旅融合驱动城市复兴

规划问道

规划问道