一点儿北京 | 京事知多少

北京历史悠久,人文荟萃。除了丰厚的历史文化遗存外,数千年来各民族的文化相互渗透交融,形成了它特有的“京味儿”——这些极具北京地方特色的风土人情,是京城珍贵的文化资源。“一点儿北京”栏目将向大家介绍“京味儿”饮食、器物、游艺、风俗与传说等等,让大家对老北京文化有更多的认识与了解。

五月端午街前卖神符,女儿节令把雄黄酒沽,樱桃桑椹、粽子五毒,一朵朵似火榴花开端树。一枝枝艾叶菖蒲悬门户,孩子们头上写个王老虎,姑娘们鬓边斜簪五色绫蝠。

”

这首北平俗曲生动地道出了老北京端午节的习俗。北京作为历史文化名城,各民族文化在此融合,所以端午节习俗丰富多彩,城市中也留下了很多历史遗存。

福海

皇家龙舟竞渡

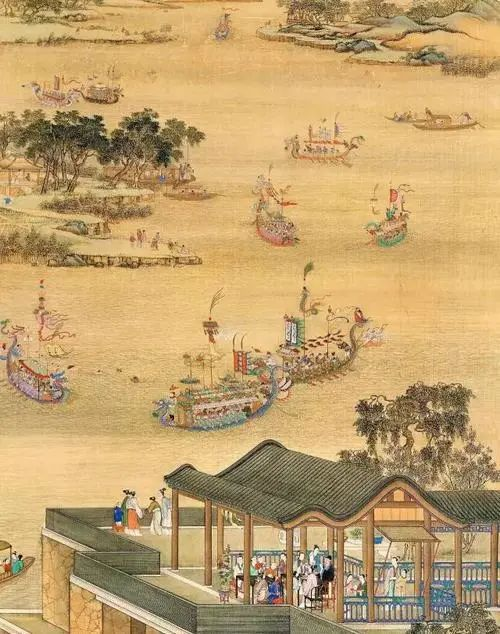

龙舟竞渡是端午节的重要活动,明清时,上自皇室贵胄下至黎民百姓,都十分重视龙舟竞渡。明代帝王在中南海紫光阁观龙舟。清顺治、康熙年间皇帝和王公大臣,在西苑乘龙舟泛游,雍正、乾隆年间则在圆明园的福海举行竞渡活动,线路长约600米,选手是宫中太监,训练有素。比赛时,9只龙舟经过皇帝观礼台前时必须停船片刻,以示受阅致礼。

清朝宫廷画家郎世宁创作的绢本设色画《雍正十二月行乐图》,其中五月就是龙舟竞赛的情景。图中雍正皇帝身着汉装,与众皇妃、皇子欢坐于码头楼阁之上,数艘华丽的宫廷龙舟驰骋于水面之上。整幅画面洋溢着欢乐祥和的气氛。

清朝宫廷画家郎世宁创作的绢本设色画

《雍正十二月行乐图》

清朝史学家爱新觉罗·昭梿的《啸亭续录》记载:

乾隆初,上于端午日命内侍习竞渡于福海中,皆画船箫鼓,飞龙鹢首,络绎于鲸波怒浪之间。兰挠鼓动,旌旗荡漾,颇有江乡竞渡之意。

”

福海是圆明园中最大的人工湖,仿照杭州西湖十景建起了平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、雷峰夕照、南屏晚钟等景点,湖区丘陵起伏,楼台迢递,约有六七华里。湖中心有三个小岛,即蓬岛瑶台。乾隆住在园中时,春夏秋三季常常坐船往来于小岛之间。端午节在福海举办龙舟竞渡时,还要召王公大臣前来一起观看,以联络君臣上下之情。乾隆皇帝《竞渡》一诗写道:

中流九龙舟,谁肯相参差。黄帽双飞桨,綵缕五色丝,纷逐锦标得,悬望霓旌麾。既闹旋亦寂,凭观有所思,我观竞之义,所包未可涯。聊举数端言,以当一解颐,四时唯其竞,双丸日夜驰,江河唯其竞,东去不复归。

”

到了嘉庆朝,也遵循旧制在福海举行龙舟竞渡,场面极其壮观,但是随着时间的推移,“每以雨泽愆期,罢演者多矣”。(《啸亭续录》)

菖蒲河

采集蒲剑

五月五端午,天师骑艾虎,

手持菖蒲剑,瘟神归地府。

”

这一首流传于京城的歌谣,形象地描述了端午节家家户户门上插艾草和菖蒲驱逐瘟疫的习俗。清人富察敦崇《燕京岁时记》说:

端午日用菖蒲、艾子插于门旁,以禳不祥,亦古者艾虎、蒲剑之遗意。”民间谚语云:“手执艾旗招百福,门悬蒲剑斩千邪。

”

菖蒲为多年水生草本植物,被称为五瑞之首,生长于浅水滩上,其叶如剑,有香气,插在门口犹如悬挂一把驱除不祥的宝剑,可以斩千邪百毒。此草是中国传统文化中可防疫驱邪的灵草,其根茎花叶可入药,有芳香开窍、祛痰散风之功。菖蒲夏季开花,花序密生而形小,呈黄绿色。所以每到端午节前后,人们便提篮去郊外水边采新蒲,然后回家酿酒。夏秋之夜,燃菖蒲驱蚊灭虫的习俗保持至今。

如今的菖蒲河(图片来源:北京东城)

北京人去哪里采集菖蒲呢?在皇城脚下有一条河,源于西山玉泉山,流经高梁河、积水潭、西苑,过金水桥,古时称御河,因两岸菖蒲丛生,民间又称为菖蒲河。这里河水清清,溪流潺潺,一开春河边的菖蒲便冒出新芽,到端午时节,蒲叶已长到两三尺高,郁郁葱葱,翠绿欲滴,生机勃勃。所以这里成为人们采集菖蒲的最佳场所。当然,昔日菖蒲产地绝非菖蒲河一处,什刹海、高梁河、护城河、清河、沙河、大通河等沿岸都盛产菖蒲。

南海子

太医捕蟾蜍

古人认为,端午阳气旺盛,天地纯阳,正气汇聚,万物至此皆盛,阴邪之气避而走之。此时,一些中草药茎叶成熟,药性强,恰好入药,所以端午也是采药的最佳时节。民谚说:

端午节前都是草,到了端午便成药。

”

而在老北京,有端午节捕蟾蜍之俗。这天,人们早早起来,到河边、池塘边捕捉蟾蜍,然后向其嘴里塞进一锭墨,将蛤蟆带回家,悬挂在屋梁上或其他背阴的地方,慢慢晾干,做成“蛤蟆锭”,具有消肿、清热、解毒功效。起腮腺炎可用蛤蟆皮贴于患处,身上长肿痈疙瘩,涂抹上一些研成末的蛤蟆锭,渐渐会消肿祛炎。由于药效好,连宫廷太医院也派人广为采集蟾蜍。

明人刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:

太医院官,旗物鼓吹,赴南海子,捉虾蟆,取蟾酥也。其法:针枣叶,刺蟾之眉间,浆射叶上,以蔽人目,不令伤也。

”

李时珍在《本草纲目》中详细介绍了取蟾酥的方法。清人张朝墉《供蟾酥》写道:

莫从海上问三农,蛤蟆蟾酥取次供。

蛇蝎不须逞狂毒,有人刺臂作双龙。

”

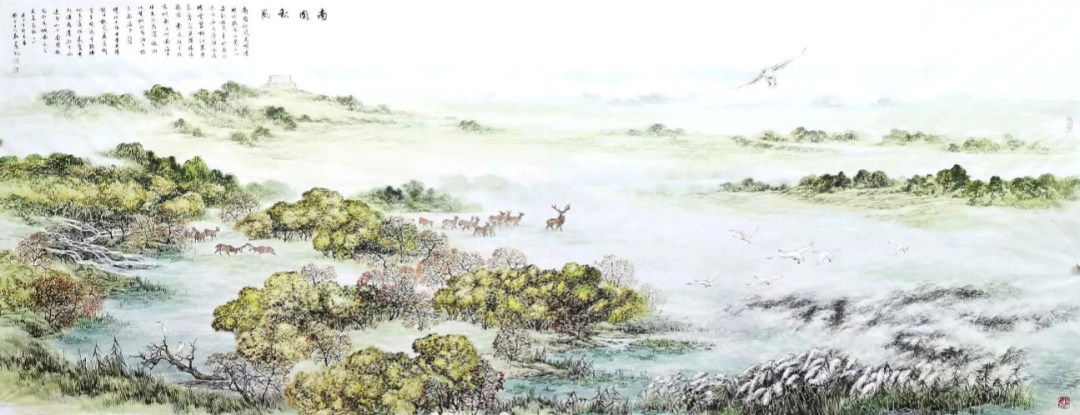

南海子又称南苑,历史上是北京最大的湿地,碧波浩渺,潮湿温暖,草木繁盛,飞禽走兽、水中生物繁多,为辽、金、元、明、清五朝皇家猎场和明、清两朝皇家苑囿。皇帝和后宫嫔妃们每年都要到这里游赏风景,捕猎玩乐。清朝时还是皇家操练阅兵的重要场所。康熙皇帝曾作诗描写南海子盛况:

清晨漫上晾鹰台,八骏齐登万马催。

遥望九重云雾里,群臣就景献诗来。

”

《南囿秋风》局部,作者郑山麓

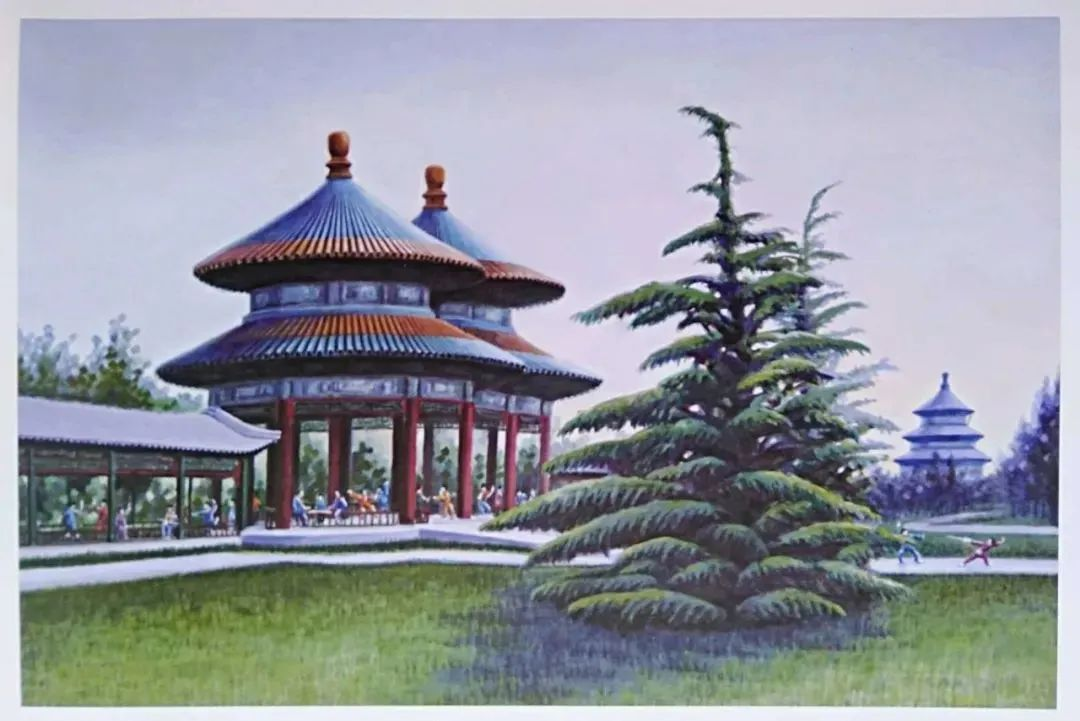

天坛

熙游避毒免灾

老北京有熙游躲避病毒的说法。熙游即游乐、游戏。《帝京景物略》记载:

五月一日至五日,家家妍饰小闺女,簪以榴花,曰女儿节。五日之午前,群入天坛,曰避毒也。过午出,走马坛之墙下。

”

天坛是明清两朝皇帝每年祭天和祈祷五谷丰收的地方,到此游玩是希望仰仗天之神力以避毒。

南则耍金鱼池,西耍高梁桥,东松林,北满井,为地不同,饮醵熙游也同。

”

金鱼池位于天坛公园北侧,始建于金代,是金、元、明、清、民国期间饲养金鱼的地方,据史书记载,金鱼池在明清时期,占地几十亩,数十个鱼池,全部放养金鱼。岸上垂柳依依,池中波光粼粼,环境优美,景色宜人。每逢端午,从这里至天坛北墙,地势空阔,人们进行赛马活动,形成盛会。高梁桥、松林、满井都是明清时期北京城的游览胜地,绿树成荫,风景秀丽,为老北京人春游踏青的佳所。

(图片来源:呼建华作品《天坛晨曲》)

老北京城熙游的地方很多,玩耍的项目也是丰富多彩。熙游,既能开阔视野,陶冶情操,又能躲避毒瘴,一举两得,何乐而不为呢?

今年的端午节您打算怎么过?

欢迎在后台留言和小印聊一聊哟~

最后,祝大家端午安康、阖家团圆!

内容来源:北京日报副刊,部分图片由编辑自配

相关阅读

踏月赏月,中秋之夜北京还有这样的传统习俗?

老北京人重阳节上哪儿登高?赏菊、烤肉一个都不能少

今日腊八|腊八粥里藏着京味儿

花市灯如昼——张灯结彩的元宵节

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):老北京的端午节,远不只是吃粽子!

规划问道

规划问道