一

规划视角的转变

2019年5月,中共中央、国务院下发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,确立了新时代国土空间规划体系框架,全面部署开展国土空间规划编制和实施工作。国土空间规划作为“多规合 一”改革的重要成果,既反映了生态文明建设的根本要求,也体现了转变国土空间治理方式的现实需要。顺应生态文明新时代下的国土空间规划的全新需求,池州市在总体城市设计的规划工作中也相应地转变了规划视角。

1

生态全域化的视角

新时代的规划体系下的一大特征是“走新路”, 即坚持新发展理念,走以生态优先绿色发展为导向的高质量发展新路子。这就要求在生态文明的新时代下,总体城市设计由原本的只关注建设用地转变为更多考虑城市与生态保护、生态安全、生态格局关系的全域用地的综合视角。总体城市设计针对池州自身的山水格局特色,增加了对非建设用地的综合考量,并从中寻找出一条适合池州生态组团城市的发展路径, 切实推动池州能从“绿水青山”变为“金山银山”, 从而形成具有池州特色的绿色发展方式。

2

品质人本化的视角

新时代的规划体系下另一个大特征是“守初心”, 即坚持以人民为中心,让群众对规划有真实的获得感、幸福感和安全感。因此也要求总体城市设计进一步回归以人为核心,更关注人的尺度,强调从人的视角去塑造城市的空间,更注重人的感知和生活品质。

二

池州城市的空间特征

池州市位于安徽省南部,地处皖南山区到沿江冲积平原的过渡地带。池州素以生态闻名,市域森林覆盖率近60%,人均水资源量是全省的2倍、全国的4倍。“七山二水一分田”的特色地貌,孕育了池州大地众多山川湖泊,整个城市宛如一座天然大公园。

组团型的城市结构也形成了池州城市区别于其他城市的一大特色:城市建设用地与山水资源的非建设用地交错穿插,因此城市与山水的距离也特别近。

与此同时,项目组在现状调研中也发现池州的生态空间存在几大问题:

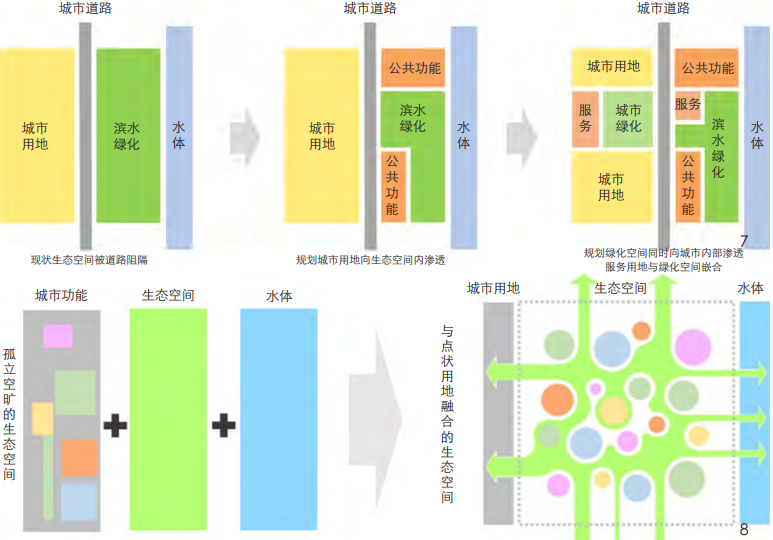

边界长,但处理手法生硬。池州城市建设用地组团与外围生态空间的边界特别长,城市与生态空间的交织面特别多。但在建设上城市组团与生态空间之间的处理手法生硬,往往简单粗暴地通过一条高等级的城市道路将两大空间直接切分开,阻隔了城市功能及人的活动进入生态空间中,从而导致了城市与山水空间使用的远。城市的各种功能不能有效地支撑生态区域里面各种活动的开展。

空间尺度大,但使用吸引不足。池州现状的生态空间尺度都非常大,但生态空间类型单一,内部活动单调,绿化景观雷同,且功能与景观分裂。城市周边的大生态空间无法为城市居民所使用,也缺乏一定的活动吸引力。

可以说池州虽身处大山大水之中,但是城市的生态资源与公共活动是相剥离的,城市山水对城市生活的贡献度不够,城市居民对山水的享受度也有限。

三

面向国土空间规划的

生态空间规划探索

1

城市边界生态空间及生态

可享度的概念

(1)城市边界的生态空间

生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间,包括森 林、草 原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、 荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等。对于池州而言,组团型城市的布局特征使得更多的生态空间直面城市的开发区域,在城市的边界地区产生了大量生态空间与城市空间的交织面。在这一交织面上,生态空间所承担的功能不再是“纯粹的生态保护”,其 不仅需要发挥固有的生态功能,还需 要为城市居民提供休闲游憩服务,以提升城市人居环境质量。本次池州市的总体城市设计将这一类城市空间与生态空间的交织面作为城市生态空间规划的重点。

(2)生态可享度

本次总体城市设计的项目组认为池州城市周边的大山大水不应该只是看看的绿,这个绿必须是人可以进入的,可以实际享受的,可以在绿里面承载各种类型活动的。因此希望通过总体城市设计能够柔化城市的生态边界,融合生态空间的功能与景观,让城市边界的生态空间从单一的生态功能转向以生态为主的复合型利用,从对生态空间的结构性管控转向整体城市空间系统性的管控,从而改变当前池州大生态空间生态效益低下、市民认可度低的问题,让人的日常活动能融入周边山水中。

因此在本次总体城市设计中提出了 “生态可享度”的概念。即城市中的人对生态空间的可使用方式及程度。通过对池州生态空间可享度的使用需求、使用频率和使用方式的研究,提出对生态空间严格控制与功能引导相结合的设计管控原则。

2

基于生态安全格局分析的生态

空间使用频率划分

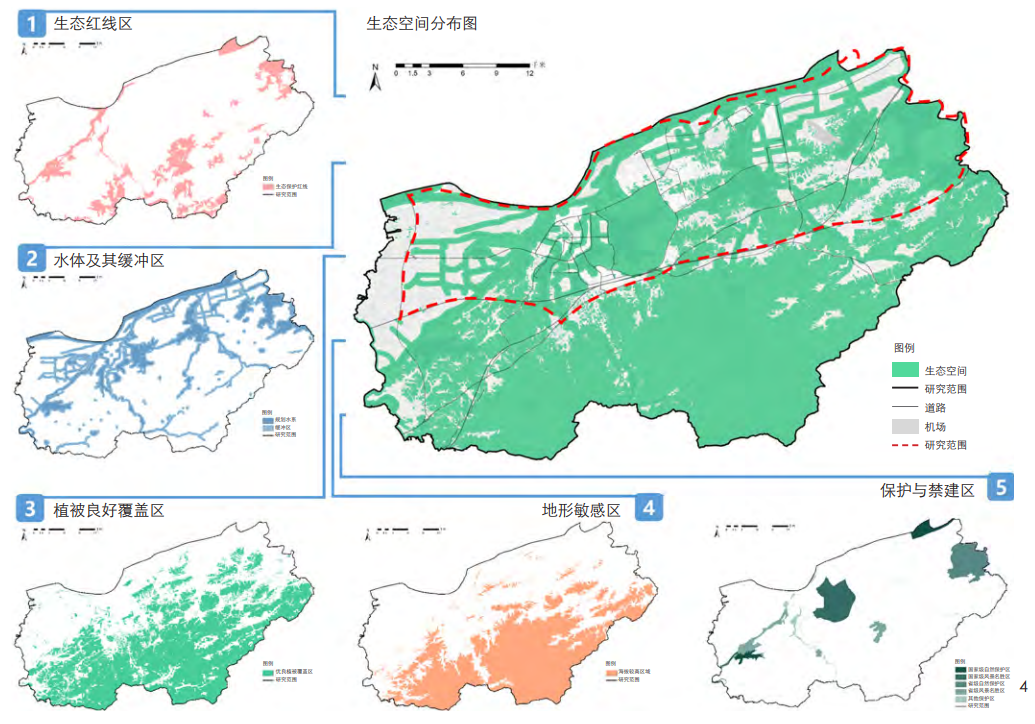

总体城市设计基于生态敏感度分析和建设适宜度分析初步划定生态空间,并在生态空间的基底上叠合生态敏感度分析和建设适宜度分析的评价结果,提出对生态空间使用频率的划分。

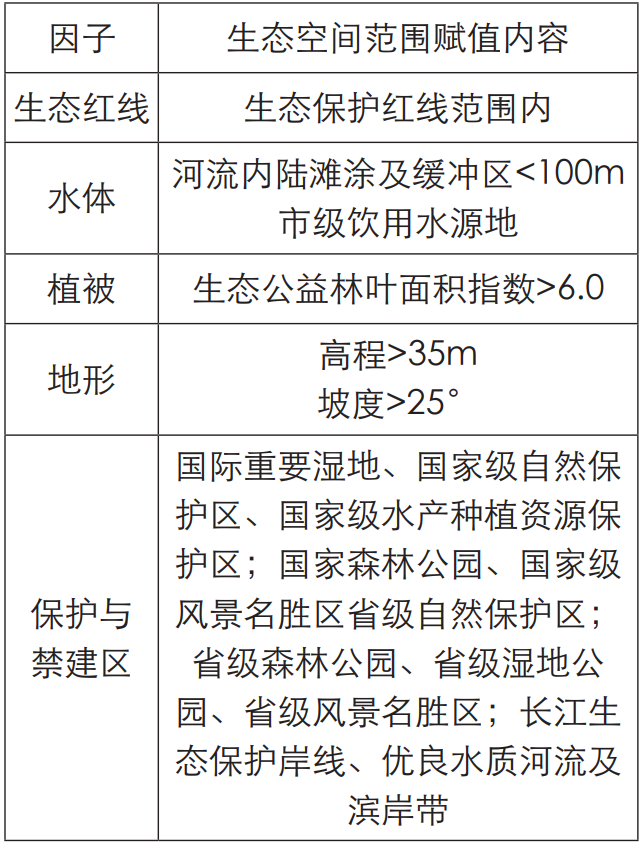

(1)生态敏感度分析

针对池州的生态特征,总体城市设计首先对规划范围的生态敏感性进行了分析,根据目标区域的实际情况,选取了地形、植被、水体、地质 灾害和保护与禁建区五个主因子和九个次级因子,对每个评价因子分别划分敏感性等级并赋值,识别各自的高敏感性区域,利用GIS进行加权计算,得到总体城市设计规划区范围内生态敏感度的评价结果。

(2)建设适宜度分析

综合生态敏感性、地形起伏度、 路网条件和生态红线与基本农田保护区,得到城镇建设适宜性的初步评价结果,提取适宜区与一般适宜区,分别计算地块集中度,根据计算结果进行调整,得到建设适宜度的最终评价结果。

(3)生态空间划定

生态空间基于生态敏感度分析和建设适宜度分析的主次因子,结合城市的建设情况进一步确定各因子的具体赋值。通过GIS的叠合分析,最终得到池州城市生态空间的基本范围。其中“生态保护红线”范围是最核心的刚性约束区域,其他生态空间为具有一定弹性的生态区域(表1)。

表1 确定生态空间的因子及赋值

生态空间划定

(4)生态空间使用频率确定

以生态空间为基底,叠合生态敏感度分析和建设适宜性分析的评价结果,总体城市设计从四大方面来确定生态空间的使用频率:

①城市中的人(包括市民和游客)对生态空间的可达性、使用方式以及使用程度;

②基于生态敏感性分析得出的不同敏感性区域对生态空间使用频率和利用强度的不同生态管控要求;

③基于建设适宜性分析得出的城市边界地区过渡性生态空间(建设适宜性梯度变化平缓)和冲突型生态空间(适宜建设用地与不适宜建设用地或生态红线直接相接)的不同生态管控要求;

④基于建设适宜性分析得出的城市边界地区适宜建设的生态空间和不适宜建设的生态界面对设施布置与建设的不同要求。

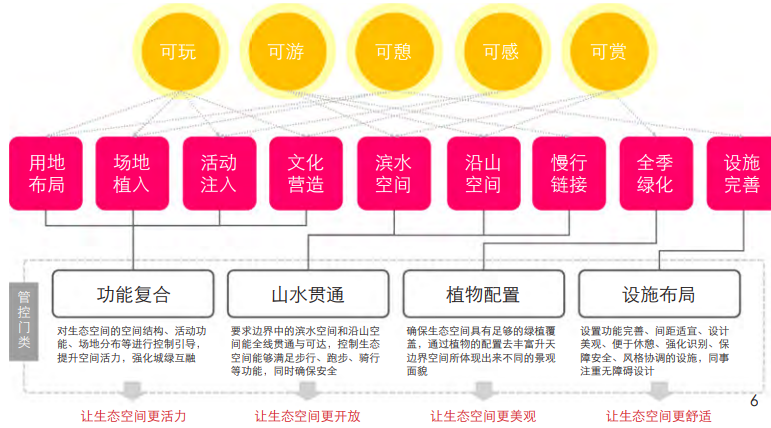

基于上述四大方面的综合考量,将城市周边的生态空间分为高、中、低三种不同的使用频率。其中,高频使用空间为一天使用一次或多次的生态空间, 中频使用空间为约一周使用一次的生态空间,低频使用空间为一月或更长时间使用一次的生态空间。对于池州市民而言,城市的公共活动在各使用频率的生态空间中均有分布。而对于外来游客而言,游赏类的活动更多地分布在低、中频使用的生态空间中。同时针对可玩、 可游、可憩、可感和可赏的五大需求, 各频率使用的生态空间也将相应地承载不同的需求。

3

城市边界生态空间的管控要求

结合不同使用频率的生态空间以及五大需求,从柔化生态边界的目标出发,总体城市设计从四大门类和九大引导要素分别提出了对各使用频率生态空间的引导策略及管控措施,以保证池州的生态空间在发挥固有生态功能的基础上进而能被市民所享受到。

(1)生态空间的功能复合

针对城市边界地区生态空间功能复合化的要求,总体城市设计重点对生态空间的用地布局、活动功能、场地分布和文化植入等进行管控与引导, 强化城绿互融、功能渗透,让生态空间更有活力。

生态边界空间控制门类及引导要素

①用地布局

总体城市设计针对不同使用频率的生态空间提出不同用地布局改善建议。

高频使用空间,目前主要为滨水生态空间,重点改变现状其生态空间与城市用地阻隔的问题,通过将城市用地向生态空间渗透,同时引导绿化空间向城市组团渗透,使生态空间与城市空间之间互相渗透融合,让城市活动逐渐融合到生态空间中去。

中、低频使用空间,目前主要为风景名胜保护区、生态保护红线内的刚性 约束区域以及东南部山地等。针对中、 低频使用的生态空间现状过于空旷、缺少活力的问题,在遵守相关规划条例及刚性管控要求的基础上,总体城市设计提出将小规模的点状设施用地于生态空间内散落布置,或结合现有村庄的功能置换与更新,在保护基本生态空间的原则下,使多种服务功能与其融合,提高现有空间的使用率。

②场地植入及活动注入

总体城市设计考虑不同频率空间的使用需求提出不同活动场地植入及活动注入的引导要求,使城水、城绿之间的交界面由闲置的消极界面转化为富有吸引力的积极界面,形成具有池州特色的城市健康生活积极面。

高频使用的生态空间,考虑到市民的日常城市生活功能的需求,将更多的增加满足日常社交、休闲、运动健身以及儿童、老年人活动的场地,以及在这些空间中鼓励经常组织各类低成本的城市级或社区级艺术展览活动。

而中、低频使用的生态空间则更多地是考虑适合旅游休闲功能的场地植入,包括旅游休闲、越野体育、自然探索、艺术赏析、亲子活动等,为市民的周末休闲、游客的度假等需求提供服务。同时在这一类生态空间中鼓励引入城市摄影节、花卉节、艺术节、旅游节、灯会、极限运动比赛、城市马拉松等比较大型的城市品牌活动。

高频使用生态空间用地布局引导(上)

中、低频使用生态空间用地布局引导(下)

③文化复兴

池州是一个文化深厚而悠久的城市,其秋浦河、清溪河、齐山、杏花村 出现在无数著名诗人的诗词中,素有 “千载诗人地”之称。同时长江沿线以祁红茶厂为代表的近代工业厂房也是城市近代工业文化的重要展示区域。在调研中,项目组也发现池州的这些深厚文化完全可以通过城市边界的生态空间予以串联,形成城市特有的文化游线。因此在对功能复合的引导上也增加了文化复兴的要素。以长江沿线为例,总体城市设计重点提出了对池州老 城长江滨江岸线的更新改造要求,长江滨江岸线的国润祁红茶厂作为池州20世纪20年代工业遗产的代表,是池州城市中尚留的一处近代工业文化高地,以国润祁红茶厂为核心,通过保留周边一系列的工业老厂房、池口镇的老民居,通过功能置换和新兴文化创意活动再植入,成为融合公共服务、滨江绿地、圩田堤路、工业文化记忆和城市新兴文化产业的城市新的公共活动区域。

(2)生态空间的山水贯通

城市边界地区生态空间第二个管控重点是要求边界中的滨水空间和沿山空间能全线贯通与可达,并满足步行、跑步、骑行等功能,让生态空间更开放。

①滨水空间贯通

总体城市设计结合各使用频率生态空间的现状地 形地势、滨水功能、生态红线的刚性控制要求,平衡 防洪保障、自然环境保护和公共活动需求,运用自然生态技术手段和景观设计对岸线进行差异化区段主题策划和景观管控,塑造丰富的滨水界面,柔化滨水岸线。其中,高频滨水生态空间以公共活力、休闲服务水岸为主,中频滨水生态空间以休憩漫步水岸为主, 低频滨水生态空间以生态景观水岸为主,形成城市中多样的亲水绿色岸线和能代表池州滨江城市风貌山水城市风貌的滨水节点。

②沿山空间贯通

针对城市内部的沿山地区,总体城市设计要求 城市用地应与山林用地相互渗透,道路线形顺应山势走向形成自然弯曲,山体附近的用地在布局上应留出足够的通廊,同时沿山建筑应与山体走势形成灵活的呼应关系,避免形成生硬的直线界面,应柔化城山边界。

③慢行链接

对于不同的山水生态空间,总体城市设计提出建立统一尺度慢行道路的设计标准,便于不同区域以及不同使用功能慢行道路之间的衔接。同时针对现状已经形成的城市快速路分割城市组团与生态空间的问题,总体城市设计提出增加城市内部垂直于 主要滨水空间的立体步行通道系统,其形式可为高架步行桥或下穿步行通道,使人在城市当中能够非常便捷地走入周边的生态空间,以确保最终能在池州形成一个连续且完整串联起周边生态空间的城市绿道系统。

(3)生态空间的植物配置

在确保生态空间具有足够绿植覆盖的基础之下, 通过植物的配置去丰富生态空间所体现出来不同景观面貌,让生态空间更美观。

首先总体城市设计提出:对于不同频次的生态空 间,它的植物配置要求也是不同。高频使用生态空间要求植物种植应着重增加生态空间的可享、可玩性, 加强林下空间的使用;中频使用生态空间的植物种植应着重增加生态空间的可游、可赏性,增加四季观赏植物;低频使用生态空间的植物种植应着重增加生态空间的可观性,对于本土水生动物与鸟类栖息觅食的 需求以及生态涵养功能的需求。

同时在市民调查问卷中也提出了:希望能够更丰富池州植物的季相变化,能够与城市内重要的景点等相匹配。因此,总体城市设计也提出了结合城市文化和景点的植物色彩配置引导。建议在中、高使用频次的生态空间中结合文化复兴,增加与之意境相关联的季相景观植物,让文化与景、色的融合成为城市边界地区生态空间景观的一大特色;在中、低频次的生态空间内可通过连片种植季相特征明显的观叶、观花、 观果植物或芳香植物形成特别植物游赏区,形成城市边界空间中具有一定规模、颜色变化丰富、游客吸引力较强的植物景观特色区域。

(4)生态空间的设施布局

城市边界地区生态空间第四个管控重点是通过设置功能完善、间距适宜、设计美观,便于休憩、强化 识别、保障安全、风格协调的设施,让池州的生态空间更能支撑人的活动,让生态空间更舒适。

总体城市设计提出结合不同的频次,不同的重要级别,不同的游行路线,设置小型和综合型两类服务驿站。小型服务驿站是为市民日常活动服务提供的便捷型服务设施,主要布置在城市的中、高频使用的生态空间内。小型服务驿站根据 不同的使用频率和需求结合城市慢行道路以线型布局为主,分为300~500m设一处、500~800m 设一处以及1km设一处三种不同的设置密度。综合型服务驿站则综合考虑了市民和游客的活动需求,主要布置在中、低频使用的生态空间中,以 2km的服务半径进行设置。

同时总体城市设计也对小型服务驿站与综合服务驿站的建筑风格提出引导,要求以自然、简洁为主, 可选用与自然融合较好的木材、石材等自然质感的材质,也可选用玻璃等具有通透性、能隐秘在环境中的材料,外观选择大方的几何形态,保持建筑的小体量和宜人的空间尺度,创造轻松舒适的休息氛围,较好融入或呼应周边生态自然环境。

生态界面空间服务设施引导图

生态边界空间特色意图区划分图

4

城市边界生态空间管控的实施与落实

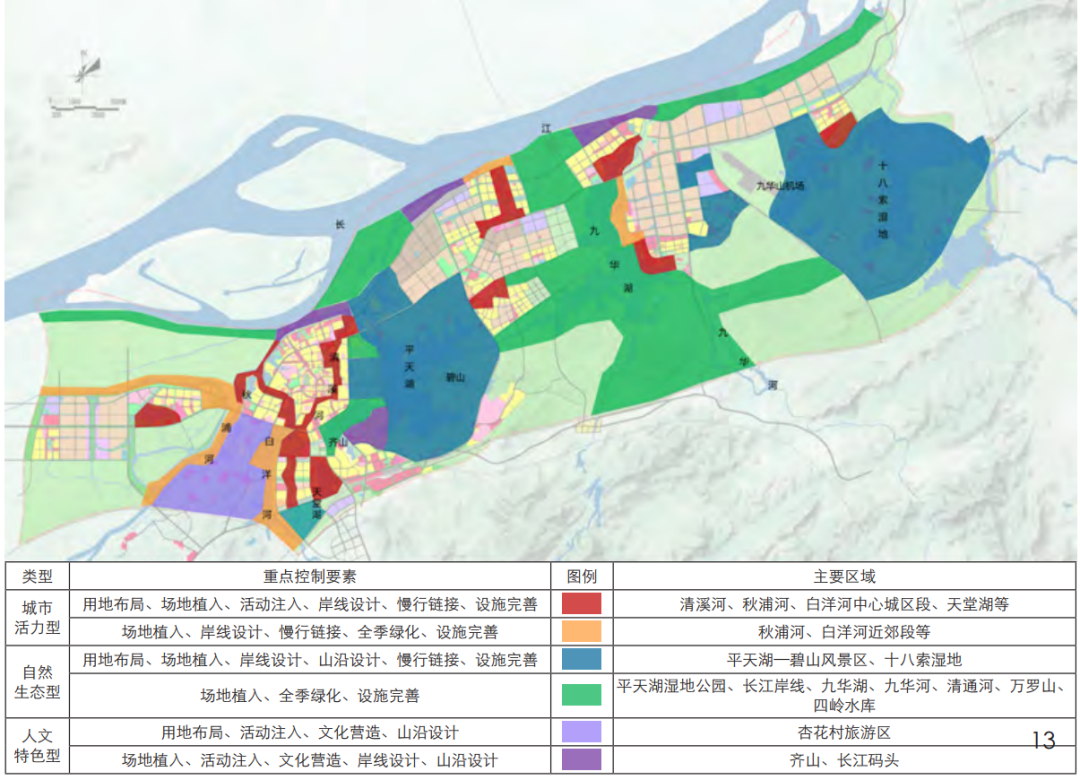

根据重点控制要素的不同,总体城市设计将需要管控的城市边界地区生态空间分为城市活力型、自然生态型、人文特色型三类特色意图控制区,以利于将来的控制引导各有侧重,形成多元的生态空间。同时也进一步确定了生态空间近期需要重点改造及建设的项目,后续将其一并纳入总体城市设计的特色风貌区清单和近期重点项目库中。

四

结语

从可持续的发展角度来看,城市周边的生态空间应该是城市功能的有机组成部分,它对于改善城市生态环境、提升城市品质具有不可替代的作用。因此它同时兼具了生态和城市活动的不同功能。本次池州市的总体城市设计希望通过对城市边界地区生态空间管控引导措施和设计手法的探索,增加生态空间的可享度,逐步改变池州作为组团型城市发展“强中心弱边缘”“空有大山大水、而无法使用”等一系列问题, 让现状只能看看的大山大水真正成为城市健康生活的 积极面。

项目负责人:夏南凯、张海兰

项目组成员:孙洁、丁宁、李俊、周一茗

作者

介绍

王 芬 上海同济城市规划设计研究院有限公司

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):理想空间 | 国土空间规划体系下对城市边界生态空间的规划探索——以池州市总体城市设计中的生态空间规划为例

规划问道

规划问道