划定并严守生态保护红线是党中央、国务院作出的重大部署,是构建国家生态安全格局、建设人与自然和谐共生现代化的重要举措。2017年以来,通过国家、省、市、县等多层级上下联动,自然资源、生态环境、林草等多部门横向联合,共同开展了生态保护红线划定及评估调整工作,首次全面完成了全国陆海生态保护红线划定工作,实现了一条红线管控重要生态空间,为全球生态保护提供了中国方案。

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,全面启动了生态保护红线划定工作。2018年初,京津冀3省(市)、长江经济带11省(市)和宁夏回族自治区共15个省份完成生态保护红线划定工作。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,作为三条控制线之一,生态保护红线成为保障和维护我国生态安全的底线和生命线。

而统筹划定落实三条控制线、构建全国统一的国土空间规划“一张图”,需要解决三条控制线范围不准、边界不清、交叉重叠等问题。为此,在此前工作基础上,自然资源部牵头对已经划定的15个省份生态保护红线进行了评估调整,对其他16个省份开展了生态保护红线划定工作。在这个过程中,面对内容繁杂、矛盾交织、落地困难等多项挑战,通过多部门、多层级共同努力,历经全覆盖、多轮次的基础数据更新、矛盾冲突分析、布局优化调整等工作,目前我国已全面完成陆海生态保护红线划定,形成了全部上图入库、落到地块,并纳入国土空间规划“一张图”的生态保护红线划定成果。

生态保护红线划定是一项全新的开创性工作,自2017年全面启动划定以来,既需要在相对短的时间内科学合理确定具有重要生态功能区域的空间边界,做到应划尽划;又要妥善处理矿业权、永久基本农田、镇村、人工商品林、重大建设项目等类型复杂的矛盾冲突,统筹发展和安全。这面临着时间的紧迫性与任务的艰巨性、方法的理想性与现实的复杂性等之间的巨大挑战。

2011年,我国首次提出“划定生态红线”的重要战略任务;2017年,全面启动全国范围内生态保护红线划定工作;2019年,结合国土空间规划统筹划定并协调解决矛盾冲突;到2022年9月,各省份陆续形成并正式启用划定成果,将其作为用地用海审批的依据。而同样作为三条控制线之一的永久基本农田,早在1988年就在湖北省原监利县提出,1992年全国开始相关划定工作;随后,“基本农田”逐步过渡为“永久基本农田”,划定任务逐级落实到地块和农户,形成的永久基本农田数据库依托两轮土地利用规划不断得到更新完善。与之相比,生态保护红线划定,无论是工作基础还是技术方法,都相对薄弱,需要付出更艰苦的努力。

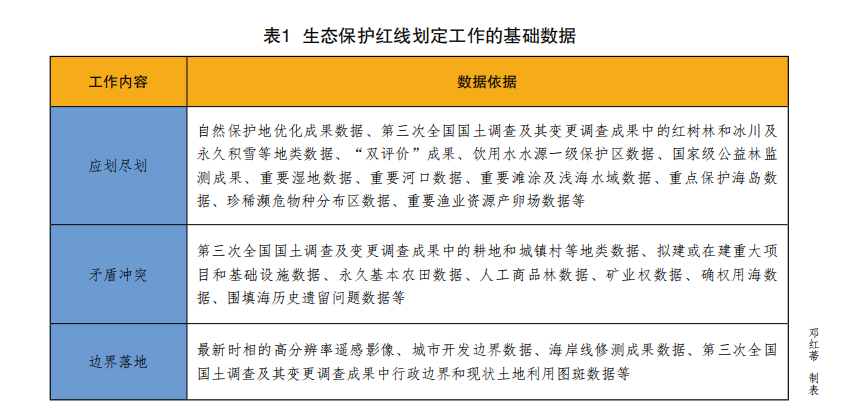

一是从工作任务看,生态保护红线划定工作涉及包括自然地理信息、自然资源调查、经济社会管理等多方面的基础数据;为确保划定成果的权威性和一致性,首先应开展对海量数据的收集和整理。

二是应划尽划方面,相对于功能定位及划定标准更为明确的永久基本农田和城镇开发边界,土地的多功能性、生态系统的整体性和生态系统功能评估的复杂性等,都决定了生态保护红线精准落地的难度。

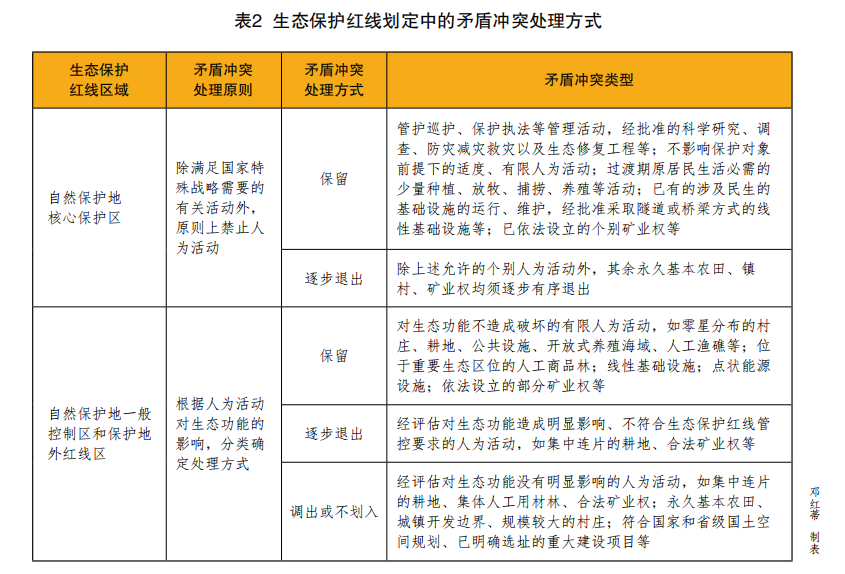

三是矛盾冲突处理方面,生态保护红线划定需要综合考虑全国整体情况和区域差异,在系统梳理不同人为活动类型、方式及其对生态功能影响的基础上,研究制定矛盾冲突处理规则,妥善处理历史遗留问题,尽量减少新的不必要的矛盾冲突。

总之,生态保护红线划定过程中,需要在相对短的时间内研究确定划定技术方法、矛盾冲突处理规则、评估调整技术方案,最终审核划定成果并纳入国土空间规划“一张图”。多个环节集中快速推进,成为该项工作面临的最大挑战。

生态保护红线划定对象主要定位于生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。为此,通过科学评价方法确定生态功能极重要区域和极脆弱区域,并与其他有必要严格保护的各类区域进行空间叠加,最终确定生态保护红线范围。从方法设计上看,这样的做法能够保证生态保护红线划定工作的完成。

但从具体实施操作看,一方面,生态保护红线划定的最终目的是实现人与自然和谐共生、保障国家生态安全和可持续发展。因此,妥善处理发展和保护的关系,是国土空间规划也是生态保护红线划定的核心任务。尤其是生态保护红线集中分布地区,对于经济发展、居民生产生活条件改善的需求更加迫切,发展与安全的冲突也更为显著。

另一方面,实际划定工作也面临诸多复杂问题,如三条控制线划定缺乏统筹带来的交叉重叠,前期规则不明导致的矿业权、镇村、人工商品林等诸多矛盾冲突,以及地方政府为“预留”未来发展空间导致的划定数量不实等。

究其原因,这既有底数底图不一致、相关方法要求较高的技术原因,也有多部门之间协调不够、不同行政层级之间存在博弈的行政原因,还有不同利益主体对未来如何管控、发展和安全如何统筹等方面的认知差异等。如何合理统筹发展和安全、科学谋划当前与长远,成为生态保护红线划定面临的最大难题。

生态保护红线既是保障国家和地方生态安全的空间要素,又是实施国土空间用途管制、优化国土空间格局的基本依据,还是推动经济社会绿色发展的前提和基础。科学合理划定生态保护红线,必须坚持多部门分工协作、国家和地方分级负责,采取多种应对措施统筹推进。

基础数据的权威性、准确性和现势性,是保障生态保护红线精准落地的首要前提,也是保证生态保护红线应划尽划、妥善处理矛盾冲突、确保边界一致性和合理性的基础依据。主要包括:一是依据第三次全国国土调查及其变更调查成果、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(简称“双评价”)成果、自然保护地优化成果等,确定生态保护红线划入范围,确保生态功能极重要、生态极脆弱、生物多样性最丰富的区域得到保护;二是依据永久基本农田、土地利用现状、重大项目和基础设施、矿业权等数据,确定生态保护红线内的人为活动,确保妥善处理矛盾冲突;三是依据高分辨率遥感影像、海岸线修测成果、最新行政边界等,确定生态保护红线边界,确保省际、陆海生态保护红线的边界一致性(见表1)。

生态保护红线划定工作中所用数据均来源于国家政府部门或相关支撑单位,确保了基础数据的权威性和准确性。而工作中实时更新、统筹推进的工作机制,则确保了基础数据的时效性和现势性。一是三条控制线划定统筹同步推进,从根本上确保了生态保护红线与永久基本农田、城镇开发边界不交叉、不重叠、不冲突。二是建立生态保护红线划定和自然保护地整合优化联合工作机制,并将整合优化后的自然保护地纳入生态保护红线。三是划定工作期间,第三次全国国土调查及变更调查、“双评价”工作、海岸线修测、饮用水水源地一级保护区调整、国家公益林监测等工作都在同步推进,通过全程跟踪基础数据更新情况,并依据最新数据实时调整生态保护红线划定成果,保证了划定成果的现势性。四是建立多部门联合工作机制,密切对接发改、交通、水利等部门,获取在建或拟建重大基础设施、民生设施、产业项目等最新数据,第一时间衔接生态保护红线成果。

应划尽划,夯实生态安全格局。准确识别事关国家生态安全的关键区域,是划定生态保护红线的工作基础和科学依据。一是以全国国土调查成果为统一底版,通过科学开展“双评价”工作,将水源涵养、水土保持、生物多样性维护、防风固沙、海岸防护等生态功能极重要区和水土流失、石漠化、土地沙化、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区识别出来,优先划入生态保护红线,实现对重要生态空间的整体性保护。

二是同步开展自然保护地整合优化工作,加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,将约占国土面积18%的自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域划入自然保护地,并将整合优化后的自然保护地纳入生态保护红线,作为生态保护红线的核心空间组成。由于风景名胜区兼具自然和人文双重属性,只需将其中的生态极重要区划入生态保护红线。

三是核实重要湿地、饮用水水源地一级保护区、极小种群物种分布栖息地、红树林、冰川与永久积雪、珊瑚礁、海草床等划入生态保护红线情况,在不带入新的不必要矛盾冲突的前提下,确保重要生态系统和重点生态区域得到保护。

四是强调自然生态系统的完整性、系统性及连通性,将生物洄游和迁徙重要生态廊道、重要生态系统周边区域,以及无居民海岛等其他具有潜在重要生态价值的区域纳入生态保护红线。

妥善处理空间矛盾冲突,是生态保护红线划定工作中的重点和难点。为了统筹发展和安全,生态保护红线的划定坚持原则性和灵活性相结合,国家层面先后制定了多份政策和技术文件,针对不同矛盾冲突类型明确处理规则(见表2)。在此基础上,各省份按照国家要求,全面系统梳理红线内所有存在的矛盾冲突类型及其对生态功能的影响,综合考虑本区域自然地理格局、功能定位以及国土空间利用特征等,按照允许保留、逐步有序退出、调出或不划入三种方式明确矛盾冲突处理规则,结合地方实际,因地制宜制定耕地、人工商品林等矛盾冲突类型的零星分布和集中连片认定标准。如:东北地区耕地地块较大,零星分布标准相对较高;而在耕地地块零星分散的西南地区,零星分布标准则较低。

各省份明确矛盾冲突处置规则后,按照各自不同的工作组织模式,与市县等基层自然资源、生态环境、林草等部门共同开展生态保护红线矛盾冲突处理工作。尽管不同省份矛盾冲突类型、面积、相关处理规则、工作组织方式等可能存在差异,但整体原则是实事求是、符合区域实际、充分考虑合法利益主体诉求、协调好生态保护与经济发展以及民生保障之间的关系。省级完成生态保护红线划定工作后,由国家生态保护红线审核专班及专家组集中会审,围绕矛盾冲突处理规则的合理性,对保留、调出及退出等矛盾冲突处理的合理性等方面进行审核,对于调出依据不充分或对生态功能造成明显影响的,反馈各省(区、市)修改或举证。充分考虑地方实际及利益相关者需求,将技术逻辑和行政逻辑融入划定工作全过程,做到矛盾冲突处理科学、合理、可操作。

明确生态保护红线边界范围需要综合考虑生态系统的完整性、生态服务功能的开放性,以及后期管控的可行性等因素。为寻求上述多种因素之间的平衡,生态保护红线划定工作期间,相关团队基于现有数据基础和技术手段,采取以下措施,确保生态保护红线精准落地。

一是衔接自然保护地整合优化成果,确保生态保护红线边界与自然保护地空间范围的一致性,自然保护地发生调整的,生态保护红线相应调整。二是衔接永久基本农田、城镇开发边界等规划要素,以及相关基础设施和重大项目边界等,确保生态保护红线未来管控的可行性。三是衔接行政边界、海岸线修测边界,既明确未来管控责任主体,又尽可能保持跨行政区生态保护红线的完整性,如重要湿地、林地、草地、海洋等。四是衔接自然地理边界和土地利用图斑,基于最新时相的高分辨率遥感影像和国土调查数据,通过目视判断和图层叠加等方式,确保生态保护红线边界与重要山脉、河流等地貌单元走向、土地利用整体格局等保持一致。五是筛选生态保护红线中的破碎图斑,在判断其生态保护价值的基础上,将破碎无意义图斑剔除,对于重要物种栖息地或其他具有重要生态保护价值的区域予以保留,兼顾生态功能的重要性和生态保护红线的完整性。

目前,通过国家、省、市县等多层级上下联动,自然资源、生态环境、林草等多部门横向联合,我国已全面完成生态保护红线划定工作,全国生态保护红线不低于315万平方公里。其中,陆域生态保护红线不低于300万平方公里,占陆域国土面积的30%以上;海洋生态保护红线不低于15万平方公里。划定区域集中分布在青藏高原、天山山脉、内蒙古高原、大小兴安岭、秦岭、黄河流域、长江流域、海岸带等国家重要生态安全屏障区、生物多样性优先保护区和生态脆弱区,涵盖了大部分天然林、草地、湿地等典型陆地自然生态系统,以及红树林、珊瑚礁、海草床等典型海洋自然生态系统。

划定后的生态保护红线由3个部分组成:一是整合优化后的自然保护地,面积不低于180万平方公里,约占生态保护红线总面积的56%;二是自然保护地外水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等生态功能极重要区域,以及水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等生态极脆弱区域共约85万平方公里,占生态保护红线总面积的29%;三是其他具有潜在重要生态价值的生态空间约50万平方公里,占生态保护红线总面积的15%。

生态保护红线划定成果,不仅明确了国家生态安全的底线和生命线,筑牢了国家生态安全屏障,而且全部上图入库,落到地块,实现了“一条红线管控重要生态空间”,为夯实国家生态安全根基、建设人与自然和谐共生的现代化奠定了坚实基础。

本文引用信息

邓红蒂,陈瑜琦,汪晓帆,袁弘.我国全面划定生态保护红线的历程[J].中国土地,2023(6):5-9.

文章作者:

邓红蒂,中国国土勘测规划院副院长

陈瑜琦、汪晓帆、袁弘,中国国土勘测规划院

文章来源:中国土地

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):我国全面划定生态保护红线的历程

规划问道

规划问道