本书主要围绕民国初年北京的艺术场域展开分析考察。本书在研究视角与写作方法上摆脱了传统的艺术史叙事模式与宏观研究框架,利用大量一手文献与图像资料,从微观视角详细审视了民初活跃于北京的画家的生活与市场形态,细致入微地描述了他们日常生活的志向理念与市场形态的角色定位,从而编织出民初北京地域艺术史的日常形态,以及被艺术史研究所遮蔽的历史尘埃。本书力求复现民初北京画界的真实样貌,读者透过其“样貌”能够触摸其时北京的风土人情与历史温度。(封面题字:邵大箴先生)

张涛,甘肃庆阳人,博士,中央美术学院副教授、硕士研究生导师,国家社科基金评审专家。主要学术研究领域为近现代艺术史。出版专著3部:《君是人间惆怅客:齐白石京华烟云录》(广西师范大学出版社,2021)、《草头露与陌上花:齐白石北漂三部曲》(广西美术出版社,2018)、《巨壁传世:近现代中国画大家·胡佩衡》(高等教育出版社,2017);合著6部,发表学术论文50余篇。完成国家社科基金项目1项,北京市社科基金项目1项。

左右滑动查看书影图片

导 言(节选)

柯文曾总结西方学者研究中国近代史所历经的三种预设模式及其弊端,即“冲击—回应”模式、“传统—近代”模式、“帝国主义模式”。认为这三种模式实质上同属“西方中心模式”,他们均认为西方近代的工业化是一件极大的好事,而中国社会内部,始终无法产生这种工业化的前提条件,需要西方入侵提供这些条件,因此他们认为十九、二十世纪中国所可能经历的一切有历史意义的变化只能是西方式的变化,而且只有在西方冲击下才能引起这些变化,这样就堵塞了从中国内部来探索中国近代社会自身变化的途径,把中国近代史研究引入狭窄的死胡同。中国近现代艺术史研究,虽然没有如同柯文所分析的有着这么明显的三种学术路径上的误读,但是简单化、平面化、二元对立化的研究模式,一度还是非常盛行。尽管已在学术观念与研究方法上有了很大进步,取得较为丰富的学术成果,但是比附“现代性”的“以论代史”,以及过于强调和关注中西冲击所产生的迂回领域,由此而衍生的各种充满预设性的学术概念与学术框架、借自西方转译而来的诸多佶屈聱牙的学术语汇,因之所产生的种种颇为牵强的问题意识与理论诠释,又将近现代艺术史的研究,引向了另外一条学术歧途。其实在学理层面,这种状况也暗合柯文所论及的三种穿凿附会化的研究模式。

有学者曾尖锐指出:“中国历史上的深远变迁超越了朝代的兴亡;‘朝代循环’在中国自古有之,在西方也曾短暂流行,但这个名词具有高度的误导性。二十世纪初年,中国历史学家开始以西方的历史模式重新建构及重新诠释中国历史。从此一般都认为,中国一定也曾经历过和欧洲类似的历史发展阶段。在二十世纪前半期,中国历史学者采用早期欧洲的断代方式,把中国历史分为古代史、中古史和近代史,1949年之后,这个断代方式被马克思—斯大林主义者鼓吹的五阶段演化史取代,后者在今日的中国仍被视为正统,至少在理论上是如此,这种粗糙套用的模式,不管它有什么优点,都不可能充分诠释具有地域性传统的中国文化。敝人深信,只有着重于中国文化变迁的独特进程和形式,才有可能看清这个伟大的文化传统是如何被其内在的动力鞭策,从一个阶段进展到另外一个阶段。”这也是笔者在行文中所一直强调学术研究首先需要重返历史现场的原因所在。

当下的民国艺术史研究存在着一种较为流行的学术歧途,即以某些颇为杂糅的西方现代性乃至后现代理论作为逻辑框架,以一种预先设定的伪问题意识为论述起点,在行文推演过程中使用大量借自西方理论体系中的拗口学术词汇,与转译而来的二手甚至三手学术概念,将文献史料进行柳叶刀似的精心裁剪填塞,削史实之足适概念之履。这种研究路径其实在其出发原点即已属于完全意义上的学术犯规。“我可以负责任地说一句:20世纪以来,中国学人中有关中国学术的著作,其最有价值的都是最少以西方观念做比附的。如果治中国史者先有外国框框,则势必不能细心体会中国史籍的‘本意’,而是把它当报纸一样翻检,从字面上找自己所需要的东西。”民国史料庞杂无比,且一些亲历者目前依然健在,既为民国艺术史研究提供了极为丰富的文献与图像支持,其实也设置了许多主观与人为的学术障碍,需要极大精力与眼力细致甄别,加之学术自信力的匮乏与研究方法上所潜意识存在的崇洋媚外情绪,使得当下的民国艺术史研究虽然渐成显学,但是却有着渐行渐远渐无史的危险存在。笔者深为认同罗志田先生所言:“根据资料以言事的表述方式,即先把事情本身说清楚,这应是史学最重要的基本功之一。现在有许多为人师者好鼓励学生发掘历史意义(部分或因学术刊物多倾向于此),意非不美,然若事尚不清,又有多少意义可发掘呢?倘能养成据史料以言事的表述习惯,用力既久,未必无‘一旦豁然贯通’之日,则‘历史意义’不求而自得,最为理想。即使不能达此境界,事不分大小,弄清一事便是一得,仍有实在的贡献。”与其沉溺于好高骛远浮夸空泛的宏大叙事,或者戴着西方有色眼镜关照中国历史语境,倒不如扎扎实实做好史学研究的基本功,解决一小问题即是为学术史做一小贡献。如同围棋手谈一般,东落一子,西落一子,渐渐大气象与大格局就会自成自现。笔者也始终认为西方的理论与方法,确是有着部分借鉴与启发意义,但决不能用以完全解释中国历史本身。

正如本文开篇所示,通过论述民国北京画界研究,笔者试图重新唤起一段被遮蔽的历史。当然,基于文献和图像的多元角度的学术研究,并不能完全代替历史本身。所谓重返历史现场,也不过是无限接近历史真实的一种尝试和解读而已。柯文认为重塑历史(历史学家发掘和梳理他要叙述的事件的有关证据和文献)、直接经历(事件本身与事件的参与者和目击者的观察不会完全一致)、神话化(以过去为载体而对现在进行一种特殊的解读)是认知过往的三种方式。作为历史学者在理解和解释历史时,因此要注意一种叙事的平衡。我们总是按照自己不断变化的多样化的见解有意识或无意识的重新塑造着过去。当我们重新塑造时,人们所经历的过去会发生什么样的变化?当学者为了说明和解释而把过去整理为“事件”叙述时,直接创造过去的人的经验世界又会发生么什么样的变化?同样在艺术史研究中,这些都是在介入到具体研究时所要预先思考的问题。

艺术史其实正如同尘封腐化而碎落于地的粒粒珍珠,它们或以图像的残垣或以文献的碎片,作为媒材茕茕孑立于现世。而学术视角的介入,正是试图将散落无序的历史“遗珠”串联起来的丝丝引线,虽已然无法将碎落前的形状完全复原,但是通过一点一滴基于残垣碎片的合理解读与推测的链接积累,便能无限接近沧海桑田之历史的整体相貌。杜牧有言:“丸之走盘,横斜圆直,计于临时,不可尽知。其必可知者,是知丸不能出于盘也。”如同绝不可能原样复现圆盘走丸的具体过程般丝丝入扣,时空已然消逝的历史云烟,既为后来的研究者提供了诠释的空间,同时也规定了诠释的边界。解读历史,即是在将“经历”整合为“事件”之“丸”后,逐步寻觅接近它在走盘过程中的运行轨迹的尝试。而其边界所在,即是因防备过度诠释而沦为“神话”的临界点。正因为历史如“丸之走盘,横斜圆直,计于临时,不可尽知”,也才会产生广博的解读空间。诚如法国年鉴学派史家马克·布洛赫地感慨:“历史自有其独特的美感,它思接千载,视通万里,千姿百态,令人销魂,因此它比其他学科更能激发人们的想象力。”

重回民初北京画界,笔者正是力图在遵循有关研究原则的前提下,对这段过往云烟的学术史所做出的个人阐述。宇文所安曾有言:“一个传统要继续繁衍下去,一定要有新的解读、新的阐释注入新的活力,否则这个传统就死了。”艺术史研究本身即是历史前行中的有机组成部分,对往昔的不断追忆与多元解读,正是我们延续传统文化生命力的源泉所在。

目 录

导言

第一章 长物

第一节 文墨之林

第二节 古物流失

第二章 老画家

第一节 五柳先生

第二节 老萍

第三章 京官

第一节 访古

第二节 闻人

第四章 清流

第一节 文士与画家

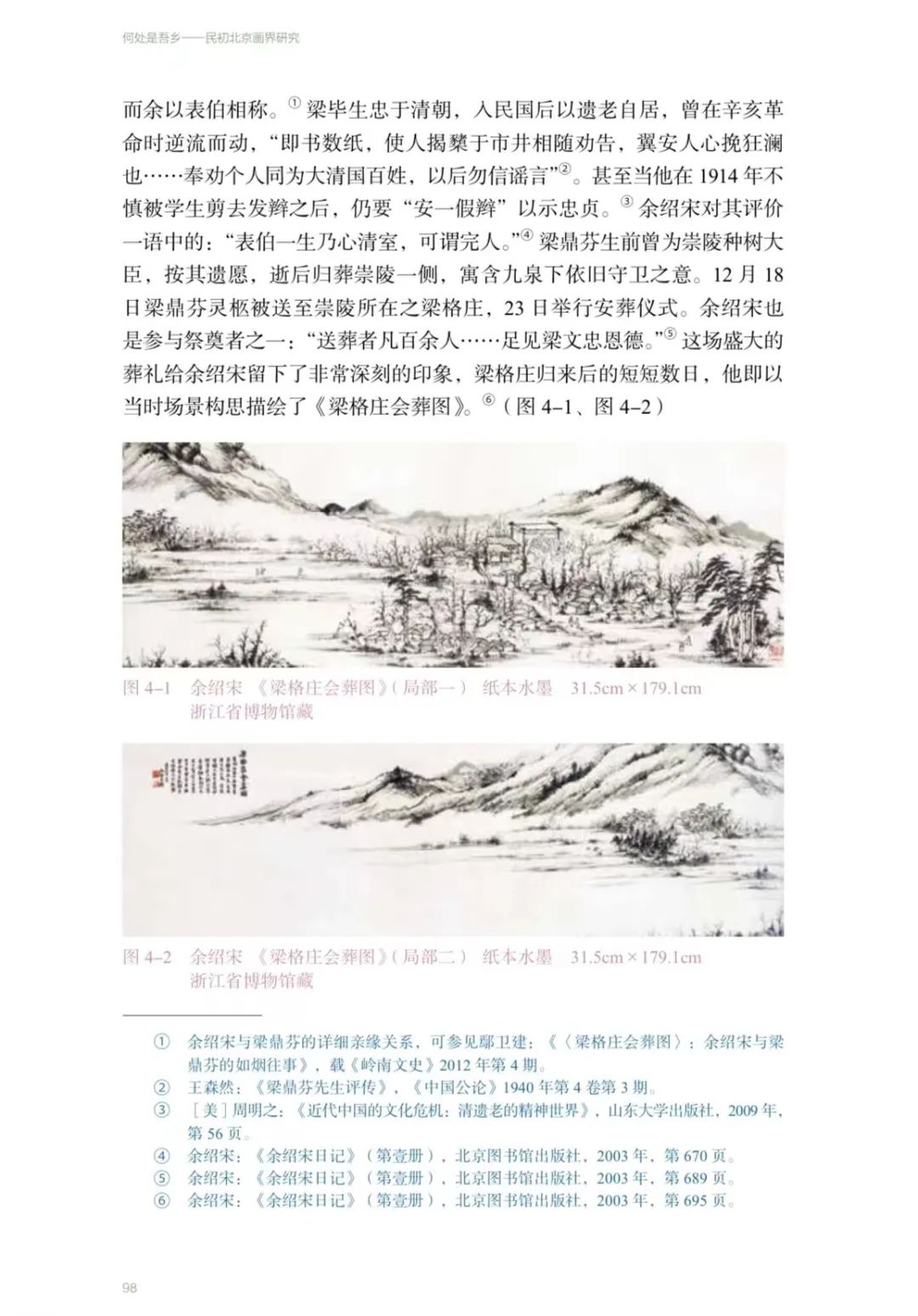

第二节 遗老与忠魂

第五章 缺席的五四“新人”

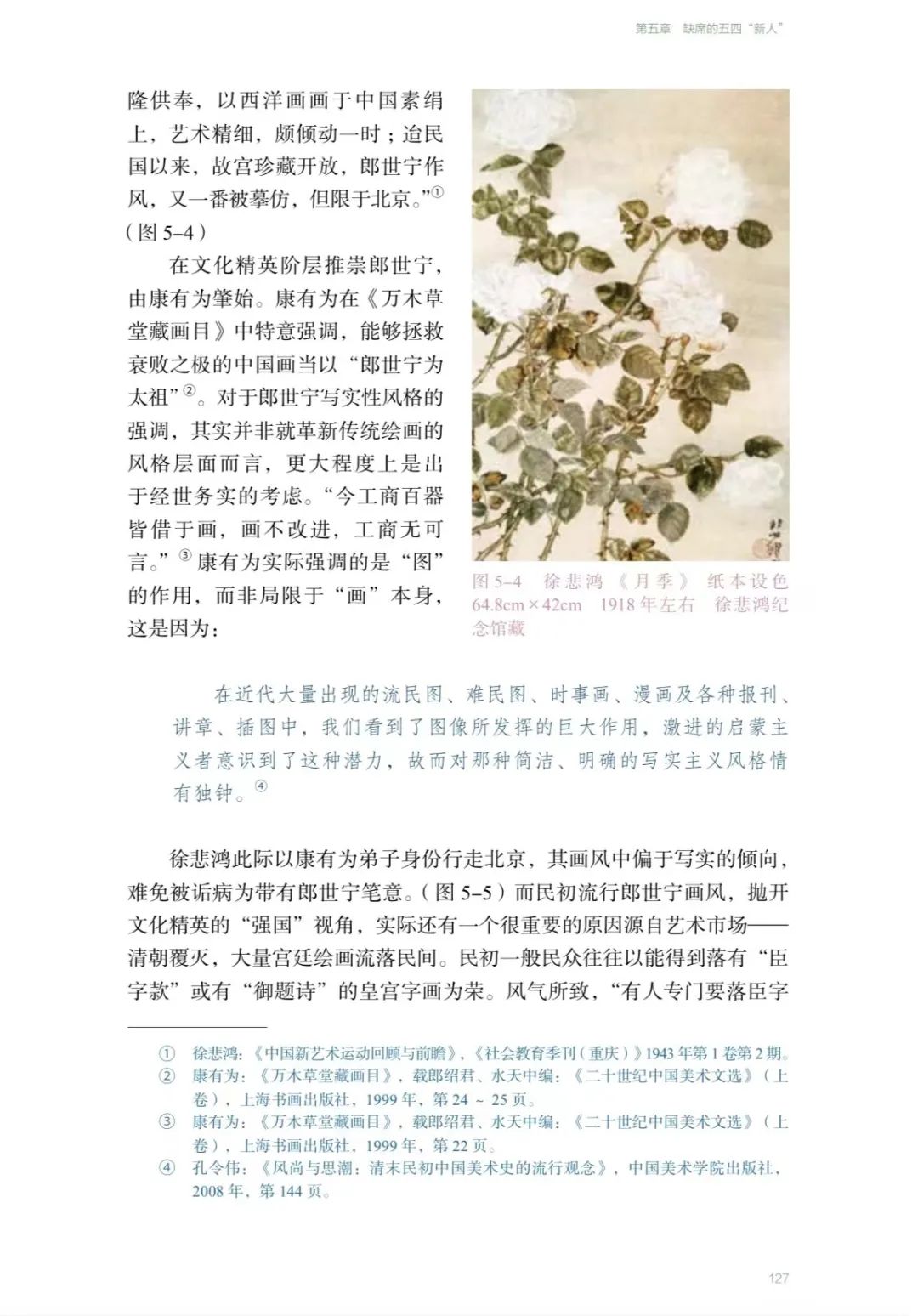

第一节 导师

第二节 “形”的胜利?

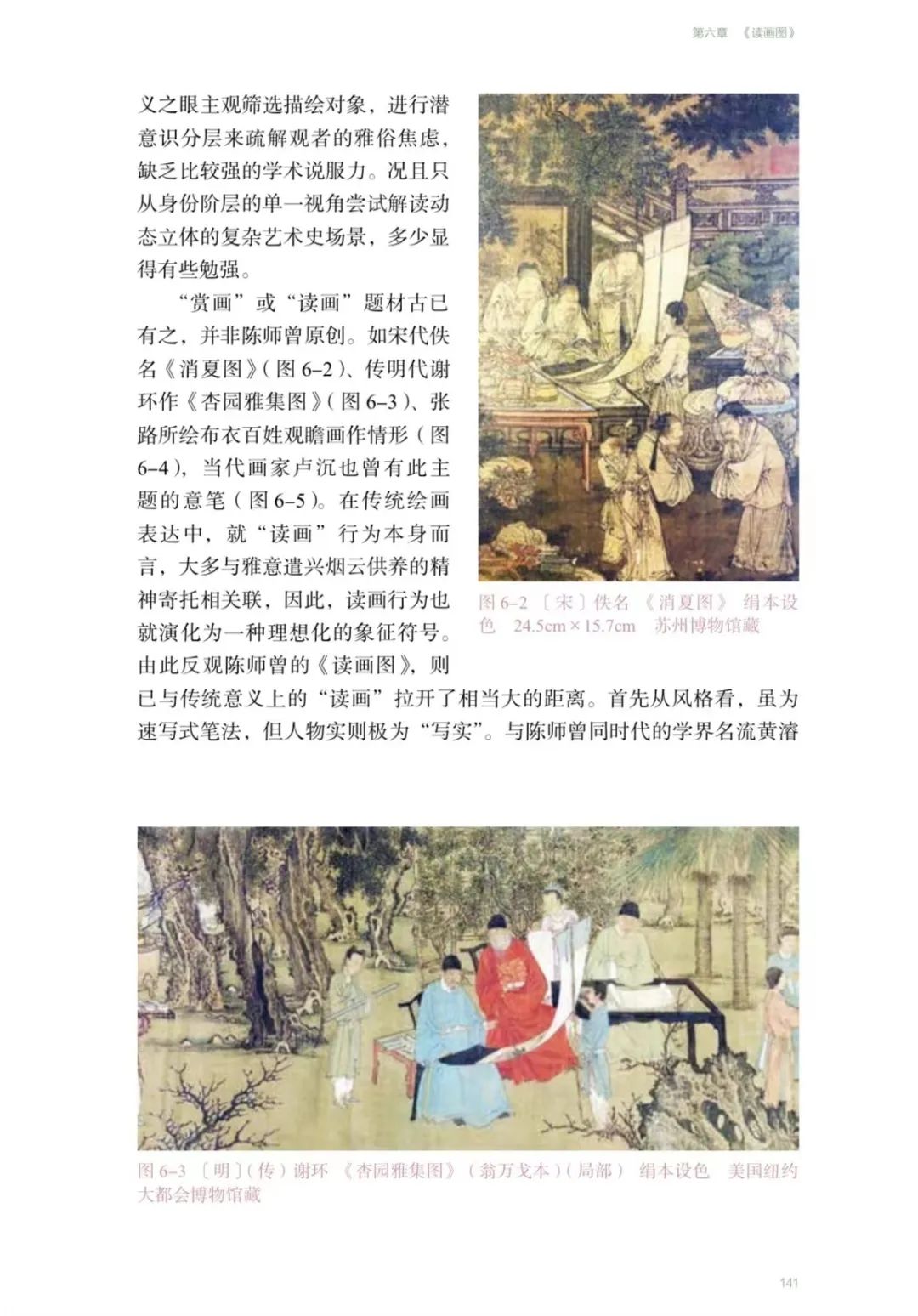

第六章 《读画图》

第一节 景与scene

第二节 1920

第七章 生计

第一节 古都生活

第二节 画家经营

结语

附录(民初北京期刊所载润例汇编)

参考文献 索引 后记

何处是吾乡:民初北京画界研究

张 涛 著

高等教育出版社 2023.7

ISBN 9787040607109 ¥69.00

相关链接:

Art & Heritage

美 术 遗 产

中央美术学院人文学院

暨非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨何处是吾乡:民初北京画界研究

规划问道

规划问道