本文为中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院马浩然在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

马浩然

中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院

0

流体

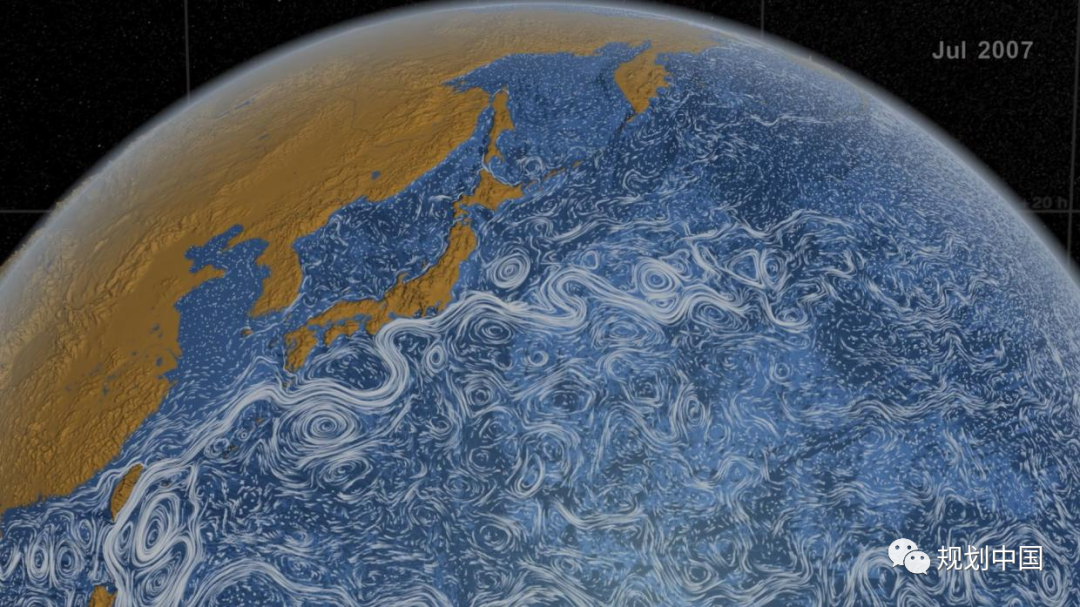

图1这张酷似梵高作品的图像,实际上是NASA利用可视化技术捕捉到的地球表面动态变化的照片。由此可知,人类所生活的地表空间是由固体和流体两大类空间特质组成的。土地是固定而稳定的状态,流体的概念与其相对应。水是生活中最容易感知到的流体,覆盖地球表面面积的71%。流体由于受到各种自然力的作用,时刻处于变化与运动的过程中。

图1 地球表面动态变化(来源:项目组)

从物理学角度出发,流体所呈现的形态取决于容器的形状,并随之变化。从流体力学意义上来说,地球表面是可承载流体的容器,具有丰富的固态空间变化,它所呈现出的流体空间也同样具备纷繁多样的形态和特征。

水之形——地表空间与地理属性

在地理属性上,由于处在不同地表空间,水呈现出不同的形态,如江、海、河、湖、洲、湾、溪、塘等。

图2 水的不同形态(来源:项目组)

水之魅——性格与文化属性

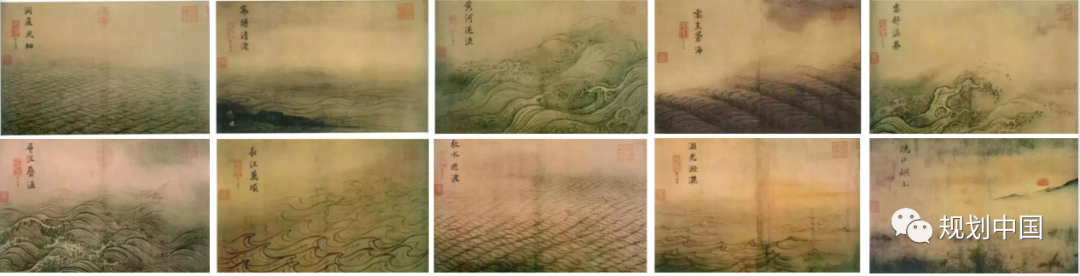

不同的水体流动特征体现了水的不同性格。在中国传统文化当中,人们给具有特殊形态和流动特征的水体赋予了更多的文化内涵和精神特质。如南宋马远的《十二水图》,于十二段画幅之中对水流动的特征进行了细致观察与细腻描绘,从文化属性层面表达了水的性格。

图3 马远《十二水图》(来源:项目组)

滨水空间——人类社会对水的利用演变

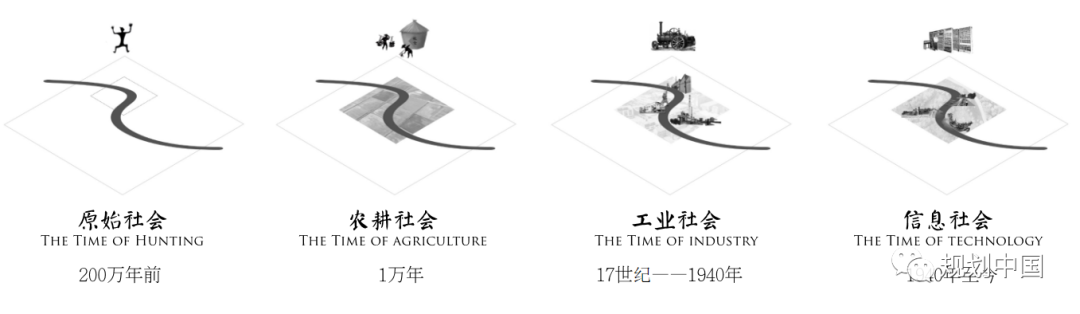

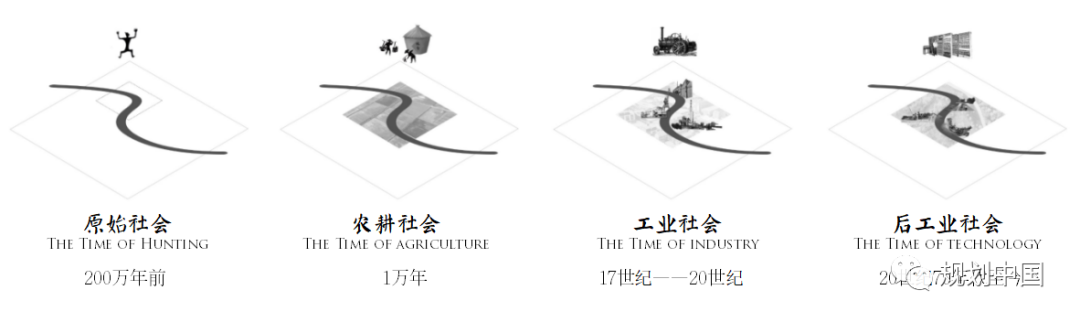

纵观人类社会发展史,随着生产力的进步,水的利用方式也逐步发生变化。从原始社会的逐水而居、农耕社会的因水而生、工业社会的依水而盛,到后工业社会去水而衰,再到如今的滨水复兴,人类社会已经进入到了城市存量更新的时期,如何利用滨水空间依然是人们必须面对又极具挑战性的一个问题。

图4 人类社会对水的利用演变(来源:项目组绘制)

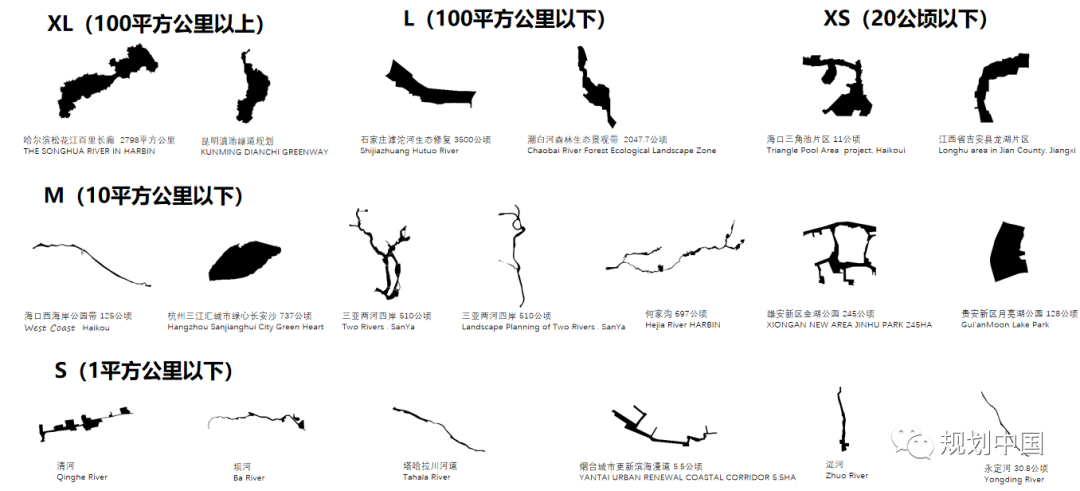

2015年至今,中规院风景院团队完成了滨水空间设计实施类项目40余个,遍布全国20多个城市,尺度范围从几十公顷到上百平方公里,在此过程中积累了大量关于滨水空间更新的实践经验,也大力推动了城市滨水空间更新。本文将以“自然流动”、“空间流转”、“时间流淌”、“心性流觞”四个部分进行阐述,分别对应滨水空间的自然特征、结构特征、历时特征与精神特征。

图5 中规院风景院团队完成滨水空间设计实施类项目一览

(来源:项目组绘制)

1

自然流动

1.1 滨水空间的自然特征

滨水空间的自然特征体现在自然力作用下的生态过程。不同的生态过程决定了不同滨水空间在形态与特质方面存在巨大差异。由于水陆交界地带物质交换频繁,具有丰富的生物多样性和较高的生态敏感性,容易遭到破坏。滨水空间也是危险的,由于在某一特殊时段受到自然力的冲击,使其处于失控状态。

因此,人类对滨水空间的利用,本质上是人力与自然力之间的博弈与平衡。人工干预的程度越高,与自然生态过程越相悖,就越需要耗费更大的成本来使其维持相对稳定的状态。

1.2 设计方法

学术界对在设计过程中如何与自然相结合,也一直在进行深入的研究和发展。从麦克哈格在《设计结合自然》中反对“与自然对抗的设计”,到James Corner提出景观都市主义中城市“生态系统”与“时空生态学”的概念,再到如今 “城市荒野”以及“再野化”的概念提出,进一步拓展了人类对自然审美的认知。

因此,基于实践基础,项目团队提出“顺流与弹性”的设计思维方法。“顺流”即设计应顺应水文生态过程,平衡生态环境与人类活动的需求;“弹性”是指为自然力作用流出空间,承受流动性的冲击,享受失控性的魅力。

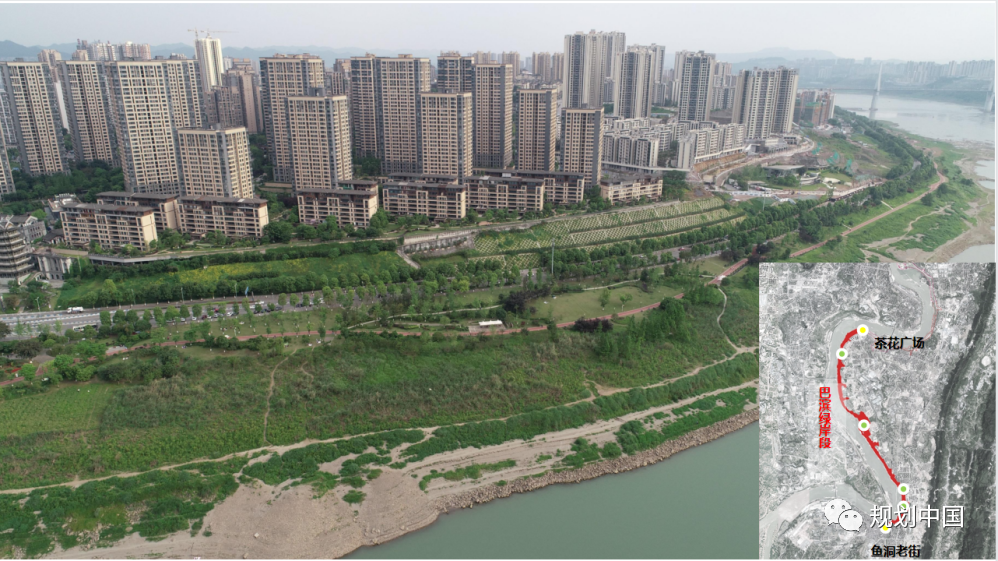

1.3 重庆两江四岸巴滨绿岸:长江消落带滨水空间设计

该项目位于重庆市巴南区长江南段,由于上游三峡大坝的建设在长江沿岸形成了季节性的高达25米的巨大消落带,对下游滨水空间的自然生态过程产生了巨大影响。

图6 长江消落带(来源:项目组绘制)

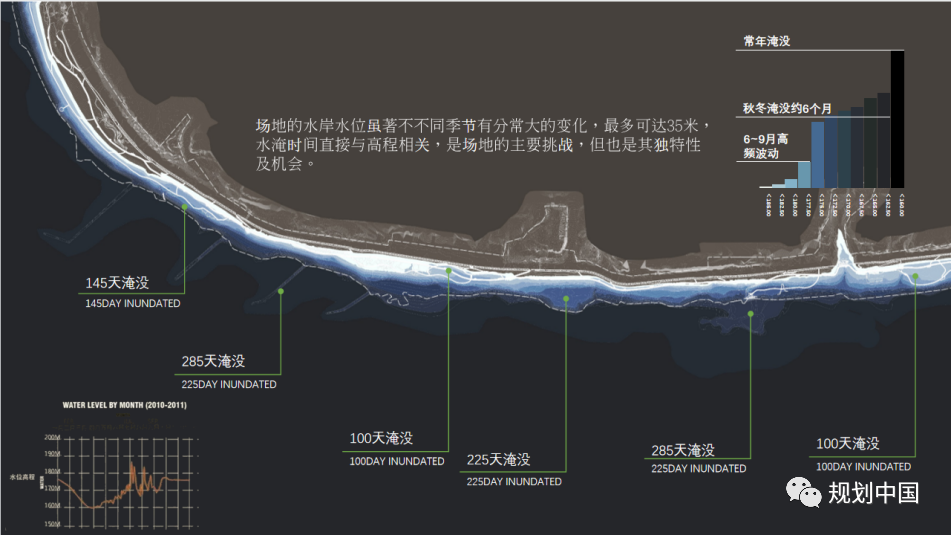

场地中最核心的自然生态问题是对于水淹时间与高程之间的关系识别。基于DEM数据进行三维地表建模及淹没模拟实验,根据历年淹没周期统计数据判断不同区域的干扰度,进而作为植物品种选择及生态系统营造的依据。同时,不在淹没区内设置永久性功能单元,各项设施的设计也要保障安全优先。

图7 水淹时间与高程之间的关系(来源:项目组绘制)

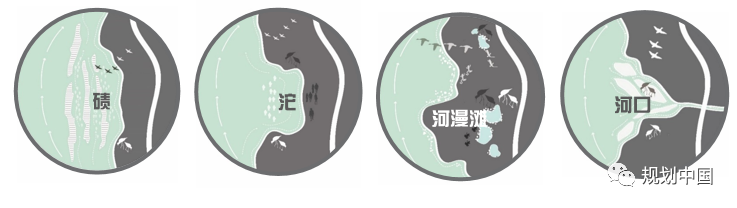

图8 不同水岸形式(来源:项目组绘制)

图9 基于DEM数据进行三维地表建模及淹没模拟实验(来源:项目组绘制)

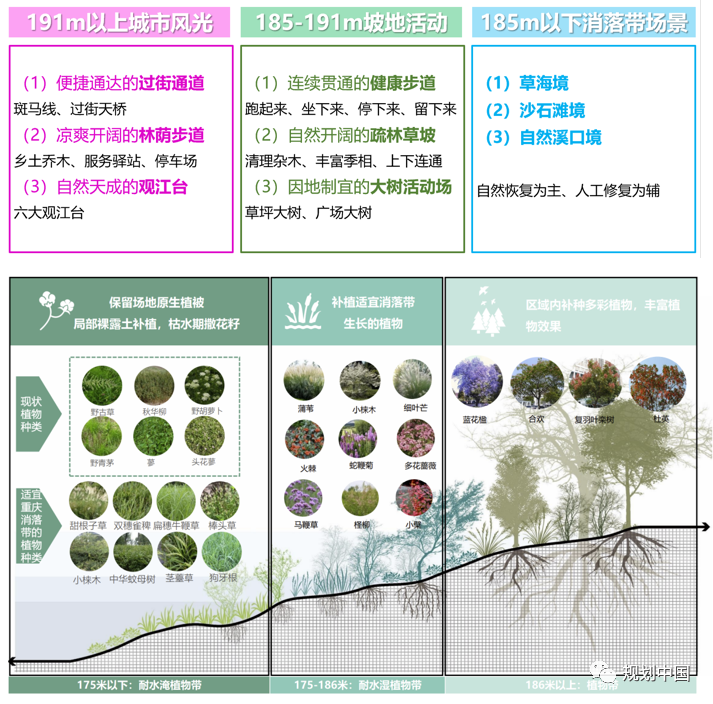

图10 不同高程的植物设计策略(来源:项目组绘制)

图11 不同高程的设计方式(来源:项目组绘制)

以此确定三个范围的高程条件,对应不同的干扰级别以及设计方式。

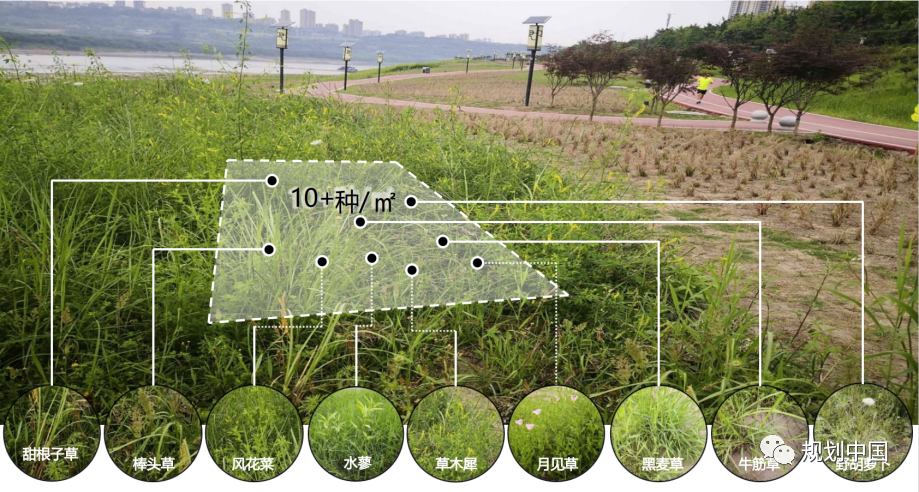

例如,高程在185-191范围的高频波动淹没区域是人为活动最为频繁的空间。为了兼顾生态系统的稳定性与人们多样的活动需求,项目团队与专业植物团队同步进行了自演替植物的试育实验,选用甜根子草、野胡萝卜、牛筋草等植物,同时引入部分优良外来物种,如墨西哥鼠尾草、鸢尾等。根据生态学植物理论中的本土植物利用原则与试育方法,对沿线消落带不同水位的生长环境进行深入分析,结合各自生态要求配置相应植物进行试育实验。

图12 自演替植物的试育实验(来源:项目组绘制)

同时,在161-185的高程区间中,由于此区域会频繁受到水流的剧烈冲刷与长时间淹没,需要进一步压缩和控制人们的活动行为。项目组识别出了滨江最有特点的三类场景:草海、石滩与冲沟入江口,并将这三类场景分别以三种低干扰耐冲击的路径与荒野韧性景观呈现,为人们提供了一片自然教育与自然体验的空间。

图13 草海径、石滩径、水文径的现状照片与设计效果

(来源:项目组绘制)

1.4 三亚两河四岸整治提升:潮汐河红树林滨水空间设计

自2015年三亚双修工作开始,中规院风景院团队多年一直持续关注三亚两河的生态修复和更新的工作。

图14 三亚城市空间格局(来源:项目组绘制)

三亚两河最突出的特点是具有潮汐河的生态过程。从上游的淡水水库到中部的淡水河流和淡水湿地,再到中游的咸淡水和红树林湿地,水体盐度的变化与每日的潮汐涨落形成了三亚独特的水文环境,也造就了城市之中独有的生态系统——红树林。

图15 三亚两河的汇流过程(来源:项目组绘制)

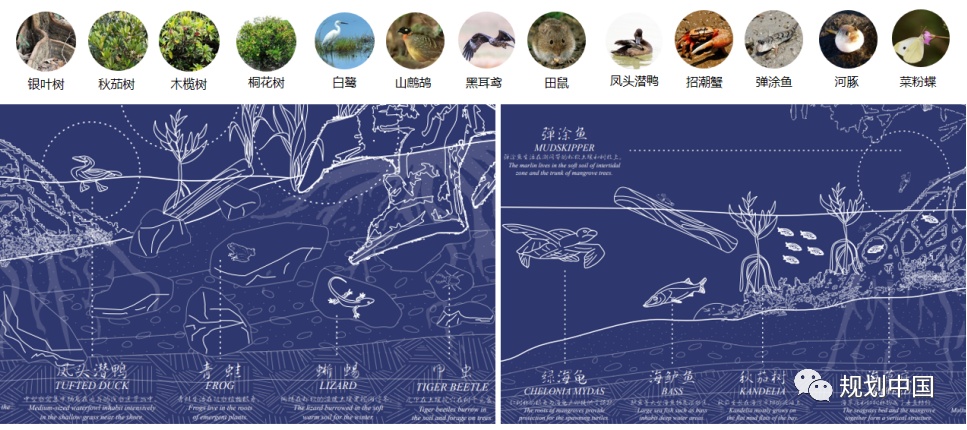

作为生物多样性最为丰富的一类生态系统,红树林所代表的远不止植物本身,还包含了依托其形成的完整生态系统与食物链循环系统,涵盖空中、水中、地下空间,以及鸟类、鱼类、哺乳类、两栖类、昆虫类等各类生物。通过研究每一类物种所需的生存环境与空间特质,明确潮汐河与红树林生态特征恢复的条件。

图16 红树林生态系统(来源:项目组绘制)

因此,三亚两河设计与生态修复工作的核心,就是依据水体特征和红树林的生长条件,分区分段、精细入微地确定滨河空间的高差处理方式、进深关系、驳岸形式,以及人的活动范围。通过营造良好的生态本底,红树林的自然生长演替以及生态系统的自我更新得到了更好的环境条件。

图17 针对不同区域的红树林采取不同设计策略(来源:项目组绘制)

图18 现状红树林和补植区域(来源:项目组绘制)

图19 三亚两河整治提升后效果(来源:项目组拍摄)

经过了七、八年的恢复和生长,如今的三亚两河已经成为了红树与白鹭的天堂。在这样的自然环境之中,设计者同样要平衡人的活动需求。通过利用红树林的林间区域打造特色栈道,河中的亲水平台为百姓提供了丰富的活动场所。

图20 林间栈道和亲水平台(来源:项目组拍摄)

1.5 石家庄滹沱河生态修复:滹沱湿地设计

石家庄滹沱河生态修复项目是中规院风景院团队自2016年起服务至今的一项工作。针对滹沱河这样一条属于城市内弧型的河道,对水体流态的研究是开展设计工作的关键。

基于对河道内缓流、深流、稳流、欢流的流态分布认识,项目团队运用不同的营建方式以应对不同区域中的河道水体流态,即以草本湿地应对深水稳流河道,以沙质长滩应对浅水欢流河道,以及在湿地之中设计深潭、低岛、狭沟、水坎儿等多种“类自然”的小微河道形态,最终实现在不同季节呈现出不同的景观效果。

图21 草本湿地应对深水稳流河道(来源:项目组拍摄)

图22 沙质长滩应对浅水欢流河道(来源:项目组拍摄)

图23 不同季节的景观效果(来源:项目组拍摄)

2

时间流淌

2.1 滨水空间的历时特征

随着生产力的进步,人们利用滨水空间的方式也在不断发生变化。原始社会时期是一种非常低干扰的模式,但是却促进了文明的诞生。农耕社会时期,基于农业生产为主的利用方式是滨水空间最主要的特点,因此在这个时期诞生了众多灌溉工程、漕运工程类的世界文化遗产。再到工业社会时期,蒸汽机的发明使工业生产和航运运输成为滨水空间最主要的职能。后工业时代,新的生活方式对于滨水空间产生了更多公共性与游憩性的需求。未来随着人工智能的发展,人们对滨水空间的理解和利用可能会进一步发生变化。

因此,相比其他类型地表空间,滨水空间具有更完整的“原始社会——农耕社会——工业社会——后工业社会”的历时性特征。

图24 滨水空间的历时性特征(来源:项目组绘制)

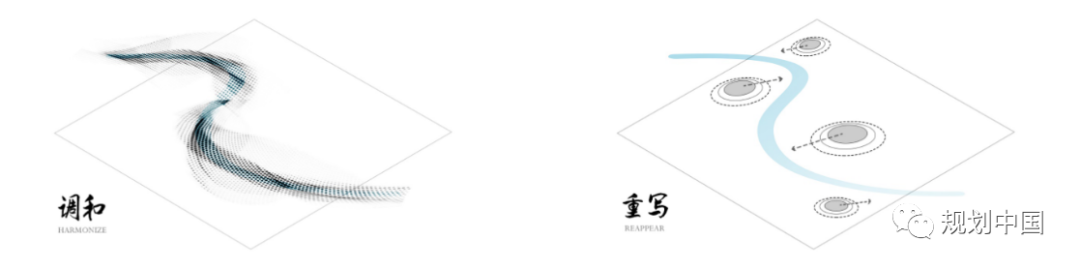

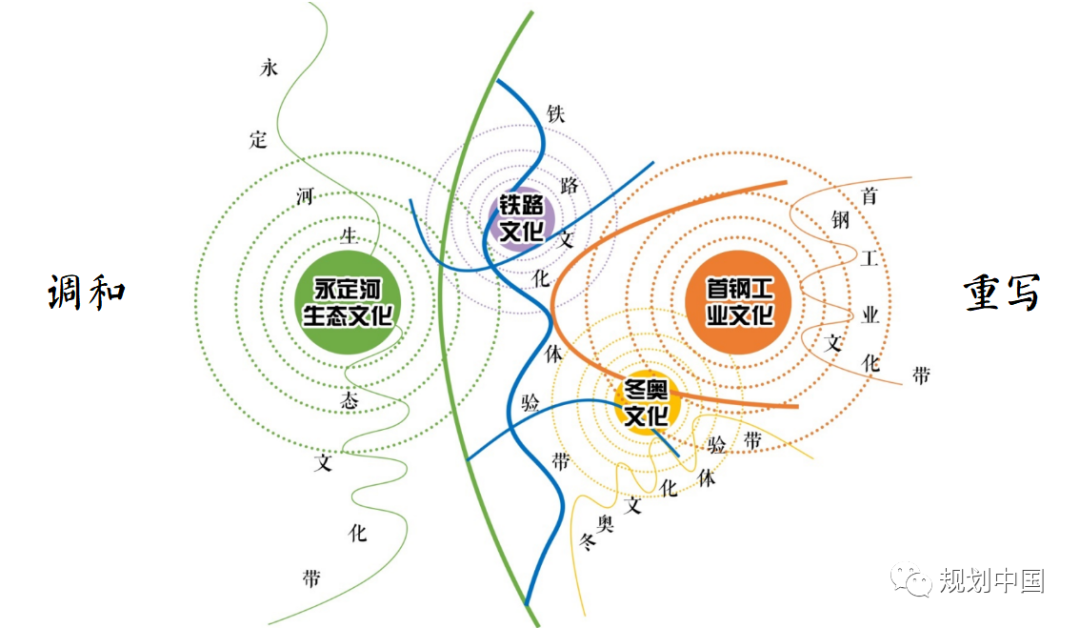

针对这些特点,项目团队提出“调和与重写”的设计方法。对于历时性文化要素的挖掘、筛选、提炼、锚固,以统一相近的设计语言在场地中进行布局统筹与文化转译表达。

图25 “调和与重写”的策略表达(来源:项目组绘制)

2.2 北京永定河左岸公共空间:冬奥公园

永定河是北京冲积扇平原形成的主要河流,沿河积淀下了农业、工业、后工业多层的历史文化脉络,在2022年又受到冬奥会这一大型赛事活动的政治脉冲。

图26 永定河沿河的文化要素(来源:项目组)

如何调和这些不同层级、不同时间段的历史和文化,并在同一时空中进行提炼和表达,是该项目面临的最主要问题。

图27 多文化要素的调和与重写(来源:项目组绘制)

通过对多文化要素的调和与重写,使这个长达6公里的线性空间展现出工业文明的宏伟、历史与现代的对话、冬奥文化的传递、对生态文明的向往,对工业历史的致敬,以及对艺术空间的表达。

图28 冰雪森林(来源:项目组拍摄)

图29 历史与现代的对话(来源:项目组)

图30 冬奥之环的方案模型与建成效果(来源:项目组绘制)

图31 新首钢大桥桥下空间的建设前后对比(来源:项目组拍摄)

3

空间流转

3.1 滨水空间的结构特征

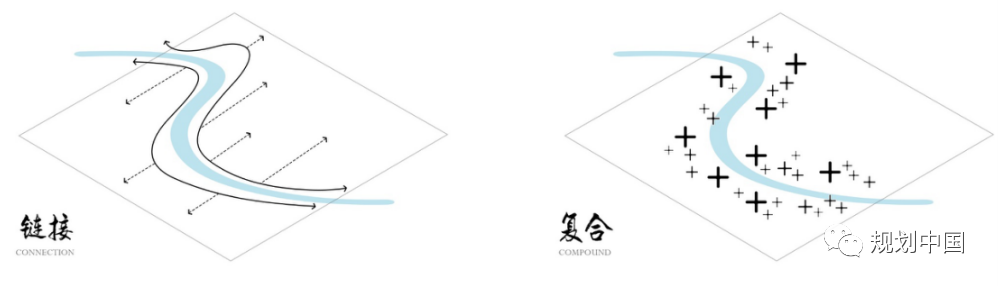

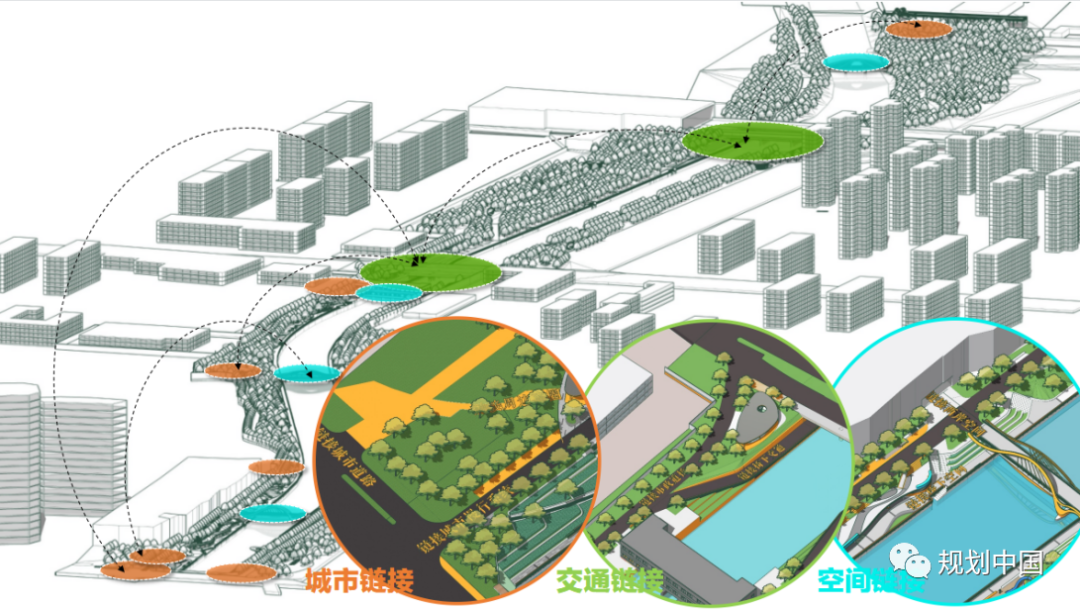

相比于其他类型的城市开放空间,滨水空间具有两个最鲜明的空间结构特征。一是水平延展性,它是城市中唯一具有连续不间断条件的公共开放空间,也是其他开放空间的交汇点与转换点。因此,滨水空间通常是城市慢行系统中最重要的组成部分;二是立体复层性,滨水空间由于其防洪职能,往往具有复杂且多样的立体高差关系,也为丰富的功能布置提供了空间条件。

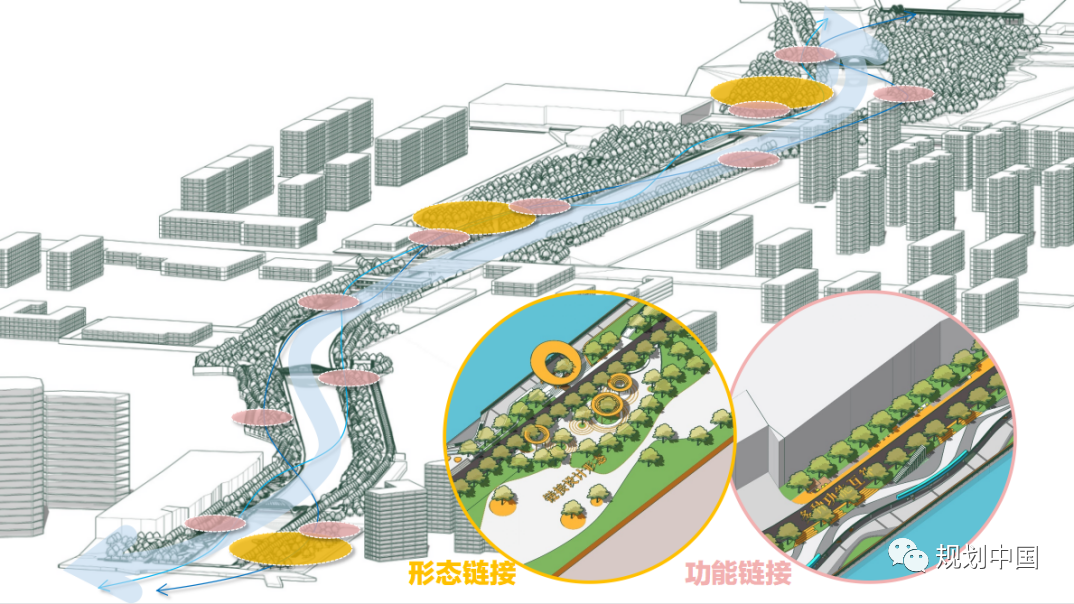

针对于以上空间结构特征,项目团队提出了“链接与复合”的设计方法。“链接”是指发挥滨水空间无限延展的联通性,包含城市链接、空间链接、功能链接、交通链接、形态链接等;“复合”是指构建滨水空间立体关系的复合性,需要利用多种空间处理手法解决多样的功能布局。

图32 “链接与复合”的策略表达(来源:项目组绘制)

3.2 北京朝阳坝河(酒仙桥路至郎园段)滨水空间

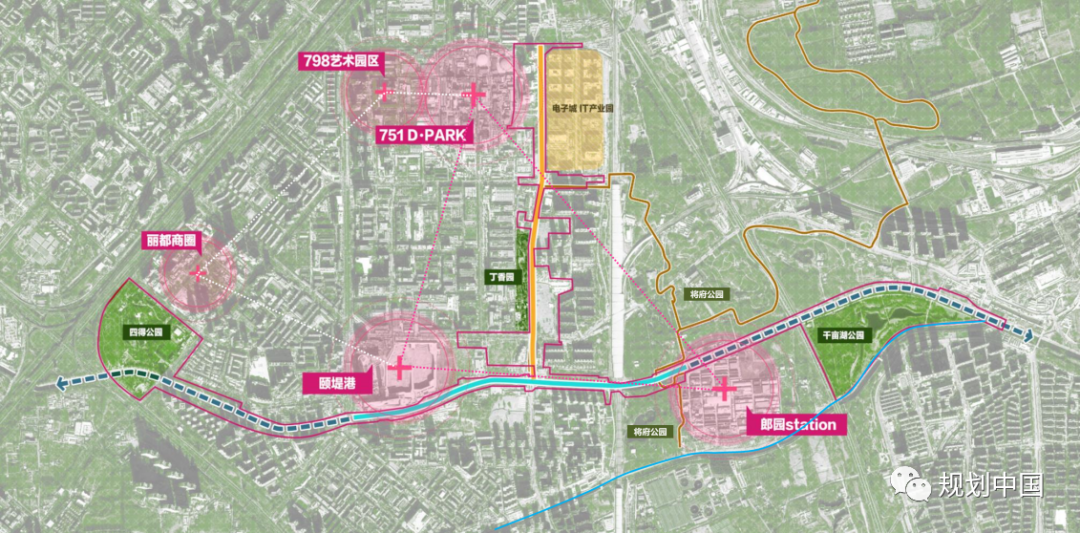

北京朝阳坝河作为中规院风景院跟踪多年的项目,是城市更新中比较典型的滨水空间案例。坝河西起二环护城河,东至温榆河,历史上是北京漕运的一条重要河道,如今沿线经过了东坝、将台、金盏、第四使馆区等重要的城市功能区。

图33 坝河总体规划设计平面图(来源:项目组绘制)

项目团队在今年完成了酒仙桥到朗园段的设计工作。该河段两岸分布了颐堤港、朗园、丽都、798等多个重要的商圈,定位为现代文化水岸。

图34 酒仙桥至朗园段的周边商圈资源(来源:项目组绘制)

该项目深入探讨了这条滨水空间如何与城市之间发生更多元的链接关系,包括对片区的链接、交通组织方式、空间形态以及功能上的链接。

图35 滨水空间与城市之间的多元链接(来源:项目组绘制)

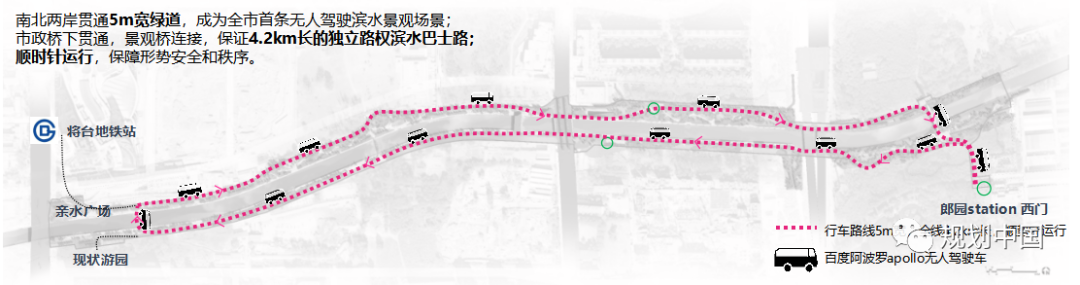

重点对周边进行链接性的细化处理,完成北京首条滨水自动驾驶巴士路。南北两岸贯通5m宽的绿道,打造全市首个滨水无人驾驶场景体验;通过市政桥下贯通、景观桥连接,保证滨水巴士路长达4.2km的独立路权;设计要求车辆顺时针运行,以保障行驶安全和秩序。

图36 滨水自动驾驶巴士行驶路线(来源:项目组绘制)

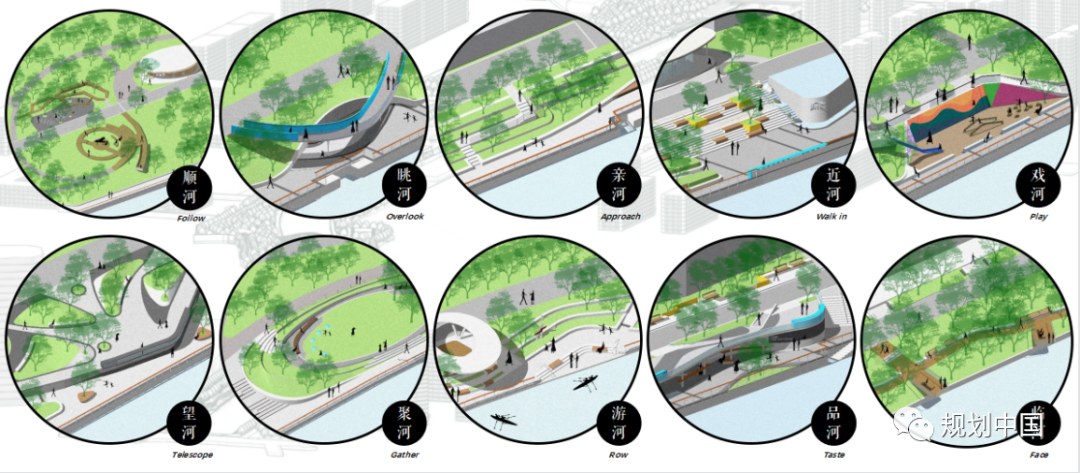

同时,运用多种设计手法化解河岸高差,将原本单一的岸坡形式转变为丰富的功能空间,打造可全感官体验的交互场景。

图37 河岸高差的多种处理方式和体验形式(来源:项目组绘制)

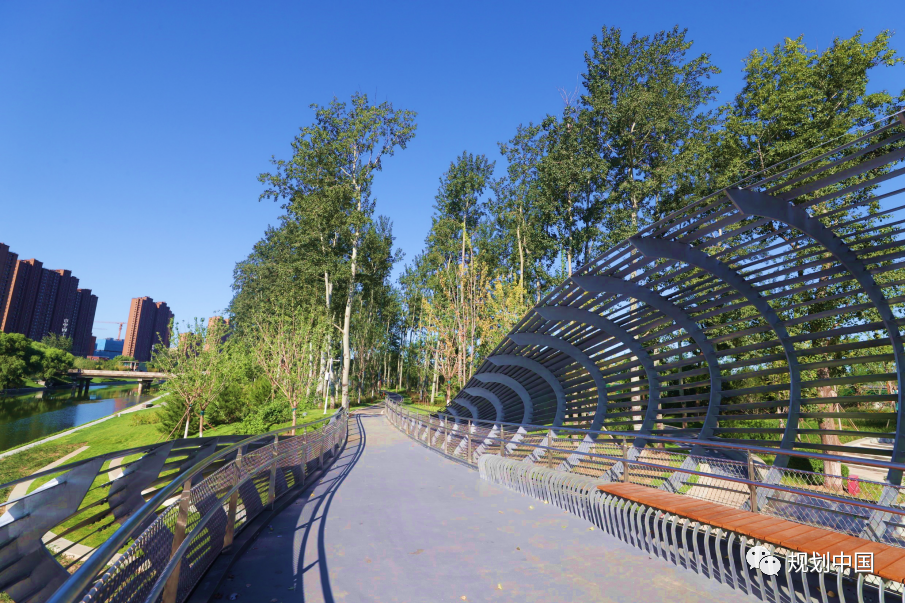

图38 坝河使馆区段建成照片(来源:项目组拍摄)

目前,该项目已通过前期所有设计过程,即将进入施工阶段,并与一期已建成的坝河使馆段空间相互连接,成为朝阳区继亮马河后又一条极具特色和活力的滨水公共走廊。

4

心性流觞

4.1 滨水空间的精神特征

曲水流觞是中国历史上最早的滨水文化休闲活动。众人围坐在水边,面前有酒杯滑过时,如要拿起则需作诗一首。我们认为,这种对滨水空间的文化感知与设计过程本身是相通的。

无论是东方语境中表达的“心性”,还是西方语境中表达的“场所精神”,其阐述的精神内涵都是人内心主观意识空间与客观存在空间的融合,是物质世界中超脱物质的存在。

图39 东方语境与西方语境的不同(来源:项目组绘制)

较为典型的是位于西班牙海岸的 “风之梳”,爱德华多·齐利达敏锐地把握到地脉与海洋间的微妙关系,并通过设计的手法将其展现出来。

设计之所以为设计,既要有宏观的规划,又要有微观体察的创造力,这两方面能力往往决定了一个项目的最后呈现效果。

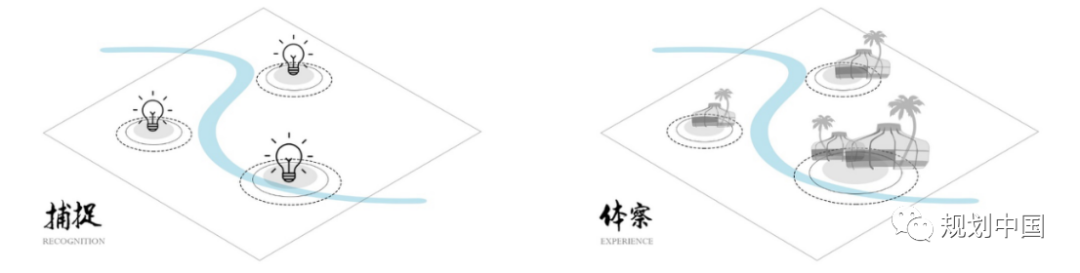

“捕捉与体察”是项目团队提出的最后一个设计方法。“捕捉”是指设计师对于空间氛围、场所精神敏锐的识别与把握。“体察”是指创造性地表达场所精神,运用独特的语汇使人得以联想、观察、体验。

图40 “捕捉与体察”的策略表达(来源:项目组绘制)

4.2 博鳌零碳示范岛椰林聚落

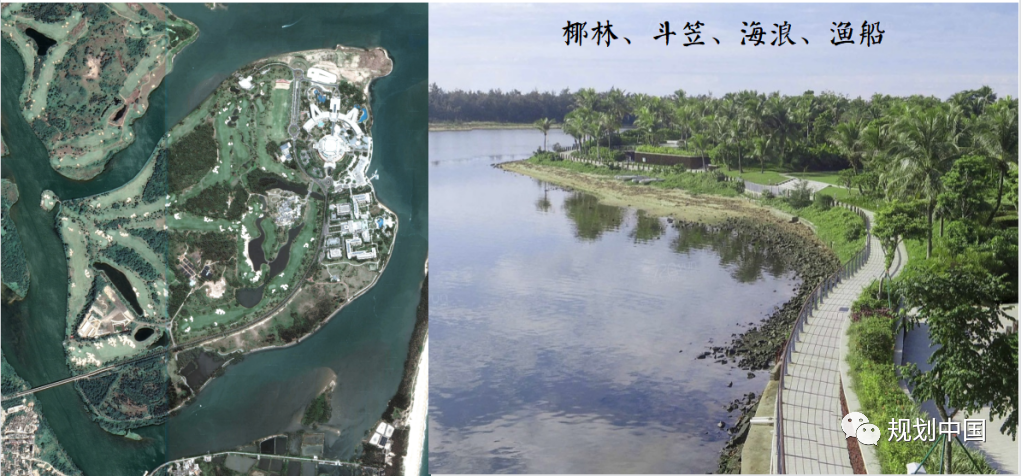

博鳌零碳示范岛——东屿岛,是一个在万泉河入海口的沙洲岛屿,项目团队需要对场地的椰林、人戴的斗笠,以及游浪、海浪、渔船等非常明显的空间要素进行认知并转化为设计语言,以构成岛上的三组景观构筑物。

图41 对空间要素进行认知(来源:项目组拍摄)

图42 将要素转化为设计语言(来源:项目组绘制)

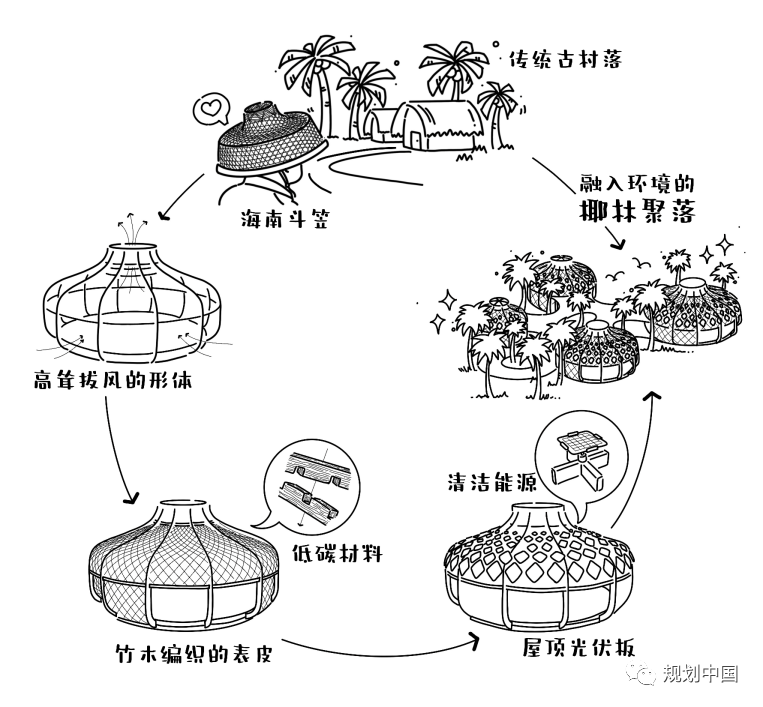

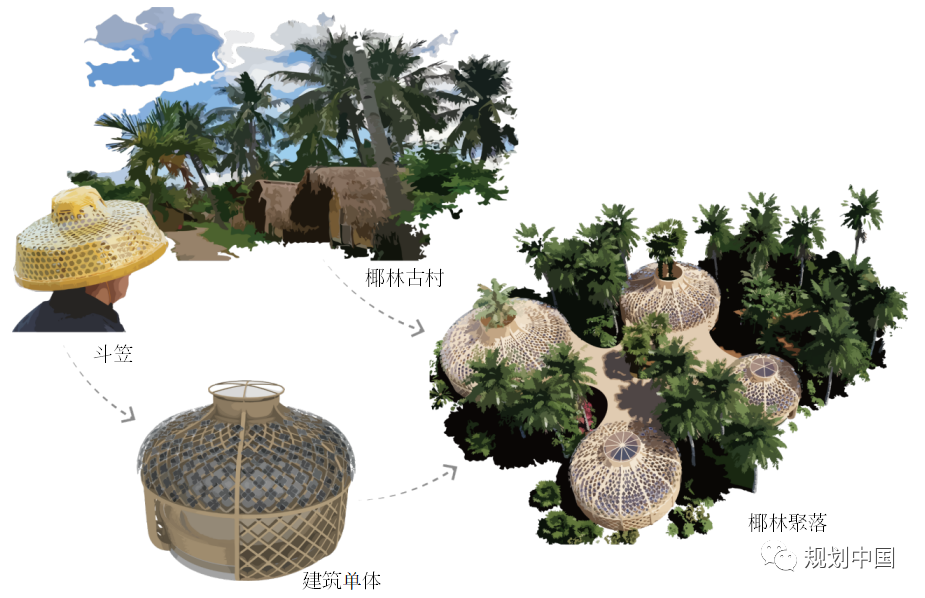

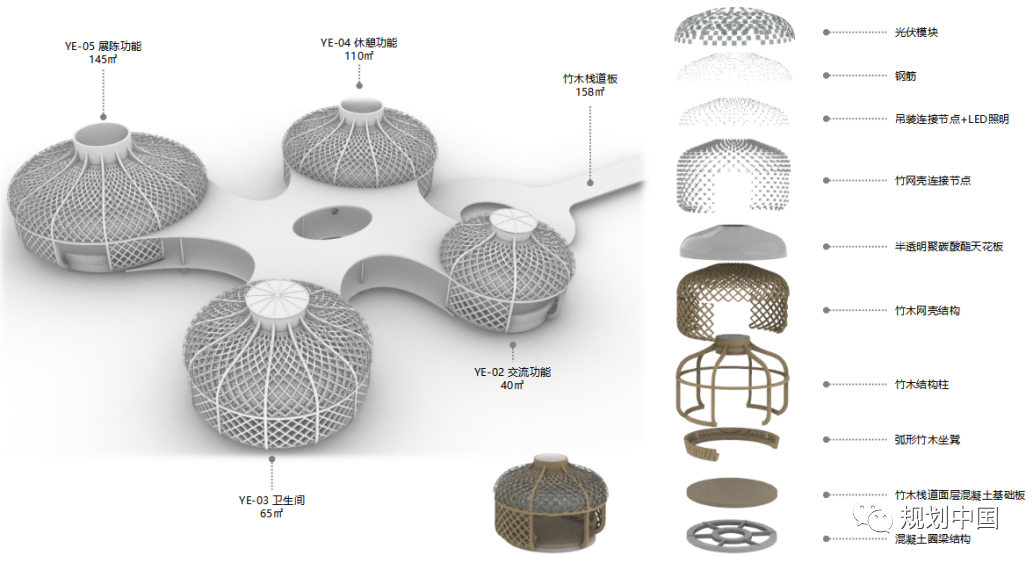

椰林聚落的设计灵感源自热带椰林古村,建筑组团由竹编廊架连接建筑单体组合而成,各单体小而精致,热带植物群落环抱,形成了适应当地气候的地域特色景观风貌。建筑单体形态受到海南斗笠的编织结构启发,体现地域文化。

图43 椰林聚落的设计灵感来源(来源:项目组绘制)

图44 建筑单体的结构拆分(来源:项目组绘制)

目前,椰林聚落项目已经建成,它利用较为现代的设计语言展现地域风情与特质,是对场所精神的回应与表达。同时,融合低碳设计理念,建筑内部所有连廊都使用乡土材料,通过人工编织进行建造,最后形成一处标志性景观。

图45 椰林聚落设计效果(来源:项目组绘制)

城市滨水空间是一个非常复杂的空间类型,具有非常强大的引力与磁力,将多元要素紧紧吸附在周边,形成了“流体磁场”。除了回应以上四方面特征外,最重要的还是要聚焦到如何解决人的使用需求。

图46 “流体磁场”的概念演绎(来源:项目组绘制)

一个成功的滨水空间设计类项目,可以是在内蒙的干旱地区给人提供一片活动的潜水游憩区;可以是在海口三角池为人们打造观赏夕阳的落日平台,感受湿地风景的自然魅力,以及对老树的回忆;可以是雄安新区城市里的开放公共客厅,每晚4-5万人自发在这里观赏风景,进行休闲活动;也可以是香河大运河上对于传统运河文化的回忆和传统民俗活动的延续;还可以是吉安小县城中的涓涓溪流和孩子们的欢声笑语。

图47 准格尔旗塔哈拉川河建成效果(来源:项目组拍摄)

图48 海口三角池建成效果(来源:项目组拍摄)

图49 雄安新区金湖公园建成效果(来源:项目组拍摄)

图50 香河大运河建成效果(来源:项目组拍摄)

图51 江西吉安龙湖建成效果(来源:项目组拍摄)

郦道元在《水经注》中写道“水德含和,变通在我”,即水的本性包括水与人以及和整个自然界之间存在着一种生生相续的和谐生态关系,而人是调整这种生态关系的主导力量。“顺流与弹性”、“调和与重写”、“链接与复合”、“捕捉与体察”,我们希望以此构建当代滨水空间更新设计的思维范式,为下一阶段的城市更新工作提供经验和思考。

报告整理:马诗瑶.

中规院风景院助力博鳌亚洲论坛,为零碳示范区增汇添绿

相约冬奥 —— 北京冬奥公园永定河左岸公共空间开放试运行

大河新生——记石家庄滹沱河生态修复工程

风景园林助推城市转型发展——从三亚两河四岸景观整治修复谈起

原文始发于微信公众号(规划中国):“流体磁场”——城市滨水空间更新设计探索

规划问道

规划问道