作者:梁智尧 中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心副研究馆员

本文为2023明文化论坛-“文化遗产”主题分论坛发言内容,整理后经发言人审定发布。

理论概念:历史观

在文物保护规划里,历史观是一个需要阐明的核心概念。保护规划的内涵由两个部分组成:

一、为什么保护:回答文物保护单位的保护价值,通过价值评估建立对文化遗产的科学公正的认识。

二、怎么样保护:主要工作是划定合理的保护区划,制定相应管理规定,制定针对文物本体和历史环境的保护措施。文物保护规划的内容主要包括保护、利用、管理、研究4个主要方面,其规划文件构成、编制结构、陈述体例与规划设计图表现等内容主要参照城市规划学科的基本体例与表现技能。

遗产的价值评估和保护策略反映的是人们对文化遗产的过去、现在和未来的一种态度和选择方式,其实质就是一个历史观的问题。对于价值研究的历史观,有一个方法——向着未来生成当下历史。即不能把历史看成一个个孤立的史料,而是要展望未来,以当代的科学视野,批判地解读史料,构建出能走进传统、走向未来的历史。

从中国古代和西方中世纪的编年史,到近现代克罗齐的“一切历史都是当代史”,阐明了历史并非只是死寂的过去,而是活生生的当下。历史绝对不是史料的简单集合,它必须有一个反思性的生成过程。这跟我们国家强调:总结历史,洞察历史发展规律和时代发展大势,坚定地办好当前的事,讲好中国故事,是非常吻合的。

历史研究:明中都规划

下面以明中都的历史研究作为例子,对这种历史观进行阐述:

█明中都突出特点

明中都有两个突出特点:

一、从时空的角度来看,在时间上,它是中华帝国最后一座新建都城;新建都城意味着,它可以不受已有都城规划的影响,可以较为自由地采用以往都城的规划经验。在空间上,它处在淮河以南,这意味着它受南方地理环境的影响,会呈现出与北方都城不同的形态。

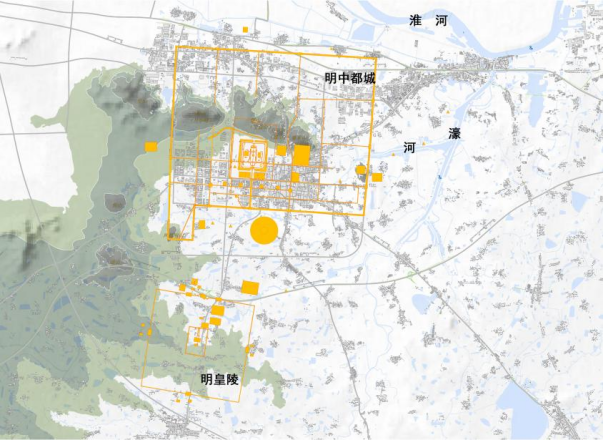

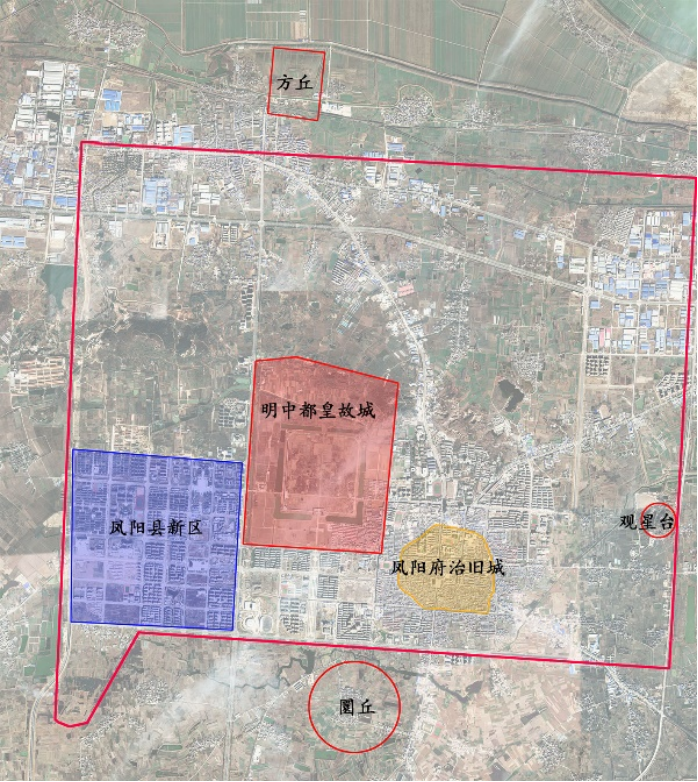

二、非进化式的都城发展。中都城于洪武二年(1369年)诏建,六年后以“劳费”为由罢建时已初具都城规模,后又陆续改建至洪武十年。明中都城虽然初建被终止,但在往后六百多年的时间里,其原有规划对临濠的城市发展仍发挥着重要的作用。时至今日,凤阳县新旧两城区的建设依然绕不开中都城原有的城市脉络。这为我们探索明中都的原始规划设计,提供了一个重要的历史条件。

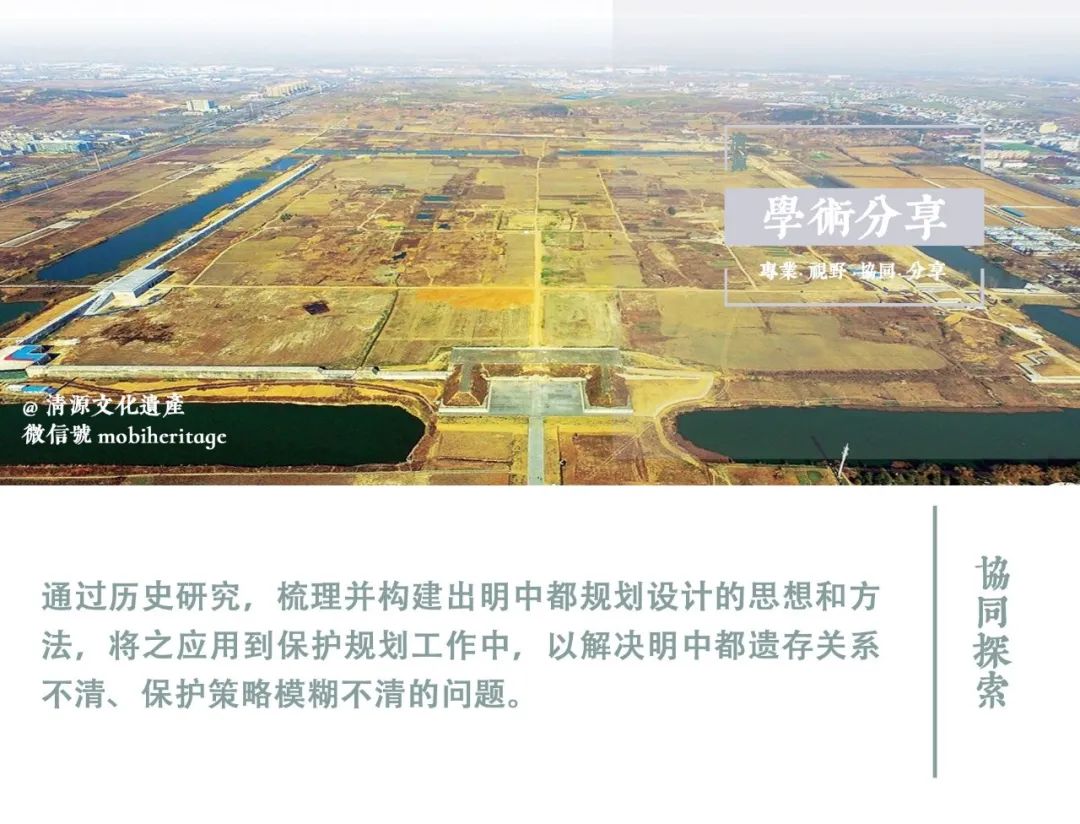

明中都遗存之间的关系一直都很不清楚,未能形成有机整体,这导致所采取的保护策略经常模糊不清,很难对城市的可持续发展产生影响。所以返回到明中都原初的规划设计,梳理并构建出明中都规划设计的思想和方法,是解决这个问题的一个重要突破口。

█ 明中都历史研究

提到明中都的历史研究,一定绕不开一位重要的学者——历史地理学家和明清史专家王剑英先生,后人很多研究都是基于王剑英先生的研究成果展开的。

上世纪 70 年代,王剑英先生曾对明中都的历史沿革、考古遗存、都城形制、考古遗存、建筑艺术和建造技术等方面做了较为全面的记录和研究。自此之后,明中都的规划研究大多集中在都城形制的记述和比较,如陈怀仁讨论了明中都中、副轴线设计、祭祀建筑布局、钟鼓楼形制,及其与北京城之间的关系。近年来,研究有所拓展,涉及到了都城规划的具体形态,如彭亚茜,陈可石研究了明中都中轴线的空间形态关系;赵春晓在对比元、明宫城平面时,涉及到明中都宫城比例关系的讨论;陈筱在研究中国近古都城形态时,重点阐述了明中都与《考工记》的对应关系。

但上述研究仍主要停留在阐述明中都对前期都城规划经验的体现或讨论其与《考工记》理想都城理念的对应关系上,即关注明中都规划设计的因袭方面,忽略了其革新的一面。

当然,革新与因袭是一种辩证的关系,因袭代表的是一种普遍性,而革新代表的是一种特殊性,把握典型环境里的典型个别性,就把握住了事物的本质。

█ 明中都规划设计方法

中国古代都城规划必然包含着两部分内容——政治象征和工程实践,具体对应的方法就是“择中”和“模数”。通过这两条线索,可以把明中都规划设计的方法搭建起来。

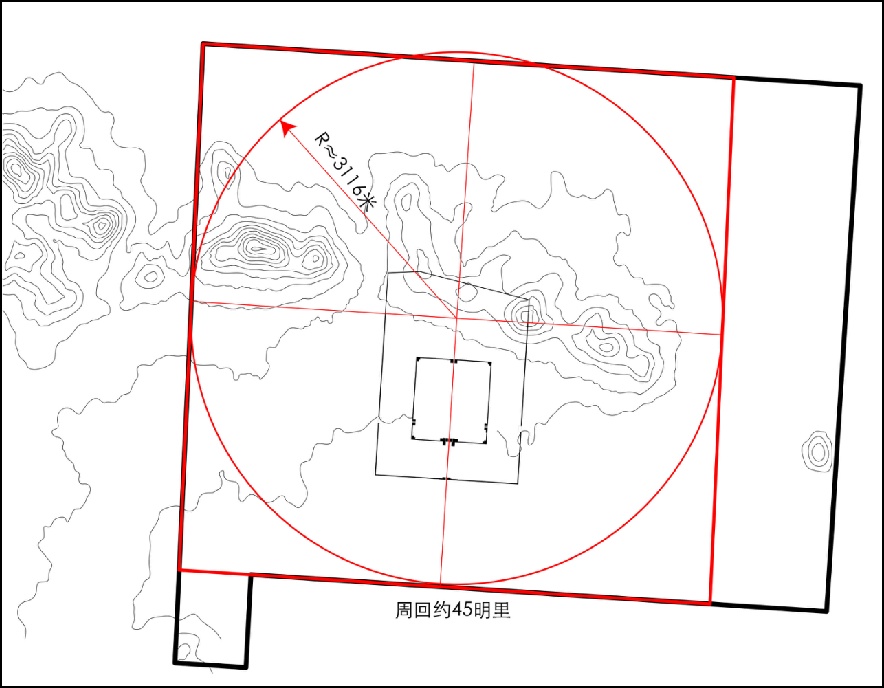

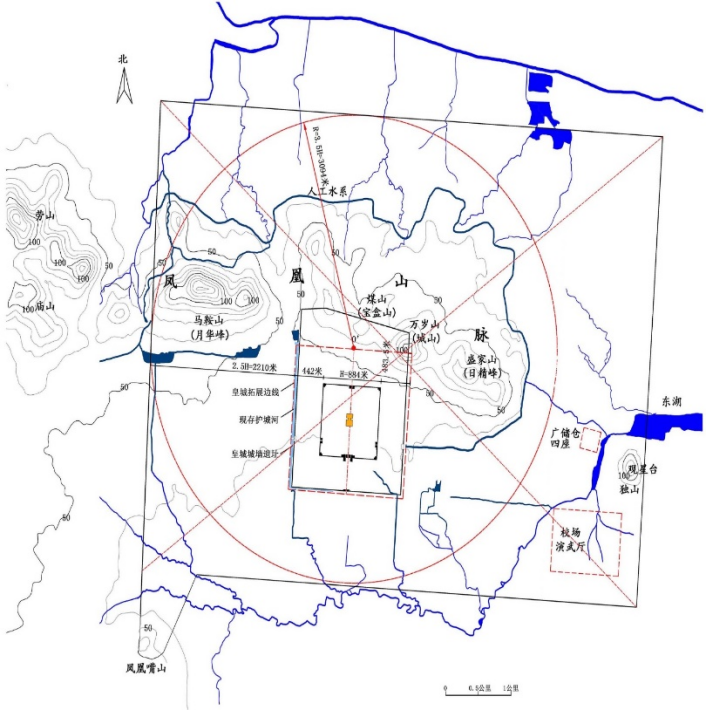

第一条线索是都城择中。都城择中的传统在《吕氏春秋》里说的很清楚,“古之王者,择天下之中而立国,择国之中立宫,择宫之中立庙”,包含三个层次——国都、宫城和宫殿。明中都的选址在北京与南京之中,都城设定中心台以此定宫城,还有三大殿的奉天殿居宫城之中,这基本上完全符合都城择中的传统。

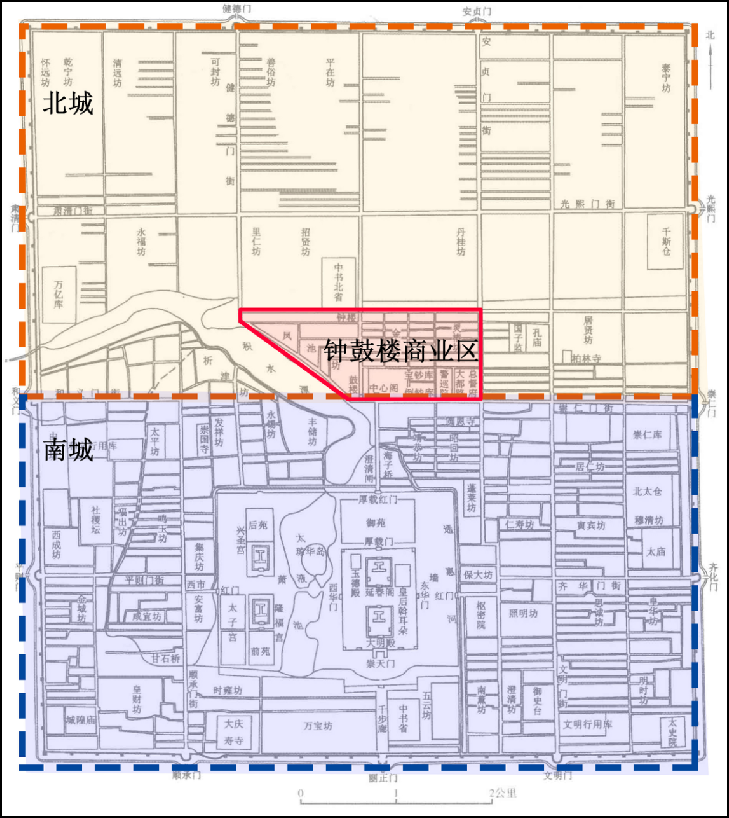

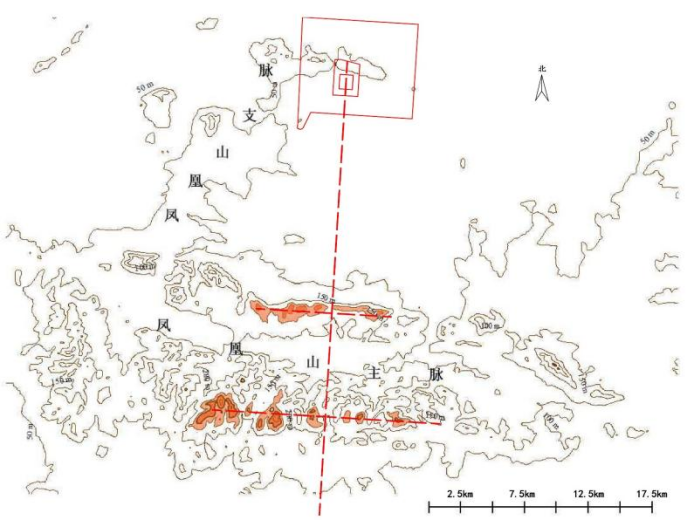

在革新方面,明中都主要体现在两个方面,即两城制和环境择中。两城制主要体现在明中都把山脉横置于城中,这在历代都城中是极为少见的。两城制起源于民族隔离,它很可能是受到元大都两城制的影响。

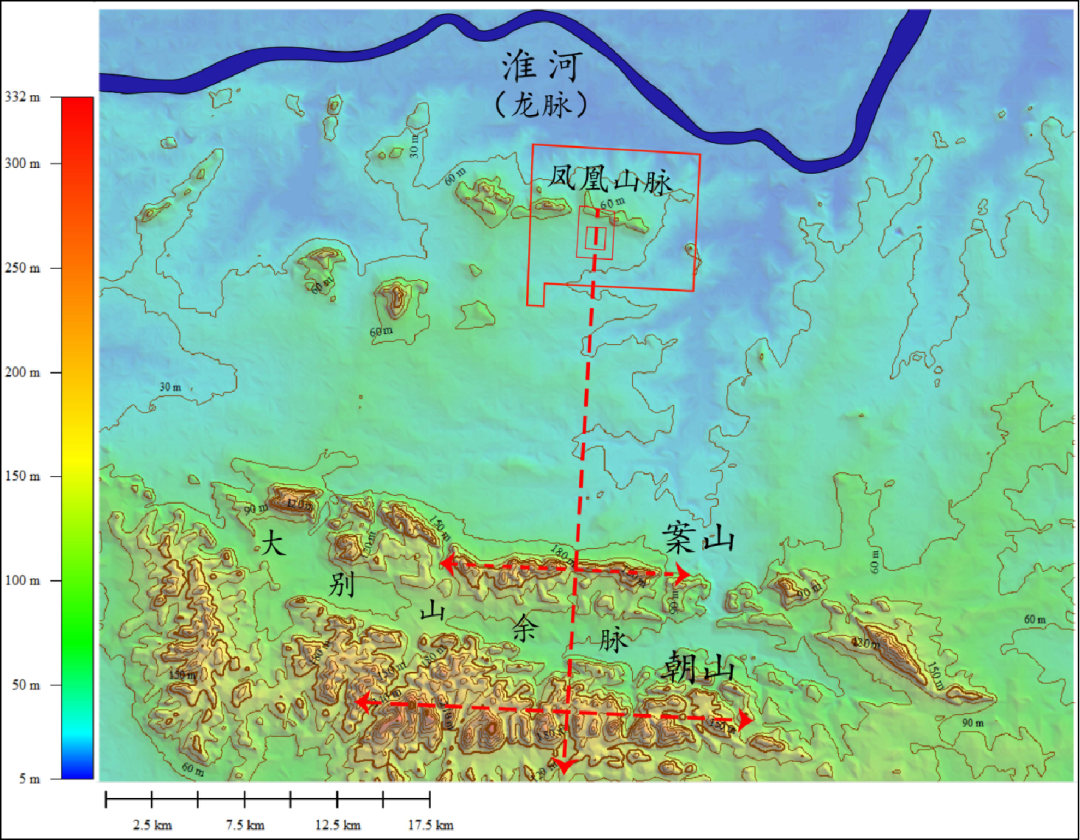

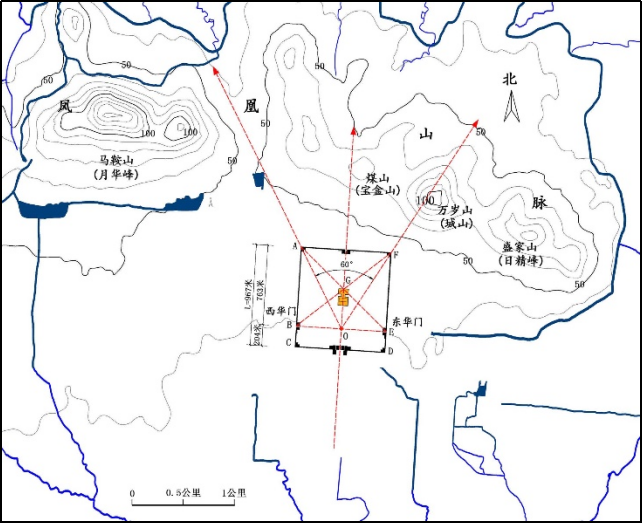

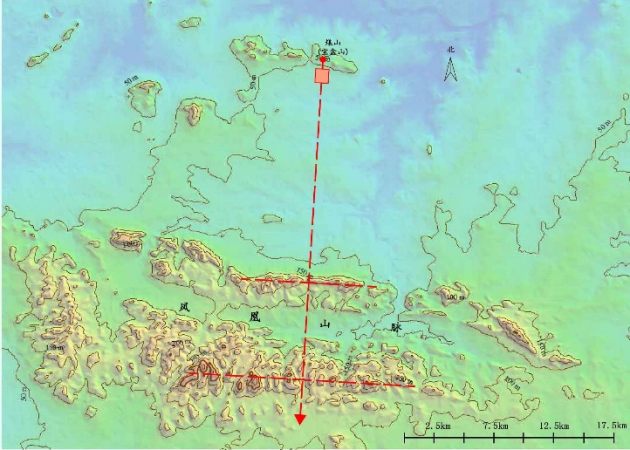

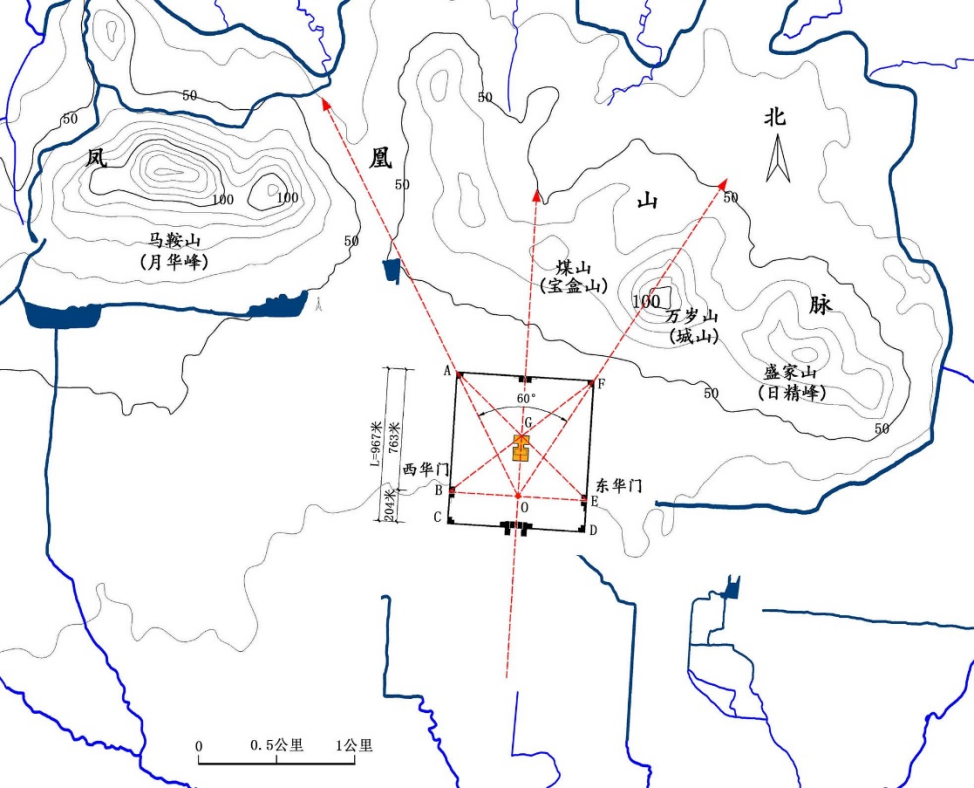

所谓环境择中,就是考虑宫城与山川环境的空间关系。最初我们考察这种空间关系,是受到都城朝向不正的启发,就是明中都并非正南正北,而是偏西南一点。原因就是宫城的中轴线要与南边大别山余脉相垂直;而在宫城北边,与马鞍山、宝盒山和万岁山三座山,形成构图性质的择中。

图/明中都将山脉置于城中

图/元大都两城制

图/两城制的环境择中

跟北方都城不同的是,明中都的“环境择中”是真实可感知的,而不是一种纯粹的抽象和想象。它应该是吸收南方城市规划经验所作的革新,尤其是吸收了明清时期南方的形势宗风水思想。宫城中轴线一端正对“龙穴”的 “案山”和“朝山”,另一端与主山构景,轴线与环境共同参与了象征体系构成,其意义在真实可感知的环境中被生成和强化。这在北方平原地区的都城中,如隋唐长安、洛阳、宋东京、金中都和元大都等未见有如此的山川格局和象征联系。

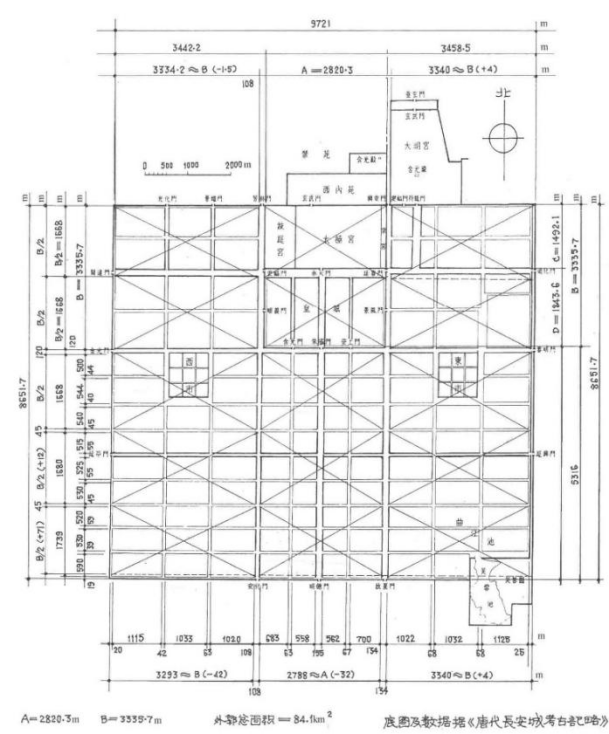

第二条线索是模数控制。模数控制就是以一局部的量为基准单位去控制整体的构成关系。北方平原地区的都城一般采用“面积模数法”,即以宫城基址面积为模数基准划分街坊,这主要和都城里坊制有关,典型例子就是唐长安城。

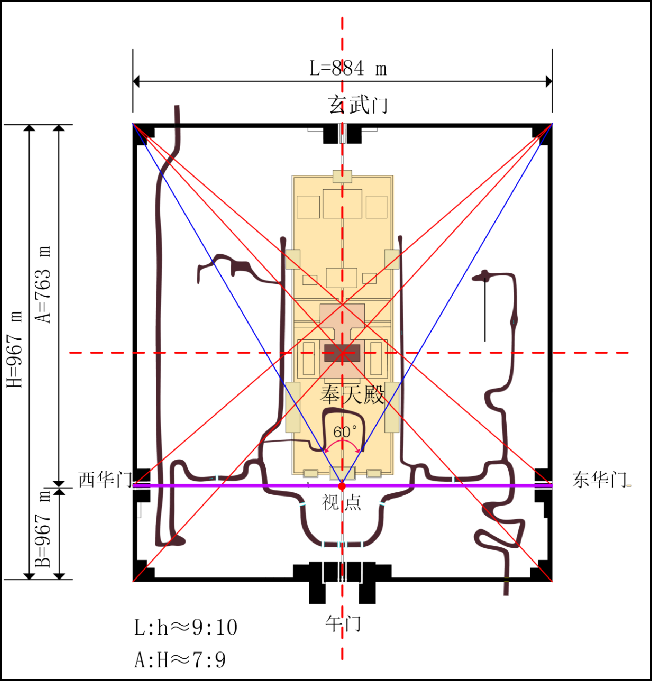

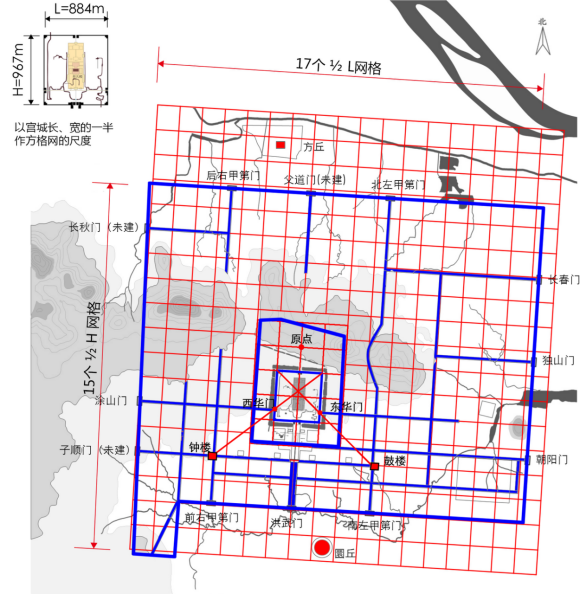

明中都没有采用“面积模数法”,而是根据南方地形的特点,把象征和施工综合考虑,采用了方格网模数。该方法结合“面积模数法”和“平格法”两者的优点。以宫城长、宽各自的一半作为方网格的尺度, 以此组织和控制都城的空间关系。采取这种方法,宫城的形态,即宫城的长宽比例怎么确定最为关键。

传统宫城形态的决定因素,一是规模,二是长宽比例。规模用宫城的周长来表达,就是9里30步;长宽比例就是7:9的关系。但明中都的宫城比例不是7:9比例,而是9:10,它的7:9关系用在东、西华门的位置确定上,而东、西华门的位置决定了钟鼓楼的位置,这是以往研究不太注意的规律。

中国易学历来有“九五天数”的讲究, 这也常见于建筑规制中, 如故宫太和殿平面宽长比即为 5:9,但对于“九七之数”却少有人关注。“九七之数”比较早出现在建筑形制中,如《周礼 ·考工记》记载:“周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”度量用的筵为“九”之数,周明堂平面比例为“九七之数”。

在宫殿遗址里,普遍认为是周代的扶风云塘 F1 平面、扶风齐镇遗址平面和凤翔马家庄秦宗庙遗址的平面也都存在九七比例的现象。笔者曾对环鄱阳湖地区天井式民居中作过长期调研,发现在当地祠堂和大型住宅的正堂平面里,也仍存有九七比例之遗风。所谓“礼失求诸野”,这也许是研究建筑史或都城史值得关注的一条线索。

至于平面单用“九”之数,即平面非完全为正方,除去测量或施工技术等客观原因,可能更多是对“九”之数的象征,如福州华林寺大殿平面和平遥县镇国寺万佛殿平面比例就为 9:10。

█ 明中都规划逻辑

明确明中都规划设计的几个关键点之后,就可以比较清晰地梳理出它的规划逻辑。

-

定向定位:通过勘察山脉走向和水系分布,确定适合宫城建设的“穴位”。然后按宫城周回数和比例确定宫城形态。

2.设计宫城形态:以特定周回和比例进行宫城形态设计,从景观构成和地形坡度的情况确定宫城的具体定位。

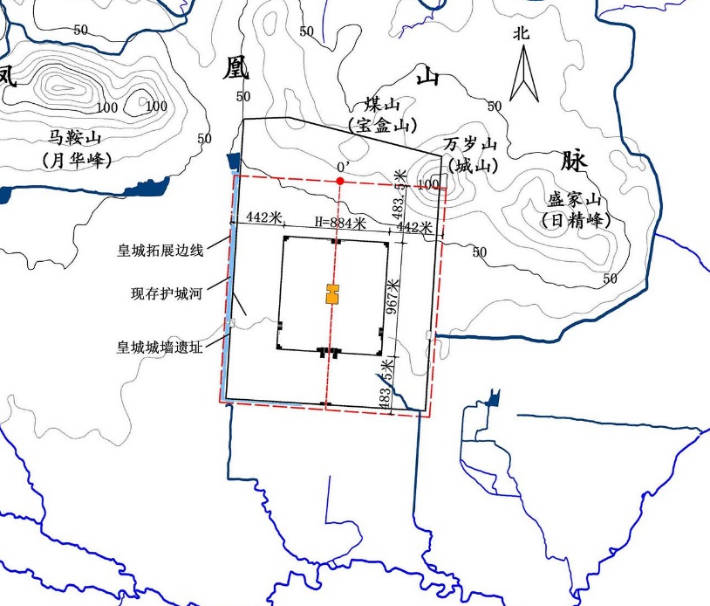

3. 皇城形态设计:宫城尺度为模数,对皇城城墙、护城河以及外郭城进行设计,外郭城还要符合“天圆地方”的规划理念。以宫城东西向长度的一半H/2为模数,往东西两方向平行扩展,其扩展边线为护城河的外边线,护城河外边线往内移8~9米,即为皇城东、西城墙的定位线。

4.定位:三重城的形态确定好之后,按方格网模数确定12座城门、钟鼓楼和各条街道。至此整个都城规划设计基本完成。

█ 明中都保护规划策略

其实我们把明中都规划设计的思想和方法理清之后,保护规划策略各环节的衔接就比较顺畅了。从明中都格局的构成逻辑,确定遗产各部分的价值关联。然后从价值出发,再确定各构成要素的层级。为了保护重要的遗产要素,设置景观视廊,景观视廊管控主要体现在限高方面。但城市要持续发展,还得有个管控的平衡问题,最后就是基于规划格局来设置展示利用的途径。

明中都保护规划策略的基点就是来自于明中都都城规划设计思想和方法的系统性构建,从历史解读、理论建构到具体规划是文物保护规划工程实践的一次创新性探索。

2023明文化论坛回顾之梁智尧主题演讲:《凤阳县明中都皇故城及皇陵石刻保护规划修编》

作者:梁智尧

中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心副研究馆员、

中国古迹遗址保护协会会员

*本期编辑胡玥、徐雨薇,排版徐雨薇,审核李建芸

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):学术分享 | 凤阳县明中都皇故城及皇陵石刻保护规划策略研究

规划问道

规划问道